|

Die Lebenswelt /Erster Teil |

|

|

|

|

Allgemeines

Die Wahlverwandtschaften wurden schon früh als 'Zeitroman' wahrgenommen, als ein Roman also, in dem sich das Geschehen auf das Deutlichste in der damaligen Lebenswelt

abspielt. Das war neu und ungewöhnlich. Die meisten Romane führten in ferne Länder und ferne Zeiten oder blieben in dieser Hinsicht unbestimmt, sodass man Genaues

über die Lebensverhältnisse der Menschen nicht erfuhr. Lobend schrieb deshalb der Philosoph Karl Ferdinand Solger (1780-1819) in einem zunächst unveröffentlichten

Aufsatz 1810:

"So wie diese [Details] das ganze tägliche

wirkliche Leben der Personen immer in gleicher Schwebung erhalten und gleichsam als Folie dienen, so verhält

sich die Einflechtung von allem, was jetzt Mode ist, als Gartenkunst, Liebhaberei an der Kunst des Mittelalters, Darstellung von Gemälden durch lebende Personen und was sonst dahin

gehört, zu dem Leben der Leser und des gesammten Zeitalters. ... So sind wir ganz auf einheimischem und frischem Boden der Zeit. In diesem Roman ist, wie im alten Epos, alles, was die

Zeit Bedeutendes und Besonderes hat, enthalten, und nach einigen Jahrhunderten würde man sich hieraus ein vollkommenes Bild von unserm jetzigen täglichen Leben

entwerfen können."

Als Goethe Solgers Aufsatz 1827 kennen lernte, freute er sich und bedauerte nur, dass er nicht schon zur Zeit der Veröffentlichung des Romans erschienen war. Den

zeitgeschichtlichen Wert hatten aber auch andere wahrgenommen. "Uebrigens wollen wir unserm Herrgott und seinem Diener Göthe danken", schrieb Achim von Arnim 1809 an Bettina,

"daß wieder ein Theil untergehender Zeit für die Zukunft in treuer, ausführlicher Darstellung aufgespeichert ist".

Dass "die Zukunft" an diesem Darstellungsteil viel Interesse gehabt hätte, lässt sich allerdings nicht sagen. Weit öfter hielt man Ausschau nach verborgenen

weltanschaulichen, moralischen, sozialen Bedeutungen des Romans oder fragte in immer weiteren Zusammenhängen nach seiner künstlerischen Gemachtheit. Manche von

Goethes Anspielungen auf Zeitverhältnisse sind darüber schlicht unverständlich geworden und werden selbst in seriösen Kommentaren nicht mehr

zutreffend erklärt. Nachfolgend werden deshalb möglichst viele solcher Momente aufgenommen, auch wenn dem Kenner der historischen Verhältnisse das

eine und andere unnötig erscheinen könnte.

Erstes Kapitel

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter ... bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teilte.

Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges

Gebüsch sachte hinaufwand ...

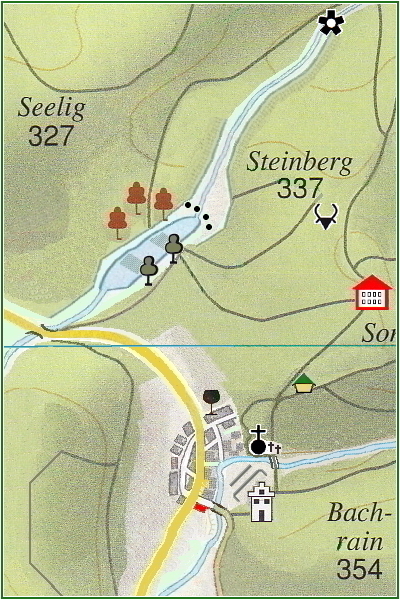

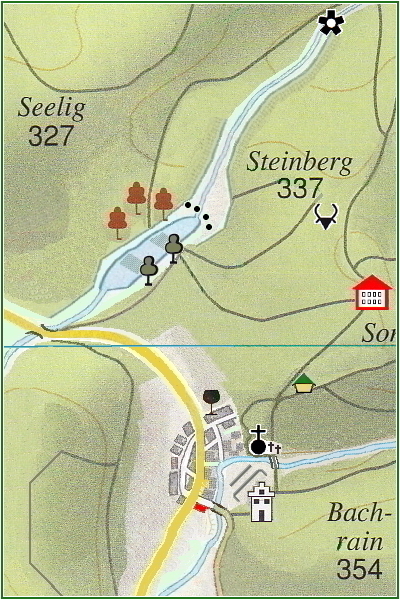

Die hier und in vielen weiteren Szenen sich darbietende Landschaft ist schon von Goethes Sekretär Friedrich Wilhelm Riemer in einer Karte erfasst worden.

Bei seinem wie bei mehreren weiteren Versuchen einer Kartierung ist das Ergebnis allerdings nicht befriedigend. Da alle diese Kartenentwürfe von

nur einem Wasserlauf ausgehen, ergeben sich teilweise schon absurde Landschaftsverhältnisse, Bäche, die im

Kreis fließen, ein See ohne Zu- oder Ablauf, unmöglich gedrängte Berge oder Täler, und trotzdem stimmen die Zeichnungen nicht mit allen

Angaben des Romans überein.

In der hier vorgelegten Karte werden deshalb der Wasserlauf durch das Dorf und der von der Mühle zu den Teichen voneinander getrennt. Ihre Vereinigung findet erst

unterhalb des Handlungsraumes statt. Das entspricht jedoch ganz dem Sachverhalt, dass auch in dem Roman der Bach mit den Teichen zum Landschaftseindruck der

Schlossumgebung nicht gehört. Beides befindet sich "woanders", ohne dass man über Lage und Richtung Genaueres erfährt. Die drei Teiche, zu einem kleinen

See verbunden, werden lediglich als Unglücksort gebraucht, müssen deshalb zu dem Haus auf der Höhe aber noch eine Blickverbindung haben. Da gleichzeitig

der Bach am Schloss, ja nicht einmal das Schloss selbst von dort aus noch zu sehen sind, ist es das Einfachste, von zwei verschiedene Tälern auszugehen.

Möglich ist so eine Landschaftsgestalt durchaus, meistens in der Form, dass sich die beiden Gewässer in Fließrichtung miteinander verbinden. Goethe hat für so etwas

einen guten Sinn gehabt. "Mir gibt es sehr schnell einen Begriff von jeder Gegend", schreibt er gleich zu Anfang seiner

Italienischen Reise, "wenn ich bei dem kleinsten Wasser

forsche, wohin es läuft, zu welcher Flussregion es gehört. Man findet alsdann selbst in Gegenden, die man nicht übersehen kann, einen Zusammenhang der Berge und Täler

gedankenweise." - Die abgebildete Karte lehnt sich an die Landschaft bei Drackendorf an (siehe

GOETHE, ERSTES KAPITEL ), muss allerdings die Gewässer zusätzlich einfügen.

|

|

Der Schauplatz der Wahlverwandtschaften

|

~~~~~~~~~~~~

»Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen,

seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen ...«

Der Lagewechsel, der mit dieser Bemerkung angedeutet ist, kann nur der Zusammenbruch Preußens nach dem Sieg Napoleons bei Jena und Auerstädt im Oktober 1806 sein. Das ganz öffentliche Leben nicht nur in Preußen, sondern auch in den deutschen Nachbarländern geriet in Unordnung. Ämter arbeiteten nicht mehr, Gehälter wurden nicht mehr bezahlt, Anstellungen und Aufträge auch von Privatleuten fielen weg. Der Hauptmann, der seine militärische Laufbahn anscheinend schon länger beendet hat und sich als Planer, Aufseher, Verwalter betätigt, ist deshalb arbeitslos.

~~~~~~~~~~~~

Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andere findet sich ...

Den zum Dorf hin ausgerichteten zweiflügeligen Schlossbau des "reichen Barons" (denn es gab auch reichsunmittelbare Freiherren, Barone genannt, die nichts besaßen) kann man sich so vorstellen:

|

|

Schloss Rammenau in Sachsen

|

Später wird mitgeteilt, dass Eduard das Schloss von seinem Vater übernommen hat, dem anscheinend auch noch ein Stadthaus gehörte (siehe

VIERZEHNTES KAPITEL). Auch er selbst verfügt noch über weiteren Besitz in der Gegend, auf den er sich bei einem Konflikt zurückziehen kann: ein kleines Anwesen auf dem Land (siehe

ACHTZEHNTES KAPITEL) und ein Haus in einer kleinen Stadt (siehe

ZWEITER TEIL, DREIZEHNTES KAPITEL).

~~~~~~~~~~~~

»... und nicht sie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin ...«

Nichte: verwandt ist Charlotte mit Ottilie nicht, diese ist nur die Tochter ihrer verstorbenen "

wertesten Freundin". Es liegt aber nahe, dass sie die Taufpatin des Mädchens ist, also ihre Patentante, denn sie wird von Ottilie auch "Tante" genannt (siehe

SIEBZEHNTES KAPITEL).

Zweites Kapitel

... als er einen ansehnlichen Lotteriegewinst tat, sich ein mäßiges Gut kaufte, es

verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte ...

Lotterien gab es in den deutschen Ländern seit dem frühen 18. Jahrhundert. Goethe missbilligte das Glücksspiel, hat aber immerhin registriert, dass eine Hamburger

Lotterie im Juni 1797 ein Gut in Schlesien als Hauptgewinn auslobte.

~~~~~~~~~~~~

... so wär es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wusste sich darein zu finden; sie hielt

an und ließ sich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeisters und einer klugen Hausfrau ...

Als Beispiel für ein solches Hauskonzert hier eine Aufnahme des Adagio aus der Sonate für Flöte und Klavier in g-moll von Johann Sebastian Bach, gespielt von zwei Schülerinnen (13 und 11 Jahre alt) bei einem Sommercamp der Austrian Master Classes, Salzburg. Zweifellos hört sich aber schon diese Darbietung besser an als alles, was man sich für die Wahlverwandtschaften vorzustellen hat. (Video unter https://www.youtube.com/watch?v=8Syx5ne0tP0)

Rebecca & Franciska Himml, 2012.

Rebecca & Franciska Himml, 2012.

~~~~~~~~~~~~

Beide Gatten würden auch wohl noch eine Zeitlang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letzten angekommen.

Es ist etwas unwahrscheinlich, dass zu dem erst am Vortag an den Hauptmann abgeschickten Brief bereits dessen Antwort eintrifft, doch ausgeschlossen ist es nicht. Post wurde

mit den Postkutschen jederzeit mitgenommen und vor Ort auch gleich ausgetragen, sodass auf kurze Entfernungen auch Antworten von Tag zu Tag möglich waren. Dass

von Eduards "letztem" Brief und nicht seinem gestrigen gesprochen wird, lässt allerdings doch vermuten, dass Goethe sich des erschließbaren kurzen Zeitabstandes -

das Folgegespräch mit Charlotte findet "

des andern Tags" statt - nicht bewusst war. Nicht nur an dieser

Stelle merkt man dem Roman an, dass er nicht im Schreiben formuliert, sondern dass er diktiert worden ist.

Drittes Kapitel

Gegen Abend veranlasste Charlotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gefiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege

erst sichtbar und genießbar geworden.

Die hier behandelte Landschaftserschließung entspricht der um die Mitte des 18. Jahrhunderts aufgekommenen Idee des "Englischen Gartens". Im Unterschied zu dem geometrischen

"Französischen Garten", der über Jahrhunderte für die Schlossanlagen Europas maßgebend gewesen war, sollte sich die neue Gartenform der umgebenden Landschaft

natürlich anpassen. In Deutschland wurde der Park von Dessau-Wörlitz dafür das Vorbild. Man wünschte sich eine Parklandschaft mit wechselnden Umblicken, lockeren

Baumgruppen, kleinen Anhöhen, ein paar Gewässern, mit anderen Worten: eine Idylle, in der nichts den menschlichen Eingriff erkennen ließ.

Um 1800 kamen aber auch bereits Zweifel an dieser Art der Landschaftspflege auf. Man beanstandete die vollkommene Nutzlosigkeit solcher Anlagen. Ihr Erhalt war teuer, ohne dass

irgendeinen Ertrag dabei herauskam. Insofern könnte die große Beflissenheit, mit der Eduard die Neugestaltung seines Anwesens betreibt, auch kritisch gemeint sein, erst

recht, als ihm sogar das Geld für sie knapp wird. Andererseits ist er völlig einseitig dabei nicht. Gleich zu Anfang ist er mit dem Pfropfen von

Obstbäumen beschäftigt, es gibt Gewächshäuser und Frühbeete, und der in Terrassen angelegte Hang zum Dorf hinunter scheint überwiegend ein Nutzgarten

zu sein. Auch die vielen Blumen, die Ottilie pflanzt, gehören der englischen Naturparkform nicht an. Die Neuerungen sind also zwar ein Zugeständnis an ein

zeitgemäßes Erscheinungsbild der Schlossumgebung, aber der nützliche Teil der Gartenanlage wird nicht angetastet.

~~~~~~~~~~~~

»... und dann habt ihr beide wohl nicht daran gedacht, dass heute euer Namenstag ist. Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?«

Der Namenstag von Otto wird regional unterschiedlich mehrmals im Jahr gefeiert, allerdings nicht im April oder Mai, wie hier anzunehmen ist. Am nächsten

kommt diesem Zeitraum noch der 23. März als Gedenktag für Otto von Ariano.

~~~~~~~~~~~~

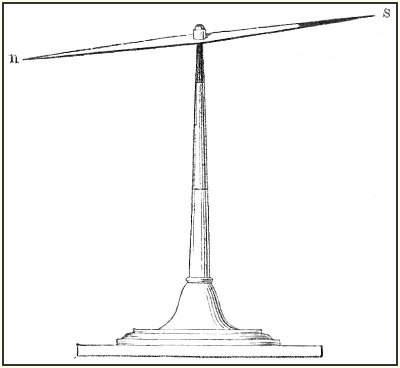

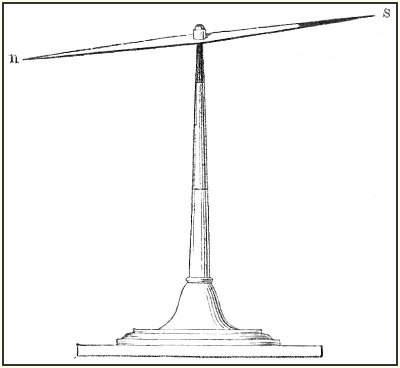

»Das erste, was wir tun sollten«, sagte der Hauptmann, »wäre, dass ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme.«

Magnetnadel: im Prinzip das Ausmessen der Flächen mit dem Kompass. Die Längen wurden abgeschritten, die Winkel mit einer Kompassnadel

bestimmt. Benutzt wurden dafür aber vergleichsweise genau reagierende Instrumente.

|

|

Eine zur Winkelmessung geeignete Magnetnadel

|

~~~~~~~~~~~~

... die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufzeichnen und Schraffieren zu. Schnell war auch alles laviert und illuminiert ...

lavieren und illuminieren: die Zeichnungen mit Wasserfarben ausmalen und die Beschriftungen gestalten.

Viertes Kapitel

Die Bleiglasur der Töpferwaren, der Grünspan kupferner Gefäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren ...

Bleiglasur: Von den mit Blei hergestellten durchsichtigen Glasuren von Tongefäßen wusste man schon zur Goethezeit, dass sie bei säurehaltigen Speisen

gesundheitsschädliches Blei abgeben können. Es wurde deshalb ein erstes Auskochen der Gefäße mit Essigwasser empfohlen oder von ihrer Benutzung

für säurehaltige Speisen überhaupt abgeraten.

Grünspan: Zwar war es der Ehrgeiz jeder guten Haushaltung, das Kupfergeschirr blank zu halten, aber ein Anlaufen der Teile ließ sich oft schwer vermeiden.

Eine solche "Patina" ist aber ungefährlich. Der giftige echte Grünspan entsteht auch wiederum durch den Kontakt mit Säuren, vor allem Essigsäure, weshalb

Kupfergeschirr für säurehaltige Speisen nicht benutzt werden sollte. Dies wird Charlotte von dem sachkundigen Hauptmann offenbar erklärt, ist aber als

Wissen schon so verbreitet, dass Goethe darauf verzichtet, hier ins Detail zu gehen.

~~~~~~~~~~~~

»Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Kügelchen trennen und es wieder zusammenlaufen lassen.«

Dass Quecksilber Kindern zum Spielen überlassen wurde, ist verwunderlich. Vergiftungen hat es aber anscheinend nur selten gegeben. Da nur die Dämpfe giftig sind, ist beim Spielen im Freien nichts passiert. Nicht einmal das Verschlucken von Quecksilber ist schädlich, denn das Schwermetall wird unverändert und unvermindert wieder ausgeschieden.

~~~~~~~~~~~~

»Zum Beispiel was wir Kalkstein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns

in Luftform bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schwefelsäure, so ergreift diese den Kalk und erscheint

mit ihm als Gips; jene zarte, luftige Säure hingegen entflieht.«

Das Interesse an chemischen Experimenten war eine verbreitete Zeiterscheinung, in deren Folge sich die ganze chemische Wissenschaft nach und nach entwickelt hat. Nicht zufällig

nennt man das 19. Jahrhundert auch das "Jahrhundert der Chemie". Besonders die Romantiker haben in Anlehnung an Friedrich Schelling (1775-1854) und

seine Naturphilosophie (ab 1801) in allen chemischen Prozessen geistig-seelische Vorgänge gesehen, also Vorlieben und Abneigungen, begehrendes, feindseliges oder auch

gleichgültiges Verhalten der Elemente, so als sei die unbelebte Natur nur eine andere Erscheinungsform der belebten. Insofern sind die Erörterungen in dieser

Gesprächsrunde ganz und gar romantisch. Wissenschaftlich formuliert wird hier ausgesagt, dass Calciumcarbonat plus Salzsäure Calciumsulfat (oder Gips) plus Kohlendioxyd ergeben.

Sechstes Kapitel

Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Gestalt ...

modische Gewänder: gemeint ist der mit Napoleons Herrschaft aufgekommene Empire-Stil (französisch 'ongpir' gesprochen). Die unter der Brust gebundenen Kleider reichten wie in der Antike ohne Taillierung bis zu den Füßen und ließen mit ihren leichten, weichen Stoffen die Frauen besonders schlank erscheinen.

|

|

Kleider im Empire-Stil

|

~~~~~~~~~~~~

Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohltut,

ja sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit

noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und innern Sinn.

Smaragd: der grüne Edelstein wurde schon im Altertum für Schmuckstücke verwendet. Man schrieb ihm aber auch Heilkraft zu, sein Anblick sollte besonders bei Augenleiden helfen. Das berührt sich mit der Legende der Heiligen Ottilie, auf die Goethe schon 1771 im Elsass stieß (siehe unter

ENTSTEHUNG). Ottilie ist nach dieser Legende zunächst blind aufgewachsen, konnte mit zwölf Jahren sehen und wird deshalb zumal von Blinden um Beistand gebeten.

|

|

Ein Smaragd

|

~~~~~~~~~~~~

Als Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, fiel der goldne Knopf des Stöckchens, das er trug, herunter.

Karl I. wurde im Januar 1649 wegen seines Festhaltens am Einfluss der katholischen Kirche von der puritanischen Gegenbewegung unter Cromwell zum Tode verurteilt und enthauptet.

~~~~~~~~~~~~

Almosen muss man einmal geben; man tut aber besser, wenn man sie nicht selbst gibt, besonders zu Hause ... Uns macht die Lage des Dorfes, des Schlosses eine solche Anstalt sehr

leicht; ich habe schon früher darüber nachgedacht. An dem einen Ende des Dorfes liegt das Wirtshaus, an dem andern wohnen ein Paar alte, gute Leute; an beiden Orten musst du eine kleine Geldsumme niederlegen.

Die genaue Kalkulation, wie Bettler am unauffälligsten abzufinden sind, vervollständigt die Planungen des Hauptmanns, eine nicht zu störende Idylle um das Schloss

herum herzustellen. Das entsprach nicht nur den Bestrebungen des Adels zu dieser Zeit, sondern auch dem Verhalten zu Geld gekommener Bürger. Immer öfter erwarben sie Landhäuser in der Umgebung der Städte, wo sie sich nach dem Vorbild des Adels in einer parkähnlichen Umgebung einrichteten.

Siebentes Kapitel

Da zeigte sich denn, dass der Hauptmann vergessen hatte, seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen ...

'Chronometrische Sekundenuhr' klingt etwas unbeholfen, meint aber eine besonders ganggenaue Uhr, wie sie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England zuerst entwickelt wurde. Als Chronometer (sächlich 'das') wurden nur Uhren bezeichnet, die allenfalls um ein paar Sekunden pro Tag ungenau gingen. Sie waren als Taschenuhren deshalb auch verhältnismäßig groß und schwer. Dass der Hauptmann eine solche Uhr besitzt, zeigt ihn als technischen Fachmann auf der Höhe der Zeit.

|

|

Das Harrison-Chronometer von 1772

|

~~~~~~~~~~~~

... zunächst ein Vorwerk, das an der Höhe mitten im Holze gar vertraulich lag.

Vorwerk: der Außen- oder Nebenhof eines Gutes. Dass dieses Vorwerk, schon lange verpachtet, zur Finanzierung der Landschaftsumgestaltung nun verkauft werden soll, zeigt die geringe Bedeutung an, die die Landwirtschaft für Eduards Freiherren-Existenz hat. Offenbar lebt er überwiegend vom Vermögen seiner ersten Frau.

Neuntes Kapitel

»... und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheil! Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt.«

Sauerteig zum Brotbacken braucht immer nur in einer kleinen Menge vorhanden zu sein, weil seine Milchsäurebakterien Mehl und Wasser, die man hinzufügt, ebenfalls in Sauerteig verwandeln.

Zehntes Kapitel

... indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, dass sie ehstens geschieden werden sollte.

Das Thema Ehe und Ehescheidung durchzieht den ganzen Roman, es ist der moralische Gegenpol zum Thema der schicksalhaften Zugehörigkeit zweier Menschen.

Die Aktualität dieses Themas liegt in dem mit dem Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 eingeführte erweiterten Scheidungsrecht.

Friedrich der Große (1712-1786) hatte eine Reform auf den Weg gebracht, nach der man sich auch wegen gegenseitiger Abneigung scheiden lassen konnte.

In §716 des Titels "Von der Ehe" heißt es: Ganz kinderlose Ehen können auf den Grund gegenseitiger Einwilligung getrennt werden, sobald weder

Leichtsinn oder Uebereilung, noch heimlicher Zwang an einer oder der andern Seite zu besorgen ist. Kirchenrechtlich kam eine Trennung aus diesem Grund

nicht infrage, doch Friedrich, dem am Wachstum der Bevölkerung gelegen war, erkannte, dass einander verfeindete Eheleute keine Kinder zeugten. Das

Preußische Allgemeine Landrecht wurde schnell zur Rechtsnorm auch in anderen deutschen Staaten, sodass die Zahl der Scheidungen nach 1800 geradezu

sprunghaft anstieg.

~~~~~~~~~~~~

... »hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen.«

Konsistorien: die Behörden der evangelischen Kirche, die eine gesetzlich geschiedene Ehe auch kirchlich zu trennen hatten, damit eine erneute kirchliche Trauung möglich wurde; in der katholischen Kirche das Kardinalskollegium, das aber so gut wie nie in eine Scheidung einwilligte. Eine nach gesetzlicher Trennung erneut geschlossene Ehe war jedoch auch gültig, wenn sie nicht kirchlich bestätigt wurde.

Elftes Kapitel

»... noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tief gefühlte

Ehrenbezeugung der Sarmanten wiederholen ...«

Sarmanten: ein antikes Nomadenvolk aus dem ukrainischen Raum, dem man Verhaltensweisen zuschrieb, wie sie auch in Polen noch vorkamen.

~~~~~~~~~~~~

»... ohne dass auch nur einer von diesen schnarchenden Enakskindern erwacht wäre.«

Enakskinder: Nach dem Alten Testament ein Riesenvolk, das in Kanaan gelebt haben soll. Zu den Garden kamen nur Rekruten, die deutlich über einen Meter achtzig groß waren ("Gardemaß").

Zwölftes Kapitel

Der Hauptmann stand schon im Hinterteile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls und fasste das andre Ruder;

Die Beschreibung weist auf ein normales, sogar recht breites Ruderboot hin, wenn drei Erwachsene darin Platz finden und auf der Ruderbank zwei nebeneinander sitzen können. Der Ablauf des Unglücks später kann an diesem Sachverhalt Zweifel aufkommen lassen.

Dreizehntes Kapitel

Es ließ sich fast ohne Verlust durch Zession der Gerechtsame tun ...

Zession der Gerechtsame: Abtretung von Nutzungsrechten, z.B. an einem Waldgebiet, das an das Vorwerk angrenzt, dem Käufer aber nicht mit übertragen worden ist.

~~~~~~~~~~~~

... er tadelte bitter Charlotten und den Hauptmann, dass sie bei

dem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und doch hatte er in die zweite Abrede gewilligt ...

Eduards Interesse an den Folgen der Abtretung von Nutzungsrechten ist nicht recht nachzuvollziehen. Man sieht nicht, dass ihn die wirtschaftliche Seite seines Besitztums

irgendwie kümmert. So drückt sich in diesem Unmut nur seine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation aus.

Vierzehntes Kapitel

... eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Vorteile ...

den Charakter als Major: Anstellung im Dienstrang eines Majors. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gab es immerhin noch vierunddreißig deutsche Einzelstaaten, deren Landesherren - es handelt sich um eine "Hofstelle" - dem Hauptmann den Dienstgrad eines Majors verleihen konnten.

~~~~~~~~~~~~

Eduard ist nun recht zufrieden, dass man durch das Vorauserheben der Gelder die Kasse verstärkt hat ...

das Vorauserheben der Gelder: die Nutzungsrechte an den zur Verfügung gestellten Grundstücken mussten im Voraus bezahlt werden.

~~~~~~~~~~~~

... bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer, mit rotem Saffian überzogen ...

Saffian: ein nach der marokkanischen Stadt Safi benanntes Ziegenleder, das - besonders gegerbt - weicher als anderes Leder und sehr teuer war.

~~~~~~~~~~~~

Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte.

Feuerwerk: in Berichten von Zeitgenossen werden Feuerwerke oft getadelt, weil sie unverhältnismäßig teuer waren, geradezu ein Inbegriff

für die Geldverschwendung der Höfe.

Fünfzehntes Kapitel

... dass Wein und Tee und was sonst nötig wäre, verschlossen ist ...

Genussmittel in Küche und Keller noch eigens zu verschließen war üblich. Man konnte bei dem vielen Personal nie sicher sein, ob nicht jemand etwas davon wegnahm.

~~~~~~~~~~~~

Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstück hin.

Goldstück: eine alles Maß übersteigende Gabe. Gold hatte etwa den fünfundzwanzigfachen Wert von Silber, dem üblichen Münzmetall. Selbst eine kleine Goldmünze von zwei Gramm entsprach deshalb schon zwei Talern.

~~~~~~~~~~~~

Musselin, Batist, Seide, Schals und Spitzen wetteiferten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit.

Musselin: fein gewebter, meist weißer Woll- oder Baumwollstoff, benannt nach der nordirakischen Stadt Mossul.

Batist: feinfaseriger dichter weißer Baumwollstoff, benannt nach dem französischen Leinweber Jean Baptiste, der im 13. Jahrhundert in Cambrai erstmals solche Stoffe herstellte.

Siebzehntes Kapitel

»... Die jetzigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Kartäuser waren ...«

Kartäuser: Die Mönche des Kartäuserordens, den es seit dem Mittelalter gab, waren bekannt für ihre sorgfältige Tier- und Pflanzenzucht.

Dass die Mönche es nur "sonst" waren, also nicht mehr sind, weist hin auf die Aufhebung der Klöster im Reichsdeputationshauptschluss von 1803.

Die bis dahin eigenständigen Klöster wurden Staatsbesitz und fielen den Ländern zu, in deren Territorium sie lagen. Mönche und

Nonnen wurden aus ihnen vertrieben und die Gebäude für andere Einrichtungen genutzt.

»... In den Katalogen findet man wohl lauter honette Namen ...«

honette Namen: die beeindruckenden, ehrenwerten Namen in den Katalogen der Baumschulen oder Händler, auf die man aber nichts geben kann.

Achtzehntes Kapitel

»... Verschmäht doch ein edler Grieche, der auch Helden zu schildern weiß, keineswegs, die seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu lassen ...«

edler Grieche: Homer in der "Ilias" und in der "Odyssee".

»... Selbst im Sprichwort sagt er: Tränenreiche Männer sind gut. ...«

Ein antikes griechisches Sprichwort ('Αγαθοι άποδακρυεσ άνδρεσ) lautet eben so.

~~~~~~~~~~~~

Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben ...

Nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: unter seiner

Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiss.

Die Andeutung konnte sich für alle Zeitgenossen nur auf Napoleon beziehen. Der "wieder ausgebrochene Krieg" hingegen war wohl weniger genau bestimmt. Nimmt man die früher angedeutete Jahreszahl 1806 auf (siehe unter

LEBENSWELT zum

ERSTEN KAPITEL), so handelte es sich jetzt um den Herbst 1807. Napoleon bereitete zu dieser Zeit den Krieg gegen Portugal vor, weil es die Kontinentalsperre gegen England nicht unterstützte. Im Oktober 1807 schloss er mit Spanien den Vertrag von Fontainebleau, in dem die Teilung Portugals vereinbart wurde. Im November 1807 wurde Lissabon eingenommen, danach aber auch Spanien von ihm besetzt.

| Die Lebenswelt /Zweiter Teil |

Erstes Kapitel

Wir erinnern uns jener Veränderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte.

Dass Charlotte als Frau eines Freiherren, der außerhalb seines Besitztums keinerlei Rechte hat, von sich aus den Kirchhof umgestalten kann, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Herrschaftsstrukturen dieser Zeit. Selbst der Pfarrer der Gemeinde, der über den Kirchenbesitz das Hausrecht hat, wagt es nicht, sich dem Wunsch der Freiherrin zu widersetzen. Dass auch manche Gemeindeglieder ihr Vorgehen missbilligen, interessiert sie schon gar nicht. Erst der rechtliche Einspruch eines Stifters, der wegen der ihm entzogenen Grabstätte seine Stiftung kündigt, hat eine Art Schuldeingeständnis zur Folge. Charlotte will die Stiftung ablösen, bevor sie sich "

durch einen Rechtshandel beunruhigen" lässt.

Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geistliche ... hatte nunmehr seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis vor der Hintertüre ruhend, statt der holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor sich sah ...

Philemon mit seiner Baucis: Geschichte aus Ovids Metamorphosen (3 n.Chr.), nach der ein altes Ehepaar zum Dank für seine Gastfreundschaft, die es inkognito reisenden Göttern gewährt, seine ärmliche Hütte in einen Palast verwandelt bekommt und in hohem Alter gemeinsam sterben darf.

... der noch überdies seinem Haushalt zugute kommen sollte, indem Charlotte die Nutzung dieses Fleckes der Pfarre zusichern lassen.

Der rechtliche Teil dieses Handels ist nicht ganz durchschaubar. Sollte ein Teil des Kirchhofes freiherrliches Eigentum sein? Dann wäre wiederum nicht zu verstehen, wie eine Grabstätte seitens der Kirche gegen eine Stiftung einer Familie langfristig zugesichert werden konnte.

~~~~~~~~~~~~

»... Seitdem wir nicht mehr so glücklich sind, die Reste eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unsere Brust zu drücken,

da wir weder reich noch heiter genug sind, sie unversehrt in großen, wohlausgezierten Sarkophagen zu verwahren, ja da wir

nicht einmal in den Kirchen mehr Platz für uns und für die Unsrigen finden ...«

eingeurnt: die Feuerbestattung mit der Aufbewahrung der Asche in einer Urne weist zurück auf vorchristliche Zeiten. Im Christentum galt die Verbrennung als Strafe. Krematorien gab

es in Deutschland deshalb erst vom Ende des 19. Jahrhunderts an.

Sarkophage: Mausoleen mit Sarkophagen gab es noch, aber sie wurden überwiegend nur noch von fürstlichen Familien unterhalten. Dass man 'heiter' sein muss, um diese Art

der Aufbewahrung von Leichen zu ertragen, meint wohl "gleichmütig" oder "unerschütterlich", weil der Gedanke an den Inhalt der Särge nicht unbedingt gut tut. Was Goethe

zu seinem eigenen Sarg in der Weimarer Fürstengruft zu bemerken hätte, kann man sich vorstellen.

nicht einmal in den Kirchen mehr Platz: Das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 verfügte in § 184 (Zweiter Teil, Elfter Titel): "In den Kirchen ... sollen keine Leichen beerdigt werden." Die oft nur unter dem Holzboden der Kirchen bestatteten Toten waren eine ständige Geruchsbelästigung und mussten in der Folgezeit umgebettet werden. Nur Beisetzungen in abgeschlossenen Grüften - hohen Geistlichen und Adligen vorbehalten - waren noch zulässig.

Zweites Kapitel

Sie waren meistenteils deutschen Ursprungs: Brakteaten, Dickmünzen, Siegel und was sonst sich noch anschließen mag.

Brakteaten: einseitig geprägte dünne Medaillen oder Münzen meist aus Silber, wegen ihres geringen Gewichtes nur Kleingeld.

Dickmünzen: Sonderstücke der üblichen Taler oder Halbtaler, die einen kleineren Durchmesser hatten, dafür aber dicker waren.

Siegel: die zum Siegeln benutzten Prägestücke, die man - an einem Petschaft befestigt - in den flüssigen Siegellack drückt.

Drittes Kapitel

... so wie der Goldschmied die Monstranz nur von fern anbetet, deren Schmelz und Edelsteine er zusammengeordnet hat.

Monstranz: in der katholischen Kirche ein kostbar gearbeitetes Gefäß, in dem bei Prozessionen die Hostie, das geweihte Abendmahlsbrot, sichtbar für alle herumgetragen wird.

~~~~~~~~~~~~

... und jemand müsste eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz finster bliebe.

ewige Lampe: eine meist hängende Öllampe, die man nicht ausgehen lässt. Sie soll erinnern und mahnen, bestimmte Ereignisse nicht zu vergessen. In katholischen Kirchen brennt ein solches 'Ewiges Licht' oft neben dem Tabernakel, dem Aufbewahrungsort für die Hostie. Es soll damit an den Opfertod von Jesus Christus erinnern.

Nach Ottilies Tod sorgt Eduard dafür, dass in der Kapelle eine 'ewige Lampe' zur Erinnerung an sie entzündet wird (siehe

ACHTZEHNTES KAPITEL).

|

|

Eine 'Ewige Lampe'.

|

~~~~~~~~~~~~

... nur die roten Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen ...

rote Beeren: die Beeren der Eberesche oder des Vogelbeerbaumes, im September ausreifend.

Viertes Kapitel

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bediente, Brancards mit Koffern und Kisten ...

Brancards: 'Tragbahren', also von zwei Männern getragene hölzerne Bahren oder Tröge für das Gepäck.

~~~~~~~~~~~~

... wer noch einigermaßen beweglich war - ... musste herbei, wo nicht zum Tanze, doch zum lebhaften Pfand-, Straf- und Vexierspiel.

Vexierspiel: Puzzlestücke aus Holz- oder Metallteilen, die zusammengesetzt oder auseinander genommen werden müssen, ohne dass man das Verbindungsprinzip gleich erkennt (von lat. vexare "plagen", "quälen").

Und obgleich das alles, so wie hernach die Pfänderlösung, auf sie selbst berechnet war ...

Die im Spiel eingesammelten Pfänder (wenn jemand die Aufgabe nicht in kurzer Zeit lösen kann), müssen nach dem Willen des Spielleiters durch bestimmte Leistungen wieder ausgelöst werden. - Hier wie auch sonst oft gibt Goethe für solche Alltagsvorgänge leider kein Beispiel.

~~~~~~~~~~~~

... und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, dass man sich mit der Saalnixe verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Saalnixe: unter diesem Titel, der "Saale-Nixe" meint, hatte Goethes Schwager Christian August Vulpius das beliebte Singspiel Das Donauweibchen (1798) von Karl Friedrich Hensler für die Weimarer Bühne bearbeitet. Das Märchenspiel handelt von einer Nixe, die mit ihrer Schönheit die Männer betört und ins Unglück stürzt.

~~~~~~~~~~~~

... und sie aufforderte, jene Artemisia zu geben, welche sie so vortrefflich einstudiert habe.

Artemisia: die antike Königin, Herrscherin über Karien, einer Landschaft an der Mittelmeerküste gegenüber der Insel Rhodos, ließ ihrem verstorbenen Gatten Mausolos das berühmte Mausoleum als Grabmal errichten.

~~~~~~~~~~~~

... dergestalt, dass sie ... zuletzt, weil sich doch dergleichen Situationen immer steigern, mehr einer Witwe von Ephesus als einer Königin von Karien ähnlich sah.

Witwe von Ephesus: eine nur scheinbar trauernde, eigentlich treulose Witwe. Eine Geschichte von Lafontaine (um 1670) erzählt, dass die Witwe von Ephesus nach dem Tod ihres Gatten verhungern wollte, aber bald davon abkam.

~~~~~~~~~~~~

Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incroyables ...

Incroyables: die 'Unglaublichen'. Spottname für die französischen Gecken in den Jahren nach der Revolutionszeit, die sich von deren strengen Regeln durch eine auffällige Kleidung befreiten. Sie trugen sonderbare Hüte, große Halsbinden, zottelige Bärte usw., vergleichbar mit den 'Punks' unserer Zeit, nur dass sie gleichzeitig schick sein wollten.

~~~~~~~~~~~~

Die Affen mussten einer Kollation Platz machen.

Kollation: kleine Mahlzeit

Fünftes Kapitel

Alte Gatten sollten sich nur schnell begraben lassen, damit doch wieder einmal jemand im Hause zum Lachen käme, da ihnen keine Noterben gegeben waren.

Noterben: Erben, die den Pflichtteil erhalten, also anderen Erbberechtigten nicht viel übrig lassen.

Von dem ältesten Hautelisseteppich bis zu der neusten Papiertapete, ... eins wie das andre wurde durch ihre spöttischen Bemerkungen gleichsam aufgezehrt ...

Hautelisseteppich: ein 'senkrecht gewebter' Teppich, Wandteppich mit eingewebtem Bild.

~~~~~~~~~~~~

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden, man wählte zuerst den Belisar nach van Dyck.

|

|

Der Kupferstich "Date obolum Belisario" nach van Dyck

|

"Gebt Belisar eine kleine Spende". Das vermutlich von Luciano Borzone (1590-1645) stammende Gemälde wurde in einem weit verbreiteten

Kupferstich van Dyck zugeschrieben. Es zeigt den erblindeten römischen Feldherrn Belisar, der, weil in Ungnade gefallen, angeblich

als Bettler sein Leben fristen musste.

~~~~~~~~~~~~

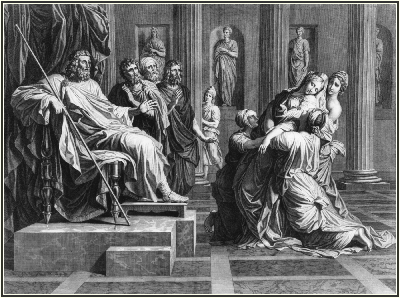

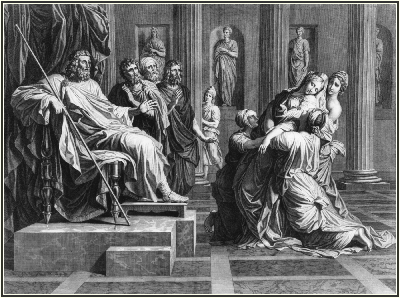

Es war die bekannte Vorstellung von Poussin: Ahasverus und Esther.

|

|

Ein Kupferstich des Gemäldes von Nicolas Poussin (1594-1665)

|

Das Bild zeigt die in der Bibel (Buch Esther) geschilderte Szene, in der Esther unerlaubt vor ihren Gatten Ahasverus tritt, um ihn von einem geplanten Anschlag gegen ihre Glaubensbrüder, die Juden, zu unterrichten. Ihre Bestürzung veranlasst ihn, einzuschreiten und den Anstifter hinzurichten.

~~~~~~~~~~~~

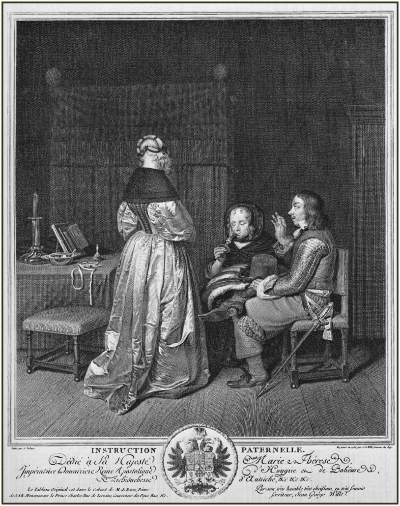

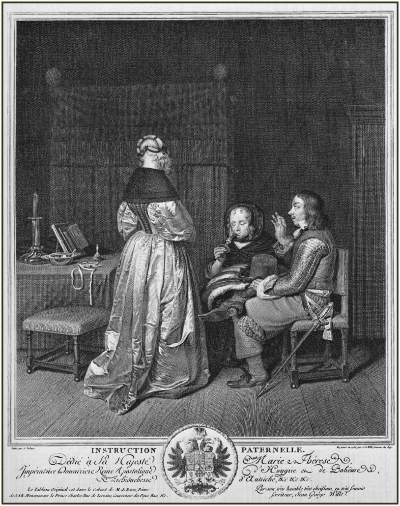

Als drittes hatte man die sogenannte ›Väterliche Ermahnung‹ von Terborch gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupferstich unseres Wille von diesem Gemälde!

|

|

Der Kupferstich der "Väterlichen Ermahnung" von Johann Georg Wille (1715-1808)

|

Bemerkenswert an diesem Bild ist, dass es nach jüngerer Erkenntnis keineswegs eine 'väterliche Ermahnung' darstellt, sondern

eine Bordellszene, bei der das Mädchen das Verhandlungsobjekt ist. Der Mann hält eine Münze in seiner Hand, und auch das verhängte Bett deutet den Zusammenhang an. Ter Borch hat eine ganze Anzahl solcher Bilder gemalt, nur dass man später von dieser Thematik nichts mehr wissen wollte. Ob Goethe die wahre Bedeutung kannte, ist ungewiss. Dem Leser wird sie nicht angezeigt, und auch die handelnden Personen erkennen sie zweifellos nicht.

~~~~~~~~~~~~

... dass ein lustiger, ungeduldiger Vogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer

Seite zu schreiben pflegt - ›Tournez s'il vous plait‹ - laut ausrief ...

Tournez s'il vous plait: 'Bitte umdrehen'! mit dem hübschen Doppelsinn, dass es eigentlich die Buchseite, hier aber die Person meint.

~~~~~~~~~~~~

»So lassen Sie es uns auf polnische Art halten! Kommen Sie nun und zehren mich auch auf! ...«

auf polnische Art: dem polnischen Adel wurde nachgesagt, in ausschweifenden Gelagen alle Vorräte eines Gastgebers aufzubrauchen und dann zu einem nächsten Gut weiterzuziehen.

Sechstes Kapitel

... dass eigentlich jene Gemäldedarstellungen durch runde Figuren von dem sogenannten Präsepe

ausgegangen, von der frommen Vorstellung, die man in dieser heiligen Zeit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete ...

Präsepe: 'Krippe' im Stall von Bethlehem. Goethe selbst hatte in Italien den Eindruck gewonnen, dass das Darstellen von Szenen durch 'runde Figuren', also die plastische Ausführung, bei den weihnachtlichen Krippendarstellungen seinen Anfang genommen hatte (siehe

GOETHE zum

ZWEITEN TEIL, FÜNFTES KAPITEL). Mit der Zeit wurden seiner Meinung nach die Figuren durch Personen ersetzt und zuletzt folgte die Ausdehnung des Rollenspiels auf andere Situationen. Der Architekt kehrt mit seinem Wunsch nach einer nachgestellten Krippenszene also zu der ursprünglichen Thematik solcher 'Lebender Bilder' zurück.

Siebentes Kapitel

... und wenn zwischen ihnen einiges Missverständnis des Standes war, so glich sich dieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus.

Missverständnis des Standes: eigentlich "Missverhältnis", d.h. Ottilie ist adelig, der Gehilfe nicht. Die neue Denkart meint die mit

der Aufklärung wachsende Grundüberzeugung, dass man den Menschen nicht nach seinem Stand beurteilen sollte. Die Umwälzung

der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse unter Napoleon trug zu dieser Entwicklung zusätzlich bei.

Heiraten über Standesgrenzen hinweg kamen zuerst aber in den Bildungseliten vor. Goethe selbst heiratete - wenn auch erst

nach der Kriegskatastrophe von 1806 - Christiane Vulpius, Friedrich Schiller schon 1790 Charlotte von Lengefeld (thüringischer Uradel),

die Kaufmannstochter Bettina Brentano 1811 Achim von Arnim, deren ältere Schwester Kunigunde 1804 den Rechtsgelehrten Carl von Savigny, der Theologe Friedrich Schleiermacher 1809 die verwitwete Henriette von Willich und so noch manche weitere Konstellation.

~~~~~~~~~~~~

»... Es gehört schon ein buntes, geräuschvolles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen.«

Die lapidare Gleichsetzung von "Mohren" mit exotischen Tieren hat etwas so Uneinsichtiges, dass man sie für die Goethezeit und gar für Goethe selbst kaum für möglich hält. Man muss sich aber nur erinnern, dass das Bekenntnis der Gleichheit für alle Menschen in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 für die Schwarzen nicht galt, weil man schlicht befand, dass sie keine Menschen seien.

~~~~~~~~~~~~

Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten erzählen hören!

Die Äußerung bezieht sich auf die Reiseberichte Alexander von Humboldts (1769-1859), die von 1805 an überall in Europa für Aufsehen sorgten. Humboldt hatte in den Jahren davor Süd- und Mittelamerika bereist, die höchsten Berge der Anden bestiegen und beschrieb wie niemand vor ihm die Natur- und Lebensverhältnisse dieser Zonen.

~~~~~~~~~~~~

... aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.

Der Satz ist ein Zitat aus dem berühmten Essay on Man des britischen Philosophen Alexander Pope (1688-1744), einer Versdichtung,

in der die Vollkommenheit der Schöpfung gepriesen und zumal die Stellung des Menschen in ihr auf das Höchste gefeiert wird.

Voltaire verspottete mit seinem Candide (1759) Popes Botschaft, dass diese unsere Welt "die beste aller Welten" sei.

Achtes Kapitel

»... Sogar größere Städte tragen jetzt ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden ausgefüllt ...«

Das Abtragen der Stadtwälle setzte in größerem Umfang erst nach dem Wiener Kongress (1815) während der ersten längeren europäischen Friedensperiode ein. Eine Ausnahme machte Dresden. Sachsen schloss nach der verlorenen Schlacht von Jena und Auerstädt mit Napoleon Frieden, weshalb Dresden bereits 1809 mit der Beseitigung der Befestigungen begann. Beobachtet hatte Goethe diese Entwicklung aber schon 1797 in seiner Vaterstadt Frankfurt. Unterwegs in die Schweiz stellte er fest, dass die Stadt längst über ihre alten Wälle hinausgewachsen und der Stadtgraben zugeschüttet worden war.

~~~~~~~~~~~~

»... Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr, lass deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland dieses Hauses gesehen.«

Simeon: Neues Testament, Evangelium des Lukas, Kap. 2, Vers 29. Dem gottesfürchtigen Simeon war geweissagt worden, er werde nicht sterben, bevor er den Heiland gesehen habe. Da sieht er im Tempel von Jerusalem das Christuskind, erkennt den Heiland in ihm und stirbt mit den zitierten Worten.

Dass Mittler den Sohn von Charlotte und Eduard für einen solchen Heilsträger ausgibt, ist schon fast Gotteslästerung. Der Tod des alten Pastors könnte auch bedeuten, dass er aus dem Erschrecken darüber stirbt.

Zehntes Kapitel

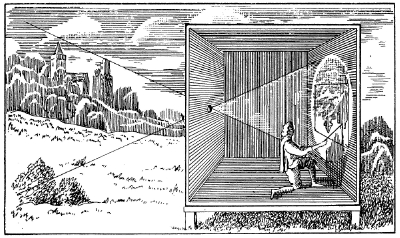

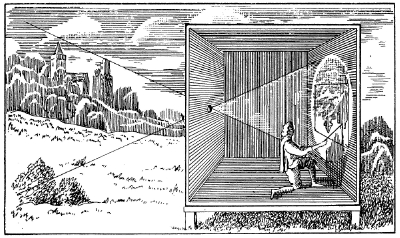

... denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragbaren dunklen Kammer aufzufangen und zu zeichnen.

Die "tragbare dunkle Kammer" ist eine Camera obscura, ein schon in der Antike bekanntes Hilfsmittel, Abbildungen von Gebäuden oder Landschaften herzustellen. Das durch ein kleines Loch in die Kammer fallende Licht gibt an der Wand gegenüber die Szenerie auf dem Kopf stehend wieder und kann dort umrisshaft nachgestaltet werden. In der Neuzeit verbesserte man die Wiedergabe durch eine in das Loch gesetzte Linse, sodass ziemlich scharfe Bilder entstanden.

|

|

Eine Camera obscura in ihrer Wirkungsweise

|

~~~~~~~~~~~~

»... weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich getan und eingerichtet, ... nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nutzen oder gar zu vergeuden.«

Indien rückte in den europäischen Horizont, weil es im 18. Jahrhundert immer mehr zu einer britischen Kolonie wurde. Es ist deshalb zu Recht ein Engländer, der hier von dem Weggang seines Sohnes spricht. Allerdings lockten die englischen Indienfahrer allein die Handelsgewinne, von einer höheren Nutzung des Lebens konnte bei ihnen kaum die Rede sein.

Was hier anklingt, ist etwas anderes, es ist das deutsche Interesse an Indien. Das Studium der altindischen Literatur führte in Deutschland dazu, dass

man das Land als ein von der Zivilisation noch nicht berührtes, noch nicht verdorbenes ansah. Herder schildert es in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (ab 1784)

als eine harmonische Welt, in der sanfte, bescheidene und schöne Menschen ganz und gar im Einklang mit der Natur leben und deshalb einig auch mit sich selbst sind. Die Generation der

Romantiker, die es nach höheren oder tieferen Weltsichten verlangte, nahm das innig auf und sah in den Selbstversenkungstendenzen der indischen Philosophie einen neuen Weg

der Wahrheitssuche.

Goethe, der diese Schwärmerei nicht teilte, drückt deshalb hier seine Skepsis gegenüber solchen Vorstellungen aus. Wer ihnen folgt, könnte sein Leben auch vergeuden.

Dass damals tatsächlich jemand aus solchen idealen Motiven nach Indien aufgebrochen ist, dürfte allerdings kaum vorgekommen sein.

Elftes Kapitel

»... aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu lassen.«

Pendelschwingungen: ein heute noch in der "Radiästhesie" eingesetztes Verfahren, um unmessbare Strahlen zu Auskünften über verborgene Sachverhalte zu nutzen. Ein ähnliches älteres Instrument ist die Wünschelrute. Versuche, die beobachteten Effekte wissenschaftlich zu erklären, sind nicht gelungen. Die ganze Verfahrensrichtung wird deshalb der Esoterik und dem Okkultismus zugerechnet.

|

|

Ein siderisches Pendel ('Sternenpendel')

|

1807 hatte sich in Deutschland die Nachricht von einem Italiener verbreitet, der als "Erz- und Wasserfühler" großen Erfolg hatte. Schelling und die Romantiker nahmen das begeistert auf. Sie verbanden es mit ihren Vermutungen über Hypnose, Telepathie und Somnambulismus, damals unter dem Begriff des "tierischen Magnetismus" zusammengefasst. Dass bestimmte Menschen das Elementare der Natur deutlicher spüren als andere, glaubte auch Goethe, und er stattete Ottilie mit einer solchen Begabung aus. Sie ist, was man in dieser Denkrichtung ein 'Medium' nennt, nämlich ohne Absicht und Zutun dem verborgenen Zusammenhang aller Naturerscheinungen näher.

~~~~~~~~~~~~

»... da sich gewiss noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander offenbaren würden ...«

Hier wird wiederum, wie bereits im

VIERTEN KAPITEL, auf das romantische Naturverständnis und zumal die Naturphilosophie von Friedrich Schelling angespielt.

Zwölftes Kapitel

Der Hauptzweck des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen.

Mit der Bezeichnung eines "Hauptzwecks" des angesprochenen Feldzuges kommt man für das Frühjahr 1808 wiederum auf Napoleons Kriegszüge in Spanien. Am 23. April 1808 marschierten die Franzosen in Madrid ein und befestigten damit für kurze Zeit ihre Macht in dieser Region. Schon im Sommer 1808 gingen die Kämpfe dort aber

weiter.

Indessen dürften schon die ersten Leser des Romans hier keine bestimmte Zuordnung mehr vorgenommen haben. Napoleon führte von 1805 an ständig

irgendwo in Europa Krieg, es war schlicht gleichgültig, an welchem Feldzug Eduard sich beteiligt hatte.

Dreizehntes Kapitel

»Großer Gott!«, ruft er aus, »wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich

gegen sie zeugen ...«

Es ist nicht leicht zu beurteilen, ob die doppelte Ähnlichkeit eines Kindes, weil die Eltern bei seiner Zeugung an jemand anderen gedacht haben, unter den frühen

Lesern des Romans noch für möglich gehalten wurde. Dass man Schwangeren den Anblick von verkrüppelten Menschen ersparen sollte, damit das erwartete Kind

keinen solchen Schaden nehme, war als Auffassung noch verbreitet. Aber auch eine Gesichtsbildung des Kindes je nachdem, wen die Eltern in der Umarmung vor Augen hatten?

In einer der ersten Besprechungen des Romans,

erschienen im Januar 1810 in der Halle'schen Allgemeinen Literatur-Zeitung, heißt es: "Die unbegreifliche Aehnlichkeit eines Kindes mit zwey Personen,

welche die Herzen der Aeltern in dem Augenblicke beschaeftigten, da der wunderbare Zwitter entstand, wird vielen Leserinnen Angst machen", doch würde "unser

ungläubig-abergläubisches Zeitalter" auch wohl davon angezogen sein. Das Morgenblatt für gebildete Stände vom 23. März 1810 bemerkt

demgegenüber, dass kaum jemand "sich mit der empörenden Idee wird vertragen können, daß zwey Gatten den gegenseitigen Liebesgenuß beyde

in der Einbildungskraft auf den Gegenstand ihrer strafbaren Neigung übertragen". Und Wieland schreibt im Juli 1810 an Böttiger, diese Erfindung hätte

eher in eine "Mönchslegende aus dem 14ten Jahrhundert" gehört als in einen Roman der Gegenwart.

Andere finden die behauptete Folge allerdings weniger deshalb empörend, weil sie sie für unwahrscheinlich, als weil sie sie für moralisch verwerflich

halten. Es werde "in dieser moralischen Hinsicht bey der Ähnlichkeit von Charlottens Kinde mit Ottilien und dem Major zu lange verweilt, zu oft darauf zurück gesehen",

schreibt der Oesterreichische Beobachter vom 23. März 1810. Aber auch, dass überhaupt bei einem Säugling eine solche Ähnlichkeit ins Auge fällt,

wird beanstandet. "Ein neugeborenes Kind sieht eher einem Laubfrosch als einem Menschen, viel weniger einer bestimmten Person ähnlich", bemerkt ein Leser aus Göttingen

am 18. März 1810. Die meisten jedoch lassen die Sache mit einem 'Der Dichter hat es so gewollt' auf sich beruhen. In der Epoche der Romantik und des Wunderglaubens, die

damals in der deutschen Geisteswelt anbrach, ließ sich auch mit einer solchen Konstruktion zurechtkommen.

Nur noch Spott allerdings hat 1827 Heinrich Heine in

seinen Reisebildern für diese Konstruktion übrig. Unter Hinweis auf Goethes Roman erklärt er in dem Nordsee-Teil, er habe in dem Haus eines

Geldwechslers festgestellt, dass die Kinder, weil die Frau die Münzen immer so sorgfältig betrachte, "eine erstaunliche Ähnlichkeit hatten mit

den größten Monarchen Europas". Und er fährt fort: "Deshalb ist das Gepräge der Münzen kein gleichgültiger Gegenstand für den Politiker.

Da die Leute das Geld so innig lieben und gewiß liebevoll betrachten, so bekommen die Kinder sehr oft die Züge des Landesfürsten, der darauf geprägt ist,

und der arme Fürst kommt in den Verdacht, der Vater seiner Untertanen zu sein."

Vierzehntes Kapitel

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können.

Ein solches Opfer schien ihm nötig zu ihrem allseitigen Glück.

Die Gleichgültigkeit, mit der hier von allen über den Tod des Kindes hinweggegangen wird, hat etwas Befremdliches. Auch Eduard,

anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall ... als eine Fügung an, wodurch jedes Hindernis an seinem Glück auf einmal beseitigt

wäre.

Selbst Charlotte scheint mehr die Frage zu beschäftigen, wie Ottilie mit dem von ihr verschuldeten Unglück fertig werden wird, als dass sie nach den Folgen für

sich selbst fragt. Und Ottilie? Ihr ganzes Schuldbewusstsein richtet sich auf ihre Antastung von Charlottes Ehe.

~~~~~~~~~~~~

»Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin.«

Dass sie auf das Kind vielleicht besser hätte Acht geben müssen, überhaupt viel zu wenig Interesse an ihm hatte, kommt ihr nicht in den Sinn. Der Tod des Kindes

ist Schicksal, ein Wink Gottes an sie, ihre ehebrecherischen Hoffnungen auf Eduard aufzugeben.

Man muss dazu aber bedenken, dass in jener Zeit der Tod eines Kleinkindes wegen der Häufigkeit, in der er vorkam, nicht so schwer wog. In nahezu allen Familien mit Kindern,

so stellt man bei näherem Hinsehen fest, gab es früh verstorbene Geschwisterkinder, und nicht einmal die nächsten Angehörigen wurden davon immer unterrichtet.

Goethes Christiane bekam fünf Kinder, doch nur das erste, der Sohn August, überlebte. Starb ein Kind, konnte ein neues kommen, auch hinsichtlich Ottilies richten sich

die Gedanken sofort darauf, dass sie Eduard bald "

den vollkommendsten Ersatz" für das ertrunkene Kind würde

leisten können.

Ist schon für den Erzähler dieser Todesfall von nur mittelbarem Interesse, so erst recht für die damaligen Leser. Die meisten verstehen in als einen "unglücklichen

Zufall" und nehmen nur Anstoß an dem Lakonismus, mit dem Goethe die Angelegenheit behandelt. Böttiger schreibt im Januar 1810 in der Zeitung für die elegante Welt, er

habe einige Mütter "mit ungewöhnlichem Affekt darüber sich auslassen hören". Wie man sich das zu denken hat, lässt sich dem Oesterreichischen Beobachter

vom März 1810 entnehmen. Man wisse nicht, heißt es dort, ob das Kind "ersäuft worden, weil es geboren, oder ob es zur Welt gekommen, damit die mütterlich liebende Ottilie

es ins Wasser werfen könne, bey welcher unglücklichen Begebenheit die Gleichgültigkeit des Vaters eine widerliche Wirkung thut". Überhaupt fällt auf Eduard wegen

seiner "Unempfindlichkeit, ja vielleicht sogar gewissermaßen Freude" über den Tod seines Sohnes - so die Formulierung im Morgenblatt für gebildete Stände vom März 1810 - hier ein besonders schlechtes Licht. Gegen die Wahrheit der Figur spricht das aber nicht.

Fünfzehntes Kapitel

»Du wirst aber, liebes Kind«, versetzte Charlotte, »dem Anblick der Menschen dich nirgends entziehen können. Klöster haben wir nicht, in denen sonst

eine Freistatt für solche Gefühle zu finden war.«

Die Aufhebung der Klöster als eigenständige Einrichtungen durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 beendete tatsächlich eine über Jahrhunderte hinweg bestehende

Möglichkeit für nicht ganz mittellose Frauen, sich aus allen weltlichen Bedrängnissen zurückzuziehen.

~~~~~~~~~~~~

»... Und sehen wir nicht in der Geschichte, dass Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Wüsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hofften, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerufen in die Welt, um die Verirrten auf den rechten Weg zu führen ...«

Ottilie spielt an auf die in der Bibel im Ersten Buch der Könige, Kapitel 17 bis 19, erzählte Geschichte des Propheten Elia. Als wahrer Gottesdiener muss er gegen 450 Baalspriester den

rechten Glauben verteidigen, kann mit Gottes Hilfe das Volk Israel für einen Moment auch überzeugen und lässt die falschen Propheten umbringen. Doch die Stimmung kehrt sich gegen ihn, er flieht in die Wüste und verzweifelt an seiner Mission. Da erreicht ihn der Ruf Gottes, ihm weiterhin zu dienen, und er kehrt verständiger und milder als Prophet zurück.

Sechzehntes Kapitel

Sie räumte schnell in ihrer Putzstube, die freilich auch zugleich Garderobe und Vorratskammer war, möglichst zusammen ...

Putzstube: Umkleide- und Frisierzimmer für die Besucherinnen bei Gesellschaften in einer Gaststätte oder öffentlichen Festräumen. Für diese Art von Toilette

die "Toilette" zu benutzen, kam erst ein Jahrhundert später infrage.

~~~~~~~~~~~~

... und augenblicks fiel ihm ein, dass er die Uhr mit dem Petschaft noch auf dem Tisch gelassen.

Uhr mit Petschaft: Es war üblich, an der Uhrkette weitere kleine Gebrauchsgegenstände anzuhängen, darunter auch zum Siegeln ein Petschaft. Eduard hat offenbar zu

dessen Gebrauch die ganze Uhrkette von seiner Weste abgehakt.

|

|

Petschaft zum Anketten aus der Zeit des Biedermeier

|

Achtzehntes Kapitel

Schuhe, Strümpfe, Strumpfbänder mit Devisen, Handschuhe und so manches andere war noch übrig.

Strumpfbänder mit Devisen: gestaltete Bänder mit Ornamenten wie Herzen, Sterne, Blumen usw., so dass diese wie Leitsprüche - 'Devisen' - zu lesen waren. In allen

Fällen sollten die um den Oberschenkel gelegten Bänder über ihren praktischen Zweck hinaus, den Strumpf festzuhalten, einen erotischen Reiz ausüben.

~~~~~~~~~~~~

»... die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in dem ›Was ist das?‹ nachschleppt.«

Der Kleine Katechismus Dr. Martin Luthers gehörte zu jeder christlichen Erziehung. Die Zehn Gebote werden dort jeweils durch eine Erklärung - "Was ist das?" - mit einem weiteren Satz ergänzt. Zum fünften Gebot musste gelernt werden: "Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserm Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten."

~~~~~~~~~~~~

Charlotte stürzte herbei; ein Verdacht des Selbstmordes regte sich in ihr ...

Die Frage, ob Selbstmord oder nicht, war nicht nur aus mitmenschlichen, sondern vor allem aus religiösen Gründen von größter Bedeutung. Eduard hätte

auf keinen Fall in der Kirche beigesetzt werden können, wenn er sich das Leben genommen hätte. Dabei kam es nicht auf die Vorbereitung des eigenen Todes an, wie sie ja

bei Ottilie wie Eduard durch das Hungern eigentlich vorliegt. Entscheidend war, dass der Sterbende den Moment seines Todes nicht selbst bestimmte, sondern Gott ihm das Leben 'nahm'. Auch Ottilie stirbt ja gewissermaßen vor Schreck und in Reue wegen ihrer Versündigung an Eduards und Charlottes Ehe, nicht am Hunger, und ihre letzten Worte an

Eduard sind, dass er ihr versprechen muss "

zu leben".