| Die Lebenswelt /Erster Teil |

|

|

|

|

Allgemeines

Die Wahlverwandtschaften wurden schon früh als 'Zeitroman' wahrgenommen, als ein Roman also, in dem sich das Geschehen auf das Deutlichste in der damaligen Lebenswelt

abspielt. Das war neu und ungewöhnlich. Die meisten Romane führten in ferne Länder und ferne Zeiten oder blieben in dieser Hinsicht unbestimmt, sodass man Genaues

über die Lebensverhältnisse der Menschen nicht erfuhr. Lobend schrieb deshalb der Philosoph Karl Ferdinand Solger (1780-1819) in einem zunächst unveröffentlichten

Aufsatz 1810:

"So wie diese [Details] das ganze tägliche

wirkliche Leben der Personen immer in gleicher Schwebung erhalten und gleichsam als Folie dienen, so verhält

sich die Einflechtung von allem, was jetzt Mode ist, als Gartenkunst, Liebhaberei an der Kunst des Mittelalters, Darstellung von Gemälden durch lebende Personen und was sonst dahin

gehört, zu dem Leben der Leser und des gesammten Zeitalters. ... So sind wir ganz auf einheimischem und frischem Boden der Zeit. In diesem Roman ist, wie im alten Epos, alles, was die

Zeit Bedeutendes und Besonderes hat, enthalten, und nach einigen Jahrhunderten würde man sich hieraus ein vollkommenes Bild von unserm jetzigen täglichen Leben

entwerfen können."

Als Goethe Solgers Aufsatz 1827 kennen lernte, freute er sich und bedauerte nur, dass er nicht schon zur Zeit der Veröffentlichung des Romans erschienen war. Den

zeitgeschichtlichen Wert hatten aber auch andere wahrgenommen. "Uebrigens wollen wir unserm Herrgott und seinem Diener Göthe danken", schrieb Achim von Arnim 1809 an Bettina,

"daß wieder ein Theil untergehender Zeit für die Zukunft in treuer, ausführlicher Darstellung aufgespeichert ist".

Dass "die Zukunft" an diesem Darstellungsteil viel Interesse gehabt hätte, lässt sich allerdings nicht sagen. Weit öfter hielt man Ausschau nach verborgenen

weltanschaulichen, moralischen, sozialen Bedeutungen des Romans oder fragte in immer weiteren Zusammenhängen nach seiner künstlerischen Gemachtheit. Manche von

Goethes Anspielungen auf Zeitverhältnisse sind darüber schlicht unverständlich geworden und werden selbst in seriösen Kommentaren nicht mehr

zutreffend erklärt. Nachfolgend werden deshalb möglichst viele solcher Momente aufgenommen, auch wenn dem Kenner der historischen Verhältnisse das eine und andere unnötig erscheinen könnte.

Erstes Kapitel

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter ... bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwei Arme teilte.

Den einen, der über den Kirchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmutiges

Gebüsch sachte hinaufwand ...

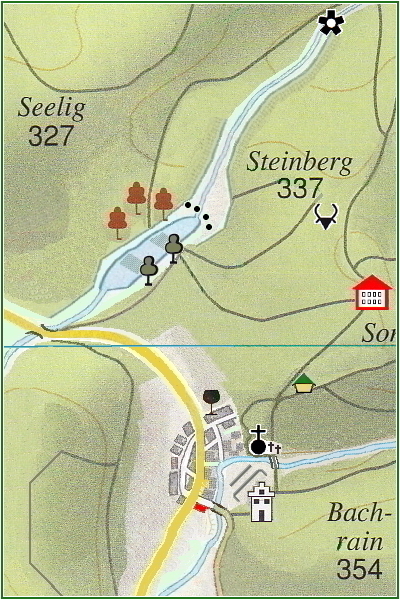

Die hier und in vielen weiteren Szenen sich darbietende Landschaft ist schon von Goethes Sekretär Friedrich Wilhelm Riemer in einer Karte erfasst worden.

Bei seinem wie bei mehreren weiteren Versuchen einer Kartierung ist das Ergebnis allerdings nicht befriedigend. Da alle diese Kartenentwürfe von

nur einem Wasserlauf ausgehen, ergeben sich teilweise absurde Landschaftsverhältnisse, Bäche, die im

Kreis fließen, ein See ohne Zu- oder Ablauf, unmöglich gedrängte Berge oder Täler, und trotzdem stimmen die Zeichnungen nicht mit allen

Angaben des Romans überein.

In der hier vorgelegten Karte werden deshalb der Wasserlauf durch das Dorf und der von der Mühle zu den Teichen voneinander getrennt. Ihre Vereinigung findet erst

unterhalb des Handlungsraumes statt. Das entspricht jedoch ganz dem Sachverhalt, dass auch in dem Roman der Bach mit den Teichen zum Landschaftseindruck der

Schlossumgebung nicht gehört. Beides befindet sich "woanders", ohne dass man über Lage und Richtung Genaueres erfährt. Die drei Teiche, zu einem kleinen

See verbunden, werden lediglich als Unglücksort gebraucht, müssen deshalb zu dem Haus auf der Höhe aber noch eine Blickverbindung haben. Da gleichzeitig

der Bach am Schloss, ja nicht einmal das Schloss selbst von dort aus noch zu sehen sind, ist es das Einfachste, von zwei verschiedene Tälern auszugehen.

Möglich ist so eine Landschaftsgestalt durchaus, meistens in der Form, dass sich die beiden Gewässer in Fließrichtung miteinander verbinden. Goethe hat für so etwas

einen guten Sinn gehabt. "Mir gibt es sehr schnell einen Begriff von jeder Gegend", schreibt er gleich zu Anfang seiner

Italienischen Reise, "wenn ich bei dem kleinsten Wasser

forsche, wohin es läuft, zu welcher Flussregion es gehört. Man findet alsdann selbst in Gegenden, die man nicht übersehen kann, einen Zusammenhang der Berge und Täler

gedankenweise." - Die abgebildete Karte lehnt sich an die Landschaft bei Drackendorf an (siehe

GOETHE, ERSTES KAPITEL ), muss allerdings die Gewässer zusätzlich einfügen.

|

|

Der Schauplatz der Wahlverwandtschaften

|

~~~~~~~~~~~~

»Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schmerzlich muss es einem Manne von seinen Kenntnissen,

seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Tätigkeit zu sehen ...«

Der Lagewechsel, der mit dieser Bemerkung angedeutet ist, kann nur der Zusammenbruch Preußens nach dem Sieg Napoleons bei Jena und Auerstädt im Oktober 1806 sein. Das ganz öffentliche Leben nicht nur in Preußen, sondern auch in den deutschen Nachbarländern geriet in Unordnung. Ämter arbeiteten nicht mehr, Gehälter wurden nicht mehr bezahlt, Anstellungen und Aufträge auch von Privatleuten fielen weg. Der Hauptmann, der seine militärische Laufbahn anscheinend schon länger beendet hat und sich als Planer, Aufseher, Verwalter betätigt, ist deshalb arbeitslos.

~~~~~~~~~~~~

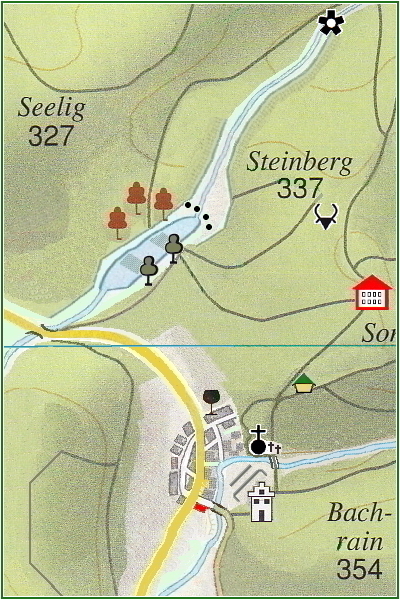

Auf dem rechten Flügel des Schlosses kann er wohnen, und alles andere findet sich ...

Den zum Dorf hin ausgerichteten zweiflügeligen Schlossbau des "reichen Barons" (denn es gab auch reichsunmittelbare Freiherren, Barone genannt, die nichts besaßen) kann man sich so vorstellen:

|

|

Schloss Rammenau in Sachsen

|

Später wird mitgeteilt, dass Eduard das Schloss von seinem Vater übernommen hat, dem anscheinend auch noch ein Stadthaus gehörte (siehe

VIERZEHNTES KAPITEL ). Auch er selbst verfügt noch über weiteren Besitz in der Gegend, auf den er sich bei einem Konflikt zurückziehen kann: ein kleines Anwesen auf dem Land (siehe

ACHTZEHNTES KAPITEL ) und ein Haus in einer kleinen Stadt (siehe

ZWEITER TEIL, DREIZEHNTES KAPITEL ).

~~~~~~~~~~~~

»... und nicht sie allein, auch Ottilien, meine liebe Nichte, tat ich dorthin ...«

Nichte: verwandt ist Charlotte mit Ottilie nicht, diese ist nur die Tochter ihrer verstorbenen "

wertesten Freundin". Es liegt aber nahe, dass sie die Taufpatin des Mädchens ist, also ihre Patentante, denn sie wird von Ottilie auch "Tante" genannt (siehe

SIEBZEHNTES KAPITEL ).