| Literatur |

|

|

|

|

Die Wahlverwandtschaften:

Eine Dokumentation der Wirkung von Goethes Roman 1808-1832. Hrsg. von Heinz Haertl. Berlin 1983

17 Abbildungen

17 Abbildungen

Eine Dokumentation der Wirkung von Goethes Roman 1808-1832. Hrsg. von Heinz Haertl. Berlin 1983

17 Abbildungen

17 Abbildungen

Werke Goethes:

Illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgegeben von Heinrich Düntzer. 5 Bde. Stuttgart und Leipzig 1882-1886. Bd. IV mit Illustrationen zu den Wahlverwandtschaften von Philipp Grotjohann.

50 Abbildungen

50 Abbildungen

Illustrirt von ersten deutschen Künstlern. Herausgegeben von Heinrich Düntzer. 5 Bde. Stuttgart und Leipzig 1882-1886. Bd. IV mit Illustrationen zu den Wahlverwandtschaften von Philipp Grotjohann.

50 Abbildungen

50 Abbildungen

Die Wahlverwandtschaften:

Mit Holzstichen von Hans Alexander Müller. München 1920.

9 Abbildungen

9 Abbildungen

Mit Holzstichen von Hans Alexander Müller. München 1920.

9 Abbildungen

9 Abbildungen

Die Wahlverwandtschaften:

Mit Originalradierungen von Hans Meid. München 1925.

6 Abbildungen

6 Abbildungen

Mit Originalradierungen von Hans Meid. München 1925.

6 Abbildungen

6 Abbildungen

Die Wahlverwandtschaften:

Illustriert von von Hans Wildermann. Basel 1948.

14 Abbildungen

14 Abbildungen

Illustriert von von Hans Wildermann. Basel 1948.

14 Abbildungen

14 Abbildungen

Die Wahlverwandtschaften:

Mit Illustrationen von Gerhard Ulrich. Gütersloh 1948.

7 Abbildungen

7 Abbildungen

Mit Illustrationen von Gerhard Ulrich. Gütersloh 1948.

7 Abbildungen

7 Abbildungen

Hamburger Ausgabe. Goethes Werke. Hrsg. von Erich Trunz. Bd. 6 (Romane und Novellen I). Hamburg (Wegner Verlag) 1951 u.ö.

Aufbau Verlag. Goethe: Poetische Werke. Romane und Erzählungen IV. Berlin (Aufbau Verlag) 1972.

Münchner Ausgabe. Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Bd. 9: Epoche der Wahlverwandtschaften. München (Hanser Verlag) 1987.

Adler, Jeremy:

"Eine fast magische Anziehungskraft". Goethes Wahlverwandtschaften und die Chemie seiner Zeit. München 1987.

Arnim, Achim von:

Achim und Bettina in ihren Briefen. Hrsg. von W. Vordtriede. Frankfurt a.M. 1961 (zitiert: Brief vom 18. August 1817).

Arnim, Bettina von:

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1834). Berlin 1986 (zitiert: Brief vom 9. November 1810).

Barnes, H.G.:

Ambiguität in den Wahlverwandtschaften. In: Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von E. Rösch. Darmstadt 1975. S.307-324.

Beland, Hermann:

Zum Problem gesellschaftlicher Vorurteile und individueller Denkstörungen in Goethes Wahlverwandtschaften. In: Goethes Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von H. Hühn. Berlin / New York 2010. S.237-260.

Benjamin, Walter:

Die Wahlverwandtschaften. Essay. Zuerst in: Neue deutsche Beiträge. Hrsg. von H. von Hofmannsthal. 2. Folge, Hefte 1 und 2 (1924/25).

W.B. Gesammelte Schriften. Hrsg. von R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser. Frankfurt a.M. 1985. Bd. I.3. S. 123-202.

Brinkmann, Hennig:

Zur Sprache der Wahlverwandtschaften (1954).

In: Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von E. Rösch. Darmstadt 1975. S. 236-262.

Buschendorf, Bernhard:

Goethes mythische Denkform. Zur Ikonographie der Wahlverwandtschaften.

Frankfurt a.M. 1986.

Faber, Richard:

Parkleben. Zur sozialen Idyllik Goethes. In: Goethes Wahlverwandtschaften. Kritische Modelle und Diskursanalysen zum Mythos Literatur. Hrsg. von Norbert W. Bolz.

Hildesheim 1981. S. 91-168.

Feuerlicht, Ignace:

Der "Erzähler" und das "Tagebuch" in Goethes Wahlverwandtschaften. In: Goethe-Jahrbuch 103 (1986), S. 316-345.

Geerdts, Hans Jürgen:

Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Eine Analyse seiner künstlerischen Struktur, seiner historischen Bezogenheiten und seines

Ideengehaltes. Weimar 1958.

Geißler-Latussek, Stafanie:

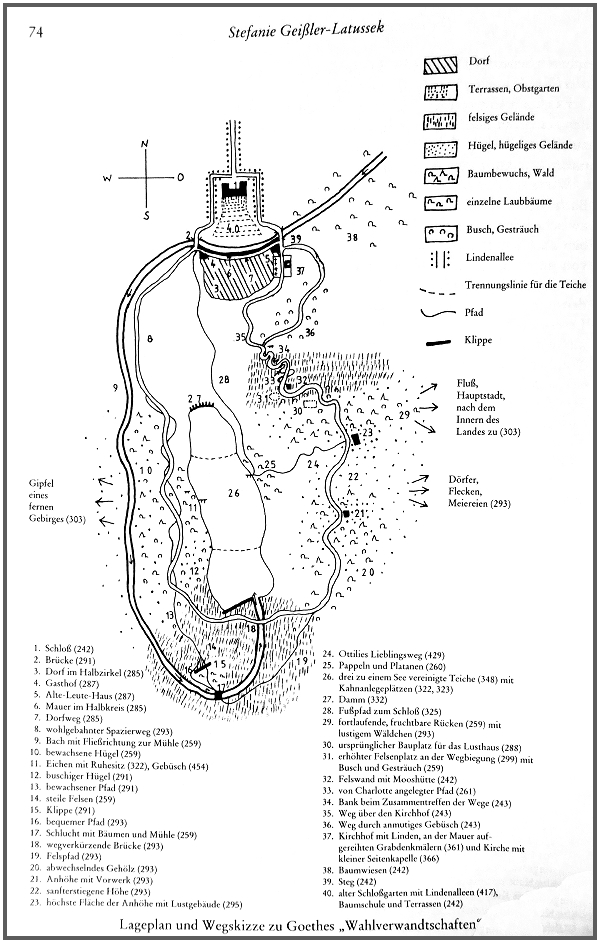

Die Wahlverwandtschaften. Erneuter Versuch einer Kartographie. In: Goethe-Jahrbuch 109 (1992), S. 69-76.

|

Der Kartenentwurf Abgesehen davon, dass der See hier in einer Grube liegt, die keinen Abfluss hat, stimmen auch viele Einzelzüge nicht. Unverständlich ist, warum man den See erst sieht, wenn man das Haus auf der Höhe erreicht. Man müsste ihn auch bereits auf dem Weg zur Mooshütte, ja sogar vom Schloss aus sehen können. Zudem hätte Ottilie auf ihrem "Lieblingsweg" den größen Höhenunterschied zu bewältigen. Schon das Schloss muss deutlich höher liegen als der See, da der Bach dorthin noch durch eine Schlucht führt, wo er ein Mühlrad dreht, bevor er in den See abfällt. Vom Schloss aus geht es aber steil aufwärts zur Mooshütte und nochmals weiter zum Haus auf der Höhe. Wie kann man dann auf einem kurzen Weg vom See bis dort hinauf kommen? |

Gerndt, Siegmar: Idealisierte Natur.

Die literarische Kontroverse um den Landschaftsgarten des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Deutschland. Stuttgart 1981. S. 146.

|

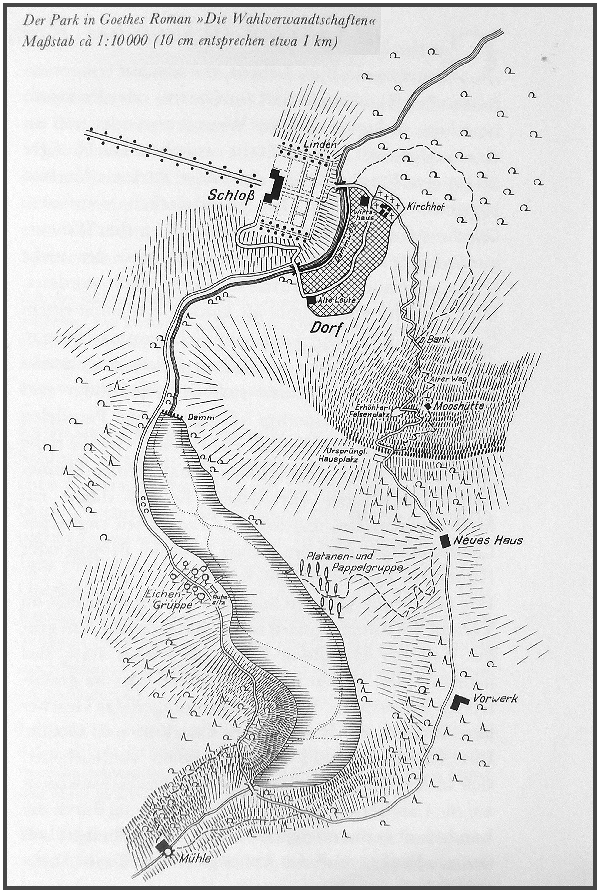

Der Kartenentwurf Insgesamt ist die Karte zwar plausibler als die von Geißler-Latussek, muss aber ebenfalls in Frage gestellt werden. Der See erstreckt sich über einen Kilometer, zu groß für drei Teiche, und es ist auch der Weg dorthin nicht mit der Beschreibung im Siebenten Kapitel vereinbar. Man könnte nicht über den rechten Flügel des Schlosses zum Wirtshaus gehen und dann über eine Brücke in Richtung der Teiche. Außerdem gibt es die hier vorhandene Brücke am oberen Ende der Teiche nicht, sie ist nur geplant. Wie kommt Ottilie von dem Haus auf der Höhe ohne Bootsüberfahrt zu den Platz bei den Eichen? |

Härtl, Heinz (Hrsg.):

Die Wahlverwandtschaften. Eine Dokumentation der Wirkung von Goethes Roman 1808-1832

Berlin 1983.

Düntzer, Heinrich:

Minna Herzlieb und Goethes Wahlverwandtschaften.

In: H.D. Abhandlungen zu Goethes Leben und Werken. Leipzig 1885, Bd.1, S. 212-305.

Kade-Luthra, Veena:

Sehnsucht nach Indien. Literarische Annäherungen von Goethe bis Günter Grass.

München 32006.

Kittler, Wolf:

Goethes Wahlverwandtschaften. "Sociale Verhältnisse symbolisch dargestellt". In: Goethes Wahlverwandtschaften. Kritische Modelle und Diskursanalysen zum Mythos Literatur. Hrsg. von Norbert W. Bolz.

Hildesheim 1981. S. 230-259..

Lindner, Burkhardt:

Goethes Wahlverwandtschaften und die Kritik der mythischen Verfassung der bürgerlichen Gesellschaft. In: Goethes Wahlverwandtschaften. Kritische Modelle und Diskursanalysen zum Mythos Literatur. Hrsg. von Norbert W. Bolz.

Hildesheim 1981. S. 23-44.

Mandelartz, Michael:

Bauen, Erhalten, Zerstören, Versiegeln. Architektur als Kunst in Goethes Wahlverwandtschaften.

Zeitschrift für Deutsche Philologie 118 (1999). S.500-517.

|

Der Kartenentwurf Der Schlossbereich erscheint hier im Verhältnis zur Umgebung zu ausgedehnt. Ihn bis zum Bach zu durchqueren ist weiter als der Weg zu den Teichen. Außerdem sollte man auch hier vom Schloss aus und beim Aufstieg zu Mooshütte die Teichlandschaft sehen können, würde sie also nicht erst von oben nach der "anderen Seite" hin wahrnehmen. Einige der Wege- und Ortspunkte fehlen ganz. |

Niedermeier, Michael:

Das Ende der Idylle. Symbolik, Zeitbezug, "Gartenrevolution" in Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften.

Berlin, Bern, Frankfurt a.M. u.a. 1992.

Schlaffer, Heinz:

Namen und Buchstaben in Goethes Wahlverwandtschaften.

Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft 7 (1972), S. 84-102.

Seibt, Gustav und Oliver R. Scholz:

Zur Funktion des Mythos in Die Wahlverwandtschaften.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 59 (1985). S. 609-630.

Spielhagen, Friedrich:

Die Wahlverwandtschaften und Effi Briest.

Das Magazin für Litteratur 65 (1896), Nr. 13.

Stöcklein, Paul:

Stil und Geist der Wahlverwandtschaften (1951).

In: Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von E. Rösch. Darmstadt 1975. S. 215-235.

Suhrkamp, Peter:

Goethes Wahlverwandtschaften (1951).

In: Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von E. Rösch. Darmstadt 1975. S. 192-214.

Tausch, Harald:

Das unsichtbare Labyrinth. Zur Parkgestaltung und Architektur in Goethes Wahlverwandtschaften.

In: Goethes Die Wahlverwandtschaften. Hrsg. von H. Hühn. Berlin / New York 2010. S.89-136.

|

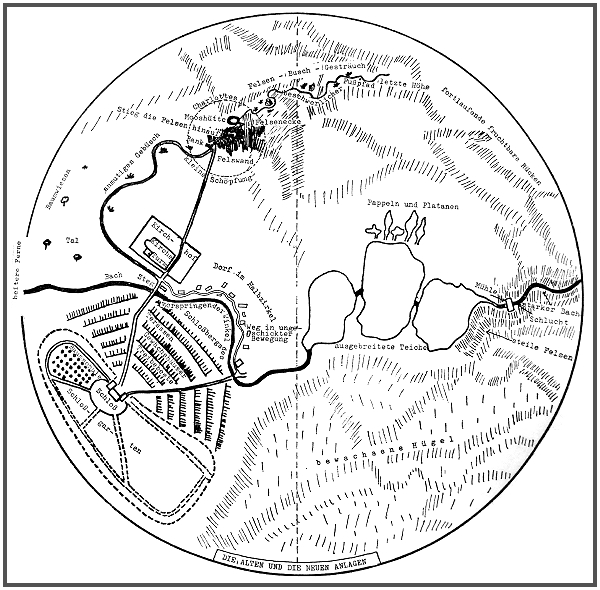

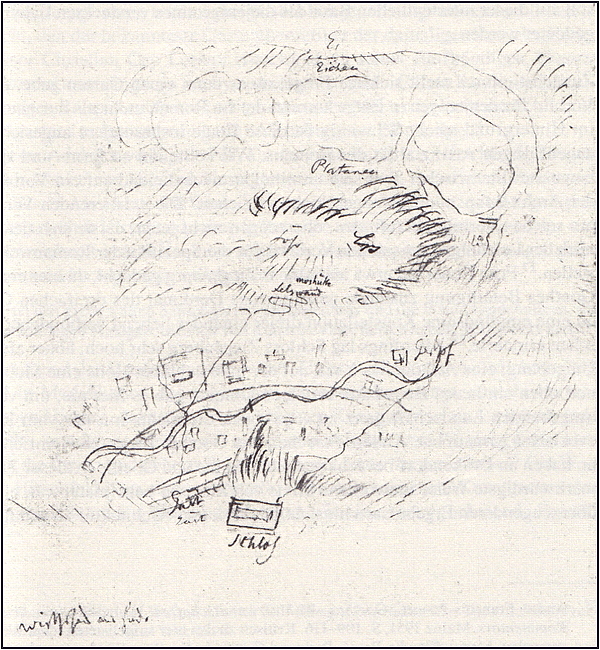

Der Kartenentwurf von Friedrich Wilhelm Riemer Die Karte ist richtiger als die späteren Entwürfe, auch wenn hier ebenfalls der Bach in einem Kreis um den Berg mit dem Sommerhaus herumfließen muss. Benannt sind die Stellen für Schloss, Garten, rechts den Gasthof (dazu unten zusätzlich der Hinweis "Wirthshaus ans Ende"), Felswand, Mooshütte, Platanen und Eichen. Das Sommerhaus ist anscheinend mit dem Wort "Lösung" bezeichnet, weil man sich über seinen Standort zunächst ja nicht einig ist. Kirche und Kirchhof sind als ein von zwei Wegen eingefasstes Quadrat zu erkennen. Der Bachlauf von den Teichen weiter zur Mühle fehlt, er würde sich mit dem Platz des Sommerhauses auch nicht mehr textgerecht verbinden lassen. Man sieht daran, dass schon Riemer, dem der Roman diktiert wurde, wegen der Annahme von nur einem Wasserlauf kein überzeugendes Landschaftsbild gewinnen konnte. |

Trunz, Erich:

Die Kupferstiche zu den "Lebenden Bildern" in den Wahlverwandtschaften. In: E. T. Weimarer Goethe-Studien.

Weimar 1980. S. 203-217.

Weber, Walter:

Zum Hauptmann in Goethes Wahlverwandtschaften. In: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Neue Folge 21 (1959), S.290-292.

Wiethölter, Waltraut:

Legenden. Zur Mythologie in Goethes Wahlverwandtschaften.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 56 (1982). S. 1-64.

Wiethölter, Waltraut:

Analyse und / oder Lektüre. Zum Beitrag von Gustav Seibt und Oliver R. Scholz.

Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 59 (1985). S. S. 631-634.