Sie litt schwer darunter und wollte sich befreien. Aber wiewohl

sie starker Empfindungen fähig war, so war sie doch keine

starke Natur; ihr fehlte die Nachhaltigkeit, und alle guten Anwandlungen

gingen wieder vorüber. So trieb sie denn weiter, heute, weil

sie's nicht ändern konnte, morgen, weil sie's nicht ändern

wollte. Das Verbotene, das Geheimnisvolle hatte seine Macht über

sie.

Was mit diesen wenigen Sätzen angedeutet ist, heißt nichts anderes, als dass

Effi sich nach der Schlittenfahrt mit Crampas verabredet hat und sich nun

regelmäßig heimlich mit ihm trifft - in einem Haus in den Dünen, wie sehr viel

später (

Kap.27, Abs.15)

erschließbar wird. Das Versteckte dieser Andeutungen

ließ bei Erscheinen des Romans viele rätseln, ob überhaupt etwas und wieviel in dem

Verhältnis mit Crampas geschehen sei. Joseph Victor Widmann in seiner Rezension

im Berner BUND vom 17. November 1895 schreibt:

Dagegen kommt die Mitteilung, daß Effie wirklich den

Verführungskünsten des Majors unterlegen ist, dem Leser

doch etwas unerwartet; die Schlittenfahrt genügt nicht ganz,

ihren Fall glaubhaft zu machen. Es sind so viele gesunde

Züge in dieser von allen Lesern und Leserinnen geliebten

Effie, daß wir bei der ersten Andeutung des Dichters, der

Schritt vom Wege sei gethan worden, ganz bestürzt sind. Ich

kann mir freilich vorstellen, daß es dem auf seinem schönen,

freien Astronomenturm des Alters wohnenden Dichter nicht

mehr ums Herz war, den Blick, der nach strahlenden Sternen

ewiger Güte und Weisheit ausschaut, lange in die

Niederung der Leidenschaften zu senken, in jene Gegend, wo

Malarianebel den Sumpf andeuten. Doch scheint mir,

Effies Fall komme zu plötzlich, stehe zu unerwartet als

vollendete Thatsache da.

In einer Rezension in "Westermanns Illustrierten Deutschen Monatsheften"

(40. Jahrgang, Bd. 80, September 1896) wird sogar angenommen, dass Effi nur

"durch eine Flirtation, die vor der Ehe gar nicht gefährlich sein würde,

ein Duell veranlaßt" habe, wird also der wahre Sachverhalt überhaupt nicht

erkannt. Friedrich Spielhagen wiederum in seinem Aufsatz "Die Wahlverwandtschaften

und Effi Biest" breitet die Andeutungen detailliert vor sich aus, um sich der

Richtigkeit seiner Vermutung zu versichern:

Vielleicht, daß mancher Leser wünscht, der Dichter wäre in

der Darstellung der Liebesaffaire ausführlicher, weniger

diskret gewesen; und sich beklagt, er wisse jetzt nicht, wie

weit sich denn eigentlich die Unglückliche verschuldet. ... Und wer

sich aus ihrem nachträglichen Seelenzustand, ihrer Angst vor Entdeckung, ihrem

Ekel bei Erinnerung des Geschehen die Höhe ihrer Schuld noch immer nicht

herausrechnen kann, dem wird sie klar werden bei dem Benehmen des Gatten

nach der Entdeckung. Um einer bloßen Flirtation willen - besonders, wenn

sie sechs Jahre zurückliegt und die Betreffende seitdem auch nicht den

kleinsten Schritt vom Wege gewichen ist - fühlt auch ein so korrekter Mann,

wie Innstetten, sich nicht so beleidigt, daß er den ehemaligen Rivalen fordern

und totschießen muß.

Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur

sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn

schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang

dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,

der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:

Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur

sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn

schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang

dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,

der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:

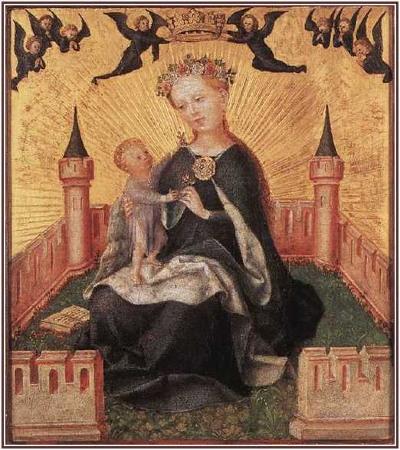

Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen

Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978

erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster

wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche

einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern

oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.

Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen

Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978

erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster

wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche

einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern

oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.

Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman

eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben

entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für

den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.

Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung

der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.

Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige

sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.

Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des

Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder

entspreche.

Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman

eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben

entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für

den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.

Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung

der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.

Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige

sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.

Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des

Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder

entspreche.

Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata

Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst

bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,

das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit

lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser

Analogien kann man eigentlich nur lachen.

Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata

Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst

bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,

das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit

lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser

Analogien kann man eigentlich nur lachen.

Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster

im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen

werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich

eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht

haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird

von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,

dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt

hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens

einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches

Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und

noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke

an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.

Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster

im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen

werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich

eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht

haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird

von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,

dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt

hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens

einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches

Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und

noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke

an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.