{VORREDE}

Am 4. Mai 1771.

Die Anbindung des "Werther" an Goethes Wetzlarer Aufenthalt war schon zu

dessen Lebzeiten so selbstverständlich, dass man den Erkenntnisweg, der

zu dieser Anbindung führte, bald gar nicht mehr wahrnahm. Da das Werk

von 1774 bis 1787 anonym erschien, d.h. weder ein Herausgeber sich

nannte noch von einem Werther etwas bekannt war, hätte man dem

Verfasser eigentlich gar nicht so leicht auf die Spur kommen sollen. Tatsächlich

jedoch war der Name Goethes schon nach wenigen Wochen in aller Munde.

Der Grund: der Selbstmord Werthers erinnerte auf das deutlichste an den

damals zwei Jahre zurückliegenden Selbstmord Karl Wilhelm Jerusalems,

und so fand man über dessen Wetzlarer Umfeld schnell heraus, dass nur

der Verfasser des "Götz von Berlichingen" als Autor infrage kam. Im

übrigen verbarg Goethe seine Autorschaft auch nicht. Schon 1775

deckte dann eine "Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers", von einem Wetzlarer

verfasst, das tatsächliche Geschehen mit den Anteilen Goethes,

der Kestners und Jerusalems (hier allerdings 'Werther' genannt)

weitgehend auf und zog bald auch den ersten 'Werther-Tourismus' nach Wetzlar

nach sich.

|

|

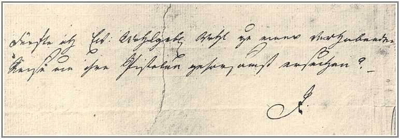

Deckblatt der ersten Broschüre, die die biographischen

Hintergründe des "Werther" - schon weitgehend richtig -

beleuchtet. (Städtische Sammlungen Wetzlar)

|

Goethes eigene Ausführungen in "Dichtung und Wahrheit" (1813) vervollständigten

das Bild, und die Goethe-Philologie des 19. Jahrhunderts hat auch noch die geringsten Spuren

seiner Wetzlarer Erlebnisse in dem Roman nachgewiesen.

~~~~~~~~~~~~

Goethe kam Mitte Mai 1772 nach Wetzlar (zur Vorverlegung der Werther-Handlung

auf das Jahr 1771 siehe unter

GESTALTUNG).

Nach seinem Studium in Leipzig und Straßburg hatte er bei seinem Vater in

Frankfurt am Main eine Art praktischer Rechtsausbildung begonnen und sollte als

Praktikant am Reichskammergericht in Wetzlar weitere Erfahrungen sammeln. Dass

das wirklich der Fall war, ist allerdings zweifelhaft. Dieses Gericht, hauptsächlich

mit Erb- und Gebietsstreitigkeiten unter den deutschen Territorien befasst, wurde

damals gerade inspiziert und neu geordnet und ging bereits vier Wochen nach Goethes

Ankunft in die Ferien. Für den Roman spielt es auch nur insofern eine Rolle,

als bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die

Werther in der 'Stadt' und später in den Diensten des Grafen C*** vorfindet,

den Wetzlarer Verhältnissen nachgebildet sind. Wetzlar selbst ist

in dem Roman eigentlich nicht zu identifizieren, ja nicht einmal ein Land

oder eine Landschaft sind zu erkennen. Da Goethe bei seinen Schilderungen

aber natürlich Wetzlar vor Augen gehabt hat, ist es richtig, sich die

Werther-Handlung vor diesem Hintergrund vorzustellen.

|

|

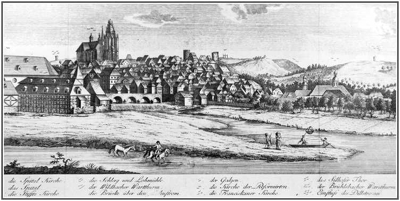

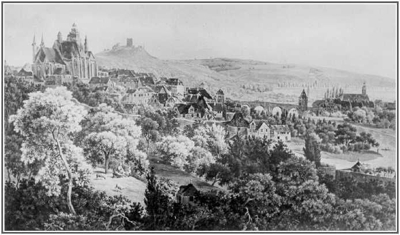

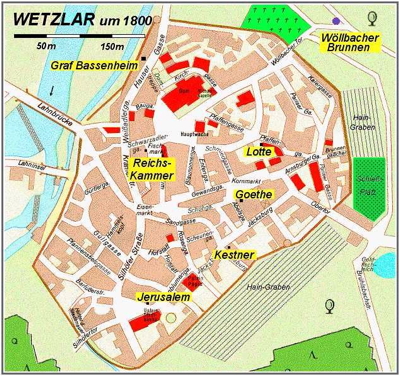

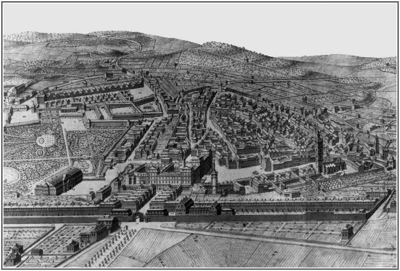

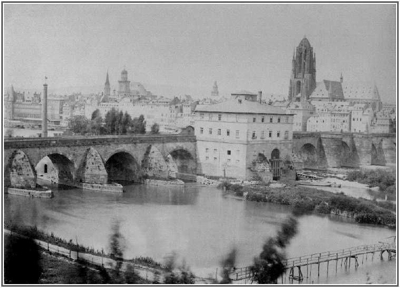

"Die Stadt ist selbst unangenehm..." - Wetzlar aus westlicher

Richtung, vorn die Einmündung der Dill in die Lahn. Stich von 1802.

(Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Der Blick auf Wetzlar heute. Vom besseren Zustand der Häuser abgesehen,

dürfte der Eindruck zur Goethezeit ähnlich gewesen sein.

|

Die Erfahrung der Rivalität zweier Schwestern, die Werther als Grund für

seinen Weggang aus der Heimatstadt angibt, hatte Goethe ebenfalls gemacht,

nicht allerdings in Frankfurt, sondern in Straßburg. Hier hatte er 1770

privaten Tanzunterricht genommen und zwischen den beiden Töchtern seines

Tanzlehrers gestanden, von denen ihm die jüngere Emilie gefiel, während

sich die ältere Lucinde in ihn verliebte. Er musste deshalb den Unterricht

vorzeitig beenden. (Dichtung und Wahrheit, Ende des 9. Buches).

|

|

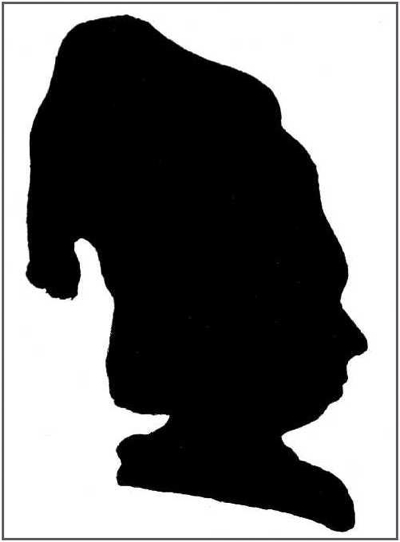

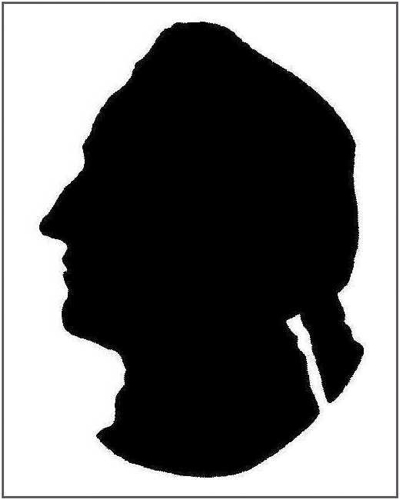

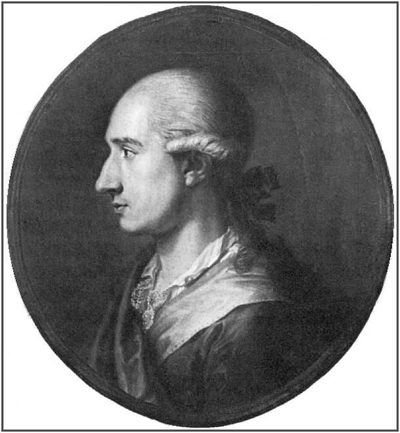

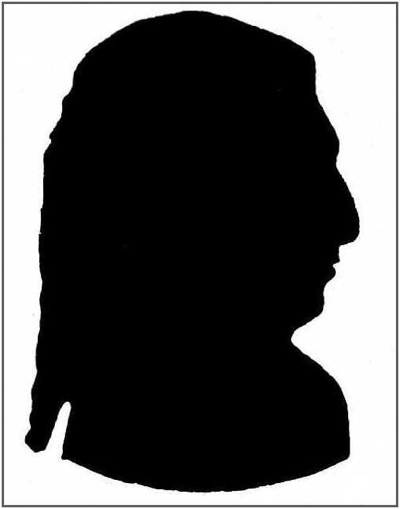

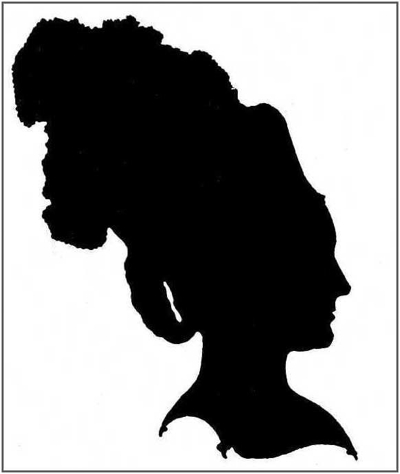

Silhouette Goethes, Ende 1772 an Kestner gesandt. (Aus der 'Werther'-Ausgabe

von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

|

|

Goethe 1773. Miniatur-Ölbild von J.D. Bager.

(Heinrich Gloël: Goethes Wetzlarer Zeit. Berlin 1911. Nachdruck Wetzlar 1999.)

|

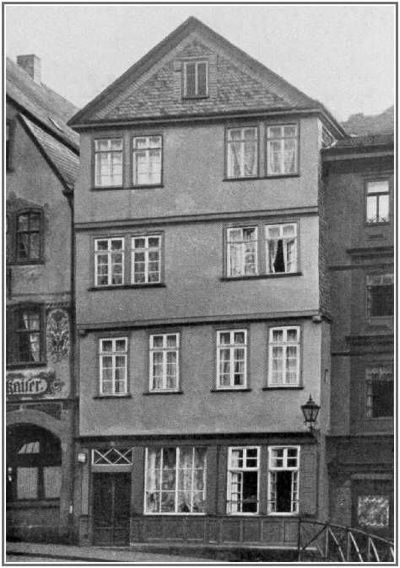

Wie Werther hatte auch Goethe eine Tante (Großtante), die Hofrätin

Lange, in Wetzlar und nahm mit ihr und ihren drei Kindern, die in

seinem Alter waren, bald nach seiner Ankunft Verbindung auf.

Wahrscheinlich vermittelten sie ihm auch die beiden Zimmer, die

er im Haus Kornmarkt 7, dem ihren gerade gegenüber, bezog.

|

|

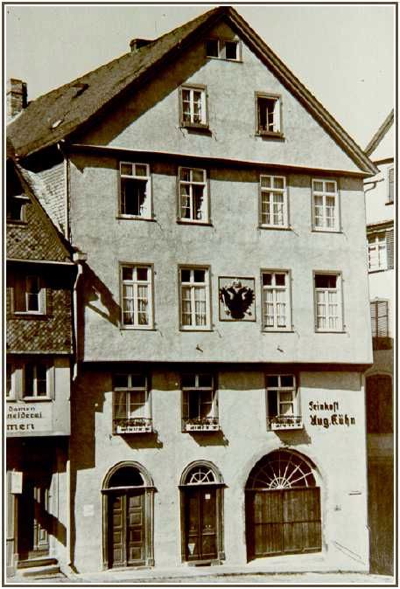

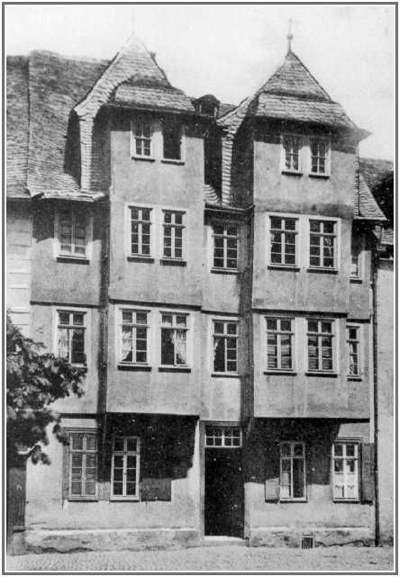

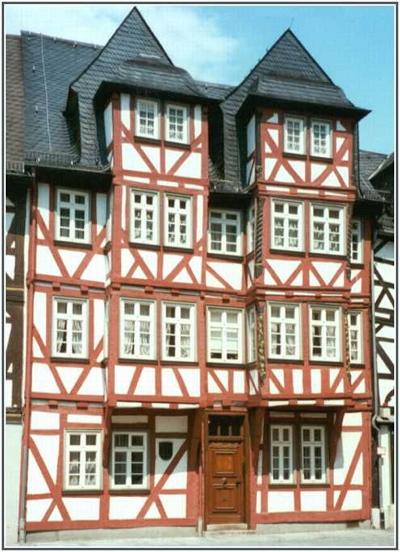

Das Haus Kornmarkt 7 in einer Aufnahme von 1910. Das oberste Stockwerk

ist erst im 19. Jahrhundert aufgesetzt worden. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

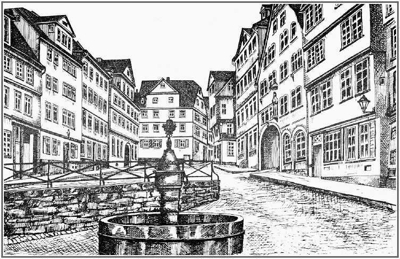

Der Kornmarkt - rechts das Haus, in dem Goethe, links das Haus,

in dem seine Großtante wohnte. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

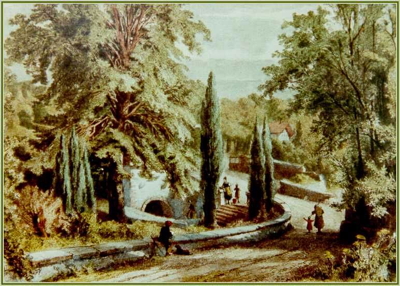

Einen Garten mietete oder pachtete Goethe in Wetzlar jedoch nicht.

Der Garten des verstorbenen Grafen von M., auf einem Hügel gelegen,

von dem aus man an der Stadt vorbei das Lahntal überblicken kann,

war für ihn der Garten der sogenannten Meckelsburg. Auf dem Lahnberg

gelegen, gehörte er vomals dem Kammergerichts-Beamten Meckel und

wurde nach dessen Tod ein Ausflugslokal. Nach einem Bericht von 1779

(schon damals reiste man auf den Spuren Werthers!) konnte man

dort "zu aller Zeit Kaffee, Wein pp. haben, und das Billard ist den

ganzen Winter geheizt."

|

|

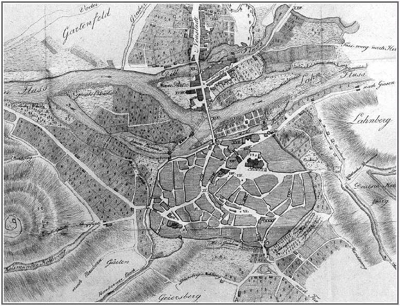

Blick von der Meckelsburg auf Wetzlar um 1800. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

Am 10. Mai.

Da Goethe in Wetzlar kaum Pflichten hatte, konnte er sich wie Werther

ganz seinen Neigungen überlassen. Er durchstreifte die Gegend, zeichnete,

nahm an der Mittagstafel eines Kreises junger Juristen im "Gasthaus zum

Kronprinzen" teil und korrespondierte und schrieb auch fleißig. Während

seiner Wetzlarer Monate sind mehr als ein Dutzend Rezensionen von ihm in den

"Frankfurter Gelehrten Anzeigen" erschienen.

|

|

Das "Gasthaus zum Kronprinzen" gegenüber dem Dom um 1930. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

Am 12. Mai.

Der Brunnen "gleich vor dem Orte" ist der Brunnen am Wöllbacher Tor

(nicht: 'Wildbacher' Brunnen, wie wegen einer Fehlbezeichnung in

der ältesten Karte von Wetzlar des öfteren zu lesen ist). Er war

von Goethes Wohnung am Kornmarkt keine fünf Minuten entfernt.

|

|

Der Brunnen am Wöllbacher Tor in Wetzlar.

Zeichnung von K. Stuhl. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Der heutige Platz des "Wöllbacher Brunnens" - es ist nur noch

ein Imitat der alten Brunnenanlage vorhanden.

|

Am 13. Mai.

Am 15. Mai.

Den 17. Mai.

Für die "ältere Freundin", um die Werther trauert, wird für Goethe

meist auf Susanne Katharina von Klettenberg (*1723) verwiesen,

an die er sich in "Dichtung und Wahrheit" (8. und 15. Buch) mit

warmen Worten erinnert. Sie war eine Freundin seiner Mutter und

übte zumal nach seiner desaströsen Rückkehr aus Leipzig (August 1768) einen

beruhigenden Einfluss auf ihn aus. Da sie jedoch erst Ende 1774,

also nach Erscheinen des 'Werther', starb und ihr Tod nicht

vorhersehbar war, ist die Annahme, sie könne hier gemeint sein,

problematisch. - Ebenso problematisch ist aber auch der Brückenschlag

zu der Darmstädter Hofdame Henriette von Roussillon, die Goethe

nach ihrem Tod im April 1773 in einem Brief an Kestner als

"teuer-geliebte Freundin" bezeichnet. Da er in "Dichtung und Wahrheit"

(12. Buch) erzählt, sie habe ihn heimlich geliebt, er aber sei ganz

unbefangen mit ihr umgegangen, wird sie kaum älter gewesen sein als

er (ihr Geburtsjahr ist nicht ermittelt) und scheidet

aus diesem Grunde als Parallelfall aus.

~~~~~~~~~~~~

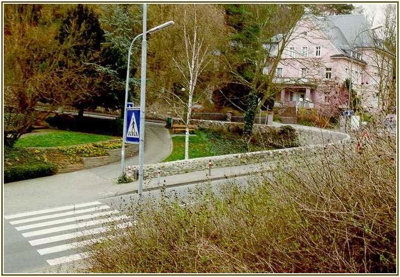

Der fürstliche Amtmann mit den neun Kindern hat sein Vorbild in

Henrich Adam Buff, Amtmann über den Landbesitz des Deutschen

Ordens zu Wetzlar und Vater von Charlotte Buff. Tatsächlich hatte

er sogar zwölf Kinder, und Lotte, auf die hier schon hingewiesen

wird, war nicht die älteste, sondern die zweitälteste Tochter.

Nachdem seine Frau vierzigjährig im Frühjahr 1771 verstorben war,

wohnte er mit den Kindern, das jüngste drei Jahre alt, er selbst 62,

zeitweilig im Nassauischen Forsthaus am Stoppelberg südlich von Wetzlar.

|

|

Der Amtmann Henrich Adam Buff (1710-1795), Verwalter der Besitzungen

des Deutschen Ordens in und bei Wetzlar, Lottes Vater. (Städtische Sammlungen Wetzlar)

|

|

|

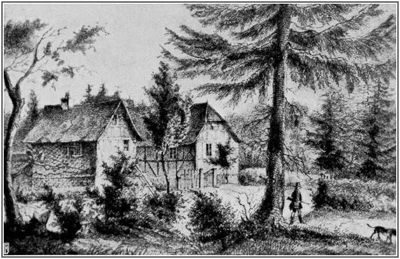

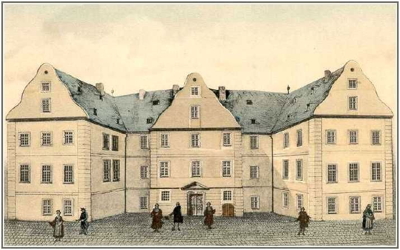

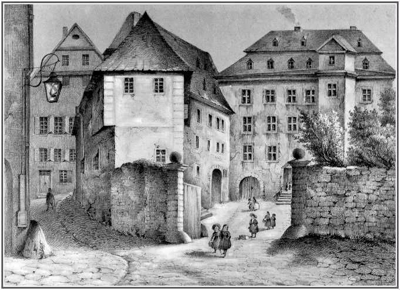

Das gräflich-nassauische Forsthaus am Stoppelberg. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Das vormalige Forsthaus am Stoppelberg heute.

|

Am 22. Mai.

Am 26. Mai.

Das eine Stunde vor der Stadt liegende Wahlheim war für Goethe das Dorf

Garbenheim (heute Stadtteil von Wetzlar). Nach einem Bericht von Johann

Christian Kestner, Lottes späterem Ehemann, hielt er sich gern auch mit

Freunden dort auf, und Kester ist ihm dort auch das erste Mal begegnet.

'Ich fand ihn', so schreibt er in einem Briefentwurf, "im Grase

unter einem Baume auf dem Rücken liegen, indem er sich mit einigen

Umstehenden unterhielt und ihm recht wohl war".

|

|

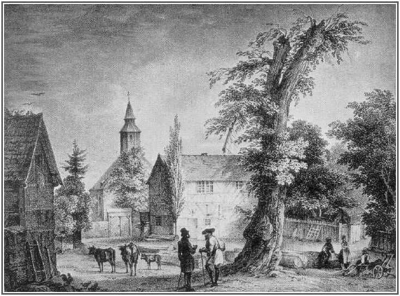

Das Dorf Garbenheim östlich von Wetzlar, im Roman 'Wahlheim' genannt,

mit einer 'Goethe-Linde'. Zeichnung von K. Stuhl um 1860. (Aus der 'Werther'-Ausgabe

von M. Hecker. Leipzig 1922.)

|

|

|

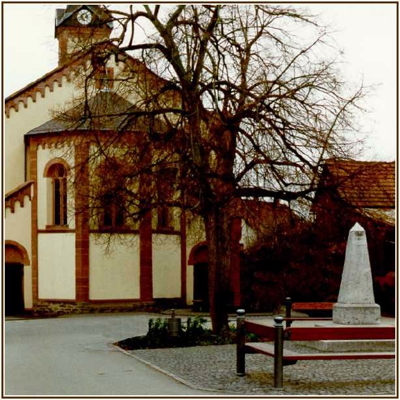

Der Platz an der Kirche in Garbenheim heute.- Die alte Kirche ist 1866 samt Dorf abgebrannt.

|

|

|

Der 1849 auf dem Kirchplatz von Garbenheim an der Stelle der Goethe-Linde aufgestellte Obelisk.

|

|

|

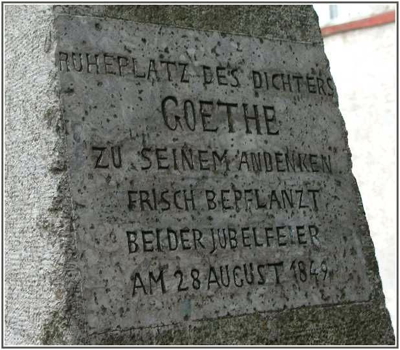

Die Inschrift auf dem Obelisk.

|

Am 27. Mai.

Auch die Frau mit den beiden Kindern, Tochter des Schulmeisters,

die Werther in Wahlheim trifft, hat es in Garbenheim gegeben.

Es war die 1744 geborene Justine Henriette Däumer, seit 1768

verheiratet mit dem Bierbrauer und Küfer Jakob Bamberger. Kestner

nennt sie in einer Tagebucheintragung vom September 1772

des Dr. Goethe Freundin, eine Frau, welche ziemlich gut aussieht, eine

freundlich unschuldige Miene hat und gut, jedoch ganz ohne Kunst

reden kann.

Ihren Kindern habe Goethe oft etwas mitgebracht.

Sie bekam im ganzen zwölf Kinder, soll später Hebamme gewesen

sein und starb 90jährig in Garbenheim. Den dort auftauchenden

Werther-Lesern hat sie sich gern als "die Frau in dem Buch"

vorgestellt.

Am 30. Mai.

Am 16. Junius.

Der 'Ball auf dem Lande' hat auch für Goethe die Bekanntschaft mit

der Amtmannstochter Charlotte Buff begründet, hat sich aber nicht

in allen Einzelheiten wie in dem Roman abgespielt. Veranstaltet

wurde das Fest mit 25 Teilnehmern am 9. Juni 1772 in dem 8 km südlich

von Wetzlar gelegenen Jagdhaus von Volpertshausen. Goethe war durch

die Familie seiner Großtante dazu eingeladen worden und fuhr mit

zweien ihrer Töchter dorthin, zu denen dann noch Charlotte Buff

und ihre zwei Jahre ältere Schwester Karoline hinzukamen. Diese

beiden wurden jedoch nicht unterwegs im Forsthaus am Stoppelberg,

sondern im Deutschen Haus in Wetzlar abgeholt - es ist unklar,

ob der Amtmann das Forsthaus während Goethes Aufenthalt überhaupt

benutzt hat. Da der Abstecher dorthin - es geht durch einen

'weiten ausgehauenen Wald' - treffend angedeutet wird, scheint

Goethe ein Bild davon aber vor Augen gehabt zu haben, vielleicht

wurde bei der Fahrt nach Volpertshausen bei dem Abzweig im Wald

auf das Haus hingewiesen.

Goethe traf Charlotte Buff beim Abholen im Ballkleid inmitten ihrer

Geschwister an, ganz so, wie Werther die Szene schildert. Der damals

19jährigen Lotte war nach dem ein Jahr zurückliegenden Tod der Mutter

die Betreuung der jüngeren Geschwister zugefallen, weil sie die

Beliebteste unter ihnen war. Ihre natürliche Liebenswürdigkeit

wurde aber auch von anderen bemerkt. Hatte man ihre Mutter in Wetzlar

ohnehin schon "die Frau mit den vielen schönen Kindern" (sieben Jungen,

fünf Mädchen) genannt, so galt Lotte als das anmutigste darunter.

Goethe war vom ersten Moment an von ihr entzückt und blieb die

ganze Ballnacht hindurch an ihrer Seite.

~~~~~~~~~~~~

Das Tanzen hatte er 1770 in Straßburg gelernt, ausdrücklich, um sich

gesellschaftlich keine Blöße zu geben. In "Dichtung und Wahrheit"

(9. Buch) berichtet er über den Unterricht bei einem Tanzmeister und

seinen beiden Töchtern: "Ich hatte das Glück, daß auch sie mich

lobten, immer willig waren, nach der kleinen Geige ihres Vaters

eine Menuett zu tanzen, ja sogar, was ihnen freilich beschwerlicher

ward, mir nach und nach das Walzen und Drehen einzulernen."

~~~~~~~~~~~~

Allen Indizien nach hat es in dieser Nacht jedoch kein Gewitter

gegeben - und Johann Christian Kestner war ebenfalls anwesend.

In seinem Tagebuch teilt er mit (im Original französisch):

Am 9. Juni war ein Ball zu Volpertshausen, einem Dorfe zwei

Stunden von Wetzlar. 25 Personen nahmen teil. Man begab sich

abends im Wagen und zu Pferde dorthin, und man kehrte am nächsten

Morgen zurück. Ich war auch dort. Ich begab mich um 7 Uhr abends

zu Pferde ganz allein hin. Man unterhielt sich sehr gut. Ich kehrte

um 4 Uhr morgens als erster ganz allein zurück und lag von 5 bis 8

oder 9 Uhr zu Bette.

Dass Goethe von der Verbindung zwischen ihm und Lotte in dieser

Nacht nichts bemerkte, ist aber trotzdem gut möglich. Kestner weist

wiederholt darauf hin, dass sie in der Öffentlichkeit nicht als

Verlobte auftraten, weil es eine förmliche Abrede dieser Art zwischen

ihnen nicht gegeben hatte. Der Ball in Volpertshausen blieb jedenfalls

für Goethe wie für Lotte das Ereignis, bei dem sie sich nicht bloß

kennen gelernt, sondern sich auch erkannt hatten, und das Tanzen hat

sicherlich den Hauptanteil daran gehabt.

|

|

Das Jagdhaus (später Schulhaus) in Volpertshausen, wo am

9. Juni 1772 der Ball stattfand, zu dem Goethe Charlotte Buff

abgeholt hatte. Nach einer Zeichnung von K. Stuhl um 1870.

(Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Das Jagdhaus in Volpertshausen heute; es dient als Heimatmuseum,

und im ersten Stock (hinter dem Fenster ganz links) ist der wiederhergestellte Ballsaal

zu besichtigen.

|

|

|

Der 'Ballsaal' in Volpertshausen mit einer Fläche von etwa 60 qm.

|

|

|

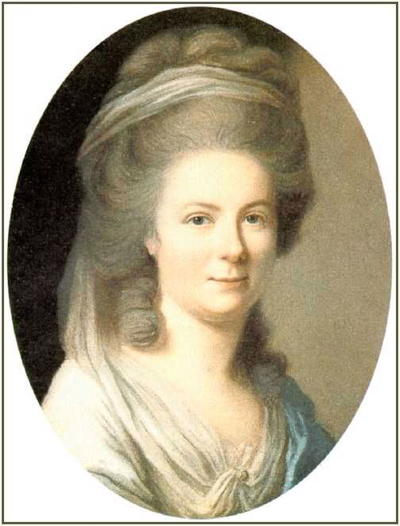

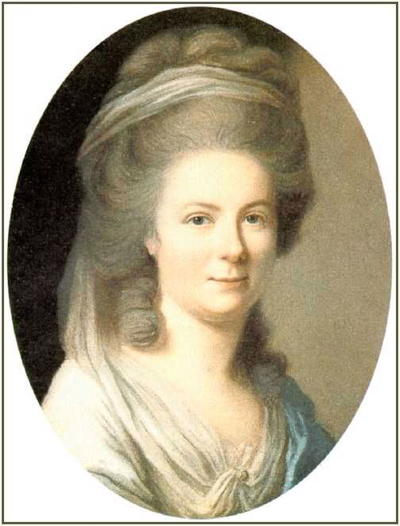

Charlotte Buff (1753-1828) nach ihrer Verheiratung (1779). Pastellbild aus

dem Goethe-Nationalmuseum Weimar.

|

Am 19. Junius.

Am 21. Junius.

Mit der Angabe, dass Werther von Wahlheim aus zu Lotte gelangt -

von dort bis zum Jagdhaus ist es 'nur eine halbe Stunde' -

weicht die Topographie des Romans deutlich von der realen Situation

Wetzlars ab. Garbenheim liegt nicht auf dem Weg zum Forsthaus am

Stoppelberg, die Entfernung dorthin ist von diesem Ort aus sogar

größer. Da aus Goethes Briefen an Kestner hervorgeht, dass auch

Lotte ab und zu nach Garbenheim hinauswanderte, dürfte die Familie

Buff in diesem Sommer im Forsthaus aber auch nicht gewohnt haben.

Warum Goethe sich gleichwohl für diesen externen Schauplatz

entschieden hat, siehe unter

GESTALTUNG.

|

|

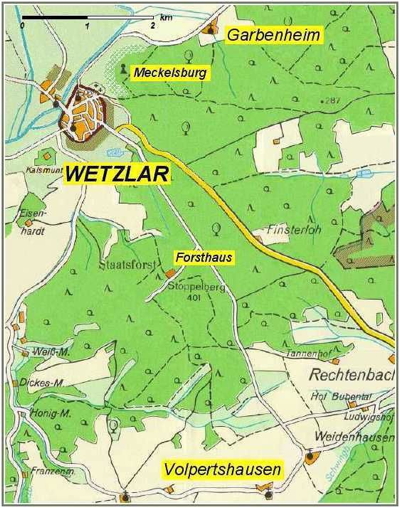

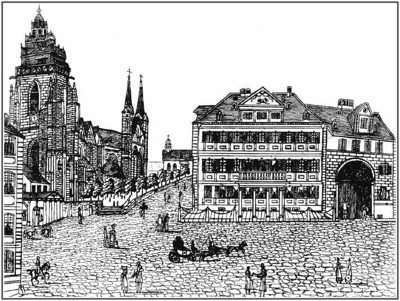

Wetzlar und Umgebung zur Goethezeit (mit Links zu Abbildungen

hinterlegt, in den Einzelheiten nicht authentisch).

|

Am 29. Junius.

Das übermütige Spiel mit Lottes kleineren Geschwistern bestätigt

Goethe in einem Brief an Kestner am 6. Oktober 1772: "Wollte

ich sässe noch zu Lottens Füssen, und die

Jungen krabbelten auf mir herum." Auch in der ganzen nachfolgenden

Korrespondenz mit Kestner und dem Hause Buff wird auf die Kinder

immer mit eingegangen.

Am 1. Julius.

Die vielfach anzutreffende Kommentierung, dass es sich bei dem Dorf "St."

um das 3 km westlich von Wetzlar gelegene Steindorf (heute ein Stadtteil von Wetzlar)

handele, ist falsch. Steindorf liegt nicht 'seitlich im Gebirge', sondern

in der Lahn-Ebene, und es hatte überdies weder Pfarrer noch Pfarrhaus,

sondern die Kirche von Steindorf gehörte zum Kirchspiel Oberbiel 3 km weiter westlich

und jenseits der Lahn. Goethe kann einen Pfarrhausbesuch in Steindorf also

nicht gemacht haben, und überhaupt wird von diesem Besuch ersichtlich hier nur erzählt, um die

Geschichte mit den Nussbäumen im zweiten Teil (Brief vom 15. September 1772)

vorzubereiten. Da sich die Nussbaum-Geschichte aber in der Umgebung von Frankfurt

zugetragen hat (siehe unter

GOETHE ETC. zum 15. September 1772),

ist von einem gemeinsamen Pfarrhausbesuch mit Charlotte Buff erst gar nicht

auszugehen, und es fehlt auch an jedem Hinweis auf einen solchen.

Am 6. Julius.

Am 8. Julius.

Am 10. Julius.

Am 11. Julius.

Am 13. Julius.

Die für Lotte immer wieder genannten 'schwarzen Augen' treffen auf

Charlotte Buff nicht zu, sie hatte blaue Augen. Schwarze Augen

hatte Maximilane de la Roche, die Goethe unmittelbar nach dem

Wetzlarer Aufenthalt in Ehrenbreitstein kennenlernte und der er

danach auch in Frankfurt als verheirateter Frau von Brentano noch

begegnete (siehe unter

ENTSTEHUNG).

Die dezidierte Abweichung war sicherlich eine Konzession an Lotte und mehr

noch an Kestner, der damit gewissermaßen beruhigt werden sollte.

|

|

Maximiliane von La Roche, verh. Brentano (1756-1793).

Anonyme Zeichnung, vor 1774. (Goethe - Sein Leben in Bildern und Texten.

Hrsg. von Ch. Michel. Frankfurt a.M. 1982.)

|

|

|

Charlotte Buff (1753-1828) nach ihrer Verheiratung (1779).

Pastellbild aus dem Goethe-Nationalmuseum Weimar.

|

Am 16. Julius.

Am 18. Julius.

Den 19. Julius.

Den 20. Julius.

Ähnlich wie Werther in diesem Brief hat sich Goethe Johann

Christian Kestner gegenüber geäußert, als dieser ihm

nahelegte, sich irgendein Amt bei einem Fürsten zu suchen. Am ersten

Weihnachtstag 1773 schreibt er nach Hannover:

Aber Kestner, die Talente und Kräffte die ich habe, brauch ich für mich selbst

gar zu sehr, ich binn von ieher gewohnt nur nach meinem Instinckt zu handlen,

und damit könnte keinem Fürsten gedient seyn. Und dann biss ich politische

Subordination lernte - Es ist ein verfluchtes Voick die Franckfter, pflegt der

Präs. v. Moser zu sagen, man kan ihre eigensinnigen Köpfe nirgends hin

brauchen. Und wenn auch das nicht wäre, unter all meinen Talenten ist meine

Jurisprudenz der geringsten eins. Das bissgen Theorie, und Menschenverstand,

richtens nicht aus - Hier geht meine Praxis mit meinen Kenntnissen Hand in Hand,

ich lerne ieden Tag, und haudere mich weiter. - Aber in einem Justiz Collegio -

Ich habe mich von ieher gehütet ein Spiel zu spielen da ich der unerfahrenste

am Tisch war -

Am 24. Julius.

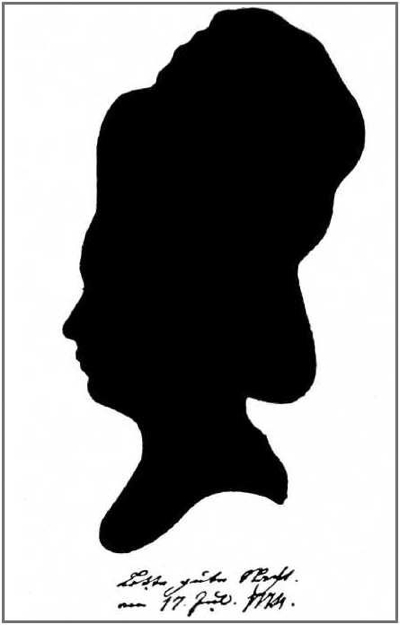

Den Schattenriss, den Goethe von Lotte in Wetzlar angefertigt hat,

hat er noch lange aufbewahrt und ihn sogar auf seine Reisen

mitgenommen. Am 17. Juli 1774, als er das Bild mit der Unterschrift

"Lotte gute Nacht" versah, war er mit Lavater und Basedow in Bad Ems

zusammengetroffen, von wo aus er mit ihnen bis Mitte August eine

Rheinreise unternahm.

|

|

Charlotte Buff (1753-1828).

Silhouette von Goethe, 1772, mit seiner Unterschrift: "Lotte gute

Nacht. am 17. Juli 1774." (Aus der 'Werther'-Ausgabe von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

Am 26. Julius.

Dass Goethe oft bei Lotte - allerdings im Deutschen Haus -

war, geht auch aus einem Brief hervor, den er am 15. September

1773 aus Frankfurt an Kestner schreibt:

Über alles das lieber

Kestner vergess ich dir zu sagen, dass drunten im Visitenzimmer

[im Haus am Großen Hirschgraben] diesen Augenblick sitzt - die

liebe Fr. Grostante Lange von Wetzlar mit der so teuern ältsten

Jfr. Nichte. Die haben nun schon in ihrem Leben mehr, um Lottens

Willen, gesessen, wo ich sie nicht hohlte, mögen sie auch diesmal

sich behelfen.

Offenbar wurde er also während der Wetzlarer Zeit

immer wieder aufgefordert, sich bei der Großtante und ihren Töchtern

sehen zu lassen, hat aber den Besuch bei Lotte vorgezogen.

Am 30. Julius.

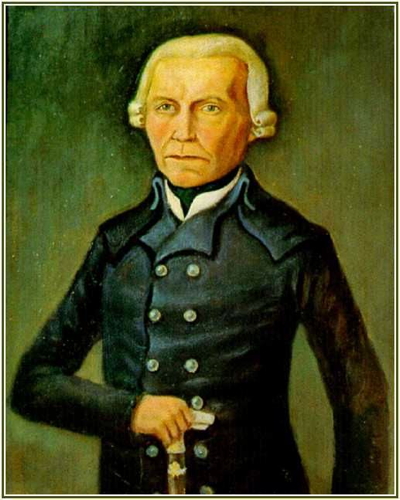

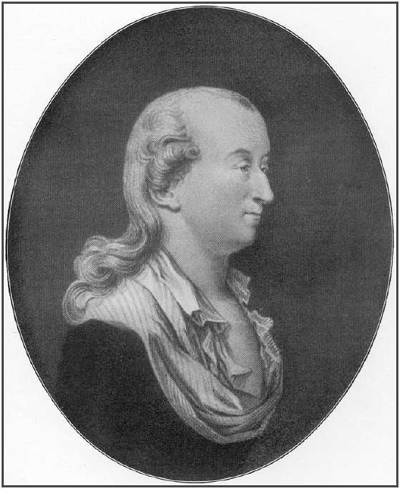

Der 1841 in Hannover geborene Johann Christian Kestner war nach

einem Studium in Göttingen 1767 nach Wetzlar gekommen - als

Gesandtschaftssekretär des Herzogtums Bremen am Reichskammergericht.

Seine Aufgabe war - wie die der anderen Delegierten auch - die

Vertretung der Interessen seines Landes in Rechtsansprüchen gegen

die anderen Reichsgebiete. Die zwölf Jahre jüngere Charlotte Buff

hatte er schon 1768, als 15jährige, kennen gelernt und sich bei

seinen Besuchen im Haus des Amtmanns fortan aufmerksam um sie

gekümmert. Im Frühjahr 1771 hatten sich beide am Sterbebett von

Lottes Mutter eine Art Treueversprechen gegeben, so dass sie auch

als Verlobte gelten konnten. - Kestner war solide, tüchtig,

aufrichtig, wenn auch vielleicht etwas trocken, doch schätzte ihn

Goethe durchaus. Ganz unentspannt konnte das Verhältnis zwischen

ihnen aber natürlich nicht sein. Ende Juni 1772 notiert Kestner

in seinem Tagebuch:

Nachher und wie ich meine Arbeit gethan, geh' ich zu meinem Mädchen,

und finde den Dr. Goede da. ... Er liebt sie und ob er gleich ein

Philosoph und mir gut ist, sieht er mich doch nicht gern kommen,

um mit meinem Mädchen vergnügt zu seyn. Und ich, ob ich ihm gleich

recht gut bin, so sehe ich doch auch nicht gern, daß er bey meinem

Mädchen allein bleiben und sie unterhalten soll. Ich muß gehen.

Zum Glück kommt der Vater. Ich gehe schon ruhiger."

Im Unterschied zu dem hier erst verspäteten Hinzukommen des Verlobten hat

Goethe Johann Christian Kestner sogar schon vor Charlotte

Buff kennen gelernt. Diese Konstellation war für den Roman jedoch

schwer zu verwenden, weil dann Werthers unbefangene Verliebtheit

kaum verständlich gewesen wäre. - Dies ist ein Indiz dafür, dass Goethe

sein eigenes Verhältnis zu Lotte für gewissermaßen nicht abbildbar hielt.

Es tatsachengetreu darzustellen hätte ihn zu einer Selbstergründung gezwungen,

wie er sie zu leisten wohl nicht imstande war.

(Näheres siehe unter

ENTSTEHUNG)

|

|

Johann Georg Christian Kestner (1741-1800). (Heinrich Gloël: Goethes Wetzlarer Zeit. Berlin 1911. Nachdruck Wetzlar 1999.)

|

|

|

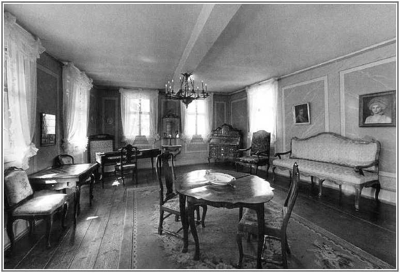

Die sogenannte 'Alte Kammer' des Reichskammergerichts in Wetzlar,

1772 noch als Sekretariat benutzt. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Die 'Neue Kammer' in Wetzlar um 1820, der 'Alten Kammer' gegenüber gelegen,

von 1750 bis 1782 Sitz des Reichskammergerichts. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

Am 8. August.

Dieser Brief ist für Goethe aufschlussreicher als für Werther. Das

Denkwürdige an ihm ist, dass Werther auf die Aufforderung, entweder

seine Liebe zu Lotte "durchzutreiben" und sie für sich zu gewinnen

oder aber sich von ihr zu lösen, mit keinem Wort auf die erste dieser

Möglichkeiten eingeht. Weder hier noch sonst einmal denkt er daran -

wirklich an keiner einzigen Stelle -, dass er um Lotte auch werben

und um ihre Hand anhalten könnte, und dies trotz seiner Vermutung,

dass sie ihn Albert sogar vorziehen würde. Warum nicht? Für Werther

ist dieses Verhalten unerklärbar, für Goethe ist es das nicht.

Goethe konnte sich tatsächlich keine Hoffnung auf Lotte machen,

alle Äußerungen über ihr Verhältnis zu ihm lassen keinen Zweifel

daran, dass sie nicht daran dachte, die Beziehung zu Kestner aufzugeben.

Denn abgesehen von dem, was sie für ihn auch sicherlich empfand:

Kestner war 31 Jahre alt und stand unmittelbar vor einer höheren

Beamtenlaufbahn, Goethe war 23, hatte praktisch noch keinen Beruf und

hätte ihr nicht einmal ein Verlöbnis anbieten können.

Was aber mehr wog: er hatte auch gar nicht vor, sie an sich zu ziehen,

und sie müsste keine Frau gewesen sein, um das nicht auch zu

merken. In einem Brief an Kestner vom April 1773 macht er diesem die

einigermaßen erstaunliche Mitteilung:

Wie ich mich an Lotten atrachirte und das war ich wie ihr wisst von Herzen,

redete Born mit mir davon, wie man spricht. Wenn ich Kestner wäre, mir gefiels

nicht. Worauf kann das hinausgehen? Du spannst sie ihm wohl gar ab?" und

dergleichen. Da sagt ich zu ihm, Mit diesen Worten in seiner Stube, es war

des Morgens: "Ich bin nun der Narr das Mädchen für was besonders zu halten,

betrügt sie mich, und wäre so wie ordinair, und hätte den Kestner zum Fond

ihrer Handlung um desto sicherer mit ihren Reizen zu wuchern, der erste

Augenblick der mir das entdeckte, der erste der sie mir näher brächte,

wäre der letzte unsrer Bekanntschaft," und das beteuerte ich und schwur.

Dass Werther dies nicht sagt und auch nicht denken könnte, kann keine

Frage sein. Er sucht Lottes Nähe, und so ist es eben Goethes problematisches

Verhältnis zu Frauen, das in diesem Werbungsverzicht zum Ausdruck kommt.

Das wird auf andere Weise noch durch ein Rezeptions-Mitteilung gestützt:

Goethes Reaktion auf ein Gespräch mit Napoleon. Am 2. Oktober 1808 wurde er in Erfurt

von diesem empfangen und unterhielt sich nach eigener Auskunft

in der 30minütigen Audienz mit ihm auch über den 'Werther'. Gegenüber Karl Ernst Schubarth

äußerte er 1820, Napoleon habe ihn dabei "auf ein Missverhältniss im 'Werther'

aufmerksam gemacht, das bis dahin den schärfsten kritischen Blicken entgangen" sei,

wollte weitere Auskünfte darüber aber nicht geben. H. G. Gräf

kommt in einer genauen Analyse dieser und anderer Andeutungen Goethes

über den Gesprächsinhalt zu dem Ergebnis:

Hiernach würde Napoleon getadelt haben, dass Werther nicht den geringsten Versuch macht,

zu handeln, die Geliebte zu erringen, so lange sie noch nicht Alberts Gattin war; diess

wäre der unglückliche Riss, den der Dichter mit künstlicher Naht so wohl verborgen hatte,

dass dieser Mangel niemandem auffiel, bis Napoleon, der Mann des Handelns und der That,

ihn rügte.

Damit erklärt sich zugleich Goethes Stillschweigen über den Einwand: da er die Möglichkeit

einer ernsthaften Werbung um Lotte für Werther nie erwogen hatte, könnte ihm hier plötzlich klar

geworden sein, wie unnormal dessen Verhalten eigentlich ist.

Wie sich die Nichtbeachtung der Möglichkeit, um Lotte ernsthaft zu werben, aus der

Entstehungsgeschichte des Werkes erklärt, siehe unter

ENTSTEHUNG.

Am 10. August.

Über die harmonischen Verhältnisse in der Familie Buff, in die auch

Johann Christian Kestner eingebunden war, gibt es viele Zeugnisse.

Auch der Mutter Lottes wird darin immer wieder gedacht. Über die Rolle,

die Charlotte Buff nach dem Tod der Mutter (sie starb knapp vierzigjährig

im März 1771) in der Familie übernahm, schreibt Johann Christian Kestner

am 18. November 1772 an seinen Freund Hennings:

An sie wandte sich alles, auf ihr Wort geschah alles, und jedes folgte

ihrer Anordnung, ja ihrem Wink; und was das vornehmste war, es schien,

als wenn die Weisheit der Mutter ihr zum Erbteil geworden wäre. Bis diese

Stunde hat sich solches erhalten; Sie ist die Stütze der Familie, die Liebe,

die Achtung derer, welche dahin kommen. Ich sage ihnen, es ist ein halbes

Wunderwerk, ohngeachtet weder sie selbst, noch die Familie es merkt, und

jedes meint, es müßte so sein.

Im Unterschied zur Romanhandlung war für Kestner allerdings absehbar,

dass er Wetzlar verlassen würde, er wartete nur auf ein entsprechendes

Stellenangebot der Hannoverschen Behörden. Als er im Frühjahr 1773

zum Archivsekretär berufen wurde, konnte er heiraten und am 15.

Mai 1773 mit Lotte nach Hannover ziehen, wo er und die Familie dann blieben.

Am 12. August.

Der Fall des Mädchens, das sich ertränkt hatte, war

Goethe in Frankfurt selbst begegnet. Im Dezember 1769 war die 23jährige

Schreinerstochter Anna Elisabeth Stöber tot aus dem Main geholt worden. Da sie

in der Nachbarschaft seiner Großeltern Textor gewohnt hatte, ist zu vermuten,

dass sowohl seine Mutter wie er selbst an ihrem Tod Anteil nahmen. Über die Gründe

ihres Selbstmordes ist nichts bekannt, aber da sie nicht ohne Besitz war und es

den Anschein hat, als sei der Fall in Frankfurt vertuscht worden, liegt es nahe,

an eine Liebesenttäuschung zu denken.

Goethe berichtet in "Dichtung und Wahrheit" (12.Buch) aber auch von seinen

eigenen Selbstmord-Gedanken nach dem Weggang aus Wetzlar -

nur dass ihm der Gebrauch eines Dolches das einzig ehrenhafte

Mittel dafür zu sein schien:

Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen

kostbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit

neben das Bette, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich,

ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spitze ein paar Zoll

tief in die Brust zu senken. Da dieses aber niemals gelingen wollte,

so lachte ich mich zuletzt selbst aus, warf alle hypochondrische

Fratzen hinweg und beschloß zu leben.

Am 15. August.

Am 18. August.

Am 21. August.

Einen Traum, in dem er am Ende Lottes Hand küsst, hat auch Goethe geträumt.

Am 15. September 1773 schreibt er an Johann Christian Kestner:

Neulich hatte ich viel Angst in einem Traum über sie. Die Gefahr war

so dringend, meine Anschläge all keine Aussicht. Wir waren bewacht, und

ich hoffte alles, wenn ich den Fürsten sprechen könnte. Ich stand am

Fenster, und überlegte hinunter zu springen, es war zwey Stock hoch, ein

Bein brichst du, dacht ich, da kannst du dich wieder gefangen geben. Ja

dacht ich, wenn nur ein guter Freund vorbey ging, so spräng ich hinunter

und bräch ich ein Bein, so müsst mich der auf den Schultern zum Fürsten

tragen. Siehst du alles erinnr ich mich noch, biss auf den bunten Teppich des

Tisches an dem sie sas und Filet machte, und ihr strohern Kistgen bey sich

stehn hatte. Ihre Hand hab ich tausendmal geküsst. Ihre Hand war's selbst!

die Hand! so lebhafft ist mir's noch, und sieh wie ich mich noch immer mit

Träumen schleppe.

Da Goethe in dieser Zeit noch mehrfach von solchen Angstträumen um Lotte spricht,

obwohl diese doch glücklich in Hannover verheiratet war, hat Kurt R. Eissler diese

Träume auf seine Schwester Cornelia (1750-1777) bezogen, die sich im Sommer 1772 mit dem

von Goethe wenig geschätzten Johann Georg Schlosser (1739-1799) verlobt hatte und

ihn am 1. November 1773 heiratete. Näheres siehe unter

ENTSTEHUNG.

Am 22. August.

Am 28. August.

Dass Goethe mit dem 28. August seinen eigenen Geburtstag

(der zufällig auch der Kestners war) als den von Werther

wählt, ist ein besonders deutliches Moment der Selbstidentifizierung

mit Werthers Erleben. Es liegt deshalb nahe, dass ihm auch der

Wetsteinsche Homer von Kestner und Lotte geschenkt worden ist,

nur gibt es darüber keine Nachricht.

Die Schleife von ihrem Ballkleid schickte Charlotte Buff

ihm jedoch erst nach seinem Aufenthalt in Wetzlar zu. Er schrieb

ihr daraufhin am 8. Oktober 1772:

O liebe Lotte seit ich Sie das erstemal sah, wie ist

das alles so anders, es ist noch ebendiese Blütenfarbe am

Band, doch verschossner kommt mir's vor, ist auch natürlich.

Danck Ihrem Herzen, daß Sie mir noch so ein Geschenck machen

können ....

Ein anderes ihrer Kleidungsstücke spielte allerdings für ihn

eine größere Rolle: ein 'blaugestreiftes Nachtjäckchen',

in dem er sie einmal angetroffen hatte. Mehrfach kommt er

in seinen Briefen an Kestner auf den hübschen Anblick bzw. das

hübsche Stück zurück, und als er erfährt, es sei verschlissen

und sie trage es nicht mehr, geht er so weit, ihr im Okober

1773 Stoff zu einem neuen solchen 'Negligee' zu schicken.

Die ersichtliche Hauptsache für ihn allerdings dabei: sie sollte ihm

das abgetragene Stück dafür überlassen. Das freilich tat sie dann doch

nicht.

Am 30. August.

Am 3. September.

Am 10. September.

Der Abschied Werthers von Lotte und Albert am 10. September 1771 entspricht

weitgehend dem Abschied Goethes aus Wetzlar am 10. September 1772.

Das lässt sich selbst noch an einem solchen Detail wie dem Mondschein

erkennen: 1772 war in jener Nacht, wie im 'Werther' geschildert, tatsächlich

fast Vollmond, während die Nacht des 10. September 1771 eine Neumondnacht war.

Johann Christian Kestner schreibt zu diesem Abschied in seinem Tagebuch:

10. September. Mittags aß Dr. Goethe bei mir im Garten. Ich wußte nicht,

daß es das letzte Mal war ... Abends kam Dr. Goethe nach dem Deutschen Hause.

Er, Lottchen und ich hatten ein merkwürdiges Gespräch von dem Zustand nach

diesem Leben, vom Weggehen und Wiederkommen usw., welches nicht er, sondern

Lottchen anfing. Wir machten miteinander aus, wer zuerst von uns stürbe,

sollte, wenn er könnte, den Lebenden Nachricht von dem Zustande jenes Lebens geben.

Goethe wurde ganz niedergeschlagen, denn er wußte, daß er am andern Morgen weggehen wollte.

11. September. Morgens um 7 Uhr ist Goethe weggereiset, ohne Abschied zu nehmen ...

Nachmittags brachte ich die Billets von Goethe an Lottchen. Sie war betrübt über

seine Abreise, es kamen ihr die Tränen beim Lesen in die Augen. Doch war es ihr

lieb, daß er fort war, da sie ihm das nicht geben konnte, was er wünschte ...

Wir sprachen nur von ihm.

|

|

Wetzlar mit den Plätzen der 'Werther'-Handlung (erstellt nach einer Karte von 1800).

|

|

|

Die Originalkarte von 1800. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

Am 20. Oktober 1771.

Während das Erste Buch des 'Werther' weitgehend Goethes Wetzlarer Erlebnis entspricht,

lehnt sich das Zweite stärker an das Schicksal von Karl Wilhelm Jerusalem an.

Jerusalem, geboren 1747 in Wolfenbüttel, war der Sohn des hochangesehenen

Braunschweigischen Abtes und Hofpredigers Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709-1789).

Er hatte in Leipzig und Göttingen Jura studiert und wurde mit 24 Jahren vom Herzog

von Braunschweig als Sekretär des Braunschweigischen Gesandten nach Wetzlar entsandt.

Anders als Goethe hatte er hier also eine feste amtliche Stellung und war deshalb auch

weit mehr als dieser in das gesellschaftliche Reglement des Reichskammergerichtes

eingebunden. (Der Name Jerusalem deutet übrigens nicht - wie vermutet werden könnte -

auf eine jüdische Abkunft hin. Die Familie stammte aus Holland, wo es noch heute viele

Träger dieses Namens gibt.)

Mit diesen Zwängen kam er jedoch nicht zurecht. Gotthold Ephraim Lessing, der ihn

1770 in Wolfenbüttel kennen gelernt hatte, schrieb 1776 über ihn:

... gleichwohl wüßte ich nicht, daß ich einen Menschen in Jahr und Tag lieber

gewonnen hätte als ihn. Und dazu lernte ich ihn eigentlich nur von einer Seite kennen...

Es war die Neigung zu deutlicher Erkenntnis; das Talent, die Wahrheit bis in

ihre letzten Schlupfwinkel zu verfolgen. Es war der Geist der kalten Betrachtung.

Aber ein warmer Geist, und so viel schätzbarer; der sich nicht abschrecken ließ, wenn

ihm die Wahrheit auf seinen Verfolgungen öfters entwischte.

Wegen seiner - auch respektlosen - Wahrheitsliebe eckte Jerusalem von Anfang an bei dem

ihm vorgesetzten Gesandten an. Schon dass er seine am 19. August 1771 ausgefertigte

Bestallungs-Urkunde nicht akzeptieren wollte, weil sie die Auflage enthielt, er habe

"überflüssige Gesellschaften" zu meiden, führte zu Differenzen, auch

wenn der Herzog mit Rücksicht auf die Stellung seines Vaters die Passage dann streichen ließ.

Aber auch eine gewisse Überheblichkeit und seine spöttischen Urteile -

die Wurzel gerade von Lessings Sympathie - erregten Anstoß. Über seinen Vetter,

den berühmten Schrifsteller Justus Möser, urteilte er: "Kurz ein vortrefflicher Mann,

nur schade daß er das einzige Genie in Osnabrück ist und vielleicht innerhalb zehn

Meilen nach allen vier Winden gerechnet." Und über Goethe, dem er schon in Leipzig

begegnet war: "Er war zu unserer Zeit in Leipzig ein Geck, jetzt ist er noch außerdem

Frankfurter Zeitungsschreiber".

|

|

Karl Wilhelm Jerusalem (1747-1772). Pastellbild. (Städtische Sammlungen Wetzlar)

|

Am 26. November 1771.

Das reale Vorbild des 'Grafen von C...' war der katholische Reichsgraf Rudolf

Waltbott von und zu Bassenheim, Präsident des Reichskammergerichtes, und Karl

Wilhelm Jerusalem sehr gewogen. Er bot dem jungen Mann "ein für allemal sein

Haus und Tafel an", allerdings hinzufügend, dass er mit Einladungen zu Assembleen

vorsichtig sein müsse, da der dort versammelte Adel die Teilnahme eines

Bürgerlichen übel nehmen könnte. - Dass für Bassenheim die Chiffre

"C..." gewählt wird, entspricht der im 'Werther' mehrfach zu beobachtenden Eigentümlichkeit,

dass Kürzel und realer Name nur um einen Buchstaben im Alphabet voneinander

getrennnt sind.

|

|

Porträt des Grafen von Bassenheim, des Vorbilds des 'Grafen von C...'

(Heinrich Gloël: Goethes Wetzlarer Zeit. Berlin 1911. Nachdruck Wetzlar 1999.)

|

Am 24. Dezember 1771.

Karl Wilhelm Jerusalems Vorgesetzter in Wetzlar war der Braunschweigische

Gesandte beim Reichskammergericht Johann Jacob von Hoefler. Er war erst 1768

geadelt worden, galt als engstirnig und verschroben und versuchte den kühl und

überlegen auftretenden Jerusalem immer wieder zu demütigen. Am 11. April 1772

schreibt er z.B. an Herzog Karl von Braunschweig:

Der Legations-Secretarius Jerusalems [sic!] scheinet nun allgemach

einzusehen, daß man mit Stolz und trotzigem Sinn in der Welt nicht fortkomme,

und wenn er sich in dem Erfolg an eine anständige humanite

gewöhnet, wird ihm auch jedermann freundlich begegnen. Nur wünschte, daß er

in der Latinität besser erfahren wäre, indem das adjunctum sub

444, welches er auf der Dictatur nachgeschrieben, so elend gerathen, daß

solches erst von vielen grammaticalischen Fehlem gereinigt werden

mußte.

Hoefler verlangte wiederholt Jerusalems Abberufung, verzögerte die

Auszahlung ihm zustehender Diäten, gab zu bearbeitende Akten nicht heraus usw.,

so dass sich Jerusalems Vater im Sommer 1772 darum bemühte, seinen Sohn auf eine

Sekretärsstelle nach Wien zu vermitteln. Bevor es dazu kam, hat sich Jerusalem

dann aber erschossen.

Den 8. Januar 1772.

Am 20. Januar.

Bei dem "traurigen Neste D.." liegt es nahe, an Darmstadt zu denken.

Goethe war nach seiner Wetzlarer Zeit und bis zur Abfassung des 'Werther' etliche Male

in Darmstadt bei seinem Freund Johann Heinrich Merck (1741-1791) zu Besuch und hat dort

die engen Verhältnisse einer solchen kleinen Residenzstadt unmittelbar kennen gelernt.

- Darmstadt hatte zu dieser Zeit nur 9000 Einwohner und war nicht einmal das

Zentrum der Landgrafschaft Hessen (300 000 Einwohner), da Ludwig IX. (1770-1791)

in Pirmasens residierte (siehe unter

KULTURELLES zum Brief vom

11. Juli 1771 das Münz-Porträt des Landgrafen).

|

|

Darmstadt im Jahr 1776. Zeichnung von J.J.Hill. (Hess. Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt)

|

Als das Vorbild des Fräuleins von B. gilt die Darmstädter Hofdame

Luise von Ziegler (1750-1814), im Kreis ihrer Freunde 'Lila'

genannt. Goethe hatte sie 1772 kennen gelernt und hat mehrere

Gedichte sowie das Singspiel "Lila" auf sie verfasst. - Zeugnis

von der kritischen Einstellung, die sie dem höfischen Leben gegenüber hatte,

gibt ein Brief von 1778, in dem sie nach Goethe fragend schreibt:

Was macht Goethe, der liebe Pilgrim? Ist er's noch oder ist er ein Hofmann geworden?

Wenn er Das geworden wäre, wie ich nicht glauben kann, so sagen Sie ihm nichts von Lila.

Den 8. Februar.

Am 17. Februar.

Am 20. Februar.

Einen ähnlichen Brief hat Goethe Anfang April 1773 an

Kestner geschrieben, als er erfuhr, dass die Trauung mit Lotte bereits

am 4. April stattgefunden hatte und nicht, wie er erwartet hatte,

erst am 11. (Ostersonntag). Deshalb schrieb er:

Gott seegn euch denn ihr habt mich überrascht.

Auf den Charfreytag wollt ich ein heilig Grab machen und

Lottens Silhouette begraben. So hängt sie noch und soll denn auch hängen

bis ich sterbe. Lebt wohl. Grüsst mir euern Engel und Lengen

(=Lenchen Buff, Lottes vier Jahre jüngere Schwester) sie soll

die zweyte Lotte werden, und es soll ihr eben so wohl gehn.

Ich wandre in Wüsten, da kein Wasser ist, meine Haare sind mir Schatten

und mein Blut mein Brunnen. Und euer Schiff doch mit bunten Flaggen

und Jauchzen doch zuerst im Hafen freut mich. Ich gehe nicht in die

Schweiz. Und unter und über Gottes Himmel binn ich euer Freund , und Lottens.

|

|

Silhouetten des Brautpaars Kestner. (Aus der 'Werther'-Ausgabe von M. Hecker. Leipzig 1922.)

|

Den 15. März.

Dass Karl Wilhelm Jerusalem eine Gesellschaft des Grafen von

Bassenheim wegen des Unmutes des versammelten Adels verlassen musste,

geschah schon im November 1771. In einem Brief des Gesandten

Hoefler vom 9. November 1771 an Herzog Karl von Braunschweig heißt es über Jerusalem:

Weil ihn der Umgang mit seines gleichen, zu schlecht ist: so machte er einen

Versuch, in den vornehmsten Gesellschaften admittiert zu werden, und gieng daher

in die Gesellschaft bey dem Cammer-Gerichts-Präsidenten, Grafen von Bassenheim, wovon

er aber in wenigen Minuten abgewiesen worden.

Da Hoefler alles tat, um Jerusalem bei seinem Landesherren anzuschwärzen,

hat sich der Vorfall sicherlich nicht so, sondern wie von Goethe geschildert zugetragen.

|

|

Palais des Grafen von Bassenheim - aquarellierte Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert.

- Von 1782 bis 1806 Sitz des Reichskammergerichts, 1882 abgerissen. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

Silhouette der Gräfin Bassenheim, dem vermuteten Vorbild der 'Gräfin C...'

(Aus der 'Werther'-Ausgabe von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

|

|

Silhouette des Assessors Freiherrn von Harprecht, dem vermuteten

Vorbild des 'übel fournierten J...' (Aus der 'Werther'-Ausgabe von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

Am 16. März.

Am 24. März.

Am 19. April.

Der Erbprinz von Braunschweig, d.h. der Sohn des regierenden Herzog Karl von Braunschweig,

hatte Karl Wilhelm Jerusalem noch im Herbst 1772 seine Unterstützung und auch Geld

angeboten, wenn er in Wetzlar in Schwierigkeiten sei. Er solle sich damit jedenfalls an

ihn und nicht an den Herzog wenden (siehe unter

GESTALTUNG zum Teil ENDE den Bericht Kestners).

Am 5. Mai.

Am 9. Mai.

Der Halt "eine Viertelstunde vor der Stadt nach S.." könnte sich auf

Sachsenhausen beziehen, das man auf dem Weg von Darmstadt her vor Frankfurt erreicht.

Goethe hat dieses Weges mit dem Gang über die Mainbrücke in "Dichtung und Wahrheit"

ausführlich gedacht. - Die 'alte Linde' allerdings steht nicht in Sachsenhausen,

sondern ist - noch heute - ein Wahrzeichen von Eschersheim, einem nördlichen

Frankfurter Stadtteil. Zu ihr passt zugleich, dass Werther die Stadt durch ein Tor -

hier das Eschenheimer Tor - betritt und nicht über eine Brücke. Die genannte Entfernung

- nur 15 Minuten - weist jedoch wieder auf Sachsenhausen, da es von der Eschersheimer

Linde bis zur alten Stadtgrenze 5 km sind.

|

|

Blick auf Frankfurt und die alte Mainbrücke (Foto von 1860,

eine der ältesten Fotoaufnahmen von Frankfurt überhaupt. - Privatbesitz).

|

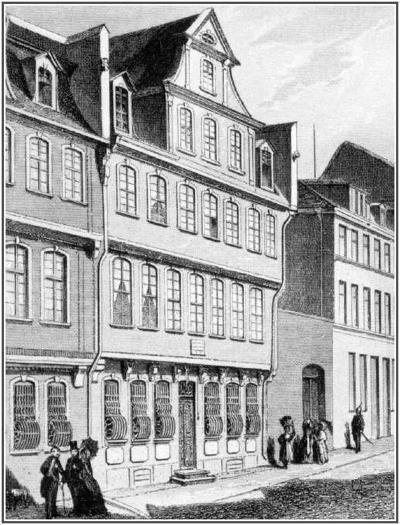

Für das Elternhaus und die benachbarte Schule hat Goethe ebenfalls

die Frankfurter Verhältnisse vor Augen gehabt, wie aus "Dichtung und Wahrheit"

hervorgeht, und auch das Spielen am Fluss lässt diesen Erfahrungshintergrund erkennen.

|

|

Das Geburtshaus Goethes in Frankfurt am Main, Großer Hirschgraben 11. Zeichnung um 1830.

(H. Heckmann /W. Michel: Frankfurt mit den Augen Goethes. Frankfurt a.M. 1982.)

|

Am 25. Mai.

Am 11. Junius.

Am 16. Junius.

Am 18. Junius.

Am 29. Julius.

Am 4. August.

Am 21. August.

Karl Wilhelm Jerusalem, an den nunmehr zu denken ist,

hatte seine Wohnung in der Barfüßergasse gegenüber der

Fanziskanerkirche (heute Schillerplatz).

|

|

Das Haus in der Barfüßergasse, in dem - in den beiden Erkerzimmern

im zweiten Stock - Karl Wilhelm Jerusalem wohnte. (Aufnahme um 1910, Stadtarchiv Wetzlar.)

|

|

|

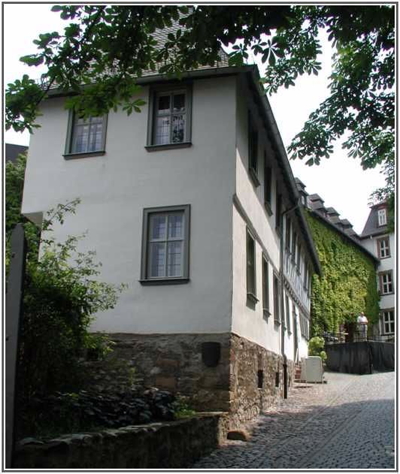

Das Jerusalemhaus heute - ein Beispiel auch dafür, wie die

Denkmalpflege die historischen Zustände beschönigt.

|

Am 3. September.

Am 4. September.

Am 5. September.

Für die Stadtwohnung, in der Lotte nach ihrer Verheiratung wohnt,

liegt es nahe, sich auf das Haus des Deutschen Ordens in Wetzlar

zu beziehen, wo sie im Sommer 1772 tatsächlich gewohnt hat.

|

|

Das "Deutsche Haus" in Wetzlar. Der

Bau links diente dem Amtmann Henrich Adam Buff und seiner Familie als

Wohnhaus. Zeichnung von K. Stuhl um 1870. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

"Deutsches Haus" und "Lottemuseum" heute

|

Am 6. September.

Am 12. September.

Am 15. September.

Dass der Fall der auf dem Pfarrhof gefällten Nussbäume

einen realen Hintergrund hat, ergibt sich aus einer Äußerung

des Fankfurter Verlegers Johann Konrad Deinet (1735-1797), der am

19. November 1774 an Friedrich Nicolai in Berlin schreibt:

Wer den Schlüssel zum Werther hat, erschrickt über manche

Satyre, die sich bloss in Frankfurt erschliesst, und doch braucht

man keinen Schlüssel, um das Ganze mit Vergnügen zu lesen. So

ist der Brief vom 15. September im 2ten Theil die Geschichte eines

hiesigen Pfarrhauses, das ich nun freylich nicht öffentlich sagen

möchte.

Schon im 19. Jahrhundert hat man herausgefunden, dass unter den

Frankfurter Pfarrhöfen dafür nur der Pfarrhof der St.-Peters-Kirche infrage kommt.

Beim Umbau der Kirche im Jahre 1771 verhandelte die Stadt mit verschiedenen

Handwerksmeistern, und dabei bot der Bildhauer Schnorr an, er wolle "die

Bildhauerarbeit an der Orgel für 200 Gulden anfertigen unter der Bedingung,

dass er das Holz auf dem Kirchhofe fällen darf".

Da Nussbaumholz für Bildhauerarbeiten ein bevorzugtes Holz war, könnte

sich Werther - Goethe - also auf diesen Pfarrhof beziehen, auch zumal, weil

die Abkürzung 'St ..' mit St. Peter korrespondiert und Goethe das Pfarrhaus

gut kannte. Es lag direkt neben dem Haus und Garten seines Großvaters Textor an

der Friedberger Gasse, und er war als Kind oft dort gewesen. - Der gesamte rechtliche

Hintergrund mit einem Dorfschulzen, einer fürstlichen Kammer, dem Deputat

der Dorfbewohner für den Pfarrer, dem Tod des 'alten Pfarrers' im Jahr davor

usw. passt jedoch nach Frankfurt nicht. (Näheres siehe unter

KULTURELLES)

|

|

Das Pfarrhaus von St. Peter in Frankfurt

(Aufnahme von 1905. - Privatbesitz)

|

Eine weitere Verbindung zu diesem Pfarrhaus hat Ernst Beutler nachgewiesen.

Pfarrer zu St. Peter war 1773 Conrad Caspar Griesbach, und dessen Frau

gehörte dem pietistischen Zirkel der Susanne Margarethe von Klettenberg an,

in dem auch Goethes Mutter verkehrte. In "Dichtung und Wahrheit" (12. Buch)

schreibt Goethe über diesen Kreis und speziell diese Pfarrersfrau:

Frau Griesbach, die vorzüglichste, schien zu streng, zu trocken, zu gelehrt;

sie wußte, dachte, umfaßte mehr als die anderen, die sich mit der Entwicklung

ihres Gefühls begnügten, und war ihnen daher lästig, weil nicht jede einen

so großen Apparat auf dem Wege zur Seligkeit mit sich führen konnte noch wollte.

Werthers Empörung lässt sich in diesem Urteil zwar kaum mehr erkennen, aber

wenn man den Zeitabstand von 1812 bedenkt, lässt sich die Verbindung gut herstellen.

Am 10. Oktober.

Am 12. Oktober.

Am 19. Oktober.

Am 26. Oktober.

Am 27. Oktober.

Am 30. Oktober.

Johann Christian Kestner teilt in seinem Tagebuch mit, dass Goethe

tatsächlich einmal gegenüber Lottes Liebenswürdigkeit die

Beherrschung verloren hat:

13. August war ich in Gießen. ... Ueber Schiffenberg kehrte ich zurück.

Lottgen, Goethe und Mlle Dortgen Brand (=Dorothea Brandt, eine Freundin

Lottes) kamen mir entgegen. Abends das Geständnis von einem Kuß. Kleine

Brouillerie mit Lottgen, welche anderen Tags wieder vorbey war.

14. August. Abends kam Goethe von einem Spaziergang vor den Hof.

Er ward gleichgiltig tractirt, ging bald weg.

15. ... Abends um 10 Uhr kam er und fand uns vor der Thür sitzen.

Seine Blumen wurden gleichgiltig liegen gelassen; er empfand es,

warf sie weg; redete in Gleichnissen; ich ging mit Goethe noch

Nachts bis 12 Uhr auf der Gasse spatziren ; merkwürdiges Gespräch;

da er voll Unmuth war, und allerhand Phantasien hatte, worüber wir

am Ende, im Mondschein an eine Mauer gelehnt, lachten.

D. 16. bekam Goethe von Lottgen gepredigt; sie declariert ihm,

daß er nichts als Freundschaft hoffen dürfe, er ward blaß und sehr

niedergeschlagen.

Am 3. November.

Am 8. November.

Am 15. November.

Am 21. November.

Am 22. November.

Am 24. November.

Am 26. November.

Am 30. November.

Am 1. Dezember.

Am 4. Dezember.

Am 6. Dezember.

{BERICHTSTEIL I}

Im Schlussteil macht sich mehr und mehr das Verhältnis Karl Wilhelm Jerusalems

zu Elisabet Herd, der Frau des Sekretärs von Pfalz-Lautern, geltend. Sie war die

Tochter eines Hofbildhauers (Karl Egell) aus Mannheim, um die

30 Jahre alt und wohl noch kinderlos, weil die erstgeborenen

Kinder nicht überlebt hatten. Johann Christian Kestner, der in einem Tagebucheintrag

von Anfang 1772 die Frauen seiner Sekretärs-Kollegen durchgeht und sie

überwiegend als hässlich bezeichnet, schreibt über sie:

Sie ist eine Schönheit und ohne Widerspruch die schönste Frau in allen Rangstufen hier.

Außerdem hat sie fast alle Eigenschaften einer vollkommenen Frau, Talente, Wissen -

unter anderem spricht sie Französisch und Italienisch - Geist, ein sehr gutes Herz,

einen edlen Charakter, und um alles zu krönen, ist sie von untadelhafter Tugend,

so schön sie auch ist.

Die Zurückweisung - richtiger: Nicht-Erhörung - durch diese Frau trieb

Jerusalem in eine immer heftigere Neigung, bis er seine Situation als vollkommen

aussichtslos erkannte und sich erschoss.

|

|

Silhouette von Elisabet Herd, der Frau des Pfälzischen Gesandten. (Aus der 'Werther'-Ausgabe von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

{BRIEFEINLAGE I)

{BRIEFEINLAGE II}

Dieser Brief ist eine Kernstelle für Kurt R. Eisslers These,

dass der eigentliche Anstoß für den 'Werther' nicht

Goethes unerwiderte Liebe zu Charlotte Buff, sondern die Heirat seiner

Schwester Cornelia war. Das Erschrecken über diesen Traum ist

das Erschrecken vor der Möglichkeit eines Inzests.

Weiteres siehe unter

ENTSTEHUNG.

{BRIEFEINLAGE III}

{BERICHTSTEIL II}

{OSSIAN}

Zu einer leidenschaftlichen Szene, wie sie nach der Ossian-Lektüre zwischen

Werther und Lotte stattfindet, ist es auch zwischen Karl Wilhelm Jerusalem und

Elisabet Herd, der Frau des Gesandten von Pfalzlautern, gekommen. Kestner

teilt in seinem Tagebuch darüber mit:

Man will geheime Nachrichten aus dem Munde des Secret. H... haben,

daß am Mittewochen vor Jerusalems Tode, da dieser beym H... und seiner

Frau zum Kaffee war, der Mann zum Gesandten gehen müssen.

Nachdem der Mann wieder kömmt, bemerckt er an seiner Frau eine ausserordentliche

Ernsthaftigkeit und bey Jerusalem eine Stille, welche beyde ihm sonderbar

und bedencklich geschienen, zumal da er sie nach seiner Zurückkunft so sehr

verändert findet. - Jerusalem geht weg. Secret. H... macht über obiges seine

Betrachtungen; er faßt Argwohn, ob etwa in seiner Abwesenheit etwas ihm

nachtheiliges vorgegangen sein möchte, denn er ist sehr argwöhnisch und

eyfersüchtig. Er stellt sich jedoch ruhig und lustig; und will seine Frau

auf die Probe stellen. Er sagt: Jerusalem habe ihn doch oft zum Essen

gehabt, was sie meynte, ob sie Jerusalem nicht auch einmal zum Essen

bey sich haben wollten? - Sie, die Frau, antwortet: Nein; und sie müßten

den Umgang mit Jerusalem ganz abbrechen; er finge an sich so zu betragen,

daß sie seinen Umgang ganz vermeiden müßte. Und sie hielte sich verbunden

ihm, dem Manne, zu erzählen, was in seiner Abwesenheit vorgegangen sey.

Jerusalem habe sich vor ihr auf die Knie geworfen und ihr eine förmliche

Liebeserklärung thun wollen. Sie sey natürlicher Weise darüber aufgebracht

worden und hätte ihm viele Vorwürfe gemacht etc. etc. Sie verlange nun, daß

ihr Mann ihm, dem Jerusalem, das Haus verbieten solle, denn sie könne

und wolle nichts weiter von ihm hören noch sehen.

{ABSCHIED}

Für die letzten Stunden Werthers hat sich Goethe an einen ausführlichen

Bericht über Jerusalems Ende angelehnt, den Johann Christian Kestner ihm im November

1772 geschickt hatte. Die betreffenden Passagen daraus lauten:

Jerusalem ist die ganze Zeit seines hiesigen Aufenthalts mißvergnügt gewesen,

es sei nun überhaupt wegen der Stelle, die er hier bekleidete und daß ihm

gleich anfangs (bei Graf Bassenheim) der Zutritt in den großen Gesellschaften

auf eine unangenehme Art versagt worden, oder insbesondere wegen des

Braunschweigischen Gesandten, mit dem er bald nach seiner Ankunft kundbar

heftige Streitigkeiten hatte... Neben dieser Unzufriedenheit war er auch in

des Pfälzischen Sekretärs H. (=Herd) Frau verliebt. Ich glaube nicht, daß diese zu

dergleichen Galanterien aufgelegt ist; mithin, da der Mann noch dazu sehr

eifersüchtig ist, mußte diese Liebe vollends seiner Zufriedenheit und Ruhe

den Stoß geben. - Er entzog sich allezeit der menschlichen Gesellschaft und

den übrigen Zeitvertreiben und Zerstreuungen, liebte einsame Spaziergänge

im Mondenscheine, ging oft viele Meilen weit und hing da seinem Verdruß und

seiner Liebe ohne Hoffnung nach... Ein paar Tage vor dem unglücklichen,

da die Rede vom Selbstmorde war, sagte er zu Schleunitz, es müsse aber

doch eine dumme Sache sein, wenn das Erschießen mißriete... Diesen Nachmittag

(Mittwochs) ist Jerusalem allein bei H.s gewesen, was da vorgefallen, weiß

man nicht; vielleicht liegt hierin der Grund zum Folgenden... Donnerstags...

isset er zu Haus, schickt um 1 Uhr ein Billet an mich... Ich war inzwischen

zu Haus gekommen, es mochte l/2 4 Uhr sein, als ich das Billet bekam: "Dürfte

ich Ew. Wohlgeb. wohl zu einer vorhabenden Reise um Ihre Pistolen gehorsamst

ersuchen? J." - Da ich nun von alle dem vorher Erzählten und von seinen

Grundsätzen nichts wußte, indem ich nie besonderen Umgang mit ihm gehabt -

so hatte ich nicht den mindesten Anstand, ihm die Pistolen sogleich zu schicken...

|

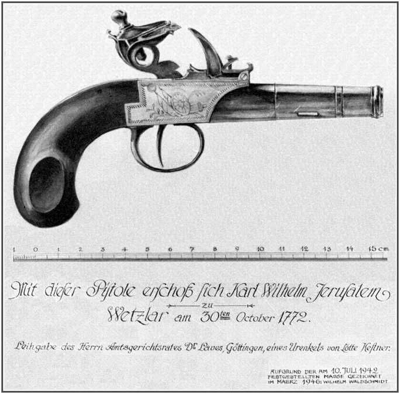

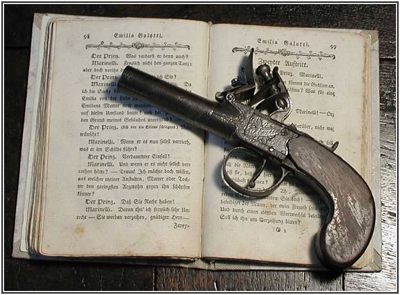

|

Der Zettel, mit dem Jerusalem um Kestners Pistolen bat.

(Städtische Sammlungen Wetzlar)

|

|

|

Die zweite der beiden Reisepistolen Kestners, aus der Hinterlassenschaft Kestners selbst.

(Privatbesitz, abgebildet in: "Goethes Lotte. Ein Frauenleben um 1800 ". Ausstellungskatalog Hannover 2003.)

|

(Weiteres aus dem Bericht Kestners siehe unter

GESTALTUNG zum Teil ENDE)

{ENDE}

Die Nachricht vom Selbstmord Jerusalems hat Goethe sehr erschüttert. An Kestner

schreibt er Anfang November 1772:

Der unglückliche Jerusalem. Die Nachricht war mir schröcklich

und unerwartet, es war grässlich zum angenehmsten Geschenck der Liebe

diese Nachricht zur Beylage. Der unglückliche... Der arme iunge!

wenn ich zurückkam vom Spaziergang und er mir begegnete hinaus im Mondschein,

so sagt ich er ist verliebt. Lotte muss sich noch erinnern dass

ich drüber lächelte. Gott weis die Einsamkeit hat sein Herz untergraben,

und - seit sieben Jahren kenn ich die Gestalt, ich habe wenig mit

ihm geredt, bey meiner Abreise nahm ich ihm ein Buch mit das will

ich behalten und sein Gedencken so lang ich lebe.

Vom 6. bis 10. November 1772 war er in Wetzlar und ließ sich von Kestner

und Lotte die näheren Umstände schildern, ging auch an das Grab Jerusalems

auf dem Friedhof vor dem Wöllbacher Tor und erinnerte Kestner am 19.

November an den schriftlichen Bericht zu dem Ereignis, den dieser ihm offenbar zugesagt

hatte. - Dass man Jerusalem ein Grab auf dem Friedhof gewährte, war dem hohen Ansehen

seines Vaters zu danken. Außerdem war er noch lebend gefunden worden, konnte

seine Tat also bereut und sich dem christlichen Glauben wieder zugewandt haben.

(siehe unter

GESTALTUNG)