{VORREDE}

Die starke Flexion des Eigennamens - 'des Werthers' - war zum Zeitpunkt

der Erstveröffentlichung des Romans zwar noch üblich, kam in den nachfolgenden

Jahrzehnten aber mehr und mehr außer Gebrauch. Schon in der Cottaischen Ausgabe

von Goethes Schriften Bd. 11 (Tübingen 1808) wurde deshalb in der Vorrede von

der "Geschichte des armen WertheR" gesprochen, während - vermutlich wegen

eines Versehens - der Titel selbst auf "Leiden des jungen WertheRS" lautete.

Für die Ausgabe, die Weygand 1825 zum fünfzigjährigen Jubiläum

der Erstausgabe herausbrachte, wurde dann aber "Die Leiden des jungen WertheR" verwendet.

In dieser Form hat den Titel auch die Sophienausgabe übernommen, obwohl die

Ausgabe Letzter Hand (Cotta 1830) wiederum 'WertheRS' benutzt. Da Goethe in der

Fassung von 1787 zudem auf den bestimmten Artikel verzichtete und der Titel nur

"Leiden des jungen Werthers" lautete, kommen nebeneinander vor: "Die Leiden

des jungen Werthers", "Leiden des jungen Werthers" und "Die Leiden des jungen

Werther".

Darüber hinaus ist aus heutiger Sicht auffällig,

dass Werther keinen Vornamen hat.

Selbst im privatesten Gespräch mit Lotte wird er von ihr nur

'Werther' genannt, obwohl er seinerseits sie 'Lotte' nennt und

auch Albert und Wilhelm nur mit Vornamen angeredet werden bzw. nur

mit Vornamen vorkommen. Tatsächlich war jedoch gerade der Gebrauch der

Vornamen - jedenfalls für Männer - damals unüblich, und zumal Goethe hat sich

auch von engen Freunden nie anders als mit dem Zunamen anreden

lassen. Auch hat er seine Briefe nie anders als mit G. oder Goethe

unterzeichnet, nicht einmal die an Christiane Vulpius,

die Mutter seines Sohnes und seine spätere Frau. Dass Albert und Wilhelm

Vornamens-Personen sind, hat aber sicherlich weiter keine Bedeutung, sondern

dient nur der bequemeren Merkbarkeit.

~~~~~~~~~~~~

Der Name Werther stammt aus dem Niederrheinischen und ist nicht besonders

selten. Er leitet sich von 'Werder'=Insel ab und kommt auch in den Formen

Werth, Werthmann, Wertheim usw. vor.

Am 4. Mai 1771.

"Wissenschaftlicher Gärtner" bezieht sich auf die französische

Gartenkunst mit ihren geometrischen Anlagen, während es sich hier um

einen 'englischen Garten' handelt, für den ein mehr natürlicher Eindruck

angestrebt wurde. Die sehr genau bedachte Gestaltung solcher Gärten

erforderte allerdings kaum weniger 'Wissenschaft' als der französische Typus.

Am 10. Mai.

Am 12. Mai.

Dass das Wasser aus Brunnen geschöpft und in die Häuser getragen werden musste,

war in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Regel. Wer es sich

leisten konnte, nahm Wasserträger in Anspruch, und in größeren Städten wurde

Wasser auch mit Fuhrwerken ausgefahren. Erst das rapide Wachstum der Städte

von der Jahrhundertmitte an zwang zum Bau von Wasserleitungen, die innerhalb

weniger Jahrzehnte dann aber überall entstanden. -

Wetzlar zur Goethezeit bezog sein Wasser hauptsächlich aus Quellen südlich vor der Stadt,

aus dem Kaisersgrund; es wurde von dort in Holzröhren in vier innerstädtische Brunnen

- sogenannte Laufbrunnen - geleitet. Der Brunnen vor dem Wöllbacher Tor war von dieser

Versorgung aber unabhängig, er speiste sich unmittelbar aus einer Quelle des Lahnberges.

Als Wetzlar zu Ende des 19. Jahrhunderts eine moderne Wasserversorgung bekam und diese

Quelle auch versiegt war, schloss man den mittlerweile so benannten Goethebrunnen an

das städtische Leitungsnetz an.

~~~~~~~~~~~~

'Anzüglich' meint hier "anziehend". In der Bedeutung der 'anzüglichen' Rede

kam das Wort aber auch zur Goethezeit schon vor.

Am 13. Mai.

Am 15. Mai.

Werthers Äußerungen einerseits über die "geringen Leute", andererseits

über "Leute von einigem Stand" machen seine soziale Mittelstellung deutlich.

Er gehört dem wohlhabenden und gebildeten Bürgertum an und ist sich seines

Abstandes zum Volk, dem 'sogenannten Pöbel', durchaus bewusst. Der Gedanke,

sich vor diesem auszeichnen und bewähren zu müssen, ist ihm jedoch ganz

selbstverständlich - Standesdünkel, wie er ihn im Adel findet

(siehe unter

dem Brief vom 15. März 1772)

lehnt er ab. Allerdings hängt auch sein eigener Aufstieg (in die Schicht des Adels)

allein von seiner Tüchtigkeit ab, so wenig ihm an diesem Aufstieg zuletzt liegt.

Noch mehr als gegen den Adel richtet sich seine Kritik allerdings gegen die

Angehörigen seines eigenen Standes. "Hier grenzt er sich mit wachsender Schärfe ab -

gegen das Spießbürgertum, gegen den 'Philister', gegen bürgerlichen Dünkel, gegen

Opportunismus und 'Rangsucht' oder dagegen, sich vor dem Adel zu 'prostituieren'.

Er ist empfindlich und überempfindlich wie nur einer, der innerhalb derselben

Bezugsgruppe seinen besonderen Platz erst noch sucht."

Den 17. Mai.

Am 22. Mai.

Am 26. Mai.

Am 27. Mai.

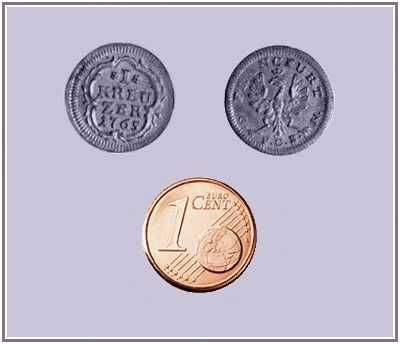

Werther ist mit dem Geschenk eines Kreuzers an jedes der Kinder durchaus großzügig.

60 Kreuzer ergaben einen Gulden und mithin schon eine Summe, die etwa dem Tagesbedarf

einer mehrköpfigen bürgerlichen Familie entsprach. - Für einen Kreuzer

erhielt man nach der Taxordnung von Wetzlar aus dem Jahre 1767 zwei Eier oder einen

Milchweck (=Milchbrötchen) von sieben Lot (etwa 100 Gramm).

Am 30. Mai.

Am 16. Junius.

Menuett = Das Menuett (ursprünglich: die Menuet), ein im 17. Jahrhundert in Frankreich

aufgekommener Gesellschaftstanz in langsamem Dreivierteltakt, stand regelmäßig am

Anfang eines Tanzabends. Nach unseren Begriffen handelte es sich dabei allerdings weniger

um einen Tanz als um eine Tanzvorführung, da immer nur ein Paar tanzte und danach zur Seite

trat, um dem nächsten Paar Platz zu machen. Die einzelne Tanzsequenz dauerte nur zwischen

einer und zwei Minuten, konnte allerdings auf Wunsch der Dame auch variiert und verlängert

werden. Das Paar verneigte sich zunächst vor den Anwesenden und absolvierte

dann teils neben-, teils miteinander verschiedene Figuren, bei denen es hauptsächlich

auf die zierliche Setzung der Füße, elegante Verbeugungen und Knickse und ein gefälliges

Durchschreiten der Tanzfläche ankam. Die intimste Geste war, dass man sich ab und zu bei

den Händen fasste und umeinander drehte.

Der Vorschrift nach musste sich das Paar beim Menuett so bewegen, dass die

Schrittfolge auf der Tanzfläche ein "Z" oder umgekehrtes "S" ergab. Die Schilderung

Werthers lässt allerdings zweifelhaft erscheinen, ob man sich hier noch genau

nach der Vorschrift richtet.

Englischer = Der englische Tanz, auch Contretanz genannt, wurde im 17. Jh. in Frankreich

aus der Nachahmung englischer Volkstänze entwickelt (deshalb ursprünglich "Country Dance").

Er folgte bei Tanzabenden dem Menuett, hat einen lebhaften Zweivierteltakt und wird in Gruppe getanzt.

Vier, sechs oder acht Paare bilden zunächst einen Kreis und springen einige Takte links,

einige rechts herum. Danach stellen sie sich in Reihe oder im Karree gegenüber auf, tanzen

aufeinander zu und wieder zurück, wechseln über Kreuz die Partner, bilden einen äußeren und

einen inneren Kreis und gehen gegenläufig umeinandner herum usw. Der Contretanz hat

eine recht komplizierte, immer wieder variierbare Choreographie und erforderte deshalb einen

Tanzmeister, der den Tänzern die jeweiligen Figuren ansagte.

Deutscher = Der deutsche Tanz, das 'Walzen', entsprach schon ziemlich dem heute noch

getanzten Wiener Walzer, wenn schon das Tempo noch geringer war und auch der 'Deutsche'

noch in einer Gruppe getanzt wurde. Die Paare stellten sich im Kreis auf und drehten

sich zu zwei Dreiviertel-Takten jeweils einmal um sich selbst, während sich alle

gleichzeitig auf dem Kreisbogen ein Stück weiter bewegten. Der Herr fasste die

Dame dabei um die Taille und sie legte ihm die Hände auf die Schultern. Die

Linksdrehung der Paare bei gleichzeitiger Linksdrehung des Paarkreises ergab ein

beschwingtes Gesamtbild, konnte aber auch schon, da die Paare sich nicht trennten,

als individuelles Tanzen verstanden werden. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde

auf die Kreisbildung mehr und mehr verzichtet und jedes Paar suchte sich bei seinen

Drehungen auf der Tanzfläche seinen eigenen Weg. Zugleich ging man zu der noch

heute üblichen Tanzhaltung mit dem einem abgestreckten Armpaar über.

Welche Sinnlichkeit in diese Art zu tanzen hineingelegt wurde, zeigt das Urteil

der 19jährigen Pauline Fürstin zur Lippe (späterer Regentin von Lippe-Detmold),

die 1788 über den "frechen, sittenlosen Tanz der Deutschen" schreibt:

Ein Frauenzimmer, das diesen gern und lange, oft mit einem ihr nicht unangenehmen Liebhaber tanzt,

geb' ich schon halb verlohren; denn, mit welchem Muth wird sie dem Manne Etwas

versagen, der sie im Augenblick vorher an sein laut klopfendes Herz drückte, dessen

Arme voll kochenden Bluts sie fest umfaßten und wild im rauschen Wirbeltanz dreheten,

der seine glühende Wange auf ihr brennendes Angesicht drückte, und ihr so viel Küsse

rauben konnte, als er wollte - Sie wird Dem, ... in dessen Umschlingungen sie sich

wonnetrunken im Taumel der Lust verlohr, wo so leicht jede ernste Empfindung vom Rausch

der Sinnlichkeit überwältigt und alles edlere Gefühl der weiblichen Würde so leicht

weg geschwärmt wird - o sie wird ihm nicht lange widerstreben und - selbst das Opfer

seyn in dem Augenblick, da sie von einem Andern Opfer zu empfangen glaubte.

Ein ähnliches Urteil trifft 1832 in seinem "Demokritos" auch noch Karl Julius Weber (1767-1832):

Wenn das Paar sich eng umschlingt, Knie an Knie, Brust an Brust, Aug in Auge, die Hand des

Mädchens auf der Schulter des Jünglings, und die seinige noch traulicher auf schwellenden runden

Hüften, wenn der reine Athem der Schönen anweht, wenn man an den heißen Wangen die Wärme fühlt und

ein Herz dem andern entgegenklopft, muss da nicht Phantasie und Sinnlichkeit rege werden?

"... mein Chapeau walzt schlecht ..." Frz. chapeau heißt eigentlich Hut, hier in der

Bedeutung von Tänzer, weil die Herren beim Menuett in zeremonieller Weise einen

Hut auf- und abzusetzen hatten.

Am 19. Junius.

Eine Rückfahrt bei Sonnenaufgang bedeutet für Wetzlar Mitte Juni eine

Zeit morgens gegen vier Uhr. (Nach Ortszeit, also dem tatsächlichen

Sonnendurchgang, nach dem man damals die Uhren noch gestellt hat, geht die Sonne

in Wetzlar am 15. Juni gegen 3.40 Uhr auf.) Da die Hinfahrt bei

Sonnenuntergang stattfindet - Mitte Juni nach Ortszeit 20.10 Uhr -,

dauert der Ball immerhin sieben Stunden.

Am 21. Junius.

Ein bemerkenswertes Detail ist, dass man sich damals in Wirtshäusern

seine Mahlzeit noch selbst zubereiten konnte oder die Zutaten zur

Zubereitung mitbrachte. Bei Ausflugslokalen gab es das noch bis in die

Zeit um den Zweiten Weltkrieg. "Hier können Familien Kaffee kochen!",

hieß es da auf Schildern, ein Angebot an ärmere Familien, sich für

ein paar Groschen eine mitgebrachte Kaffeemahlzeit selbst zubereiten zu können.

Am 29. Junius.

Am 1. Julius.

Quakelchen = "Quacker" war nach Frankfurter

Umgangssprache der Kosename für einen kleinen Jungen,

also als Liebling, Herzblatt, Sonnenschein usw.

zu verstehen.

böser Humor = schlechte Laune

Vikar = Hilfspfarrer, Anwärter auf eine Pfarrstelle

~~~~~~~~~~~~

Die Pfarrhaus-Szenerie gibt ein aufschlussreiches Bild

von der damaligen Wahrnehmung der Lebensalters-Stufen. Der Pfarrer

hat vor 27 Jahren als armer Student seine jetzt 50jährige

Frau kennengelernt, er ist also sicherlich noch nicht

älter als Mitte fünfzig. Wahrgenommen aber wird er als "der Alte",

geht auch bereits am Stock und ist an seinem Lebensabend angekommen.

(Im Brief vom 15. September 1772 wird dann mitgeteilt, er sei bereits gestorben.)

Seine Tochter ist verlobt und wird heiraten, doch hat er zugleich noch

einen Sohn von vier oder fünf Jahren, das 'Quakelchen' seines Alters.

So überschneiden sich zur damaligen Zeit die Generationen,

zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind eines Ehepaares konnte

leicht ein Altersabstand von 20 Jahren bestehen.

Bemerkenswert ist auch noch, dass der Pfarrer sich vornimmt, im nächsten

Jahr zu einer Kur nach Karlsbad zu fahren. Dass dies sowohl als

Behandlungsform wie auch den materiellen Möglichkeiten nach

für einen Dorfpfarrer in Betracht kommt, würde man so leicht

für diese Zeit nicht vermuten.

Am 6. Julius.

Kleine Mädchen zu warnen, sich nicht von fremden Männern küssen

zu lassen, weil ihnen dann ein Bart wachse, ist zweifellos ein zu

ihrem Schutz erfundenes Märchen - sie sollten Intimitäten mit

fremden Männern eben aus dem Wege gehen. Wenn der Vater des neugeborenen

Kindes diesem Märchen gut aufklärerisch widerspricht, zeigt das

nur, dass er den tieferen Sinn des Ratschlages - ebenso wie Werther oder Goethe - nicht

mehr wahrnimmt.

Am 8. Julius.

Am 10. Julius.

Am 11. Julius.

'Gulden' war im 18. Jahrhundert in Deutschland sowohl Münze wie

Rechnungseinheit und bedeutete eine Münze mit einem Silberanteil von

ca. 13 Gramm (Raugewicht ca. 15 Gramm), nämlich 20 Stück aus

der feinen Mark, die im 18. Jahrhundert einem Silbergewicht von ca. 260

Gramm entsprach. Auch halbe oder Zwei-Drittel-Taler mit diesem Gewicht

wurden deshalb als Gulden bezeichnet.

Am 13. Julius.

Am 16. Julius.

Das häusliche Klavierspiel im 18. Jahrhundert fand noch nicht

auf dem uns bekannten Hammerklavier (auch Pianoforte genannt) statt,

sondern auf dem kleineren Klavichord. Die Saiten wurden bei diesem

Instrument durch Eisenstifte zum Klingen gebracht, weshalb Ton und

Lautstärke durch den Anschlag noch kaum moduliert werden konnten

(Beispiele unter siehe unter

ZITATE).

Wie solche Instrumente aussahen, ist auf den Illustrationen zum 'Werther' zu sehen

(siehe die

ILLUSTRATIONEN zum

Brief vom 4. Dezember 1772).

Die Hammerklaviere des 18. Jahrhunderts waren noch große liegende Kästen,

also Vorformen des Flügels, während das Klavier mit senkrecht

stehendem Kasten erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam.

Am 18. Julius.

Auch wenn das Wort von den 'tausend Talern' nur eine Redewendung ist -

es handelt sich dabei um eine durchaus kalkulierbare Summe. Der

Konventionstaler war eine Silbermünze im Raugewicht (Silberanteil

900/1000) von ca. 29 Gramm, d.h. er enthielt ca. 26 Gramm reines Silber.

(Die reichseinheitlich gewichtete 'Mark' bedeutete im 18. Jahrhundert ca. 260

Gramm Silber.) Bei eintausend Talern wären also 26 kg Silber zusammengekommen

- schon 10% mehr als die Menge, die Goethe bei seinem Amtsantritt in Weimar 1776

als Jahresgehalt erhielt (nämlich 1200 Reichstaler; der Reichstaler war

mit ca. 21 Gramm ein Viertel weniger wert als der Konventionstaler). Zehn Jahre

später betrug Goethes Gehalt allerdings schon das Doppelte.

"Bononischer Stein" = Bologneser Schwerspat, ein fluoreszierender Stein,

von dem Goethe in seiner "Italienischen Reise" (1816) mitteilt, er werde zu

'kleinen Kuchen' verarbeitet, die "im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher

dem Lichte ausgesetzt gewesen, und die man hier kurz und gut Fosfori nennt."

(Eintrag zum 20. Okober 1786)

~~~~~~~~~~~~

Surtout = frz. Mantel, Umhang ('über alles')

Den 19. Julius.

Den 20. Julius.

Subordination = Unterordnung.

Am 24. Julius.

prostituiert = sich bloßgestellt; als Begriff für das

Sich-bloß-Stellen von Frauen erst im späten 19. Jahrhundert

aufgekommen, weil ältere Begriffe wie 'Hurerei' oder 'Dirnenwesen'

nicht mehr gesellschaftfähig waren.

Am 26. Julius.

Man hatte zu jener Zeit noch keine Löschblätter, sondern gebrauchte Sand

zum Abtrocknen der Tinte. Er wurde aus einer Art Salzstreuer über das Blatt

gestreut und anschließend - blaugefärbt - in ein Gefäß geschüttet oder weggeblasen.

Leicht konnten aber Sandkörnchen an dem Blatt kleben bleiben.

Am 30. Julius.

so ehrlich = so ehrenhaft, so anständig

Prätension = Ansprüche

Strohmänner = Strohpuppen, also nicht

in der heutigen Bedeutung von 'Ersatzmännern' zu verstehen.

Am 8. August.

Am 10. August.

Am 12. August.

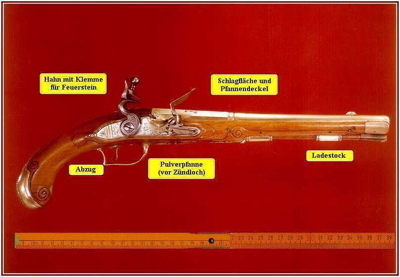

Terzerol (Italienisch: terzeruolo = Habicht) bezeichnet keine bestimmte

Waffenart, sondern nur allgemein eine kleine Pistole für den privaten

Gebrauch. Im 18. Jahrhundert waren das Steinschloss-Pistolen, so genannt

nach dem Feuerstein (Schwefelkies), der in eine Art Schraubstock

geklemmt wurde und beim Aufschlagen den Zündfunken erzeugte. Das Laden

der Waffe war umständlich. Zunächst wurde über die vordere Rohröffnung

das Pulver eingefüllt, dann mit dem Ladestock die Kugel nachgeschoben

und schließlich auf die außen liegende Pfanne eine kleine Menge Pulver

für die Zündung gegeben. Die Pfanne wurde mit einem Deckel, an dem sich

zugleich die Schlagfläche befand, abgedeckt (das Teil im ganzen hieß

'Batterie', nach franz. battre = schlagen). Beim Auslösen entzündete

der geschlagene Funke das Pulver auf der Pfanne, und über ein seitliches

kleines Loch fuhr die Flamme in das Rohr, wo sie wiederum das Pulver dort

zur Zündung brachte. Steckte statt der Kugel der Ladestock im Rohr,

wurde er ebenfalls wie ein Geschoss herausgetrieben.

~~~~~~~~~~~~

Gewehr = hier allgemein im Sinne von 'Waffe'.

~~~~~~~~~~~~ |

|

Die Funktionsweise eines Steinschlosses (nach Heinrich Müller: Gewehre -

Pistolen - Revolver. Leipzig 1979. S. 123)

|

Das Steinschloss war von der Mitte des 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert

der für Handfeuerwaffen übliche Mechanismus. Es wurde durch das

Perkussionsschloss abgelöst, bei dem neue Zündmittel durch einen Schlag

entflammt wurden, so dass die Zündung im Inneren des Rohres stattfinden konnte.

|

|

Ein Terzerol mit Steinschloss aus der Zeit um 1770, Kaliber 12 mm. (Waffenmuseum Suhl/Thüringen)

|

Am 15. August.

Inzidentpunkt = juristischer Fachausdruck für einen (strittigen) Begleitumstand

Am 18. August.

Am 21. August.

Am 22. August.

Am 28. August.

Am 30. August.

Am 3. September.

Am 10. September.

sympathetisch = gemeinsam empfindend, Modewort gegenüber dem schlichteren 'sympathisch'

Am 20. Oktober 1771.

Am 26. November 1771.

Am 24. Dezember 1771.

"Inversionen", also Umkehrungen der üblichen Wortstellung im Satz, sind

Kennzeichen der leidenschaftlichen Sprechweise des Sturm und Drang. Schon

der Satz, in dem Werther seinen Zorn formuliert, zeigt eine solche Inversion:

"...von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todfeind".

~~~~~~~~~~~~

Deraisonnement = (frz.) unvernüftiges Gerede, Geschwätz

Den 8. Januar 1772.

Dass man danach trachtete, mit dem Stuhl bei Tisch - also an der

Tafel des Landesherren, Ministers, Vorgesetzten usw. - weiter

hinaufzurücken, zeigt den stark zeremoniellen Charakter von

Tischordnungen an. Die Gäste wurden entsprechend der Wichtigkeit,

die ihnen der Gastgeber zugestand, näher oder ferner von ihm plaziert.

Am 20. Januar.

Raritätenkasten = auf Jahrmärkten gezeigte Guckkästen, in denen man sich

gemalte Bilderfolgen ansehen konnte.

Den 8. Februar.

Am 17. Februar.

Am 20. Februar.

Den 15. März.

Die Szene zeigt sehr schön, wie Standesschranken

funktioniert haben - nicht über Rechte oder Verbote,

sondern über Konventionen. Obwohl der Graf Gastgeber ist und

nach Machtstellung und Rangordnung über seinen adligen Gästen steht,

kann er es sich nicht erlauben, einen Bürgerlichen in ihren

Kreis mit einzubeziehen. Das galt selbst noch für Landesherren.

Auch Friedrich Schiller, obwohl in Weimar hochangesehen, konnte

zu Empfängen des Herzogs Karl August erst eingeladen werden,

nachdem er - 1802 - geadelt worden war. Seine Nobilitierung

erfolgte geradezu zu dem Zweck, dass nicht nur seine Frau, eine

geborene von Lengefeld, sondern auch er 'bei Hofe' verkehren konnte.

~~~~~~~~~~~~

distinguiert mich = (frz.) zeichnet mich aus

en passant = (frz.)im Vorbeigehen, beiläufig

übel fourniert = (frz.) schlecht/dürftig angezogen

Kabriolett = leichte offene Kutsche

Am 16. März.

ehegestern = vorgestern

Am 24. März.

Am 19. April.

Der Dukat hatte ein Gewicht von 3,4 g Gold, das entsprach etwa

drei Konventionstalern zu je 29 g Silber (der Tauschwert von

Gold lag gegenüber der offiziellen Silberwährung nicht fest). Ein

Geschenk von 25 Dukaten (1 Dukat zu 6 Gulden = 150 Gulden) macht etwa ein Monatsgehalt

aus, wie es Goethe in den Anfangsjahren in Weimar als Minister erhielt.

Eine bürgerliche Familie hätte davon über drei Monate gut leben können.

Oder ein anderer Vergleich: zwei Zimmer im teuren Wetzlar kosteten um 1770

150 bis 180 Gulden pro Jahr.

Am 5. Mai.

Sechs Meilen = Landmeilen, d.h. rund 40 Kilometer und damit ziemlich genau

die Entfernung zwischen Darmstadt und Frankfurt, dessen Konturen sich auch

in der Beschreibung von Werthers 'Geburtsort' wiederfinden. Nur allerdings

die angedeutete Größe entspricht Frankfurt nicht, wenn der 'liebe, vertrauliche Ort'

hier einer 'unerträglichen Stadt' entgegengesetzt wird. Frankfurt war mit dazumal

36 000 Einwohnern eine der größten deutschen Städte.

Am 9. Mai.

Am 25. Mai.

Am 11. Junius.

Am 16. Junius.

Waller = Wallfahrer

Am 18. Junius.

Am 29. Julius.

Am 4. August.

Am 21. August.

Am 3. September.

Am 4. September.

Am 5. September.

Am 6. September.

Die hier beschriebene 'Werther-Kleidung' war zeittypisch und wurde

auch von Karl Wilhelm Jerusalem getragen. In "Dichtung und Wahrheit"

(12. Buch) schreibt Goethe über ihn:

Seine Kleidung war die bei den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte:

blauer Frack, ledergelbe Weste und Unterkleider und Stiefeln mit braunen Stolpen.

Das 1768 gemalte Bild des Herzogs Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha (1745-1804)

gibt die Kombination perfekt wieder, auch die beigefarbenen Lederhandschuhe

(linke Hand) darf man sich zu Werthers Ausstattung hinzudenken. - Den Herzog von

Sachsen-Gotha hat Goethe als Weimarer Minister gut kennengelernt.

Er tauschte sich in Kunstfragen mit ihm aus, begleitete ihn

auf die Jagd und wechselte mit ihm auch eine Reihe von Briefen.

|

|

Johann Georg Ziesenis (1716-1776): Herzog Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha (1768).

(Berlin, Staatliche Museen)

|

Am 12. September.

Am 15. September.

Für den geschilderten Eigentums-Konflikt deutet sich

folgender Hintergrund an: Da sich Pfarrer und Dorfschulze den

Erlös aus dem Verkauf der Stämme zu teilen gedachten,

muss es sich bei dem Pfarrgrundstück um Gemeindeeigentum

handeln. Doch auch der Gemeinde bzw. dem Schulzen (= Gemeindevorsteher, Bürgermeister)

wird das Eigentum an den Stämmen streitig gemacht, insofern die 'Kammer', d.h. eine

landesfürstliche Finanzbehörde, noch alte Rechte an dem Teil

des Pfarrhofs hat, wo die Bäume gestanden haben. So kann

sie die Stämme beschlagnahmen und zu ihren Gunsten versteigern

lassen. Bemerkenswert: Den Hinweis auf die 'alten Rechte' hat Goethe in der zweiten

Fassung eigens eingefügt, weil ihm die bloße Mitteilung, dass

die Kammer die Stämme beschlagnahmte, zum Verständnis offenbar

nicht ausreichte.

Bezieht man die Mitteilung, dass dies ein Ereignis in oder bei

Frankfurt war (siehe unter

GOETHE ETC.), auf den geschilderten

Rechtskonflikt, so scheidet die St.-Peters-Pfarrei der Freien Reichsstadt

Frankfurt freilich aus. Hier gab es weder einen Dorfschulzen, mit dem der

Pfarrer hätte teilen können, noch einen Landesfürsten, Pfarrhaus und Kirche

gehörten der Stadt. Man würde dann am ehesten an die Landgrafschaft Hessen denken,

wo Goethe wegen seiner Fußmärsche nach Darmstadt auch sicherlich einige Pfarrhöfe

kannte. Eine verwendbare Spur hat sich hier aber bislang nicht gefunden.

Immerhin ist die Übertragung des Falles auf die Frankfurter Verhältnisse nicht

unmöglich. Wenn der Bildhauer sich an der Erneuerung der Kirche nur gegen die

Überlassung der Stämme beteiligen wollte und der Pfarrer einwilligte, so

könnte der Magistrat sich eingemischt und die Stämme zur Versteigerung

gebracht haben, weil ihm dieses Geschäft zu ungünstig erschien. Der Wert von

Nussbaumholz war hoch. Als langsam wachsendes Holz war (und ist) es wegen seiner

schönen Maserung und Polierfähigkeit für Möbel, Gewehrschäfte

oder auch nur Tabakspfeifen hoch begehrt.

Dass Werther auf die Bestrafung der Pfarrersfrau durch die Dorfbewohner

in Form geringerer Abgaben hofft, erklärt

sich so, dass die Gemeinden ihre Pfarrer durch Naturalien zu

'besolden' hatten, dabei aber unterschiedlich großzügig sein

konnten.

Am 10. Oktober.

Am 12. Oktober.

Am 19. Oktober.

Am 26. Oktober.

Am 27. Oktober.

Am 30. Oktober.

Am 3. November.

verlechter Eimer = leckender Eimer;

eherner Himmel = bronzefarbener Himmel

Am 8. November.

Am 15. November.

Am 21. November.

Am 22. November.

wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen = wenn

ich es mir gestattete, könnte ich das Widersprüchliche meines Verhaltens breit ausführen

Am 24. November.

Am 26. November.

Am 30. November.

Generalstaaten = bis 1795 der Name der Niederlande, hier offenbar ein Bezugspunkt

für die Einbildungen des Schreibers, weil die Niederlande eine reiche Handelsnation waren.

Jelängerjelieber = Geißblatt, üppig blühende Rankpflanze

Tausendgüldenkraut = blassrot blühendes Doldengewächs,

dem allerlei Heilwirkungen nachgesagt werden.

Am 1. Dezember.

Am 4. Dezember.

Das häusliche Klavierspiel im 18. Jahrhundert fand noch nicht

auf dem uns bekannten Hammerklavier (auch Pianoforte genannt) statt,

sondern auf dem kleineren Klavichord. Die Saiten wurden bei diesem

Instrument durch Eisenstifte zum Klingen gebracht, weshalb Ton und

Lautstärke durch den Anschlag noch kaum moduliert werden konnten

(Ein Klangbeispiel siehe unter

ZITATE).

Wie solche Instrumente aussahen, siehe unter den

ILLUSTRATIONEN zu diesem Brief.

Am 6. Dezember.

{BERICHTSTEIL I}

in seinem wirksamen Leben = als er noch berufstätig war

schien ihr Schweigen empfunden zu haben = schien ihr Schweigen als

einen Vorwurf gegen sich empfunden zu haben

{BRIEFEINLAGE I)

{BRIEFEINLAGE II}

{BRIEFEINLAGE III}

{BERICHTSTEIL II}

politisch = hier: berechnend, gefühllos

Kontos fordern = Abrechnungen machen lassen

{OSSIAN}

{ABSCHIED}

Werthers Knabe = Diener

ängstliche Lade = Sarg

{ENDE}

"Blick vom Pulver" = der Lichtblitz, der bei einer Steinschloss-Pistole

durch die Zündung des Pulvers auf der Pfanne entsteht (Näheres

siehe unter

KULTURELLES zum

Brief vom 12. August 1771).

~~~~~~~~~~~~

Die Beerdigung bei Nacht und das Tragen des Sarges durch

Handwerker waren im 18. Jahrhundert üblich, doch dass kein

Geistlicher den Totenzug begleitet, ist Werthers Selbsttötung

zuzuschreiben. Sich das von Gott gegebene Leben selbst zu nehmen ist

nach christlicher Auffassung nicht erlaubt, und da überdies der Selbstmörder

seine Tat nicht bereuen, also auch keine Absolution erhalten kann, konnte

Selbstmördern die Bestattung auf den im 18. Jahrhundert allein

vorhandenen kirchlichen Friedhöfen verweigert werden. Die Bestattung

erfolgte in solchen Fällen entweder außen an der Kirchhofsmauer

oder sogar auf dem Schindanger, dem Ablageplatz für Tierkadaver

und Hingerichtete. Werther erhält dank der Fürsorge des Amtmanns

immerhin ein Grab auf dem Friedhof - und sogar an der von ihm gewünschten Stelle.