|

Erlebnisse Goethes /Erster Teil |

|

|

|

|

Erstes Kapitel

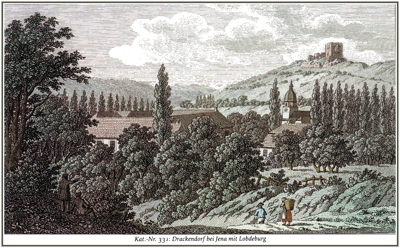

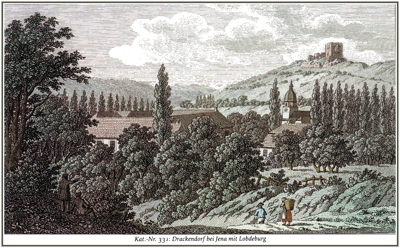

Die Entstehung der

Wahlverwandtschaften ist eng mit Goethes Aufenthalten in Drackendorf nahe Jena verbunden (lang 'Drakendorf' gesprochen, deshalb auch oft so geschrieben). Goethe kannte den Ort aus vielen Besuchen bei der Familie des Freiherrn von Ziegesar,

dem dort ein Rittergut gehörte. Besonders von 1805 an stellte er sich gern bei diesem ein. Die zwanzigjährige jüngste Tochter des Hauses, Sylvie von Ziegesar, gefiel ihm,

und ein gemeinsamer Aufenthalt mit den Ziegesars im Sommer 1808 in Karlsbad und Franzensbad vertiefte die Beziehung noch. Zum 8. Juni 1809 etwa vermerkt er in seinem Tagebuch, er sei nach der Arbeit

an den

Wahlverwandtschaften in Drackendorf gewesen und habe dort mit den Ziegesars einen Spaziergang zur Lobdeburg gemacht.

Man hat deshalb Sylvie auch für das Urbild von Ottilie gehalten.

Nähere Anhaltspunkte dafür scheint es allerdings nicht zu geben, und da sich nach der Veröffentlichung des Romans das Verhältnis zu den Ziegesars auch nicht trübte, ist

von deutlichen Entlehnungen kaum auszugehen.

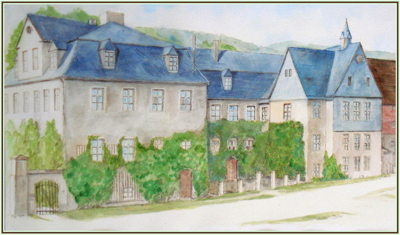

Unzweifelhaft hat Drackendorf aber für das Landschaftsbild der Wahlverwandtschaften das Vorbild geliefert. Von Anfang an hat man die große Anschaulichkeit der Szenerie

um das freiherrliche Schloss herum gelobt. Zwar gibt es dieses Schloss selbst in Drackendorf nicht, aber alle Eindrücke von den landschaftlichen Verhältnissen in dessen Umgebung lassen sich gut mit Drackendorf verbinden.

|

|

Drackendorf bei Jena in einer Radierung von 1815

|

|

|

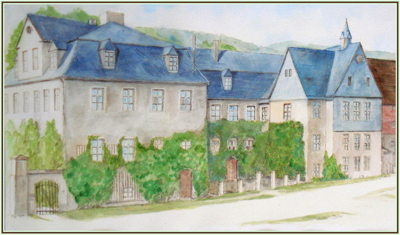

Drackendorf bei Jena in einem Aquarell von 1961

|

|

|

Das Gutshaus der Familie von Ziegesar in Drackendorf (1949 abgerissen)

|

Bemerkenswerter als die Ortsbestimmung selbst ist das anwachsende Interesse an solchen Identifizierungen. Im 18. Jahrhundert spielten die meisten

deutschen Romane noch im Irgend- oder Nirgendwo oder in nicht erreichbaren exotischen Fernen. Mit ihrer Ansiedlung in deutschen Landschaften wollten es die

Leser nach und nach immer genauer wissen und griffen jedes Indiz auf, das mit einem wirklichen Ort in Verbindung zu bringen war. So wurden neben

Drackendorf auch weitere Gegenden in Thüringen als Schauplatz des Romans 'erkannt'. Und nicht nur dort. Als Achim von Arnim im Sommer 1817

von Karlsbad nach Dresden unterwegs war, kam er bei Saaz an dem Barockschloss Schönhof vorbei (Krásný Dvůr) und schrieb darüber an Bettina, seine Frau:

"[Ich] entdeckte dort zu meiner Verwunderung den Stoff zu den vielen Gartenanlagen in den Wahlverwandtschaften. Ein prachtvolles gotisches

Haus, das übrigens gar keine Bestimmung hat, als wegen der weiten Aussicht hinaufzusteigen, ist die Grabkapelle, die Wasseranlagen, das Haus auf der

Höhe alles ist da zu finden, der Besitzer ist übrigens 70 Jahr alt geworden, die Frau nicht viel weniger, und wenn etwas Unrichtiges an

Wahlverwandtschaften dort vorgegangen sein sollte, so hat es doch keinem von Beiden am Leben geschadet."

Für diesen Ort hat sich Achim von Arnim geirrt, Goethe lernte Schönhof erst 1810 kennen, aber es bestätigt sich doch der nachhaltige Eindruck, den die

Schauplatzbeschreibung dazumal hinterließ. Nicht unaufschlussreich ist das tatsächliche Aussehen des Schlosses, weil es die Dimensionen zeigt, in denen sich die Zeitgenossen

das Besitztum des Barons Eduard vorgestellt haben.

|

|

Schloss Schönhof in Böhmen

|

Nicht alle Leser begnügten sich zu den Schauplätzen mit Vermutungen, man fragte auch bei Goethe an. "Da wollen sie wissen", beklagt er sich

im Dezember 1826 gegenüber Eckermann, "welche Stadt am Rhein bei meinem Hermann und Dorothea gemeint sei! - Als ob es nicht besser wäre, sich jede beliebige

zu denken! - Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie."

Noch weiter ging aber der sächsische Kunstmäzen Johann Gottlob von Quandt (1787-1859). Er hatte Goethe 1808 in Karlsbad kennen gelernt und begann 1830

damit, in seinem Gutsbezirk Dittersbach bei Dresden die Szenerie der Wahlverwandtschaften landschaftlich nachzugestalten. Wie weit er damit gekommen ist,

lässt sich nicht mehr feststellen, doch ist immerhin ein "Haus auf der Höhe" nach dem Romanvorbild fertig geworden.

Es gilt als die "früheste Goethe-Verehrungsstätte" und wirft ebenfalls ein Licht auf die Vorstellungen, die sich die erste Lesergeneration von einem solchen Gebäude gemacht hat.

|

|

Das 1833 fertiggestellte Belvedere "Schöne Höhe" in Dittersbach

|

Zweites Kapitel

... und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, dass Charlotte auch hier für

das Gefühl gesorgt habe. ... Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet,

eingefügt oder sonst angebracht; der hohe Sockel der Kirche selbst war damit vermannigfaltigt und geziert.

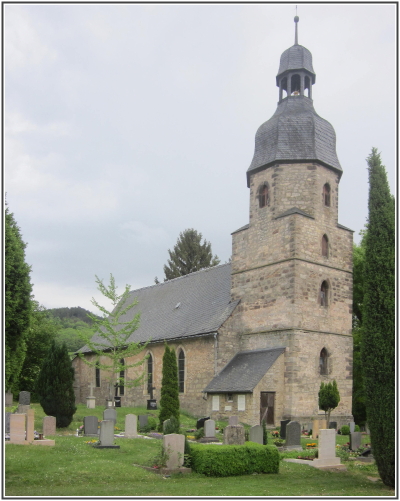

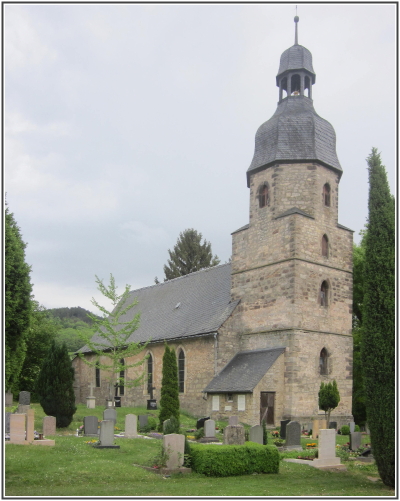

Es liegt nahe, auch für den Kirchhof an Drackendorf zu denken, doch ist der Hintergrund ein anderer. Das Muster einer solchen parkähnlichen Anlage war der

"Neue Begräbnisplatz" von Dessau-Wörlitz. Fürst Leopold von Dessau, den Goethe persönlich kannte, hatte von seinem Hofarchitekten

Erdmannsdorff 1787 einen klassizistischen Friedhof planen lassen, der in ganz Deutschland gerühmt wurde. Die bescheidene Gräbergestaltung mit weiten

Freiflächen dazwischen sorgte für eine würdige Zone der Ruhe, in der auch zumal die sozialen Unterschiede zwischen den Verstorbenen aufgehoben waren.

Sogar eine Baumschule war als Nutzfläche einbezogen.

Ob Goethe etwas Ähnliches in Drackendorf angeregt hat, als er sich dort an der Umgestaltung der Parkanlagen beratend beteiligte, ist nicht bekannt. Zeuge solcher Arbeiten war er sicherlich nicht, sonst würde Charlotte nicht in kurzer Zeit mit der Neuordnung fertig geworden sein. Die Kirche lässt sich in der Beschreibung des Romans aber erkennen, auch wenn von ihrem "hohen Sockel" nichts mehr zu sehen ist. Selbst der Eingang an der Stirnseite musste wegen der Aufschüttungen für weitere Gräber geschlossen und durch einen seitlichen Anbau ersetzt werden. Wie auch anderswo zu sehen, stehen ältere Kirchen aus diesem Grund oft gleichsam fußlos da, sofern man nicht sogar ein paar Stufen zu ihnen oder in ihnen hinuntergehen muss.

|

|

Die Kirche von Drackendorf heute

|

Viertes Kapitel

Und so begann der Hauptmann: »An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, dass sie einen Bezug auf sich selbst haben ...«

Goethe hat 1809 in einer Selbstanzeige der Wahlverwandtschaften auf seine eigenen naturwissenschaftlichen Studien und Forschungen als maßgeblichen Ursprung des Romans hingewiesen: "Es scheint, daß den Verfasser seine fortgesezten physikalischen Arbeiten zu diesem seltsamen Titel veranlaßten", heißt es im Morgenblatt für gebildete Stände. "Er mochte bemerkt haben, daß man in der Naturlehre sich sehr oft ethischer Gleichnisse bedient ... und so hat er auch wol in einem sittlichen Falle, eine chemische Gleichnißrede zu ihrem geistigen Ursprunge zurückführen mögen, um so mehr, als doch überall nur eine Natur ist, und auch durch das Reich der heitern Vernunft-Freyheit die Spuren trüber leidenschaftlicher Nothwendigkeit sich unaufhaltsam hindurchziehen ..."

Goethe hat chemische Versuche zum Verhalten von Laugen selbst durchgeführt und vielleicht auch die "Chemischen Vorlesungen für alle Stände" beachtet, die 1799 der Weimar'sche Bergrat Alexander Nicolaus Scherer abhielt. Die Ausführungen des Hauptmanns entstammen jedenfalls einschließlich des Begriffs der 'Wahlverwandtschaften' gänzlich der naturwissenschaftlichen Diskussion der Zeit. Schon damals übertrug Goethe den Begriff aber auch auf das menschliche Bindungsverhalten. In einem Brief an Schiller vom 23. Oktober 1799 bemerkt

er über den französischen Dramatiker Crébillon: "Er behandelt die Leidenschaften wie Kartenbilder ... Es ist keine Spur von der zarten chemischen Verwandtschaft, wodurch sie sich anziehen und abstoßen, vereinigen, neutralisieren, sich wieder scheiden und herstellen."

Sechstes Kapitel

Ein Wagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; das liebe Kind eilte, sich ihr

zu nähern, warf sich ihr zu Füßen und umfasste ihre Kniee.

Im Februar 1829 hat Goethe gegenüber Eckermann geäußert, es sei in den

Wahlverwandtschaften "kein Strich enthalten, der nicht erlebt, aber kein Strich so, wie

er erlebt" worden sei. Früh hat man deshalb vor allem nach einem Vorbild für Ottilie gesucht, in der man nichts anderes als eine heimliche Liebe Goethes vermutete. Neben Sylvie

von Ziegesar (siehe

GOETHE zum

ERSTEN KAPITEL) wurden mehrere andere junge Frauen als Vorbilder in Betracht gezogen.

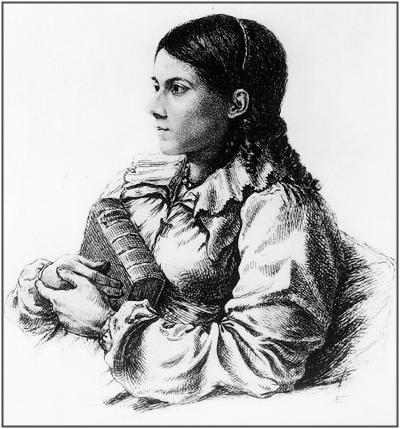

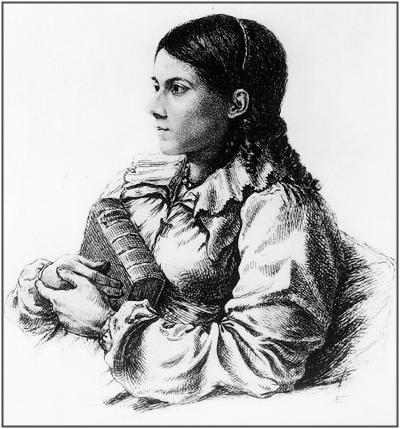

Die vergleichsweise deutlichsten Verbindungen lassen sich zu Minna Herzlieb (1789-1865) herstellen. Minna war wie Ottilie ein Waisenkind, als Fünfzehnjährige aufgenommen von dem

Jenaer Buchhändler Friedrich Frommann und seiner Frau, die Goethe gut kannte. Ende 1807 ist er etliche Male bei den Frommanns zu Gast gewesen und hat mehrere Sonette mit Liebesthemen

auf Minna Herzlieb verfasst. Auch ein Weihnachtspäckchen hat er an sie geschickt, und gegenüber Christiane bekannte er im November 1812 aus Anlass einer Wiederbegegnung, sie sei

"immer noch so hübsch und so artig, daß ich mir gar nicht übel nehme, sie einmal mehr als billig geliebt zu haben". Eine wirkliche Annäherung an sie ist aber auszuschließen,

und auch sonst sind die Parallelen zu Ottilie nicht allzu weit gegangen. Obwohl die Frommanns die Wahlverwandtschaften gleich gelesen haben, ist weder von ihnen noch anderen aus diesem Kreis

je geäußert worden, es könnte Minna Herzlieb in ihr gemeint sein.

|

|

Minna Herzlieb im Jahre 1812.

|

~~~~~~~~~~~~

»Du erinnerst dich«, sagte der Hauptmann, »wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Wunsch äußerten, eine ländliche sogenannte

Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegnes Dorf ... zur Schweizer Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr befördern,

einrichteten.«

Die Erinnerung an eine frühere Reise durch die Schweiz lässt Goethes Aufenthalte dort in den Blick kommen. Besonders seine Reise im Herbst 1779 mit dem Herzog von Sachsen-Weimar, seinem Landesherren, zeigt hier Parallelen. Goethe lobt in seinen Briefen an Frau von Stein mehrmals die Ordnung und Sauberkeit der Schweizer Verhältnisse. "Über alles muss man die schöne Weege preissen, für die, in diesen entfernten Gegenden, der Stand Bern, wie durch den ganzen übrigen Kanton sorgt", schreibt er am 28. Oktober 1779 an sie. Dazu hebt er das Interesse des Herzogs an den Einzelheiten der Einrichtung dieser Verhältnisse hervor, sodass es sicherlich auch Gespräche darüber gegeben hat, wie man das Eine und Andere für Weimar würde übernehmen können.

Siebentes Kapitel

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen

Pfade weiter vor, wohl wissend, dass die alte, zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit ab liegen konnte ... Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte, schwarze, wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen sowie von hohen Bäumen umschattet.

Für die Beschreibung dieser Mühle findet sich eine Entsprechung in Goethes Berichten von seiner Schweizer Reise 1779. Am 28. Oktober schildert er Frau von Stein, wie die Reisegruppe nördlich des Genfer Sees auf "eine merkwürdige Mühle in einer Felsenkluft" stößt, wo ein oberhalb aufgestautes Wasser auf das Mühlrad herabfällt.

Achtes Kapitel

... eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen.

Mit Vorkommnissen dieser Art hatte Goethe als Weimarer Theaterdirektor zu tun. Karoline Jagemann (1777-1848) war am Weimarer Hoftheater eine gefeierte Sängerin und Schauspielerin und überdies die Geliebte und Nebenfrau des Herzogs. Als im März 1801 Mozarts Don Giovanni mit ihr als Donna Anna einstudiert wurde, kam es zu einem Streit mit dem Kapellmeister. Sie verlangte von ihm, dass sich das Orchester ohne Rücksicht auf den Rhythmus ihrem Gesangstempo anpassen sollte. Der Mann lehnte das ab und dirigierte so, wie es das Taktmaß vorgab. Bei der Premiere führte das zu solchen Dissonanzen, dass im Publikum Gelächter aufkam. Goethe gebot daraufhin aus seiner Loge heraus Ruhe und maßregelte anschließend den Kapellmeister wegen seines Eigensinns. Als der auf seinem Standpunkt beharrte, wurde er bei Aufführungen mit der Jagemann nicht mehr eingesetzt.

Bei den Ersatzdirigenten wird vermutlich eben das eingetreten sein, was hier zwischen Eduard und Ottilie geschieht: ein Gleichklang, der auf den Rhythmus nicht achtet. Weil es auf diese Weise 'stimmte', dürfte Goethe damit auch zufrieden gewesen sein. Später allerdings kam er mit den Kapricen seiner Primadonna selbst nicht mehr zurecht und legte ihretwegen sein Direktorenamt 1817 schließlich nieder.

Neuntes Kapitel

Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein, den silbernen Streifen des Flusses erblickte man deutlich, ja selbst die Türme der

Hauptstadt wollte einer gewahr werden.

Der Hinweis auf einen Fluss und die in der Ferne zu sehende Hauptstadt weist wiederum auf die Lage von Drackendorf hin. Von den Höhen um die Lobdeburg sieht man das Tal der Saale, und bei guten Bedingungen lässt sich auch das 25 Kilometer entfernte Weimar in westlicher Richtung vielleicht erkennen.

Zehntes Kapitel

Eduard sprach schon mit Entzücken von der herrlichen Gegend, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen,

von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinlese, des Kelterns und so weiter ...

Auch hier kommt die Jenaer Gegend in den Blick. Die Weinbaugebiete an Saale und Unstrut, 30 Kilometer nördlich von Jena, kannte Goethe gut. Immer wieder hielt er sich in den Dornburger Schlössern über der Saale auf, die dem Weimarer Herzog gehörten.

| Erlebnisse Goethes /Zweiter Teil |

Erstes Kapitel

Schon sein Äußeres war von der Art, dass es Zutrauen einflößte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne

des Wortes ...

Nach der Wahrnehmung der Zeitgenossen war das Vorbild für den Architekten der Architekt Daniel Engelhard (1788-1856). Goethe lernte ihn 1808 in Weimar kennen und registrierte auch sein

Wiedererscheinen dort drei Jahre später. Engelhard stammte aus Kassel und war dort Architekt und Verwalter im Dienste des Kurfürsten.

Zweites Kapitel

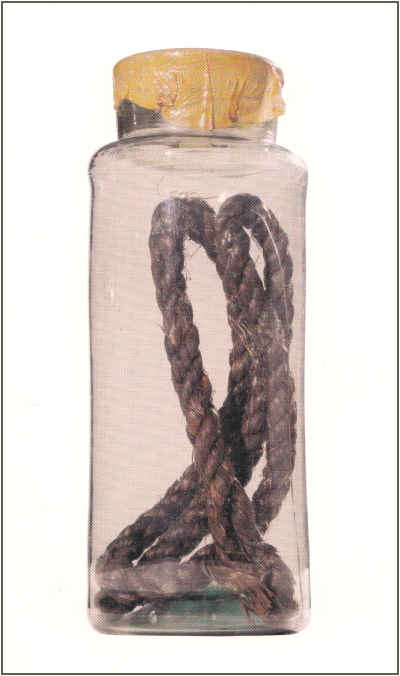

Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte,

vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, dass ein roter Faden durch das Ganze durchgeht ...

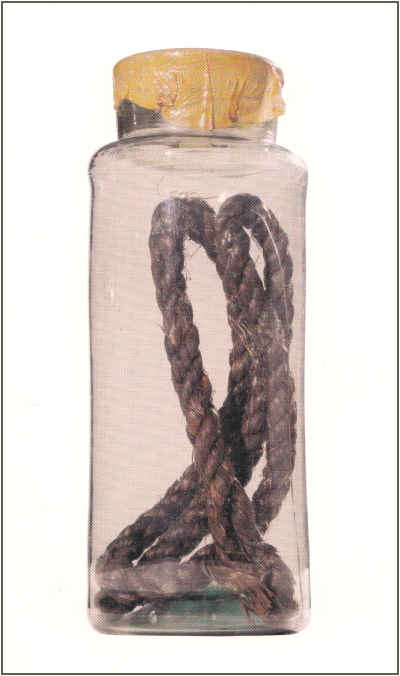

Der englische Schiffsarzt John Forbes ließ im Dezember 1813 ein Stück englisches Schiffstau an Goethe übersenden, nachdem er bei einem Gespräch in Bremen erfahren hatte, dass Goethe sich auf diese Art Tau in den Wahlverwandtschaften bezieht.

Goethe dankte dem Übermittler in einem Brief vom 15. Januar 1814 mit den Worten, dass ihn das Stück Tau "durch seinen Thrangeruch an das

freie Weltmeer, das ich seit so vielen Jahren nicht wieder erblickt, auf das lebhafteste erinnert" hätte.

|

|

Das an Goethe geschickte Taustück in der Klassik Stiftung Weimar

|

Viertes Kapitel

... zeigte sich Luciane immer wie ein brennender Kometenkern, der einen langen Schweif nach sich zieht.

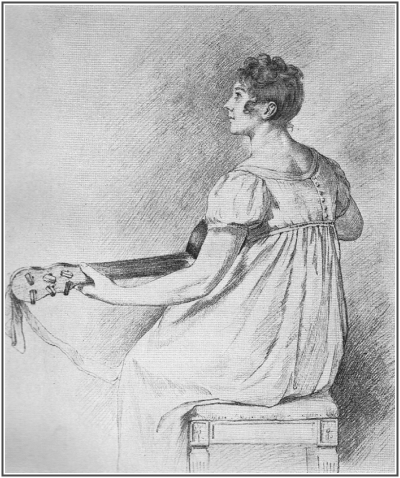

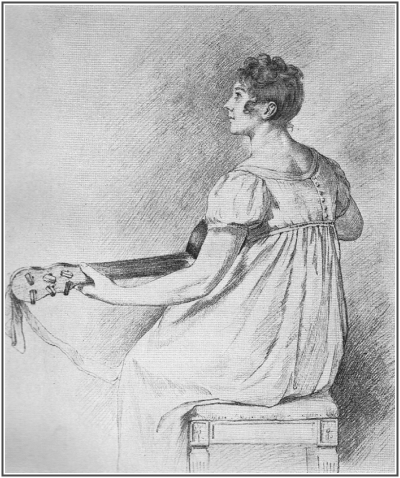

Nach der Wahrnehmung der Zeitgenossen war die quirlige Luciane ein Abbild von Bettina Brentano (genannt Bettine, getauft als Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena). Die 1785 in Frankfurt geborene Kaufmannstochter hatte dort zunächst die Verbindung zu Goethes Mutter gesucht, brannte aber darauf, Goethe selbst kennen zu lernen. Ihre eigene Mutter Maximiliane (schon 1793 gestorben) hatte als junges Mädchen - noch vor ihrer Ehe mit dem zwanzig Jahre älteren Peter Anton Brentano - auch Goethe gefallen, und die heranwachsende Bettina träumte sich in die Rolle der idealen Geliebten für Goethe hinein. Goethes Mutter vermittelte den Kontakt zu ihm, sodass sie ihn 1807 erstmals in Weimar aufsuchen konnte.

|

|

Bettina Brentano um 1810.

|

Nach ihrem eigenen Bekenntnis setzte sie sich ihm gleich auf den Schoß und schlief an seiner Schulter ein. Der 58jährige Goethe fühlte sich durch die Zuneigung der 22jährigen Bettina geschmeichelt und wechselte einige Briefe mit ihr, aus denen sich 1807 noch ein zweiter Besuch und 1810 eine Wiederbegegnung in Teplitz ergab. Dort kam es auch zu einer erotischen Annäherung. Aus Andeutungen lässt sich entnehmen, dass Bettina sich vielleicht sogar ein Kind von Goethe wünschte.

Goethes Frau Christiane nahm die Huldigungen an ihren Mann zunächst mit Fassung auf, wollte sie sich auf die Dauer aber doch nicht gefallen lassen. 1811 in Weimar entluden sich die Spannungen in einer heftigen öffentlichen Auseinandersetzung, in deren Folge Goethe dem Ehepaar von Arnim (Bettina hatte kurz zuvor den Dichter Achim von Arnim geheiratet) weitere Kontakte zu seinem Haus verbot. Als er die beiden ein Jahr später in Teplitz traf, wich er ihnen aus und schrieb an seine Frau: "Ich bin sehr froh, dass ich die Tollhäusler los bin." Bettina bemühte sich noch lange um eine Wiederbelebung der Verbindung, doch Goethe ging - hauptsächlich wegen Christiane - nicht darauf ein.

Bettina bekam in ihrer Ehe sieben Kinder, blieb aber vielseitig interessiert und legte nach Goethes Tod ein großes Selbstporträt von sich vor. Ihr Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1835) zeigt sie als emphatisch-leidenschaftliche junge Frau, die sich um keinerlei Regeln und Vorschriften kümmert, sondern wie einst der Werther-Goethe alles dem Maßstab ihrer Gefühle unterwirft. Das hatte sie Goethe sympathisch gemacht, ihn aber auch auf Abstand zu ihr gehen lassen.

Viel Verwandtes zu Luciane erkennt man in ihr dennoch nicht. Von ihr übernommen haben mag Goethe den Zug, dass sie alle möglichen Männer und zumal Berühmtheiten in ihren Bann zu ziehen versucht hat. Beethoven hat sie ebenso bezirzt wie die Brüder Grimm, und in späteren Jahren kannte sie wirklich Gott und die Welt. Sie selbst hat sich in der Luciane der Wahlverwandtschaften aber wohl nicht erkannt, jedenfalls fehlt es dazu in ihren Briefen - auch an Goethe - an jedem Hinweis, und ihr Verhältnis zu ihm wurde durch den Roman auch nicht getrübt.

~~~~~~~~~~~~

Wozu sie aber diese Verkleidungen hauptsächlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tänze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudrücken gewandt war.

Goethe hatte solche Vorführungen schon bei seinem Italienaufenthalt 1787 in Neapel kennen gelernt. Die Geliebte des englischen Gesandten, "eine Engländerin von etwa zwanzig Jahren, ... sehr schön und wohl gebaut", zeigte sich der Hausgesellschaft in allen möglichen Pantomimen, heißt es zum 16. März 1787 in der Italienischen Reise. "Stehend, knieend, sitzend, liegend, ernst, traurig, neckisch, ausschweifend, bußfertig, lockend, drohend, ängstlich etc., eins folgt aufs andere und aus dem andern. Sie weiß zu jedem Ausdruck die Falten des Schleiers zu wählen, zu wechseln, und macht sich hundert Arten von Kopfputz mit denselben Tüchern. Der alte Ritter hält das Licht dazu und hat mit ganzer Seele sich diesem Gegenstand ergeben ... Wir haben ihn schon zwei Abende genossen."

Am 27. Mai 1787 merkt er allerdings kritisch an, dass ihm die schöne Engländerin "doch eigentlich als ein geistloses Wesen vorkommt, die wohl mit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvollen Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend machen kann. Schon ihr Gesang ist nicht von zusagender Fülle."

Fünftes Kapitel

Das Instrument spielte sie nicht ungeschickt, ihre Stimme war angenehm; was aber die Worte betraf, so verstand man sie so wenig, als wenn sonst eine deutsche Schöne zur Gitarre singt.

Goethe hat bei den Musikabenden in seinem und anderen Häusern oft darüber geklagt, dass die Sängerinnen nicht zu verstehen seien. "Dergleichen Singen heißt Vokalmusik", spottete er gegenüber seinem Sekretär Riemer, "weil man nur die Vokale hört". Wie Adele Schopenhauer im März 1807 an ihren Sohn schrieb, stellte er die ihm ansonsten gut gefallende Karoline Bardua deshalb sogar vor allen zur Rede.

|

|

Karoline Bardua (1781-1864)

|

~~~~~~~~~~~~

»Ich finde«, sagte er, »hier so manche wohlgestaltete Personen, denen es gewiss nicht fehlt, malerische Bewegungen und

Stellungen nachzuahmen ...«

Etwas Ähnliches, die Nachstellung von bekannten Situationen, hatte Goethe ebenfalls 1787 in Neapel kennen gelernt. Er vermutet, dass sich dieser Brauch aus den

Krippenspielen und Krippenbildern entwickelt hat, die zur Weihnachtszeit weit verbreitet sind. Hohe und reiche Familien liebten es jedenfalls, schreibt er zum 27. Mai 1787 in der Italienischen Reise, "zu ihrer Abendergötzung auch weltliche Bilder, sie mögen nun der Geschichte oder der Dichtkunst angehören, in ihren Palästen aufzuführen".

Allerdings käme wohl selten alles Wünschenswerte dafür zusammen. "Schöne Personen gibt's überall, tiefempfindende, zugleich mit günstigen Sprachorganen versehene viel seltener, am allerseltensten solche, wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt."

Ob das Stellen 'Lebender Bilder' wirklich so verbreitet war, wie man im Anschluss an die Wahlverwandtschaften oft lesen kann, ist schwer zu beurteilen. In Weimar jedenfalls kam der Brauch erst nach dem Erscheinen des Romans auf, und man hat sich sogar bei der Bilderwahl mitunter an diesen gehalten. Goethe selbst hat 1816 zu einer Darstellung von Poussin-Bildern im Haus des Freiherrn von Helldorf ein paar Verse beigesteuert.

Die Anzahl der Zeugnisse für "Lebende Bilder" nach Gemälden ist insgesamt aber nicht groß. Häufiger scheint vorgekommen zu sein, dass man sich in historische oder literarische Personen verkleidet und der Gesellschaft so zum Bestimmen dargeboten hat, was im Karneval oder in Verbindung mit dem Theaterspiel gut einzurichten war.

Achtes Kapitel

... schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduarden ganz deutlich ...

Goethe hat sich wiederholt über seine Fähigkeit geäußert, nicht wirklich Vorhandenes so vor Augen zu haben, als spielte es sich tatsächlich vor ihm ab. Im elften Buch von Dichtung und Wahrheit erzählt er, wie er nach dem letzten Besuch bei Friederike Brion in Sesenheim sich ihm selbst zu Pferd entgegen kommen sah, "und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen. Es war hechtgrau mit etwas Gold." Acht Jahre später aber habe sich ganz aus Zufall und genau so gekleidet wirklich noch einmal an der betreffenden Stelle auf dem Weg nach Sesenheim befunden. Oder er berichtet - dreizehntes Buch -, dass er es gewohnt gewesen sei, Zwiegespräche mit entfernten Bekannten zu führen, die er dann leibhaftig vor sich gesehen und die ihm "durch ihre gewöhnliche Mimik ihr Zu- und Abstimmen" zu erkennen gegeben hätten. In der Abhandlung Das Sehen in subjektiver Hinsicht von 1821 resümiert er es als seine Gabe, beispielsweise eine Blume bei geschlossenen Augen so deutlich vor sich hinstellen zu können, dass sie sich von selbst zu bewegen beginne, neue Blumen aus ihr herauswüchsen und sich immer weitere Formen aus ihr entwickelten, so "regelmäßig wie die Rosetten der Bildhauer".

Alle diese Bekenntnisse stammen jedoch aus der Zeit nach den Wahlverwandtschaften, sodass es zunächst stellvertretend für ihn Ottilie ist, auf die Goethe seine Erfahrung überträgt.

Zehntes Kapitel

Die wunderlichen Nachbarskinder

Die stoffliche Anregung für diese Novelle erhielt Goethe bereits 1787 bei seinem zweiten römischen Aufenthalt. Wie er in der Italienischen Reise mitteilt ("Bericht" Oktober 1787), versuchte er einer Italienerin die Grundzüge des Englischen zu erklären und griff dafür nach einer englischen Zeitung.

"Ich blickte schnell hinein", schreibt er, "und fand einen Artikel, dass ein Frauenzimmer ins Wasser gefallen, glücklich aber gerettet und den Ihrigen wiedergegeben worden. Es fanden sich Umstände bei dem Falle, die ihn verwickelt und interessant machten, es blieb zweifelhaft, ob sie sich ins Wasser gestürzt, um den Tod zu suchen, sowie auch, welcher von ihren Verehrern, der Begünstigte oder Verschmähte, sich zu ihrer Rettung gewagt."

Es scheint, als hätte Goethe die Undeutlichkeit der Ausgangsgeschichte in die Novelle von den Wunderlichen Nachbarskindern hineintragen wollen, da jedenfalls die Rolle des Hauptmanns in ihr sonderbar undeutlich bleibt. Für den Romanzusammenhang tut das allerdings nicht gut. Man kann den Hauptmann nur entweder als Retter oder als Versager sehen, und das Bild von ihm ist jeweils ein anderes. Dass viele Kommentare der Entscheidung ausweichen, macht das Textdefizit überdeutlich.