Erstes Kapitel

Die Entstehung der

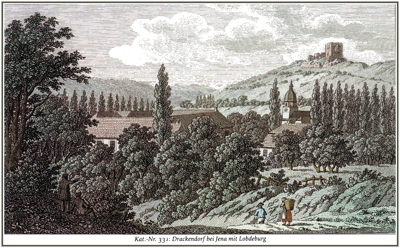

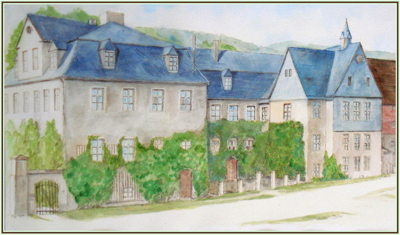

Wahlverwandtschaften ist eng mit Goethes Aufenthalten in Drackendorf nahe Jena verbunden (lang 'Drakendorf' gesprochen, deshalb auch oft so geschrieben).

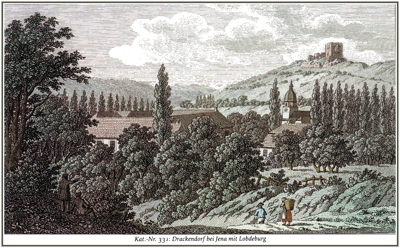

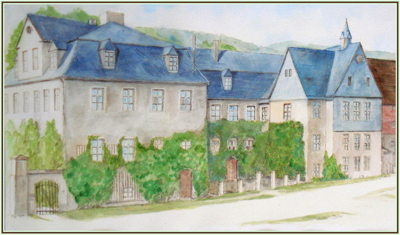

Goethe kannte den Ort aus vielen Besuchen bei der Familie des Freiherrn von Ziegesar,

dem dort ein Rittergut gehörte. Besonders von 1805 an stellte er sich gern bei diesem ein. Die zwanzigjährige jüngste Tochter des Hauses, Sylvie von Ziegesar, gefiel ihm,

und ein gemeinsamer Aufenthalt mit den Ziegesars im Sommer 1808 in Karlsbad und Franzensbad vertiefte die Beziehung noch. Zum 8. Juni 1809 etwa vermerkt er in seinem Tagebuch, er sei nach der Arbeit

an den

Wahlverwandtschaften in Drackendorf gewesen und habe dort mit den Ziegesars einen Spaziergang zur Lobdeburg gemacht.

Man hat deshalb Sylvie auch für das

Urbild von Ottilie gehalten. Nähere Anhaltspunkte dafür scheint es allerdings nicht zu geben, und da sich nach der Veröffentlichung des Romans das Verhältnis zu den Ziegesars

auch nicht trübte, ist von deutlichen Entlehnungen kaum auszugehen.

Unzweifelhaft hat Drackendorf aber für das Landschaftsbild der Wahlverwandtschaften das Vorbild geliefert. Von Anfang an hat man die große Anschaulichkeit der Szenerie

um das freiherrliche Schloss herum gelobt. Zwar gibt es dieses Schloss selbst in Drackendorf nicht, aber alle Eindrücke von den landschaftlichen Verhältnissen in dessen Umgebung

lassen sich gut mit Drackendorf verbinden.

|

|

Drackendorf bei Jena in einer Radierung von 1815

|

|

|

Drackendorf bei Jena in einem Aquarell von 1961

|

|

|

Das Gutshaus der Familie von Ziegesar in Drackendorf (1949 abgerissen)

|

Bemerkenswerter als die Ortsbestimmung selbst ist das anwachsende Interesse an solchen Identifizierungen. Im 18. Jahrhundert spielten die meisten

deutschen Romane noch im Irgend- oder Nirgendwo oder in nicht erreichbaren exotischen Fernen. Mit ihrer Ansiedlung in deutschen Landschaften wollten es die

Leser nach und nach immer genauer wissen und griffen jedes Indiz auf, das mit einem wirklichen Ort in Verbindung zu bringen war. So wurden neben

Drackendorf auch weitere Gegenden in Thüringen als Schauplatz des Romans 'erkannt'. Und nicht nur dort. Als Achim von Arnim im Sommer 1817

von Karlsbad nach Dresden unterwegs war, kam er bei Saaz an dem Barockschloss Schönhof vorbei (Krásný Dvůr) und schrieb darüber an Bettina, seine Frau:

"[Ich] entdeckte dort zu meiner Verwunderung den Stoff zu den vielen Gartenanlagen in den Wahlverwandtschaften. Ein prachtvolles gotisches

Haus, das übrigens gar keine Bestimmung hat, als wegen der weiten Aussicht hinaufzusteigen, ist die Grabkapelle, die Wasseranlagen, das Haus auf der

Höhe alles ist da zu finden, der Besitzer ist übrigens 70 Jahr alt geworden, die Frau nicht viel weniger, und wenn etwas Unrichtiges an

Wahlverwandtschaften dort vorgegangen sein sollte, so hat es doch keinem von Beiden am Leben geschadet."

Für diesen Ort hat sich Achim von Arnim geirrt, Goethe lernte Schönhof erst 1810 kennen, aber es bestätigt sich doch der nachhaltige Eindruck, den die

Schauplatzbeschreibung dazumal hinterließ. Nicht unaufschlussreich ist das tatsächliche Aussehen des Schlosses, weil es die Dimensionen zeigt, in denen sich die Zeitgenossen

das Besitztum des Barons Eduard vorgestellt haben.

|

|

Schloss Schönhof in Böhmen

|

Nicht alle Leser begnügten sich zu den Schauplätzen mit Vermutungen, man fragte auch bei Goethe an. "Da wollen sie wissen", beklagt er sich

im Dezember 1826 gegenüber Eckermann, "welche Stadt am Rhein bei meinem Hermann und Dorothea gemeint sei! - Als ob es nicht besser wäre, sich jede beliebige

zu denken! - Man will Wahrheit, man will Wirklichkeit und verdirbt dadurch die Poesie."

Noch weiter ging aber der sächsische Kunstmäzen Johann Gottlob von Quandt (1787-1859). Er hatte Goethe 1808 in Karlsbad kennen gelernt und begann 1830

damit, in seinem Gutsbezirk Dittersbach bei Dresden die Szenerie der Wahlverwandtschaften landschaftlich nachzugestalten. Wie weit er damit gekommen ist,

lässt sich nicht mehr feststellen, doch ist immerhin ein "Haus auf der Höhe" nach dem Romanvorbild fertig geworden.

Es gilt als die "früheste Goethe-Verehrungsstätte" und wirft ebenfalls ein Licht auf die Vorstellungen, die sich die erste Lesergeneration von einem solchen Gebäude gemacht hat.

|

|

Das 1833 fertiggestellte Belvedere "Schöne Höhe" in Dittersbach

|