Erstes Kapitel

Schon damit, dass Eichendorff seinem Helden den Namen Taugenichts gibt, bekennt er sich demonstrativ

zu der Hauptschwäche, die man dem romantischen Menschen nachsagt: für das gewöhnliche Leben nicht

zu taugen. Von Ludwig Tieck über Novalis bis zu E.T.A. Hoffmann gibt es eine ganze Reihe von literarischen Figuren,

die auch eigentlich dem Leben nicht gewachsen sind, die aber als Träumer, Schwärmer, Künstler

eine höhere Idee vertreten und deshalb so abfällig nicht bezeichnet werden. Eichendorff als Spätromantiker

kann auf eine solche Idee verzichten. Unbekümmert erklärt er das 'Untüchtige' zu einem Wert an sich

und lässt die Anforderungen des gewöhnlichen Lebens dagegen nicht gelten.

Das Übermütige und zugleich Unrealistische an dieser Alternative wird allerdings von Anfang an eingestanden.

Die Geschichte dieses Troubadours - 'Der neue Troubadour' sollte das Werk ursprünglich auch heißen - wird erzählt wie

ein Scherz, sie ist gar nicht darauf angelegt, dass wir sie glauben. Es ist deshalb auch fragwürdig, wie

es seit Georg Lukács' marxistischer Auslegung immer wieder geschieht, aus dem Taugenichts einen Opponenten

gegen die kapitalistische Ausbeutung oder die bürgerliche Gesellschaft zu machen und dem Werk wer weiß

welche Widerstandsabsichten nachzusagen.

Die darin gescholtenen Bürger oder 'Philister' haben sich von Anfang an bestens mit ihm unterhalten, eben weil

es die Lebenseinstellung dieses Romantikers gerade nicht in vollem Ernst für richtig erklärt. In einer der ersten Rezensionen,

erschienen 1826 in den 'Blättern für literarische Unterhaltung', heißt es:

Wer einmal Lust empfindet, ein ewiges Sonntagsleben mitlebend zu genießen, der vergnüge sich bei dieser von

Frühlingsluft durchhauchten Novelle. Von 'Sorgen, Last und Noth um Brot' ist darin keine Spur zu treffen; es ist die Schilderung eines

Schlaraffenlandes und -Lebens ... Wir können uns doch auch einmal in einem solchen sorglosen gemüthlichen Leben freuen,

zumal wenn es, so durch und durch harmlos, nur die liebenswürdige Seite des menschlichen Charakters hervorhebt. ... Die Wahrheit ... ist,

daß jeder in der Regel das Leben so findet, wie er es sucht; der Argwöhnische sieht Alles schwarz, Mistrauen begegnet ihm,

dem Fröhlichen wird auch die Welt außer ihm fröhlich erscheinen.

Zum Unernst und zur Leichtigkeit gehören auch die verschiedentlich auftretenden Undeutlichkeiten oder

Widersprüche, die in der Handlung begegnen. 'Wer wird so kleinlich sein', hört man den Erzähler zwischen

den Zeilen gewissermaßen sagen, es kommt ja nicht auf die Geschichte, sondern nur auf die durch sie vermittelte Stimmung

an. Im weiteren wird auf solche Unstimmigkeiten allerdings doch hingewiesen, weil sie Eichendorffs besondere Erzählweise auch

erhellen.

"... Der Frühling ist vor der Tür, geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot."

"... Der Frühling ist vor der Tür, geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot."

Mit diesem Satz und der gesamten Einführung ahmt Eichendorff den Erzählton der Grimmschen

"Kinder- und Hausmärchen" (1812-15) nach: der Leser soll über das Märchenhafte des Geschehens sofort

im Bilde sein. Auch dass der Ich-Erzähler nur 'Taugenichts' heißt und weiter keinen Namen hat, ist

ein Märchen-Element, 'Aschenputtel', 'Daumesdick' oder das 'Tapfere Schneiderlein' sind ebenso benannt.

~~~~~~~~~~~~

Die Trägen, die zu Hause liegen ...

Die Trägen, die zu Hause liegen ...

Mit der zweiten Strophe des Liedes werden die eigentlich Arbeitenden, die der Taugenichts in dem Dorf zurücklässt,

zu 'Trägen' erklärt, weil sie zu Hause bleiben, immer dasselbe tun, nichts Neues zu erfahren suchen. Fleiß und Trägheit

sind also keine gegensätzlichen, sondern sich durchaus vertragende Haltungen. Munter ist nur, wer aufbricht, etwas riskiert, das

Gewohnte hinter sich lässt.

~~~~~~~~~~~~

Wie aber denn die Sonne immer höher stieg ... und alles in der Luft und auf der weiten Fläche so leer und

schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern ...

Wie aber denn die Sonne immer höher stieg ... und alles in der Luft und auf der weiten Fläche so leer und

schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern ...

Zum Zeitsprung vom Frühjahr in den Sommer, der hier vorliegt, siehe unter

SCHAUPLÄTZE.

so leer = das verstärkende, emphatische 'so' ist typisch für Eichendorffs Beschreibungen. Es lässt das

genaue Ausmaß der Leere, Schwüle, Stille usw. unbestimmt und setzt ein persönliches Empfinden an seine Stelle.

So kann sich der Leser selbst zu den benannten Erscheinungen die für ihn passende Ausdehnung vorstellen.

~~~~~~~~~~~~

... sie nahm auch die Gitarre in den weißen Arm und sang dazu so wundersam über den Garten hinaus, dass sich mir

noch das Herz umwenden will vor Wehmut, wenn mir eins von den Liedern bisweilen einfällt - und ach, das alles ist schon lange her.

... sie nahm auch die Gitarre in den weißen Arm und sang dazu so wundersam über den Garten hinaus, dass sich mir

noch das Herz umwenden will vor Wehmut, wenn mir eins von den Liedern bisweilen einfällt - und ach, das alles ist schon lange her.

lange her = der hier erklärte große Zeitabstand zwischen dem Erlebten und seiner Wiedergabe in dieser Erzählung

wird im weiteren Verlauf nicht bestätigt. Da die 1826 erschienene Novelle in der Zeit nach 1822 spielt (siehe unter

LEBENSWELT zu Kapitel 8), gibt es so gut wie keinen Zeitabstand zwischen dem

Erzählzeitpunkt und den mitgeteilten Erlebnissen. Man käme auch zu heiklen Fragen, wenn man einen solchen Abstand

unterstellte: Hat die Liebe zu der 'Schönen Frau' sich also bald abgekühlt? Oder hat sie ihn verlassen oder ist sie

gestorben? Eichendorff hat solche Fragen aber bestimmt nicht bezweckt. Das melancholische 'Lang, lang ist's her' ist einfach ein

Stil-Element und hat hier weiter nichts zu bedeuten.

~~~~~~~~~~~~

... es fiel mir jetzt auf einmal alles recht ein, wie sie so schön und ich so arm bin und verspottet und verlassen von der

Welt - und als sie alle hinter Büschen verschwunden waren, da konnt ich mich nicht länger halten, ich warf mich in

das Gras hin und weinte bitterlich.

... es fiel mir jetzt auf einmal alles recht ein, wie sie so schön und ich so arm bin und verspottet und verlassen von der

Welt - und als sie alle hinter Büschen verschwunden waren, da konnt ich mich nicht länger halten, ich warf mich in

das Gras hin und weinte bitterlich.

Mit dem Märchen- und Bibelton an dieser Stelle wird der Kummer des Taugenichts so pathetisch formuliert, dass er nicht mehr

ganz ernst genommen werden kann. Es handelt sich nicht um eine Klage, sondern nur um ein Klage-Zitat. Ganz ins Ironische schlägt

die Formulierung jedoch nicht um, da sie sich mit der Naivität des Taugenichts noch halbwegs verträgt.

Zweites Kapitel

Inzwischen vergaß ich über meinen Entschlüssen, Sorgen und Geschäften die

allerschönste Frau keineswegs.

Inzwischen vergaß ich über meinen Entschlüssen, Sorgen und Geschäften die

allerschönste Frau keineswegs.

Die zitathafte Bekundung des Taugenichts, er habe trotz seiner Geschäfte die geliebte Frau nicht vergessen, steht in

ironischem Kontrast zu der Tatsache, dass er überhaupt nichts zu tun hat.

~~~~~~~~~~~~

Eines Abends war die Herrschaft auf die Jagd geritten ... von allen Bergen bis tief ins Land hinein sangen und jauchzten die Winzer.

Eines Abends war die Herrschaft auf die Jagd geritten ... von allen Bergen bis tief ins Land hinein sangen und jauchzten die Winzer.

Hier wird dem Zeitlauf entsprechend schon ein Herbstmonat angedeutet, ohne dass sich deshalb wenig später

'leise wogende Kornfelder' ausschließen:

... in den Dörfern aber ringsumher krähten die Hähne so frisch über die leise

wogenden Kornfelder herüber ...

... in den Dörfern aber ringsumher krähten die Hähne so frisch über die leise

wogenden Kornfelder herüber ...

~~~~~~~~~~~~

... und der Postillion nahm dann sein Posthorn und fuhr weiter und blies und blies - da stand ich lange und sah

dem Wagen nach, und es war mir nicht anders, als müsste ich nur sogleich mit fort, weit, weit in die Welt.

... und der Postillion nahm dann sein Posthorn und fuhr weiter und blies und blies - da stand ich lange und sah

dem Wagen nach, und es war mir nicht anders, als müsste ich nur sogleich mit fort, weit, weit in die Welt.

Trotz seines Wohllebens drängt es den Taugenichts zum Aufbruch, das tägliche Einerlei macht ihm zu schaffen.

Nicht bestimmte Verhältnisse also sind es, denen er entfliehen will, sondern es sind die Gewohnheit und die Langeweile.

Daraus ergibt sich auch, dass er nicht irgendwo 'ankommen' kann. Seine ganzes Leben besteht aus Episoden,

in denen der aufkommenden Ruhe, die zur Trägheit wird, jeweils ein neuer Aufbruch folgt. Das gilt auch strukturell.

Die Gattungs-Definitionen, die für die Novelle des 19. Jahrhunderts überwiegend von einer dramenähnlichen

Struktur ausgehen (siehe unter

NOVELLENTHEORIE), treffen

auf den 'Taugenichts' nicht zu.

~~~~~~~~~~~~

"Der gnädige Herr ist gestern von seiner Reise zurückgekommen ... es soll heute abend

dem Herrn zu Ehren Tanz im Schlosse sein und Maskerade ..."

"Der gnädige Herr ist gestern von seiner Reise zurückgekommen ... es soll heute abend

dem Herrn zu Ehren Tanz im Schlosse sein und Maskerade ..."

Der 'gnädige Herr' ist, wie sich allerdings erst im letzten Kapitel aufklärt, nicht der Ehemann der 'gnädigen Frau',

sondern ihr Sohn. Trotzdem bleibt es merkwürdig, dass sie sich gerade am Tag seiner Rückkehr von einer

längeren Reise mit dem Taugenichts ein Stelldichein im Garten geben will.

~~~~~~~~~~~~

Ich blickte noch oft zurück; mir war gar seltsam zumute, so traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich,

wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt.

Ich blickte noch oft zurück; mir war gar seltsam zumute, so traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich,

wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt.

Dass der Taugenichts das Amt und das Haus, das er zurücklässt, als 'Käfig' bezeichnet,

macht deutlich, was das Aufbrechen für ihn bedeutet. Es geht ihm nicht darum, wie es regelmäßig in der

Frühromantik der Fall ist, etwas zu

suchen,

sondern einen gesicherten Zustand zu

verlassen. Darin spiegelt sich der Wunschtraum des Beamten Eichendorff, den viele seiner etablierten Leser mit ihm teilen,

in die freien und noch offenen Lebensverhältnisse der Jugendjahre zurückkehren zu können

(siehe unter

ENTSTEHUNG).

Drittes Kapitel

Die Jungfer, die mir vorhin die Rose geschenkt hatte, war jung, schön und reich - ich konnte da mein Glück machen,

eh man die Hand umkehrte.

Die Jungfer, die mir vorhin die Rose geschenkt hatte, war jung, schön und reich - ich konnte da mein Glück machen,

eh man die Hand umkehrte.

Zu den männlichen Wunschvorstellungen, die im 'Taugenichts' angelegt sind, gehört auch das Begehrtwerden

durch Frauen - in diesem Falle auch noch durch eine, die 'jung, schön und reich' ist. Der Taugenichts jedoch weist diese

Möglichkeit, sein Glück zu machen, zurück. Es wäre eine Vernunft- und keine Liebeswahl und damit der sichere

Abstieg ins Philistertum. Nicht zufällig ist es der engstirnige Portier, der ihm in seiner Vorstellung zu diesem Schritt rät.

Dass die 'schöne Frau', die er im Kopf hat und am Ende heiratet, die Tochter dieses Portiers ist, ist ein in diesem Zusammenhang

wohl nicht kalkulierter ironischer Widerspruch.

Viertes Kapitel

Wie ich noch eben so esse und meditiere, huscht ein Männlein, das bis jetzt in einer dunklen Ecke der

Stube bei seinem Glase Wein gesessen hatte, auf einmal aus seinem Winkel wie eine Spinne auf mich los.

Wie ich noch eben so esse und meditiere, huscht ein Männlein, das bis jetzt in einer dunklen Ecke der

Stube bei seinem Glase Wein gesessen hatte, auf einmal aus seinem Winkel wie eine Spinne auf mich los.

Was es mit diesem dem Taugenichts bzw. den beiden 'Malern' nachspionierenden Männlein auf sich hat, wird nirgendwo

ganz aufgeklärt. Mit ihrer gemeinsamen Flucht haben Leonhard und Flora nach den Gegebenheiten des

frühen 19. Jahrhunderts eigentlich vollendete Tatsachen geschaffen, so dass ein Ausforschen ihres

Reiseweges ihnen weiter nicht schaden kann. Normalerweise hat ein solches Paar sofort geheiratet, wovon

hier jedoch nicht die Rede ist. Eichendorff fügt einfach eine weitere Verwicklung ein, damit der Taugenichts nunmehr

die Reise allein fortsetzen kann. Dass er von seiner Umgebung für die verkleidete Flora gehalten wird,

ohne dass er selbst das bemerkt, ist ein zusätzliches amüsantes Moment.

Sechstes Kapitel

Aber ganz von weitem kam der Klang eines Posthorns über die waldigen Gipfel herüber ... Mir fiel dabei auf

einmal ein altes Lied recht aufs Herz, das ich noch zu Hause auf meines Vaters Mühle von einem wandernden

Handwerksburschen gelernt hatte ... Grüß' dich, Deutschland, aus Herzensgrund!

Aber ganz von weitem kam der Klang eines Posthorns über die waldigen Gipfel herüber ... Mir fiel dabei auf

einmal ein altes Lied recht aufs Herz, das ich noch zu Hause auf meines Vaters Mühle von einem wandernden

Handwerksburschen gelernt hatte ... Grüß' dich, Deutschland, aus Herzensgrund!

Auch hier weckt der Klang des Posthorns wieder den Wusch aufzubrechen, diesmal zurück in die Heimat. Dass diese Heimat

'Deutschland' genannt wird, ist ein für diese Zeit noch ungewöhnliches, sogar etwas aufrührerisches Moment.

Die französische Besetzung und die Befreiungskriege hatten in den deutschen Ländern den Wunsch nach

einem 'Deutschen Reich' geweckt: die zumal von den Burschenschaften getragene 'nationalromantische' Bewegung.

Weil sie auch nach einer Verfassung oder gar nach Demokratie verlangte, wurde sie politisch verfolgt. 'Deutschland' war ein

nicht zu beanstandender, aber doch auch kämpferisch zu verstehender Begriff gegen die 34 deutschen Teilstaaten

mit ihren unterschiedlichen Gesetzen, Währungen, Maßeinheiten, Zollbestimmungen usw. Eichendorff hat der

nationalen Idee immer nahe gestanden, wobei Österreich für ihn natürlich dazugehörte.

Siebentes Kapitel

Ich kam nun zuerst auf eine große, einsame Heide, auf der es so grau und still war wie im Grabe. Nur hin und her stand ein altes,

verfallenes Gemäuer oder ein trockener, wunderbar gewundener Strauch ...

Ich kam nun zuerst auf eine große, einsame Heide, auf der es so grau und still war wie im Grabe. Nur hin und her stand ein altes,

verfallenes Gemäuer oder ein trockener, wunderbar gewundener Strauch ...

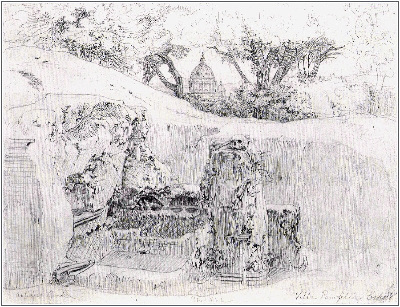

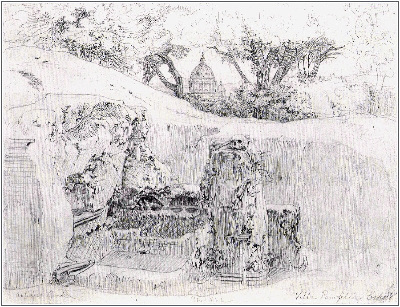

Die Beschreibung des Weges nach Rom ist deutlich symbolisch angelegt: die Hauptstadt der Christenheit erhebt sich über der Antike.

Dort liegt 'Frau Venus' begraben, die erotische, sinnliche Liebe, an deren Stelle in Gestalt der Peterskirche die keusche christliche Liebe

getreten ist. Eichendorffs Novelle "Das Marmorbild" von 1819 kreist allein um diesen Gegensatz, auch als Abwehr der

Versuchungen, die von 'Frau Venus' immer noch ausgehen.

Wie nahe eine solche symbolische Entgegensetzung von Heidentum und Christentum für Rom damals lag,

zeigt sich an bildlichen Darstellungen aus dieser Zeit, z.B. in einer Zeichnung von Johann Christoph Erhard (1795-1822):

|

|

Joh. Christoph Erhard (1820): Blick auf Rom

|

~~~~~~~~~~~~

"Das war sie selbst!" rief ich aus, und das Herz schlug mir vor Freude, denn ich erkannte sie gleich an den kleinen,

geschwinden Füßchen wieder.

"Das war sie selbst!" rief ich aus, und das Herz schlug mir vor Freude, denn ich erkannte sie gleich an den kleinen,

geschwinden Füßchen wieder.

Dass der Taugenichts die gesuchte Geliebte an den Füßen wiedererkannt haben will, ist natürlich

die pure Ironie und kann nur heißen, dass sie es nicht gewesen ist.

Achtes Kapitel

"Aber", erwiderte ich, "ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau." - "Ach",

unterbrach sie mich, "die ist ja lange schon wieder in Deutschland, mitsamt deiner tollen Amour ..."

"Aber", erwiderte ich, "ich meinte die Gräfin aus Deutschland, die schöne gnädige Frau." - "Ach",

unterbrach sie mich, "die ist ja lange schon wieder in Deutschland, mitsamt deiner tollen Amour ..."

Über die Undeutlichkeit dieser Erklärungen und des ganzen römischen Abenteuers haben sich schon die Leser

im 19. Jahrhundert den Kopf zerbrochen. In der 'Zeitschrift für den deutschen Unterricht' von 1896 wird erklärt:

Man muß das Ganze für ein von der Kammerjungfer in Scene gesetztes Stelldichein mit einer

Unbekannten halten, und nur auf Umwegen findet man einen Zusammenhang dieser Episode mit den übrigen

Ereignissen. Man muß annehmen, daß Aurelie mit der deutschen Gräfin wirklich in Rom geweilt, vielleicht

bei der italienischen Gräfin gewohnt habe und dann wieder in die Heimat gereist sei. Die Kammerjungfer ist dann wohl

in den Dienst der italienischen Gräfin getreten, hat die durch das Ständchen des jungen Deutschen aufmerksam

gewordene Italienerin über die beiden Liebenden aufgeklärt und ihr geholfen, die Rolle Aureliens zu spielen.

Wirklich war diese mit der Gräfin in Rom gewesen, um das entführte Fräulein Flora, des Einnehmers 'Herrn

Guido', zu suchen und heimzubringen.

Unklar bleibt gleichwohl, wie das alles zeitlich zueinander passt, denn schon auf seinem Bergschloss hat der Taugenichts

ja eine Nachricht von Aurelie aus dem Schloss bei Wien erhalten (die für Flora bestimmt war), er - sie - könne wieder nach Hause

kommen, die Heiratshindernisse seien beseitigt. Doch Klarheit darüber wird gar nicht benötigt. Der Taugenichts begreift

selbst nur halb, was ihm widerfährt, zeigt die rechte Lebenseinstellung aber gerade darin, dass er seine Zuversicht und sein

Gottvertrauen deshalb doch nicht verliert.

Neuntes Kapitel

Ein ältlicher Herr mit einem grauen Überrock und schwarzem Halstuch, der auch mitfahren wollte, stand am Ufer und sprach

sehr eifrig mit einem jungen, schlanken Bürschchen ... Es schien mir zu meiner großen Verwunderung, als wenn sie beide zuweilen

nach mir blickten und von mir sprächen.

Ein ältlicher Herr mit einem grauen Überrock und schwarzem Halstuch, der auch mitfahren wollte, stand am Ufer und sprach

sehr eifrig mit einem jungen, schlanken Bürschchen ... Es schien mir zu meiner großen Verwunderung, als wenn sie beide zuweilen

nach mir blickten und von mir sprächen.

Hier deutet sich an, dass der ältliche Herr nach dem Taugenichts Ausschau hält, um ihn auf das Schloss

bei Wien zurückzuführen.

~~~~~~~~~~~~

"Ich kann's Euch wohl sagen", hub er wieder an, "die beiden Gräfinnen haben mich auf Kundschaft ausgeschickt, ob

der Bräutigam schon vielleicht hier in der Gegend sei ..."

"Ich kann's Euch wohl sagen", hub er wieder an, "die beiden Gräfinnen haben mich auf Kundschaft ausgeschickt, ob

der Bräutigam schon vielleicht hier in der Gegend sei ..."

Die Mitteilung kann sich nur auf den Taugenichts beziehen, da andernfalls nicht zu verstehen wäre, wieso Leonhard als Bräutigam

noch gesucht werden müsste, wenn die junge Gräfin doch schon zu Hause ist. Auch die nachfolgende Bemerkung, dass

der gesuchte Bräutigam nachts 'gassatim' geht und vor Haustüren schläft, verdeutlicht das. Undurchschaubar bleibt

allerdings, warum der Geistliche sich dem Taugenichts mit seinem Auftrag nicht zu erkennen gibt - vielleicht hat ihm das junge gräfliche Paar

Stillschweigen geboten.

Zehntes Kapitel

"... schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze andere Welt rings um euch untergeht, liebt euch wie die Kaninchen

und seid glücklich! ..."

"... schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze andere Welt rings um euch untergeht, liebt euch wie die Kaninchen

und seid glücklich! ..."

Mit dem Kaninchen-Vergleich geht der junge Graf weit über das hinaus, was bei einer solchen Gelegenheit zu sagen

erlaubt war (und ist). So ist seine Bemerkung nur als Erzähler-Ironie zu verstehen, die dieser literarisch schon abgenutzten

Happy-end-Situation die Sentimentalität nehmen soll.

~~~~~~~~~~~~

"... aber du hast wohl noch keinen Roman gelesen?" Ich verneinte es. - "Nun, so hast du doch einen mitgespielt

... Also zum Schluss, wie sichs von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt ...

"... aber du hast wohl noch keinen Roman gelesen?" Ich verneinte es. - "Nun, so hast du doch einen mitgespielt

... Also zum Schluss, wie sichs von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt ...

Die formelhaft verkürzte Aufklärung über das Geschehen, verbunden mit dem Hinweis auf

das Romanhafte daran, ist ein Musterbeispiel für 'romantische Ironie', d.h. für eine Erzählweise, die auf das

Arrangierte der Geschichte in der Geschichte selbst hinweist.

~~~~~~~~~~~~

"Als ich vergangenen Sommer", setzte sie nach einer Weile hinzu, "mit der Gräfin aus Rom kam und wir

das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zurückbrachten, von dir aber dort und hier nichts hörten ..."

"Als ich vergangenen Sommer", setzte sie nach einer Weile hinzu, "mit der Gräfin aus Rom kam und wir

das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zurückbrachten, von dir aber dort und hier nichts hörten ..."

Nähme man diese Mitteilung wörtlich, wäre der Taugenichts ein ganzes Jahr in Rom gewesen (und - beiläufig - die

ganze Zeit im Sommer), denn als er auf dem Schloss in den Bergen das Briefchen von Aurelie bekommt, ist diese noch auf der

Suche nach Flora und wähnt sie in diesem Schloss, kann sie also in Italien noch nicht gefunden haben. Ein Aufenthalt

von einem Jahr kann aus den beiden Rom-Kapiteln allerdings unter gar keinen Umständen abgeleitet werden. Auch hier liegt

also keine stimmige Zeit-Struktur vor.

~~~~~~~~~~~~

Ich war so recht seelenvergnügt und langte eine Handvoll Knackmandeln aus der Tasche ... Sie nahm auch davon, und wir

knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus.

Ich war so recht seelenvergnügt und langte eine Handvoll Knackmandeln aus der Tasche ... Sie nahm auch davon, und wir

knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus.

Statt des üblichen Liebesgeflüsters kommt es hier zum gemeinsamen Knacken von Mandeln - amüsanter lässt

sich eine solche Szene nicht ironisieren.

~~~~~~~~~~~~

"Gott segne den Portier", versetzte ich ganz entzückt, "dass er unser Onkel ist! Ich habe immer große

Stücke auf ihn gehalten."

"Gott segne den Portier", versetzte ich ganz entzückt, "dass er unser Onkel ist! Ich habe immer große

Stücke auf ihn gehalten."

Ist der Taugenichts mit dieser Lüge - denn als Einnehmer hätte er den 'abscheulichen Kerl' am liebsten verprügelt

(siehe

ZWEITES KAPITEL) - schon auf dem Wege zum Philister? Auch hier

soll die Unstimmigkeit wohl weiter nichts besagen, der Taugenichts nimmt es nur ein weiteres Mal mit seinen Erlebnissen nicht so genau.

~~~~~~~~~~~~

... und von fern schallte immerfort die Musik herüber ... und die Donau rauschte dazwischen herauf ...

... und von fern schallte immerfort die Musik herüber ... und die Donau rauschte dazwischen herauf ...

Richard Alewyn hat in einer profunden Analyse aufgezeigt, dass es in den Eichendorff'schen Landschaftsdarstellungen immer

eine 'perspektivische Orientierung' gibt: Wälder und Felder, Berge und Flüsse sind nicht einfach nur da, sondern sie

sind auf einen Betrachter bezogen, wenden sich ihm zu, grüßen herüber oder herauf, blitzen oder rauschen durch

die Bäume usw., so dass das wahrnehmende Subjekt zur Hauptsache wird. Eichendorff kommt deshalb mit

wenigen und immer denselben Naturerscheinungen aus, der Lesers kann sich grundsätzlich angesprochen fühlen.

Schon damit, dass Eichendorff seinem Helden den Namen Taugenichts gibt, bekennt er sich demonstrativ

zu der Hauptschwäche, die man dem romantischen Menschen nachsagt: für das gewöhnliche Leben nicht

zu taugen. Von Ludwig Tieck über Novalis bis zu E.T.A. Hoffmann gibt es eine ganze Reihe von literarischen Figuren,

die auch eigentlich dem Leben nicht gewachsen sind, die aber als Träumer, Schwärmer, Künstler

eine höhere Idee vertreten und deshalb so abfällig nicht bezeichnet werden. Eichendorff als Spätromantiker

kann auf eine solche Idee verzichten. Unbekümmert erklärt er das 'Untüchtige' zu einem Wert an sich

und lässt die Anforderungen des gewöhnlichen Lebens dagegen nicht gelten.

Schon damit, dass Eichendorff seinem Helden den Namen Taugenichts gibt, bekennt er sich demonstrativ

zu der Hauptschwäche, die man dem romantischen Menschen nachsagt: für das gewöhnliche Leben nicht

zu taugen. Von Ludwig Tieck über Novalis bis zu E.T.A. Hoffmann gibt es eine ganze Reihe von literarischen Figuren,

die auch eigentlich dem Leben nicht gewachsen sind, die aber als Träumer, Schwärmer, Künstler

eine höhere Idee vertreten und deshalb so abfällig nicht bezeichnet werden. Eichendorff als Spätromantiker

kann auf eine solche Idee verzichten. Unbekümmert erklärt er das 'Untüchtige' zu einem Wert an sich

und lässt die Anforderungen des gewöhnlichen Lebens dagegen nicht gelten.

Das Übermütige und zugleich Unrealistische an dieser Alternative wird allerdings von Anfang an eingestanden.

Die Geschichte dieses Troubadours - 'Der neue Troubadour' sollte das Werk ursprünglich auch heißen - wird erzählt wie

ein Scherz, sie ist gar nicht darauf angelegt, dass wir sie glauben. Es ist deshalb auch fragwürdig, wie

es seit Georg Lukács' marxistischer Auslegung immer wieder geschieht, aus dem Taugenichts einen Opponenten

gegen die kapitalistische Ausbeutung oder die bürgerliche Gesellschaft zu machen und dem Werk wer weiß

welche Widerstandsabsichten nachzusagen.

Das Übermütige und zugleich Unrealistische an dieser Alternative wird allerdings von Anfang an eingestanden.

Die Geschichte dieses Troubadours - 'Der neue Troubadour' sollte das Werk ursprünglich auch heißen - wird erzählt wie

ein Scherz, sie ist gar nicht darauf angelegt, dass wir sie glauben. Es ist deshalb auch fragwürdig, wie

es seit Georg Lukács' marxistischer Auslegung immer wieder geschieht, aus dem Taugenichts einen Opponenten

gegen die kapitalistische Ausbeutung oder die bürgerliche Gesellschaft zu machen und dem Werk wer weiß

welche Widerstandsabsichten nachzusagen.  Zum Unernst und zur Leichtigkeit gehören auch die verschiedentlich auftretenden Undeutlichkeiten oder

Widersprüche, die in der Handlung begegnen. 'Wer wird so kleinlich sein', hört man den Erzähler zwischen

den Zeilen gewissermaßen sagen, es kommt ja nicht auf die Geschichte, sondern nur auf die durch sie vermittelte Stimmung

an. Im weiteren wird auf solche Unstimmigkeiten allerdings doch hingewiesen, weil sie Eichendorffs besondere Erzählweise auch

erhellen.

Zum Unernst und zur Leichtigkeit gehören auch die verschiedentlich auftretenden Undeutlichkeiten oder

Widersprüche, die in der Handlung begegnen. 'Wer wird so kleinlich sein', hört man den Erzähler zwischen

den Zeilen gewissermaßen sagen, es kommt ja nicht auf die Geschichte, sondern nur auf die durch sie vermittelte Stimmung

an. Im weiteren wird auf solche Unstimmigkeiten allerdings doch hingewiesen, weil sie Eichendorffs besondere Erzählweise auch

erhellen.