| Die Entstehung der Novelle |  |

|

|

|

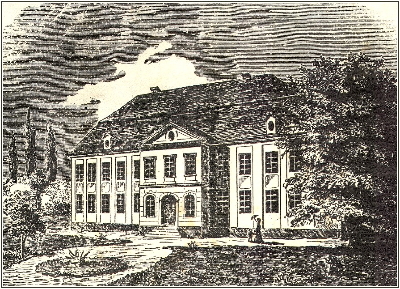

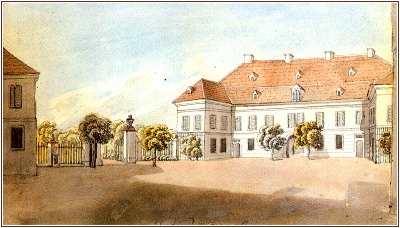

Geboren wurde Joseph Freiherr von Eichendorff am 10. März 1788

auf Schloss Lubowitz im Süden Schlesiens, im heutigen polnischen Lubowice.

Geboren wurde Joseph Freiherr von Eichendorff am 10. März 1788

auf Schloss Lubowitz im Süden Schlesiens, im heutigen polnischen Lubowice.

|

|

Schloss Lubowitz in Schlesien

|

Die geordneten Lebensumstände, die man sich dazu denken kann,

gab es allerdings nicht. Der Vater, ein verabschiedeter Offizier, besaß zwar neben diesem noch mehrere weitere Güter,

aber sie wurden nicht vernünftig bewirtschaftet und waren allesamt überschuldet. Gleichwohl hatte Eichendorff

in Lubowitz eine glückliche, seiner Erinnerung nach geradezu paradiesische Kindheit. Beständig wurden Feste gefeiert,

Jagden veranstaltet, Reisen unternommen, und wenn das Besitztum mit der Zeit auch etwas herunterkam, so fühlten er und

seine Geschwister sich dort nur um so wohler. Alles, was wir in Eichendorffs Dichtungen als romantisches Inventar vorfinden, die

dämmernden Lauben, bemoosten Stufen, im Mondlicht glänzenden Statuen, aber auch das Umherstreifen

in der Natur mit rauschenden Bächen und Sonnenaufgängen über endlosen Wäldern - es verdankt

sich Eindrücken seiner Kindheit und Jugend. Und je weniger ihm davon blieb, weil der Besitz des Vaters nach und nach

verkauft werden musste und schließlich sogar zwangsversteigert wurde, desto inniger hielt er sich in seinen Dichtungen

diese Welt fest.

Die geordneten Lebensumstände, die man sich dazu denken kann,

gab es allerdings nicht. Der Vater, ein verabschiedeter Offizier, besaß zwar neben diesem noch mehrere weitere Güter,

aber sie wurden nicht vernünftig bewirtschaftet und waren allesamt überschuldet. Gleichwohl hatte Eichendorff

in Lubowitz eine glückliche, seiner Erinnerung nach geradezu paradiesische Kindheit. Beständig wurden Feste gefeiert,

Jagden veranstaltet, Reisen unternommen, und wenn das Besitztum mit der Zeit auch etwas herunterkam, so fühlten er und

seine Geschwister sich dort nur um so wohler. Alles, was wir in Eichendorffs Dichtungen als romantisches Inventar vorfinden, die

dämmernden Lauben, bemoosten Stufen, im Mondlicht glänzenden Statuen, aber auch das Umherstreifen

in der Natur mit rauschenden Bächen und Sonnenaufgängen über endlosen Wäldern - es verdankt

sich Eindrücken seiner Kindheit und Jugend. Und je weniger ihm davon blieb, weil der Besitz des Vaters nach und nach

verkauft werden musste und schließlich sogar zwangsversteigert wurde, desto inniger hielt er sich in seinen Dichtungen

diese Welt fest.

|

|

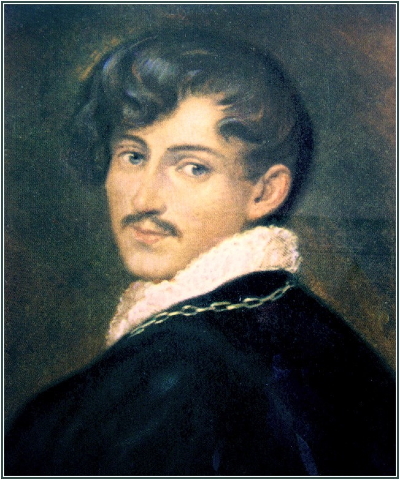

Eichendorff mit 21 Jahren

|

Die Geldnot der Eltern machte sich schon während seines Jurastudiums in Halle, Heidelberg und Berlin bemerkbar, von

einem standesgemäßen Leben konnte immer weniger die Rede sein. Immerhin unternahm Eichendorff in dieser Zeit zusammen

mit seinem älteren Bruder aber noch eine Vielzahl von Reisen, darunter auch die einzige längere Fußwanderung seines Lebens

im Herbst 1805 von Ballenstedt durch den Harz bis nach Wolfenbüttel.

Die Geldnot der Eltern machte sich schon während seines Jurastudiums in Halle, Heidelberg und Berlin bemerkbar, von

einem standesgemäßen Leben konnte immer weniger die Rede sein. Immerhin unternahm Eichendorff in dieser Zeit zusammen

mit seinem älteren Bruder aber noch eine Vielzahl von Reisen, darunter auch die einzige längere Fußwanderung seines Lebens

im Herbst 1805 von Ballenstedt durch den Harz bis nach Wolfenbüttel.

|

|

Der Ilsegrund im Harz

|

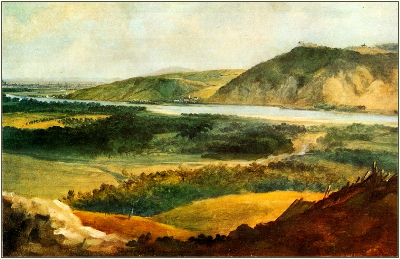

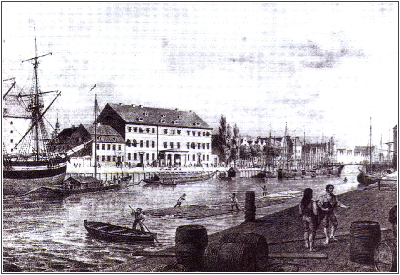

Aber auch den Rhein lernte er kennen, fuhr über Straßburg

und Lothringen bis nach Paris und im Juni 1808 mit einem Postschiff unter Segel auf der Donau nach Wien. Dieses Erlebnis ging

später in den 'Taugenichts' ein, nur dass es dort schon ein Dampfschiff ist.

Aber auch den Rhein lernte er kennen, fuhr über Straßburg

und Lothringen bis nach Paris und im Juni 1808 mit einem Postschiff unter Segel auf der Donau nach Wien. Dieses Erlebnis ging

später in den 'Taugenichts' ein, nur dass es dort schon ein Dampfschiff ist.

|

|

Die Donau an der 'Wiener Pforte'.

|

Zum Aufenthaltsort wurde Wien für Eichendorff aber erst zwei Jahre später. In der Zwischenzeit stand er seinem

Vater in der Bewirtschaftung von Lubowitz bei, ohne allerdings das Desaster nennenswert aufhalten zu können.

So wurde ein Studienabschluss in Wien ins Auge gefasst, verbunden mit der Hoffnung auf eine Anstellung im Staatsdienst dort.

Eichendorffs eigentliches Interesse galt zu dieser Zeit allerdings schon der Literatur. Nach dem Beispiel von Arnim und Brentano

sammelte er in seiner schlesischen Heimat Märchen und begann auch selbst zu schreiben. Noch in Lubowitz entstanden

einige später berühmt werdende Gedichte, und auch die Arbeit an seinem Roman "Ahnung und Gegenwart"

nahm er auf.

Zum Aufenthaltsort wurde Wien für Eichendorff aber erst zwei Jahre später. In der Zwischenzeit stand er seinem

Vater in der Bewirtschaftung von Lubowitz bei, ohne allerdings das Desaster nennenswert aufhalten zu können.

So wurde ein Studienabschluss in Wien ins Auge gefasst, verbunden mit der Hoffnung auf eine Anstellung im Staatsdienst dort.

Eichendorffs eigentliches Interesse galt zu dieser Zeit allerdings schon der Literatur. Nach dem Beispiel von Arnim und Brentano

sammelte er in seiner schlesischen Heimat Märchen und begann auch selbst zu schreiben. Noch in Lubowitz entstanden

einige später berühmt werdende Gedichte, und auch die Arbeit an seinem Roman "Ahnung und Gegenwart"

nahm er auf.  Von Wien aus besuchten Eichendorff und sein Bruder 1811 wiederholt auf Schloss Seebarn den Grafen Wilczek, mit dem sie weitläufig

verwandt waren. Seebarn gilt deshalb als das 'Taugenichts-Schloss', auch wenn es weiter keine Anhaltspunkte

für seine Abschilderung in der Novelle gibt.

Von Wien aus besuchten Eichendorff und sein Bruder 1811 wiederholt auf Schloss Seebarn den Grafen Wilczek, mit dem sie weitläufig

verwandt waren. Seebarn gilt deshalb als das 'Taugenichts-Schloss', auch wenn es weiter keine Anhaltspunkte

für seine Abschilderung in der Novelle gibt.

|

|

Schloss Seebarn bei Wien

|

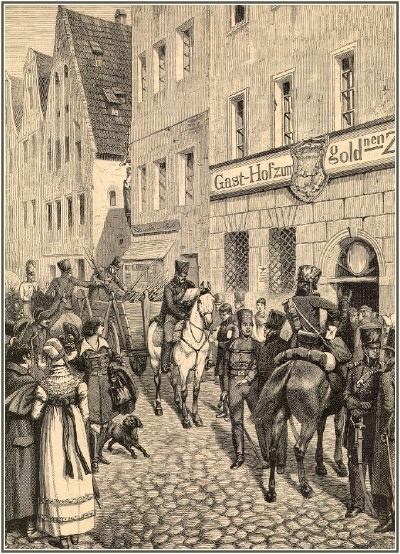

Nach dem Examen im Frühjahr 1813 hätte für Eichendorff eigentlich der Eintritt in den Justizdienst angestanden, um so mehr

als er seit 1809 schon verlobt war. Aber die Kriegswirren um die Rückzugsgefechte Napoleons ließen es dazu nicht kommen. Er

schloss sich als Kriegsfreiwilliger dem Lützowschen Freikorps an, wurde bald darauf Leutnant in einem Schlesischen Regiment und leistete

bis zu Napoleons Vertreibung nach Elba Garnisonsdienst in Torgau.

Nach dem Examen im Frühjahr 1813 hätte für Eichendorff eigentlich der Eintritt in den Justizdienst angestanden, um so mehr

als er seit 1809 schon verlobt war. Aber die Kriegswirren um die Rückzugsgefechte Napoleons ließen es dazu nicht kommen. Er

schloss sich als Kriegsfreiwilliger dem Lützowschen Freikorps an, wurde bald darauf Leutnant in einem Schlesischen Regiment und leistete

bis zu Napoleons Vertreibung nach Elba Garnisonsdienst in Torgau.

|

|

Das Werbebüro der Lützowschen Freischaren in Breslau 1813

|

Die beabsichtigte Heirat Luise von Larischs, einer wenig begüterten Adligen aus der schlesischen Nachbarschaft, fand bei

Eichendorffs Familie allerdings so wenig Anklang, dass auch er selbst immer wieder im Zweifel war. So verzögerte sich der

Schritt weiter und drohte zum Eklat zu führen, als die 22-jährige Luise Ende 1814 schwanger wurde. Ohne Zustimmung

seiner Eltern heiratete er sie schließlich im April 1815 und übersiedelte mit ihr nach Berlin.

Die beabsichtigte Heirat Luise von Larischs, einer wenig begüterten Adligen aus der schlesischen Nachbarschaft, fand bei

Eichendorffs Familie allerdings so wenig Anklang, dass auch er selbst immer wieder im Zweifel war. So verzögerte sich der

Schritt weiter und drohte zum Eklat zu führen, als die 22-jährige Luise Ende 1814 schwanger wurde. Ohne Zustimmung

seiner Eltern heiratete er sie schließlich im April 1815 und übersiedelte mit ihr nach Berlin.

|

|

Luise von Eichendorff, geb. von Larisch

|

Kaum dort angekommen, zog er allerdings erneut gegen Napoleon zu Felde. Erst 1816 gelang ihm der Eintritt in die Beamtenlaufbahn,

zunächst als noch unbezahlter Referendar in Breslau, dann dort auf einer Assessorenstelle und endlich - als Vater von

bereits vier Kindern - 1821 in ein bezahltes Amt als Schul- und Kirchenrat in Danzig.

Kaum dort angekommen, zog er allerdings erneut gegen Napoleon zu Felde. Erst 1816 gelang ihm der Eintritt in die Beamtenlaufbahn,

zunächst als noch unbezahlter Referendar in Breslau, dann dort auf einer Assessorenstelle und endlich - als Vater von

bereits vier Kindern - 1821 in ein bezahltes Amt als Schul- und Kirchenrat in Danzig.

|

|

Das Königliche Regierungshaus in Danzig

|

Hier zuständig für das katholische Schulwesen in West- und Ostpreußen, bezog Eichendorff fortan zwar ein

ordentliches Einkommen, hatte es dienstlich aber vorwiegend mit einer beargwöhnten Minderheit - den Polen - zu tun, sodass auch

seine eigene amtliche Rolle nicht die beste war. Immer wieder musste er gegen die Benachteiligung seiner

Glaubensbrüder Stellung beziehen, ohne jedoch an der protestantischen Politik der preußischen Regierung

etwas ändern zu können. So war er froh, 1831 ins Kultusministerium nach Berlin versetzt

zu werden und 1844 - mit 56 Jahren - in Pension gehen zu können.

Hier zuständig für das katholische Schulwesen in West- und Ostpreußen, bezog Eichendorff fortan zwar ein

ordentliches Einkommen, hatte es dienstlich aber vorwiegend mit einer beargwöhnten Minderheit - den Polen - zu tun, sodass auch

seine eigene amtliche Rolle nicht die beste war. Immer wieder musste er gegen die Benachteiligung seiner

Glaubensbrüder Stellung beziehen, ohne jedoch an der protestantischen Politik der preußischen Regierung

etwas ändern zu können. So war er froh, 1831 ins Kultusministerium nach Berlin versetzt

zu werden und 1844 - mit 56 Jahren - in Pension gehen zu können.

|

|

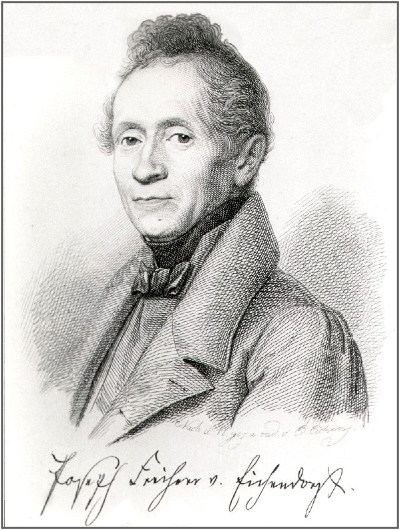

Eichendorff im Jahre 1832

|

Gebunden durch seine Amtspflichten und eine Familie mit vier Kindern begann Eichendorff 1823 in Danzig mit der Ausarbeitung

des 'Taugenichts', einem ihm schon seit 1817 vorschwebenden Werk.

Gebunden durch seine Amtspflichten und eine Familie mit vier Kindern begann Eichendorff 1823 in Danzig mit der Ausarbeitung

des 'Taugenichts', einem ihm schon seit 1817 vorschwebenden Werk.

|

Die Trägen, die zu Hause liegen,

Erquicket nicht das Morgenrot, Sie wissen nur vom Kinderwiegen, Von Sorgen, Last und Not um Brot. |

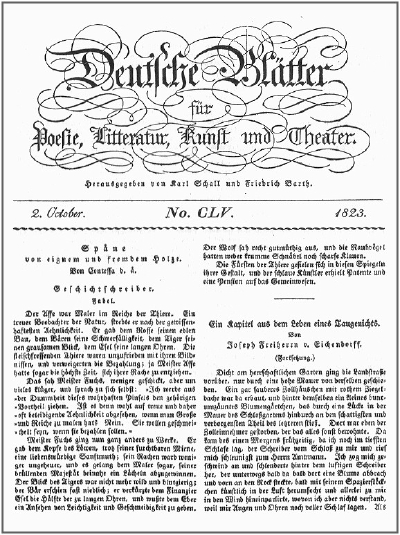

Das erste Kapitel der Novelle erschien im Herbst 1823 in mehreren Fortsetzungen in den Breslauer "Deutschen Blättern für Poesie, Litteratur,

Kunst und Theater", war aber nicht Eichendorffs erste Publikation. Schon 1815 hatte er den Roman "Ahnung und Gegenwart"

veröffentlicht, 1819 die Novelle "Das Marmorbild", und ebenfalls 1823 erschien sein Drama "Krieg den

Philistern", eine Märchen-Satire auf den Kampf der Poesie gegen den unpoetischen Zeitgeist.

Das erste Kapitel der Novelle erschien im Herbst 1823 in mehreren Fortsetzungen in den Breslauer "Deutschen Blättern für Poesie, Litteratur,

Kunst und Theater", war aber nicht Eichendorffs erste Publikation. Schon 1815 hatte er den Roman "Ahnung und Gegenwart"

veröffentlicht, 1819 die Novelle "Das Marmorbild", und ebenfalls 1823 erschien sein Drama "Krieg den

Philistern", eine Märchen-Satire auf den Kampf der Poesie gegen den unpoetischen Zeitgeist.

|

|

Die "Deutschen Blätter" mit dem ersten Kapitel des 'Taugenichts'

|

Die weitere Ausarbeitung des Werkes beschäftigte Eichendorff dann aber noch zwei Jahre. 1824 wurde seine

Behörde nach Königsberg verlegt, sodass er mit seiner Familie ebenfalls dorthin umziehen musste. Mit dem

Jahresgehalt von 2100 Talern, das er dann bezog, konnte er sich aber in einem ansehnlichen Bürgerhaus an

der Langen Reihe einmieten und blieb dort bis zum Wegzug nach Berlin wohnen. Von April 1822 bis April 1823 und

dann noch einmal im Sommer1824 wohnte er mit seiner Familie im Gutshaus der Grafen zu Dohna in Silberhammer bei

Danzig, wo er wahrscheinlich auch größere Teile des 'Taugenichts' niedergeschrieben hat.

Die weitere Ausarbeitung des Werkes beschäftigte Eichendorff dann aber noch zwei Jahre. 1824 wurde seine

Behörde nach Königsberg verlegt, sodass er mit seiner Familie ebenfalls dorthin umziehen musste. Mit dem

Jahresgehalt von 2100 Talern, das er dann bezog, konnte er sich aber in einem ansehnlichen Bürgerhaus an

der Langen Reihe einmieten und blieb dort bis zum Wegzug nach Berlin wohnen. Von April 1822 bis April 1823 und

dann noch einmal im Sommer1824 wohnte er mit seiner Familie im Gutshaus der Grafen zu Dohna in Silberhammer bei

Danzig, wo er wahrscheinlich auch größere Teile des 'Taugenichts' niedergeschrieben hat.

|

|

Gutshaus Silberhammer bei Danzig

|

|

|

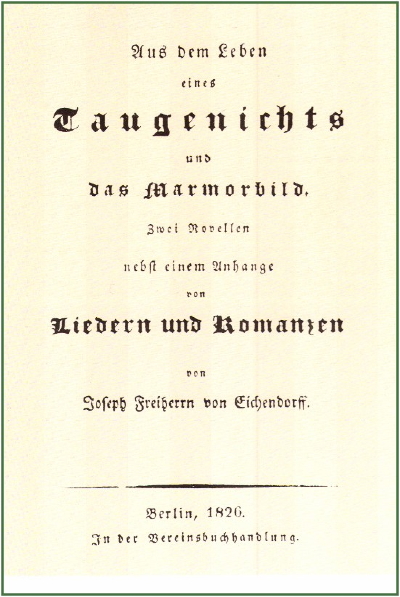

Der Erstdruck des 'Taugenichts'.

|

Mit mehreren weiteren Werken dieser Zeit - den kaum spielbaren Dramen "Der letzte Held von Marienburg", "Ezelin von

Romano" und der satirischen Komödie "Meierbeth's Glück und Ende" hatte er jedoch keinen Erfolg, erst in

dem Roman "Dichter und ihre Gesellen", 1834 veröffentlicht, erkannte man noch einmal den Autor des 'Taugenichts'. Dieser

freilich blieb sein größter Erfolg, bis zu seinem Tod erschienen davon sieben Auflagen. Viel Geld eingetragen hat ihm jedoch

auch das nicht, mit allen seinen Werken zusammen hat Eichendorff kaum so viel verdient, wie er in einem Jahr als Beamter bekam.

Mit mehreren weiteren Werken dieser Zeit - den kaum spielbaren Dramen "Der letzte Held von Marienburg", "Ezelin von

Romano" und der satirischen Komödie "Meierbeth's Glück und Ende" hatte er jedoch keinen Erfolg, erst in

dem Roman "Dichter und ihre Gesellen", 1834 veröffentlicht, erkannte man noch einmal den Autor des 'Taugenichts'. Dieser

freilich blieb sein größter Erfolg, bis zu seinem Tod erschienen davon sieben Auflagen. Viel Geld eingetragen hat ihm jedoch

auch das nicht, mit allen seinen Werken zusammen hat Eichendorff kaum so viel verdient, wie er in einem Jahr als Beamter bekam. Weit populärer als der 'Taugenichts' wurden aber Eichendorffs Gedichte, einfach dadurch, dass sie auch gesungen wurden. So vertonte

Felix Mendelssohn-Bartholdy im Jahre 1843 das schon 1815 in "Ahnung und Gegenwart" veröffentlichte "O Täler weit,

o Höhen", das seither in kaum einem Chor-Repertoire fehlt.

Weit populärer als der 'Taugenichts' wurden aber Eichendorffs Gedichte, einfach dadurch, dass sie auch gesungen wurden. So vertonte

Felix Mendelssohn-Bartholdy im Jahre 1843 das schon 1815 in "Ahnung und Gegenwart" veröffentlichte "O Täler weit,

o Höhen", das seither in kaum einem Chor-Repertoire fehlt.

|

|

|

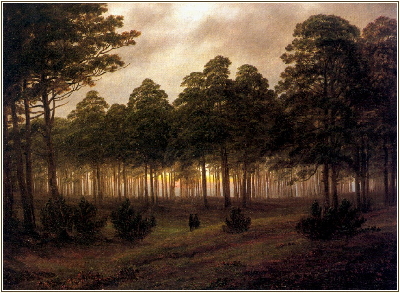

Caspar David Friedrich: Der Abend

|

Nach seiner Pensionierung 1844 lebte Eichendorff in Danzig, Wien, Berlin und Dresden, bis er schließlich 1855 mit seiner Frau zur

Familie seiner Tochter nach Neisse zog. Geschrieben hat er in diesen Jahren noch einiges, Versdichtungen, Aufsätze zur geistigen Situation

der Zeit und eine zweibändige "Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands", aber davon nahm kaum noch jemand Notiz.

Der 36-jährige Bismarck schrieb 1851 an seine Frau, gewissermaßen gleich zweifach überrascht: ... weißt Du, dass der

Mann noch lebt? ... Lass es Deiner Begeisterung keinen Eintrag tun, dass er - Geheimer Regierungsrat ist. So romantisch man jederzeit noch

empfinden konnte - Eichendorff war ein Dichter der Vergangenheit.

Nach seiner Pensionierung 1844 lebte Eichendorff in Danzig, Wien, Berlin und Dresden, bis er schließlich 1855 mit seiner Frau zur

Familie seiner Tochter nach Neisse zog. Geschrieben hat er in diesen Jahren noch einiges, Versdichtungen, Aufsätze zur geistigen Situation

der Zeit und eine zweibändige "Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands", aber davon nahm kaum noch jemand Notiz.

Der 36-jährige Bismarck schrieb 1851 an seine Frau, gewissermaßen gleich zweifach überrascht: ... weißt Du, dass der

Mann noch lebt? ... Lass es Deiner Begeisterung keinen Eintrag tun, dass er - Geheimer Regierungsrat ist. So romantisch man jederzeit noch

empfinden konnte - Eichendorff war ein Dichter der Vergangenheit.

|

|

Eichendorff im Jahre 1841

|

Eichendorff starb im 70. Lebensjahr am 26. November 1857 in Neisse und wurde dort auch begraben.

Eichendorff starb im 70. Lebensjahr am 26. November 1857 in Neisse und wurde dort auch begraben.

|

|

Die Grabstätte in Neisse

|