Erstes Kapitel

Wie aber denn die Sonne immer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße Mittagswolken aufstiegen und alles in der Luft

und auf der weiten Fläche so leer und schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern, da fiel mir erst

wieder mein Dorf ein ...

Wie aber denn die Sonne immer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße Mittagswolken aufstiegen und alles in der Luft

und auf der weiten Fläche so leer und schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern, da fiel mir erst

wieder mein Dorf ein ...

Dass der Taugenichts an einem Frühjahrsmorgen, wo der Schnee noch vom Dach tropft und gepflügt wird, in seinem Heimatdorf aufbricht

und schon am Mittag in eine Gegend mit wogenden Kornfeldern kommt, ist mit einem Ortswechsel nicht zu erklären. Offensichtlich liegt hier

ein Zeitsprung von drei bis vier Monaten vor. Dieser Zeitsprung vollzieht sich allerdings so beiläufig, dass er sicherlich nichts besagen

oder bedeuten soll. Die Jahreszeiten werden bei Eichendorff einfach 'gesetzt', oder richtiger:

eine Jahreszeit wird gesetzt, denn es

ist in seinen Werken nahezu immer Sommer und Sommerwetter, allein auf diese Gegebenheiten kommt es ihm als Stimmungsgrundlage an.

~~~~~~~~~~~~

Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still unter hohen Lindenbäumen, hinter denen eine breite Treppe zwischen

Säulen in ein prächtiges Schloss führte. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Türme von Wien.

Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still unter hohen Lindenbäumen, hinter denen eine breite Treppe zwischen

Säulen in ein prächtiges Schloss führte. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Türme von Wien.

Da Eichendorff selbst zweieinhalb Jahre - von November 1810 bis April 1813 - in Wien gelebt hat, ist die

Ortsangabe hier nicht ganz inhaltlos. Allerdings bleibt sie so allgemein, dass auf einen bestimmten Schauplatz nicht

geschlossen werden kann. Aus den geographischen Gegebenheiten lässt sich allenfalls folgern, dass der

Taugenichts aus dem Wienerwald - westlich von Wien - kommt und in einem Schloss in der Gegend des Bisamberges

eintrifft, von wo aus man die Stadt und die Donau, wie beschrieben, vor sich sehen kann.

|

|

Blick vom Bisamberg auf Wien

|

Die Gemeinde Enzersdorf hat deshalb an dieser Stelle ein Eichendorff-Denkmal errichtet und es mit einigen Versen aus dem 9. Kapitel

des 'Taugenichts' versehen.

|

|

Das Eichendorff-Denkmal am Bisamberg

|

In der Erstausgabe wurde übrigens noch die Abkürzung 'W.' gebraucht, wäre Wien an dieser Stelle also nicht

zu identifizieren gewesen. Das war jedoch inkonsequent, da schon im 2. Kapitel die Donau und Wien genannt werden,

und so wird seit der Ausgabe von 1841 der Name auch hier ausgeschrieben

Wenn darüber hinaus in dem Schloss, in das der Taugenichts kommt, das Schloss Seebarn bei Korneuburg 'erkannt' wird, das Eichendorff selbst

von Wien aus besucht hat (siehe unter

ENTSTEHUNG), so ist das jedoch nur noch in einer imaginativen,

nicht mehr in einer geographischen Anbindung möglich. Seebarn liegt zehn Kilometer nördlich des Bisamberges, sodass Wien

und die Donau von dort aus nicht zu sehen sind. Dasselbe gilt für das 'lange Dorf' mit der Mühle, aus dem der Taugenichts aufbricht.

Hier auf Sedlnitz in Mähren zu schließen, wie es in der Eichendorff-Literatur geschieht, weil Eichendorffs Familie dort einen Gutshof

besessen hat, ist ebenfalls nur unter Vernachlässigung der Geographie möglich. Sedlnitz (Sedlnice) liegt 300 km nördlich von

Wien und scheidet damit für eine Tagesreise von dort her als Bezugsort aus. Im übrigen sind auch die Konturen dieser Schauplätze

nicht deutlich genug, um auf bestimmte Orte und Stätten zu schließen. Selbst mit Wien ist mehr als eine lokale Stimmung

nicht gemeint.

Fünftes Kapitel

Von der Seite aber, wohin wir uns gewendet hatten, lag ein wüstes Gebirge vor uns mit grauen Schluchten, zwischen denen

es schon lange dunkel geworden war.

Von der Seite aber, wohin wir uns gewendet hatten, lag ein wüstes Gebirge vor uns mit grauen Schluchten, zwischen denen

es schon lange dunkel geworden war.

Nach der Fahrt durch Oberitalien werden hier offenbar die Apenninen erreicht, eine Landschaft, die in dieser Zeit aus Abbildungen

und Beschreibungen schon vielfach bekannt ist. Eichendorff, der nie nach Italien gekommen ist, hat sich auch natürlich

an solche Beschreibungen gehalten, allerdings nicht wohl an die von Goethe, der in seiner "Italienischen Reise" (1817)

unter dem Datum des 22. Oktober 1786 der Kennzeichnung des Gebirges als 'Bergwüste' schon widerspricht:

Die Apenninen sind mir ein merkwürdiges Stück Welt ... ein seltsam Gewebe von Bergrücken gegeneinander; oft sieht man gar nicht ab,

wohin das Wasser seinen Ablauf nehmen will. Wären die Täler besser ausgefüllt, die Flächen mehr glatt und überspült, so könnte

man das Land mit Böhmen vergleichen, nur dass die Berge auf alle Weise einen andern Charakter haben. Doch muss man sich

keine Bergwüste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen.

~~~~~~~~~~~~

... und endlich kamen wir an einigen verräucherten Hütten vorüber,

die wie Schwalbennester auf dem Felsen hingen. ... Auf dem Gipfel des Berges stand ein großes, altes Schloss mit vielen

Türmen im hellsten Mondschein.

... und endlich kamen wir an einigen verräucherten Hütten vorüber,

die wie Schwalbennester auf dem Felsen hingen. ... Auf dem Gipfel des Berges stand ein großes, altes Schloss mit vielen

Türmen im hellsten Mondschein.

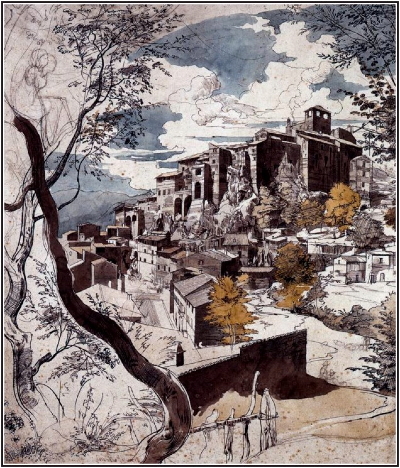

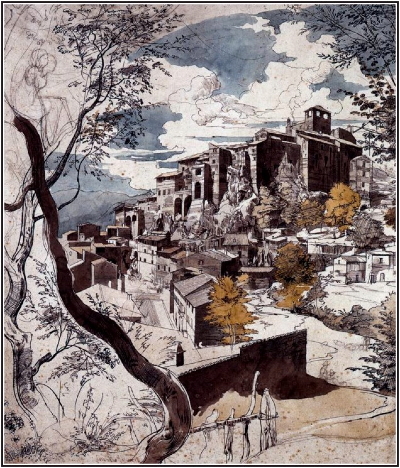

Auch Darstellungen solcher italienischer Bergdörfer gibt es schon zahlreich in dieser Zeit; hier als

Beispiel der 'Blick auf Olevano' von Franz Horny aus dem Jahre 1822:

|

|

Franz Horny: Blick auf Olevano

|

Sechstes Kapitel

Zwischen die alten, hohen Bäume hindurch aber war überall eine weite, einsame Aussicht, eine Bergkoppe hinter der

andern, soweit das Auge reichte.

Zwischen die alten, hohen Bäume hindurch aber war überall eine weite, einsame Aussicht, eine Bergkoppe hinter der

andern, soweit das Auge reichte.

Der beschriebene Blick erinnert mehr an die westlich der Apenninen gelegene Toscana, was hier aber natürlich

auch nur ein 'Landschafts-Zitat' ist, da Eichendorff Italien nicht kannte.

|

|

Morgendämmerung in der Toscana

|

Siebentes Kapitel

Die Nacht war schon wieder lange hereingebrochen, und der Mond schien prächtig, als ich endlich auf einem Hügel

aus dem Walde heraustrat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir sah. - Das Meer leuchtete von weitem, der Himmel blitzte

und funkelte unübersehbar mit unzähligen Sternen, darunter lag die heilige Stadt ...

Die Nacht war schon wieder lange hereingebrochen, und der Mond schien prächtig, als ich endlich auf einem Hügel

aus dem Walde heraustrat und auf einmal die Stadt in der Ferne vor mir sah. - Das Meer leuchtete von weitem, der Himmel blitzte

und funkelte unübersehbar mit unzähligen Sternen, darunter lag die heilige Stadt ...

Die Rom-Beschreibung im 'Taugenichts' hat zu Irritationen geführt: weder ist die Stadt von Bergen umgeben, noch kann man

bei einem Blick auf sie zugleich das Meer sehen, das mehr als 30 km weit weg ist. So wurde gefolgert, dass Eichendorff gar

nicht 'Rom' meine, sondern das christliche Paradies oder wie er sich das Paradies vorstelle (zum Aspekt des Christentums

siehe unter

GESTALTUNG).

Diese Deutung ist jedoch abwegig. Auf den damals noch weit verbreiteten reliefähnlich gezeichneten Karten nehmen sich

kleine Erhebungen oft wie Berge aus, und auch die Entfernungen sind nicht immer richtig erkennbar.

So konnte sich aus dem Wissen von 'sieben Hügeln' und Meeresnähe leicht eine solche Vorstellung ergeben.

Auch in den Beschreibungen von Rom werden die realen Proportionen gern überzeichnet. So schreibt z.B. der

35jährige Wilhelm Heinse 1781:

Nichts aber hat einen so starken Eindruck auf mich gemacht als Rom ... Die triumphierende Lage, ungeheuer lang und breit,

um den wilden Tiberstrom herum, mit den gebietrischen Hügeln voll stolzer Paläste in babylonischen Gärten und

despotischer Tempel mit himmelhohen Kuppeln, an dem prächtigen Amphitheater der Gebürge von Frescati und Tivoli;

die Brückengewölbe, türmenden Tore, flammenden Obelisken, bemoosten und mit Grün überzognen

Ruinen alter Herrlichkeit und das kühle Rauschen von Schritt zu Schritt von tausend und abertausend lebendigen Springbrunnen

wie in den quellenreichen Alpen und manche männliche und weibliche antike Gestalt mit heißem Blick und warmen

Gebärden in Helden- und Siegerinnengang auf den weiten Plätzen und in den unabsehlichen Straßen erweckten eine

Wunderempfindung von einer neuen Natur in mir, die ich noch nicht gehabt hatte.

Hier finden sich dieselben Elemente wieder, mit denen Eichendorff 'sein' Rom kennzeichnet, und Beschreibungen wie diese gab

es zahlreich. Wie suggestiv aber dieses Rom-Bild im 19. Jahrhundert gewesen ist, sieht man daran, dass selbst die Illustratoren

damals noch Berge und Meer um Rom herum abbilden. Nur wenigen Lesern dieser Zeit wird aufgefallen sein, dass daran etwas

nicht stimmt.

Diese Ortsbestimmung ist zweifellos ironisch gemeint, und dies erst recht, als der Abstand zur Donau und zu Wien in jeder Richtung

zu groß wäre, als dass sich von einem Grenzort her eine Begrüßung erlaubte.

Trotz ihrer ironischen Knappheit ist die Wegbestimmung richtig. Bei einem Weg über den Brenner und

dann am Inn entlang würde man sich an der Donau bei Linz 'links abwenden' müssen, um nach Prag zu kommen.

Tatsächlich beschließen die Prager Studenten dann aber mit dem Postschiff bis nach Wien mitzufahren.