[Erster Teil]

Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof ...

Er besaß in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof ...

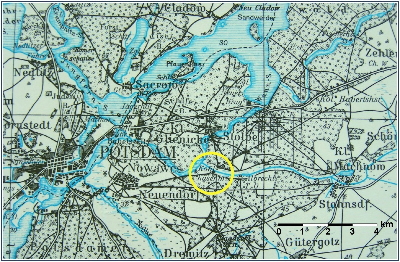

Die heute zu Potsdam gehörende Siedlung Kohlhasenbrück erhielt ihren Namen nach einem dort von Hans Kohlhase 1539 verübten

Anschlag auf einen Silbertransport des brandenburgischen Kurfürsten. Kohlhase versenkte das Silber unter einer Brücke über die

Beke, ein Nebengewässer der Havel, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Teltowkanal aufging. Ein Dorf gab und gibt es an dieser Stelle

nicht, Hans Kohlhase stammte aus Cölln, dem heutigen Berlin-Neukölln.

In unauffälliger Umkehr der Namensherkunft - das Dorf führe

von ihm

den Namen - lässt Kleist im Weiteren aber immer wieder schon auch seinen Michael Kohlhaas in Kohlhaasenbrück leben, etwa in der

Feststellung, dass er

bei seiner Ankunft in Kohlhaasenbrück Lisbeth, sein treues Weib, umarmt habe

(siehe

5. ABSATZ). Und am Ende gar wird das Dorf zu dem Ort,

nach welchem der

Rosshändler heiße (siehe

SIEBENTER TEIL), sodass nun nicht mehr der Ort

seinen Namen von Kohlhaas hat, sondern umgekehrt Kohlhaas seinen Namen von dem Ort. Dass er den Nachruhm seines Helden damit logisch

verringert, dürfte sich Kleist kaum klargemacht haben.

|

|

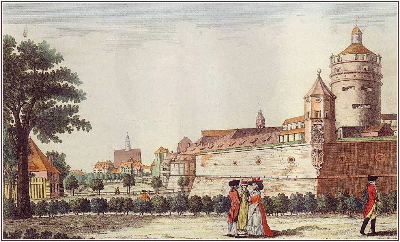

Die Gegend um Kohlhasenbrück um 1800

|

~~~~~~~~~~~~

... als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf ...

... als er an die Elbe kam und bei einer stattlichen Ritterburg auf sächsischem Gebiete einen Schlagbaum traf ...

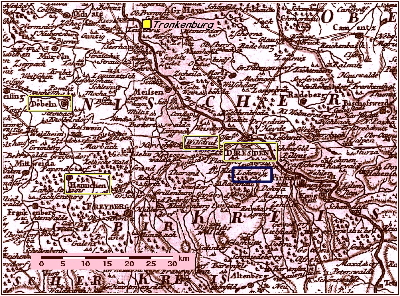

Eine 'Tronkenburg' gibt es an der Elbe nicht, doch ist sie nicht allzu weit von Dresden weg anzunehmen. Zum einen wird

von Berlin her die Elbe erst nahe bei Dresden erreicht, zum anderen will Kohlhaas von dort, als er sich wegen der Pferde

von den Tronkas übervorteilt fühlt, sofort nach Dresden zurückreiten, was nur bei einer kürzeren

Entfernung wahrscheinlich ist:

Spornstreichs auf dem Wege nach Dresden war er schon, als er ... sein Pferd, ehe er noch tausend Schritt gemacht hatte, wieder

wandte ...

Spornstreichs auf dem Wege nach Dresden war er schon, als er ... sein Pferd, ehe er noch tausend Schritt gemacht hatte, wieder

wandte ...

|

|

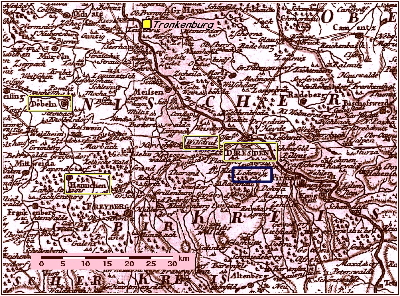

Der Handlungsraum zwischen Berlin und Dresden

|

... und setzte seine Reise mit dem Rest der Koppel ... nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort.

... und setzte seine Reise mit dem Rest der Koppel ... nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort.

Das Ziel Leipzig ist hier geographisch so unstimmig, dass man die Angabe am besten ignoriert, zumal sich der Aufenthalt in Dresden unmittelbar

anschließt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Übernahme aus der Ursprungsgeschichte, in der Hans Kohlhase auf dem Weg

zur Messe nach Leipzig - bei Schnaditz - durch den Landadligen Günther von Zaschwitz um zwei Pferde gebracht wird.

~~~~~~~~~~~~

In Dresden, wo er in einer der Vorstädte der Stadt ein Haus mit einigen Ställen besaß, weil er von hier aus seinen Handel

auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten pflegte ...

In Dresden, wo er in einer der Vorstädte der Stadt ein Haus mit einigen Ställen besaß, weil er von hier aus seinen Handel

auf den kleineren Märkten des Landes zu bestreiten pflegte ...

Die Kennzeichnung Dresdens als einer Stadt mit verschiedenen Vorstädten entspricht in keiner Weise der Stadtgröße im 16. Jahrhundert,

wie schon 1821 Ludwig Tieck in einer Besprechung der Novelle bemerkt hat: "Dresden schildert er uns ganz nach seiner jetzigen

Gestalt, da die Altstadt damals so gut wie nicht existierte ..." Kleist jedoch war dieser Unterschied nicht bewusst, sodass man sich zur

Verdeutlichung seiner Vorstellungen an das Stadtbild des 18. Jahrhunderts halten kann und muss.

[Zweiter Teil]

Kohlhaas befand sich um diese Zeit gerade in Brandenburg, wo der Stadthauptmann Heinrich von Geusau ... eben beschäftigt war, ... mehrere

wohltätige Anstalten für Kranke und Arme einzurichten.

Kohlhaas befand sich um diese Zeit gerade in Brandenburg, wo der Stadthauptmann Heinrich von Geusau ... eben beschäftigt war, ... mehrere

wohltätige Anstalten für Kranke und Arme einzurichten.

Brandenburg an der Havel, 50 Kilometer westlich von Kohlhasenbrück gelegen, hat weder als Badeort noch als Ort

sozialer Einrichtungen von sich reden gemacht, ist hier also nur eine Ortsbezeichnung, die dem Geschehen einen gewissen Realitätsanschein

geben soll.

... daher wünschte ich, dass du dich auf einige Zeit, wenn es sein kann, entferntest und mit den Kindern zu deiner Muhme

nach Schwerin gingst ...

... daher wünschte ich, dass du dich auf einige Zeit, wenn es sein kann, entferntest und mit den Kindern zu deiner Muhme

nach Schwerin gingst ...

Schwerin, Hauptstadt des damaligen Fürstentums Mecklenburg, liegt 200 Kilometer nordwestlich von Kohlhasenbrück und ist für das

16. Jahrhundert ein schon weit entfernter Besuchsort.

[Dritter Teil]

Besonders beunruhigte ihn ein reiches Fräuleinstift namens Erlabrunn, das an den Ufern der Mulde lag ...

Besonders beunruhigte ihn ein reiches Fräuleinstift namens Erlabrunn, das an den Ufern der Mulde lag ...

... dass er in einem Elbdorf ... um Mitternacht in einem Nachen ohne Steuer und Ruder angekommen und mit einem Dorffuhrwerk nach Erlabrunn

weitergereiset sei.

... dass er in einem Elbdorf ... um Mitternacht in einem Nachen ohne Steuer und Ruder angekommen und mit einem Dorffuhrwerk nach Erlabrunn

weitergereiset sei.

... so ließ er den Haufen aufsitzen und stand schon in drei Stunden vor Erlabrunn.

Das Stift Erlabrunn gibt es nicht, es lässt sich aber aufgrund der Treibfahrt des Junkers auf der Elbe und der Dauer des Rittes dorthin in der

Gegend von Eilenburg an der Mulde annehmen (siehe Karte).

Hier wie auch im Weiteren erweist sich, dass Kleist, so wenig Interesse er an der historisch richtigen Ausstattung der Schauplätze hat, in ihrer

räumlichen Anordnung sehr genau ist. Er bewegt sein Personal auf der Landkarte wie ein Feldherr, der eine Schlacht lenkt: Richtungen,

Entfernungen, Rittdauer und Ruhezeiten, alles wird den realen Verhältnissen entsprechend berücksichtigt. Wenn irgendwo, dann

zeigt sich hier, dass ihm eine militärisch-strategische Ausbildung zuteil geworden ist.

~~~~~~~~~~~~

... dass er in der Tat dreißig und etliche Köpfe zählte, als er sich zur Einäscherung von Wittenberg auf die rechte

Seite der Elbe zurückbegab.

... dass er in der Tat dreißig und etliche Köpfe zählte, als er sich zur Einäscherung von Wittenberg auf die rechte

Seite der Elbe zurückbegab.

Das rechtselbisch gelegene Wittenberg wird ganz seiner realen Lage entsprechend in die Handlung einbezogen. Kleist selbst hat die

Stadt auf seiner Würzburger Reise (siehe

ENTSTEHUNG) kennengelernt und seiner

Verlobten am 30. August 1800 dazu geschrieben:

In Wittenberg wäre manches Interessante zu sehen gewesen, z. B. Doktor

Luthers und Melanchthons Grabmale ... Aber das Vergnügen ist diesmal nicht Zweck unsrer Reise ...

... wobei die Reiter auf eine unbestimmte Art verlauten ließen, dass es nach der Pleißenburg gehe.

... wobei die Reiter auf eine unbestimmte Art verlauten ließen, dass es nach der Pleißenburg gehe.

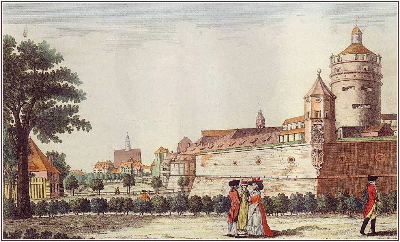

Die Pleißenburg stand am Stadtrand von Leipzig an der Stelle des heutigen Leipziger Rathauses. Sie wurde

im 16. Jahrhundert zu einem Teil der Stadtbefestigung ausgebaut und am Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen.

Kleist besichtigte sie im Frühjahr 1793 unterwegs zu seinem Regiment nach Frankfurt am Main. Seiner Tante teilte er am

13. März 1793 mit: Ich besah mir noch die Pleissenburg und die umliegende Gegend; ich kann Ihnen aber

dieses unmöglich genau beschreiben, ich hätte zuviel zu tun.

|

|

Die Pleißenburg im 18. Jahrhundert

|

... und da er auch in Jessen einen Vorrat an Waffen aufgetrieben und seine Schar auf das Vollständigste damit ausgerüstet hatte ...

... und da er auch in Jessen einen Vorrat an Waffen aufgetrieben und seine Schar auf das Vollständigste damit ausgerüstet hatte ...

Jessen liegt 20 Kilometer südöstlich von Wittenberg und zeigt ein weiteres Mal Kleists bedachten Umgang mit den

Ortsbestimmungen an.

Demnach griff er schon Tags darauf den Prinzen von Meißen in einem nächtlichen Überfall bei Mühlberg an ...

Demnach griff er schon Tags darauf den Prinzen von Meißen in einem nächtlichen Überfall bei Mühlberg an ...

Mühlberg an der Elbe hat auch in der sächsischen Geschichte als Schlachtort einer Rolle gespielt. Der sächsische Kurfürst,

dem in Kleists Novelle der Untergang seines Hauses auf geheimnisvolle Weise angekündigt, jedoch nicht mitgeteilt wird, wurde dort 1547 von

seinem Vetter Moritz von Sachsen vernichtend geschlagen und musste daraufhin seine Kurwürde an diesen abgeben (siehe unter

LEBENSWELT).

|

|

Der Raum der Fehdezüge von Kohlhaas

|

... fiel ihn bei dem Dorfe Damerow am hellen Mittag auf freiem Felde an ...

... fiel ihn bei dem Dorfe Damerow am hellen Mittag auf freiem Felde an ...

Ein Damerow gibt es zwischen Mühlberg und Dresden nicht, es ist in der Gegend der zerstörten Tronkenburg anzunehmen.

Dabei rief er von dem Lützner Schloss aus ... das Volk auf, sich zur Errichtung einer besseren Ordnung der Dinge an ihn anzuschließen ...

Dabei rief er von dem Lützner Schloss aus ... das Volk auf, sich zur Errichtung einer besseren Ordnung der Dinge an ihn anzuschließen ...

Das Lützener Schloss, ein burgähnlicher Bau aus dem 13. Jahrhundert, ist durch die Schlacht von Lützen im Jahre 1632, bei der

Gustav Adolf von Schweden den Tod fand, in die Geschichtsbücher eingegangen. Kleist kam im März 1793 dort vorbei und schrieb an

seine Tante, dass er den Gedenkstein gesehen habe, welcher uns an den großen meuchelmördrisch gefallenen Gustav Adolf

erinnerte.

|

|

Das Schloss von Lützen

|

[Vierter Teil]

Er kehrte unter einem fremden Namen in ein Wirtshaus ein, wo er, sobald die Nacht angebrochen war, in seinem Mantel und mit einem

Paar Pistolen versehen, die er in der Tronkenburg erbeutet hatte, zu Luthern ins Zimmer trat.

Er kehrte unter einem fremden Namen in ein Wirtshaus ein, wo er, sobald die Nacht angebrochen war, in seinem Mantel und mit einem

Paar Pistolen versehen, die er in der Tronkenburg erbeutet hatte, zu Luthern ins Zimmer trat.

In dieser Verkürzung könnte es scheinen, als habe Luther in einem Wirtshaus gewohnt, aber das ist natürlich nicht gemeint.

Dennoch ist die Leichtigkeit, mit der Kohlhaas Zugang zu Luther erhält, irreführend - auch Kleists Quelle schildert diesen Moment bei

weitem dramatischer (siehe unter

QUELLEN). Überdies muss Kohlhaas beim Verlassen

des Hauses ja auch von einem Diener geführt und ihm die Tür per Schlüssel geöffnet werden - wie kann er dann so einfach

hineingekommen sein.

Gänzlich ausgeschlossen wäre ein so einfacher Zutritt in der Realität gewesen. Luther war ein hoch respektabler, durch

Personal abgeschirmter Mann, der nahezu fürstlich im Augustinum wohnte, dem verlassenen Internat der Augustinermönche,

das ihm der Kurfürst 1524 als Familiensitz geschenkt hatte.

|

|

Der Wohnsitz Luthers in Wittenberg

|

[Fünfter Teil]

... die ganze Stadt schlief noch, als er an die Tür der kleinen, in der Pirnaischen Vorstadt gelegenen Besitzung ... anklopfte ...

... die ganze Stadt schlief noch, als er an die Tür der kleinen, in der Pirnaischen Vorstadt gelegenen Besitzung ... anklopfte ...

Eine 'Pirnaische Vorstadt' gab es im 16. Jahrhundert in Dresden längst noch nicht, die ganze heutige Altstadt bestand nur aus dem

markgräflichen Schloss und - schon außerhalb der Mauer - einer Siedlung um die Frauenkirche, die noch nicht die spätere

Barockkirche war und deren Aussehen unbekannt ist. Kleist orientierte sich also am Bild der Altstadt, wie er es kannte und in deren Pirnaischer

Vorstadt er 1808 selbst gewohnt hat.

|

|

Der Blick über Dresden in Richtung der Pirnaischen Vorstadt

|

~~~~~~~~~~~~

Männer aus Dresden, die wenige Tage nach dem Brande der Tronkenburg in Wilsdruff gewesen waren, sagten aus ...

Männer aus Dresden, die wenige Tage nach dem Brande der Tronkenburg in Wilsdruff gewesen waren, sagten aus ...

... das Unglück aber Herrn Wenzels und noch mehr des ehrlichen Kohlhaas wollte, dass es der Abdecker aus Döbeln war.

... das Unglück aber Herrn Wenzels und noch mehr des ehrlichen Kohlhaas wollte, dass es der Abdecker aus Döbeln war.

... die Rappen ... hätte ihm der Schweinehirte von Hainichen verkauft.

... die Rappen ... hätte ihm der Schweinehirte von Hainichen verkauft.

Wilsdruff / Döbeln / Hainichen = Alle drei Orte liegen im westlichen Umkreis von Dresden und sind somit auf wahrscheinliche Weise der Handlung zugeordnet. Ebenso wird das im

Sechsten Teil als Ziel eines Tagesausflugs genannte Lockwitz als südlicher Vorort von Dresden richtig einbezogen.

... um, wie er vorgab, zu dem Verwalter nach Lockwitz zu fahren, der ihn als ein alter Bekannter einige Tage zuvor in Dresden gesprochen

und eingeladen hatte ...

... um, wie er vorgab, zu dem Verwalter nach Lockwitz zu fahren, der ihn als ein alter Bekannter einige Tage zuvor in Dresden gesprochen

und eingeladen hatte ...

|

|

Die Umgebung Dresdens in einer Karte von 1783

|

[Siebenter Teil]

Es traf sich, dass der Kurfürst von Sachsen auf die Einladung des Landdrosts ... nach Dahme

gereist war.

Es traf sich, dass der Kurfürst von Sachsen auf die Einladung des Landdrosts ... nach Dahme

gereist war.

Es traf sich, dass Kohlhaas ... sein ihm in Herzberg erkranktes Kind mit Semmel und Milch fütterte ...

Es traf sich, dass Kohlhaas ... sein ihm in Herzberg erkranktes Kind mit Semmel und Milch fütterte ...

... als um einer Verhandlung willen, die mir unbekannt ist, der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg in Jüterbog ...

eine Zusammenkunft hielten.

... als um einer Verhandlung willen, die mir unbekannt ist, der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg in Jüterbog ...

eine Zusammenkunft hielten.

Der Landdrost, während der Mundschenk einen reitenden Boten nach Luckau schickte, um einen Arzt herbeizuholen ...

Der Landdrost, während der Mundschenk einen reitenden Boten nach Luckau schickte, um einen Arzt herbeizuholen ...

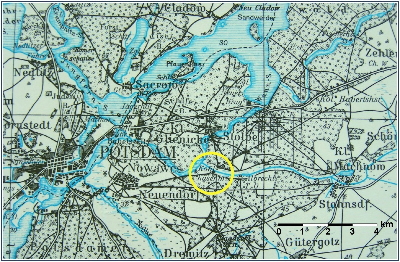

Dahme /Herzberg /Jüterbog /Luckau = alle vier Orte liegen in einem Umkreis von 50 Kilometern im Dahme-Gebiet, im 16. Jahrhundert

noch zu Magdeburg und Sachsen, später zu Brandenburg-Preußen gehörend. Kleist hatte ersichtlich genaue Vorstellungen von

den Entfernungen, wenn er in Dahme den Arzt aus dem 20 Kilometer entfernten Luckau eintreffen lässt. Den Anlass zur Lokalisierung

der Handlung an dieser Stelle hat vermutlich die Nähe zu Jüterbog gegeben, das auch in der Realgeschichte von Kohlhaas eine

Rolle gespielt hat (siehe unter

QUELLEN).

|

|

Der Handlungsraum in der Gegend um Dahme

|