| Die Entstehung der Novelle |

|

|

|

|

Heinrich von Kleist, geboren am 18. Oktober 1777 in Frankfurt

an der Oder, entstammte einer namhaften preußischen Offiziersfamilie, deren Ansehen für ihn lebenslang eine

Belastung war. Mit etlichen Generälen und sogar Marschällen unter seinen Vorfahren und einem Major

als Vater stand ihm als erstem Sohn (nach vier älteren Halbschwestern bzw. Schwestern) eigentlich nur

ein Lebensziel

zu: Karriere in der preußischen Armee zu machen.

|

|

Kleists Geburtshaus in Frankfurt/Oder ...

|

|

|

... direkt neben der Marienkirche.

|

Anfangs sah es auch danach aus. Sein Privatlehrer unterrichtete ihn zwar - die Marienkirche immer gegenüber -

mehr freigeistig als religiös, aber ein preußischer Offizier brauchte nicht fromm zu sein. Schlimmer war, dass

Kleists Vater 1788 starb und die Familie wegen eines Streits um eine Pension für die Mutter beim König in

Ungnade fiel. Die Bitte der Mutter, ihren Sohn in die Berliner Militärakademie aufzunehmen, wurde 1789 abgelehnt,

sodass Kleist weiterhin - jetzt bei einem Hugenottenprediger in Berlin - nur Privatunterricht erhielt.

|

|

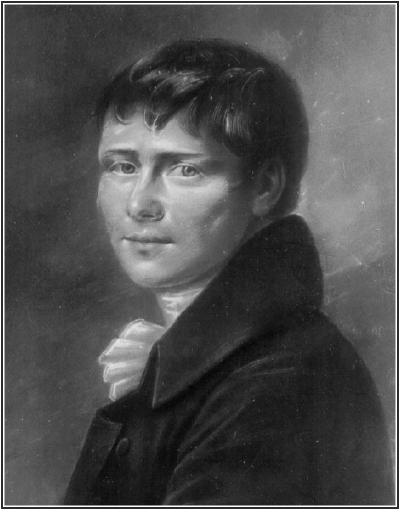

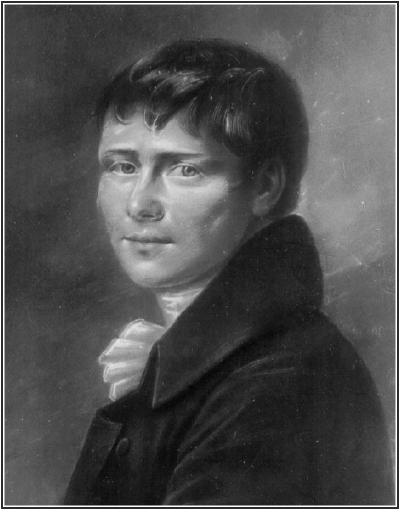

Kleist mit etwa 18 Jahren

|

Mit knapp 15 Jahren trat er dann als 'Gefreiter-Korporal' - also weit unten - in ein Potsdamer Garderegiment ein und musste bald darauf gegen die

Truppen des revolutionären Frankreichs in den Krieg ziehen. Das brachte eine erste Abkühlung für die Idee einer Militärlaufbahn

mit sich, und der Drill auf dem Kasernenhof in Potsdam, dem er ab 1795 unterworfen war, tat ein Übriges. Im Frühjahr 1799 reichte er

seinen Abschied ein. Seine

natürliche Abneigung gegen den Soldatenstand, so schrieb er an seinen Frankfurter Hauslehrer

Christian Ernst Martini, mache es im zur

Pflicht, ihn zu verlassen. Dass er sich damit neuerlich in Widerspruch zu der Gnade seines Herrn

und Königs brachte, sollte er später noch zu spüren bekommen.

|

|

Die Universität in Frankfurt

|

Nach seiner Entlassung begann Kleist mit Studien an der Frankfurter Universität - Naturwissenschaften,

Mathematik, Philosophie -, zunächst nur zu dem Zweck, für sein weiteres Leben nach einem neuen Weg zu suchen.

Einen 'Lebensplan', meinte er, müsse man haben, bevor man sich für etwas entscheide, weil man andernfalls

das Opfer bloß zufälliger Eingebungen würde. Dass diese Idee nur die Folge seines Herausfallens

aus der familiären Tradition war, nahm er nicht wahr, es gehörte zu den Grundüberzeugungen

des 'aufgeklärten' Menschen, dass man sich auch in dieser Hinsicht selbst bestimmen müsse.

Nicht ganz passend zu seiner ungewissen Zukunft verlobte er sich 1800 mit der vier Jahre jüngeren Wilhelmine

von Zenge, Tochter des Frankfurter Stadtkommandanten. Recht war deren Eltern das nicht, weshalb die Verlobung auch

zunächst nicht bekannt gemacht wurde. Kleist kümmerte sich aber sofort sehr fürsorglich um sie, nämlich indem er

ihre Bildung förderte. Er trug ihr und ihrer Schwester das in den Vorlesungen Gehörte vor, arrangierte auch einmal ein

Privatkolleg für sie und stellte ihr Themen zur schriftlichen Ausarbeitung, wie sie dann anderthalb Jahrhunderte lang

in den Gymnasien für 'Besinnungsaufsätze' typisch wurden:

Was für ein Unterschied ist zwischen sich

rechtfertigen und sich entschuldigen? - Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit oder nie glücklich gewesen

zu sein? - Oder auch die Gewissensaufgabe:

Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben,

ohne sein Interesse zu besitzen. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses?

|

|

Wilhelmine von Zenge um 1800

|

Seine eigenen Studien in Frankfurt allerdings beendete Kleist bereits im Sommer 1800. Mit seinem Freund Ludwig von

Brockes trat er eine geheimnisvolle Reise nach Würzburg an, über deren Zweck bis heute abenteuerlich spekuliert wird.

Das einzig Plausible ist aber, dass er sich damals der preußischen Regierung als Industriespion zur Verfügung

gestellt hat, vermutlich, um als ausländischer Student getarnt bei der Würzburger Farbenfabrik von Pickel & Seitz

die Rezeptur für eine grüne Kupferfarbe auszuforschen. Farben waren bis in das 19. Jahrhundert hinein gut gehütete

Fabrikations-Geheimnisse und kosteten im Bedarfsfall viel Geld.

Nach seiner Rückkehr erwog Kleist kurzzeitig noch, in den Dienst einer 'Technischen Deputation' zu treten, die

für die Übernahme ingenieur-wissenschaftlicher Erkenntnisse in preußische Fabriken zuständig war, nahm dann aber davon

Abstand. Er sei ganz unfähig, ein Amt zu führen, schrieb er an seine Halbschwester Ulrike von Kleist am 5. Februar 1801,

weil er sich daran gewöhnt habe, nur

eignen Zwecken zu folgen, und dagegen von der Befolgung fremder Zwecke ganz und gar

entwöhnt sei.

|

|

Das einzige gesicherte Kleist-Bildnis

|

Wenig später schrieb er seiner Verlobten von seiner deprimierenden Lektüre der 'Kantischen Philosophie'. Er habe ihr

entnommen, dass es eine objektive Erkenntnis nicht gebe und folglich alles Bemühen um Bildung und Wissen eigentlich

nutzlos sei. Dass Kleist dasselbe einen Tag später in denselben Wendungen an seine Schwester Ulrike

schrieb, nimmt der oft behaupteten existenziellen Wucht dieser 'Kant-Krise' allerdings etwas von ihrer Glaubhaftigkeit.

Wahr ist aber jedenfalls, dass er einfach nicht wusste, was tun. Seine Scheu, sich auf einen Beruf vorzubereiten, saß

tief und hatte wohl auch mit einer gewissen Ungelenkheit und Langsamkeit seiner Sprechweise zu tun. So bewundernswürdig

nämlich Kleist sich schon damals schriftlich auszudrücken verstand - die Unterhaltung mit ihm konnte beschwerlich sein.

Er 'hielt beim Sprechen an' - mit all den Nachteilen, die das für ein erfolgreiches Auftreten mit sich bringen konnte.

Um aus seiner Orientierungskrise herauszukommen, trat er mit seiner Schwester Ulrike eine längere Reise an,

die über Sachsen und Böhmen, Hessen und das Elsass bis nach Paris führte. Ein Höhepunkt bedeutete ihm dabei

der Aufenthalt in Dresden, von dessen Kunstschätzen er sich über die Maßen angesprochen fühlte. Besonders beeindruckte ihn

die Gemäldesammlung, die damals noch im Johanneum untergebracht war.

|

|

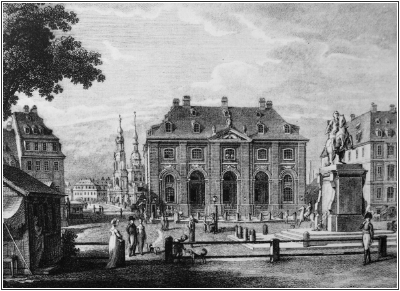

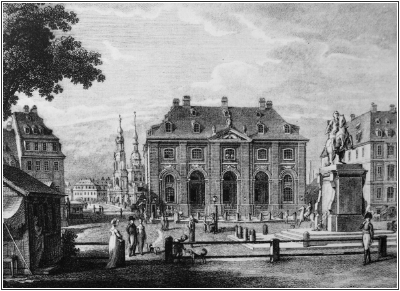

Das Johanneum in Dresden

|

Stundenlang

Stundenlang, so schrieb er an seine Verlobte im Mai 1801, habe er

vor dem einzigen Raphael dieser Sammlung,

vor jener Mutter Gottes gestanden, mit dem hohen Ernste, mit der stillen Größe, ach Wilhelmine, und mit Umrissen, die

mich zugleich an zwei geliebte Wesen erinnerten .... Viele aus der Generation der Romantiker, zu der ja auch Kleist

gehört, sind damals allein der 'Sixtinischen Madonna' wegen nach Dresden gefahren.

|

|

Raffaels 'Sixtinische Madonna'

|

Auf der Rückreise von Paris entschied sich Kleist für einen Aufenthalt in der Schweiz, zunächst sogar mit dem

Plan, sich dort als Bauer niederzulassen. Die Absage seiner Verlobten an eine solche Existenz leitete deshalb bald

auch die Trennung von ihr ein. Er mietete sich ein Häuschen am Thuner See und begann mit der Ausarbeitung

seines ersten Dramas, der "Familie Schroffenstein". So wie sich hier aus Missverständnissen und Fehldeutungen

zwei Familienzweige gegenseitig auslöschen, enthält das Stück eine Absage an alle

aufklärerischen Vorstellungen, die Kleist bis dahin gehegt hatte. In der Undurchschaubarkeit der Welt und der

Gottverlassenheit dieser Menschen ist es finsterste und wüsteste Frühromantik.

|

|

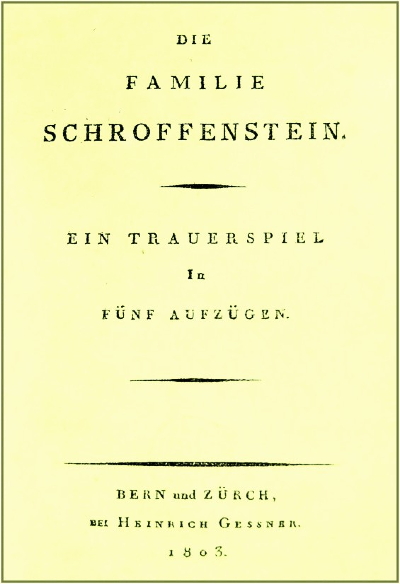

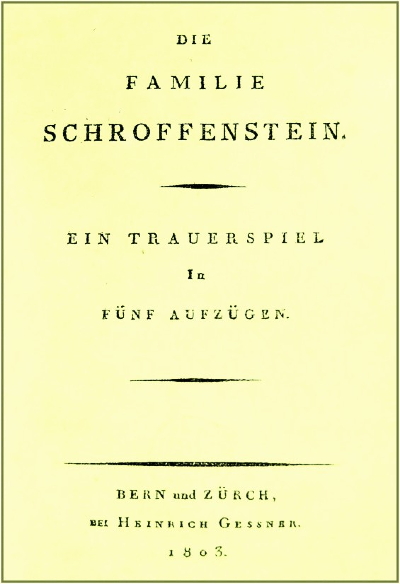

Das erste von Kleist veröffentlichte Werk

|

Noch in der Schweiz ließ Kleist sein Drama 1803 anonym drucken, beschleunigte damit jedoch nur seinen

finanziellen Niedergang. Aus Geldmangel musste er nach Berlin zurückkehren und sich wiederum um eine Anstellung bemühen.

Nach demütigenden Audienzen, in denen man ihm die vergebenen Chancen vorhielt, schaltete sich seine Kusine Marie von Kleist ein, die eine gute

Verbindung zur Königin hatte, und sorgte für Kontakte, die zu einer Anstellung an der Domänenkammer von Königsberg führten.

Kleist sollte sich dort in eine anspruchsvolle Verwaltungsaufgabe einarbeiten, der er später auch in anderen preußischen Gebieten hätte

nachkommen können.

Der gute Wille Kleists in diesem Falle nützte allerdings nichts, da schon ein gutes Jahr später, im Herbst 1806, der preußische Staat von Napoleon praktisch liquidiert

wurde. Kleist verlor sein Amt, geriet auf dem Rückweg nach Berlin in französische Gefangenschaft, wurde nach Frankreich deportiert, kam nach mehreren Monaten dank

familiärer Verbindungen wieder frei und sah sich zu seiner eigenen Überraschung plötzlich als Schriftsteller wahrgenommen. In der Zwischenzeit nämlich war sein Drama

"Amphitryon" durch die Vermittlung eines Freundes in Dresden veröffentlicht worden und in literarisch interessierten Kreisen rasch in Umlauf gekommen. Ende August 1807

ging Kleist deshalb selbst nach Dresden und blieb dort für die nächsten anderthalb Jahre.

|

|

Dresden 1806: Blick auf die Altstädter Seite

|

Diese Dresdner Zeit wurde die glücklichste und hoffnungsvollste seines Lebens, zum einen, weil er sich ganz der Literatur

zuwenden konnte, zum anderen, weil es so aussah, als würde er davon auch leben können. Solche Zuversicht gründete sich auf die Monatsschrift

"Phöbus. Ein Journal für die Kunst", welche er zusammen mit dem Privatgelehrten Adam Müller im Januar 1808 herausbrachte. Im Laufe

des Jahres erschienen darin Teile der "Penthesilea", des "Zerbrochenen Krugs" und des "Käthchens von Heilbronn" sowie

die "Marquise von O..." und eine erste Sequenz des "Michael Kohlhaas" (bis zum Ende unseres 'Zweiten Teils').

|

|

Eine Karte der Potsdamer Umgebung von 1750

|

Den Stoff zu dieser Novelle hatte er vermutlich schon 1804 bei einem Besuch

seines Potsdamer Freundes Ernst von Pfuel kennengelernt, der ihn auf die historische Bedeutung des dortigen Ortsteils Kohlhasenbrück hingewiesen

haben dürfte. Dass ihn die Geschichte des in seinen Rechten verletzten, gedemütigten, nur noch an Rache denkenden Rosshändlers

persönlich berührte, kann keine Frage sein. Auch er selbst hatte immer wieder das Gefühl, dass ihm 'die Welt' Unrecht tat, dass sich die

Mächtigen, die Wohlhabenden, die Einflussreichen gegen ihn verschworen hatten.

|

|

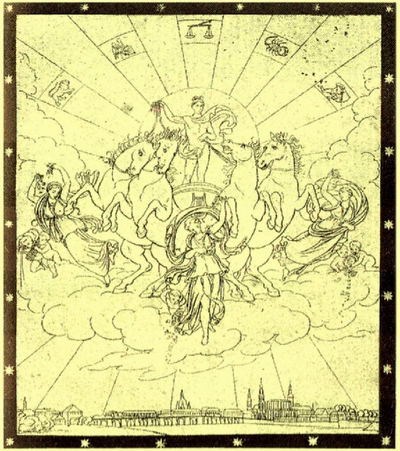

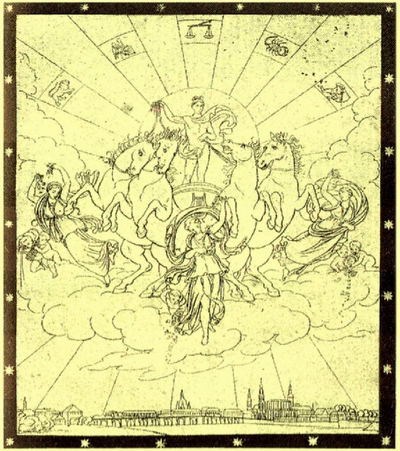

Das Umschlagbild des "Phöbus"

|

Die auf den 'Phöbus' gesetzten Hoffnungen hatten allerdings nicht lange Bestand. Die Gründung einer Buchhandlung, die ihn ergänzen

sollte, wurde nicht genehmigt, und der Absatz der Hefte blieb hinter den Erwartungen zurück. Zum schlimmen Ende stellte sich auch noch heraus, dass Teilhaber

Müller in die eigene Tasche wirtschaftete - nur die Vermittlung von Freunden konnte verhindern, dass die beiden sich duellierten. Im Frühjahr 1809 musste der

'Phöbus' dann eingestellt werden und Kleist unter Zurücklassung beträchtlicher Schulden Dresden verlassen.

In den Folgemonaten war er in Prag und von dort aus in Österreich in der Nähe der französischen Truppen unterwegs. Österreich widerstand Napoleon noch,

während Preußen sich mit ihm arrangiert hatte. Kleist plante nicht mehr und nicht weniger, als hier einen Volkskrieg zu entfachen, in dessen Folge

sich ganz Europa von dem französischen Eroberer befreien sollte. Sein Drama "Die Hermannsschlacht", am Beispiel der Erhebung des Germanenfürsten Arminius

gegen die Römer allen denkbaren Hass gegen die Franzosen in sich versammelnd, sollte das Fanal für diesen Volkskrieg werden. Österreichs Niederlage bei Wagram und

der Friede von Schönbrunn im Oktober 1809 jedoch begruben Kleists Hoffnungen, deprimiert und mittellos landete er wieder in Berlin.

|

|

Ein nach Kleists Tod entstandenes Porträt

|

Nachdem wohl schon die Dresdner Schulden aus einer Hypothek auf seinen Anteil am elterlichen Haus beglichen worden waren, konnte Kleist mit weiterer

Unterstützung durch seine Familie nicht rechnen. Er musste also dringend Einkünfte erzielen und versuchte zunächst, sich durch ein

Huldigungsgedicht an Königin Luise für eine Art Hofdichter-Stellung zu empfehlen. Ohnehin glaubte er sich von ihr schon gefördert, weil seine

Kusine Marie von Kleist ihm ein regelmäßiges kleines Stipendium zahlte mit dem Hinweis, die Königin habe es ihm ausgesetzt.

Zu seinem Unglück starb Königin Luise jedoch im Juli 1810, erst 34 Jahre alt, und Marie von Kleist musste aus eigenen Zukunftssorgen auch dieses

Stipendium noch streichen.

|

|

Kleists letzte Berliner Wohnumgebung

|

Kleist bezog ein schlichtes Quartier in der Mauerstraße und nahm Verbindung zu dem Verleger Georg Andreas Reimer auf. Reimer war bereit, ihm auf

mehrere seiner Werke kleine Vorschüsse zu zahlen, und so konnte Kleist im Sommer 1810 den 'Kohlhaas' abschließen und einen ersten Band

Erzählungen veröffentlichen. Bei Reimer erschienen dann zu Lebzeiten Kleists auch noch das "Käthchen von Heilbronn",

"Der zerbrochene Krug" und ein weiterer Band Erzählungen.

|

|

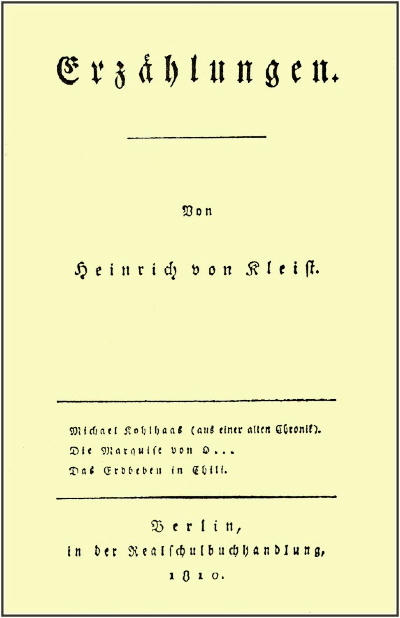

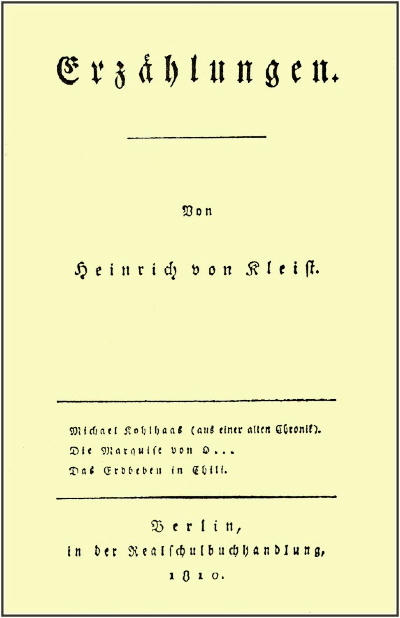

Der Erstdruck der Novellen.

|

Wenn von Kleist die Äußerung überliefert wird, dass er sich nur aus Geldgründen vom Drama zur Erzählung herabgelassen und ihn dies

'grenzenlos gedemütigt' habe, so ist allerdings doch Koketterie im Spiel. Er wusste sehr wohl, dass er ein überragendes Erzähltalent

besaß, schon früh begann er es in seinen Briefen zu erproben. Seine Erzählungen - richtiger 'Novellen' - zeigen ein Können in der Handhabung

der deutschen Sprache, wie es sonst zu dieser Zeit niemandem gegeben war, ja es ist in der Verbindung von Sachlichkeit und Leidenschaft, von Tempo und

Genauigkeit Kleists Stil in der deutschen Literatur geradezu einzigartig. Bei allem Misserfolg, den er zu seinen Lebzeiten hatte, bedeutet es doch jedenfalls eine

kleine Genugtuung, wenn Clemens Brentano Ende 1811 festhält: "Überhaupt werden seine Arbeiten oft über die Maßen geehrt,

seine Erzählungen verschlungen."

|

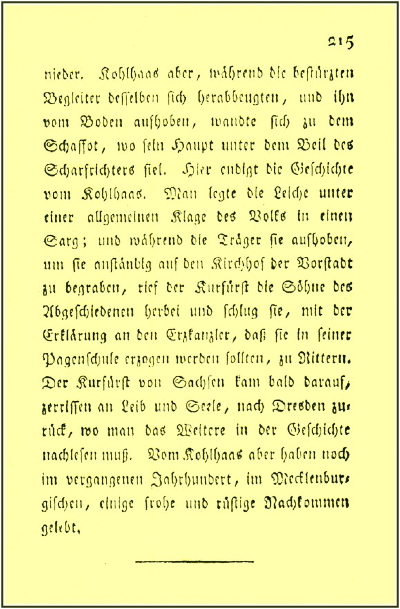

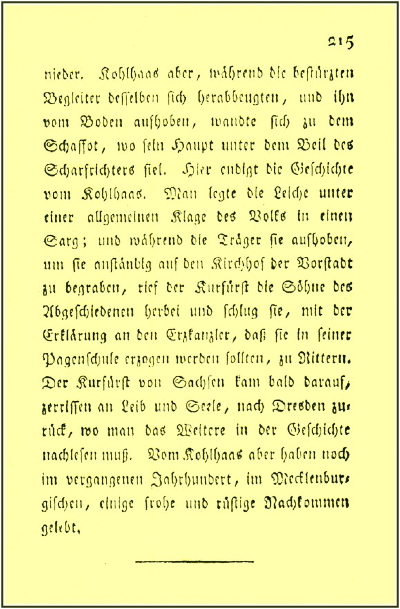

Die letzte Seite des 'Michael Kohlhaas'

|

Das letzte publizistische Unternehmen, mit dem Kleist Boden unter die Füße zu bekommen versuchte, war das ehrgeizigste von allen: eine

Berliner Tageszeitung. Zwar handelte es sich nur um ein buchgroßes Faltblatt von vier Seiten, aber die "Berliner Abendblätter"

erschienen vom 1. Oktober 1810 an jeden Tag außer sonntags und waren damit die erste Zeitung Berlins mit dieser dichten Erscheinungsfolge.

|

|

Das 'preußische' Berlin

|

Als den Zweck der 'Abendblätter' nannte Kleist

in der ersten Instanz, Unterhaltung aller Stände des Volks; in der

zweiten aber ist er, nach allen erdenklichen Richtungen, Beförderung der Nationalsache überhaupt. Die 'Nationalsache', d.h. die

Kräftigung des Widerstandswillens gegen das über Deutschland gebietende Frankreich, rief allerdings sehr bald die preußischen

Zensurbehörden auf den Plan. Man sah die vorsichtige Reformpolitik der Regierung in Gefahr geraten, wenn allzu deutliche

antifranzösische Töne in Berlin laut wurden, ganz abgesehen davon, dass auch diese Reformpolitik selbst von einzelnen Beiträgern

in den 'Abendblättern' als anti-national verurteilt wurde. So erregte Kleist mit seinem Blatt schon nach wenigen Wochen politisch Anstoß

und war zu unerfahren, seine Risiken als Redakteur unter diesen Umständen richtig einzuschätzen.

|

|

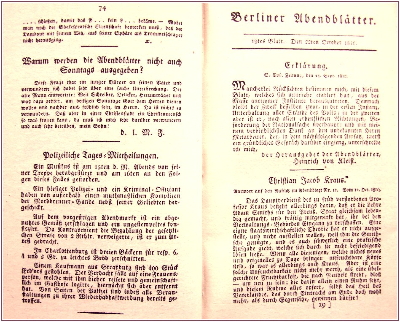

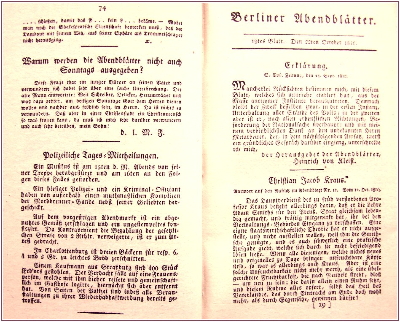

Eine Ausgabe der Berliner Abendblätter

|

Hinzu kam, dass die Polizeibehörden, die ihn mit Nachrichten zu versorgen versprochen hatten, sich durch gelegentliche ironische Bewertungen

in ihrer Arbeit bloßgestellt sahen und ihn bald nur noch mit Lappalien bedienten. Die Nachfrage nach den 'Abendblättern', die sich anfangs

erfreulich entwickelt hatte, ging deshalb bald wieder zurück. Schon nach drei Monaten gab der Buchhändler Hitzig das Blatt an einen anderen Verleger ab,

welcher es nach weiteren drei Monaten dann einstellte. Kleist erhielt nicht nur kein Geld, er sah sich auch noch Forderungen wegen ungedeckter Druckkosten

ausgesetzt - das Zeitungs-Experiment wurde finanziell ein völliger Fehlschlag.

|

|

Das 'alte' Berlin

|

Im Sommer 1811 konnte Kleist noch einen zweiten Band Erzählungen veröffentlichen, aber eine finanzielle Hoffnung bedeutete auch das nicht.

Seine Not wurde so drückend, dass er sich erneut dem König als Offizier anbot, sobald es zum Krieg gegen Napoleon käme, jedoch

nur beschieden wurde, dass mit einem solchen Krieg vorerst nicht zu rechnen sei. Vollends deprimierte ihn ein Besuch bei seinen Geschwistern in

Frankfurt. Er wollte

lieber zehnmal den Tod erleiden, schrieb er an seine Kusine Marie von Kleist zwei Wochen vor seinem Selbstmord,

als noch einmal wieder erleben, was ich das letztemal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen meinen beiden Schwestern ... empfunden habe. Ich habe

meine Geschwister immer ... von Herzen liebgehabt; so wenig ich davon gesprochen habe, so gewiß ist es, daß es einer meiner herzlichsten und

innigsten Wünsche war, ihnen einmal, durch meine Arbeiten und Werke, recht viel Freude und Ehre zu machen. ... aber der Gedanke, das Verdienst,

das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehn, und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen

Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehn, ist mir überaus schmerzhaft, wahrhaftig, es raubt mir nicht nur die Freuden, die

ich von der Zukunft hoffte, sondern es vergiftet mir auch die Vergangenheit.

als noch einmal wieder erleben, was ich das letztemal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen meinen beiden Schwestern ... empfunden habe. Ich habe

meine Geschwister immer ... von Herzen liebgehabt; so wenig ich davon gesprochen habe, so gewiß ist es, daß es einer meiner herzlichsten und

innigsten Wünsche war, ihnen einmal, durch meine Arbeiten und Werke, recht viel Freude und Ehre zu machen. ... aber der Gedanke, das Verdienst,

das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehn, und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen

Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehn, ist mir überaus schmerzhaft, wahrhaftig, es raubt mir nicht nur die Freuden, die

ich von der Zukunft hoffte, sondern es vergiftet mir auch die Vergangenheit.

Der ganze Druck und Anspruch, dem sich Kleist von seiner Familientradition her ausgesetzt sah, spricht sich in diesem bitteren Fazit aus. Er wollte wie seine

Vorfahren seinem Namen Ehre machen und musste zuletzt wahrnehmen, dass er für die Kreise, aus denen er kam, nur ein 'nichtsnutziges

Glied der menschlichen Gesellschaft' war. Dass er sich selbst nicht so beurteilte,

vielmehr

wusste, was er als Autor geleistet hatte,

erweist sich nicht zuletzt an der heimlichen Botschaft des "Michael Kohlhaas" (siehe unter

GESTALTUNG). Doch war ihm der Widerspruch zwischen diesem Wissen und seiner dürftigen Stellung

in der Welt je länger je weniger erträglich. So bedurfte es nur mehr eines geringen Anstoßes - richtiger fast: einer Gelegenheit -, und Kleist

führte den immer wieder schon erwogenen Selbstmord aus.

Dieser Anstoß war die Bekanntschaft mit der drei Jahre jüngeren Henriette Vogel, einer in Berlin verheirateten Frau, Mutter einer Tochter, die

unheilbar an Krebs litt. Kleist war schon länger bei der Familie gelegentlich zu Besuch gewesen, im Herbst 1811 nahmen die Besuche zu, und beim

gemeinsamen Klavierspiel kam es zum Austausch auch über den Todesgedanken. Am 20. November 1811 fuhr das Paar hinaus an den Kleinen Wannsee,

mietete sich dort im Neuen Krug ein Zimmer, schrieb Abschiedsbriefe und ging am nächsten Tag zu einer einsamen Uferstelle, wo Kleist erst die Frau

und dann sich selbst erschoss. Beide hätten einen heiteren und gelösten Eindruck gemacht, wurde von denen, die sie noch sahen, berichtet.

|

|

Die Grabstätte am Kleinen Wannsee

|

Mit diesem Ende erregte Kleist mehr Aufmerksamkeit als mit allem, was er zu seinen Lebzeiten getan hatte. Die Todes- und auch Grabstelle

- ein Friedhofs-Begräbnis wäre kaum infrage gekommen - wurde bald zur Wallfahrtsstätte von Kleist-Verehrern

und sich gruselnden Liebespaaren, ohne dass sich dies auf die Verbreitung seines Werkes groß ausgewirkt hätte. Es dauerte nahezu

ein Jahrhundert, bis dieses Werk in der deutschen Öffentlichkeit ganz ankam.

Eben diese lange Zeit aber verdeutlicht, was Kleist auch selbst

wusste und an die Halbschwester Ulrike zum Abschied schrieb: dass ihm

auf Erden nicht zu helfen war. Ein Publikum,

das gebildet, sensibel und auch wohlhabend genug war, ihm mit der Anteilnahme an seinem Werk auch das Leben von diesem Werk

zu ermöglichen, hat es erst sehr viel später wirklich gegeben. Und vielleicht, wenn die Zeichen nicht täuschen, gibt es dieses

Publikum bald auch wieder nicht mehr.

Heinrich von Kleist, geboren am 18. Oktober 1777 in Frankfurt

an der Oder, entstammte einer namhaften preußischen Offiziersfamilie, deren Ansehen für ihn lebenslang eine

Belastung war. Mit etlichen Generälen und sogar Marschällen unter seinen Vorfahren und einem Major

als Vater stand ihm als erstem Sohn (nach vier älteren Halbschwestern bzw. Schwestern) eigentlich nur

ein Lebensziel

zu: Karriere in der preußischen Armee zu machen.

Heinrich von Kleist, geboren am 18. Oktober 1777 in Frankfurt

an der Oder, entstammte einer namhaften preußischen Offiziersfamilie, deren Ansehen für ihn lebenslang eine

Belastung war. Mit etlichen Generälen und sogar Marschällen unter seinen Vorfahren und einem Major

als Vater stand ihm als erstem Sohn (nach vier älteren Halbschwestern bzw. Schwestern) eigentlich nur

ein Lebensziel

zu: Karriere in der preußischen Armee zu machen.

Anfangs sah es auch danach aus. Sein Privatlehrer unterrichtete ihn zwar - die Marienkirche immer gegenüber -

mehr freigeistig als religiös, aber ein preußischer Offizier brauchte nicht fromm zu sein. Schlimmer war, dass

Kleists Vater 1788 starb und die Familie wegen eines Streits um eine Pension für die Mutter beim König in

Ungnade fiel. Die Bitte der Mutter, ihren Sohn in die Berliner Militärakademie aufzunehmen, wurde 1789 abgelehnt,

sodass Kleist weiterhin - jetzt bei einem Hugenottenprediger in Berlin - nur Privatunterricht erhielt.

Anfangs sah es auch danach aus. Sein Privatlehrer unterrichtete ihn zwar - die Marienkirche immer gegenüber -

mehr freigeistig als religiös, aber ein preußischer Offizier brauchte nicht fromm zu sein. Schlimmer war, dass

Kleists Vater 1788 starb und die Familie wegen eines Streits um eine Pension für die Mutter beim König in

Ungnade fiel. Die Bitte der Mutter, ihren Sohn in die Berliner Militärakademie aufzunehmen, wurde 1789 abgelehnt,

sodass Kleist weiterhin - jetzt bei einem Hugenottenprediger in Berlin - nur Privatunterricht erhielt.

Mit knapp 15 Jahren trat er dann als 'Gefreiter-Korporal' - also weit unten - in ein Potsdamer Garderegiment ein und musste bald darauf gegen die

Truppen des revolutionären Frankreichs in den Krieg ziehen. Das brachte eine erste Abkühlung für die Idee einer Militärlaufbahn

mit sich, und der Drill auf dem Kasernenhof in Potsdam, dem er ab 1795 unterworfen war, tat ein Übriges. Im Frühjahr 1799 reichte er

seinen Abschied ein. Seine natürliche Abneigung gegen den Soldatenstand, so schrieb er an seinen Frankfurter Hauslehrer

Christian Ernst Martini, mache es im zur Pflicht, ihn zu verlassen. Dass er sich damit neuerlich in Widerspruch zu der Gnade seines Herrn

und Königs brachte, sollte er später noch zu spüren bekommen.

Mit knapp 15 Jahren trat er dann als 'Gefreiter-Korporal' - also weit unten - in ein Potsdamer Garderegiment ein und musste bald darauf gegen die

Truppen des revolutionären Frankreichs in den Krieg ziehen. Das brachte eine erste Abkühlung für die Idee einer Militärlaufbahn

mit sich, und der Drill auf dem Kasernenhof in Potsdam, dem er ab 1795 unterworfen war, tat ein Übriges. Im Frühjahr 1799 reichte er

seinen Abschied ein. Seine natürliche Abneigung gegen den Soldatenstand, so schrieb er an seinen Frankfurter Hauslehrer

Christian Ernst Martini, mache es im zur Pflicht, ihn zu verlassen. Dass er sich damit neuerlich in Widerspruch zu der Gnade seines Herrn

und Königs brachte, sollte er später noch zu spüren bekommen.

Nach seiner Entlassung begann Kleist mit Studien an der Frankfurter Universität - Naturwissenschaften,

Mathematik, Philosophie -, zunächst nur zu dem Zweck, für sein weiteres Leben nach einem neuen Weg zu suchen.

Einen 'Lebensplan', meinte er, müsse man haben, bevor man sich für etwas entscheide, weil man andernfalls

das Opfer bloß zufälliger Eingebungen würde. Dass diese Idee nur die Folge seines Herausfallens

aus der familiären Tradition war, nahm er nicht wahr, es gehörte zu den Grundüberzeugungen

des 'aufgeklärten' Menschen, dass man sich auch in dieser Hinsicht selbst bestimmen müsse.

Nach seiner Entlassung begann Kleist mit Studien an der Frankfurter Universität - Naturwissenschaften,

Mathematik, Philosophie -, zunächst nur zu dem Zweck, für sein weiteres Leben nach einem neuen Weg zu suchen.

Einen 'Lebensplan', meinte er, müsse man haben, bevor man sich für etwas entscheide, weil man andernfalls

das Opfer bloß zufälliger Eingebungen würde. Dass diese Idee nur die Folge seines Herausfallens

aus der familiären Tradition war, nahm er nicht wahr, es gehörte zu den Grundüberzeugungen

des 'aufgeklärten' Menschen, dass man sich auch in dieser Hinsicht selbst bestimmen müsse.

Nicht ganz passend zu seiner ungewissen Zukunft verlobte er sich 1800 mit der vier Jahre jüngeren Wilhelmine

von Zenge, Tochter des Frankfurter Stadtkommandanten. Recht war deren Eltern das nicht, weshalb die Verlobung auch

zunächst nicht bekannt gemacht wurde. Kleist kümmerte sich aber sofort sehr fürsorglich um sie, nämlich indem er

ihre Bildung förderte. Er trug ihr und ihrer Schwester das in den Vorlesungen Gehörte vor, arrangierte auch einmal ein

Privatkolleg für sie und stellte ihr Themen zur schriftlichen Ausarbeitung, wie sie dann anderthalb Jahrhunderte lang

in den Gymnasien für 'Besinnungsaufsätze' typisch wurden: Was für ein Unterschied ist zwischen sich

rechtfertigen und sich entschuldigen? - Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit oder nie glücklich gewesen

zu sein? - Oder auch die Gewissensaufgabe: Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben,

ohne sein Interesse zu besitzen. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses?

Nicht ganz passend zu seiner ungewissen Zukunft verlobte er sich 1800 mit der vier Jahre jüngeren Wilhelmine

von Zenge, Tochter des Frankfurter Stadtkommandanten. Recht war deren Eltern das nicht, weshalb die Verlobung auch

zunächst nicht bekannt gemacht wurde. Kleist kümmerte sich aber sofort sehr fürsorglich um sie, nämlich indem er

ihre Bildung förderte. Er trug ihr und ihrer Schwester das in den Vorlesungen Gehörte vor, arrangierte auch einmal ein

Privatkolleg für sie und stellte ihr Themen zur schriftlichen Ausarbeitung, wie sie dann anderthalb Jahrhunderte lang

in den Gymnasien für 'Besinnungsaufsätze' typisch wurden: Was für ein Unterschied ist zwischen sich

rechtfertigen und sich entschuldigen? - Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit oder nie glücklich gewesen

zu sein? - Oder auch die Gewissensaufgabe: Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben,

ohne sein Interesse zu besitzen. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses?

Seine eigenen Studien in Frankfurt allerdings beendete Kleist bereits im Sommer 1800. Mit seinem Freund Ludwig von

Brockes trat er eine geheimnisvolle Reise nach Würzburg an, über deren Zweck bis heute abenteuerlich spekuliert wird.

Das einzig Plausible ist aber, dass er sich damals der preußischen Regierung als Industriespion zur Verfügung

gestellt hat, vermutlich, um als ausländischer Student getarnt bei der Würzburger Farbenfabrik von Pickel & Seitz

die Rezeptur für eine grüne Kupferfarbe auszuforschen. Farben waren bis in das 19. Jahrhundert hinein gut gehütete

Fabrikations-Geheimnisse und kosteten im Bedarfsfall viel Geld.

Seine eigenen Studien in Frankfurt allerdings beendete Kleist bereits im Sommer 1800. Mit seinem Freund Ludwig von

Brockes trat er eine geheimnisvolle Reise nach Würzburg an, über deren Zweck bis heute abenteuerlich spekuliert wird.

Das einzig Plausible ist aber, dass er sich damals der preußischen Regierung als Industriespion zur Verfügung

gestellt hat, vermutlich, um als ausländischer Student getarnt bei der Würzburger Farbenfabrik von Pickel & Seitz

die Rezeptur für eine grüne Kupferfarbe auszuforschen. Farben waren bis in das 19. Jahrhundert hinein gut gehütete

Fabrikations-Geheimnisse und kosteten im Bedarfsfall viel Geld.

Nach seiner Rückkehr erwog Kleist kurzzeitig noch, in den Dienst einer 'Technischen Deputation' zu treten, die

für die Übernahme ingenieur-wissenschaftlicher Erkenntnisse in preußische Fabriken zuständig war, nahm dann aber davon

Abstand. Er sei ganz unfähig, ein Amt zu führen, schrieb er an seine Halbschwester Ulrike von Kleist am 5. Februar 1801,

weil er sich daran gewöhnt habe, nur eignen Zwecken zu folgen, und dagegen von der Befolgung fremder Zwecke ganz und gar

entwöhnt sei.

Nach seiner Rückkehr erwog Kleist kurzzeitig noch, in den Dienst einer 'Technischen Deputation' zu treten, die

für die Übernahme ingenieur-wissenschaftlicher Erkenntnisse in preußische Fabriken zuständig war, nahm dann aber davon

Abstand. Er sei ganz unfähig, ein Amt zu führen, schrieb er an seine Halbschwester Ulrike von Kleist am 5. Februar 1801,

weil er sich daran gewöhnt habe, nur eignen Zwecken zu folgen, und dagegen von der Befolgung fremder Zwecke ganz und gar

entwöhnt sei.

Wenig später schrieb er seiner Verlobten von seiner deprimierenden Lektüre der 'Kantischen Philosophie'. Er habe ihr

entnommen, dass es eine objektive Erkenntnis nicht gebe und folglich alles Bemühen um Bildung und Wissen eigentlich

nutzlos sei. Dass Kleist dasselbe einen Tag später in denselben Wendungen an seine Schwester Ulrike

schrieb, nimmt der oft behaupteten existenziellen Wucht dieser 'Kant-Krise' allerdings etwas von ihrer Glaubhaftigkeit.

Wahr ist aber jedenfalls, dass er einfach nicht wusste, was tun. Seine Scheu, sich auf einen Beruf vorzubereiten, saß

tief und hatte wohl auch mit einer gewissen Ungelenkheit und Langsamkeit seiner Sprechweise zu tun. So bewundernswürdig

nämlich Kleist sich schon damals schriftlich auszudrücken verstand - die Unterhaltung mit ihm konnte beschwerlich sein.

Er 'hielt beim Sprechen an' - mit all den Nachteilen, die das für ein erfolgreiches Auftreten mit sich bringen konnte.

Wenig später schrieb er seiner Verlobten von seiner deprimierenden Lektüre der 'Kantischen Philosophie'. Er habe ihr

entnommen, dass es eine objektive Erkenntnis nicht gebe und folglich alles Bemühen um Bildung und Wissen eigentlich

nutzlos sei. Dass Kleist dasselbe einen Tag später in denselben Wendungen an seine Schwester Ulrike

schrieb, nimmt der oft behaupteten existenziellen Wucht dieser 'Kant-Krise' allerdings etwas von ihrer Glaubhaftigkeit.

Wahr ist aber jedenfalls, dass er einfach nicht wusste, was tun. Seine Scheu, sich auf einen Beruf vorzubereiten, saß

tief und hatte wohl auch mit einer gewissen Ungelenkheit und Langsamkeit seiner Sprechweise zu tun. So bewundernswürdig

nämlich Kleist sich schon damals schriftlich auszudrücken verstand - die Unterhaltung mit ihm konnte beschwerlich sein.

Er 'hielt beim Sprechen an' - mit all den Nachteilen, die das für ein erfolgreiches Auftreten mit sich bringen konnte.

Um aus seiner Orientierungskrise herauszukommen, trat er mit seiner Schwester Ulrike eine längere Reise an,

die über Sachsen und Böhmen, Hessen und das Elsass bis nach Paris führte. Ein Höhepunkt bedeutete ihm dabei

der Aufenthalt in Dresden, von dessen Kunstschätzen er sich über die Maßen angesprochen fühlte. Besonders beeindruckte ihn

die Gemäldesammlung, die damals noch im Johanneum untergebracht war.

Um aus seiner Orientierungskrise herauszukommen, trat er mit seiner Schwester Ulrike eine längere Reise an,

die über Sachsen und Böhmen, Hessen und das Elsass bis nach Paris führte. Ein Höhepunkt bedeutete ihm dabei

der Aufenthalt in Dresden, von dessen Kunstschätzen er sich über die Maßen angesprochen fühlte. Besonders beeindruckte ihn

die Gemäldesammlung, die damals noch im Johanneum untergebracht war.

Stundenlang, so schrieb er an seine Verlobte im Mai 1801, habe er vor dem einzigen Raphael dieser Sammlung,

vor jener Mutter Gottes gestanden, mit dem hohen Ernste, mit der stillen Größe, ach Wilhelmine, und mit Umrissen, die

mich zugleich an zwei geliebte Wesen erinnerten .... Viele aus der Generation der Romantiker, zu der ja auch Kleist

gehört, sind damals allein der 'Sixtinischen Madonna' wegen nach Dresden gefahren.

Stundenlang, so schrieb er an seine Verlobte im Mai 1801, habe er vor dem einzigen Raphael dieser Sammlung,

vor jener Mutter Gottes gestanden, mit dem hohen Ernste, mit der stillen Größe, ach Wilhelmine, und mit Umrissen, die

mich zugleich an zwei geliebte Wesen erinnerten .... Viele aus der Generation der Romantiker, zu der ja auch Kleist

gehört, sind damals allein der 'Sixtinischen Madonna' wegen nach Dresden gefahren.

Auf der Rückreise von Paris entschied sich Kleist für einen Aufenthalt in der Schweiz, zunächst sogar mit dem

Plan, sich dort als Bauer niederzulassen. Die Absage seiner Verlobten an eine solche Existenz leitete deshalb bald

auch die Trennung von ihr ein. Er mietete sich ein Häuschen am Thuner See und begann mit der Ausarbeitung

seines ersten Dramas, der "Familie Schroffenstein". So wie sich hier aus Missverständnissen und Fehldeutungen

zwei Familienzweige gegenseitig auslöschen, enthält das Stück eine Absage an alle

aufklärerischen Vorstellungen, die Kleist bis dahin gehegt hatte. In der Undurchschaubarkeit der Welt und der

Gottverlassenheit dieser Menschen ist es finsterste und wüsteste Frühromantik.

Auf der Rückreise von Paris entschied sich Kleist für einen Aufenthalt in der Schweiz, zunächst sogar mit dem

Plan, sich dort als Bauer niederzulassen. Die Absage seiner Verlobten an eine solche Existenz leitete deshalb bald

auch die Trennung von ihr ein. Er mietete sich ein Häuschen am Thuner See und begann mit der Ausarbeitung

seines ersten Dramas, der "Familie Schroffenstein". So wie sich hier aus Missverständnissen und Fehldeutungen

zwei Familienzweige gegenseitig auslöschen, enthält das Stück eine Absage an alle

aufklärerischen Vorstellungen, die Kleist bis dahin gehegt hatte. In der Undurchschaubarkeit der Welt und der

Gottverlassenheit dieser Menschen ist es finsterste und wüsteste Frühromantik.

Noch in der Schweiz ließ Kleist sein Drama 1803 anonym drucken, beschleunigte damit jedoch nur seinen

finanziellen Niedergang. Aus Geldmangel musste er nach Berlin zurückkehren und sich wiederum um eine Anstellung bemühen.

Nach demütigenden Audienzen, in denen man ihm die vergebenen Chancen vorhielt, schaltete sich seine Kusine Marie von Kleist ein, die eine gute

Verbindung zur Königin hatte, und sorgte für Kontakte, die zu einer Anstellung an der Domänenkammer von Königsberg führten.

Kleist sollte sich dort in eine anspruchsvolle Verwaltungsaufgabe einarbeiten, der er später auch in anderen preußischen Gebieten hätte

nachkommen können.

Noch in der Schweiz ließ Kleist sein Drama 1803 anonym drucken, beschleunigte damit jedoch nur seinen

finanziellen Niedergang. Aus Geldmangel musste er nach Berlin zurückkehren und sich wiederum um eine Anstellung bemühen.

Nach demütigenden Audienzen, in denen man ihm die vergebenen Chancen vorhielt, schaltete sich seine Kusine Marie von Kleist ein, die eine gute

Verbindung zur Königin hatte, und sorgte für Kontakte, die zu einer Anstellung an der Domänenkammer von Königsberg führten.

Kleist sollte sich dort in eine anspruchsvolle Verwaltungsaufgabe einarbeiten, der er später auch in anderen preußischen Gebieten hätte

nachkommen können.

Der gute Wille Kleists in diesem Falle nützte allerdings nichts, da schon ein gutes Jahr später, im Herbst 1806, der preußische Staat von Napoleon praktisch liquidiert

wurde. Kleist verlor sein Amt, geriet auf dem Rückweg nach Berlin in französische Gefangenschaft, wurde nach Frankreich deportiert, kam nach mehreren Monaten dank

familiärer Verbindungen wieder frei und sah sich zu seiner eigenen Überraschung plötzlich als Schriftsteller wahrgenommen. In der Zwischenzeit nämlich war sein Drama

"Amphitryon" durch die Vermittlung eines Freundes in Dresden veröffentlicht worden und in literarisch interessierten Kreisen rasch in Umlauf gekommen. Ende August 1807

ging Kleist deshalb selbst nach Dresden und blieb dort für die nächsten anderthalb Jahre.

Der gute Wille Kleists in diesem Falle nützte allerdings nichts, da schon ein gutes Jahr später, im Herbst 1806, der preußische Staat von Napoleon praktisch liquidiert

wurde. Kleist verlor sein Amt, geriet auf dem Rückweg nach Berlin in französische Gefangenschaft, wurde nach Frankreich deportiert, kam nach mehreren Monaten dank

familiärer Verbindungen wieder frei und sah sich zu seiner eigenen Überraschung plötzlich als Schriftsteller wahrgenommen. In der Zwischenzeit nämlich war sein Drama

"Amphitryon" durch die Vermittlung eines Freundes in Dresden veröffentlicht worden und in literarisch interessierten Kreisen rasch in Umlauf gekommen. Ende August 1807

ging Kleist deshalb selbst nach Dresden und blieb dort für die nächsten anderthalb Jahre.

Diese Dresdner Zeit wurde die glücklichste und hoffnungsvollste seines Lebens, zum einen, weil er sich ganz der Literatur

zuwenden konnte, zum anderen, weil es so aussah, als würde er davon auch leben können. Solche Zuversicht gründete sich auf die Monatsschrift

"Phöbus. Ein Journal für die Kunst", welche er zusammen mit dem Privatgelehrten Adam Müller im Januar 1808 herausbrachte. Im Laufe

des Jahres erschienen darin Teile der "Penthesilea", des "Zerbrochenen Krugs" und des "Käthchens von Heilbronn" sowie

die "Marquise von O..." und eine erste Sequenz des "Michael Kohlhaas" (bis zum Ende unseres 'Zweiten Teils').

Diese Dresdner Zeit wurde die glücklichste und hoffnungsvollste seines Lebens, zum einen, weil er sich ganz der Literatur

zuwenden konnte, zum anderen, weil es so aussah, als würde er davon auch leben können. Solche Zuversicht gründete sich auf die Monatsschrift

"Phöbus. Ein Journal für die Kunst", welche er zusammen mit dem Privatgelehrten Adam Müller im Januar 1808 herausbrachte. Im Laufe

des Jahres erschienen darin Teile der "Penthesilea", des "Zerbrochenen Krugs" und des "Käthchens von Heilbronn" sowie

die "Marquise von O..." und eine erste Sequenz des "Michael Kohlhaas" (bis zum Ende unseres 'Zweiten Teils').

Den Stoff zu dieser Novelle hatte er vermutlich schon 1804 bei einem Besuch

seines Potsdamer Freundes Ernst von Pfuel kennengelernt, der ihn auf die historische Bedeutung des dortigen Ortsteils Kohlhasenbrück hingewiesen

haben dürfte. Dass ihn die Geschichte des in seinen Rechten verletzten, gedemütigten, nur noch an Rache denkenden Rosshändlers

persönlich berührte, kann keine Frage sein. Auch er selbst hatte immer wieder das Gefühl, dass ihm 'die Welt' Unrecht tat, dass sich die

Mächtigen, die Wohlhabenden, die Einflussreichen gegen ihn verschworen hatten.

Den Stoff zu dieser Novelle hatte er vermutlich schon 1804 bei einem Besuch

seines Potsdamer Freundes Ernst von Pfuel kennengelernt, der ihn auf die historische Bedeutung des dortigen Ortsteils Kohlhasenbrück hingewiesen

haben dürfte. Dass ihn die Geschichte des in seinen Rechten verletzten, gedemütigten, nur noch an Rache denkenden Rosshändlers

persönlich berührte, kann keine Frage sein. Auch er selbst hatte immer wieder das Gefühl, dass ihm 'die Welt' Unrecht tat, dass sich die

Mächtigen, die Wohlhabenden, die Einflussreichen gegen ihn verschworen hatten.

Die auf den 'Phöbus' gesetzten Hoffnungen hatten allerdings nicht lange Bestand. Die Gründung einer Buchhandlung, die ihn ergänzen

sollte, wurde nicht genehmigt, und der Absatz der Hefte blieb hinter den Erwartungen zurück. Zum schlimmen Ende stellte sich auch noch heraus, dass Teilhaber

Müller in die eigene Tasche wirtschaftete - nur die Vermittlung von Freunden konnte verhindern, dass die beiden sich duellierten. Im Frühjahr 1809 musste der

'Phöbus' dann eingestellt werden und Kleist unter Zurücklassung beträchtlicher Schulden Dresden verlassen.

Die auf den 'Phöbus' gesetzten Hoffnungen hatten allerdings nicht lange Bestand. Die Gründung einer Buchhandlung, die ihn ergänzen

sollte, wurde nicht genehmigt, und der Absatz der Hefte blieb hinter den Erwartungen zurück. Zum schlimmen Ende stellte sich auch noch heraus, dass Teilhaber

Müller in die eigene Tasche wirtschaftete - nur die Vermittlung von Freunden konnte verhindern, dass die beiden sich duellierten. Im Frühjahr 1809 musste der

'Phöbus' dann eingestellt werden und Kleist unter Zurücklassung beträchtlicher Schulden Dresden verlassen.

In den Folgemonaten war er in Prag und von dort aus in Österreich in der Nähe der französischen Truppen unterwegs. Österreich widerstand Napoleon noch,

während Preußen sich mit ihm arrangiert hatte. Kleist plante nicht mehr und nicht weniger, als hier einen Volkskrieg zu entfachen, in dessen Folge

sich ganz Europa von dem französischen Eroberer befreien sollte. Sein Drama "Die Hermannsschlacht", am Beispiel der Erhebung des Germanenfürsten Arminius

gegen die Römer allen denkbaren Hass gegen die Franzosen in sich versammelnd, sollte das Fanal für diesen Volkskrieg werden. Österreichs Niederlage bei Wagram und

der Friede von Schönbrunn im Oktober 1809 jedoch begruben Kleists Hoffnungen, deprimiert und mittellos landete er wieder in Berlin.

In den Folgemonaten war er in Prag und von dort aus in Österreich in der Nähe der französischen Truppen unterwegs. Österreich widerstand Napoleon noch,

während Preußen sich mit ihm arrangiert hatte. Kleist plante nicht mehr und nicht weniger, als hier einen Volkskrieg zu entfachen, in dessen Folge

sich ganz Europa von dem französischen Eroberer befreien sollte. Sein Drama "Die Hermannsschlacht", am Beispiel der Erhebung des Germanenfürsten Arminius

gegen die Römer allen denkbaren Hass gegen die Franzosen in sich versammelnd, sollte das Fanal für diesen Volkskrieg werden. Österreichs Niederlage bei Wagram und

der Friede von Schönbrunn im Oktober 1809 jedoch begruben Kleists Hoffnungen, deprimiert und mittellos landete er wieder in Berlin.

Nachdem wohl schon die Dresdner Schulden aus einer Hypothek auf seinen Anteil am elterlichen Haus beglichen worden waren, konnte Kleist mit weiterer

Unterstützung durch seine Familie nicht rechnen. Er musste also dringend Einkünfte erzielen und versuchte zunächst, sich durch ein

Huldigungsgedicht an Königin Luise für eine Art Hofdichter-Stellung zu empfehlen. Ohnehin glaubte er sich von ihr schon gefördert, weil seine

Kusine Marie von Kleist ihm ein regelmäßiges kleines Stipendium zahlte mit dem Hinweis, die Königin habe es ihm ausgesetzt.

Zu seinem Unglück starb Königin Luise jedoch im Juli 1810, erst 34 Jahre alt, und Marie von Kleist musste aus eigenen Zukunftssorgen auch dieses

Stipendium noch streichen.

Nachdem wohl schon die Dresdner Schulden aus einer Hypothek auf seinen Anteil am elterlichen Haus beglichen worden waren, konnte Kleist mit weiterer

Unterstützung durch seine Familie nicht rechnen. Er musste also dringend Einkünfte erzielen und versuchte zunächst, sich durch ein

Huldigungsgedicht an Königin Luise für eine Art Hofdichter-Stellung zu empfehlen. Ohnehin glaubte er sich von ihr schon gefördert, weil seine

Kusine Marie von Kleist ihm ein regelmäßiges kleines Stipendium zahlte mit dem Hinweis, die Königin habe es ihm ausgesetzt.

Zu seinem Unglück starb Königin Luise jedoch im Juli 1810, erst 34 Jahre alt, und Marie von Kleist musste aus eigenen Zukunftssorgen auch dieses

Stipendium noch streichen.

Kleist bezog ein schlichtes Quartier in der Mauerstraße und nahm Verbindung zu dem Verleger Georg Andreas Reimer auf. Reimer war bereit, ihm auf

mehrere seiner Werke kleine Vorschüsse zu zahlen, und so konnte Kleist im Sommer 1810 den 'Kohlhaas' abschließen und einen ersten Band

Erzählungen veröffentlichen. Bei Reimer erschienen dann zu Lebzeiten Kleists auch noch das "Käthchen von Heilbronn",

"Der zerbrochene Krug" und ein weiterer Band Erzählungen.

Kleist bezog ein schlichtes Quartier in der Mauerstraße und nahm Verbindung zu dem Verleger Georg Andreas Reimer auf. Reimer war bereit, ihm auf

mehrere seiner Werke kleine Vorschüsse zu zahlen, und so konnte Kleist im Sommer 1810 den 'Kohlhaas' abschließen und einen ersten Band

Erzählungen veröffentlichen. Bei Reimer erschienen dann zu Lebzeiten Kleists auch noch das "Käthchen von Heilbronn",

"Der zerbrochene Krug" und ein weiterer Band Erzählungen.

Wenn von Kleist die Äußerung überliefert wird, dass er sich nur aus Geldgründen vom Drama zur Erzählung herabgelassen und ihn dies

'grenzenlos gedemütigt' habe, so ist allerdings doch Koketterie im Spiel. Er wusste sehr wohl, dass er ein überragendes Erzähltalent

besaß, schon früh begann er es in seinen Briefen zu erproben. Seine Erzählungen - richtiger 'Novellen' - zeigen ein Können in der Handhabung

der deutschen Sprache, wie es sonst zu dieser Zeit niemandem gegeben war, ja es ist in der Verbindung von Sachlichkeit und Leidenschaft, von Tempo und

Genauigkeit Kleists Stil in der deutschen Literatur geradezu einzigartig. Bei allem Misserfolg, den er zu seinen Lebzeiten hatte, bedeutet es doch jedenfalls eine

kleine Genugtuung, wenn Clemens Brentano Ende 1811 festhält: "Überhaupt werden seine Arbeiten oft über die Maßen geehrt,

seine Erzählungen verschlungen."

Wenn von Kleist die Äußerung überliefert wird, dass er sich nur aus Geldgründen vom Drama zur Erzählung herabgelassen und ihn dies

'grenzenlos gedemütigt' habe, so ist allerdings doch Koketterie im Spiel. Er wusste sehr wohl, dass er ein überragendes Erzähltalent

besaß, schon früh begann er es in seinen Briefen zu erproben. Seine Erzählungen - richtiger 'Novellen' - zeigen ein Können in der Handhabung

der deutschen Sprache, wie es sonst zu dieser Zeit niemandem gegeben war, ja es ist in der Verbindung von Sachlichkeit und Leidenschaft, von Tempo und

Genauigkeit Kleists Stil in der deutschen Literatur geradezu einzigartig. Bei allem Misserfolg, den er zu seinen Lebzeiten hatte, bedeutet es doch jedenfalls eine

kleine Genugtuung, wenn Clemens Brentano Ende 1811 festhält: "Überhaupt werden seine Arbeiten oft über die Maßen geehrt,

seine Erzählungen verschlungen."

Die letzte Seite des 'Michael Kohlhaas'

Die letzte Seite des 'Michael Kohlhaas'

Das letzte publizistische Unternehmen, mit dem Kleist Boden unter die Füße zu bekommen versuchte, war das ehrgeizigste von allen: eine

Berliner Tageszeitung. Zwar handelte es sich nur um ein buchgroßes Faltblatt von vier Seiten, aber die "Berliner Abendblätter"

erschienen vom 1. Oktober 1810 an jeden Tag außer sonntags und waren damit die erste Zeitung Berlins mit dieser dichten Erscheinungsfolge.

Das letzte publizistische Unternehmen, mit dem Kleist Boden unter die Füße zu bekommen versuchte, war das ehrgeizigste von allen: eine

Berliner Tageszeitung. Zwar handelte es sich nur um ein buchgroßes Faltblatt von vier Seiten, aber die "Berliner Abendblätter"

erschienen vom 1. Oktober 1810 an jeden Tag außer sonntags und waren damit die erste Zeitung Berlins mit dieser dichten Erscheinungsfolge.

Als den Zweck der 'Abendblätter' nannte Kleist in der ersten Instanz, Unterhaltung aller Stände des Volks; in der

zweiten aber ist er, nach allen erdenklichen Richtungen, Beförderung der Nationalsache überhaupt. Die 'Nationalsache', d.h. die

Kräftigung des Widerstandswillens gegen das über Deutschland gebietende Frankreich, rief allerdings sehr bald die preußischen

Zensurbehörden auf den Plan. Man sah die vorsichtige Reformpolitik der Regierung in Gefahr geraten, wenn allzu deutliche

antifranzösische Töne in Berlin laut wurden, ganz abgesehen davon, dass auch diese Reformpolitik selbst von einzelnen Beiträgern

in den 'Abendblättern' als anti-national verurteilt wurde. So erregte Kleist mit seinem Blatt schon nach wenigen Wochen politisch Anstoß

und war zu unerfahren, seine Risiken als Redakteur unter diesen Umständen richtig einzuschätzen.

Als den Zweck der 'Abendblätter' nannte Kleist in der ersten Instanz, Unterhaltung aller Stände des Volks; in der

zweiten aber ist er, nach allen erdenklichen Richtungen, Beförderung der Nationalsache überhaupt. Die 'Nationalsache', d.h. die

Kräftigung des Widerstandswillens gegen das über Deutschland gebietende Frankreich, rief allerdings sehr bald die preußischen

Zensurbehörden auf den Plan. Man sah die vorsichtige Reformpolitik der Regierung in Gefahr geraten, wenn allzu deutliche

antifranzösische Töne in Berlin laut wurden, ganz abgesehen davon, dass auch diese Reformpolitik selbst von einzelnen Beiträgern

in den 'Abendblättern' als anti-national verurteilt wurde. So erregte Kleist mit seinem Blatt schon nach wenigen Wochen politisch Anstoß

und war zu unerfahren, seine Risiken als Redakteur unter diesen Umständen richtig einzuschätzen.

Hinzu kam, dass die Polizeibehörden, die ihn mit Nachrichten zu versorgen versprochen hatten, sich durch gelegentliche ironische Bewertungen

in ihrer Arbeit bloßgestellt sahen und ihn bald nur noch mit Lappalien bedienten. Die Nachfrage nach den 'Abendblättern', die sich anfangs

erfreulich entwickelt hatte, ging deshalb bald wieder zurück. Schon nach drei Monaten gab der Buchhändler Hitzig das Blatt an einen anderen Verleger ab,

welcher es nach weiteren drei Monaten dann einstellte. Kleist erhielt nicht nur kein Geld, er sah sich auch noch Forderungen wegen ungedeckter Druckkosten

ausgesetzt - das Zeitungs-Experiment wurde finanziell ein völliger Fehlschlag.

Hinzu kam, dass die Polizeibehörden, die ihn mit Nachrichten zu versorgen versprochen hatten, sich durch gelegentliche ironische Bewertungen

in ihrer Arbeit bloßgestellt sahen und ihn bald nur noch mit Lappalien bedienten. Die Nachfrage nach den 'Abendblättern', die sich anfangs

erfreulich entwickelt hatte, ging deshalb bald wieder zurück. Schon nach drei Monaten gab der Buchhändler Hitzig das Blatt an einen anderen Verleger ab,

welcher es nach weiteren drei Monaten dann einstellte. Kleist erhielt nicht nur kein Geld, er sah sich auch noch Forderungen wegen ungedeckter Druckkosten

ausgesetzt - das Zeitungs-Experiment wurde finanziell ein völliger Fehlschlag.

Im Sommer 1811 konnte Kleist noch einen zweiten Band Erzählungen veröffentlichen, aber eine finanzielle Hoffnung bedeutete auch das nicht.

Seine Not wurde so drückend, dass er sich erneut dem König als Offizier anbot, sobald es zum Krieg gegen Napoleon käme, jedoch

nur beschieden wurde, dass mit einem solchen Krieg vorerst nicht zu rechnen sei. Vollends deprimierte ihn ein Besuch bei seinen Geschwistern in

Frankfurt. Er wollte lieber zehnmal den Tod erleiden, schrieb er an seine Kusine Marie von Kleist zwei Wochen vor seinem Selbstmord,

Im Sommer 1811 konnte Kleist noch einen zweiten Band Erzählungen veröffentlichen, aber eine finanzielle Hoffnung bedeutete auch das nicht.

Seine Not wurde so drückend, dass er sich erneut dem König als Offizier anbot, sobald es zum Krieg gegen Napoleon käme, jedoch

nur beschieden wurde, dass mit einem solchen Krieg vorerst nicht zu rechnen sei. Vollends deprimierte ihn ein Besuch bei seinen Geschwistern in

Frankfurt. Er wollte lieber zehnmal den Tod erleiden, schrieb er an seine Kusine Marie von Kleist zwei Wochen vor seinem Selbstmord,  als noch einmal wieder erleben, was ich das letztemal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen meinen beiden Schwestern ... empfunden habe. Ich habe

meine Geschwister immer ... von Herzen liebgehabt; so wenig ich davon gesprochen habe, so gewiß ist es, daß es einer meiner herzlichsten und

innigsten Wünsche war, ihnen einmal, durch meine Arbeiten und Werke, recht viel Freude und Ehre zu machen. ... aber der Gedanke, das Verdienst,

das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehn, und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen

Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehn, ist mir überaus schmerzhaft, wahrhaftig, es raubt mir nicht nur die Freuden, die

ich von der Zukunft hoffte, sondern es vergiftet mir auch die Vergangenheit.

als noch einmal wieder erleben, was ich das letztemal in Frankfurt an der Mittagstafel zwischen meinen beiden Schwestern ... empfunden habe. Ich habe

meine Geschwister immer ... von Herzen liebgehabt; so wenig ich davon gesprochen habe, so gewiß ist es, daß es einer meiner herzlichsten und

innigsten Wünsche war, ihnen einmal, durch meine Arbeiten und Werke, recht viel Freude und Ehre zu machen. ... aber der Gedanke, das Verdienst,

das ich doch zuletzt, es sei nun groß oder klein, habe, gar nicht anerkannt zu sehn, und mich von ihnen als ein ganz nichtsnutziges Glied der menschlichen

Gesellschaft, das keiner Teilnahme mehr wert sei, betrachtet zu sehn, ist mir überaus schmerzhaft, wahrhaftig, es raubt mir nicht nur die Freuden, die

ich von der Zukunft hoffte, sondern es vergiftet mir auch die Vergangenheit.

Der ganze Druck und Anspruch, dem sich Kleist von seiner Familientradition her ausgesetzt sah, spricht sich in diesem bitteren Fazit aus. Er wollte wie seine

Vorfahren seinem Namen Ehre machen und musste zuletzt wahrnehmen, dass er für die Kreise, aus denen er kam, nur ein 'nichtsnutziges

Glied der menschlichen Gesellschaft' war. Dass er sich selbst nicht so beurteilte,

vielmehr wusste, was er als Autor geleistet hatte,

erweist sich nicht zuletzt an der heimlichen Botschaft des "Michael Kohlhaas" (siehe unter

GESTALTUNG). Doch war ihm der Widerspruch zwischen diesem Wissen und seiner dürftigen Stellung

in der Welt je länger je weniger erträglich. So bedurfte es nur mehr eines geringen Anstoßes - richtiger fast: einer Gelegenheit -, und Kleist

führte den immer wieder schon erwogenen Selbstmord aus.

Der ganze Druck und Anspruch, dem sich Kleist von seiner Familientradition her ausgesetzt sah, spricht sich in diesem bitteren Fazit aus. Er wollte wie seine

Vorfahren seinem Namen Ehre machen und musste zuletzt wahrnehmen, dass er für die Kreise, aus denen er kam, nur ein 'nichtsnutziges

Glied der menschlichen Gesellschaft' war. Dass er sich selbst nicht so beurteilte,

vielmehr wusste, was er als Autor geleistet hatte,

erweist sich nicht zuletzt an der heimlichen Botschaft des "Michael Kohlhaas" (siehe unter

GESTALTUNG). Doch war ihm der Widerspruch zwischen diesem Wissen und seiner dürftigen Stellung

in der Welt je länger je weniger erträglich. So bedurfte es nur mehr eines geringen Anstoßes - richtiger fast: einer Gelegenheit -, und Kleist

führte den immer wieder schon erwogenen Selbstmord aus.

Dieser Anstoß war die Bekanntschaft mit der drei Jahre jüngeren Henriette Vogel, einer in Berlin verheirateten Frau, Mutter einer Tochter, die

unheilbar an Krebs litt. Kleist war schon länger bei der Familie gelegentlich zu Besuch gewesen, im Herbst 1811 nahmen die Besuche zu, und beim

gemeinsamen Klavierspiel kam es zum Austausch auch über den Todesgedanken. Am 20. November 1811 fuhr das Paar hinaus an den Kleinen Wannsee,

mietete sich dort im Neuen Krug ein Zimmer, schrieb Abschiedsbriefe und ging am nächsten Tag zu einer einsamen Uferstelle, wo Kleist erst die Frau

und dann sich selbst erschoss. Beide hätten einen heiteren und gelösten Eindruck gemacht, wurde von denen, die sie noch sahen, berichtet.

Dieser Anstoß war die Bekanntschaft mit der drei Jahre jüngeren Henriette Vogel, einer in Berlin verheirateten Frau, Mutter einer Tochter, die

unheilbar an Krebs litt. Kleist war schon länger bei der Familie gelegentlich zu Besuch gewesen, im Herbst 1811 nahmen die Besuche zu, und beim

gemeinsamen Klavierspiel kam es zum Austausch auch über den Todesgedanken. Am 20. November 1811 fuhr das Paar hinaus an den Kleinen Wannsee,

mietete sich dort im Neuen Krug ein Zimmer, schrieb Abschiedsbriefe und ging am nächsten Tag zu einer einsamen Uferstelle, wo Kleist erst die Frau

und dann sich selbst erschoss. Beide hätten einen heiteren und gelösten Eindruck gemacht, wurde von denen, die sie noch sahen, berichtet.

Mit diesem Ende erregte Kleist mehr Aufmerksamkeit als mit allem, was er zu seinen Lebzeiten getan hatte. Die Todes- und auch Grabstelle

- ein Friedhofs-Begräbnis wäre kaum infrage gekommen - wurde bald zur Wallfahrtsstätte von Kleist-Verehrern

und sich gruselnden Liebespaaren, ohne dass sich dies auf die Verbreitung seines Werkes groß ausgewirkt hätte. Es dauerte nahezu

ein Jahrhundert, bis dieses Werk in der deutschen Öffentlichkeit ganz ankam.

Mit diesem Ende erregte Kleist mehr Aufmerksamkeit als mit allem, was er zu seinen Lebzeiten getan hatte. Die Todes- und auch Grabstelle

- ein Friedhofs-Begräbnis wäre kaum infrage gekommen - wurde bald zur Wallfahrtsstätte von Kleist-Verehrern

und sich gruselnden Liebespaaren, ohne dass sich dies auf die Verbreitung seines Werkes groß ausgewirkt hätte. Es dauerte nahezu

ein Jahrhundert, bis dieses Werk in der deutschen Öffentlichkeit ganz ankam.

Eben diese lange Zeit aber verdeutlicht, was Kleist auch selbst

wusste und an die Halbschwester Ulrike zum Abschied schrieb: dass ihm auf Erden nicht zu helfen war. Ein Publikum,

das gebildet, sensibel und auch wohlhabend genug war, ihm mit der Anteilnahme an seinem Werk auch das Leben von diesem Werk

zu ermöglichen, hat es erst sehr viel später wirklich gegeben. Und vielleicht, wenn die Zeichen nicht täuschen, gibt es dieses

Publikum bald auch wieder nicht mehr.

Eben diese lange Zeit aber verdeutlicht, was Kleist auch selbst

wusste und an die Halbschwester Ulrike zum Abschied schrieb: dass ihm auf Erden nicht zu helfen war. Ein Publikum,

das gebildet, sensibel und auch wohlhabend genug war, ihm mit der Anteilnahme an seinem Werk auch das Leben von diesem Werk

zu ermöglichen, hat es erst sehr viel später wirklich gegeben. Und vielleicht, wenn die Zeichen nicht täuschen, gibt es dieses

Publikum bald auch wieder nicht mehr.