| Quellen und Zitate |  |

|

|

|

Die Geschichte des Michael Kohlhaas - eigentlich hieß er Hans Kohlhase - lag zu der Zeit, als Kleist seine Novelle schrieb,

schon über 250 Jahre zurück. Er kann Näheres darüber also nur aus schriftlichen Berichten erfahren haben, auch wenn er

erstmals vermutlich bei einem Besuch seines Potsdamer Freundes Ernst von Pfuel über das dort gelegene Kohlhasenbrück

auf den Fall aufmerksam geworden ist (siehe unter ENTSTEHUNG).

Die Geschichte des Michael Kohlhaas - eigentlich hieß er Hans Kohlhase - lag zu der Zeit, als Kleist seine Novelle schrieb,

schon über 250 Jahre zurück. Er kann Näheres darüber also nur aus schriftlichen Berichten erfahren haben, auch wenn er

erstmals vermutlich bei einem Besuch seines Potsdamer Freundes Ernst von Pfuel über das dort gelegene Kohlhasenbrück

auf den Fall aufmerksam geworden ist (siehe unter ENTSTEHUNG).

Die umfassenden historischen Kenntnisse, die heute über den Kohlhaas-Fall vorhanden sind, hatte Kleist allerdings noch nicht. Erst 50

Jahre nach seinem Tod entdeckte man im Weimarer Ernestinischen Gesamtarchiv 12 Aktenbände aus den Jahren 1534 bis 1539, in

denen auf über 3000 Seiten der gesamte Vorgang urkundlich festgehalten ist. Kleists erste und vielleicht sogar einzige Quelle

hingegen war ein etwa 60 Jahre nach Kohlhaasens Tod niedergeschriebener Bericht, der wiederum erst 130 Jahre später in einer 'Geschichte

Obersachsens' erstmals gedruckt wurde.

Die umfassenden historischen Kenntnisse, die heute über den Kohlhaas-Fall vorhanden sind, hatte Kleist allerdings noch nicht. Erst 50

Jahre nach seinem Tod entdeckte man im Weimarer Ernestinischen Gesamtarchiv 12 Aktenbände aus den Jahren 1534 bis 1539, in

denen auf über 3000 Seiten der gesamte Vorgang urkundlich festgehalten ist. Kleists erste und vielleicht sogar einzige Quelle

hingegen war ein etwa 60 Jahre nach Kohlhaasens Tod niedergeschriebener Bericht, der wiederum erst 130 Jahre später in einer 'Geschichte

Obersachsens' erstmals gedruckt wurde.

Dieser Bericht, ein Auszug aus der 'Märkischen Chronik' des Berliner Schuldirektors Peter Hafftitz (1520-1602), stellt Kohlhaas zwar als

einen Empörer und Aufrührer dar, der 1540 deshalb in Berlin aufs Rad geflochten wurde, lässt aber auch keinen Zweifel an

dem Unrecht, das ihm angetan worden ist, und erklärt so auch, warum er noch lange nach seinem Tod in Berlin und Brandenburg

als ein Volksheld gefeiert wurde.

Dieser Bericht, ein Auszug aus der 'Märkischen Chronik' des Berliner Schuldirektors Peter Hafftitz (1520-1602), stellt Kohlhaas zwar als

einen Empörer und Aufrührer dar, der 1540 deshalb in Berlin aufs Rad geflochten wurde, lässt aber auch keinen Zweifel an

dem Unrecht, das ihm angetan worden ist, und erklärt so auch, warum er noch lange nach seinem Tod in Berlin und Brandenburg

als ein Volksheld gefeiert wurde.

So selbstverständlich Kleist in der Hauptsache der Chronik von Hafftitz folgt, so wenig wichtig waren ihm die Nebenumstände.

Es ist deshalb müßig, Mal um Mal darauf hinzuweisen, dass dies und das bei Hafftitz anders erzählt wird, und erst recht

müßig, daraus interpretierende Schlüsse zu ziehen. Das gilt umso mehr, als schon auch die Hafftitz'sche Chronik in der

Veröffentlichung von 1731 durch die Herausgeber an etlichen Stellen durch Anmerkungen korrigiert oder ergänzt worden ist,

Kleist also wusste, dass es sich nicht um eine zweifelsfreie Quelle handelte. Sein Interesse an dieser Chronik war von vornherein nicht

'historisch', sondern es ging ihm um das Beispiel, und entsprechend frei war der Gebrauch, den er von ihr in den Einzelheiten machte.

Um nur eine der Abweichungen zu nennen: die Kohlhaas-Geschichte erstreckte sich von 1534 bis 1540, also über sechs Jahre, wird

bei Kleist aber auf kaum mehr als ein Jahr zusammengezogen, insofern zwischen dem Tod von Kohlhaasens Frau, also dem Beginn der Fehde,

und der Hinrichtung gerade nur sieben Monate vergehen (siehe SIEBENTER TEIL ).

So selbstverständlich Kleist in der Hauptsache der Chronik von Hafftitz folgt, so wenig wichtig waren ihm die Nebenumstände.

Es ist deshalb müßig, Mal um Mal darauf hinzuweisen, dass dies und das bei Hafftitz anders erzählt wird, und erst recht

müßig, daraus interpretierende Schlüsse zu ziehen. Das gilt umso mehr, als schon auch die Hafftitz'sche Chronik in der

Veröffentlichung von 1731 durch die Herausgeber an etlichen Stellen durch Anmerkungen korrigiert oder ergänzt worden ist,

Kleist also wusste, dass es sich nicht um eine zweifelsfreie Quelle handelte. Sein Interesse an dieser Chronik war von vornherein nicht

'historisch', sondern es ging ihm um das Beispiel, und entsprechend frei war der Gebrauch, den er von ihr in den Einzelheiten machte.

Um nur eine der Abweichungen zu nennen: die Kohlhaas-Geschichte erstreckte sich von 1534 bis 1540, also über sechs Jahre, wird

bei Kleist aber auf kaum mehr als ein Jahr zusammengezogen, insofern zwischen dem Tod von Kohlhaasens Frau, also dem Beginn der Fehde,

und der Hinrichtung gerade nur sieben Monate vergehen (siehe SIEBENTER TEIL ).

Um den großen Abstand zwischen Kleists Novelle und seiner 'Vorlage' sichtbar zu machen, soll sie hier aber doch im ganzen und samt

der von den Herausgebern Schöttgen und Kreysig hinzugefügten Anmerkungen wiedergegeben werden. Auf einzelne markante

Ähnlichkeiten oder Unterschiede wird dann von Stelle zu Stelle hingewiesen und ebenso noch auf einige Details, die Kleist

möglicherweise anderen Quellen entnommen hat.

Um den großen Abstand zwischen Kleists Novelle und seiner 'Vorlage' sichtbar zu machen, soll sie hier aber doch im ganzen und samt

der von den Herausgebern Schöttgen und Kreysig hinzugefügten Anmerkungen wiedergegeben werden. Auf einzelne markante

Ähnlichkeiten oder Unterschiede wird dann von Stelle zu Stelle hingewiesen und ebenso noch auf einige Details, die Kleist

möglicherweise anderen Quellen entnommen hat.

Anno Christi 1540. Montags nach Palmarum, ist Hans Kohlhase, ein Bürger zu Cölln an der Spree, mit samt seinen Mitgesellen, George Nagelschmidt,

und einem Küster, der sie gehauset, vor Berlin auffs Radt gelegt. Wie er aber zu diesem Unfall kommen, muß ich kürtzlich vermelden.

Anno Christi 1540. Montags nach Palmarum, ist Hans Kohlhase, ein Bürger zu Cölln an der Spree, mit samt seinen Mitgesellen, George Nagelschmidt,

und einem Küster, der sie gehauset, vor Berlin auffs Radt gelegt. Wie er aber zu diesem Unfall kommen, muß ich kürtzlich vermelden.

Dieser Hans Kohlhase ist ein ansehnlicher Bürger zu Cölln und ein Handelsmann gewesen, und sonderlich hat er mit Vieh gehandelt. Und als er auff eine

Zeit schöne Pferde in Sachsen geführet, dieselbe zu verkauffen, welche ihm einer von Adel angesprochen, als hätte er sie gestohlen

1), hat er die Pferde im Gerichte stehen lassen, auff des Edelmanns Unkosten, wofern er

gnugsamen Beweiß brachte, daß er sie ehrlich gekaufft:

oder im Fall, da ers nicht erweissen würde, der Pferde verlustig seyn wolte. Als aber Kohlhase davon gezogen, hat der Edelmann die Pferde

etliche Wochen weidlich getrieben, und also abmatten lassen, daß sie gantz und gar verdorben: Derowegen hat Kohlhase auff seine Wiederkunfft,

da er gnugsam Beweiß brachte, die Pferde nicht wieder annehmen, sondern bezahlet haben wollen. Und weil es der Edelmann nicht hat thun wollen,

und Kohlhasen, ungeacht, daß es beym Churfürsten zu Sachsen ordentlicher Weise gesucht2),

zu seinem Rechte nicht hat mögen geholffen werden, hat er dem Churfürsten zu Sachsen entsagt3)

[= den Gehorsam aufgekündigt], und darauff hart für der Zane einen reichen Seiden-Kramer von Wittenberg, Georg Reich

genannt, beraubet4), seiner Frauen die Ringe vom Finger gezogen, was er bey sich gehabt,

genommen, ihn weggeführet und etliche Wochen an einem Orte, dahin niemand gekommen, auff einem beschlossenen Werder an

der krummen Sprew in einem Berge, da er mit seiner Gesellschafft sein sicher Gewahrsam gehabt, gefänglich gehalten, biß er sich mit

Gelde gelöset: Und hat sonst viel Nehmen gethan, biß endlich der Churfürst zu Sachsen sich erboten, einen Vertrag mit ihm

auffzurichten, und zu Erörterung der Sache ihm zu Jüterbock einen Tag [= Gerichtstermin] bestimmt. Denselben hat Kohlhase in die 40. Pferde starck

mit des Churfürsten darzu verordneten Räthen und stadlichen Beystand besucht. Ob nun wohl die Sache von beyder Churfürsten

Räthen nach Nothdurfft berathschlaget, und zu Grunde vertragen worden, so haben doch die Sachsen solchen Vertrag nicht

nachgesetzt.5) Derowegen denn Kohlhase verursacht dem Churfürsten zu Sachsen auffs

neue zu entsagen. Und weil damahls beyde Häuser, Brandenburg und Sachsen, in ein Mißverständniß gerathen, hat Kohlhase das

Churfürstl. Brandenburgische Geleite, dergleichen des Ertzbischoffs zu Magdeburg im Stiffte leichtlich erhalten. Derowegen er denn

den Churfürsten zu Sachsen hefftig angegriffen, die Sächsische Dörffer an der Märckischen und Stifftischen Grentze gelegen,

geplündert, das Städlein Zane ausgebrannt, und grossen Schaden gethan6), daß der

Churfürst zu Sachsen nothwendig gedrungen an den Churfürsten zu Brandenburg und Ertz-Bischoff zu Magdeburg um Einsehen zu

haben zu schreiben.

Dieser Hans Kohlhase ist ein ansehnlicher Bürger zu Cölln und ein Handelsmann gewesen, und sonderlich hat er mit Vieh gehandelt. Und als er auff eine

Zeit schöne Pferde in Sachsen geführet, dieselbe zu verkauffen, welche ihm einer von Adel angesprochen, als hätte er sie gestohlen

1), hat er die Pferde im Gerichte stehen lassen, auff des Edelmanns Unkosten, wofern er

gnugsamen Beweiß brachte, daß er sie ehrlich gekaufft:

oder im Fall, da ers nicht erweissen würde, der Pferde verlustig seyn wolte. Als aber Kohlhase davon gezogen, hat der Edelmann die Pferde

etliche Wochen weidlich getrieben, und also abmatten lassen, daß sie gantz und gar verdorben: Derowegen hat Kohlhase auff seine Wiederkunfft,

da er gnugsam Beweiß brachte, die Pferde nicht wieder annehmen, sondern bezahlet haben wollen. Und weil es der Edelmann nicht hat thun wollen,

und Kohlhasen, ungeacht, daß es beym Churfürsten zu Sachsen ordentlicher Weise gesucht2),

zu seinem Rechte nicht hat mögen geholffen werden, hat er dem Churfürsten zu Sachsen entsagt3)

[= den Gehorsam aufgekündigt], und darauff hart für der Zane einen reichen Seiden-Kramer von Wittenberg, Georg Reich

genannt, beraubet4), seiner Frauen die Ringe vom Finger gezogen, was er bey sich gehabt,

genommen, ihn weggeführet und etliche Wochen an einem Orte, dahin niemand gekommen, auff einem beschlossenen Werder an

der krummen Sprew in einem Berge, da er mit seiner Gesellschafft sein sicher Gewahrsam gehabt, gefänglich gehalten, biß er sich mit

Gelde gelöset: Und hat sonst viel Nehmen gethan, biß endlich der Churfürst zu Sachsen sich erboten, einen Vertrag mit ihm

auffzurichten, und zu Erörterung der Sache ihm zu Jüterbock einen Tag [= Gerichtstermin] bestimmt. Denselben hat Kohlhase in die 40. Pferde starck

mit des Churfürsten darzu verordneten Räthen und stadlichen Beystand besucht. Ob nun wohl die Sache von beyder Churfürsten

Räthen nach Nothdurfft berathschlaget, und zu Grunde vertragen worden, so haben doch die Sachsen solchen Vertrag nicht

nachgesetzt.5) Derowegen denn Kohlhase verursacht dem Churfürsten zu Sachsen auffs

neue zu entsagen. Und weil damahls beyde Häuser, Brandenburg und Sachsen, in ein Mißverständniß gerathen, hat Kohlhase das

Churfürstl. Brandenburgische Geleite, dergleichen des Ertzbischoffs zu Magdeburg im Stiffte leichtlich erhalten. Derowegen er denn

den Churfürsten zu Sachsen hefftig angegriffen, die Sächsische Dörffer an der Märckischen und Stifftischen Grentze gelegen,

geplündert, das Städlein Zane ausgebrannt, und grossen Schaden gethan6), daß der

Churfürst zu Sachsen nothwendig gedrungen an den Churfürsten zu Brandenburg und Ertz-Bischoff zu Magdeburg um Einsehen zu

haben zu schreiben.

Ob nun wohl beyde Churfürsten, der Brandenburgische und Mentzische, Kohlhasen in ihren Schutz und Geleite genommen, haben

sie doch endlich gewilliget, daß ihn der Sachse solte suchen lassen, und wo er ihn betreten würde, wolten sie ihm Rechts zu

ihm verstatten. Darauff verordnete der Churfürst zu Sachsen 24. reisige Pferde mit voller Rüstung mit langen Lantzen, die zogen

hin und wieder im Ertzstifft um, und wo sie nur von Kohlhasen hörten, suchten sie ihn, und wolten ihn in Hafft bringen: und war

doch keiner unter ihnen, der ihn kannte. Und weil Kohlhase ein anschlägiger und unverzagter Mann gewesen, der seine Sache in

guter Acht genommen, hat er offt mit den Sächsischen, die auff ihn geritten, in Krügen und Herbergen, da sie gewesen, gessen

und truncken, ihre Anschläge gehöret, auch das Geld, so ihnen zur Zehrung nachgeschickt, bißweilen bekommen. Und weil zu der

Zeit manch unschuldig Blut vergossen ward, und dahin gericht, der doch nie sein Diener gewesen, oder ihn gekannt, hat er offt

dabey gehalten und zugesehen, wie sie gericht worden, solches dem Churfürsten zu Sachsen zugeschrieben, und zum guten

Gemüth geführet, wie schwer ers zu verantworten hätte.

Ob nun wohl beyde Churfürsten, der Brandenburgische und Mentzische, Kohlhasen in ihren Schutz und Geleite genommen, haben

sie doch endlich gewilliget, daß ihn der Sachse solte suchen lassen, und wo er ihn betreten würde, wolten sie ihm Rechts zu

ihm verstatten. Darauff verordnete der Churfürst zu Sachsen 24. reisige Pferde mit voller Rüstung mit langen Lantzen, die zogen

hin und wieder im Ertzstifft um, und wo sie nur von Kohlhasen hörten, suchten sie ihn, und wolten ihn in Hafft bringen: und war

doch keiner unter ihnen, der ihn kannte. Und weil Kohlhase ein anschlägiger und unverzagter Mann gewesen, der seine Sache in

guter Acht genommen, hat er offt mit den Sächsischen, die auff ihn geritten, in Krügen und Herbergen, da sie gewesen, gessen

und truncken, ihre Anschläge gehöret, auch das Geld, so ihnen zur Zehrung nachgeschickt, bißweilen bekommen. Und weil zu der

Zeit manch unschuldig Blut vergossen ward, und dahin gericht, der doch nie sein Diener gewesen, oder ihn gekannt, hat er offt

dabey gehalten und zugesehen, wie sie gericht worden, solches dem Churfürsten zu Sachsen zugeschrieben, und zum guten

Gemüth geführet, wie schwer ers zu verantworten hätte.

Als Anno Christi 1538. Freytags für Pfingsten zweene Schneider-Gesellen für das Closter Zinne gerädert worden, welche zu Jenickendorff

in eines Bauren Scheune, darinn sie benächtiget, dieweil sie aus Furcht niemand beherbergen wollen, gefangen, hat Kohlhase bald

in derselben Nacht die Räder lassen abhauen, und die Räder den Berg hinab gegen den Busch lauffen, die Cörper hinweg geführet,

und mit zwey Hufnageln auff einen Zettel diß geschrieben, an dem einen Galgen steil auff dem Pferde sitzende angenagelt:

O filii hominum, si vultis judicare, recte judicate, ne judicemini. [= O Menschensöhne, wenn ihr urteilen wollt, urteilt richtig, damit

ihr nicht verurteilt werdet.] Welchen Zettel wir am Pfingstabend, als wir mit unsern Praeceptoribus [= Lehrern], dem alten Gebrauch nach,

haben wollen Meyen [= Maikräuter] hohlen, gefunden, herabgenommen, und ich habe ihn selbst getragen und dem Abte überantwortet.

7) Denn es war damahls der gottlose Gebrauch im Closter wenn einer darselbst gerechtfertiget ward, so muste in

allen Dörffern zum Closter gehörig, jeder Hüfner ein Ey, und ein Costet [=Bauer]. 6. Pfennige geben, welches eine grosse Summe trug.

Das Geld bekam der Voigt und um solches Geldes willen habe ich manchen daselbst sehen richten, deme zu viel geschah. Jtzo aber ist

es gantz abgeschafft.

Als Anno Christi 1538. Freytags für Pfingsten zweene Schneider-Gesellen für das Closter Zinne gerädert worden, welche zu Jenickendorff

in eines Bauren Scheune, darinn sie benächtiget, dieweil sie aus Furcht niemand beherbergen wollen, gefangen, hat Kohlhase bald

in derselben Nacht die Räder lassen abhauen, und die Räder den Berg hinab gegen den Busch lauffen, die Cörper hinweg geführet,

und mit zwey Hufnageln auff einen Zettel diß geschrieben, an dem einen Galgen steil auff dem Pferde sitzende angenagelt:

O filii hominum, si vultis judicare, recte judicate, ne judicemini. [= O Menschensöhne, wenn ihr urteilen wollt, urteilt richtig, damit

ihr nicht verurteilt werdet.] Welchen Zettel wir am Pfingstabend, als wir mit unsern Praeceptoribus [= Lehrern], dem alten Gebrauch nach,

haben wollen Meyen [= Maikräuter] hohlen, gefunden, herabgenommen, und ich habe ihn selbst getragen und dem Abte überantwortet.

7) Denn es war damahls der gottlose Gebrauch im Closter wenn einer darselbst gerechtfertiget ward, so muste in

allen Dörffern zum Closter gehörig, jeder Hüfner ein Ey, und ein Costet [=Bauer]. 6. Pfennige geben, welches eine grosse Summe trug.

Das Geld bekam der Voigt und um solches Geldes willen habe ich manchen daselbst sehen richten, deme zu viel geschah. Jtzo aber ist

es gantz abgeschafft.

Es ist aber damahls eine starcke Rede gangen, (welche doch bald gestillt) daß Kohlhase in der Vorstadt zu Jüterbock einen Kasten

soll gekaufft haben, die beyden Corper darein gelegt, mit etlichen Schreiben an den Churfürsten zu Sachsen, und nach Wittenberg

geführet, in eines vornehmen Bürgers Behausung, im Nahmen eines wohlbekannten Kauffmanns biß zu seiner Wiederkunfft

denselben in Verwahrung zu nehmen, eingeantwortet. Als nun ein Tag oder zweene vergangen, hats im Hause angefangen übel

zu stincken, daß man nicht gewust, wo es herkomme. Und da solches von Tag zu Tag überhand genommen, also daß man im

Hause für Stanck nicht hat bleiben können, hat man den Kasten gerichtlich geöffnet, die beyden Cörper samt Kohlhasen

Schreiben darinn befunden, dasselbe dem Churfürsten zu Sachsen zugeschickt, und die Cörper begraben lassen.

Es ist aber damahls eine starcke Rede gangen, (welche doch bald gestillt) daß Kohlhase in der Vorstadt zu Jüterbock einen Kasten

soll gekaufft haben, die beyden Corper darein gelegt, mit etlichen Schreiben an den Churfürsten zu Sachsen, und nach Wittenberg

geführet, in eines vornehmen Bürgers Behausung, im Nahmen eines wohlbekannten Kauffmanns biß zu seiner Wiederkunfft

denselben in Verwahrung zu nehmen, eingeantwortet. Als nun ein Tag oder zweene vergangen, hats im Hause angefangen übel

zu stincken, daß man nicht gewust, wo es herkomme. Und da solches von Tag zu Tag überhand genommen, also daß man im

Hause für Stanck nicht hat bleiben können, hat man den Kasten gerichtlich geöffnet, die beyden Cörper samt Kohlhasen

Schreiben darinn befunden, dasselbe dem Churfürsten zu Sachsen zugeschickt, und die Cörper begraben lassen.

Darüber ist Kohlhase weiter und weiter zugefahren, einen Schaden über den andern in Sachsenland gethan, und viel Mühe

und Arbeit angerichtet, daß also dem Churfürsten zu Sachsen ein groß Geld auf diese Sache gelauffen, welche man mit

einem geringen im Anfange hat stillen können. Denn obwohl bißweilen die Sachsen ihm sehr nahe sind kommen, und

vermeinet, sie wolten ihn ertappen, so ist er doch Steg und Weg kundig gewesen, hat so manchen Forth durch die

Sprew und andere fliessende Wasser gewust, daß, wenn sie ihn gleich in einem Sacke zu haben, vermeinet, er gleichwohl

im Hui durch die Wässer ihnen weit hat entgehen können.

Darüber ist Kohlhase weiter und weiter zugefahren, einen Schaden über den andern in Sachsenland gethan, und viel Mühe

und Arbeit angerichtet, daß also dem Churfürsten zu Sachsen ein groß Geld auf diese Sache gelauffen, welche man mit

einem geringen im Anfange hat stillen können. Denn obwohl bißweilen die Sachsen ihm sehr nahe sind kommen, und

vermeinet, sie wolten ihn ertappen, so ist er doch Steg und Weg kundig gewesen, hat so manchen Forth durch die

Sprew und andere fliessende Wasser gewust, daß, wenn sie ihn gleich in einem Sacke zu haben, vermeinet, er gleichwohl

im Hui durch die Wässer ihnen weit hat entgehen können.

D. Luther seeliger hat, in Erwegung und Behertzigung aller Umstände, und zu Verhütung weiter Ungelegenheit, so zu beyden

Theilen daraus erwachsen könte, an Kohlhasen geschrieben, und vorwarnt von seinem Fürnehmen abzustehen, und hat

ihm allerley zu Gemüthe geführet, was ihm darauff stünde, und wie GOtt seine Verletzung, wo er ihm die Ehre und Rache

nicht würde geben, wohl würde an Tag bringen und rächen. Darauff ist Kohlhase unvermerckt gen Wittenberg selb ander

reutende kommen, und im Gasthofe eingekehret, seinen Diener in der Herberge gelassen, und auff den Abend für D. Luthers

Thür gegangen, angeklopffet und begehret den D. zur Sprache zu haben. Als aber der D. sein Gesind sich nahmkündig zu

machen, und was sein Begehr wäre zu entdecken, ihme etliche mahl sagen lassen, welches er nicht hat thun wollen, und

doch starck drauff gedrungen, er müste den D. in eigener Person zu Sprache haben, ists dem D. eingefallen, daß es vielleicht

Kohlhase seyn möchte, ist deßwegen selbst an die Thür gegangen, und zu ihm gesaget: Numquid tu es Hans Kohlhase? hat

er geantwortet: Sum Domine Doctor. [= Bist du es etwa ... Ich bin es ...] Da hat er ihn eingelassen, heimlich in sein Gemach

geführet, den Herrn Philippum, Crucigerum, Majorem, und andere Theologen zu sich beruffen lassen, da hat ihnen Kohlhase

den gantzen Handel berichtet, und sind späte bey ihm in die Nacht geblieben. Des Morgens frühe hat er dem D. gebeichtet,

das hochwürdige Sacrament empfangen, und ihnen zugesagt, daß er von seinen Vornehmen wolte abstehen, und dem Land

keinen Schaden hinfort zufügen, welches er auch gehalten. Ist also unerkennt und unvermerckt aus der Herberge

geschieden, weil sie ihn getröstet, seine Sache befodern zu helfen, daß sie eine gute Endschafft solle gewinnen.

Weil aber endlich auch nichts draus worden daß sichs verweilet, und die Verfolgung der Sachsen nichts desto weniger

für und für gewähret, hat ihm George Nagelschmidt sein Gesell gerathen, er solle den Churfürsten zu Brandenburg angreiffen,

so würde er sich sein wohl annehmen, daß die Sache mit den Sachsen vertragen würde. Diesem folgete Kohlhase, aber sehr

unbedacht, und unglücklich. Beraubte darauff den Conrad Dratziger des Churfürsten zu Brandenburg Factor, der ihm die

Silber einkaufte, im Mansfeldischen und Stolbergischen Bergwerck, nahm eine Anzahl Silber-Kuchen, welche er eine halbe

Meile dißeit Potzdam unter einer Brücken, die noch heutiges Tages Kohlhasen-Brücke heißt, in das Wasser versencket,

nicht der Meinung solches zu behalten, sondern den Churfürsten dadurch zu verursachen, sich seiner anzunehmen. Aber

dieser Anschlag gerieth gar übel. Denn nachdem des Churfürsten Geleit gebrochen, hat der Churfürst also fort Meister

Hansen dem Scharffrichter, welcher ein ausbündiger Schwartzkünstler war, befohlen8) daß er

ihm die Gäste solte in die

Stadt Berlin schaffen, so wolte er sehen, wie er sie mochte zu Gehorsam bringen. Denn thaten sie das am grünen Holtz,

was wolten sie wohl am dürren zu thun sich unterstehen? Darum hat Meister Hans der Scharffrichter durch seine Kunst

so viel zu wege gebracht, daß Kohlhase mit seiner Gesellschaft hat müssen gen Berlin kommen. Da man nun seiner gewahr

worden, hat der Churfürst an allen Ecken lassen ausruffen: Wer Kohlhasen oder seine Gesellen hausen und hegen, oder

bey welchen sie befunden würden, der solte am Leibe gestrafft werden. Darauff hat man hin und wieder so lange

Haußsuchung gethan, biß man ihn im Gäßlein bey S. Nicolaus Schule, in Thomas Meißner Hause gefunden, da hat er

samt seiner Haußfrauen in einem Kasten gelegen, und als man denselben eröffnet, ist er behend heraus gesprungen,

denselben wieder zugeschlagen, und unverzagt gesagt: Hier bin ich, und trage in der Jopen, damit ich büssen und

bezahlen kann, was ich mißgehandelt. Seine Haußfrau aber, weil sie niemand hat hausen dürffen, und mit schweren

Fuß gangen, hat sie unter den Feuer-Leitern gegen dem Cöllnischen Rathhause über zweene todte Kinder gebohren,

und wäre nicht Wunder, daß sie in solcher Noth wäre umkommen, wenn sie GOtt nicht erhalten, und zu mehr Creutz

und Elend gesparet hätte.

D. Luther seeliger hat, in Erwegung und Behertzigung aller Umstände, und zu Verhütung weiter Ungelegenheit, so zu beyden

Theilen daraus erwachsen könte, an Kohlhasen geschrieben, und vorwarnt von seinem Fürnehmen abzustehen, und hat

ihm allerley zu Gemüthe geführet, was ihm darauff stünde, und wie GOtt seine Verletzung, wo er ihm die Ehre und Rache

nicht würde geben, wohl würde an Tag bringen und rächen. Darauff ist Kohlhase unvermerckt gen Wittenberg selb ander

reutende kommen, und im Gasthofe eingekehret, seinen Diener in der Herberge gelassen, und auff den Abend für D. Luthers

Thür gegangen, angeklopffet und begehret den D. zur Sprache zu haben. Als aber der D. sein Gesind sich nahmkündig zu

machen, und was sein Begehr wäre zu entdecken, ihme etliche mahl sagen lassen, welches er nicht hat thun wollen, und

doch starck drauff gedrungen, er müste den D. in eigener Person zu Sprache haben, ists dem D. eingefallen, daß es vielleicht

Kohlhase seyn möchte, ist deßwegen selbst an die Thür gegangen, und zu ihm gesaget: Numquid tu es Hans Kohlhase? hat

er geantwortet: Sum Domine Doctor. [= Bist du es etwa ... Ich bin es ...] Da hat er ihn eingelassen, heimlich in sein Gemach

geführet, den Herrn Philippum, Crucigerum, Majorem, und andere Theologen zu sich beruffen lassen, da hat ihnen Kohlhase

den gantzen Handel berichtet, und sind späte bey ihm in die Nacht geblieben. Des Morgens frühe hat er dem D. gebeichtet,

das hochwürdige Sacrament empfangen, und ihnen zugesagt, daß er von seinen Vornehmen wolte abstehen, und dem Land

keinen Schaden hinfort zufügen, welches er auch gehalten. Ist also unerkennt und unvermerckt aus der Herberge

geschieden, weil sie ihn getröstet, seine Sache befodern zu helfen, daß sie eine gute Endschafft solle gewinnen.

Weil aber endlich auch nichts draus worden daß sichs verweilet, und die Verfolgung der Sachsen nichts desto weniger

für und für gewähret, hat ihm George Nagelschmidt sein Gesell gerathen, er solle den Churfürsten zu Brandenburg angreiffen,

so würde er sich sein wohl annehmen, daß die Sache mit den Sachsen vertragen würde. Diesem folgete Kohlhase, aber sehr

unbedacht, und unglücklich. Beraubte darauff den Conrad Dratziger des Churfürsten zu Brandenburg Factor, der ihm die

Silber einkaufte, im Mansfeldischen und Stolbergischen Bergwerck, nahm eine Anzahl Silber-Kuchen, welche er eine halbe

Meile dißeit Potzdam unter einer Brücken, die noch heutiges Tages Kohlhasen-Brücke heißt, in das Wasser versencket,

nicht der Meinung solches zu behalten, sondern den Churfürsten dadurch zu verursachen, sich seiner anzunehmen. Aber

dieser Anschlag gerieth gar übel. Denn nachdem des Churfürsten Geleit gebrochen, hat der Churfürst also fort Meister

Hansen dem Scharffrichter, welcher ein ausbündiger Schwartzkünstler war, befohlen8) daß er

ihm die Gäste solte in die

Stadt Berlin schaffen, so wolte er sehen, wie er sie mochte zu Gehorsam bringen. Denn thaten sie das am grünen Holtz,

was wolten sie wohl am dürren zu thun sich unterstehen? Darum hat Meister Hans der Scharffrichter durch seine Kunst

so viel zu wege gebracht, daß Kohlhase mit seiner Gesellschaft hat müssen gen Berlin kommen. Da man nun seiner gewahr

worden, hat der Churfürst an allen Ecken lassen ausruffen: Wer Kohlhasen oder seine Gesellen hausen und hegen, oder

bey welchen sie befunden würden, der solte am Leibe gestrafft werden. Darauff hat man hin und wieder so lange

Haußsuchung gethan, biß man ihn im Gäßlein bey S. Nicolaus Schule, in Thomas Meißner Hause gefunden, da hat er

samt seiner Haußfrauen in einem Kasten gelegen, und als man denselben eröffnet, ist er behend heraus gesprungen,

denselben wieder zugeschlagen, und unverzagt gesagt: Hier bin ich, und trage in der Jopen, damit ich büssen und

bezahlen kann, was ich mißgehandelt. Seine Haußfrau aber, weil sie niemand hat hausen dürffen, und mit schweren

Fuß gangen, hat sie unter den Feuer-Leitern gegen dem Cöllnischen Rathhause über zweene todte Kinder gebohren,

und wäre nicht Wunder, daß sie in solcher Noth wäre umkommen, wenn sie GOtt nicht erhalten, und zu mehr Creutz

und Elend gesparet hätte.

Nachdem nun der Principal bekommen, hat man nach seiner Gesellschaft auch getrachtet. Hans Graßmuß, der auch

ein ausbundiger Schwartzkünstler gewesen, ist hin und wieder auff den Dächern als eine Katze lauffende gesehen, biß er

endlich entkommen. Und ob wohl ihn hernach viel guter Leute offt gefragt, wie er doch davon kommen? hat ers doch nicht

sagen wollen. Es ist aber das Geschrey gangen, als solte er sich die Haare auff dem Haupt und im Bart mit einem kleinen

Kamm gekämmet haben, daß sie grau worden, und war in einem alten zerrissenen Bauer-Rock mit einem Messer ein

Höltzlein in Händen schnippernde gehabt, also zum Thor durch die Wache gehende unerkannt hinauskommen.

Nachdem nun der Principal bekommen, hat man nach seiner Gesellschaft auch getrachtet. Hans Graßmuß, der auch

ein ausbundiger Schwartzkünstler gewesen, ist hin und wieder auff den Dächern als eine Katze lauffende gesehen, biß er

endlich entkommen. Und ob wohl ihn hernach viel guter Leute offt gefragt, wie er doch davon kommen? hat ers doch nicht

sagen wollen. Es ist aber das Geschrey gangen, als solte er sich die Haare auff dem Haupt und im Bart mit einem kleinen

Kamm gekämmet haben, daß sie grau worden, und war in einem alten zerrissenen Bauer-Rock mit einem Messer ein

Höltzlein in Händen schnippernde gehabt, also zum Thor durch die Wache gehende unerkannt hinauskommen.

Georg Nagelschmidt aber, der sein Handwerck verlassen, und ein Landsknecht war gewesen, darum er auch alles thurstig und

freventlich gewagt, ist letzlich in Putelitzes eines Bürgers Behausung hart bey S. Georgen Thor hinter der Feuer Mauer stehend

gefunden worden. Derowegen man auch denselben Bürger (ungeacht, daß er davon keine Wissenschaft gehabt) samt seiner

Frauen hat gefänglich eingezogen, und auff dem neuen Marckt zum Berlin auff einem auffgerichteten Gerüste in primo

fervore [= in der ersten Wut] enthäuptet hat. Und ob man wohl der Frauen das Leben schencken wollen, hat sie es doch nicht thun wollen,

sondern ehe sie beyde gerichtet worden, hat sie ihren Mann freundlich umfangen, und mit einem Kuß gesegnet. Und

weil sie alle beyde alte verlebte Leute gewesen, sind sie auff einem Stuhl sitzend enthäuptet worden.

Georg Nagelschmidt aber, der sein Handwerck verlassen, und ein Landsknecht war gewesen, darum er auch alles thurstig und

freventlich gewagt, ist letzlich in Putelitzes eines Bürgers Behausung hart bey S. Georgen Thor hinter der Feuer Mauer stehend

gefunden worden. Derowegen man auch denselben Bürger (ungeacht, daß er davon keine Wissenschaft gehabt) samt seiner

Frauen hat gefänglich eingezogen, und auff dem neuen Marckt zum Berlin auff einem auffgerichteten Gerüste in primo

fervore [= in der ersten Wut] enthäuptet hat. Und ob man wohl der Frauen das Leben schencken wollen, hat sie es doch nicht thun wollen,

sondern ehe sie beyde gerichtet worden, hat sie ihren Mann freundlich umfangen, und mit einem Kuß gesegnet. Und

weil sie alle beyde alte verlebte Leute gewesen, sind sie auff einem Stuhl sitzend enthäuptet worden.

Nicht lange darnach hat der Churfürst zu Brandenburg den Sachsen einen peinlichen Zutritt und gerichtlichen Proceß wieder

Kohlhasen verstattet, derowegen er den Montag nach Palmarum mit Nagelschmieden und dem Küster, der sie gehauset, ist fürs

Gerichte gestellet, und von dem Sächsischen Anwalt, als der wider Käyserlichen Land-Frieden gehandelt, atrociter [auf grausame Art] ist peinlich

angeklaget worden. Darauff Kohlhase, dieweil er ziemlich beredt, etwas studiret und wohl belesen gewesen, seine Antwort

dermassen ausführlich gethan, und den gantzen Handel nach allen Umstanden über 3. Stunden von Anfang biß zu Ende

nothdürfftig referiret und fürbracht, daß sich des jedermann drüber verwundert, und ihm Beyfall geben müssen. Weil aber die

Verbitterung so groß gewesen, ist er zum Tode des Rades verurtheilet worden. Und ob man ihn wohl mit dem Schwerdt begnaden

wollen, hat ihn doch der Nagelschmidt abgehalten, daß ers nicht thun solte. Denn wenn sie gleiche Brüder gewesen, so wolten

sie auch gleiche Kappen tragen. Sind also alle drey mit einander fast hoch auff den Tag hinaus geführet, und auffs Rad gelegt,

darauff Kohlhase lange Zeit und über einen Monat lang frisch geblutet. Es ist aber, alsbald er gerichtet, dem Churfürsten zu

Brandenburg leid gewesen, und wenns hernach hätte geschehen sollen, würde es wohl verblieben seyn. Aber GOtt hat ihm

vielleicht sein Ende also aufgesetzt.

Nicht lange darnach hat der Churfürst zu Brandenburg den Sachsen einen peinlichen Zutritt und gerichtlichen Proceß wieder

Kohlhasen verstattet, derowegen er den Montag nach Palmarum mit Nagelschmieden und dem Küster, der sie gehauset, ist fürs

Gerichte gestellet, und von dem Sächsischen Anwalt, als der wider Käyserlichen Land-Frieden gehandelt, atrociter [auf grausame Art] ist peinlich

angeklaget worden. Darauff Kohlhase, dieweil er ziemlich beredt, etwas studiret und wohl belesen gewesen, seine Antwort

dermassen ausführlich gethan, und den gantzen Handel nach allen Umstanden über 3. Stunden von Anfang biß zu Ende

nothdürfftig referiret und fürbracht, daß sich des jedermann drüber verwundert, und ihm Beyfall geben müssen. Weil aber die

Verbitterung so groß gewesen, ist er zum Tode des Rades verurtheilet worden. Und ob man ihn wohl mit dem Schwerdt begnaden

wollen, hat ihn doch der Nagelschmidt abgehalten, daß ers nicht thun solte. Denn wenn sie gleiche Brüder gewesen, so wolten

sie auch gleiche Kappen tragen. Sind also alle drey mit einander fast hoch auff den Tag hinaus geführet, und auffs Rad gelegt,

darauff Kohlhase lange Zeit und über einen Monat lang frisch geblutet. Es ist aber, alsbald er gerichtet, dem Churfürsten zu

Brandenburg leid gewesen, und wenns hernach hätte geschehen sollen, würde es wohl verblieben seyn. Aber GOtt hat ihm

vielleicht sein Ende also aufgesetzt.

|

|

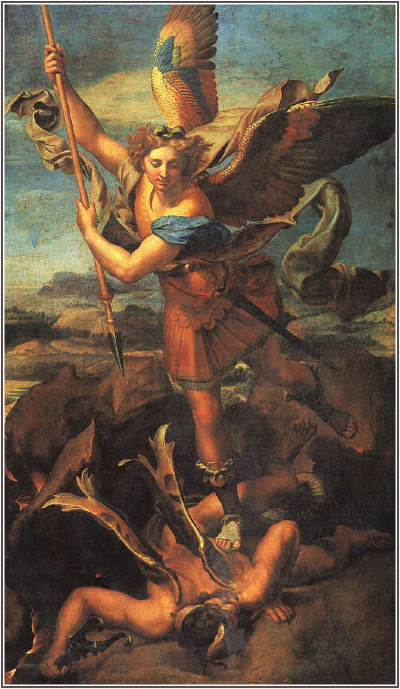

Raffael: St. Michael terrassant le démon (um 1518)

|

|

Hätt' ich vorher gewusst, was nun geschehn,

Dass es den liebsten Freund mir würde kosten, und hätte mir das Herz wie jetzt gesprochen - Kann sein, ich hätte mich bedacht - kann sein Auch nicht - |