| Die Ardenne-Geschichte |  |

|

|

|

Als Fontanes "Effi Briest" im Oktober 1894 in der "Deutschen Rundschau" zu

erscheinen begann, hat kaum jemand wahrgenommen, dass der Roman ein

tatsächliches Ereignis zum Ursprung hatte: den Ehebruchs- und

Duellfall im Hause Ardenne. Das ist auch nicht verwunderlich. Duelle mit

tödlichem Ausgang kamen damals immer wieder vor, und das Ardenne-Duell

lag zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre zurück und hatte keineswegs

besonderes Aufsehen erregt. Auch Fontane, obwohl zum Zeitpunkt des Geschehens

in Berlin und eifriger Zeitungsleser, hatte es nicht registriert, erst zwei Jahre

später erfuhr er zufällig in einem Gespräch davon. (Weiteres siehe

unter ENTSTEHUNG)

Nur Eingeweihte wussten also von diesem

Zusammenhang, und dabei sollte es noch lange bleiben. Zwar wurden 1909/10 die

beiden Briefe Fontanes veröffentlicht, die die Herkunft des

Effi-Briest-Stoffes anzeigten (siehe ENTSTEHUNG) ,

aber der Name Ardenne erschien

darin nur als "A." und wurde nicht kommentiert. Ebenso unterblieb die Namensnennung

wenig später in einer größeren Untersuchung zur Entstehungsgeschichte

des Romans. Die Verfasserin wusste zwar, um wen es sich bei 'A.' handelte, und

kannte Einzelheiten, ließ es aber bei Andeutungen bewenden. Ardenne und die

von ihm geschiedene Frau lebten noch, es hätte sogar rechtlich bedenklich

sein können, sie öffentlich mit dem Romangeschehen in Verbindung zu

bringen.

Als Fontanes "Effi Briest" im Oktober 1894 in der "Deutschen Rundschau" zu

erscheinen begann, hat kaum jemand wahrgenommen, dass der Roman ein

tatsächliches Ereignis zum Ursprung hatte: den Ehebruchs- und

Duellfall im Hause Ardenne. Das ist auch nicht verwunderlich. Duelle mit

tödlichem Ausgang kamen damals immer wieder vor, und das Ardenne-Duell

lag zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre zurück und hatte keineswegs

besonderes Aufsehen erregt. Auch Fontane, obwohl zum Zeitpunkt des Geschehens

in Berlin und eifriger Zeitungsleser, hatte es nicht registriert, erst zwei Jahre

später erfuhr er zufällig in einem Gespräch davon. (Weiteres siehe

unter ENTSTEHUNG)

Nur Eingeweihte wussten also von diesem

Zusammenhang, und dabei sollte es noch lange bleiben. Zwar wurden 1909/10 die

beiden Briefe Fontanes veröffentlicht, die die Herkunft des

Effi-Briest-Stoffes anzeigten (siehe ENTSTEHUNG) ,

aber der Name Ardenne erschien

darin nur als "A." und wurde nicht kommentiert. Ebenso unterblieb die Namensnennung

wenig später in einer größeren Untersuchung zur Entstehungsgeschichte

des Romans. Die Verfasserin wusste zwar, um wen es sich bei 'A.' handelte, und

kannte Einzelheiten, ließ es aber bei Andeutungen bewenden. Ardenne und die

von ihm geschiedene Frau lebten noch, es hätte sogar rechtlich bedenklich

sein können, sie öffentlich mit dem Romangeschehen in Verbindung zu

bringen.

So vergingen noch mehr als 50 Jahre, bevor der heute überall zitierte

Stoffhintergrund erstmals öffentlich dargelegt wurde. Ein

Enkel des Ardenne'schen Paares, der Physiker und Raketenbauer Manfred von

Ardenne (1907-1997), gewährte einem Literaturhistoriker Zugang zu

seinem Familienarchiv, und so sah sich jedenfalls die Fachwelt von da an unterrichtet.

Mehr allerdings auch nicht, da die Veröffentlichung so unauffällig

wie möglich erfolgte. Gedruckt in einer 'Studien'-Sammlung der

(Ost-)Berliner Akademie der Wissenschaften und getarnt als Vergleich

mit Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib" (siehe unter

WIRKUNG), dem derselbe Stoff zugrunde liegt,

sollte die Publikation ersichtlich jedes Aufsehen vermeiden. Autor

und Herausgeber befürchteten offenbar Einwände gegen diese

unproletarische Materie, und so beschränkte sich der Aufsatz

auch weitgehend auf den Nachweis von Parallelen zwischen der Lebensgeschichte

Elisabeth von Ardennes und den Romanen Spielhagens und Fontanes.

So vergingen noch mehr als 50 Jahre, bevor der heute überall zitierte

Stoffhintergrund erstmals öffentlich dargelegt wurde. Ein

Enkel des Ardenne'schen Paares, der Physiker und Raketenbauer Manfred von

Ardenne (1907-1997), gewährte einem Literaturhistoriker Zugang zu

seinem Familienarchiv, und so sah sich jedenfalls die Fachwelt von da an unterrichtet.

Mehr allerdings auch nicht, da die Veröffentlichung so unauffällig

wie möglich erfolgte. Gedruckt in einer 'Studien'-Sammlung der

(Ost-)Berliner Akademie der Wissenschaften und getarnt als Vergleich

mit Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib" (siehe unter

WIRKUNG), dem derselbe Stoff zugrunde liegt,

sollte die Publikation ersichtlich jedes Aufsehen vermeiden. Autor

und Herausgeber befürchteten offenbar Einwände gegen diese

unproletarische Materie, und so beschränkte sich der Aufsatz

auch weitgehend auf den Nachweis von Parallelen zwischen der Lebensgeschichte

Elisabeth von Ardennes und den Romanen Spielhagens und Fontanes.

Wegen der Verstecktheit dieser Publikation dauerte es nochmals zwanzig Jahre,

bis der Stoff wirklich in der Öffentlichkeit ankam. Zwar wurde auf den

Ardenne-Fall in der wissenschaftliche Fontane-Literatur in Ost wie West mehr

und mehr hingewiesen, doch erst die 1984 in Berlin (West) erscheinende

Elisabeth-von-Ardenne-Biographie von Horst Budjuhn - "Fontane nannte sie 'Effi

Briest'" - machte ihn im Ganzen den Lesern bekannt. Auch Budjuhn hatte Zugang

zu dem Ardenne'schen Familienarchiv erhalten - seiner eigenen Überzeugung

nach als Erster -, und er konnte zumal auch eine Reihe von Bildern in seinem

Buch wiedergeben. Allerdings ging er mit seinem Material reichlich sorglos um.

Früher schon als Drehbuch-Autor für einen "Effi-Briest"-Film tätig

geworden (Näheres siehe unter

WIRKUNG), sah er im 'Bearbeiten' seines

Stoffes offenbar kein Problem und mischte nach Gutdünken frei Erfundenes

mit unter. Seitenlang werden hier Gespräche zwischen den Beteiligten

wiedergegeben, für die es an jedem Beleg fehlt, ja selbst eine Reichstagsdebatte

stattet er mit erfundenen Redebeiträgen aus. Davon abgesehen strotzt das Buch

von Detailfehlern wie falschen Daten, falschen Altersangaben, widersprüchlichen

Verweisungen usw.

Wegen der Verstecktheit dieser Publikation dauerte es nochmals zwanzig Jahre,

bis der Stoff wirklich in der Öffentlichkeit ankam. Zwar wurde auf den

Ardenne-Fall in der wissenschaftliche Fontane-Literatur in Ost wie West mehr

und mehr hingewiesen, doch erst die 1984 in Berlin (West) erscheinende

Elisabeth-von-Ardenne-Biographie von Horst Budjuhn - "Fontane nannte sie 'Effi

Briest'" - machte ihn im Ganzen den Lesern bekannt. Auch Budjuhn hatte Zugang

zu dem Ardenne'schen Familienarchiv erhalten - seiner eigenen Überzeugung

nach als Erster -, und er konnte zumal auch eine Reihe von Bildern in seinem

Buch wiedergeben. Allerdings ging er mit seinem Material reichlich sorglos um.

Früher schon als Drehbuch-Autor für einen "Effi-Briest"-Film tätig

geworden (Näheres siehe unter

WIRKUNG), sah er im 'Bearbeiten' seines

Stoffes offenbar kein Problem und mischte nach Gutdünken frei Erfundenes

mit unter. Seitenlang werden hier Gespräche zwischen den Beteiligten

wiedergegeben, für die es an jedem Beleg fehlt, ja selbst eine Reichstagsdebatte

stattet er mit erfundenen Redebeiträgen aus. Davon abgesehen strotzt das Buch

von Detailfehlern wie falschen Daten, falschen Altersangaben, widersprüchlichen

Verweisungen usw.

Zehn Jahre später wurde das Ardenne-Material dann aber zum Glück

noch einmal seriös ausgewertet, und so liegt mit Manfred

Frankes "Leben und Roman der Elisabeth von Ardenne" seither auch eine

verlässliche Darstellung vor. Dass man sich heute wie selbstverständlich

auf diesen Ursprung der "Effi-Briest"-Geschichte berufen kann, ist im wesentlichen

Manfred Franke zu danken, und zwar auch zumal deshalb, als er sich nicht

nur sachlich korrekt, sondern auch kritisch mit den persönlichen

Bekenntnissen der Beteiligten auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass man

allen seinen Annahmen oder Vermutungen folgen muss. Doch werden

Quellenbefund und Interpretation hier stets so deutlich unterschieden, dass

man sich auch ein eigenes Urteil bilden kann. Die nachfolgende Darstellung, dem

Romangeschehen kapitelweise gegenübergestellt, ist hauptsächlich

dieser Arbeit verpflichtet, und soweit keine anderen Quellen benannt sind,

ist immer auf sie Bezug genommen.

Zehn Jahre später wurde das Ardenne-Material dann aber zum Glück

noch einmal seriös ausgewertet, und so liegt mit Manfred

Frankes "Leben und Roman der Elisabeth von Ardenne" seither auch eine

verlässliche Darstellung vor. Dass man sich heute wie selbstverständlich

auf diesen Ursprung der "Effi-Briest"-Geschichte berufen kann, ist im wesentlichen

Manfred Franke zu danken, und zwar auch zumal deshalb, als er sich nicht

nur sachlich korrekt, sondern auch kritisch mit den persönlichen

Bekenntnissen der Beteiligten auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass man

allen seinen Annahmen oder Vermutungen folgen muss. Doch werden

Quellenbefund und Interpretation hier stets so deutlich unterschieden, dass

man sich auch ein eigenes Urteil bilden kann. Die nachfolgende Darstellung, dem

Romangeschehen kapitelweise gegenübergestellt, ist hauptsächlich

dieser Arbeit verpflichtet, und soweit keine anderen Quellen benannt sind,

ist immer auf sie Bezug genommen.

Elisabeth von Plotho wurde am 26. Oktober 1853 in Zerben bei Parey geboren,

30 km nordöstlich von Magdeburg an der Elbe. Die von Plothos waren

märkischer Uradel, seit 1643 Reichsfreiherren und wegen ihrer langen

Ahnenreihe eine sehr standesbewusste Familie. In der Adels-Hierarchie stehen

sie mithin höher als die Briests in Fontanes Roman, waren aber wie diese

Gutsbesitzer und lebten von der Landwirtschaft.

Elisabeth von Plotho wurde am 26. Oktober 1853 in Zerben bei Parey geboren,

30 km nordöstlich von Magdeburg an der Elbe. Die von Plothos waren

märkischer Uradel, seit 1643 Reichsfreiherren und wegen ihrer langen

Ahnenreihe eine sehr standesbewusste Familie. In der Adels-Hierarchie stehen

sie mithin höher als die Briests in Fontanes Roman, waren aber wie diese

Gutsbesitzer und lebten von der Landwirtschaft.

|

|

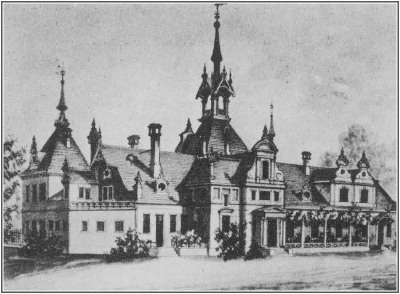

Das Stammhaus der Familie von Plotho in

Zerben an der Elbe (30 km nordöstlich von Magdeburg).

|

|

|

Ein Rest des 1945 abgerissenen Schlosses

|

Gänzlich anders allerdings waren die Familienverhältnisse. Die Eltern

des Effi-Vorbildes Elisabeth - oder Else, wie sie genannt wurde - waren gleichaltrig

und schon verheiratet, bevor Armand von Ardenne auch nur geboren war, so dass

ein früheres Neigungsverhältnis zwischen ihm und seiner Schwiegermutter

überhaupt nicht infrage kommt. Und Elisabeth war auch kein Einzelkind, sondern

jüngstes von fünf Geschwistern, vier Schwestern und einem Bruder.

Gänzlich anders allerdings waren die Familienverhältnisse. Die Eltern

des Effi-Vorbildes Elisabeth - oder Else, wie sie genannt wurde - waren gleichaltrig

und schon verheiratet, bevor Armand von Ardenne auch nur geboren war, so dass

ein früheres Neigungsverhältnis zwischen ihm und seiner Schwiegermutter

überhaupt nicht infrage kommt. Und Elisabeth war auch kein Einzelkind, sondern

jüngstes von fünf Geschwistern, vier Schwestern und einem Bruder.

|

|

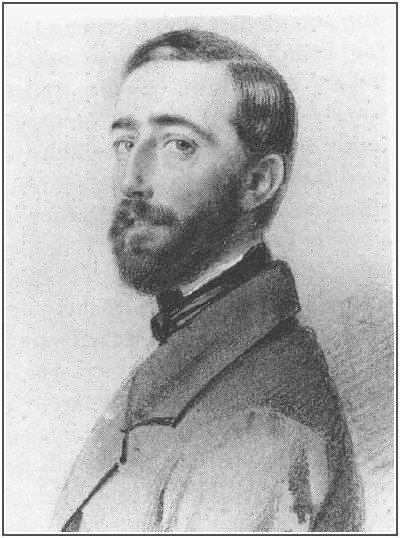

Felix Otto Waldemar Edler Herr und Freiherr von Plotho

(1822-1864)

|

|

|

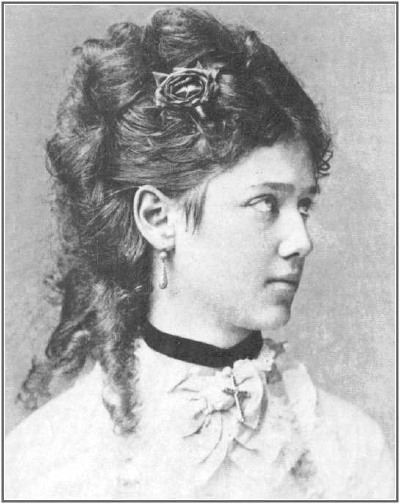

Maria von Plotho, geborene von Welling (1822-1897)

|

Als der junge Ardenne in den Gesichtskreis der Familie trat, war Elisabeths Mutter

bereits Witwe und hielt für ihre vier Töchter natürlich nach

Heiratskandidaten Ausschau. Ihr Sohn wurde deshalb ermutigt, aus seiner Militärzeit

bei den Ziethen-Husaren in Rathenow immer wieder Kameraden mit nach Zerben zu bringen, und unter

ihnen war auch der am 26. August 1848 in Leipzig geborenen Armand von Ardenne.

Fünf Jahre älter als die damals erst 14-jährige Elisabeth, schien er

auf längere Sicht für eine Verbindung infrage zu kommen, und so lud

ihn die Mutter zu weiteren Besuchen ein.

Als der junge Ardenne in den Gesichtskreis der Familie trat, war Elisabeths Mutter

bereits Witwe und hielt für ihre vier Töchter natürlich nach

Heiratskandidaten Ausschau. Ihr Sohn wurde deshalb ermutigt, aus seiner Militärzeit

bei den Ziethen-Husaren in Rathenow immer wieder Kameraden mit nach Zerben zu bringen, und unter

ihnen war auch der am 26. August 1848 in Leipzig geborenen Armand von Ardenne.

Fünf Jahre älter als die damals erst 14-jährige Elisabeth, schien er

auf längere Sicht für eine Verbindung infrage zu kommen, und so lud

ihn die Mutter zu weiteren Besuchen ein.

Keine Rolle spielte anscheinend Ardennes geringere Herkunft. Seine Familie stammte aus

Lothringen, gehörte nur dem niederen Adel an und war für die von Plothos

eigentlich 'unter Stand'. Zwar hatte Armands Vater als belgischer Generalkonsul im

Königreich Sachsen das Baronat erhalten, musste aber noch bis 1871 darauf warten,

dass der belgische König es auch seinen Nachkommen zugestand. Als Armand von Ardenne

im Hause der Plothos auftauchte, war er also nichts als ein einfacher Fähnrich,

d.h. Offiziers-Anwärter, der mit seinem Interesse an der jungen Elisabeth sogar in

Verdacht kommen konnte, nur seiner eigenen Karriere nützen zu wollen. Aufstiege

in Militär wie Politik hingen damals nicht unwesentlich auch von den Familien der Ehefrauen

ab, selbst Bismarck klagte mitunter darüber, das der Einfluss der Minister-Gattinnen

auf Personalentscheidungen zu groß sei. Frau von Plotho jedoch gefiel der junge Mann,

sein bescheidenes, mitunter sogar gehemmtes Auftreten versprach Solidität,

und bei der Lage ihrer Familie, dem Haus ohne Vater und den wenig günstigen

wirtschaftlichen Aussichten, erschien es ihr ratsam, die Töchter möglichst früh

und möglichst sicher zu verheiraten.

Keine Rolle spielte anscheinend Ardennes geringere Herkunft. Seine Familie stammte aus

Lothringen, gehörte nur dem niederen Adel an und war für die von Plothos

eigentlich 'unter Stand'. Zwar hatte Armands Vater als belgischer Generalkonsul im

Königreich Sachsen das Baronat erhalten, musste aber noch bis 1871 darauf warten,

dass der belgische König es auch seinen Nachkommen zugestand. Als Armand von Ardenne

im Hause der Plothos auftauchte, war er also nichts als ein einfacher Fähnrich,

d.h. Offiziers-Anwärter, der mit seinem Interesse an der jungen Elisabeth sogar in

Verdacht kommen konnte, nur seiner eigenen Karriere nützen zu wollen. Aufstiege

in Militär wie Politik hingen damals nicht unwesentlich auch von den Familien der Ehefrauen

ab, selbst Bismarck klagte mitunter darüber, das der Einfluss der Minister-Gattinnen

auf Personalentscheidungen zu groß sei. Frau von Plotho jedoch gefiel der junge Mann,

sein bescheidenes, mitunter sogar gehemmtes Auftreten versprach Solidität,

und bei der Lage ihrer Familie, dem Haus ohne Vater und den wenig günstigen

wirtschaftlichen Aussichten, erschien es ihr ratsam, die Töchter möglichst früh

und möglichst sicher zu verheiraten.

Nicht so allerdings dachte Elisabeth selbst. Auf dem Gutshof an ein freies und unkompliziertes

Leben gewöhnt, wollte sie von einer frühen Heirat nichts wissen, und der ihr

ausgesuchte Bewerber gefiel ihr schon gar nicht. Noch als Fünfzehnjährige

schleppte sie einen ganzen Tross von Bauernjungen als Spielgefährten hinter sich her

und war nichts als ärgerlich, wenn es hieß, sie möge in den Salon kommen,

'der junge Ardenne spiele Klavier'. Bei einer solchen Gelegenheit war es dann wohl auch,

dass die Spielkameraden am Fenster auftauchten und hineinriefen "Else, komm!", was Fontane später

mit dem Verlobungs-Moment verband oder was ihm für diesen so berichtet worden

war. (Weiteres siehe unter WIRKUNG)

Nicht so allerdings dachte Elisabeth selbst. Auf dem Gutshof an ein freies und unkompliziertes

Leben gewöhnt, wollte sie von einer frühen Heirat nichts wissen, und der ihr

ausgesuchte Bewerber gefiel ihr schon gar nicht. Noch als Fünfzehnjährige

schleppte sie einen ganzen Tross von Bauernjungen als Spielgefährten hinter sich her

und war nichts als ärgerlich, wenn es hieß, sie möge in den Salon kommen,

'der junge Ardenne spiele Klavier'. Bei einer solchen Gelegenheit war es dann wohl auch,

dass die Spielkameraden am Fenster auftauchten und hineinriefen "Else, komm!", was Fontane später

mit dem Verlobungs-Moment verband oder was ihm für diesen so berichtet worden

war. (Weiteres siehe unter WIRKUNG)

|

|

Else von Plotho als junges Mädchen

|

An eine Verlobung jedoch war noch lange nicht zu denken. Die in lockeren Abständen

sich wiederholenden Besuche Ardennes konnten auch bei der 16-jährigen Elisabeth

einen Sinneswandel nicht bewirken, so offensichtlich es immer war, dass jedenfalls der

Mutter der junge Fähnrich gefiel. Vielmehr sah sich diese sogar gezwungen,

Ardenne um eine Einstellung seiner Besuche zu bitten: Elisabeth werde schon überall

als verlobt ausgerufen und könne einen Nachteil davon haben, wenn sie es immer länger

immer weniger wäre. Ardenne gab aber auch da noch nicht auf. Da Elisabeth in seiner Gegenwart

geäußert hatte, allzu hartnäckige, allzu unbelehrbare Bewerber brauchten sich

nicht zu wundern, wenn sie am Ende einen kränkenden Korb erhielten, ließ er

über einen Freund bei ihr anfragen, ob sie damit ihn gemeint habe, und bekam die

entsprechende Antwort. Damit schien seine Bemühung um sie unwiderruflich gescheitert

- von der Willfährigkeit einer Effi Briest in dieser Frage ist Elisabeth

von Plotho weit entfernt.

An eine Verlobung jedoch war noch lange nicht zu denken. Die in lockeren Abständen

sich wiederholenden Besuche Ardennes konnten auch bei der 16-jährigen Elisabeth

einen Sinneswandel nicht bewirken, so offensichtlich es immer war, dass jedenfalls der

Mutter der junge Fähnrich gefiel. Vielmehr sah sich diese sogar gezwungen,

Ardenne um eine Einstellung seiner Besuche zu bitten: Elisabeth werde schon überall

als verlobt ausgerufen und könne einen Nachteil davon haben, wenn sie es immer länger

immer weniger wäre. Ardenne gab aber auch da noch nicht auf. Da Elisabeth in seiner Gegenwart

geäußert hatte, allzu hartnäckige, allzu unbelehrbare Bewerber brauchten sich

nicht zu wundern, wenn sie am Ende einen kränkenden Korb erhielten, ließ er

über einen Freund bei ihr anfragen, ob sie damit ihn gemeint habe, und bekam die

entsprechende Antwort. Damit schien seine Bemühung um sie unwiderruflich gescheitert

- von der Willfährigkeit einer Effi Briest in dieser Frage ist Elisabeth

von Plotho weit entfernt.