| Die Wirkungsgeschichte des Romans |

|

|

|

|

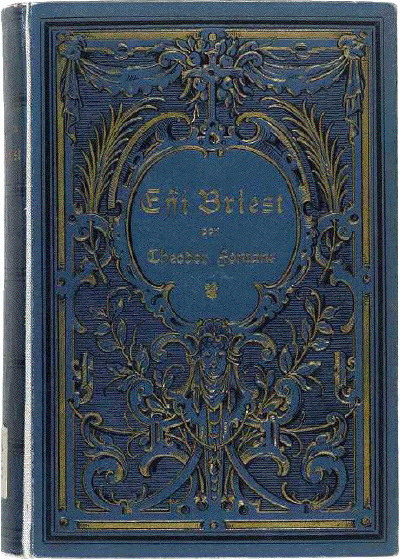

Ein halbes Jahr nach dem Abschluss des Vorabdrucks in der "Deutschen Rundschau"

erschien "Effi Briest" im Herbst 1895 als Buch. Fontane hatte den Roman dem noch

jungen Verlag seines Sohnes Friedrich überlassen, der sich in den Jahren davor

schon die Rechte an mehreren früheren Werken des Vaters erworben hatte. Eigentlich

hatte er diese geschäftliche Verbindung nicht gewollt. "Es wäre ja

fürchterlich", so hatte er den Sohn noch Anfang 1891 beschieden, "wenn

die gesunde Basis eines Verlagsgeschäfts immer ein bücherschreibender

Vater sein müßte". Mit "Effi Briest" gelang Friedrich Fontane dann aber

der Durchbruch. Bereits im ersten Jahr erreichte das Buch fünf Auflagen - die

Auflagenhöhe lag damals gewöhnlich bei 2000 bis 3000 Exemplaren -,

und wurde damit auch für Fontane selbst der größte von ihm

erlebte Erfolg.

Ein halbes Jahr nach dem Abschluss des Vorabdrucks in der "Deutschen Rundschau"

erschien "Effi Briest" im Herbst 1895 als Buch. Fontane hatte den Roman dem noch

jungen Verlag seines Sohnes Friedrich überlassen, der sich in den Jahren davor

schon die Rechte an mehreren früheren Werken des Vaters erworben hatte. Eigentlich

hatte er diese geschäftliche Verbindung nicht gewollt. "Es wäre ja

fürchterlich", so hatte er den Sohn noch Anfang 1891 beschieden, "wenn

die gesunde Basis eines Verlagsgeschäfts immer ein bücherschreibender

Vater sein müßte". Mit "Effi Briest" gelang Friedrich Fontane dann aber

der Durchbruch. Bereits im ersten Jahr erreichte das Buch fünf Auflagen - die

Auflagenhöhe lag damals gewöhnlich bei 2000 bis 3000 Exemplaren -,

und wurde damit auch für Fontane selbst der größte von ihm

erlebte Erfolg.  |

|

|

|

Die Erstausgabe des Romans im Verlag von Friedrich Fontane.

|

Auch in der Presse wurde der Roman ganz überwiegend anerkennend besprochen. "Seit

vier, fünf Wochen gehe ich ganz in Effi-Briest-Angelegenheiten auf", schreibt

Fontane am 19. November 1895 an Georg Friedlaender, "denn wenn ein Mann von

Namen und Ansehn mir eine lange, liebevolle Kritik schickt, so muß ich ihm dafür

danken." Gelobt wurde von den Rezensenten vor allem Darstellerisches, d.h. das

kunstvolle Geflecht der Anspielungen, die Feinheit der Menschenschilderung, der

milde, verständnisvolle Ton, während die Tragik der Handlung, also das minderjährig

verheiratete Mädchen, der Duell-Tod von Crampas, die Folgen der Scheidung und

Effis frühes Sterben nur am Rande interessierten. Und schon gar nicht nahm man die

späterhin oft beschworene 'Gesellschaftskritik' an dem Roman wahr - in

dieser Hinsicht war man durch Zeitungen und Zeitschriften ganz anderes gewöhnt.

In der Berliner Wochenzeitung DIE NATION schreibt Felix Poppenberg am 16. November

1895:

Auch in der Presse wurde der Roman ganz überwiegend anerkennend besprochen. "Seit

vier, fünf Wochen gehe ich ganz in Effi-Briest-Angelegenheiten auf", schreibt

Fontane am 19. November 1895 an Georg Friedlaender, "denn wenn ein Mann von

Namen und Ansehn mir eine lange, liebevolle Kritik schickt, so muß ich ihm dafür

danken." Gelobt wurde von den Rezensenten vor allem Darstellerisches, d.h. das

kunstvolle Geflecht der Anspielungen, die Feinheit der Menschenschilderung, der

milde, verständnisvolle Ton, während die Tragik der Handlung, also das minderjährig

verheiratete Mädchen, der Duell-Tod von Crampas, die Folgen der Scheidung und

Effis frühes Sterben nur am Rande interessierten. Und schon gar nicht nahm man die

späterhin oft beschworene 'Gesellschaftskritik' an dem Roman wahr - in

dieser Hinsicht war man durch Zeitungen und Zeitschriften ganz anderes gewöhnt.

In der Berliner Wochenzeitung DIE NATION schreibt Felix Poppenberg am 16. November

1895: Joseph Victor Widmann schreibt am 17. November 1895 im Berner BUND,

es habe wohl noch kein Roman das "Alles verstehen heißt alles verzeihen"

so überzeugend dargestellt wie dieser:

Joseph Victor Widmann schreibt am 17. November 1895 im Berner BUND,

es habe wohl noch kein Roman das "Alles verstehen heißt alles verzeihen"

so überzeugend dargestellt wie dieser:  Und Otto Pniower urteilt am 22. Februar 1896 in der DEUTSCHEN LITTERATURZEITUNG:

Und Otto Pniower urteilt am 22. Februar 1896 in der DEUTSCHEN LITTERATURZEITUNG:

Diese Einschätzung verdient umso mehr Beachtung, als Fontane wenige

Jahre früher mit "Irrungen Wirrungen" und "Stine" - bei ganz derselben

Weltsicht - auf weit weniger Verständnis gestoßen war. Die darin

geschilderten 'Verhältnisse' junger Frauen gaben zu Mäkeleien Anlass,

ein Teil der Leserschaft gab zu verstehen, dass er von solchen Unanständigkeiten

verschont bleiben wollte. Effi Briests Ehebruch hingegen störte nicht,

im Gegenteil, alle waren von ihrem Charme, ihrem Liebreiz, ihrer schuldig

gewordenen Unschuld gerührt. An Clara Kühnast, eine Leserin, schreibt

Fontane am 27. Oktober 1895:

Diese Einschätzung verdient umso mehr Beachtung, als Fontane wenige

Jahre früher mit "Irrungen Wirrungen" und "Stine" - bei ganz derselben

Weltsicht - auf weit weniger Verständnis gestoßen war. Die darin

geschilderten 'Verhältnisse' junger Frauen gaben zu Mäkeleien Anlass,

ein Teil der Leserschaft gab zu verstehen, dass er von solchen Unanständigkeiten

verschont bleiben wollte. Effi Briests Ehebruch hingegen störte nicht,

im Gegenteil, alle waren von ihrem Charme, ihrem Liebreiz, ihrer schuldig

gewordenen Unschuld gerührt. An Clara Kühnast, eine Leserin, schreibt

Fontane am 27. Oktober 1895:  Und an Joseph Victor Widmann, den Kritiker vom Berner BUND, schreibt er am 19. November 1895:

Und an Joseph Victor Widmann, den Kritiker vom Berner BUND, schreibt er am 19. November 1895:  Dass Fontane an der geteilten Sympathie des Publikums keineswegs schuldlos war,

wird in der Ebene GESTALTUNG wiederholt nachgewiesen, aber das machte es nicht allein.

An den Äußerungen über Effi zeigt sich, dass man sie auch

als einen Frauen-Typ schätzte, d.h. nicht bloß eine Romanfigur,

sondern eine Art Traumfrau in ihr sah. Wie in einem Aufsatz von 1988 festgestellt,

sprach aus den Sympathie-Bekundungen der Rezensenten oft regelrechte Verliebtheit.

Dass Fontane an der geteilten Sympathie des Publikums keineswegs schuldlos war,

wird in der Ebene GESTALTUNG wiederholt nachgewiesen, aber das machte es nicht allein.

An den Äußerungen über Effi zeigt sich, dass man sie auch

als einen Frauen-Typ schätzte, d.h. nicht bloß eine Romanfigur,

sondern eine Art Traumfrau in ihr sah. Wie in einem Aufsatz von 1988 festgestellt,

sprach aus den Sympathie-Bekundungen der Rezensenten oft regelrechte Verliebtheit. Besonders in den frühen Rezensionen, wo noch in erster Linie der

Lektüreeindruck zur Sprache kommt, gibt sich diese Verliebtheit in aller

Unbefangenheit zu erkennen. Niemand könne Effi seine Anteilnahme versagen,

heißt es da beispielsweise, wenn sie "wie ein im Herbst sterbendes

Vögelchen ihr Erdenleben so bald beschließt". Oder es nennt

Spielhagen sie ein "Blümlein Wunderhold", das - von Fontane "mit allen

seinen zarten Wurzeln" in den Roman verpflanzt - hier für immer seinen

"wonnigen Duft" entfalte. Andere bewundern sie als "große, gewaltige

Persönlichkeit, unverstanden von ihrem Mann und von ihrer ganzen Umgebung",

wohingegen Maximilian Harden eher an ihrer Leichtigkeit Gefallen findet und

sie ironisch-kokett als ein 'flatterlustiges Seelchen' bezeichnet. Entzückt

von dieser 'liebreizenden Figur' ist auch Thomas Mann, und für Heinrich

Mann wird sie später zum Beispiel für die "ganze Schönheit

der großen Menschenschilderung". Auch für Lukács noch

wiederum ist sie Fontanes "liebenswürdigste Gestalt", ein Wesen,

dessen "schlichte Vitalität" und "innere Unverzerrbarkeit"

unvergeßlich seien. Und Beckett läßt seinen Krapp

in "Das letzte Band" davon sprechen, wie er den Roman "wieder einmal

unter Tränen" gelesen und empfunden habe, daß er mit

Effi sicher glücklich geworden wäre.

Besonders in den frühen Rezensionen, wo noch in erster Linie der

Lektüreeindruck zur Sprache kommt, gibt sich diese Verliebtheit in aller

Unbefangenheit zu erkennen. Niemand könne Effi seine Anteilnahme versagen,

heißt es da beispielsweise, wenn sie "wie ein im Herbst sterbendes

Vögelchen ihr Erdenleben so bald beschließt". Oder es nennt

Spielhagen sie ein "Blümlein Wunderhold", das - von Fontane "mit allen

seinen zarten Wurzeln" in den Roman verpflanzt - hier für immer seinen

"wonnigen Duft" entfalte. Andere bewundern sie als "große, gewaltige

Persönlichkeit, unverstanden von ihrem Mann und von ihrer ganzen Umgebung",

wohingegen Maximilian Harden eher an ihrer Leichtigkeit Gefallen findet und

sie ironisch-kokett als ein 'flatterlustiges Seelchen' bezeichnet. Entzückt

von dieser 'liebreizenden Figur' ist auch Thomas Mann, und für Heinrich

Mann wird sie später zum Beispiel für die "ganze Schönheit

der großen Menschenschilderung". Auch für Lukács noch

wiederum ist sie Fontanes "liebenswürdigste Gestalt", ein Wesen,

dessen "schlichte Vitalität" und "innere Unverzerrbarkeit"

unvergeßlich seien. Und Beckett läßt seinen Krapp

in "Das letzte Band" davon sprechen, wie er den Roman "wieder einmal

unter Tränen" gelesen und empfunden habe, daß er mit

Effi sicher glücklich geworden wäre.  Welchem Typus, welchem Idol diese Verliebtheit galt, ist nicht schwer

zu erkennen. Effi ist eine 'Kindfrau', eines dieser jugendlich-erotischen

Geschöpfe, wie es dann auch Lulu oder Lolita sein werden, nur dass Fontane diesen

Typus noch ganz unbefangen, geradezu entzückt, vor sich und sein Publikum

hinstellen kann. In einer Zeit, wo sich die jungen Frauen ihre Ehemänner

mehr und mehr selbst und nach Neigung aussuchten, wo es kaum mehr möglich

war, ein Mädchen aus gutem Hause mit 17 Jahren vor den Traualtar zu führen,

wird Effi einem Mann mal eben von der Schaukel gewinkt und knickst auch

noch dankbar vor dem, der 'eigentlich ihr Vater sein könnte'.

Dass dem Winken dann kein dauerndes Glück folgt, tat der Verliebtheit in

sie keinen Abbruch. Innstetten hatte sie falsch behandelt, hatte dieses

Bonbon nicht verdient - alle konnten sich vorstellen, es an seiner wie

ihrer Stelle besser zu machen.

Welchem Typus, welchem Idol diese Verliebtheit galt, ist nicht schwer

zu erkennen. Effi ist eine 'Kindfrau', eines dieser jugendlich-erotischen

Geschöpfe, wie es dann auch Lulu oder Lolita sein werden, nur dass Fontane diesen

Typus noch ganz unbefangen, geradezu entzückt, vor sich und sein Publikum

hinstellen kann. In einer Zeit, wo sich die jungen Frauen ihre Ehemänner

mehr und mehr selbst und nach Neigung aussuchten, wo es kaum mehr möglich

war, ein Mädchen aus gutem Hause mit 17 Jahren vor den Traualtar zu führen,

wird Effi einem Mann mal eben von der Schaukel gewinkt und knickst auch

noch dankbar vor dem, der 'eigentlich ihr Vater sein könnte'.

Dass dem Winken dann kein dauerndes Glück folgt, tat der Verliebtheit in

sie keinen Abbruch. Innstetten hatte sie falsch behandelt, hatte dieses

Bonbon nicht verdient - alle konnten sich vorstellen, es an seiner wie

ihrer Stelle besser zu machen.  Nur eine der Kritiken nimmt - bei durchaus großem Respekt - zu diesem Roman eine

andere Haltung ein. Es ist die am 14. Dezember 1895 in der Wiener Zeitschrift

DIE ZEIT erschienene Kritik von Franz Servaes, eines Vertreters der Wiener

'Moderne'. Für ihn ist Fontanes Verständnis für alle Beteiligten keine

Stärke, sondern eine Schwäche des Romans, weil damit auch schwere Fehler -

man denke an das Verhalten der Eltern - zugedeckt werden. Er schreibt:

Nur eine der Kritiken nimmt - bei durchaus großem Respekt - zu diesem Roman eine

andere Haltung ein. Es ist die am 14. Dezember 1895 in der Wiener Zeitschrift

DIE ZEIT erschienene Kritik von Franz Servaes, eines Vertreters der Wiener

'Moderne'. Für ihn ist Fontanes Verständnis für alle Beteiligten keine

Stärke, sondern eine Schwäche des Romans, weil damit auch schwere Fehler -

man denke an das Verhalten der Eltern - zugedeckt werden. Er schreibt:  Auch Effi selbst wird von dieser Kritik nicht ausgenommen, auch sie hat

für Servaes etwas Unrichtiges:

Auch Effi selbst wird von dieser Kritik nicht ausgenommen, auch sie hat

für Servaes etwas Unrichtiges:

Der Schönheit des Romans tut das allerdings auch für Servaes keinen Abbruch, im

Gegenteil, auch ihm ist alles - selbst das Falsche - nur zu überzeugend:

Der Schönheit des Romans tut das allerdings auch für Servaes keinen Abbruch, im

Gegenteil, auch ihm ist alles - selbst das Falsche - nur zu überzeugend:

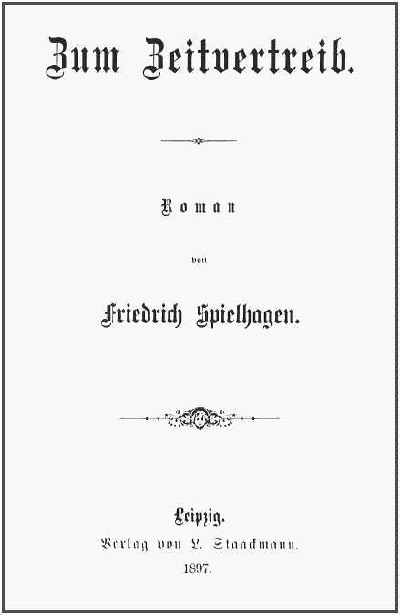

Ein Jahr nach "Effi Briest" erschien überraschend - jedenfalls für Fontane - eine

zweite Bearbeitung des Ardenne-Stoffes, Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib".

Ein Jahr nach "Effi Briest" erschien überraschend - jedenfalls für Fontane - eine

zweite Bearbeitung des Ardenne-Stoffes, Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib".

|

|

|

|

Das Titelblatt der Behandlung des Ardenne-Stoffes durch Friedrich Spielhagen.

|

Dass dies eine Reaktion auf den Roman Fontanes und nicht eigentlich auf den

Ardenne-Fall war, blieb der Öffentlichkeit freilich verborgen, so wie überhaupt die

Identität der Stoffgrundlage kaum wahrgenommen wurde. Friedrich Spielhagen (1829-1911)

kannte die Ardennes aber besser als Fontane. Er hatte in den 70er Jahren mit ihnen

in Berlin in familiärem Umgang gestanden und auch eine Reihe von Briefen mit Elisabeth von

Ardenne gewechselt. So war er über das Duell und seine Folgen

früh unterrichtet. Erst nach dem Erscheinen von "Effi Briest" jedoch hat

er sich zur Aufnahme dieses Stoffes entschlossen. Sein Roman ist mithin eine

Art Antwort auf Fontane, und zwar die Antwort von jemandem, der meinte, es

besser zu wissen. Für die Beurteilung der Ardenne-Geschichte ist dieser

Roman also durchaus von Gewicht, so wenig er sonst für einen Vergleich

infrage kommt. Die Handlung hier ist die folgende:

Dass dies eine Reaktion auf den Roman Fontanes und nicht eigentlich auf den

Ardenne-Fall war, blieb der Öffentlichkeit freilich verborgen, so wie überhaupt die

Identität der Stoffgrundlage kaum wahrgenommen wurde. Friedrich Spielhagen (1829-1911)

kannte die Ardennes aber besser als Fontane. Er hatte in den 70er Jahren mit ihnen

in Berlin in familiärem Umgang gestanden und auch eine Reihe von Briefen mit Elisabeth von

Ardenne gewechselt. So war er über das Duell und seine Folgen

früh unterrichtet. Erst nach dem Erscheinen von "Effi Briest" jedoch hat

er sich zur Aufnahme dieses Stoffes entschlossen. Sein Roman ist mithin eine

Art Antwort auf Fontane, und zwar die Antwort von jemandem, der meinte, es

besser zu wissen. Für die Beurteilung der Ardenne-Geschichte ist dieser

Roman also durchaus von Gewicht, so wenig er sonst für einen Vergleich

infrage kommt. Die Handlung hier ist die folgende: Die schöne, verwöhnte und gelangweilte Klotilde von Sorbitz, Ehefrau eines Berliner Regierungsbeamten und Reserveoffiziers, begegnet auf einer Abendveranstaltung dem Gymnasialprofessor Albrecht Winter, der ihr bereits früher durch seine gewinnende Erscheinung aufgefallen ist. In einem Gespräch entdecken sie ihre gemeinsamen Interessen und fühlen sich rasch zueinander hingezogen.

Bei den Proben zu einer Liebhaberaufführung zweier Winter'scher Stücke sehen sie sich wieder. Winter betet die Frau immer leidenschaftlicher an, und sie fühlt sich geschmeichelt, auch wenn sie sich eines gewissen Standesunterschiedes bewusst bleibt. Bei der Aufführung jedoch gibt sie hinter den Kulissen ihrer Neigung nach und küsst ihn. In der Folge kommt es zu mehreren - als zufällig getarnten - Begegnungen, da beide befürchten, entdeckt zu werden. Auch Winter ist verheiratet, hat drei Kinder und möchte seine ihm treu ergebene Frau nicht verletzen.

Da wird der unsympathische Legationsrat von Fernau auf das Paar aufmerksam, der sich selbst Hoffnungen auf die Zuneigung der schönen Klotilde macht. Er veranlasst Viktor von Sorbitz, seine Frau von einem Detektiv beobachten zu lassen. Winter indessen, um endlich mit Klotilde intim werden zu können, wird unvorsichtig und lädt diese zu einem Abendessen in das Hinterzimmer eines Charlottenburger Lokals ein. Sie kommt auch, ist aber von der anzüglichen Umgebung so ernüchtert, dass sie mit dem Mann nichts mehr zu tun haben will, und auch ihm wird das Unpassende dieses Verhältnisses bewusst. So trennen sie sich, ohne dass es zu einer weiteren Annäherung kommt, und die Affäre scheint beendet.

Doch eben diese letzte Zusammenkunft hat der beauftragte Detektiv beobachtet und meldet sie dem Ehemann. Dieser, seiner Frau schon länger überdrüssig, sieht endlich einen Anlass gegeben, sich ihrer zu entledigen, und fordert Winter zum Zweikampf. Einen Vermittlungsversuch schlägt er aus, und Winter, im Waffengebrauch nicht geübt, fällt. Zurück bleibt als eigentliches Opfer Winters Frau mit ihren drei Kindern. Sie sucht Klotilde von Sorbitz auf und klagt sie an, ihr 'zum Zeitvertreib' den Ehemann und den Kindern den Vater genommen zu haben. Die melodramatisch sich gebärdende Klotilde versteht sich aber selbst als Opfer, da sie ihren Leichtsinn mit der Scheidung zu büßen haben wird.

Im Bewusstsein seiner Nachfolgerschaft meldet sich Spielhagen bei Fontane erst, als

sein eigener Roman im Vorabdruck in der Zeitschrift "Dies Blatt gehört der Hausfrau"

vorliegt. Am 20. Februar 1896 schreibt er an ihn:

Im Bewusstsein seiner Nachfolgerschaft meldet sich Spielhagen bei Fontane erst, als

sein eigener Roman im Vorabdruck in der Zeitschrift "Dies Blatt gehört der Hausfrau"

vorliegt. Am 20. Februar 1896 schreibt er an ihn:  Die Behauptung Spielhagens, er habe von dem seit über einem Jahr veröffentlichten und

überall erörterten Roman Fontanes erst Kenntnis genommen, nachdem er sein

eigenes Werk abgeschlossen hatte, ist so offensichtlich unwahr, dass man sich über

sie nur wundern kann. Schon eine Woche vor diesem Brief nämlich hatte er Fontane

einen umfangreichen Essay - "'Die Wahlverwandtschaften' und 'Effi Briest'" - zugeschickt,

der klar von seiner schon längeren Beschäftigung mit diesem Roman zeugt. Offenbar

wollte er aber nicht eingestehen, dass er "Zum Zeitvertreib" als eine Art 'Gegenstück'

zu Fontanes Roman konzipiert hatte und damit gewissermaßen in seiner Schuld war. Fontane

antwortete Spielhagen noch am 21. Februar 1896, also postwendend:

Die Behauptung Spielhagens, er habe von dem seit über einem Jahr veröffentlichten und

überall erörterten Roman Fontanes erst Kenntnis genommen, nachdem er sein

eigenes Werk abgeschlossen hatte, ist so offensichtlich unwahr, dass man sich über

sie nur wundern kann. Schon eine Woche vor diesem Brief nämlich hatte er Fontane

einen umfangreichen Essay - "'Die Wahlverwandtschaften' und 'Effi Briest'" - zugeschickt,

der klar von seiner schon längeren Beschäftigung mit diesem Roman zeugt. Offenbar

wollte er aber nicht eingestehen, dass er "Zum Zeitvertreib" als eine Art 'Gegenstück'

zu Fontanes Roman konzipiert hatte und damit gewissermaßen in seiner Schuld war. Fontane

antwortete Spielhagen noch am 21. Februar 1896, also postwendend:  Auch Fontane spielt mit dieser Antwort jedoch nicht mit offenen Karten. Schon

mehrere Tage vorher hatte er nämlich hinsichtlich des ihm übersandten

Spielhagen-Essays an den "Rundschau"-Herausgeber Julius Rodenberg geschrieben,

er wolle sich zu dem Anlass für diesen Essay nur "mal mündlich"

äußern, wusste also über Spielhagens Stoff-Doublette schon Bescheid

und sah dessen Essay als eine Art Wiedergutmachungs-Versuch an. Das war ihm

freilich auch wieder nicht recht, und so hintertrieb er den Abdruck des Essays

in der "Deutschen Rundschau", auf den Spielhagen gesetzt hatte. Aber auch sein

Wissen um den Ardenne-Fall spielt er in dieser Antwort herunter. Dass Frau Lessing

den Namen jener Frau - Ardenne - nicht genau gewusst habe, ist klar die Unwahrheit,

da er die Ardennes ja bei ihr kennen gelernt und deren Geschichte aufgrund seiner

Frage eben von ihr erfahren hatte. (Näheres siehe unter

ENTSTEHUNG) Und auch

mit der vagen Angabe, die Sache habe "am Rhein" gespielt, verdunkelt er den Umfang

seiner Kenntnisse. Offenbar will er für seine Version des Falles lückenhafte

Informiertheit vorschützen und so allen Fragen nach den Gründen für seine

Stoffumgestaltung aus dem Wege gehen. Spielhagen fällt auf die Finte

auch herein und schreibt am 23. Februar 1896, also wiederum

postwendend, zurück:

Auch Fontane spielt mit dieser Antwort jedoch nicht mit offenen Karten. Schon

mehrere Tage vorher hatte er nämlich hinsichtlich des ihm übersandten

Spielhagen-Essays an den "Rundschau"-Herausgeber Julius Rodenberg geschrieben,

er wolle sich zu dem Anlass für diesen Essay nur "mal mündlich"

äußern, wusste also über Spielhagens Stoff-Doublette schon Bescheid

und sah dessen Essay als eine Art Wiedergutmachungs-Versuch an. Das war ihm

freilich auch wieder nicht recht, und so hintertrieb er den Abdruck des Essays

in der "Deutschen Rundschau", auf den Spielhagen gesetzt hatte. Aber auch sein

Wissen um den Ardenne-Fall spielt er in dieser Antwort herunter. Dass Frau Lessing

den Namen jener Frau - Ardenne - nicht genau gewusst habe, ist klar die Unwahrheit,

da er die Ardennes ja bei ihr kennen gelernt und deren Geschichte aufgrund seiner

Frage eben von ihr erfahren hatte. (Näheres siehe unter

ENTSTEHUNG) Und auch

mit der vagen Angabe, die Sache habe "am Rhein" gespielt, verdunkelt er den Umfang

seiner Kenntnisse. Offenbar will er für seine Version des Falles lückenhafte

Informiertheit vorschützen und so allen Fragen nach den Gründen für seine

Stoffumgestaltung aus dem Wege gehen. Spielhagen fällt auf die Finte

auch herein und schreibt am 23. Februar 1896, also wiederum

postwendend, zurück:  Nachdem Fontane den Roman Spielhagens - nunmmehr offiziell - gelesen hat,

schreibt er am 25. August 1896 an diesen:

Nachdem Fontane den Roman Spielhagens - nunmmehr offiziell - gelesen hat,

schreibt er am 25. August 1896 an diesen:  Merkwürdig an dieser Antwort ist nicht nur, dass Fontane Spielhagens Kritik

am Adel hinsichtlich dieses Falles für nicht scharf genug

hält (denn wie scharf war seine?!), sondern auch und erst recht, dass er

nicht ein einziges Wort über den völlig anderen Handlungsablauf verliert.

Wenn er der Meinung gewesen wäre, er habe die wahre Geschichte dieses

Falles erzählt, hätte er aus allen Wolken fallen müssen über den

Abgrund von Schäbigkeit, der sich neben seiner Effi auftat. Doch nichts

dergleichen passiert, der Unterschied kümmert ihn gar nicht, d.h. er wusste nur zu gut, dass

die tatsächliche Geschichte eine andere war und er sich eben

sein Bild

von ihr gemacht hatte. Schon am 13. November 1895 hatte er an eine Leserin - Marie Uhse -

auch geschrieben:

Merkwürdig an dieser Antwort ist nicht nur, dass Fontane Spielhagens Kritik

am Adel hinsichtlich dieses Falles für nicht scharf genug

hält (denn wie scharf war seine?!), sondern auch und erst recht, dass er

nicht ein einziges Wort über den völlig anderen Handlungsablauf verliert.

Wenn er der Meinung gewesen wäre, er habe die wahre Geschichte dieses

Falles erzählt, hätte er aus allen Wolken fallen müssen über den

Abgrund von Schäbigkeit, der sich neben seiner Effi auftat. Doch nichts

dergleichen passiert, der Unterschied kümmert ihn gar nicht, d.h. er wusste nur zu gut, dass

die tatsächliche Geschichte eine andere war und er sich eben

sein Bild

von ihr gemacht hatte. Schon am 13. November 1895 hatte er an eine Leserin - Marie Uhse -

auch geschrieben:

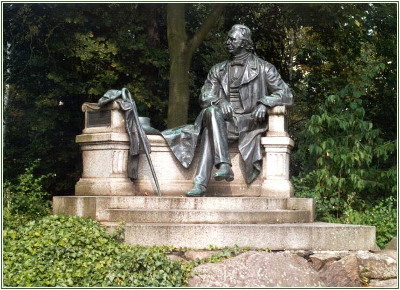

Nach Fontanes Tod nahm sein Ansehen und damit auch die Verbreitung seines Werkes

rasch zu. Als "heimlicher Kaiser der deutschen Realisten", wie ihn die

KÖLNISCHE ZEITUNG schon 1898 in einem Nachruf genannt hatte, rückte er innerhalb

weniger Jahrzehnte zum Repräsentanten dieser ganzen literarischen Epoche auf.

Straßen wurden nach ihm benannt, Denkmäler für ihn errichtet - das

erste 1907 in seiner Geburtsstadt Neu-Ruppin -, und durch die große Zahl

der nunmehr veröffentlichten Briefe kam auch der Mensch Fontane immer mehr

Lesern nahe.

Nach Fontanes Tod nahm sein Ansehen und damit auch die Verbreitung seines Werkes

rasch zu. Als "heimlicher Kaiser der deutschen Realisten", wie ihn die

KÖLNISCHE ZEITUNG schon 1898 in einem Nachruf genannt hatte, rückte er innerhalb

weniger Jahrzehnte zum Repräsentanten dieser ganzen literarischen Epoche auf.

Straßen wurden nach ihm benannt, Denkmäler für ihn errichtet - das

erste 1907 in seiner Geburtsstadt Neu-Ruppin -, und durch die große Zahl

der nunmehr veröffentlichten Briefe kam auch der Mensch Fontane immer mehr

Lesern nahe.  |

|

Das 1907 errichtete Fontane-Denkmal in Neu-Ruppin.

|

Unter den Romanen, die sich zunehmend mit seinem Namen verbanden, war immer auch

"Effi Briest", stand hier allerdings zunächst nicht an der Spitze. Bis zum Ablauf

des Urheberrechtsschutzes im Jahre 1928 - erst 1934 verlängerte sich die

Schutzfrist auf 50 Jahre über den Tod des Autors hinaus - erreichte "Irrungen

Wirrungen" eine Auflage von 150.000, "Frau Jenny Treibel" 140.000, "L'Adultera"

130.000 und "Effi Briest" 95.000.

Unter den Romanen, die sich zunehmend mit seinem Namen verbanden, war immer auch

"Effi Briest", stand hier allerdings zunächst nicht an der Spitze. Bis zum Ablauf

des Urheberrechtsschutzes im Jahre 1928 - erst 1934 verlängerte sich die

Schutzfrist auf 50 Jahre über den Tod des Autors hinaus - erreichte "Irrungen

Wirrungen" eine Auflage von 150.000, "Frau Jenny Treibel" 140.000, "L'Adultera"

130.000 und "Effi Briest" 95.000.  Herausgehoben wurde der Roman dann aber durch eine erste umfassende Illustrierung,

die im Auftrag der Maximilian-Gesellschaft Max Liebermann (1847-1935) vornahm und

die 1926/27 als Jahresgabe dieser Gesellschaft erschien. An etlichen der Zeichnungen

sieht man allerdings, dass es sich wirklich um eine Auftragsarbeit handelte. Nicht

nur hat Liebermann Entwürfe von anderen seiner Bilder verwendet, er hat auch

die einzelnen Szenen nicht immer romangetreu erfasst. Einem Künstler wie ihm,

der Fontane auch noch selbst gekannt und portätiert hatte, sah man dies jedoch nach -

bis heute werden seine Effi-Briest-Zeichnungen in der INSEL-Ausgabe dieses Romans wiedergegeben.

Herausgehoben wurde der Roman dann aber durch eine erste umfassende Illustrierung,

die im Auftrag der Maximilian-Gesellschaft Max Liebermann (1847-1935) vornahm und

die 1926/27 als Jahresgabe dieser Gesellschaft erschien. An etlichen der Zeichnungen

sieht man allerdings, dass es sich wirklich um eine Auftragsarbeit handelte. Nicht

nur hat Liebermann Entwürfe von anderen seiner Bilder verwendet, er hat auch

die einzelnen Szenen nicht immer romangetreu erfasst. Einem Künstler wie ihm,

der Fontane auch noch selbst gekannt und portätiert hatte, sah man dies jedoch nach -

bis heute werden seine Effi-Briest-Zeichnungen in der INSEL-Ausgabe dieses Romans wiedergegeben.

|

|

Das Titelblatt der 1927 von der Maximilian-Gesellschaft herausgebrachten

Ausgabe (hier die Abbildungen).

|

Mit dem Freiwerden der Rechte setzte sich "Effi Briest" in der Zahl der Nachdrucke

sofort an die Spitze des Fontane'schen Werkes. 1929 erschienen zehn neue deutsche

Ausgaben des Romans, darunter als Nummer 6961 die in Reclams Universal-Bibliothek,

die zugleich der erste Fonntane-Titel bei Reclam überhaupt war. So hat schon in den 30er

Jahren die Gesamtauflage von "Effi Briest" die der anderen Romane Fontanes

übertroffen, und seither hat sich der Abstand nur immer vergrößert.

Mit dem Freiwerden der Rechte setzte sich "Effi Briest" in der Zahl der Nachdrucke

sofort an die Spitze des Fontane'schen Werkes. 1929 erschienen zehn neue deutsche

Ausgaben des Romans, darunter als Nummer 6961 die in Reclams Universal-Bibliothek,

die zugleich der erste Fonntane-Titel bei Reclam überhaupt war. So hat schon in den 30er

Jahren die Gesamtauflage von "Effi Briest" die der anderen Romane Fontanes

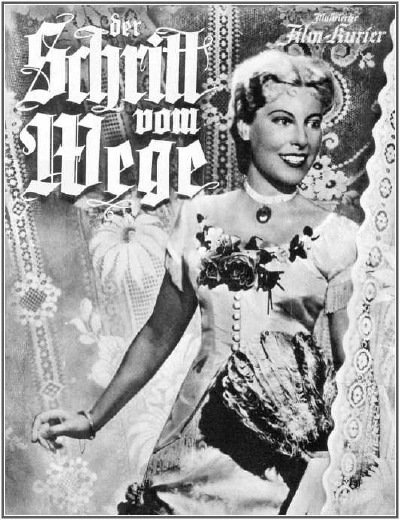

übertroffen, und seither hat sich der Abstand nur immer vergrößert.  Den entscheidenden Popularitäts-Schub erhielt "Effi Briest" jedoch durch die Verfilmung

durch Gustav Gründgens (1899-1963) im Jahre 1938 unter dem Titel "Der Schritt vom Wege".

Mit dem UFA-Star Marianne Hoppe in der Rolle der Effi - sie war auch Gründgens' Frau -

erlangte der Film die denkbar größte Popularität und zog natürlich auch

den Roman dabei mit.

Den entscheidenden Popularitäts-Schub erhielt "Effi Briest" jedoch durch die Verfilmung

durch Gustav Gründgens (1899-1963) im Jahre 1938 unter dem Titel "Der Schritt vom Wege".

Mit dem UFA-Star Marianne Hoppe in der Rolle der Effi - sie war auch Gründgens' Frau -

erlangte der Film die denkbar größte Popularität und zog natürlich auch

den Roman dabei mit.  |

|

Das Programmheft der ersten Verfilmung mit Marianne Hoppe (1909-2002).

|

|

Aus dem Programmheft der ersten Verfilmung.

|

Der Film folgt der Handlung des Romans im Ganzen recht genau, wenn er auch verschiedentlich

Personen und Szenen bündelt. So gehören Roswitha und Rollo hier schon zu Effis

Elternhaus, ist Gieshübler nicht nur Apotheker, sondern auch Effis Arzt, simuliert Effi

ihre Krankheit noch in Kessin (um sich mit Crampas nicht mehr treffen zu müssen) und tritt

die Sängerin Trippelli nicht nur in Kessin auf, sondern auch noch wieder in Bad Ems.

Ebenso werden der Silvesterball und die Theateraufführung in einer Situation zusammengefasst,

wobei hier Kleists "Kätchen von Heilbronn" gespielt wird mit Effi als Käthchen und Crampas

als Ritter vom Strahl. Die auf diese Weise vorbereitete Annäherung der beiden findet auf der

Heimfahrt von dieser Aufführung, als sie gemeinsam den steckengebliebenen Schlitten anschieben

müssen und dann im Dunkeln ein Stück zurückbleiben, ihre Bestätigung in einem ersten Kuss.

Der Film folgt der Handlung des Romans im Ganzen recht genau, wenn er auch verschiedentlich

Personen und Szenen bündelt. So gehören Roswitha und Rollo hier schon zu Effis

Elternhaus, ist Gieshübler nicht nur Apotheker, sondern auch Effis Arzt, simuliert Effi

ihre Krankheit noch in Kessin (um sich mit Crampas nicht mehr treffen zu müssen) und tritt

die Sängerin Trippelli nicht nur in Kessin auf, sondern auch noch wieder in Bad Ems.

Ebenso werden der Silvesterball und die Theateraufführung in einer Situation zusammengefasst,

wobei hier Kleists "Kätchen von Heilbronn" gespielt wird mit Effi als Käthchen und Crampas

als Ritter vom Strahl. Die auf diese Weise vorbereitete Annäherung der beiden findet auf der

Heimfahrt von dieser Aufführung, als sie gemeinsam den steckengebliebenen Schlitten anschieben

müssen und dann im Dunkeln ein Stück zurückbleiben, ihre Bestätigung in einem ersten Kuss.  Erklärt wird Effis 'Schritt vom Wege' hier ganz aus ihrer Langeweile. Marianne Hoppe spielt ein

unkompliziertes, lebensfrohes Geschöpf, das an der Nüchternheit und Strenge ihres

Gatten leidet und sich deshalb der Werbung des draufgängerischen Crampas gern überlässt.

Der Ehebruch selbst wird - wie in dem Roman - nur angedeutet, bleibt aber nicht im Ungewissen und ist

aus den Umständen heraus auch gut nachzuvollziehen. Das Duell wird gar nicht gezeigt, auf das

Auffinden der Briefe und das Gespräch mit Wüllersdorf folgt gleich das Eintreffen der

Nachricht davon in Bad Ems. Wirkt Effi in diesem Moment noch vergleichsweise gefasst, zeigt

sie sich oder zeigt der Film sie in den weiteren Szenen - der Isolation, dem enttäuschenden

Besuch der Tochter, der Heimkehr ins Elternhaus - mehr und mehr sentimental. Mit melodramatischer

Stimme muss sie die Welt- und Lebensweisheiten der letzten Kapitel im Munde führen, ohne dass

man dieser selbstbewussten und patenten jungen Frau ihren Lebensverzicht deshalb glaubt. Mit einem

wirklichen Menschen vor Augen erscheint diese Wendung in Effis Lebenshaltung weit weniger

selbstverständlich als in der sie einfach behauptenden Rede des Romans. Der Film, das

Bild, so kann man verallgemeinernd sagen, lässt uns einen Menschen eben viel vollständiger

wahrnehmen als ein Text, und so fallen hier Dinge als inkonsequent ins Auge, die in der

Wahrnehmungslenkung durch einen Erzähler in ihrer Folgerichtigkeit kaum in Frage stehen.

Erklärt wird Effis 'Schritt vom Wege' hier ganz aus ihrer Langeweile. Marianne Hoppe spielt ein

unkompliziertes, lebensfrohes Geschöpf, das an der Nüchternheit und Strenge ihres

Gatten leidet und sich deshalb der Werbung des draufgängerischen Crampas gern überlässt.

Der Ehebruch selbst wird - wie in dem Roman - nur angedeutet, bleibt aber nicht im Ungewissen und ist

aus den Umständen heraus auch gut nachzuvollziehen. Das Duell wird gar nicht gezeigt, auf das

Auffinden der Briefe und das Gespräch mit Wüllersdorf folgt gleich das Eintreffen der

Nachricht davon in Bad Ems. Wirkt Effi in diesem Moment noch vergleichsweise gefasst, zeigt

sie sich oder zeigt der Film sie in den weiteren Szenen - der Isolation, dem enttäuschenden

Besuch der Tochter, der Heimkehr ins Elternhaus - mehr und mehr sentimental. Mit melodramatischer

Stimme muss sie die Welt- und Lebensweisheiten der letzten Kapitel im Munde führen, ohne dass

man dieser selbstbewussten und patenten jungen Frau ihren Lebensverzicht deshalb glaubt. Mit einem

wirklichen Menschen vor Augen erscheint diese Wendung in Effis Lebenshaltung weit weniger

selbstverständlich als in der sie einfach behauptenden Rede des Romans. Der Film, das

Bild, so kann man verallgemeinernd sagen, lässt uns einen Menschen eben viel vollständiger

wahrnehmen als ein Text, und so fallen hier Dinge als inkonsequent ins Auge, die in der

Wahrnehmungslenkung durch einen Erzähler in ihrer Folgerichtigkeit kaum in Frage stehen.  Der Form nach ist dieser Film, wie in der Frühzeit dieses Mediums die Regel, noch

weitgehend die Wiedergabe eines Theaterstücks. Die Dialoge, überdies oft dem

Roman entnommen, also wohlformulierte Schiftsprache, werden stets wie vor Publikum

gesprochen, der Eindruck der Bühnen-Handlung drängt sich immer wieder auf.

Gleichwohl ist Fontanes Roman darin nicht schlecht getroffen, und die - abgesehen von dem

Schluss - ganz mit sich übereinstimmende Marianne Hoppe als Effi tut ein Übriges,

den Film noch immer sehenswert zu machen.

Der Form nach ist dieser Film, wie in der Frühzeit dieses Mediums die Regel, noch

weitgehend die Wiedergabe eines Theaterstücks. Die Dialoge, überdies oft dem

Roman entnommen, also wohlformulierte Schiftsprache, werden stets wie vor Publikum

gesprochen, der Eindruck der Bühnen-Handlung drängt sich immer wieder auf.

Gleichwohl ist Fontanes Roman darin nicht schlecht getroffen, und die - abgesehen von dem

Schluss - ganz mit sich übereinstimmende Marianne Hoppe als Effi tut ein Übriges,

den Film noch immer sehenswert zu machen.

Sehr kennzeichnend für den Charakter Effis ist der in dieser Szene

als letztes von ihr gesprochene Satz (der bei Fontane nicht vorkommt): "Aber Mama, ich kenne

ihn doch noch gar nicht richtig ..." Darin klingt ebenso Erstaunen über die Amoralität

ihrer Mutter (oder der Erwachsenen) an wie ein Moment neugieriger Hoffnung. Es ist,

als wollte sie sagen: "Ja, wenn das so ist, dass man sich einfach so verheiraten kann,

dann ist das ja vielleicht gar nicht so bedeutsam, dann kann man das auf sich zukommen

lassen, dann muss das gar nicht das Ende aller Überraschungen sein". Und eben so, amüsiert,

neugierig und ohne besondere Skrupel, lässt sie sich dann auch auf die Affäre mit Crampas ein.

Sehr kennzeichnend für den Charakter Effis ist der in dieser Szene

als letztes von ihr gesprochene Satz (der bei Fontane nicht vorkommt): "Aber Mama, ich kenne

ihn doch noch gar nicht richtig ..." Darin klingt ebenso Erstaunen über die Amoralität

ihrer Mutter (oder der Erwachsenen) an wie ein Moment neugieriger Hoffnung. Es ist,

als wollte sie sagen: "Ja, wenn das so ist, dass man sich einfach so verheiraten kann,

dann ist das ja vielleicht gar nicht so bedeutsam, dann kann man das auf sich zukommen

lassen, dann muss das gar nicht das Ende aller Überraschungen sein". Und eben so, amüsiert,

neugierig und ohne besondere Skrupel, lässt sie sich dann auch auf die Affäre mit Crampas ein. Von dem Erfolg des Filmes geleitet, brachte der Walter-Verlag (Wien und Leipzig) 1942

eine "Effi-Briest"-Ausgabe mit 32 Filmbildern heraus (hier die Abbildungen)

und zwei Jahre später folgte ihr

eine weitere illustrierte Ausgabe im Leipziger Verlag "Buch und Volk" mit Zeichnungen

von Kurt Heiligenstaedt (1890-1964). Diese auf schlechtem Papier gedruckte Ausgabe erfuhr

- im letzten Kriegsjahr - allerdings keine weite Verbreitung mehr und die Druckplatten

gingen offenbar durch die Bombardierung verloren. Die kantigen Zeichnungen sind typisch

für den Illustrations-Stil der 30er Jahre und haben mit dem Effi-Briest-Milieu ähnlich

wenig zu tun wie die Zeichnungen Max Liebermanns.

Von dem Erfolg des Filmes geleitet, brachte der Walter-Verlag (Wien und Leipzig) 1942

eine "Effi-Briest"-Ausgabe mit 32 Filmbildern heraus (hier die Abbildungen)

und zwei Jahre später folgte ihr

eine weitere illustrierte Ausgabe im Leipziger Verlag "Buch und Volk" mit Zeichnungen

von Kurt Heiligenstaedt (1890-1964). Diese auf schlechtem Papier gedruckte Ausgabe erfuhr

- im letzten Kriegsjahr - allerdings keine weite Verbreitung mehr und die Druckplatten

gingen offenbar durch die Bombardierung verloren. Die kantigen Zeichnungen sind typisch

für den Illustrations-Stil der 30er Jahre und haben mit dem Effi-Briest-Milieu ähnlich

wenig zu tun wie die Zeichnungen Max Liebermanns.  |

|

Das Titelblatt der 1944 in Leipzig erschienenen Ausgabe (hier die Abbildungen).

|

Eine dritte illustrierte Ausgabe kam 1948 bei Bertelsmann in Gütersloh heraus,

mit 62 Zeichnungen von Gerhard Ulrich (1903-??). Der viel beschäftigte Illustrator

wird den Romanszenen zwar im Ganzen gerecht, zeigt sich aber in seinem Stil

uneinheitlich und wenig markant, und auch eine gewisse humoristische Verniedlichung

ist zu bemerken.

Eine dritte illustrierte Ausgabe kam 1948 bei Bertelsmann in Gütersloh heraus,

mit 62 Zeichnungen von Gerhard Ulrich (1903-??). Der viel beschäftigte Illustrator

wird den Romanszenen zwar im Ganzen gerecht, zeigt sich aber in seinem Stil

uneinheitlich und wenig markant, und auch eine gewisse humoristische Verniedlichung

ist zu bemerken.  |

|

Das Titelblatt der 1948 bei Bertelsmann erschienenen Ausgabe (hier die Abbildungen).

|

Eine weitere illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1970 in Genf mit - allerdings nur drei - Linolschnitten von Eduard Prüssen.

Eine weitere illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1970 in Genf mit - allerdings nur drei - Linolschnitten von Eduard Prüssen.  |

|

Die Titelseite der von Eduard Prüssen illustrierten Ausgabe (hier die Abbildungen).

|

Die bislang letzte illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1972 in Berlin (Ost) im Verlag Neues Leben mit Zeichnungen von Dagmar Elsner-Schwintowsky.

Hier hat ersichtlich der eigene Stil der Illustratorin den Abbildungszweck in den Hintergrund treten lassen, denn von der Atmosphäre des Romans ist in

diesen Zeichnungen wenig wiederzufinden.

Die bislang letzte illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1972 in Berlin (Ost) im Verlag Neues Leben mit Zeichnungen von Dagmar Elsner-Schwintowsky.

Hier hat ersichtlich der eigene Stil der Illustratorin den Abbildungszweck in den Hintergrund treten lassen, denn von der Atmosphäre des Romans ist in

diesen Zeichnungen wenig wiederzufinden.  |

|

Die Titelseite der von Dagmar Elsner-Schwintowsky illustrierten Ausgabe (hier die Abbildungen).

|

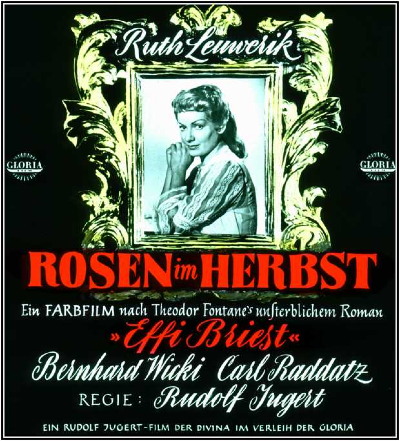

Zu einer zweiten Verfilmung kam es 1955 durch die Bavaria-Filmgesellschaft - Regie: Rudolf Jugert (1907-1979) -

unter dem rätselhaften Titel "Rosen im Herbst" nach einem Drehbuch von Horst Budjuhn.

Zu einer zweiten Verfilmung kam es 1955 durch die Bavaria-Filmgesellschaft - Regie: Rudolf Jugert (1907-1979) -

unter dem rätselhaften Titel "Rosen im Herbst" nach einem Drehbuch von Horst Budjuhn.  |

|

Das Plakat zur Verfilmung von 1955: die 29-jährige Ruth Leuwerik als Effi

(hier die weiteren Abbildungen). |

Dieser Film weicht von Fontanes Roman am stärksten ab, nicht nur bloß in der

Handlung, sondern auch schon in der Anlage der Figuren. Bernhard Wicki als Innstetten ist nur sieben Jahre älter als die absolut damenhaft

wirkende Ruth Leuwerik, und so fällt der Eindruck eines Altersabstandes hier nahezu weg. Die Folge: was sich bei Fontane an

Enttäuschungen für Effi aus dem Unterschied der Jahre ergibt, ergibt sich hier aus dem Unterschied der Charaktere.

Innstetten ist ein gefühlsarmer, rücksichtsloser Karrierist, der seine Frau schon fast vorsätzlich in die Arme von Crampas

treibt. Obwohl sie ihn fühlen lässt, dass sie sich vor dem eleganten Kavalier fürchtet,

zwingt er sie mit ihm zu tanzen und trägt sie bei der Situation am Schloon

sogar selbst zu Crampas in die Kutsche, damit dieser sie begleitet. Im Grunde interessiert ihn seine Frau nicht, er

nimmt sie gar nicht wahr, und so ist es mehr Trotz als Neigung, dass sie sich mit Crampas auch einlässt. Doch auch dann

noch bleibt sie die brave, gutwillige Gattin, die sich nur selbst Vorwürfe wegen ihres Verhaltens macht. So enden die heimlichen

Treffen mit Crampas, die hier im Unterschied zu den anderen Verfilmungen sogar in Szene gesetzt werden, in

peinlich melodramatischen Selbstanklagen. Es ist wirklich der reine Kitsch, der bei dieser Umsetzung heraus kommt.

Dieser Film weicht von Fontanes Roman am stärksten ab, nicht nur bloß in der

Handlung, sondern auch schon in der Anlage der Figuren. Bernhard Wicki als Innstetten ist nur sieben Jahre älter als die absolut damenhaft

wirkende Ruth Leuwerik, und so fällt der Eindruck eines Altersabstandes hier nahezu weg. Die Folge: was sich bei Fontane an

Enttäuschungen für Effi aus dem Unterschied der Jahre ergibt, ergibt sich hier aus dem Unterschied der Charaktere.

Innstetten ist ein gefühlsarmer, rücksichtsloser Karrierist, der seine Frau schon fast vorsätzlich in die Arme von Crampas

treibt. Obwohl sie ihn fühlen lässt, dass sie sich vor dem eleganten Kavalier fürchtet,

zwingt er sie mit ihm zu tanzen und trägt sie bei der Situation am Schloon

sogar selbst zu Crampas in die Kutsche, damit dieser sie begleitet. Im Grunde interessiert ihn seine Frau nicht, er

nimmt sie gar nicht wahr, und so ist es mehr Trotz als Neigung, dass sie sich mit Crampas auch einlässt. Doch auch dann

noch bleibt sie die brave, gutwillige Gattin, die sich nur selbst Vorwürfe wegen ihres Verhaltens macht. So enden die heimlichen

Treffen mit Crampas, die hier im Unterschied zu den anderen Verfilmungen sogar in Szene gesetzt werden, in

peinlich melodramatischen Selbstanklagen. Es ist wirklich der reine Kitsch, der bei dieser Umsetzung heraus kommt.

Aber auch in die Handlung greift der Film massiv ein. Die Übersiedlung der Innstettens nach Berlin fällt hier in

das Jahr 1900, wird also um 20 Jahre versetzt. Ebenso wird die Auffindung der Briefe anders begründet: Anni sucht

im Nähkasten der Mutter nach einer Schleife und kramt dabei die Briefe heraus, die also noch nicht einmal unter

Verschluss sind. Gut getroffen sind hingegen einige Nebenfiguren: Effis Eltern, die Trippelli und ganz besonders Gieshübler,

der mit Günther Lüders die ideale Apotheker-Figur abgibt. Im Ganzen hat diese Verfilmung aber mehr mit

der realen Ardenne-Geschichte als mit "Effi Briest" zu tun, auch wenn zum Zeitpunkt der Verfilmung über diese noch gar

nichts bekannt war.

Aber auch in die Handlung greift der Film massiv ein. Die Übersiedlung der Innstettens nach Berlin fällt hier in

das Jahr 1900, wird also um 20 Jahre versetzt. Ebenso wird die Auffindung der Briefe anders begründet: Anni sucht

im Nähkasten der Mutter nach einer Schleife und kramt dabei die Briefe heraus, die also noch nicht einmal unter

Verschluss sind. Gut getroffen sind hingegen einige Nebenfiguren: Effis Eltern, die Trippelli und ganz besonders Gieshübler,

der mit Günther Lüders die ideale Apotheker-Figur abgibt. Im Ganzen hat diese Verfilmung aber mehr mit

der realen Ardenne-Geschichte als mit "Effi Briest" zu tun, auch wenn zum Zeitpunkt der Verfilmung über diese noch gar

nichts bekannt war.

Charakteristisch ist hier ebenso Effis naive Freude über den Antrag Innstettens -

diese Effi ist ja über das beste Heiratsalter schon fast hinaus - wie die

durchaus souveräne Art, mit der sie auf das unbeholfene Kompliment, sie

reite sehr schnell, reagiert. Sie ist eben keine unsichere Siebzehnjährige, sondern

tritt Innstetten ganz gleichberechtigt gegenüber.

Charakteristisch ist hier ebenso Effis naive Freude über den Antrag Innstettens -

diese Effi ist ja über das beste Heiratsalter schon fast hinaus - wie die

durchaus souveräne Art, mit der sie auf das unbeholfene Kompliment, sie

reite sehr schnell, reagiert. Sie ist eben keine unsichere Siebzehnjährige, sondern

tritt Innstetten ganz gleichberechtigt gegenüber.  Die dritte Verfilmung war die der DEFA im Jahre 1968 unter der Regie von Wolfgang

Luderer (gest. 1995) mit Angelica Domröse in der Titelrolle.

Die dritte Verfilmung war die der DEFA im Jahre 1968 unter der Regie von Wolfgang

Luderer (gest. 1995) mit Angelica Domröse in der Titelrolle.  |

|

Ein Titelbild der Zeitschrift "Film für Sie": Die 27-jährige Angelica Domröse als Effi

(hier die Abbildungen). |

Es ist dies die genaueste, werkgetreuste Verfilmung von allen, eine Augenweide

allein schon wegen der Sorgfalt der Ausstattung. Angelica Domröse ist unter den vier Effi-Figuren auch die kindlichste und insoweit in vielen Szenen

glaubwürdiger als die Schauspielerinnen der anderen Filme. Allenfalls das Schüchterne und Furchtsame glaubt man ihr nicht so ganz.

Aber auch Innstetten ist mit Horst Schulze, dem damaligen Star des Dresdner Schauspielhauses, sehr überzeugend besetzt,

ohne jede Verzeichnung ins Herzlose oder gar Böse, wie es in den Filmen von Jugert und Fassbinder der Fall ist.

Die Affäre mit Crampas wird hier weitgehend mit einer vorübergehenden Abwesenheit Innstettens

erklärt, nur aus jugendlichem Leichtsinn lässt sich Effi mit ihm ein. Mit dem

Schluss des Films hat man bei diesem Temperament deshalb aber dieselben Probleme wie

für Marianne Hoppe in der Verfilmung von Gründgens: man glaubt einer solchen

Frau ihren Lebens-Verzicht einfach nicht. Aber in den Bildern und der Stimmung

wird auch hier Fontanes Roman bewundernswert gut getroffen.

Es ist dies die genaueste, werkgetreuste Verfilmung von allen, eine Augenweide

allein schon wegen der Sorgfalt der Ausstattung. Angelica Domröse ist unter den vier Effi-Figuren auch die kindlichste und insoweit in vielen Szenen

glaubwürdiger als die Schauspielerinnen der anderen Filme. Allenfalls das Schüchterne und Furchtsame glaubt man ihr nicht so ganz.

Aber auch Innstetten ist mit Horst Schulze, dem damaligen Star des Dresdner Schauspielhauses, sehr überzeugend besetzt,

ohne jede Verzeichnung ins Herzlose oder gar Böse, wie es in den Filmen von Jugert und Fassbinder der Fall ist.

Die Affäre mit Crampas wird hier weitgehend mit einer vorübergehenden Abwesenheit Innstettens

erklärt, nur aus jugendlichem Leichtsinn lässt sich Effi mit ihm ein. Mit dem

Schluss des Films hat man bei diesem Temperament deshalb aber dieselben Probleme wie

für Marianne Hoppe in der Verfilmung von Gründgens: man glaubt einer solchen

Frau ihren Lebens-Verzicht einfach nicht. Aber in den Bildern und der Stimmung

wird auch hier Fontanes Roman bewundernswert gut getroffen.  Problematisch an dieser Verfilmung ist allein ihre Fülle. In dem Bemühen, möglichst

viele Szenen werkgetreu ins Bild zu setzen, bekommt der Film, wie richtig bemerkt

worden ist, "etwas Bilderbogenhaftes". Die Einheitlichkeit des Tons, mit der ein

Roman eine solche Vielfalt zusammenhält, ist bei einer Szenenfolge, wo jede Szene für

sich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht leicht herzustellen, und in diesem Fall hat der

Leitgedanke der Werktreue einfach zu viele verschiedenartige Szenen nach sich gezogen.

Problematisch an dieser Verfilmung ist allein ihre Fülle. In dem Bemühen, möglichst

viele Szenen werkgetreu ins Bild zu setzen, bekommt der Film, wie richtig bemerkt

worden ist, "etwas Bilderbogenhaftes". Die Einheitlichkeit des Tons, mit der ein

Roman eine solche Vielfalt zusammenhält, ist bei einer Szenenfolge, wo jede Szene für

sich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht leicht herzustellen, und in diesem Fall hat der

Leitgedanke der Werktreue einfach zu viele verschiedenartige Szenen nach sich gezogen.

Dass man dem Film aus westlicher Sicht eine Tendenz zum 'Sozialistischen Realismus'

nachgesagt hat (siehe den nachfolgenden Literaturhinweis zu Fassbinders Effi-Briest-Verfilmung),

bezeugt jedoch nur die damals im Westen verbreitete blamable Unkenntnis der DDR-Verhältnisse.

Politisch abstinenter und von andächtigerer Werk-Verehrung als diese "Effi Briest" kann eine

Literatur-Verfilmung nicht sein.

Dass man dem Film aus westlicher Sicht eine Tendenz zum 'Sozialistischen Realismus'

nachgesagt hat (siehe den nachfolgenden Literaturhinweis zu Fassbinders Effi-Briest-Verfilmung),

bezeugt jedoch nur die damals im Westen verbreitete blamable Unkenntnis der DDR-Verhältnisse.

Politisch abstinenter und von andächtigerer Werk-Verehrung als diese "Effi Briest" kann eine

Literatur-Verfilmung nicht sein.

Sehr schön kommt hier der Altersabstand zwischen Effi und Innstetten zur

Geltung: Innstetten steht beinahe schüchtern vor so viel Jugend.

Sehr schön kommt hier der Altersabstand zwischen Effi und Innstetten zur

Geltung: Innstetten steht beinahe schüchtern vor so viel Jugend.

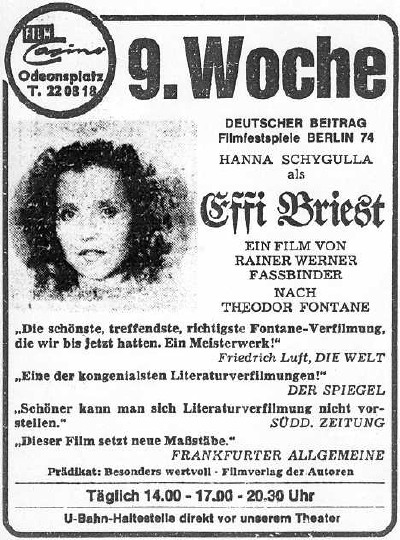

Die vierte Verfilmung erfolgte 1974 durch Rainer Werner Fassbinder (1945-1982)

mit Hanna Schygulla in der Titelrolle. Sie wurde von der Presse geradezu enthusiastisch gefeiert

und lief in den Kinos der Großstädte viele Wochen lang

(hier die Abbildungen).

Die vierte Verfilmung erfolgte 1974 durch Rainer Werner Fassbinder (1945-1982)

mit Hanna Schygulla in der Titelrolle. Sie wurde von der Presse geradezu enthusiastisch gefeiert

und lief in den Kinos der Großstädte viele Wochen lang

(hier die Abbildungen).  |

|

Eine Anzeige aus der Süddeutschen Zeitung vom August 1974.

|

Das Ungewöhnliche dieses Werkes liegt zunächst einmal darin, dass es sich um eine

Verfilmung im herkömmlichen Sinne gar nicht handelt. Zu größeren Teilen

wird der Roman nur vorgelesen (diese Partien liest Fassbinder selbst), und in den

Kernszenen wird er von den Schauspielern rezitiert. Man muss dies so sagen, weil

überwiegend nicht gespielt, nicht agiert, sondern der Text nur gespochen wird,

als sei es ein innerer Monolog. Wie wichtig Fassbinder dabei das Stimmliche war,

zeigt sich daran, dass er mehrere der Rollen von Synchron-Sprechern nachsprechen ließ: der

weltabgewandte Ton, den er haben wollte, kam ihm bei den Darstellern selbst nicht gut genug

heraus. Aus dem Unterschied zwischen dem gesprochenem Text und den gezeigten Bildern

ergeben sich allerdings immer wieder ironische Kontraste. Gleich zu Anfang wird der

'helle Sonnenschein der mittagsstillen Dorfstraße' zitiert, doch man sieht eine

verschattete Morgen- oder Abendbeleuchtung. Oder es wird von Effis wilder und

leidenschaftlicher Umarmung der Mutter gesprochen, doch sie steht nur in stiller

Pose neben ihr. Nur zwei der Szenen werden auch 'gespielt': das Gespräch

zwischen Innstetten und Wüllersdorf und Effis Zornesausbruch nach dem

unglücklichen Wiedersehen mit Annie. Hier, wo bestimmte gesellschaftliche

Verhältnisse von den mitwirkenden Personen unmittelbar kritisiert werden, zeigt

auch der Film sie leidenschaftlich, so als seien sie nur in diesen Momenten

bei Bewusstsein und alles andere mehr ein Reden neben ihnen oder über sie.

Das Ungewöhnliche dieses Werkes liegt zunächst einmal darin, dass es sich um eine

Verfilmung im herkömmlichen Sinne gar nicht handelt. Zu größeren Teilen

wird der Roman nur vorgelesen (diese Partien liest Fassbinder selbst), und in den

Kernszenen wird er von den Schauspielern rezitiert. Man muss dies so sagen, weil

überwiegend nicht gespielt, nicht agiert, sondern der Text nur gespochen wird,

als sei es ein innerer Monolog. Wie wichtig Fassbinder dabei das Stimmliche war,

zeigt sich daran, dass er mehrere der Rollen von Synchron-Sprechern nachsprechen ließ: der

weltabgewandte Ton, den er haben wollte, kam ihm bei den Darstellern selbst nicht gut genug

heraus. Aus dem Unterschied zwischen dem gesprochenem Text und den gezeigten Bildern

ergeben sich allerdings immer wieder ironische Kontraste. Gleich zu Anfang wird der

'helle Sonnenschein der mittagsstillen Dorfstraße' zitiert, doch man sieht eine

verschattete Morgen- oder Abendbeleuchtung. Oder es wird von Effis wilder und

leidenschaftlicher Umarmung der Mutter gesprochen, doch sie steht nur in stiller

Pose neben ihr. Nur zwei der Szenen werden auch 'gespielt': das Gespräch

zwischen Innstetten und Wüllersdorf und Effis Zornesausbruch nach dem

unglücklichen Wiedersehen mit Annie. Hier, wo bestimmte gesellschaftliche

Verhältnisse von den mitwirkenden Personen unmittelbar kritisiert werden, zeigt

auch der Film sie leidenschaftlich, so als seien sie nur in diesen Momenten

bei Bewusstsein und alles andere mehr ein Reden neben ihnen oder über sie.

Der Sinn dieses Verfahrens ist schon durch den Titel des Filmes angezeigt, der

vollständig lautet:

Der Sinn dieses Verfahrens ist schon durch den Titel des Filmes angezeigt, der

vollständig lautet:  Diese im Stil der Verlautbarungen der Studentenbewegung jener Zeit gehaltene

Titulierung sieht Effi ganz als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, in ihrer

Sanftmut aber eben zu keiner Anklage fähig. An einen gefühllosen Grobian

verheiratet, kann sie nur im Verhältnis zu Crampas eine gewisse Erfüllung

finden, obwohl ihr dieser - hier jünger als sie - in keiner Weise gewachsen ist.

Diese im Stil der Verlautbarungen der Studentenbewegung jener Zeit gehaltene

Titulierung sieht Effi ganz als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, in ihrer

Sanftmut aber eben zu keiner Anklage fähig. An einen gefühllosen Grobian

verheiratet, kann sie nur im Verhältnis zu Crampas eine gewisse Erfüllung

finden, obwohl ihr dieser - hier jünger als sie - in keiner Weise gewachsen ist.

Störend, weil ohne jede Verbindung zu Fontanes Roman, ist oftmals die Ausstattung.

Innstetten in Kessin wohnt nicht in einer 'Kate', sondern residiert wie in einem

Schloss, das für Effi natürlich der sprichwörtliche 'goldene Käfig'

sein soll. Die Wohnung in Berlin hingegen wirkt wieder zu modern - in diesem Falle

wohl als Anspielung auf Innstettens Karriere zu verstehen. Der einheitlich

elegische Ton, in dem der Film von der ersten bis zur letzten Szene gehalten ist,

ist allerdings auf die Dauer schwer zu ertragen. Wären die kunstvoll

hinzuarrangierten 'lebenden Bilder' nicht, würde man diese 'Lesung' schwerlich

auf einmal durchstehen. Und wiederholt gar wird sich niemand diese das Gemüt

belastende Verfilmung so leicht antun.

Störend, weil ohne jede Verbindung zu Fontanes Roman, ist oftmals die Ausstattung.

Innstetten in Kessin wohnt nicht in einer 'Kate', sondern residiert wie in einem

Schloss, das für Effi natürlich der sprichwörtliche 'goldene Käfig'

sein soll. Die Wohnung in Berlin hingegen wirkt wieder zu modern - in diesem Falle

wohl als Anspielung auf Innstettens Karriere zu verstehen. Der einheitlich

elegische Ton, in dem der Film von der ersten bis zur letzten Szene gehalten ist,

ist allerdings auf die Dauer schwer zu ertragen. Wären die kunstvoll

hinzuarrangierten 'lebenden Bilder' nicht, würde man diese 'Lesung' schwerlich

auf einmal durchstehen. Und wiederholt gar wird sich niemand diese das Gemüt

belastende Verfilmung so leicht antun.  Dennoch trifft Fassbinders Film eine Seite des Romans vielleicht besser als die drei

anderen: das Träumerisch-Unwirkliche der Figur Effis selbst. In Hanna

Schygulla ist sie ein Wesen wie nicht von dieser Welt. Dass sie Innstetten

betrogen hat, wird gar nicht realisiert. Sie ist von Anfang bis Ende das

Menschenkind, das für uns alle zu schade ist - jenes Inbild von Poesie eben,

als das man auch die Romanfigur wahrzunehmen gewohnt ist.

Dennoch trifft Fassbinders Film eine Seite des Romans vielleicht besser als die drei

anderen: das Träumerisch-Unwirkliche der Figur Effis selbst. In Hanna

Schygulla ist sie ein Wesen wie nicht von dieser Welt. Dass sie Innstetten

betrogen hat, wird gar nicht realisiert. Sie ist von Anfang bis Ende das

Menschenkind, das für uns alle zu schade ist - jenes Inbild von Poesie eben,

als das man auch die Romanfigur wahrzunehmen gewohnt ist.

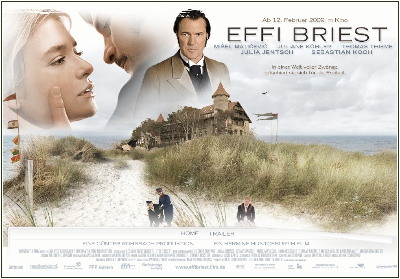

Die fünfte und vorerst letzte Verfilmung ist die von Hermine Huntgeburth (geb. 1957) mit Julia Jentsch in der Hauptrolle, in die

Kinos gekommen im Februar 2009 (Abbildungen). Sie folgt der Romanhandlung

in der Hauptlinie genau, weicht zuletzt allerdings entschieden von ihr ab: Effi stirbt nicht, sondern sie wird wie ihr Urbild Elisabeth von Ardenne

berufstätig.

Die fünfte und vorerst letzte Verfilmung ist die von Hermine Huntgeburth (geb. 1957) mit Julia Jentsch in der Hauptrolle, in die

Kinos gekommen im Februar 2009 (Abbildungen). Sie folgt der Romanhandlung

in der Hauptlinie genau, weicht zuletzt allerdings entschieden von ihr ab: Effi stirbt nicht, sondern sie wird wie ihr Urbild Elisabeth von Ardenne

berufstätig. Dieser Schluss ist zugleich auch die Botschaft des Filmes. Er zeigt - oder will zeigen -, wie eine von ihren Eltern und ihrem

Ehemann gänzlich unmündig gehaltene junge Frau sich durch eine sexuelle Affäre erst entdeckt und zu einem selbstbestimmten

Leben fähig wird. Das bewährt sich, als sie von Innstetten geschieden und von ihren Eltern verstoßen wird. Sie verzweifelt nicht,

sondern nimmt eine Stelle als Hilfsbibliothekarin an, die ihr - gemeinsam mit Roswitha - anscheinend auch ein auskömmliches Leben sichert.

Dieser Schluss ist zugleich auch die Botschaft des Filmes. Er zeigt - oder will zeigen -, wie eine von ihren Eltern und ihrem

Ehemann gänzlich unmündig gehaltene junge Frau sich durch eine sexuelle Affäre erst entdeckt und zu einem selbstbestimmten

Leben fähig wird. Das bewährt sich, als sie von Innstetten geschieden und von ihren Eltern verstoßen wird. Sie verzweifelt nicht,

sondern nimmt eine Stelle als Hilfsbibliothekarin an, die ihr - gemeinsam mit Roswitha - anscheinend auch ein auskömmliches Leben sichert.

Von der Gefälligkeit und Versöhnlichkeit des Fontane'schen Romans bleibt dabei allerdings

nichts übrig. Effi ist hier so sprach-, willen- und auch charakterlos, wie es die Romanfigur bei weitem nicht ist und wie man es auch Julia Jentsch als

Erscheinung nicht abnimmt, im Grunde eine 'Frau ohne Eigenschaften', nur Opfer. Innstetten ist ein gemüt- und verständnisloser Bürokrat,

der seine Frau in der Hochzeitsnacht nahezu vergewaltigt - mit dem smarten Sebastian Koch in keiner Weise glaubhaft besetzt. Am besten ist noch der

alte Briest getroffen, der hier aber völlig unter der Vormundschaft seiner Frau steht. Diese hat Effi die Ehe mit Innstetten hauptsächlich

aufgenötigt, weil sie mit ihm, ihrem früheren Verehrer, wieder in näheren Kontakt kommen will. Ein intimer Briefwechsel zwischen den

beiden, hinter Effis Rücken geführt, gibt darüber letzte Gewissheit. So kommt es dazu, dass Effi auch ein Versöhnungsangebot

der Eltern zum Schluss zurückweist. Sie zündet sich in ihrer Gegenwart eine Zigarette an, sagt sich von ihnen los und

geht ihrer Wege - wie eine Vorläuferin der 1968er Protest-Generation.

Von der Gefälligkeit und Versöhnlichkeit des Fontane'schen Romans bleibt dabei allerdings

nichts übrig. Effi ist hier so sprach-, willen- und auch charakterlos, wie es die Romanfigur bei weitem nicht ist und wie man es auch Julia Jentsch als

Erscheinung nicht abnimmt, im Grunde eine 'Frau ohne Eigenschaften', nur Opfer. Innstetten ist ein gemüt- und verständnisloser Bürokrat,

der seine Frau in der Hochzeitsnacht nahezu vergewaltigt - mit dem smarten Sebastian Koch in keiner Weise glaubhaft besetzt. Am besten ist noch der

alte Briest getroffen, der hier aber völlig unter der Vormundschaft seiner Frau steht. Diese hat Effi die Ehe mit Innstetten hauptsächlich

aufgenötigt, weil sie mit ihm, ihrem früheren Verehrer, wieder in näheren Kontakt kommen will. Ein intimer Briefwechsel zwischen den

beiden, hinter Effis Rücken geführt, gibt darüber letzte Gewissheit. So kommt es dazu, dass Effi auch ein Versöhnungsangebot

der Eltern zum Schluss zurückweist. Sie zündet sich in ihrer Gegenwart eine Zigarette an, sagt sich von ihnen los und

geht ihrer Wege - wie eine Vorläuferin der 1968er Protest-Generation. |

|

Das Plakat zur Verfilmung von 2009

|

Es ist nicht zuletzt auf die Serie der Verfilmungen zurückzuführen, dass

Fontane heute vielen allein als der Verfasser von "Effi Briest" bekannt

ist, und auch in den Schulen wird - wenn überhaupt Fontane - nur dieser

Roman von ihm gelesen. Doch auch nach der Menge der Sekundärliteratur liegt er

innerhalb des Fontaneschen Werkes an der Spitze. Hier wird allerdings nahezu

ausschließlich sein Kunstcharakter untersucht und hervorgehoben, fast als

wollte man gewisse inhaltlichen Schwächen darüber vergessen machen.

Soweit Autoren sich auf den Inhalt jedoch einlassen, kommen sie um den

einen und anderen kritischen Akzent nicht herum - die Sentimentalität des Schlusses

betreffend etwa oder das nicht völlig Nachvollziehbare von Effis Verhältnis zu

Crampas oder überhaupt das nicht ganz Stimmige ihres Persönlichkeitsbildes.

Ihre Bereitschaft, dem ersten standesgemäßen Freier ihr Jawort zu geben, schreibt

Gisela Elsner, passe nicht zu dem 'Wildfang', als der Effi in ihrem Elternhaus

aufwachse, das "nackte Bekenntnis zum Karrierismus", mit dem sie sich an

Innstetten verheiraten lasse, müsste diesem Mädchen eigentlich fremd sein.

Es ist nicht zuletzt auf die Serie der Verfilmungen zurückzuführen, dass

Fontane heute vielen allein als der Verfasser von "Effi Briest" bekannt

ist, und auch in den Schulen wird - wenn überhaupt Fontane - nur dieser

Roman von ihm gelesen. Doch auch nach der Menge der Sekundärliteratur liegt er

innerhalb des Fontaneschen Werkes an der Spitze. Hier wird allerdings nahezu

ausschließlich sein Kunstcharakter untersucht und hervorgehoben, fast als

wollte man gewisse inhaltlichen Schwächen darüber vergessen machen.

Soweit Autoren sich auf den Inhalt jedoch einlassen, kommen sie um den

einen und anderen kritischen Akzent nicht herum - die Sentimentalität des Schlusses

betreffend etwa oder das nicht völlig Nachvollziehbare von Effis Verhältnis zu

Crampas oder überhaupt das nicht ganz Stimmige ihres Persönlichkeitsbildes.

Ihre Bereitschaft, dem ersten standesgemäßen Freier ihr Jawort zu geben, schreibt

Gisela Elsner, passe nicht zu dem 'Wildfang', als der Effi in ihrem Elternhaus

aufwachse, das "nackte Bekenntnis zum Karrierismus", mit dem sie sich an

Innstetten verheiraten lasse, müsste diesem Mädchen eigentlich fremd sein.

Einen anderen kritischen Akzent setzt Christine Brückner in ihren 'Ungehaltenen

Reden ungehaltener Frauen', einer imaginären Ansprache Effis an ihren Hund Rollo.

Ihren vielbewunderten Jugend-Charme macht Effi sich hier zum Vorwurf und wendet

sich damit gewissermaßen auch gegen den Autor, der in dieser Hinsicht ja ihr

Hauptverehrer ist:

Einen anderen kritischen Akzent setzt Christine Brückner in ihren 'Ungehaltenen

Reden ungehaltener Frauen', einer imaginären Ansprache Effis an ihren Hund Rollo.

Ihren vielbewunderten Jugend-Charme macht Effi sich hier zum Vorwurf und wendet

sich damit gewissermaßen auch gegen den Autor, der in dieser Hinsicht ja ihr

Hauptverehrer ist:

An Fontane gerichtet, müsste die Frage heißen: Warum fällt nicht ein einziges kritisches

Wort darüber, dass Effi sich um ihr Kind nicht kümmert? Warum lässt er es für sie nahezu

nicht vorhanden sein bis zu dem Tag, wo sie es als längst geschiedene Frau wiedersehen

will? Vielleicht nicht doch nur, damit sie als Liebesobjekt umso begehrenswerter erscheint?

Und zu Effis Eltern bemerkt Christine Brückner in einer Tagebuch-Aufzeichnung (Mein schwarzes

Sofa. Aufzeichnungen. Frankfurt/Berlin 1981. S. 266):

An Fontane gerichtet, müsste die Frage heißen: Warum fällt nicht ein einziges kritisches

Wort darüber, dass Effi sich um ihr Kind nicht kümmert? Warum lässt er es für sie nahezu

nicht vorhanden sein bis zu dem Tag, wo sie es als längst geschiedene Frau wiedersehen

will? Vielleicht nicht doch nur, damit sie als Liebesobjekt umso begehrenswerter erscheint?

Und zu Effis Eltern bemerkt Christine Brückner in einer Tagebuch-Aufzeichnung (Mein schwarzes

Sofa. Aufzeichnungen. Frankfurt/Berlin 1981. S. 266):

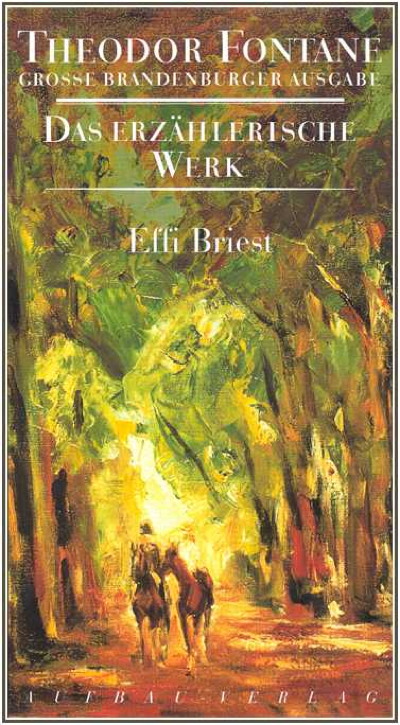

Unter den vielen Ausgaben, in denen "Effi Briest" in jüngerer Zeit erschienen ist,

ragt die im Aufbau-Verlag Berlin erscheinende "Große Brandenburger Ausgabe" von Gotthard

Erler heraus, im Falle des Effi-Briest-Bandes ediert von Christine Hehle. Diese Ausgabe hält

sich strikt an die Textgestalt der Erstdrucke und zeichnet sich durch eine hervorragende

Kommentierung aus. Solange es eine 'kritische' Ausgabe der Werke Fontanes nicht gibt, also

eine, die über Handschrift und Drucke den von ihm ursprünglich gewünschten Wortlaut

restlos erschließt, bietet die "Große Brandenburger Ausgabe" zur Textgestalt die

verlässlichste Auskunft.

Unter den vielen Ausgaben, in denen "Effi Briest" in jüngerer Zeit erschienen ist,

ragt die im Aufbau-Verlag Berlin erscheinende "Große Brandenburger Ausgabe" von Gotthard

Erler heraus, im Falle des Effi-Briest-Bandes ediert von Christine Hehle. Diese Ausgabe hält

sich strikt an die Textgestalt der Erstdrucke und zeichnet sich durch eine hervorragende

Kommentierung aus. Solange es eine 'kritische' Ausgabe der Werke Fontanes nicht gibt, also

eine, die über Handschrift und Drucke den von ihm ursprünglich gewünschten Wortlaut

restlos erschließt, bietet die "Große Brandenburger Ausgabe" zur Textgestalt die

verlässlichste Auskunft.  |

|

Die Umschlagseite von "Effi Briest" in der Großen Brandenburger Ausgabe, 1998 herausgegeben und kommentiert von Christine Hehle.

|

Der 1995 erschienene Roman "Ein weites Feld" von Günter Grass zitiert

zwar in seinem Titel die bekannte Redewendung aus "Effi Briest" und nimmt auch

auf Fontane Bezug, hat aber mit der Effi-Briest-Geschichte nichts zu tun. Seine

Hauptgestalt ist der Fontane-Liebhaber Theo Wuttke (Fonty genannt), der sich unter

den Werken Fontanes vor allem für den Roman "Irrungen Wirrungen" interessiert und

für ihn einen bestimmten Erlebnis-Hintergrund erschließt bzw. 'erforscht'. Die beiden -

vermeintlich in Dresden - von Fontane gezeugten unehelichen Kinder

sollen demnach Kinder einer Gärtnerstochter gewesen sein, die Fontane sitzen

ließ und die dann als Lene Nimptsch in seinem Werk wiederkehrt. Wuttke alias Fonty

scheint oder wünscht, Urenkel eines dieser Kinder zu sein und damit in

direkter Linie von Fontane selbst abzustammen. Wahr ist an dieser Geschichte

freilich nichts, auch wenn Grass die Fontane-Forschung damit zunächst verblüffen

konnte, sie ist nicht einmal plausibel erfunden.

Der 1995 erschienene Roman "Ein weites Feld" von Günter Grass zitiert

zwar in seinem Titel die bekannte Redewendung aus "Effi Briest" und nimmt auch

auf Fontane Bezug, hat aber mit der Effi-Briest-Geschichte nichts zu tun. Seine

Hauptgestalt ist der Fontane-Liebhaber Theo Wuttke (Fonty genannt), der sich unter

den Werken Fontanes vor allem für den Roman "Irrungen Wirrungen" interessiert und

für ihn einen bestimmten Erlebnis-Hintergrund erschließt bzw. 'erforscht'. Die beiden -

vermeintlich in Dresden - von Fontane gezeugten unehelichen Kinder

sollen demnach Kinder einer Gärtnerstochter gewesen sein, die Fontane sitzen

ließ und die dann als Lene Nimptsch in seinem Werk wiederkehrt. Wuttke alias Fonty

scheint oder wünscht, Urenkel eines dieser Kinder zu sein und damit in

direkter Linie von Fontane selbst abzustammen. Wahr ist an dieser Geschichte

freilich nichts, auch wenn Grass die Fontane-Forschung damit zunächst verblüffen

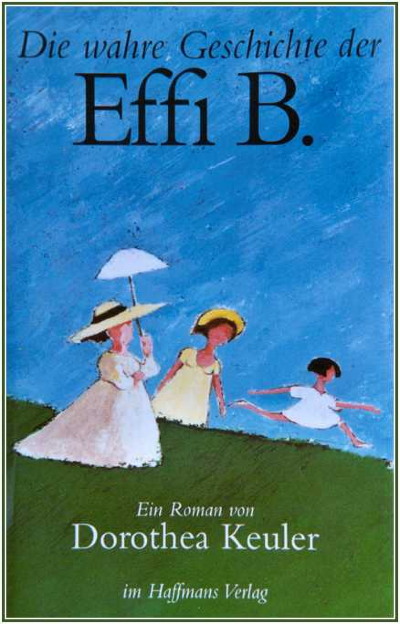

konnte, sie ist nicht einmal plausibel erfunden.  Das vorerst letzte Nachwirkungs-Zeugnis für Fontanes "Effi Briest" ist ein

Roman, der das Schicksal der Titelheldin in einer abenteuerlich anderen Variante

erzählt, die 1998 erschienene "Wahre Geschichte der Effi B." von Dorothea Keuler.

Das vorerst letzte Nachwirkungs-Zeugnis für Fontanes "Effi Briest" ist ein

Roman, der das Schicksal der Titelheldin in einer abenteuerlich anderen Variante

erzählt, die 1998 erschienene "Wahre Geschichte der Effi B." von Dorothea Keuler.  |

|

Die Erstausgabe der Effi-B.-Geschichte von Dorothea Keuler (1999 folgte ihr eine Taschenbuch-Ausgabe im Piper-Verlag)

|

Die Geschichte geht so, dass Effis Mutter von Innstetten nicht nur verehrt worden ist,

sondern auch ein Kind von ihm bekommen hat: den zu Effis Vetter erklärten

Dagobert, der mithin ihr Halbbruder ist. Effi weiß davon jedoch nichts, heiratet

Innstetten und erfährt erst aus zufällig aufgefundenen Briefen von dem

früheren Verhältnis ihrer Mutter und einem Kind. Da man ihr dies verschwiegen

hat, nimmt sie an, dass sie selbst jenes Kind sei, mithin ihren Vater geheiratet

habe, und verlässt Innstetten ohne weitere Erklärung. Dieser verbreitet daraufhin die

Geschichte von ihrer Untreue in Kessin und dem Duell mit Crampas, der tatsächlich

jedoch selbst sich erschossen hat, weil Innstetten ihn der Bestechlichkeit

überführte. Heraus findet dies alles Effis Tochter Anni, als sie Dagobert

heiraten will, der ja ihr Onkel ist, und die familiären Widerstände dagegen

nicht versteht. Ergänzt wird die Handlung durch einen Mordversuch von Effis Mutter

an einer Zofe, die auf das Geheimnis des unehelichen Dagobert gekommen ist, durch ein

lesbisches Verhältnis Effis zu der Sängerin Trippelli, durch einen in mehrere

diese Umstände geheimnisvoll sich einmischenden Chinesen und weitere

überraschende Momente.

Die Geschichte geht so, dass Effis Mutter von Innstetten nicht nur verehrt worden ist,

sondern auch ein Kind von ihm bekommen hat: den zu Effis Vetter erklärten

Dagobert, der mithin ihr Halbbruder ist. Effi weiß davon jedoch nichts, heiratet

Innstetten und erfährt erst aus zufällig aufgefundenen Briefen von dem

früheren Verhältnis ihrer Mutter und einem Kind. Da man ihr dies verschwiegen

hat, nimmt sie an, dass sie selbst jenes Kind sei, mithin ihren Vater geheiratet

habe, und verlässt Innstetten ohne weitere Erklärung. Dieser verbreitet daraufhin die

Geschichte von ihrer Untreue in Kessin und dem Duell mit Crampas, der tatsächlich

jedoch selbst sich erschossen hat, weil Innstetten ihn der Bestechlichkeit

überführte. Heraus findet dies alles Effis Tochter Anni, als sie Dagobert

heiraten will, der ja ihr Onkel ist, und die familiären Widerstände dagegen

nicht versteht. Ergänzt wird die Handlung durch einen Mordversuch von Effis Mutter

an einer Zofe, die auf das Geheimnis des unehelichen Dagobert gekommen ist, durch ein

lesbisches Verhältnis Effis zu der Sängerin Trippelli, durch einen in mehrere

diese Umstände geheimnisvoll sich einmischenden Chinesen und weitere

überraschende Momente.  Natürlich ist dies alles nicht ernst gemeint, sondern soll demonstrieren,

was ein Kolportageroman aus dem Effi-Briest-Stoff machen kann oder könnte.

Indessen sind Travestien, wie man solche Formen nennt, nur so lange amüsant,

wie sie nicht in Willkür ausarten, und diese Grenze ist hier

überschritten. Nicht nur steckt das Ganze voller bizarrer Erfindungen, die

mit der Romanhandlung nichts zu tun haben, sondern es wird aus unerfindlichen

Gründen auch noch eine Zeitversetzung mit dieser vorgenommen. Das Geschehen

spielt hier erst nach 1900, also gegenüber "Effi Briest" um wenigstens zwanzig

Jahre verspätet, und so weiß man nicht, was die Aufnahme dieses Stoffes

überhaupt soll. Alle Bezüge auf Fontanes Roman laufen immer schon

insofern ins Leere, als man zeitlich in ihm gar nicht ankommt, von groben

Anachronismen auch in der gewählten Handlungszeit gar nicht gesprochen.

Der Titel "Effi B." ist also weiter nichts als ein Lockangebot, zu dem die

versprochene gute Unterhaltung ausbleibt. Geboten wird allenfalls Zerstreuung,

und wer dieses Buch überhaupt zu Ende liest, wird sicher nach kürzester

Zeit vergessen haben, wovon darin die Rede ist. So kritisch auch immer man Fontanes

Roman ansehen kann - sein Werk ist von anderem Gewicht, es gibt

auch nach wiederholter Lektüre noch Anlass zum Nachdenken.

Natürlich ist dies alles nicht ernst gemeint, sondern soll demonstrieren,

was ein Kolportageroman aus dem Effi-Briest-Stoff machen kann oder könnte.

Indessen sind Travestien, wie man solche Formen nennt, nur so lange amüsant,

wie sie nicht in Willkür ausarten, und diese Grenze ist hier

überschritten. Nicht nur steckt das Ganze voller bizarrer Erfindungen, die

mit der Romanhandlung nichts zu tun haben, sondern es wird aus unerfindlichen

Gründen auch noch eine Zeitversetzung mit dieser vorgenommen. Das Geschehen

spielt hier erst nach 1900, also gegenüber "Effi Briest" um wenigstens zwanzig

Jahre verspätet, und so weiß man nicht, was die Aufnahme dieses Stoffes

überhaupt soll. Alle Bezüge auf Fontanes Roman laufen immer schon

insofern ins Leere, als man zeitlich in ihm gar nicht ankommt, von groben

Anachronismen auch in der gewählten Handlungszeit gar nicht gesprochen.

Der Titel "Effi B." ist also weiter nichts als ein Lockangebot, zu dem die

versprochene gute Unterhaltung ausbleibt. Geboten wird allenfalls Zerstreuung,

und wer dieses Buch überhaupt zu Ende liest, wird sicher nach kürzester

Zeit vergessen haben, wovon darin die Rede ist. So kritisch auch immer man Fontanes

Roman ansehen kann - sein Werk ist von anderem Gewicht, es gibt

auch nach wiederholter Lektüre noch Anlass zum Nachdenken.