Zur Wirkung allgemein

"Romeo und Julia auf dem Dorfe" wurde schon zu Lebzeiten Kellers die bekannteste seiner Seldwyler

Novellen. Bereits 1875 erschien eine separate Ausgabe davon, und es gab Übersetzungen ins Französische,

Dänische und Italienische. Ebenso früh zeigte sich das Bedürfnis nach einer Illustrierung. Der Basler

Historienmaler Ernst Stückelberg (1831-1903), von Keller hoch geschätzt, präsentierte schon 1867

auf der Pariser Weltausstellung ein Gemälde mit dem Titel "Jugendliebe oder Heimkehr von Sali und

Vrenchen", zu dem eine Nichte Kellers Modell gestanden hatte. 1869 gewann das Bild auf der Internationalen

Kunstausstellung in München die Goldmedaille. Keller erhielt davon 1881 eine Reproduktion

und hängte sie in seiner Züricher Wohnung auf.

|

|

Ernst Stückelberg: Jugendliebe (1867)

|

Zu anderen und weiteren Vorhaben dieser Art ging er allerdings auf Distanz. Als ihm der Verleger Ferdinand Weibert

im Februar 1884 eine illustrierte Geschenk-Ausgabe der Novelle vorschlug, antwortete er, dass er ein solches Angebot schon

von einem anderen Verlag erhalten und abgelehnt habe, und fügte hinzu:

... wie ich denn überhaupt für die Zeitrichtung, die Literatur immer mehr an das Schlepptau der Illustration

zu hängen, nicht gerade begeistert bin. Ich fürchte, das große Lesepublikum werde zuletzt das selbsttätige

innere Anschauen poetischer Gestaltung ganz verlernen und nichts mehr zu sehen imstande sein, wenn nicht ein Holzschnitt daneben

gedruckt ist.

Zu dieser Zeit wusste er schon von einem Zyklus großformatiger Bleistift-Zeichnungen des Genremalers Eduard Kurzbauer

(1840-1879), der zu seiner Dorfgeschichte in Wien ausgestellt worden war, fand diese Bilderserie aber auch malerisch ungeeignet.

Weibert beauftragte daraufhin den Berliner Akademie-Professor Paul Thumann mit der Illustrierung, welcher sich jedoch so viel

Zeit ließ, dass das Projekt zu Kellers Erleichterung auf der Strecke blieb.

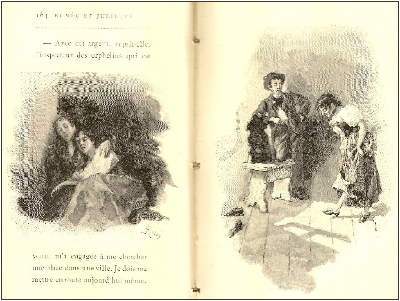

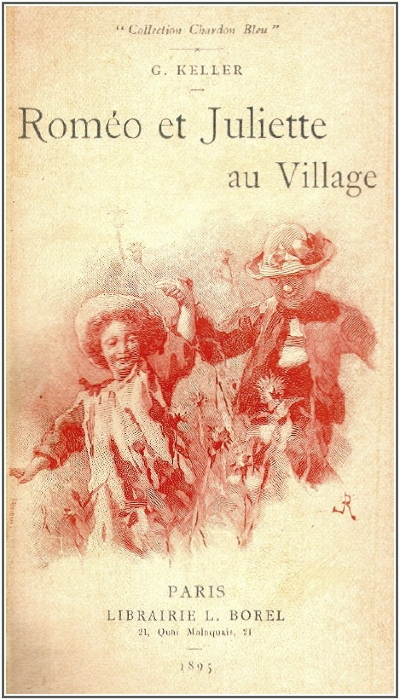

Keinen Einfluss hatten er und seine Verleger aber auf die übersetzten Ausgaben, da rechtliche Bindungen hier noch nicht

bestanden. So erschien eine erste illustrierte Ausgabe des Werkes 1895 in Paris.

|

|

Die französische Ausgabe von 1895

|

Zu weiteren Illustrationen kam es dann aber

erst mit dem Freiwerden der Rechte ab 1919, wenn man von den acht Holzschnitten absieht, die 1917 Ernst Würtenberger

(1868-1934) als Graphikmappe herausgab.

|

|

Ernst Würtenberger: Sali und Vrenchen (1917)

|

Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind über 30 illustrierte Ausgaben von "Romeo und Julia auf dem Dorfe" erschienen, davon

die Mehrzahl allerdings nur mit wenig ansehnlichen Schwarz-Weiß-Bildern. Die hier einbezogenen zehn Ausgaben sind insgesamt die

markantesten, nicht nur zeichnerisch, sondern auch in der Originalität der Gestaltung.

Wie nahezu immer im 20. Jahrhundert geht es den Illustratoren allerdings weniger um ein Abbilden

als um die Kennzeichnung des Geschehens in einer bestimmten künstlerischen Sicht. Die Bilder sind deshalb oft zugleich

Deutung und lassen sich von Fall zu Fall auch daraufhin befragen. Sinnvolle Aufgaben lassen sich leicht darin finden, dass zu den

Abbildungen der betreffende Handlungsmoment wiedergegeben und seine Auffassung durch den Zeichner gekennzeichnet

werden muss. Auf didaktisch lohnende Aspekte ist nachfolgend hingewiesen.

Schon 1901 wurde der Stoff der Novelle von dem französischen Komponisten Frederick Delius (1862-1934) vertont. "A Village Romeo

et Juliette" heißt die Oper, die 1907 übersetzt auch nach Deutschland gelangte und seither eine ganze Anzahl von Inszenierungen

erlebt hat, die letzte 1987 am Stadttheater Bern. Die Handlung ist in sechs Akte ('Bilder') gegliedert und folgt - mit den gebotenen Raffungen - dem

Geschehen der Novelle recht genau.

Die nachfolgende Szene spielt in Vrenchens Haus, nachdem Sali deren Vater niedergeschlagen hat.

Ach, die Nacht bricht

herein, die letzte Nacht im alten Haus, singt Vrenchen, und Sali fragt:

Was willst du tun? Wo gehst du hin?

Hinaus in die Welt, antwortet sie, und er erwidert:

Nein, nein, das darf nicht sein, du darfst dich nicht trennen von mir. Wohin

du gehst, ich folge, Vrenchen, Vrenchen, mein Glück.

Eine Aufnahme mit dem Philharmonischen Orchester Kiel unter Klauspeter Seibel mit Eva Cristine Reimer (Sopran) und Karsten

Ruß (Tenor). Cpo 1998.

Eine Aufnahme mit dem Philharmonischen Orchester Kiel unter Klauspeter Seibel mit Eva Cristine Reimer (Sopran) und Karsten

Ruß (Tenor). Cpo 1998.

Ein weiteres Wirkungszeugnis des 20. Jahrhunderts stellen die Verfilmungen dar. Zwei von ihnen werden am Ende dieser Ebene,

unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

[Erster Teil]

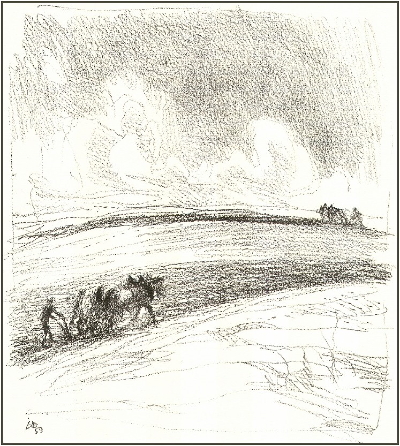

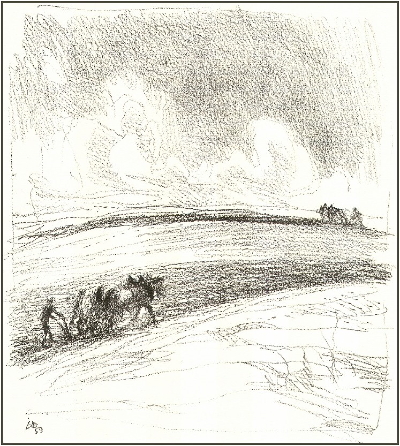

Die Zeichnung von Baumberger zeigt den mittleren Acker noch gewissermaßen unberührt (ohne die von Keller genannten Steine

und Disteln), aber schon einen drohenden Himmel. Die Zeichnung von Rossi ist eine Illustration im Stil des 19. Jahrhunderts und die von Walser

hat etwas von einer humoristischen Idylle.

An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der beiden

äußersten; der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen ...

An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zweien dieser Äcker, und zwar auf jedem der beiden

äußersten; der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen ...

|

|

Zeichnung von Otto Baumberger (1961)

|

~~~~~~~~~~~~

Das war ein grünbemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Knabe und

ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich den Vormittagsimbiss heranfuhren.

Das war ein grünbemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Knabe und

ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich den Vormittagsimbiss heranfuhren.

|

|

Zeichnung von Luigi Rossi (1895)

|

~~~~~~~~~~~~

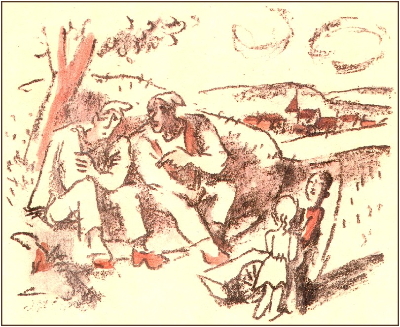

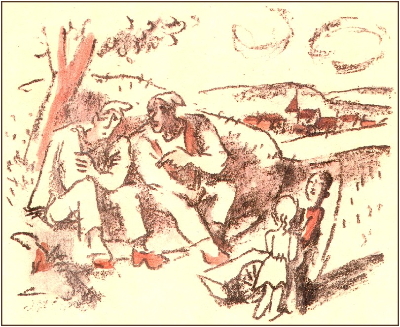

Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern

mitteilten, die nicht von der Stelle wichen, solange gegessen und getrunken wurde ...

Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern

mitteilten, die nicht von der Stelle wichen, solange gegessen und getrunken wurde ...

|

|

Zeichnung von Karl Walser (1924)

|

[Zweiter Teil]

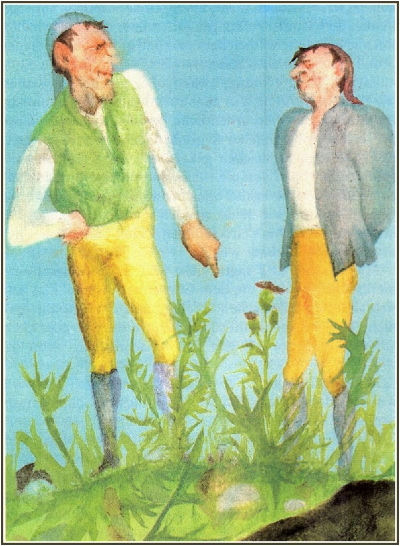

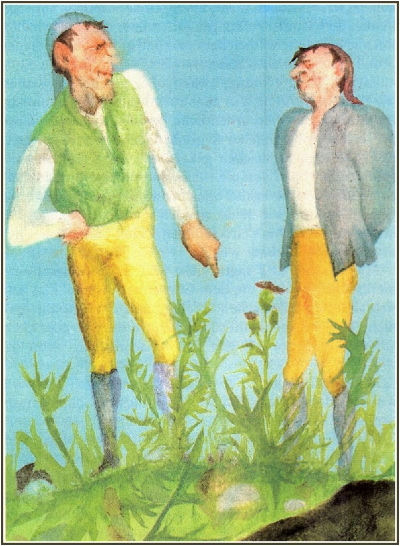

Die erste Zeichnung von Würfel zeigt nach Mimik und Gestik sehr schön den Gegensatz zwischen Manz, dem Käufer

des Ackers, und Marti, der sich zuvor noch eine Ecke von ihm abgeschnitten hat. Der eine deutet halb ungläubig, halb schon

ängstlich auf das abgeschnittene Stück, weil er weiß, dass er sich damit nicht wird abfinden können. Der andere

lässt die Forderung ironisch-amüsiert ins Leere laufen.

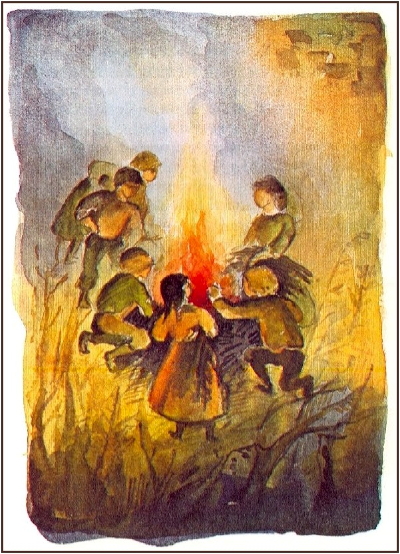

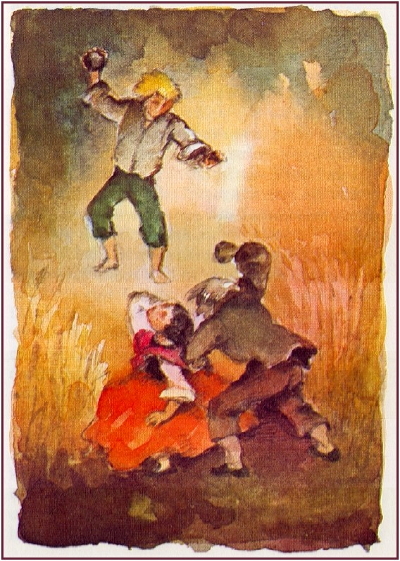

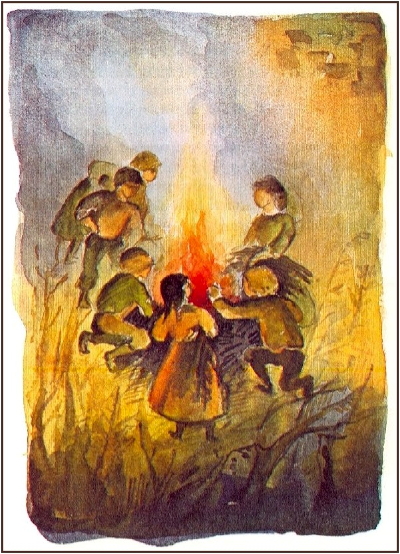

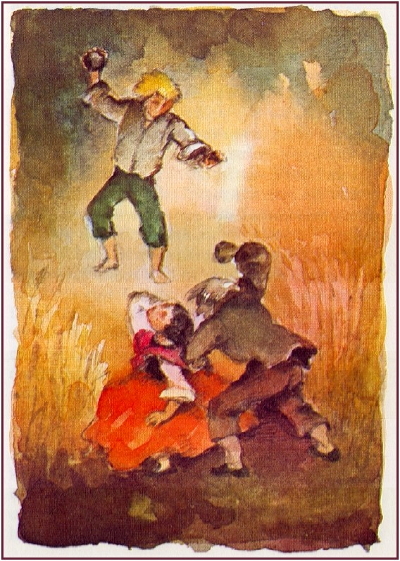

Das Aquarell zum Tanz der Kinder um das Feuer nimmt mit seinen blutroten Farben schon etwas von dem bösen Verlauf des

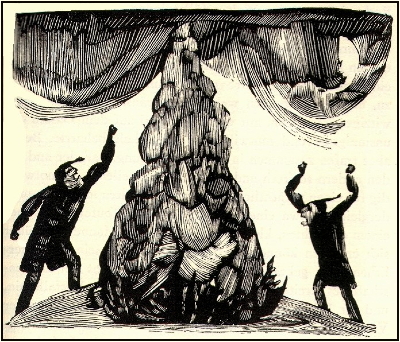

Streites mit auf. - Die Anhäufung der Steine auf dem abgeschnittenen Ackerstück in der Zeichnung von Baumberger deutet

in der Bewegung der Männer eine gewisse Freude - Schadenfreude - an.

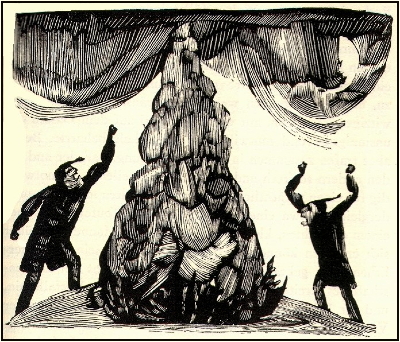

Das zweite Bild von Würfel ist eine gezeichnete Metapher und Redewendung: die aufgehäuften Steine bringen 'den Himmel

zum Einsturz'. Die Zeichnung von Gimmi drückt die Ratlosigkeit ob des Streites aus, naheliegend in dem Haus von Marti, der düster

schweigend vor sich hinsieht.

~~~~~~~~~~~~

"... es ist ein ganz absonderlicher Spaß von dir, wenn du nun einen solchen lächerlichen und unvernünftigen

Schnörkel dazwischen bringen willst, und wir beide würden einen Übernamen bekommen, wenn wir den krummen

Zipfel da bestehen ließen ..."

"... es ist ein ganz absonderlicher Spaß von dir, wenn du nun einen solchen lächerlichen und unvernünftigen

Schnörkel dazwischen bringen willst, und wir beide würden einen Übernamen bekommen, wenn wir den krummen

Zipfel da bestehen ließen ..."

|

|

Zeichnung von Wolfgang Würfel (1982)

|

~~~~~~~~~~~~

Das wilde Zeug, an der Sonne gedörrt, wurde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt,

dass der Qualm weithin sich verbreitete und die jungen Leutchen darin herumsprangen wie besessen.

Das wilde Zeug, an der Sonne gedörrt, wurde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt,

dass der Qualm weithin sich verbreitete und die jungen Leutchen darin herumsprangen wie besessen.

|

|

Aquarell von Christiane Lesch (1981)

|

~~~~~~~~~~~~

Die nächsten Tage war es schon eine härtere Arbeit, zu welcher

Mannsleute gehörten, als Manz die Steine aufnehmen und wegfahren ließ.

Es wollte kein Ende nehmen und alle Steine der Welt schienen da beisammen zu sein.

Die nächsten Tage war es schon eine härtere Arbeit, zu welcher

Mannsleute gehörten, als Manz die Steine aufnehmen und wegfahren ließ.

Es wollte kein Ende nehmen und alle Steine der Welt schienen da beisammen zu sein.

|

|

Zeichnung von Otto Baumberger (1961)

|

Erst als die Sache schon beinahe fertig, hörte er von dem schönen Denkmal, welches Manz da errichtet, rannte

voll Wut hinaus, sah die Bescherung ...

Erst als die Sache schon beinahe fertig, hörte er von dem schönen Denkmal, welches Manz da errichtet, rannte

voll Wut hinaus, sah die Bescherung ...

|

|

Zeichnung von Wolfgang Würfel (1966)

|

~~~~~~~~~~~~

Ihre Weiber verhielten sich verschieden bei dieser Verarmung und Verschlechterung des ganzen Wesens. Die Frau des Marti,

welche von guter Art war, hielt den Verfall nicht aus, härmte sich ab und starb, ehe ihre Tochter vierzehn Jahre alt war.

Ihre Weiber verhielten sich verschieden bei dieser Verarmung und Verschlechterung des ganzen Wesens. Die Frau des Marti,

welche von guter Art war, hielt den Verfall nicht aus, härmte sich ab und starb, ehe ihre Tochter vierzehn Jahre alt war.

|

|

Zeichnung von Wilhelm Gimmi (1943)

|

[Dritter Teil]

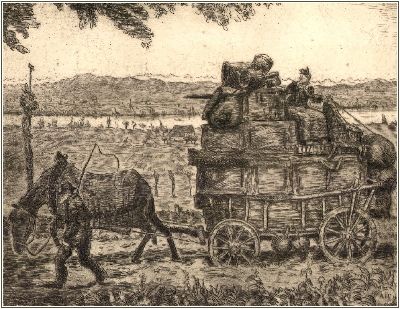

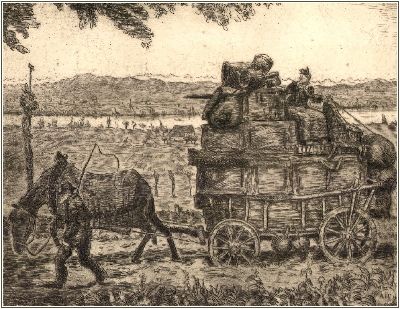

Die Zeichnung von Hildenbrand verdeutlicht den Gegensatz zwischen dem wütend ausschreitenden Manz, der sich seiner

beschämenden Situation bewusst ist, und seiner dümmlich-neugierigen Frau, deren Blick nicht weiter als bis zur

nächsten Ecke reicht. - Die Zeichnung von Walser hingegen fasst die Situation mehr humoristisch auf: der sich

skeptisch am Kopf kratzende Mann lässt für diesen Einzug nicht Gutes erwarten.

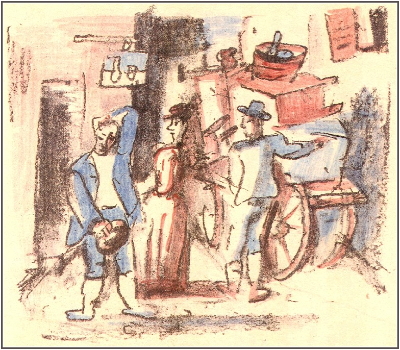

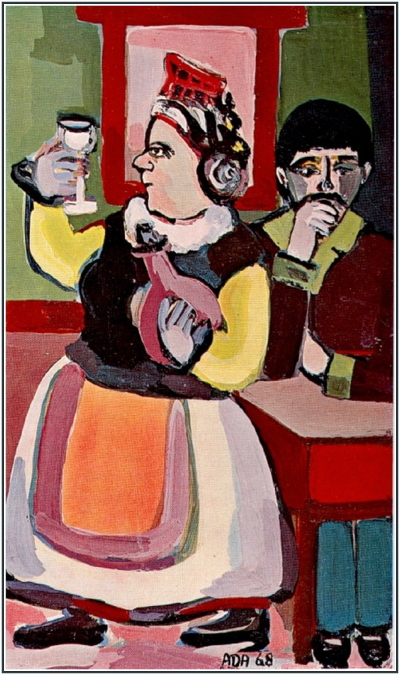

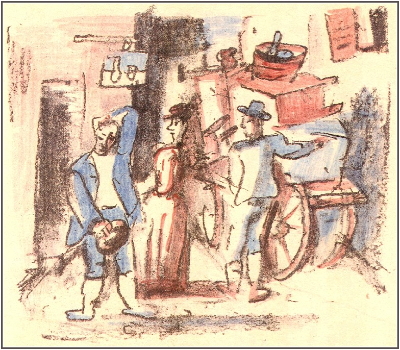

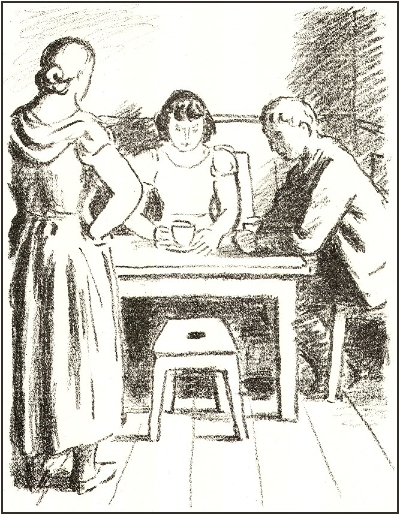

Das Gemälde von Ada Wolpe zeigt einen hoffnungslos ins Leere blickenden Manz und eine so dumm wie ungeschickt

sich anstellende Wirtin. Die Unpassendheiten ihrer Rede werden verbildlicht in der beflissenen Plumpheit, mit der

sie die Getränke zu den Gästen bringt.

~~~~~~~~~~~~

Die Frau legte aber nichtsdestominder ihren besten Staat an, als sie sich oben auf die Gerümpelfuhre setzte,

und machte ein Gesicht voller Hoffnungen, als künftige Stadtfrau schon mit Verachtung auf die Dorfgenossen herabsehend ...

Die Frau legte aber nichtsdestominder ihren besten Staat an, als sie sich oben auf die Gerümpelfuhre setzte,

und machte ein Gesicht voller Hoffnungen, als künftige Stadtfrau schon mit Verachtung auf die Dorfgenossen herabsehend ...

|

|

Radierung von Adolf Hildenbrand (1919)

|

~~~~~~~~~~~~

"Da wären wir!", sagte Manz, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschrak darüber,

denn das war in der Tat ein trauriger Gasthof.

"Da wären wir!", sagte Manz, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschrak darüber,

denn das war in der Tat ein trauriger Gasthof.

|

|

Zeichnung von Karl Walser (1924)

|

~~~~~~~~~~~~

Am Wirt hatten sie nicht viel zu betrachten, denn Manz war ungelenk, starr, unfreundlich und melancholisch ... Desto eifriger warf sich nun

seine Frau ins Geschirr und hielt die Leute wirklich einige Tage zusammen, aber in einem ganz andern Sinne, als sie meinte.

Am Wirt hatten sie nicht viel zu betrachten, denn Manz war ungelenk, starr, unfreundlich und melancholisch ... Desto eifriger warf sich nun

seine Frau ins Geschirr und hielt die Leute wirklich einige Tage zusammen, aber in einem ganz andern Sinne, als sie meinte.

|

|

Gemälde von Ada Wolpe (1970)

|

[Vierter Teil]

In der Zeichnung von Würfel beherrschen Hass und Wut der Väter die ganze Welt. Ihre beiden Kinder sind mit

darin gefangen und blicken nur mit den Köpfen heraus, fast scheint es, als seien sie die Fäuste der Streitenden.

In den hellblauen Teilen des Himmels könnte sich aber auch eine Hoffnung für sie andeuten.

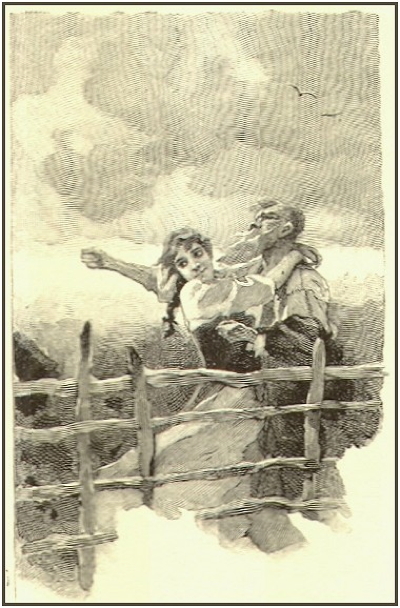

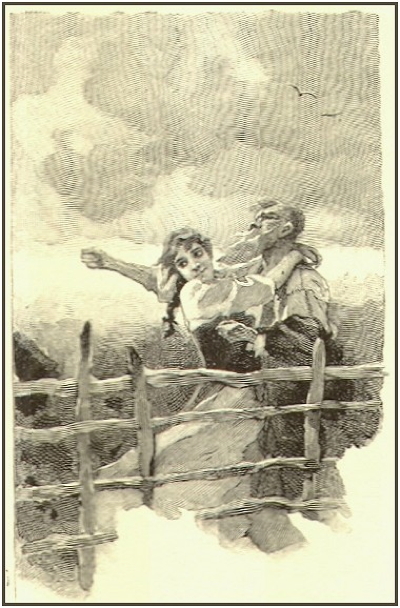

- Das zweite Bild, die Zeichnung von Rossi, ist eine noch ganz im Stil des 19. Jahrhunderts gehaltene 'realistische'

Illustration, die so auch als Skizze zu einer Verfilmung dienen könnte. Der ZDF-Film von 1968 führt die betreffende

Szene in ganz derselben Weise aus (siehe unter

Sechster Teil).

~~~~~~~~~~~~

"Wirst nächstens wohl auch ankommen, du Schelm!", rief Manz. ...

"Schweig, du Galgenhund!", schrie Marti, da hier die Wellen des Baches stärker

rauschten, "du hast mich ins Unglück gebracht!"

"Wirst nächstens wohl auch ankommen, du Schelm!", rief Manz. ...

"Schweig, du Galgenhund!", schrie Marti, da hier die Wellen des Baches stärker

rauschten, "du hast mich ins Unglück gebracht!"

|

|

Zeichnung von Wolfgang Würfel (1982)

|

~~~~~~~~~~~~

Aber auch Vrenchen sprang, alles wegwerfend, mit einem langen Aufschrei herzu und umklammerte ihren Vater ... Tränen

strömten aus ihren Augen und sie sah flehend den Sali an ...

Aber auch Vrenchen sprang, alles wegwerfend, mit einem langen Aufschrei herzu und umklammerte ihren Vater ... Tränen

strömten aus ihren Augen und sie sah flehend den Sali an ...

|

|

Zeichnung von Luigi Rossi (1895)

|

[Fünfter Teil]

Die Zeichnung von Hartung ahmt den naiven Illustrations-Stil des frühen 19. Jahrhunderts nach, wird in ihrer Harmlosigkeit der

geschilderten Situation aber nicht gerecht. Auch erinnert die Kleidung des Paares eher an städtische

Sonntags-Spaziergänger als an junge Leute vom Lande. - Die von Hildenbrand gezeichnete Szene im Ährenfeld

bildet zwar ebenfalls das Paar in einer nicht passenden, weil zu modernen Kleidung ab, gibt die Idee der Geborgenheit

in diesem Feld aber richtig wieder. Wenn das Bild mehr düster als idyllisch wirkt, so bezieht es das

unglückliche Schicksal, das über den beiden schwebt, schon ein.

Das Aquarell von Christiane Lesch fasst einen ganzen Handlungsteil, nämlich die Entdeckung des Paares durch Vrenchens Vater,

deren Züchtigung durch ihn und Salis Schlag mit dem Stein in einem Bild zusammen - ein Beispiel dafür, dass mit der richtigen

Auswahl des abgebildeten Momentes eine ganze Geschichte angedeutet werden kann, wie schon Lessing in seiner Laokoon-Abhandlung

(1766) erklärt hat. - Die Zeichnung von Gimmi ist wiederum in ihrer Erfassung der inneren Vorgänge des abgebildeten Momentes

bemerkenswert. Zwar zeigt sie das Paar in einer viel zu modernen Kleidung (bei Keller trägt Vrenchen einen langen Rock und Strümpfe),

aber die erotische Ahnung, die in der Situation liegt, kommt genau wie bei Keller in der Sachlichkeit des Tuns mit zum Ausdruck.

~~~~~~~~~~~~

Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf; denn vorbei konnten sie nicht gehen,

weil der Weg in das Dorf führte, und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen Augen.

Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf; denn vorbei konnten sie nicht gehen,

weil der Weg in das Dorf führte, und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen Augen.

|

|

Federzeichnung von Eugen Hartung (1941)

|

~~~~~~~~~~~~

"Komm, mein Lieber! lass uns ins hohe Korn sitzen!" Sie schlüpften hinein so geschickt und sachte,

dass sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten sich einen engen Kerker in den goldenen Ähren, die

ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen ...

"Komm, mein Lieber! lass uns ins hohe Korn sitzen!" Sie schlüpften hinein so geschickt und sachte,

dass sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten sich einen engen Kerker in den goldenen Ähren, die

ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen ...

|

|

Zeichnung von Adolf Hildenbrand (1919)

|

~~~~~~~~~~~~

Sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah,

dass der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen fasste, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog, und seine Haare um

die Hand wickelte ...

Sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah,

dass der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen fasste, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog, und seine Haare um

die Hand wickelte ...

|

|

Aquarell von Christiane Lesch (1981)

|

~~~~~~~~~~~~

Sali kniete nieder und nahm, so gut er es verstand, das Maß, indem er den zierlichen Fuß der Länge und

Breite nach umspannte mit dem Schnürchen und sorgfältig Knoten in dasselbe knüpfte.

Sali kniete nieder und nahm, so gut er es verstand, das Maß, indem er den zierlichen Fuß der Länge und

Breite nach umspannte mit dem Schnürchen und sorgfältig Knoten in dasselbe knüpfte.

|

|

Zeichnung von Wilhelm Gimmi (1943)

|

[Sechster Teil]

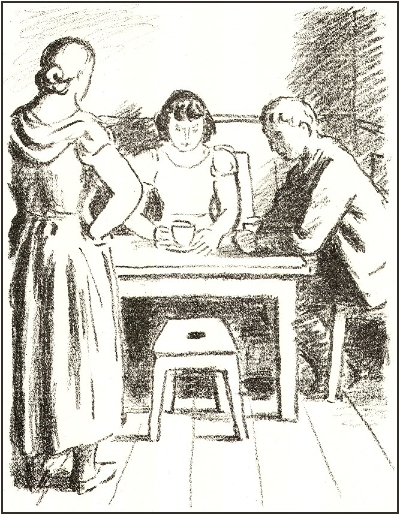

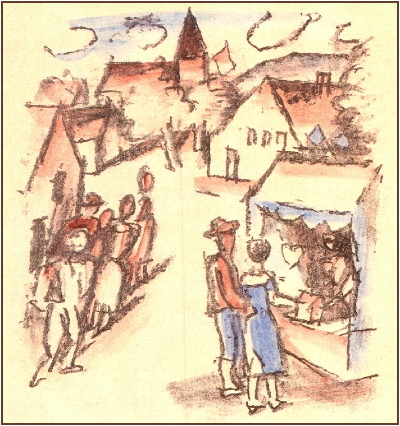

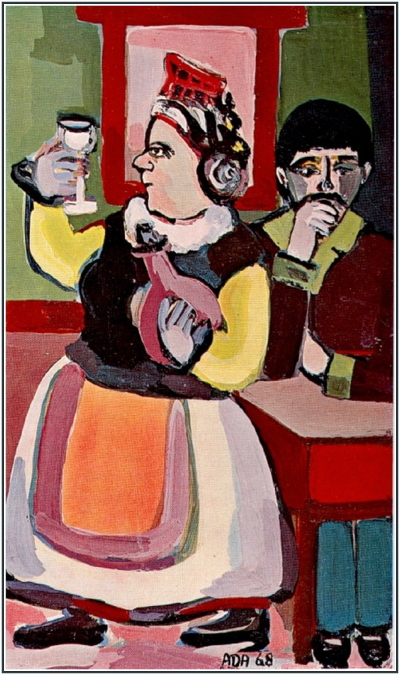

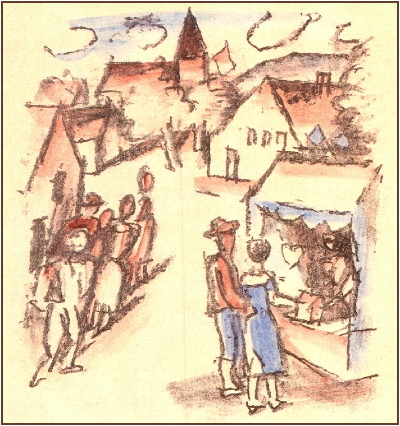

Die Zeichnung von Rossi ist wieder eine 'Abbildung' des Textes im traditionellen Sinn. Die Zeichnung von Gimmi hingegen

zeigt die Befangenheit des Paares in der Wirtshaus-Situation, weil es sich seines nicht ganz ehrlichen Verhaltens wohl

bewusst ist. Die Zeichnung von Walser nimmt demgegenüber das Geschehen mehr von seiner harmlosen Außenseite

auf, lässt allerdings darin, dass die beiden allein stehen und von den anderen wie tuschelnd betrachtet werden, auch

ihre Isoliertheit erkennen.

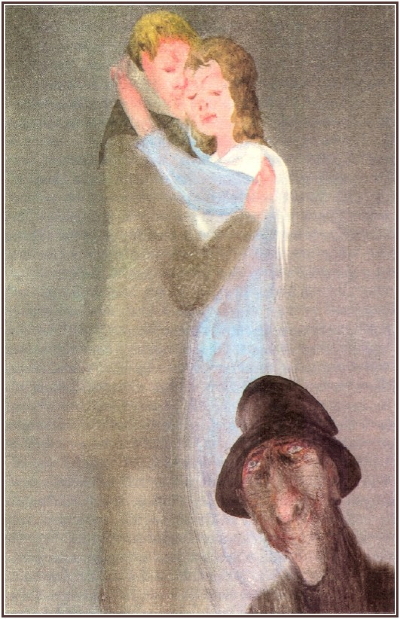

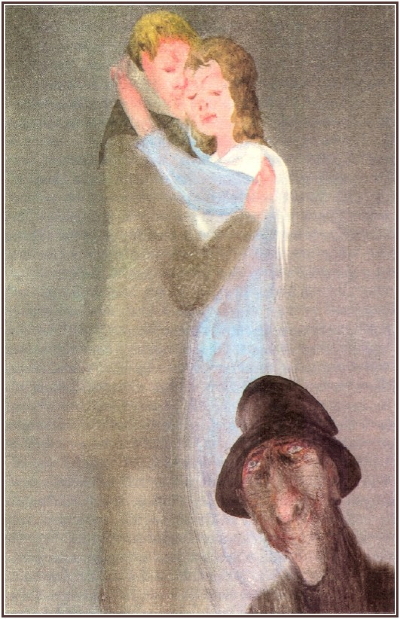

In dem Gemälde von Ada Wolpe liegt der Hauptakzent auf dem - links - einander zugewandten Paar und dem dahinter

gleichsam lauernd blickenden Schwarzen Geiger. Dieselbe Konstellation wird in der Zeichnung von Wolfgang Würfel

in einem späteren Zeitpunkt erfasst: hier schwebt das Paar erhaben über der Versuchung, sich dem Schwarzen

Geiger anzuschließen, was von diesem mit einem säuerlichen Lächeln zur Kenntnis genommen wird. - Das

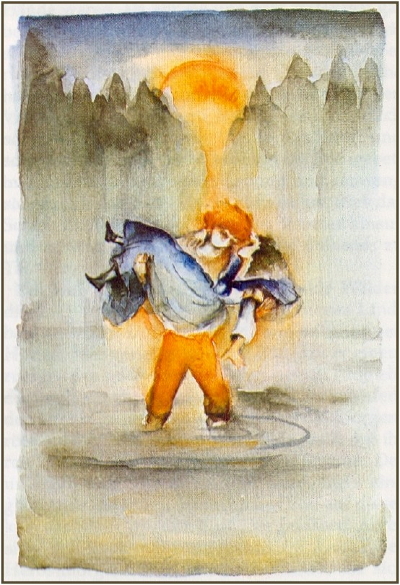

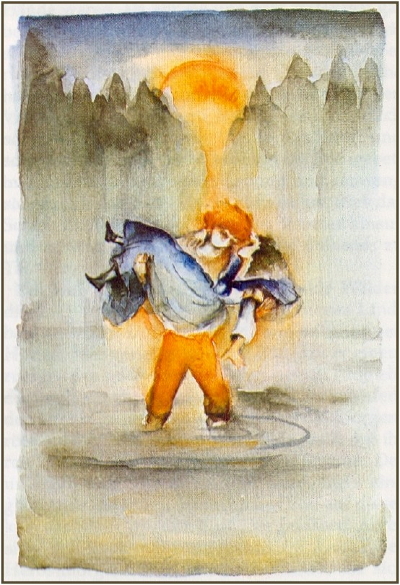

Aquarell von Christiane Lesch gibt wieder, dass Sali die Braut nicht wie üblich über die Schwelle ins Haus sondern

über das Wasser in den Tod trägt. Es verbildlicht und verdeutlicht somit, was Keller meint, wenn er Vrenchen von

Sali in dieser Weise zum Heuschiff tragen lässt.

~~~~~~~~~~~~

... es schleuderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen, und sie passten sehr gut. Erst jetzt erhob es sich

vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Mal auf und nieder.

... es schleuderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen, und sie passten sehr gut. Erst jetzt erhob es sich

vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Mal auf und nieder.

|

|

Zeichnung von Luigi Rossi (1895)

|

~~~~~~~~~~~~

Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges ehrsames Pärchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut.

Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte ...

Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges ehrsames Pärchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut.

Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erkleckliches Mahl bestellte ...

|

|

Zeichnung von Wilhelm Gimmi (1943)

|

~~~~~~~~~~~~

... und auf dem Platz vor dem Wirtshause war ein kleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit

Süßigkeiten und Backwerk und ein paar Buden mit Flitterstaat ...

... und auf dem Platz vor dem Wirtshause war ein kleiner Markt aufgeschlagen, bestehend aus einigen Tischen mit

Süßigkeiten und Backwerk und ein paar Buden mit Flitterstaat ...

|

|

Zeichnung von Karl Walser (1924)

|

~~~~~~~~~~~~

Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estrich ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte

endlich nichts als mit Sali zu tanzen.

Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estrich ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte

endlich nichts als mit Sali zu tanzen.

|

|

Gemälde von Ada Wolpe (1970)

|

~~~~~~~~~~~~

Sali und Vrenchen waren still und hielten sich umschlungen; auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine

spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte.

Sali und Vrenchen waren still und hielten sich umschlungen; auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine

spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte.

|

|

Zeichnung von Wolfgang Würfel (1982)

|

~~~~~~~~~~~~

Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tiefern Wasser. Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und

schritt durch das Wasser gegen das Schiff ...

Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt im tiefern Wasser. Sali hob Vrenchen mit seinen Armen hoch empor und

schritt durch das Wasser gegen das Schiff ...

|

|

Aquarell von Christiane Lesch (1981)

|

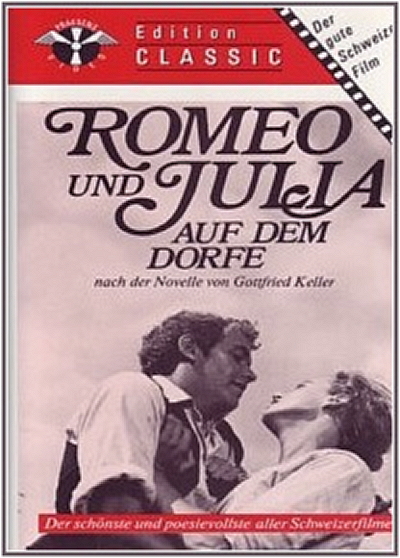

Die Filme

Eine zweite Art von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen

die

vier Verfilmungen dar. Zu einer ersten kam es schon 1941 in der Schweiz, eine Produktion in Schweizer Mundart, die als »eindringlich« gelobt

wird und auch als Video erworben werden kann. Den Bildern nach zu schließen handelt es sich aber um einen durch und durch 'poetisch' angelegten Heimatfilm.

|

|

Das Video des Filmes von 1941

|

|

|

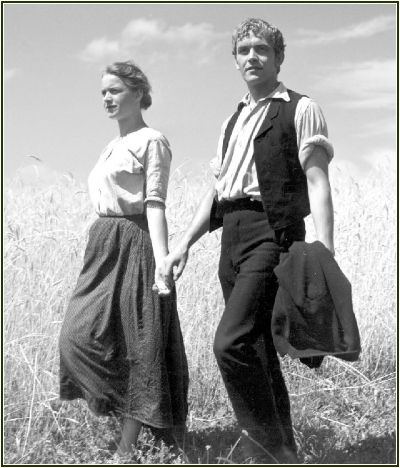

Sali und Vrenchen als Kinder |

|

|

Margrit Winter (1917-2001) und Erwin Kohlund (1915-1992) als Vrenchen und Sali

|

|

|

Vrenchens Vater entdeckt die beiden |

|

|

Vrenchen mit ihrem Vater |

|

|

Die neuen Schuhe |

|

|

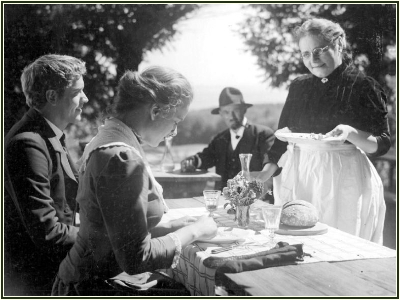

Im Wirtshaus |

|

|

Vrenchen und Sali mit dem 'Schwarzen Geiger' (Emil Gerber, 1909-1982) |

|

|

Das Liebespaar |

~~~~~~~~~~~~

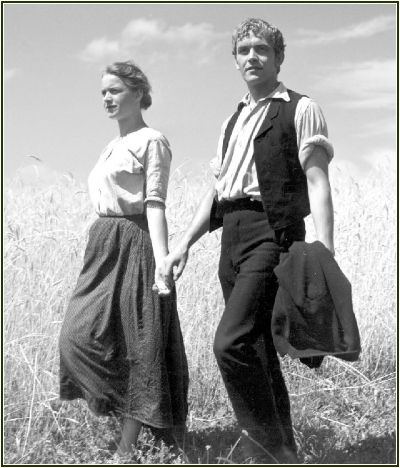

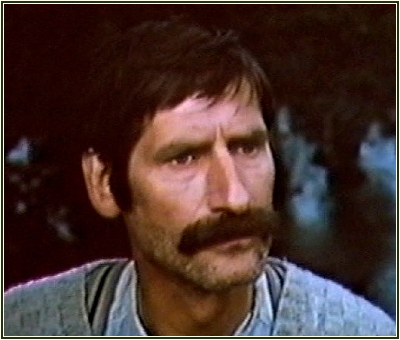

1968 verfilmte das Zweite Deutsche Fernsehen unter dem Regisseur und Drehbuchautor Willi Schmidt (1910-1994) den Stoff.

Der Film hält sich eng an die Novellenhandlung, ohne darum in den Fehler vieler Literaturverfilmungen zu verfallen, auch sprachlich

möglichst eng der Textvorlage zu folgen. Abgesehen von einigen erzählten Partien wird Kellers Sprache mehr nur nachgeahmt als

wiedergegeben und ermöglicht so den Schauspielern durchaus natürliche Dialoge.

Wenn die Geschichte trotzdem mehr nur gespielt und aufgesagt als wirklich erlebt wirkt, so hat das mit der Wahl der Schauspieler

und der im Übermaß gefälligen Ausstattung zu tun. Der 29-jährige Matthias Fuchs und die 25-jährige

Loni von Friedl als Liebespaar wirken so gesund und erwachsen, dass man ihnen einen Selbstmord wegen verfeindeter Väter

keinen Moment lang glaubt. Man ist sich sicher, sie kehren nach gefallenem Vorhang in den Applaus hinein

auf die Bühne zurück. Seiner ganzen Machart nach ist dies kein Film über eine Liebestragödie,

sondern ein Heimatfilm der 1950er Jahre.

|

|

Carl Lange (1909-1999) als Manz und Bruno Hübner (1899-1983) als Marti |

|

|

Die Kinder |

|

|

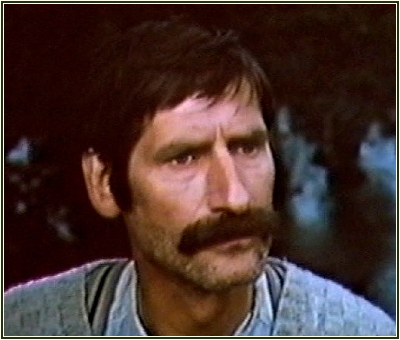

Vrenchens Vater, der Bauer Marti |

|

|

Loni von Friedl (geb. 1943) als Vrenchen |

|

|

Matthias Fuchs (geb. 1939) als Sali |

Als Beispiel für die 'Gespieltheit' des Ganzen hier die Prügelszene zwischen Manz und Marti am Fluss, bei der

sich Sali und Vrenchen zum ersten Mal wiedersehen.

Die Prügelei der Väter in dem Fernsehfilm des ZDF von 1968.

Die Prügelei der Väter in dem Fernsehfilm des ZDF von 1968.

|

|

Irmgard Först (geb. 1915) als Wirtin Manz |

|

|

Das Liebespaar mit Werner Dahms (1920-1999) als Schwarzem Geiger |

|

|

Vrenchen und Sali mit dem verletzten Marti |

|

|

In Verzweiflung über die hoffnungslose Lage |

|

|

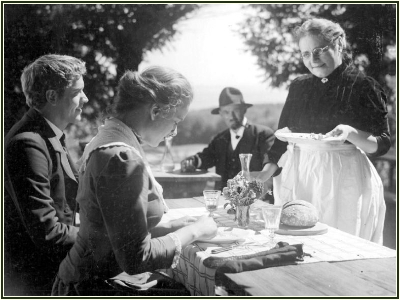

Beim Sonntagsausflug am Mittagstisch |

|

|

Der 'schwarze Geiger' fordert sie auf, sich ihm anzuschließen

|

|

|

Die 'Trauung' im Paradiesgärtlein

|

~~~~~~~~~~~~

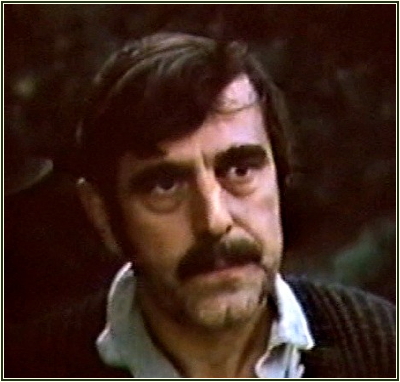

Den dritten Film drehte 1984 die DEFA mit dem Regisseur und Drehbuchautor

Fritz Kühn (geb. 1935). Er nimmt es mit dem Milieu und der Logik der Geschehens sehr viel genauer, was bereits in der

Wahl der Darsteller zum Ausdruck kommt. Mit der Schauspiel-Schülerin Grit Stephan und dem jungen Schlosser Thomas Wetzel sind

die Hauptrollen einigermaßen altersgerecht besetzt, wenn auch dieser Sali - hier Fabian geheißen - neben

seiner Veronika ein bisschen unbeholfen aussieht. Die beiden Bauern hingegen - Horst Rehberg und Hilmar Baumann - sind genau die

dickschädeligen, groben Kerle, die die Handlung verlangt, und nicht bloß Volksstück-Mimen wie in dem Film des ZDF.

Problematisch ist, dass der Film in etlichen Szenen übertreibt. Die Handgreiflichkeit der Bauern am Fluss artet hier in eine brutale

Schlammschlacht aus, die beiden Streithähne sielen sich wie die Schweine im Dreck. Veronika muss neben ihrem durch Fabians Schuld

verunglückten Vater ein Zetergeschrei anstimmen wie eine Orientalin, und am Ende wird das lose Treiben der Heimatlosen dadurch sinnfällig

gemacht, dass sich einer der Herumtreiber minutenlang an einer Ziege vergeht. Vollends unpassend ist schließlich, dass das Paar trotz

ersichtlicher Kälte nackt auf das Heuschiff steigen muss. Die in dieser Szene zur Schau gestellte Sexualität ist verfehlt in jeder

Hinsicht. Auch die historischen Verhältnisse und erst recht die jugendliche Befangenheit der beiden erlauben sie in dieser Offenheit nicht.

Ein wirklicher Regiefehler aber liegt vor, wenn man das Paar bei seinem ersten heimlichen Treffen im Fluss baden und schwimmen sieht. Beim

Tauchen, Kraulen, Springen zeigen die beiden eine so moderne Vertrautheit mit dem Wasser, dass ihr Vorhaben, darin den Tod zu suchen, jede

Plausibilität verliert. Um dieses Ende überhaupt wahrscheinlich zu machen, müssen sie sich grausam vorher fesseln - eine Deutlichkeit in

der Art ihres Sterbens, die Keller bewusst vermieden hat. - Trotzdem setzt dieser Film die Novelle bei weitem besser

und angemessener um als der von 1968, nicht zuletzt, weil es sich immerhin lohnt, über seine Schwächen

von Fall zu Fall nachzudenken.

|

|

Horst Rehberg (geb. 1937) als Bauer Melcher, Veronikas (Vrenchens) Vater

|

|

|

Hilmar Baumann (geb. 1939) Bauer Grimm, Fabians (Salis) Vater |

|

|

Die Kinder (Matthias Saalschmidt und Annette Friedrich) |

|

|

Grit Stephan (geboren 1966) als Veronika (Vrenchen) |

|

|

Thomas Wetzel (geboren 1965) als Fabian (Sali) |

|

|

Das Paar beim Schwimmen |

|

|

Klaus Bieligk als 'Schwarzer Geiger'

|

|

|

Von Veronikas Vater überrascht

|

Die Verletzung von Veronikas Vater in dem DEFA-Film von 1984.

Die Verletzung von Veronikas Vater in dem DEFA-Film von 1984.

|

|

Veronika bei ihrem Vater in der Irrenanstalt |

|

|

Das Paar beschließt zu sterben.

|

|

|

Der 'Schwarze Geiger'

|

|

|

Auf dem Heuschiff

|

~~~~~~~~~~~~

Die jüngste Verfilmung ist ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm

mit dem Titel "Ich gehöre Dir" aus dem Jahre 2003. Der Inhalt wird in den Ankündigungen des Filmes so wiedergegeben:

Die Bauerntochter Vreni liebt den Nachbarsjungen Sali, der auch sie von ganzem Herzen liebt.

Nichts scheint ihrem Glück im Wege zu stehen, bis ihre Väter Jakob und Martin sich über einem Stück Land zerstreiten,

das eigentlich einem anderen gehört. Der kann sich vor Gericht nicht durchsetzen, und so machen sich Jakob und Martin nicht nur

das Grundstück streitig, sondern teilen es willkürlich jeweils zu ihren eigenen Gunsten. Das führt zu einem handgreiflichen Streit,

von dem sich Martin nie wieder erholt. Offener Krieg bricht zwischen den Familien aus, die die Liebe zwischen Vreni und Sali verbieten.

Aber diese Liebe ist stärker denn je und wächst weiter, während die Familien sich gegenseitig in den Ruin treiben. Der Bund

zwischen Vreni und Sali scheint aussichtslos. Sie wählen den Freitod.

Vreni Miller: Franziska Weiß

Sali Manz: Achim Schelhas

Jakob Manz: Armin Rohde

Lina Manz: Isabel Karajan

Martin Miller: Wolfram Berger

Rosa Miller: Claudia Messner

Regie: Holger Barthel

Buch: Gabriele Kister

Kamera: Peter von Galler

Musik: Peter Janda

|

|

Achim Schelhas und Franziska Weiß in der Fernsehverfilmung von 2003

|

"Romeo und Julia auf dem Dorfe" wurde schon zu Lebzeiten Kellers die bekannteste seiner Seldwyler

Novellen. Bereits 1875 erschien eine separate Ausgabe davon, und es gab Übersetzungen ins Französische,

Dänische und Italienische. Ebenso früh zeigte sich das Bedürfnis nach einer Illustrierung. Der Basler

Historienmaler Ernst Stückelberg (1831-1903), von Keller hoch geschätzt, präsentierte schon 1867

auf der Pariser Weltausstellung ein Gemälde mit dem Titel "Jugendliebe oder Heimkehr von Sali und

Vrenchen", zu dem eine Nichte Kellers Modell gestanden hatte. 1869 gewann das Bild auf der Internationalen

Kunstausstellung in München die Goldmedaille. Keller erhielt davon 1881 eine Reproduktion

und hängte sie in seiner Züricher Wohnung auf.

"Romeo und Julia auf dem Dorfe" wurde schon zu Lebzeiten Kellers die bekannteste seiner Seldwyler

Novellen. Bereits 1875 erschien eine separate Ausgabe davon, und es gab Übersetzungen ins Französische,

Dänische und Italienische. Ebenso früh zeigte sich das Bedürfnis nach einer Illustrierung. Der Basler

Historienmaler Ernst Stückelberg (1831-1903), von Keller hoch geschätzt, präsentierte schon 1867

auf der Pariser Weltausstellung ein Gemälde mit dem Titel "Jugendliebe oder Heimkehr von Sali und

Vrenchen", zu dem eine Nichte Kellers Modell gestanden hatte. 1869 gewann das Bild auf der Internationalen

Kunstausstellung in München die Goldmedaille. Keller erhielt davon 1881 eine Reproduktion

und hängte sie in seiner Züricher Wohnung auf.

Zu anderen und weiteren Vorhaben dieser Art ging er allerdings auf Distanz. Als ihm der Verleger Ferdinand Weibert

im Februar 1884 eine illustrierte Geschenk-Ausgabe der Novelle vorschlug, antwortete er, dass er ein solches Angebot schon

von einem anderen Verlag erhalten und abgelehnt habe, und fügte hinzu:

Zu anderen und weiteren Vorhaben dieser Art ging er allerdings auf Distanz. Als ihm der Verleger Ferdinand Weibert

im Februar 1884 eine illustrierte Geschenk-Ausgabe der Novelle vorschlug, antwortete er, dass er ein solches Angebot schon

von einem anderen Verlag erhalten und abgelehnt habe, und fügte hinzu: Zu dieser Zeit wusste er schon von einem Zyklus großformatiger Bleistift-Zeichnungen des Genremalers Eduard Kurzbauer

(1840-1879), der zu seiner Dorfgeschichte in Wien ausgestellt worden war, fand diese Bilderserie aber auch malerisch ungeeignet.

Weibert beauftragte daraufhin den Berliner Akademie-Professor Paul Thumann mit der Illustrierung, welcher sich jedoch so viel

Zeit ließ, dass das Projekt zu Kellers Erleichterung auf der Strecke blieb.

Zu dieser Zeit wusste er schon von einem Zyklus großformatiger Bleistift-Zeichnungen des Genremalers Eduard Kurzbauer

(1840-1879), der zu seiner Dorfgeschichte in Wien ausgestellt worden war, fand diese Bilderserie aber auch malerisch ungeeignet.

Weibert beauftragte daraufhin den Berliner Akademie-Professor Paul Thumann mit der Illustrierung, welcher sich jedoch so viel

Zeit ließ, dass das Projekt zu Kellers Erleichterung auf der Strecke blieb.  Keinen Einfluss hatten er und seine Verleger aber auf die übersetzten Ausgaben, da rechtliche Bindungen hier noch nicht

bestanden. So erschien eine erste illustrierte Ausgabe des Werkes 1895 in Paris.

Keinen Einfluss hatten er und seine Verleger aber auf die übersetzten Ausgaben, da rechtliche Bindungen hier noch nicht

bestanden. So erschien eine erste illustrierte Ausgabe des Werkes 1895 in Paris.

Zu weiteren Illustrationen kam es dann aber

erst mit dem Freiwerden der Rechte ab 1919, wenn man von den acht Holzschnitten absieht, die 1917 Ernst Würtenberger

(1868-1934) als Graphikmappe herausgab.

Zu weiteren Illustrationen kam es dann aber

erst mit dem Freiwerden der Rechte ab 1919, wenn man von den acht Holzschnitten absieht, die 1917 Ernst Würtenberger

(1868-1934) als Graphikmappe herausgab.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind über 30 illustrierte Ausgaben von "Romeo und Julia auf dem Dorfe" erschienen, davon

die Mehrzahl allerdings nur mit wenig ansehnlichen Schwarz-Weiß-Bildern. Die hier einbezogenen zehn Ausgaben sind insgesamt die

markantesten, nicht nur zeichnerisch, sondern auch in der Originalität der Gestaltung.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind über 30 illustrierte Ausgaben von "Romeo und Julia auf dem Dorfe" erschienen, davon

die Mehrzahl allerdings nur mit wenig ansehnlichen Schwarz-Weiß-Bildern. Die hier einbezogenen zehn Ausgaben sind insgesamt die

markantesten, nicht nur zeichnerisch, sondern auch in der Originalität der Gestaltung.  Wie nahezu immer im 20. Jahrhundert geht es den Illustratoren allerdings weniger um ein Abbilden

als um die Kennzeichnung des Geschehens in einer bestimmten künstlerischen Sicht. Die Bilder sind deshalb oft zugleich

Deutung und lassen sich von Fall zu Fall auch daraufhin befragen. Sinnvolle Aufgaben lassen sich leicht darin finden, dass zu den

Abbildungen der betreffende Handlungsmoment wiedergegeben und seine Auffassung durch den Zeichner gekennzeichnet

werden muss. Auf didaktisch lohnende Aspekte ist nachfolgend hingewiesen.

Wie nahezu immer im 20. Jahrhundert geht es den Illustratoren allerdings weniger um ein Abbilden

als um die Kennzeichnung des Geschehens in einer bestimmten künstlerischen Sicht. Die Bilder sind deshalb oft zugleich

Deutung und lassen sich von Fall zu Fall auch daraufhin befragen. Sinnvolle Aufgaben lassen sich leicht darin finden, dass zu den

Abbildungen der betreffende Handlungsmoment wiedergegeben und seine Auffassung durch den Zeichner gekennzeichnet

werden muss. Auf didaktisch lohnende Aspekte ist nachfolgend hingewiesen.

Schon 1901 wurde der Stoff der Novelle von dem französischen Komponisten Frederick Delius (1862-1934) vertont. "A Village Romeo

et Juliette" heißt die Oper, die 1907 übersetzt auch nach Deutschland gelangte und seither eine ganze Anzahl von Inszenierungen

erlebt hat, die letzte 1987 am Stadttheater Bern. Die Handlung ist in sechs Akte ('Bilder') gegliedert und folgt - mit den gebotenen Raffungen - dem

Geschehen der Novelle recht genau.

Schon 1901 wurde der Stoff der Novelle von dem französischen Komponisten Frederick Delius (1862-1934) vertont. "A Village Romeo

et Juliette" heißt die Oper, die 1907 übersetzt auch nach Deutschland gelangte und seither eine ganze Anzahl von Inszenierungen

erlebt hat, die letzte 1987 am Stadttheater Bern. Die Handlung ist in sechs Akte ('Bilder') gegliedert und folgt - mit den gebotenen Raffungen - dem

Geschehen der Novelle recht genau.

Die nachfolgende Szene spielt in Vrenchens Haus, nachdem Sali deren Vater niedergeschlagen hat. Ach, die Nacht bricht

herein, die letzte Nacht im alten Haus, singt Vrenchen, und Sali fragt: Was willst du tun? Wo gehst du hin?

Hinaus in die Welt, antwortet sie, und er erwidert: Nein, nein, das darf nicht sein, du darfst dich nicht trennen von mir. Wohin

du gehst, ich folge, Vrenchen, Vrenchen, mein Glück.

Die nachfolgende Szene spielt in Vrenchens Haus, nachdem Sali deren Vater niedergeschlagen hat. Ach, die Nacht bricht

herein, die letzte Nacht im alten Haus, singt Vrenchen, und Sali fragt: Was willst du tun? Wo gehst du hin?

Hinaus in die Welt, antwortet sie, und er erwidert: Nein, nein, das darf nicht sein, du darfst dich nicht trennen von mir. Wohin

du gehst, ich folge, Vrenchen, Vrenchen, mein Glück.

Ein weiteres Wirkungszeugnis des 20. Jahrhunderts stellen die Verfilmungen dar. Zwei von ihnen werden am Ende dieser Ebene,

unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Ein weiteres Wirkungszeugnis des 20. Jahrhunderts stellen die Verfilmungen dar. Zwei von ihnen werden am Ende dieser Ebene,

unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Die Zeichnung von Baumberger zeigt den mittleren Acker noch gewissermaßen unberührt (ohne die von Keller genannten Steine

und Disteln), aber schon einen drohenden Himmel. Die Zeichnung von Rossi ist eine Illustration im Stil des 19. Jahrhunderts und die von Walser

hat etwas von einer humoristischen Idylle.

Die Zeichnung von Baumberger zeigt den mittleren Acker noch gewissermaßen unberührt (ohne die von Keller genannten Steine

und Disteln), aber schon einen drohenden Himmel. Die Zeichnung von Rossi ist eine Illustration im Stil des 19. Jahrhunderts und die von Walser

hat etwas von einer humoristischen Idylle.

Die erste Zeichnung von Würfel zeigt nach Mimik und Gestik sehr schön den Gegensatz zwischen Manz, dem Käufer

des Ackers, und Marti, der sich zuvor noch eine Ecke von ihm abgeschnitten hat. Der eine deutet halb ungläubig, halb schon

ängstlich auf das abgeschnittene Stück, weil er weiß, dass er sich damit nicht wird abfinden können. Der andere

lässt die Forderung ironisch-amüsiert ins Leere laufen.

Die erste Zeichnung von Würfel zeigt nach Mimik und Gestik sehr schön den Gegensatz zwischen Manz, dem Käufer

des Ackers, und Marti, der sich zuvor noch eine Ecke von ihm abgeschnitten hat. Der eine deutet halb ungläubig, halb schon

ängstlich auf das abgeschnittene Stück, weil er weiß, dass er sich damit nicht wird abfinden können. Der andere

lässt die Forderung ironisch-amüsiert ins Leere laufen.

Das Aquarell zum Tanz der Kinder um das Feuer nimmt mit seinen blutroten Farben schon etwas von dem bösen Verlauf des

Streites mit auf. - Die Anhäufung der Steine auf dem abgeschnittenen Ackerstück in der Zeichnung von Baumberger deutet

in der Bewegung der Männer eine gewisse Freude - Schadenfreude - an.

Das Aquarell zum Tanz der Kinder um das Feuer nimmt mit seinen blutroten Farben schon etwas von dem bösen Verlauf des

Streites mit auf. - Die Anhäufung der Steine auf dem abgeschnittenen Ackerstück in der Zeichnung von Baumberger deutet

in der Bewegung der Männer eine gewisse Freude - Schadenfreude - an. Das zweite Bild von Würfel ist eine gezeichnete Metapher und Redewendung: die aufgehäuften Steine bringen 'den Himmel

zum Einsturz'. Die Zeichnung von Gimmi drückt die Ratlosigkeit ob des Streites aus, naheliegend in dem Haus von Marti, der düster

schweigend vor sich hinsieht.

Das zweite Bild von Würfel ist eine gezeichnete Metapher und Redewendung: die aufgehäuften Steine bringen 'den Himmel

zum Einsturz'. Die Zeichnung von Gimmi drückt die Ratlosigkeit ob des Streites aus, naheliegend in dem Haus von Marti, der düster

schweigend vor sich hinsieht.

Die Zeichnung von Hildenbrand verdeutlicht den Gegensatz zwischen dem wütend ausschreitenden Manz, der sich seiner

beschämenden Situation bewusst ist, und seiner dümmlich-neugierigen Frau, deren Blick nicht weiter als bis zur

nächsten Ecke reicht. - Die Zeichnung von Walser hingegen fasst die Situation mehr humoristisch auf: der sich

skeptisch am Kopf kratzende Mann lässt für diesen Einzug nicht Gutes erwarten.

Die Zeichnung von Hildenbrand verdeutlicht den Gegensatz zwischen dem wütend ausschreitenden Manz, der sich seiner

beschämenden Situation bewusst ist, und seiner dümmlich-neugierigen Frau, deren Blick nicht weiter als bis zur

nächsten Ecke reicht. - Die Zeichnung von Walser hingegen fasst die Situation mehr humoristisch auf: der sich

skeptisch am Kopf kratzende Mann lässt für diesen Einzug nicht Gutes erwarten.

Das Gemälde von Ada Wolpe zeigt einen hoffnungslos ins Leere blickenden Manz und eine so dumm wie ungeschickt

sich anstellende Wirtin. Die Unpassendheiten ihrer Rede werden verbildlicht in der beflissenen Plumpheit, mit der

sie die Getränke zu den Gästen bringt.

Das Gemälde von Ada Wolpe zeigt einen hoffnungslos ins Leere blickenden Manz und eine so dumm wie ungeschickt

sich anstellende Wirtin. Die Unpassendheiten ihrer Rede werden verbildlicht in der beflissenen Plumpheit, mit der

sie die Getränke zu den Gästen bringt.

In der Zeichnung von Würfel beherrschen Hass und Wut der Väter die ganze Welt. Ihre beiden Kinder sind mit

darin gefangen und blicken nur mit den Köpfen heraus, fast scheint es, als seien sie die Fäuste der Streitenden.

In den hellblauen Teilen des Himmels könnte sich aber auch eine Hoffnung für sie andeuten.

- Das zweite Bild, die Zeichnung von Rossi, ist eine noch ganz im Stil des 19. Jahrhunderts gehaltene 'realistische'

Illustration, die so auch als Skizze zu einer Verfilmung dienen könnte. Der ZDF-Film von 1968 führt die betreffende

Szene in ganz derselben Weise aus (siehe unter Sechster Teil).

In der Zeichnung von Würfel beherrschen Hass und Wut der Väter die ganze Welt. Ihre beiden Kinder sind mit

darin gefangen und blicken nur mit den Köpfen heraus, fast scheint es, als seien sie die Fäuste der Streitenden.

In den hellblauen Teilen des Himmels könnte sich aber auch eine Hoffnung für sie andeuten.

- Das zweite Bild, die Zeichnung von Rossi, ist eine noch ganz im Stil des 19. Jahrhunderts gehaltene 'realistische'

Illustration, die so auch als Skizze zu einer Verfilmung dienen könnte. Der ZDF-Film von 1968 führt die betreffende

Szene in ganz derselben Weise aus (siehe unter Sechster Teil).

Die Zeichnung von Hartung ahmt den naiven Illustrations-Stil des frühen 19. Jahrhunderts nach, wird in ihrer Harmlosigkeit der

geschilderten Situation aber nicht gerecht. Auch erinnert die Kleidung des Paares eher an städtische

Sonntags-Spaziergänger als an junge Leute vom Lande. - Die von Hildenbrand gezeichnete Szene im Ährenfeld

bildet zwar ebenfalls das Paar in einer nicht passenden, weil zu modernen Kleidung ab, gibt die Idee der Geborgenheit

in diesem Feld aber richtig wieder. Wenn das Bild mehr düster als idyllisch wirkt, so bezieht es das

unglückliche Schicksal, das über den beiden schwebt, schon ein.

Die Zeichnung von Hartung ahmt den naiven Illustrations-Stil des frühen 19. Jahrhunderts nach, wird in ihrer Harmlosigkeit der

geschilderten Situation aber nicht gerecht. Auch erinnert die Kleidung des Paares eher an städtische

Sonntags-Spaziergänger als an junge Leute vom Lande. - Die von Hildenbrand gezeichnete Szene im Ährenfeld

bildet zwar ebenfalls das Paar in einer nicht passenden, weil zu modernen Kleidung ab, gibt die Idee der Geborgenheit

in diesem Feld aber richtig wieder. Wenn das Bild mehr düster als idyllisch wirkt, so bezieht es das

unglückliche Schicksal, das über den beiden schwebt, schon ein.

Das Aquarell von Christiane Lesch fasst einen ganzen Handlungsteil, nämlich die Entdeckung des Paares durch Vrenchens Vater,

deren Züchtigung durch ihn und Salis Schlag mit dem Stein in einem Bild zusammen - ein Beispiel dafür, dass mit der richtigen

Auswahl des abgebildeten Momentes eine ganze Geschichte angedeutet werden kann, wie schon Lessing in seiner Laokoon-Abhandlung

(1766) erklärt hat. - Die Zeichnung von Gimmi ist wiederum in ihrer Erfassung der inneren Vorgänge des abgebildeten Momentes

bemerkenswert. Zwar zeigt sie das Paar in einer viel zu modernen Kleidung (bei Keller trägt Vrenchen einen langen Rock und Strümpfe),

aber die erotische Ahnung, die in der Situation liegt, kommt genau wie bei Keller in der Sachlichkeit des Tuns mit zum Ausdruck.

Das Aquarell von Christiane Lesch fasst einen ganzen Handlungsteil, nämlich die Entdeckung des Paares durch Vrenchens Vater,

deren Züchtigung durch ihn und Salis Schlag mit dem Stein in einem Bild zusammen - ein Beispiel dafür, dass mit der richtigen

Auswahl des abgebildeten Momentes eine ganze Geschichte angedeutet werden kann, wie schon Lessing in seiner Laokoon-Abhandlung

(1766) erklärt hat. - Die Zeichnung von Gimmi ist wiederum in ihrer Erfassung der inneren Vorgänge des abgebildeten Momentes

bemerkenswert. Zwar zeigt sie das Paar in einer viel zu modernen Kleidung (bei Keller trägt Vrenchen einen langen Rock und Strümpfe),

aber die erotische Ahnung, die in der Situation liegt, kommt genau wie bei Keller in der Sachlichkeit des Tuns mit zum Ausdruck.

Die Zeichnung von Rossi ist wieder eine 'Abbildung' des Textes im traditionellen Sinn. Die Zeichnung von Gimmi hingegen

zeigt die Befangenheit des Paares in der Wirtshaus-Situation, weil es sich seines nicht ganz ehrlichen Verhaltens wohl

bewusst ist. Die Zeichnung von Walser nimmt demgegenüber das Geschehen mehr von seiner harmlosen Außenseite

auf, lässt allerdings darin, dass die beiden allein stehen und von den anderen wie tuschelnd betrachtet werden, auch

ihre Isoliertheit erkennen.

Die Zeichnung von Rossi ist wieder eine 'Abbildung' des Textes im traditionellen Sinn. Die Zeichnung von Gimmi hingegen

zeigt die Befangenheit des Paares in der Wirtshaus-Situation, weil es sich seines nicht ganz ehrlichen Verhaltens wohl

bewusst ist. Die Zeichnung von Walser nimmt demgegenüber das Geschehen mehr von seiner harmlosen Außenseite

auf, lässt allerdings darin, dass die beiden allein stehen und von den anderen wie tuschelnd betrachtet werden, auch

ihre Isoliertheit erkennen. In dem Gemälde von Ada Wolpe liegt der Hauptakzent auf dem - links - einander zugewandten Paar und dem dahinter

gleichsam lauernd blickenden Schwarzen Geiger. Dieselbe Konstellation wird in der Zeichnung von Wolfgang Würfel

in einem späteren Zeitpunkt erfasst: hier schwebt das Paar erhaben über der Versuchung, sich dem Schwarzen

Geiger anzuschließen, was von diesem mit einem säuerlichen Lächeln zur Kenntnis genommen wird. - Das

Aquarell von Christiane Lesch gibt wieder, dass Sali die Braut nicht wie üblich über die Schwelle ins Haus sondern

über das Wasser in den Tod trägt. Es verbildlicht und verdeutlicht somit, was Keller meint, wenn er Vrenchen von

Sali in dieser Weise zum Heuschiff tragen lässt.

In dem Gemälde von Ada Wolpe liegt der Hauptakzent auf dem - links - einander zugewandten Paar und dem dahinter

gleichsam lauernd blickenden Schwarzen Geiger. Dieselbe Konstellation wird in der Zeichnung von Wolfgang Würfel

in einem späteren Zeitpunkt erfasst: hier schwebt das Paar erhaben über der Versuchung, sich dem Schwarzen

Geiger anzuschließen, was von diesem mit einem säuerlichen Lächeln zur Kenntnis genommen wird. - Das

Aquarell von Christiane Lesch gibt wieder, dass Sali die Braut nicht wie üblich über die Schwelle ins Haus sondern

über das Wasser in den Tod trägt. Es verbildlicht und verdeutlicht somit, was Keller meint, wenn er Vrenchen von

Sali in dieser Weise zum Heuschiff tragen lässt.

Eine zweite Art von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen

die vier Verfilmungen dar. Zu einer ersten kam es schon 1941 in der Schweiz, eine Produktion in Schweizer Mundart, die als »eindringlich« gelobt

wird und auch als Video erworben werden kann. Den Bildern nach zu schließen handelt es sich aber um einen durch und durch 'poetisch' angelegten Heimatfilm.

Eine zweite Art von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen

die vier Verfilmungen dar. Zu einer ersten kam es schon 1941 in der Schweiz, eine Produktion in Schweizer Mundart, die als »eindringlich« gelobt

wird und auch als Video erworben werden kann. Den Bildern nach zu schließen handelt es sich aber um einen durch und durch 'poetisch' angelegten Heimatfilm.

1968 verfilmte das Zweite Deutsche Fernsehen unter dem Regisseur und Drehbuchautor Willi Schmidt (1910-1994) den Stoff.

Der Film hält sich eng an die Novellenhandlung, ohne darum in den Fehler vieler Literaturverfilmungen zu verfallen, auch sprachlich

möglichst eng der Textvorlage zu folgen. Abgesehen von einigen erzählten Partien wird Kellers Sprache mehr nur nachgeahmt als

wiedergegeben und ermöglicht so den Schauspielern durchaus natürliche Dialoge.

1968 verfilmte das Zweite Deutsche Fernsehen unter dem Regisseur und Drehbuchautor Willi Schmidt (1910-1994) den Stoff.

Der Film hält sich eng an die Novellenhandlung, ohne darum in den Fehler vieler Literaturverfilmungen zu verfallen, auch sprachlich

möglichst eng der Textvorlage zu folgen. Abgesehen von einigen erzählten Partien wird Kellers Sprache mehr nur nachgeahmt als

wiedergegeben und ermöglicht so den Schauspielern durchaus natürliche Dialoge.  Wenn die Geschichte trotzdem mehr nur gespielt und aufgesagt als wirklich erlebt wirkt, so hat das mit der Wahl der Schauspieler

und der im Übermaß gefälligen Ausstattung zu tun. Der 29-jährige Matthias Fuchs und die 25-jährige

Loni von Friedl als Liebespaar wirken so gesund und erwachsen, dass man ihnen einen Selbstmord wegen verfeindeter Väter

keinen Moment lang glaubt. Man ist sich sicher, sie kehren nach gefallenem Vorhang in den Applaus hinein

auf die Bühne zurück. Seiner ganzen Machart nach ist dies kein Film über eine Liebestragödie,

sondern ein Heimatfilm der 1950er Jahre.

Wenn die Geschichte trotzdem mehr nur gespielt und aufgesagt als wirklich erlebt wirkt, so hat das mit der Wahl der Schauspieler

und der im Übermaß gefälligen Ausstattung zu tun. Der 29-jährige Matthias Fuchs und die 25-jährige

Loni von Friedl als Liebespaar wirken so gesund und erwachsen, dass man ihnen einen Selbstmord wegen verfeindeter Väter

keinen Moment lang glaubt. Man ist sich sicher, sie kehren nach gefallenem Vorhang in den Applaus hinein

auf die Bühne zurück. Seiner ganzen Machart nach ist dies kein Film über eine Liebestragödie,

sondern ein Heimatfilm der 1950er Jahre.

Als Beispiel für die 'Gespieltheit' des Ganzen hier die Prügelszene zwischen Manz und Marti am Fluss, bei der

sich Sali und Vrenchen zum ersten Mal wiedersehen.

Als Beispiel für die 'Gespieltheit' des Ganzen hier die Prügelszene zwischen Manz und Marti am Fluss, bei der

sich Sali und Vrenchen zum ersten Mal wiedersehen.

Den dritten Film drehte 1984 die DEFA mit dem Regisseur und Drehbuchautor

Fritz Kühn (geb. 1935). Er nimmt es mit dem Milieu und der Logik der Geschehens sehr viel genauer, was bereits in der

Wahl der Darsteller zum Ausdruck kommt. Mit der Schauspiel-Schülerin Grit Stephan und dem jungen Schlosser Thomas Wetzel sind

die Hauptrollen einigermaßen altersgerecht besetzt, wenn auch dieser Sali - hier Fabian geheißen - neben

seiner Veronika ein bisschen unbeholfen aussieht. Die beiden Bauern hingegen - Horst Rehberg und Hilmar Baumann - sind genau die

dickschädeligen, groben Kerle, die die Handlung verlangt, und nicht bloß Volksstück-Mimen wie in dem Film des ZDF.

Den dritten Film drehte 1984 die DEFA mit dem Regisseur und Drehbuchautor

Fritz Kühn (geb. 1935). Er nimmt es mit dem Milieu und der Logik der Geschehens sehr viel genauer, was bereits in der

Wahl der Darsteller zum Ausdruck kommt. Mit der Schauspiel-Schülerin Grit Stephan und dem jungen Schlosser Thomas Wetzel sind

die Hauptrollen einigermaßen altersgerecht besetzt, wenn auch dieser Sali - hier Fabian geheißen - neben

seiner Veronika ein bisschen unbeholfen aussieht. Die beiden Bauern hingegen - Horst Rehberg und Hilmar Baumann - sind genau die

dickschädeligen, groben Kerle, die die Handlung verlangt, und nicht bloß Volksstück-Mimen wie in dem Film des ZDF. Problematisch ist, dass der Film in etlichen Szenen übertreibt. Die Handgreiflichkeit der Bauern am Fluss artet hier in eine brutale

Schlammschlacht aus, die beiden Streithähne sielen sich wie die Schweine im Dreck. Veronika muss neben ihrem durch Fabians Schuld

verunglückten Vater ein Zetergeschrei anstimmen wie eine Orientalin, und am Ende wird das lose Treiben der Heimatlosen dadurch sinnfällig

gemacht, dass sich einer der Herumtreiber minutenlang an einer Ziege vergeht. Vollends unpassend ist schließlich, dass das Paar trotz

ersichtlicher Kälte nackt auf das Heuschiff steigen muss. Die in dieser Szene zur Schau gestellte Sexualität ist verfehlt in jeder

Hinsicht. Auch die historischen Verhältnisse und erst recht die jugendliche Befangenheit der beiden erlauben sie in dieser Offenheit nicht.

Problematisch ist, dass der Film in etlichen Szenen übertreibt. Die Handgreiflichkeit der Bauern am Fluss artet hier in eine brutale

Schlammschlacht aus, die beiden Streithähne sielen sich wie die Schweine im Dreck. Veronika muss neben ihrem durch Fabians Schuld

verunglückten Vater ein Zetergeschrei anstimmen wie eine Orientalin, und am Ende wird das lose Treiben der Heimatlosen dadurch sinnfällig

gemacht, dass sich einer der Herumtreiber minutenlang an einer Ziege vergeht. Vollends unpassend ist schließlich, dass das Paar trotz

ersichtlicher Kälte nackt auf das Heuschiff steigen muss. Die in dieser Szene zur Schau gestellte Sexualität ist verfehlt in jeder

Hinsicht. Auch die historischen Verhältnisse und erst recht die jugendliche Befangenheit der beiden erlauben sie in dieser Offenheit nicht.  Ein wirklicher Regiefehler aber liegt vor, wenn man das Paar bei seinem ersten heimlichen Treffen im Fluss baden und schwimmen sieht. Beim

Tauchen, Kraulen, Springen zeigen die beiden eine so moderne Vertrautheit mit dem Wasser, dass ihr Vorhaben, darin den Tod zu suchen, jede

Plausibilität verliert. Um dieses Ende überhaupt wahrscheinlich zu machen, müssen sie sich grausam vorher fesseln - eine Deutlichkeit in

der Art ihres Sterbens, die Keller bewusst vermieden hat. - Trotzdem setzt dieser Film die Novelle bei weitem besser

und angemessener um als der von 1968, nicht zuletzt, weil es sich immerhin lohnt, über seine Schwächen

von Fall zu Fall nachzudenken.

Ein wirklicher Regiefehler aber liegt vor, wenn man das Paar bei seinem ersten heimlichen Treffen im Fluss baden und schwimmen sieht. Beim

Tauchen, Kraulen, Springen zeigen die beiden eine so moderne Vertrautheit mit dem Wasser, dass ihr Vorhaben, darin den Tod zu suchen, jede

Plausibilität verliert. Um dieses Ende überhaupt wahrscheinlich zu machen, müssen sie sich grausam vorher fesseln - eine Deutlichkeit in

der Art ihres Sterbens, die Keller bewusst vermieden hat. - Trotzdem setzt dieser Film die Novelle bei weitem besser

und angemessener um als der von 1968, nicht zuletzt, weil es sich immerhin lohnt, über seine Schwächen

von Fall zu Fall nachzudenken.

Die jüngste Verfilmung ist ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm

mit dem Titel "Ich gehöre Dir" aus dem Jahre 2003. Der Inhalt wird in den Ankündigungen des Filmes so wiedergegeben:

Die jüngste Verfilmung ist ein deutsch-österreichischer Fernsehfilm

mit dem Titel "Ich gehöre Dir" aus dem Jahre 2003. Der Inhalt wird in den Ankündigungen des Filmes so wiedergegeben: