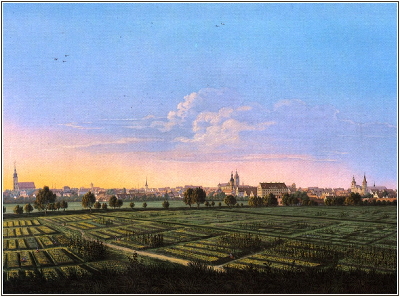

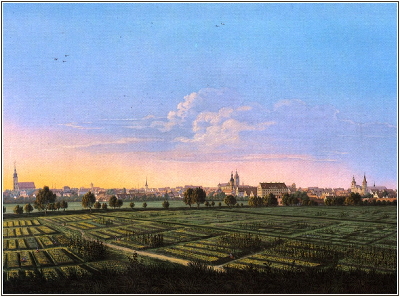

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann - so der Taufname - wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg

als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren. Amadeus (statt Wilhelm) nannte er sich aus Verehrung für Mozart erst als

Komponist und Autor ab 1805.

|

|

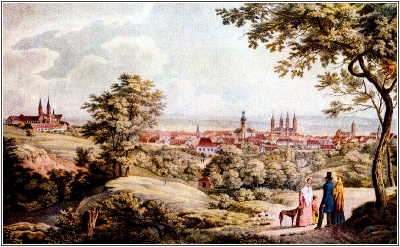

Königsberg

|

Als Hoffmann zwei Jahre alt war, wurde die Ehe seiner Eltern wegen Unverträglichkeit

geschieden - ein damals nur in Preußen möglicher Vorgang, weil Friedrich der Große Ehescheidungen erleichtert hatte

in der Annahme, dass durch Wiederverheiratungen mehr Kinder geboren werden würden. Hoffmann blieb bei der Mutter, sein zwei

Jahre älterer Bruder ging zum Vater, Kontakte zwischen ihnen gab es nicht mehr.

Aber auch die Mutter war ihm kein Halt, sie war gemütskrank und neigte zur Hysterie, sodass seine Erziehung ein Onkel übernahm.

Neben dem Schulbesuch erhielt er Unterricht in Musik und Zeichnen und begann 1792 in Königsberg Jura zu studieren. Gleichzeitig gab er

aber auch selbst schon Musikstunden und geriet dabei in ein leidenschaftliches Verhältnis zu einer neun Jahre älteren, verheirateten

Frau - Dora Hatt -, an dem er, da er nicht ihr einziger Liebhaber war, schwer litt. Über seine Jahre verwundet und gealtert verließ er

nach beendetem Studium Königsberg, um in Glogau eine Referendarstelle anzutreten.

Dort verlobte er sich 1797 mit seiner Cousine Minna Dörffer, konnte sich aber zu einer Heirat nicht entschließen.

Nach dem Assessor-Examen 1800 in Berlin und dem Antritt eines Richteramtes in Posen löste er die Verlobung auf

und heiratete die Polin Michaelina - 'Mischa' - Rorer, die ihm bis zu seinem Tod eine geduldige und nachsichtige Ehefrau war.

Eine Tochter, die sie von ihm hatte, starb im zweiten Lebensjahr.

Die Nachsicht, die seine Lebensweise verlangte, betraf vor allem seine ausschweifenden Trinkgelage, mit denen er, soweit er nicht

komponierte, die Nächte durchbrachte. Zu dieser Zeit wünschte er sich noch, dass sein Name

nicht anders als durch eine

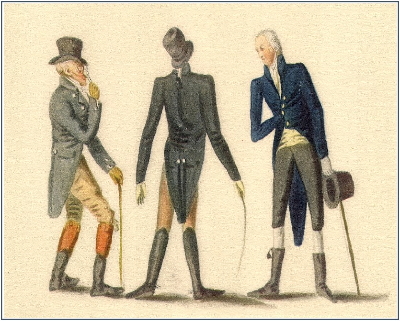

gelungene musikalische Komposition bekannt werden sollte. Zunächst bekannt wurde er allerdings mit für ihn fatalen Folgen durch

seine zeichnerische Begabung - durch Karikaturen, die er von verschiedenen stadtbekannten Leuten, Offizieren zumal, anfertigte und herumzeigte.

|

|

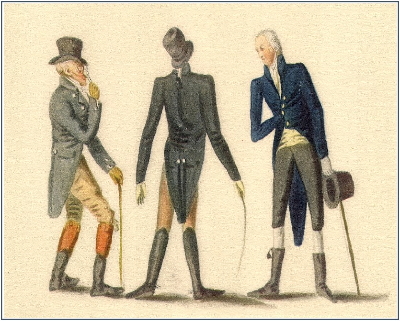

Eine von Hoffmann gezeichnete Karikatur: Drei Warschauer Regierungsräte.

|

Das trug ihm im Sommer 1802 eine Strafversetzung nach Plock ein, eine Kleinstadt im hintersten

preußischen Polen. In der Ödnis dieser Umgebung wurde ihm das Trinken mehr und mehr zur Gewohnheit, jedenfalls weist

das intime Tagebuch, das er dort zu führen begann, bald und immer öfter Hinweise auf zu viel Alkohol auf. 1804 gelang ihm über

Familien-Beziehungen immerhin eine Versetzung nach Warschau, die damalige 'Hauptstadt von Süd-Ostpreußen', doch die

Aufwertung seiner beruflichen Stellung blieb ihm nicht lange erhalten. Mit Preußens Zusammenbruch im Krieg gegen Napoleon wurden

alle Beamten, die nicht auf die französische Seite übertraten, entlassen, und Hoffmann war ohne Stellung.

Nach erfolglosen Versuchen, in Berlin wieder in Lohn und Brot zu kommen, erreichte ihn das Angebot, Theaterleiter in Bamberg zu werden,

als Komponist, Dirigent, Bühnenbildner, Regisseur, Souffleur und was immer noch, und alles obendrein zu einer miserablen Bezahlung.

Doch was blieb ihm übrig, er siedelte 1808 mit seiner Frau dorthin über.

|

|

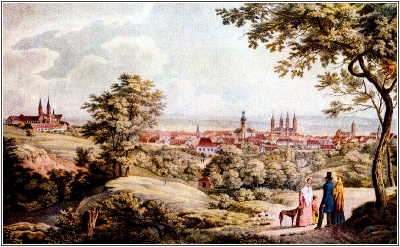

Bamberg im frühen 19. Jahrhundert

|

Die Jahre bis 1813, die er in Bamberg blieb, lenkten seine künstlerischen Absichten aber in eine neue Richtung, er wurde zum Schriftsteller.

Zwar komponierte er auch weiter fleißig, aber nachdem 1809 eine erste Erzählung - "Ritter Gluck" - von der 'Neuen Musikalischen

Zeitung' zum Druck angenommen worden war, notiert er im Tagebuch:

Meine litterarische Carriere scheint beginnen zu wollen.

|

|

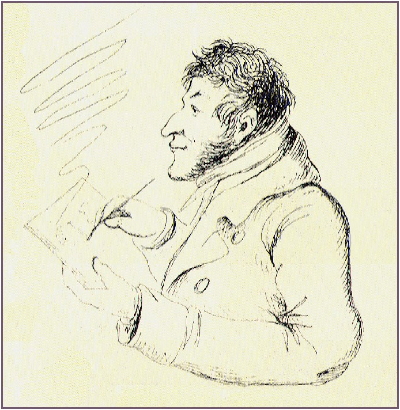

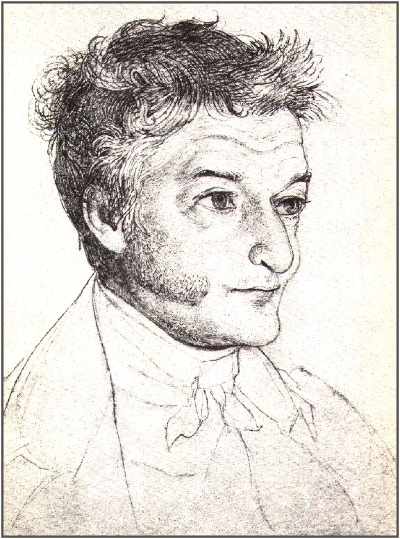

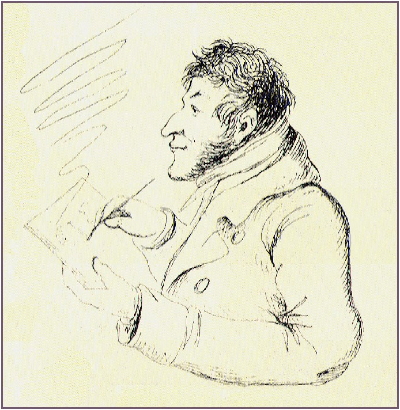

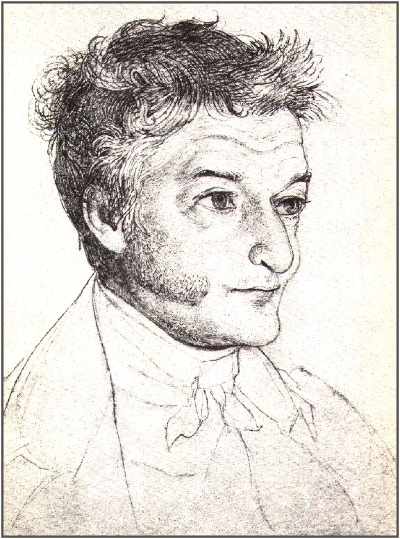

E. T. A. Hoffmann im Jahre 1809

|

Wirklich in Anspruch nahm ihn dann aber ganz etwas anderes: die Liebe zu einem Mädchen, dem er Gesangsunterricht erteilte:

Julia Marc (1796-1864). Die gerade Fünfzehnjährige - ein Großneffe von ihr wurde der expressionistische Maler

Franz Marc (1880-1916) - ging ihm von 1811 an nicht mehr aus dem Kopf. Beinahe täglich notiert er die Begegnungen mit ihr,

nennt sich

krank vor Liebe und Wahnsinn, bekennt

geistigen Ehebruch und muss doch zusehen, wie ihre

Verheiratung mit einem Hamburger Kaufmann vorbereitet wird. Die entzückende Julia aber bringt es fertig,

ihm sogar die Bitte um einen Tanz abzuschlagen mit dem Bemerken, er sei wohl

in Schnaps besoffen.

So was irritiert

mich, heißt es am 3. April 1812 dazu im Tagebuch.

Alle die jungen Mädchen in seinen Werken, die zum Schmerz

und zum Kummer der empfindsamen Jünglinge eine vernünftige Ehe mit 'gestandenen Männern'

eingehen, sind ihr nachgebildet, auch Veronika Paulmann in dem bald darauf entstehenden "Goldenen Topf" trägt

ihre Züge.

|

|

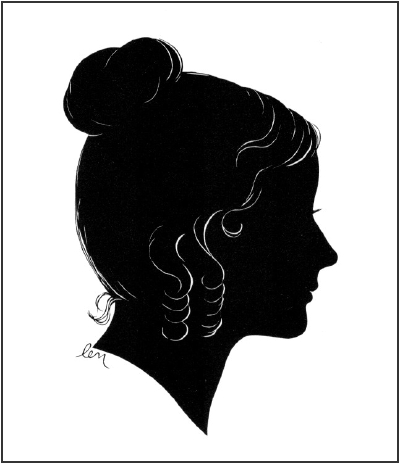

Die 15-jährige Julia Marc

|

Im Frühjahr 1813 reiste Hoffmann mit seiner Frau aus Bamberg ab.

Der Theaterbetrieb dort war eingestellt worden, und ein

Theaterdirektor aus Leipzig, Joseph Seconda, der auch in Dresden das Hoftheater bespielte, hatte ihn als Kapellmeister verpflichtet. Die

Kriegswirren des Jahres 1813 - im Oktober fand bei Leipzig gegen Napoleon die 'Völkerschlacht' statt - hielten Hoffmann

zunächst in Dresden fest, wo aber zum Glück das Theater geöffnet bleiben konnte. Er inszenierte und dirigierte am

Hoftheater - damals noch ein Anbau am Zwinger - Mozarts 'Zauberflöte' und den 'Don Giovanni' ebenso wie ein Dutzend in Vergessenheit

geratener Komischer Opern und Singspiele.

|

|

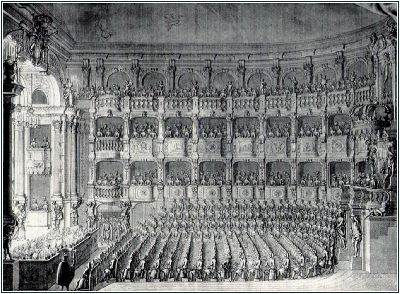

Der Zwinger mit dem angebauten Hoftheater.

|

Über sein Ansehen als Kapellmeister sollte man sich - von der Bezahlung erst gar nicht gesprochen -

allerdings keinen Illusionen hingeben. Auf den Theaterzetteln jener Zeit wird zwar noch der letzte nebensächliche Sänger oder

Schauspieler namentlich genannt, der Dirigent jedoch nicht.

|

|

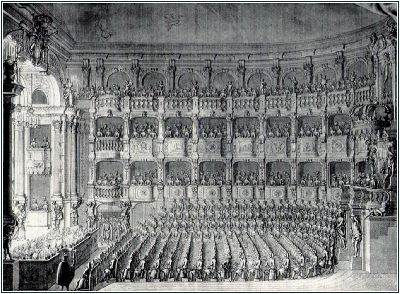

Der Innenraum des Hoftheaters.

|

Es ist in dieser Zeit, dass Hoffmann erstmals von einem Märchen spricht, das einerseits 'feenhaft und wunderbar' sein werde, andererseits

aber auch 'keck ins gewöhnliche Leben' treten solle.

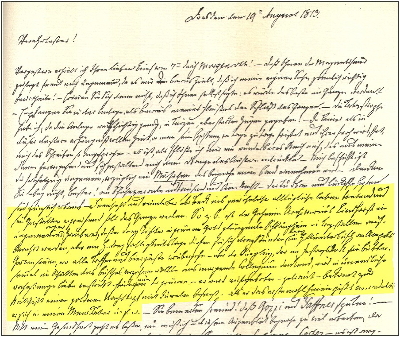

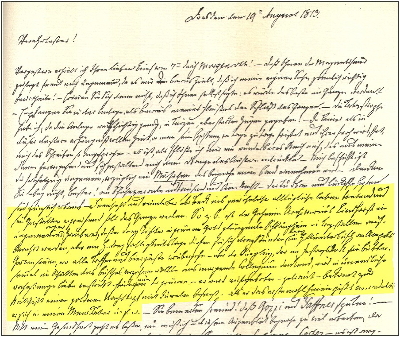

So z.B. ist der Geheime Archivarius Lindhorst ein ungemein arger Zauberer, schreibt er am 19. August 1813 an seinen künftigen Verleger nach Bamberg,

dessen drei Töchter - in grünem Gold glänzende Schlänglein - in Kristallen aufbewahrt werden, aber am Heiligen Dreifaltigkeitstage dürfen sie sich drei Stunden lang im Holunderbusch an Ampels Garten sonnen, wo alle Kaffee- und Biergäste vorüber gehn, aber der Jüngling, der im Festtagsrock seine Buttersemmel im Schatten des Busches verzehren wollte, ans morgende Collegium denkend, wird in unendliche wahnsinnige Liebe verstrickt für eine der grünen - er wird aufgeboten - getraut - bekommt zur Mitgift einen goldnen Nachttopf, mit Juwelen besetzt - als er das erste Mal hineinpisst, verwandelt er sich in einen Meerkater usw.

|

|

Hoffmanns Brief an den Verleger Kunz

|

Ob mit 'Ampels Garten' Antons Garten gemeint ist, den Hoffmann im ausgeführten Werk ja nennt (siehe unter SCHAUPLÄTZE zur

Zweiten Vigilie), liegt im Dunkeln, aber Dresden ist als Handlungsort wohl von Anfang an vorgesehen. Mit ihrer berühmten Silhouette war

die Stadt auch im 19. Jahrhundert schon vielen ein Begriff.

|

|

Dresden im frühen 19. Jahrhundert

|

Gewohnt hat Hoffmann in der Neustadt, nahe dem Linckeschen Bad, sodass er all die Straßen und Plätze, die er im "Goldenen Topf" nennt, selbst nahezu täglich begangen hat. Nur

ein Element der Geschichte hat er - wahrscheinlich - aber doch aus Bamberg übernommen: den Türknopf mit dem runden Gesicht einer Marktfrau. Die Tür des Hauses Eisgrube 14 trug zum Anklopfen ein solches Äpfelweib-Gesicht.

|

|

Das Bamberger 'Apfelweibla'

|

Mit der Niederschrift des Märchens begann Hoffmann im November 1813 noch in Dresden, setzte sie in Leipzig fort, als der

Theaterbetrieb nach dem Abzug Napoleons dorthin verlegt wurde, und schickte das fertige Werk im März 1814 zu Karl Friedrich Kunz

nach Bamberg, der dort als Weinhändler und Besitzer einer Leihbibliothek auch Bücher zu verlegen begann. Schon

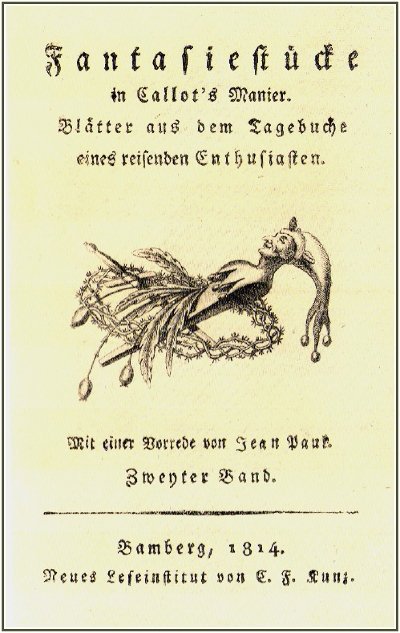

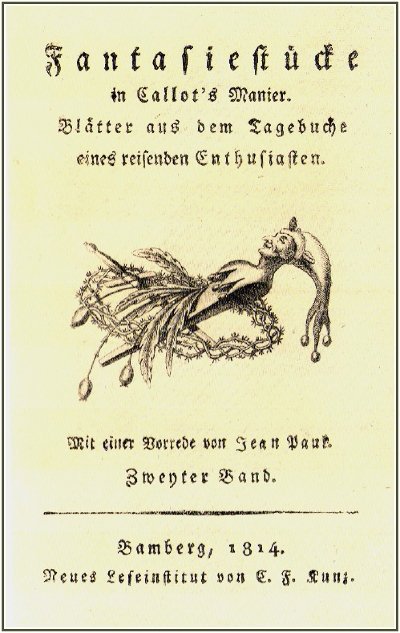

im Frühjahr 1813 hatte Hoffmann mit ihm einen Vertrag über die "Fantasiestücke in Callots Manier" abgeschlossen,

als deren dritter Band im November 1814 die Dresdner Geschichte dann erschien.

|

|

Ein von Hoffmann entworfenes Titelblatt zu den 'Fantasiestücken'

|

Zur Titulierung seiner Geschichten als Stücke "in Callots Manier" hat Hoffmann selbst in einer Skizze

zu Anfang der Sammlung Auskunft gegeben. Der französische Zeichner Jaques Callot (1592-1635) sei ihm ein Vorbild darin,

erklärt er, Realität und Fantasie zu verbinden und dadurch den alltäglichsten Erscheinungen einen

Schimmer des Wunderbaren zu verleihen. Das klingt gut romantisch, trifft jedoch nicht den Kern. Schon aufschlussreicher

ist es, wenn er in einem Brief an seinen Verleger vom 8. September 1813 äußert, mit der Berufung auf Callot solle

etwas

entschuldigt werden,

nämlich

die besondere subjective Art, wie der Verfasser die Gestalten des gemeinen Lebens anschaut und auffasst.

Doch auch das versteht man vollständig erst, wenn man sich die Beispiele ansieht, die er in der Skizze

"Jaques Callot" gibt.

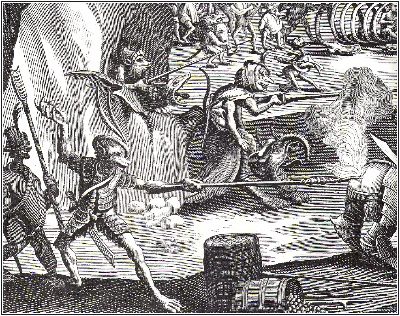

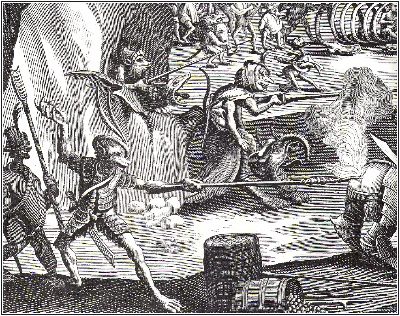

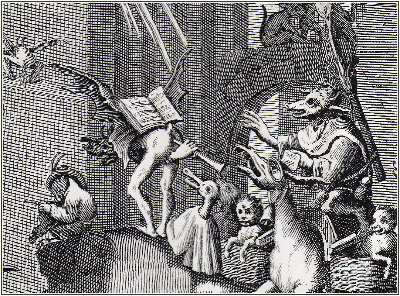

Das erste betrifft ein Detail aus dem Blatt 'Der Jahrmarkt von Gondreville' von 1625,

ein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie

Vögelein in den Bäumen sitzen:

|

|

Callot: Der Jahrmarkt von Gondreville

|

Hoffmann sieht hier

den Menschen mit seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, und in der Tat lässt der

überdimensionierte Baum die ihm zu Leibe rückende Menge schon fast wie Schädlinge aussehen. Noch boshafter sind

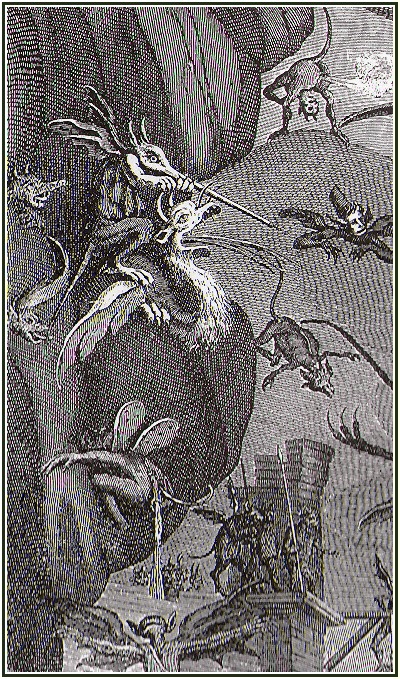

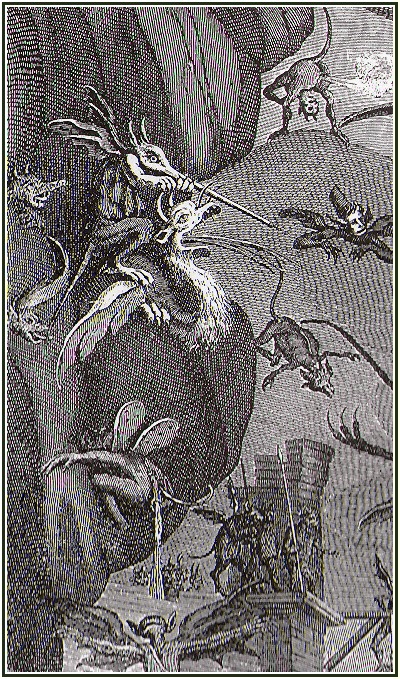

aber die weiteren Beispiele. Sie sind alle der 'Versuchung des Heiligen Antonius' von 1635 entnommen, auf welchem Blatt schon bei Callot die

teuflischen Elemente die Hauptsache sind. Zunächst findet Hoffmann einen Teufel bemerkenswert,

dem die Nase zur Flinte

gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, und meint damit die folgende Figur:

|

|

Callot: Detail aus der 'Versuchung des Heiligen Antonius'

|

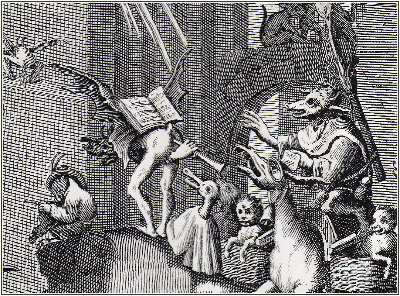

Auch der

lustige Teufel Feuerwerker auf diesem Blatt ist für ihn

ergötzlich:

|

|

Callot: Detail aus der 'Versuchung des Heiligen Antonius'

|

Und schließlich amüsiert ihn auch noch

der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den

nötigen Atem zu geben:

|

|

Callot: Detail aus der 'Versuchung des Heiligen Antonius'

|

Was besagen diese Beispiele? Mit 'Romantik' haben sie durchaus nichts zu tun, auch nichts mit jener Beschwörung des Unheimlichen, die man in der

Frühromantik findet. Was wir sehen, sind vielmehr Exempel fröhlicher Schadenfreude, gut gelaunter Bosheit, die Lust von Teufeln,

es irgendwelchen 'Heiligen' oder Biedermännern heimzuzahlen. Über den Ursprung von Hoffmanns Vergnügen an diesen Darstellungen und

an Callots Zeichnungen überhaupt muss man deshalb nicht lange grübeln. Es sind die eigenen Verletzungen und Kränkungen

durch die Welt der Biedermänner, an die er bei ihnen denkt, es steckt dahinter derselbe Impuls, der ihn seine Amtskollegen per Karikatur

und alle möglichen 'Philister' in seinen Erzählungen per Wort verspotten ließ. Für diesen Zug also beruft er sich auf Callot, deshalb

handelt es sich um Fantasiestücke "in Callots Manier".

|

|

Selbstbildnis E. T. A. Hoffmanns um 1820

|

Hoffmanns randständiges Musiker-Dasein fand nach einem weiteren Kapellmeister-Jahr in

Leipzig das lange erhoffte Ende. Mit dem Sieg über Napoleon wurde der preußische Staat wieder hergestellt und Hoffmann erhielt

1815 eine Kammergerichtsrats-Stelle in Berlin. Existenznöte quälten ihn nun nicht mehr, und er fand auch genug Zeit für seine

schriftstellerische Arbeit. In schneller Folge entstanden die Erzählungen zu den "Serapionsbrüdern",

die "Elixiere des Teufels" die "Nachtstücke", der "Kater Murr" und als letzte Werke der "Meister Floh"

und "Des Vetters Eckfenster". Zu dieser Zeit, im Frühjahr 1822, war Hoffmann allerdings schon krank. Ein Rückenmarksleiden, aber auch die Folgen seiner exzessiven Trinkereien machten ihm zu schaffen, er starb in Berlin wenige Monate nach seinem 46. Geburtstag.

|

|

E. T. A. Hoffmann im Jahre 1821

|

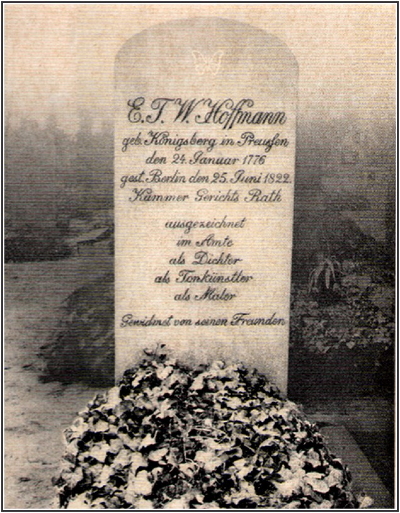

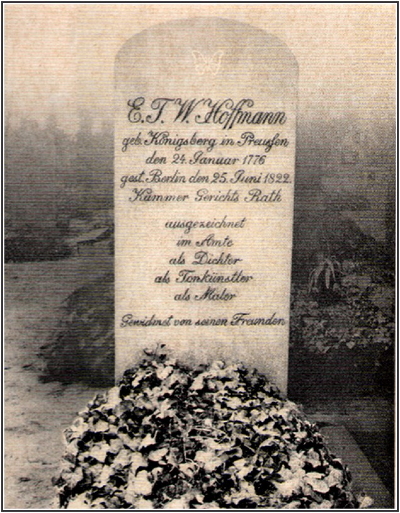

Beerdigt wurde er auf dem Friedhof der Jerusalem-Kirche in Berlin-Kreuzberg.

Seine Freunde setzten ihm einen Grabstein, auf dem sie in Respekt vor seiner Pflichterfüllung an erster Stelle seine

Bewährung im Richteramt nannten. Dass es die Freunde waren, die ihn in dieser Weise ehrten, hatte allerdings auch eine

dunkle Seite. Seine Frau musste, um nicht Hoffmanns beträchtliche Schulden bezahlen zu müssen, sein

Erbe ausschlagen und stand nahezu mittellos da. Dank der Hilfe dieser Freunde und der Einnahmen aus seinen

Werken hat sie ihn dann aber doch um fast 40 Jahre überlebt.

|

|

Der Grabstein in Berlin-Kreuzberg

|

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann - so der Taufname - wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg

als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren. Amadeus (statt Wilhelm) nannte er sich aus Verehrung für Mozart erst als

Komponist und Autor ab 1805.

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann - so der Taufname - wurde am 24. Januar 1776 in Königsberg

als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren. Amadeus (statt Wilhelm) nannte er sich aus Verehrung für Mozart erst als

Komponist und Autor ab 1805.

Als Hoffmann zwei Jahre alt war, wurde die Ehe seiner Eltern wegen Unverträglichkeit

geschieden - ein damals nur in Preußen möglicher Vorgang, weil Friedrich der Große Ehescheidungen erleichtert hatte

in der Annahme, dass durch Wiederverheiratungen mehr Kinder geboren werden würden. Hoffmann blieb bei der Mutter, sein zwei

Jahre älterer Bruder ging zum Vater, Kontakte zwischen ihnen gab es nicht mehr.

Als Hoffmann zwei Jahre alt war, wurde die Ehe seiner Eltern wegen Unverträglichkeit

geschieden - ein damals nur in Preußen möglicher Vorgang, weil Friedrich der Große Ehescheidungen erleichtert hatte

in der Annahme, dass durch Wiederverheiratungen mehr Kinder geboren werden würden. Hoffmann blieb bei der Mutter, sein zwei

Jahre älterer Bruder ging zum Vater, Kontakte zwischen ihnen gab es nicht mehr.  Aber auch die Mutter war ihm kein Halt, sie war gemütskrank und neigte zur Hysterie, sodass seine Erziehung ein Onkel übernahm.

Neben dem Schulbesuch erhielt er Unterricht in Musik und Zeichnen und begann 1792 in Königsberg Jura zu studieren. Gleichzeitig gab er

aber auch selbst schon Musikstunden und geriet dabei in ein leidenschaftliches Verhältnis zu einer neun Jahre älteren, verheirateten

Frau - Dora Hatt -, an dem er, da er nicht ihr einziger Liebhaber war, schwer litt. Über seine Jahre verwundet und gealtert verließ er

nach beendetem Studium Königsberg, um in Glogau eine Referendarstelle anzutreten.

Aber auch die Mutter war ihm kein Halt, sie war gemütskrank und neigte zur Hysterie, sodass seine Erziehung ein Onkel übernahm.

Neben dem Schulbesuch erhielt er Unterricht in Musik und Zeichnen und begann 1792 in Königsberg Jura zu studieren. Gleichzeitig gab er

aber auch selbst schon Musikstunden und geriet dabei in ein leidenschaftliches Verhältnis zu einer neun Jahre älteren, verheirateten

Frau - Dora Hatt -, an dem er, da er nicht ihr einziger Liebhaber war, schwer litt. Über seine Jahre verwundet und gealtert verließ er

nach beendetem Studium Königsberg, um in Glogau eine Referendarstelle anzutreten.

Dort verlobte er sich 1797 mit seiner Cousine Minna Dörffer, konnte sich aber zu einer Heirat nicht entschließen.

Nach dem Assessor-Examen 1800 in Berlin und dem Antritt eines Richteramtes in Posen löste er die Verlobung auf

und heiratete die Polin Michaelina - 'Mischa' - Rorer, die ihm bis zu seinem Tod eine geduldige und nachsichtige Ehefrau war.

Eine Tochter, die sie von ihm hatte, starb im zweiten Lebensjahr.

Dort verlobte er sich 1797 mit seiner Cousine Minna Dörffer, konnte sich aber zu einer Heirat nicht entschließen.

Nach dem Assessor-Examen 1800 in Berlin und dem Antritt eines Richteramtes in Posen löste er die Verlobung auf

und heiratete die Polin Michaelina - 'Mischa' - Rorer, die ihm bis zu seinem Tod eine geduldige und nachsichtige Ehefrau war.

Eine Tochter, die sie von ihm hatte, starb im zweiten Lebensjahr.

Die Nachsicht, die seine Lebensweise verlangte, betraf vor allem seine ausschweifenden Trinkgelage, mit denen er, soweit er nicht

komponierte, die Nächte durchbrachte. Zu dieser Zeit wünschte er sich noch, dass sein Name nicht anders als durch eine

gelungene musikalische Komposition bekannt werden sollte. Zunächst bekannt wurde er allerdings mit für ihn fatalen Folgen durch

seine zeichnerische Begabung - durch Karikaturen, die er von verschiedenen stadtbekannten Leuten, Offizieren zumal, anfertigte und herumzeigte.

Die Nachsicht, die seine Lebensweise verlangte, betraf vor allem seine ausschweifenden Trinkgelage, mit denen er, soweit er nicht

komponierte, die Nächte durchbrachte. Zu dieser Zeit wünschte er sich noch, dass sein Name nicht anders als durch eine

gelungene musikalische Komposition bekannt werden sollte. Zunächst bekannt wurde er allerdings mit für ihn fatalen Folgen durch

seine zeichnerische Begabung - durch Karikaturen, die er von verschiedenen stadtbekannten Leuten, Offizieren zumal, anfertigte und herumzeigte.

Das trug ihm im Sommer 1802 eine Strafversetzung nach Plock ein, eine Kleinstadt im hintersten

preußischen Polen. In der Ödnis dieser Umgebung wurde ihm das Trinken mehr und mehr zur Gewohnheit, jedenfalls weist

das intime Tagebuch, das er dort zu führen begann, bald und immer öfter Hinweise auf zu viel Alkohol auf. 1804 gelang ihm über

Familien-Beziehungen immerhin eine Versetzung nach Warschau, die damalige 'Hauptstadt von Süd-Ostpreußen', doch die

Aufwertung seiner beruflichen Stellung blieb ihm nicht lange erhalten. Mit Preußens Zusammenbruch im Krieg gegen Napoleon wurden

alle Beamten, die nicht auf die französische Seite übertraten, entlassen, und Hoffmann war ohne Stellung.

Das trug ihm im Sommer 1802 eine Strafversetzung nach Plock ein, eine Kleinstadt im hintersten

preußischen Polen. In der Ödnis dieser Umgebung wurde ihm das Trinken mehr und mehr zur Gewohnheit, jedenfalls weist

das intime Tagebuch, das er dort zu führen begann, bald und immer öfter Hinweise auf zu viel Alkohol auf. 1804 gelang ihm über

Familien-Beziehungen immerhin eine Versetzung nach Warschau, die damalige 'Hauptstadt von Süd-Ostpreußen', doch die

Aufwertung seiner beruflichen Stellung blieb ihm nicht lange erhalten. Mit Preußens Zusammenbruch im Krieg gegen Napoleon wurden

alle Beamten, die nicht auf die französische Seite übertraten, entlassen, und Hoffmann war ohne Stellung.  Nach erfolglosen Versuchen, in Berlin wieder in Lohn und Brot zu kommen, erreichte ihn das Angebot, Theaterleiter in Bamberg zu werden,

als Komponist, Dirigent, Bühnenbildner, Regisseur, Souffleur und was immer noch, und alles obendrein zu einer miserablen Bezahlung.

Doch was blieb ihm übrig, er siedelte 1808 mit seiner Frau dorthin über.

Nach erfolglosen Versuchen, in Berlin wieder in Lohn und Brot zu kommen, erreichte ihn das Angebot, Theaterleiter in Bamberg zu werden,

als Komponist, Dirigent, Bühnenbildner, Regisseur, Souffleur und was immer noch, und alles obendrein zu einer miserablen Bezahlung.

Doch was blieb ihm übrig, er siedelte 1808 mit seiner Frau dorthin über.

Die Jahre bis 1813, die er in Bamberg blieb, lenkten seine künstlerischen Absichten aber in eine neue Richtung, er wurde zum Schriftsteller.

Zwar komponierte er auch weiter fleißig, aber nachdem 1809 eine erste Erzählung - "Ritter Gluck" - von der 'Neuen Musikalischen

Zeitung' zum Druck angenommen worden war, notiert er im Tagebuch: Meine litterarische Carriere scheint beginnen zu wollen.

Die Jahre bis 1813, die er in Bamberg blieb, lenkten seine künstlerischen Absichten aber in eine neue Richtung, er wurde zum Schriftsteller.

Zwar komponierte er auch weiter fleißig, aber nachdem 1809 eine erste Erzählung - "Ritter Gluck" - von der 'Neuen Musikalischen

Zeitung' zum Druck angenommen worden war, notiert er im Tagebuch: Meine litterarische Carriere scheint beginnen zu wollen.

Wirklich in Anspruch nahm ihn dann aber ganz etwas anderes: die Liebe zu einem Mädchen, dem er Gesangsunterricht erteilte:

Julia Marc (1796-1864). Die gerade Fünfzehnjährige - ein Großneffe von ihr wurde der expressionistische Maler

Franz Marc (1880-1916) - ging ihm von 1811 an nicht mehr aus dem Kopf. Beinahe täglich notiert er die Begegnungen mit ihr,

nennt sich krank vor Liebe und Wahnsinn, bekennt geistigen Ehebruch und muss doch zusehen, wie ihre

Verheiratung mit einem Hamburger Kaufmann vorbereitet wird. Die entzückende Julia aber bringt es fertig,

ihm sogar die Bitte um einen Tanz abzuschlagen mit dem Bemerken, er sei wohl in Schnaps besoffen. So was irritiert

mich, heißt es am 3. April 1812 dazu im Tagebuch.

Wirklich in Anspruch nahm ihn dann aber ganz etwas anderes: die Liebe zu einem Mädchen, dem er Gesangsunterricht erteilte:

Julia Marc (1796-1864). Die gerade Fünfzehnjährige - ein Großneffe von ihr wurde der expressionistische Maler

Franz Marc (1880-1916) - ging ihm von 1811 an nicht mehr aus dem Kopf. Beinahe täglich notiert er die Begegnungen mit ihr,

nennt sich krank vor Liebe und Wahnsinn, bekennt geistigen Ehebruch und muss doch zusehen, wie ihre

Verheiratung mit einem Hamburger Kaufmann vorbereitet wird. Die entzückende Julia aber bringt es fertig,

ihm sogar die Bitte um einen Tanz abzuschlagen mit dem Bemerken, er sei wohl in Schnaps besoffen. So was irritiert

mich, heißt es am 3. April 1812 dazu im Tagebuch.  Alle die jungen Mädchen in seinen Werken, die zum Schmerz

und zum Kummer der empfindsamen Jünglinge eine vernünftige Ehe mit 'gestandenen Männern'

eingehen, sind ihr nachgebildet, auch Veronika Paulmann in dem bald darauf entstehenden "Goldenen Topf" trägt

ihre Züge.

Alle die jungen Mädchen in seinen Werken, die zum Schmerz

und zum Kummer der empfindsamen Jünglinge eine vernünftige Ehe mit 'gestandenen Männern'

eingehen, sind ihr nachgebildet, auch Veronika Paulmann in dem bald darauf entstehenden "Goldenen Topf" trägt

ihre Züge.

Im Frühjahr 1813 reiste Hoffmann mit seiner Frau aus Bamberg ab.

Der Theaterbetrieb dort war eingestellt worden, und ein

Theaterdirektor aus Leipzig, Joseph Seconda, der auch in Dresden das Hoftheater bespielte, hatte ihn als Kapellmeister verpflichtet. Die

Kriegswirren des Jahres 1813 - im Oktober fand bei Leipzig gegen Napoleon die 'Völkerschlacht' statt - hielten Hoffmann

zunächst in Dresden fest, wo aber zum Glück das Theater geöffnet bleiben konnte. Er inszenierte und dirigierte am

Hoftheater - damals noch ein Anbau am Zwinger - Mozarts 'Zauberflöte' und den 'Don Giovanni' ebenso wie ein Dutzend in Vergessenheit

geratener Komischer Opern und Singspiele.

Im Frühjahr 1813 reiste Hoffmann mit seiner Frau aus Bamberg ab.

Der Theaterbetrieb dort war eingestellt worden, und ein

Theaterdirektor aus Leipzig, Joseph Seconda, der auch in Dresden das Hoftheater bespielte, hatte ihn als Kapellmeister verpflichtet. Die

Kriegswirren des Jahres 1813 - im Oktober fand bei Leipzig gegen Napoleon die 'Völkerschlacht' statt - hielten Hoffmann

zunächst in Dresden fest, wo aber zum Glück das Theater geöffnet bleiben konnte. Er inszenierte und dirigierte am

Hoftheater - damals noch ein Anbau am Zwinger - Mozarts 'Zauberflöte' und den 'Don Giovanni' ebenso wie ein Dutzend in Vergessenheit

geratener Komischer Opern und Singspiele.

Über sein Ansehen als Kapellmeister sollte man sich - von der Bezahlung erst gar nicht gesprochen -

allerdings keinen Illusionen hingeben. Auf den Theaterzetteln jener Zeit wird zwar noch der letzte nebensächliche Sänger oder

Schauspieler namentlich genannt, der Dirigent jedoch nicht.

Über sein Ansehen als Kapellmeister sollte man sich - von der Bezahlung erst gar nicht gesprochen -

allerdings keinen Illusionen hingeben. Auf den Theaterzetteln jener Zeit wird zwar noch der letzte nebensächliche Sänger oder

Schauspieler namentlich genannt, der Dirigent jedoch nicht.

Es ist in dieser Zeit, dass Hoffmann erstmals von einem Märchen spricht, das einerseits 'feenhaft und wunderbar' sein werde, andererseits

aber auch 'keck ins gewöhnliche Leben' treten solle. So z.B. ist der Geheime Archivarius Lindhorst ein ungemein arger Zauberer, schreibt er am 19. August 1813 an seinen künftigen Verleger nach Bamberg,

Es ist in dieser Zeit, dass Hoffmann erstmals von einem Märchen spricht, das einerseits 'feenhaft und wunderbar' sein werde, andererseits

aber auch 'keck ins gewöhnliche Leben' treten solle. So z.B. ist der Geheime Archivarius Lindhorst ein ungemein arger Zauberer, schreibt er am 19. August 1813 an seinen künftigen Verleger nach Bamberg,

Ob mit 'Ampels Garten' Antons Garten gemeint ist, den Hoffmann im ausgeführten Werk ja nennt (siehe unter SCHAUPLÄTZE zur

Zweiten Vigilie), liegt im Dunkeln, aber Dresden ist als Handlungsort wohl von Anfang an vorgesehen. Mit ihrer berühmten Silhouette war

die Stadt auch im 19. Jahrhundert schon vielen ein Begriff.

Ob mit 'Ampels Garten' Antons Garten gemeint ist, den Hoffmann im ausgeführten Werk ja nennt (siehe unter SCHAUPLÄTZE zur

Zweiten Vigilie), liegt im Dunkeln, aber Dresden ist als Handlungsort wohl von Anfang an vorgesehen. Mit ihrer berühmten Silhouette war

die Stadt auch im 19. Jahrhundert schon vielen ein Begriff.

Gewohnt hat Hoffmann in der Neustadt, nahe dem Linckeschen Bad, sodass er all die Straßen und Plätze, die er im "Goldenen Topf" nennt, selbst nahezu täglich begangen hat. Nur ein Element der Geschichte hat er - wahrscheinlich - aber doch aus Bamberg übernommen: den Türknopf mit dem runden Gesicht einer Marktfrau. Die Tür des Hauses Eisgrube 14 trug zum Anklopfen ein solches Äpfelweib-Gesicht.

Gewohnt hat Hoffmann in der Neustadt, nahe dem Linckeschen Bad, sodass er all die Straßen und Plätze, die er im "Goldenen Topf" nennt, selbst nahezu täglich begangen hat. Nur ein Element der Geschichte hat er - wahrscheinlich - aber doch aus Bamberg übernommen: den Türknopf mit dem runden Gesicht einer Marktfrau. Die Tür des Hauses Eisgrube 14 trug zum Anklopfen ein solches Äpfelweib-Gesicht.

Mit der Niederschrift des Märchens begann Hoffmann im November 1813 noch in Dresden, setzte sie in Leipzig fort, als der

Theaterbetrieb nach dem Abzug Napoleons dorthin verlegt wurde, und schickte das fertige Werk im März 1814 zu Karl Friedrich Kunz

nach Bamberg, der dort als Weinhändler und Besitzer einer Leihbibliothek auch Bücher zu verlegen begann. Schon

im Frühjahr 1813 hatte Hoffmann mit ihm einen Vertrag über die "Fantasiestücke in Callots Manier" abgeschlossen,

als deren dritter Band im November 1814 die Dresdner Geschichte dann erschien.

Mit der Niederschrift des Märchens begann Hoffmann im November 1813 noch in Dresden, setzte sie in Leipzig fort, als der

Theaterbetrieb nach dem Abzug Napoleons dorthin verlegt wurde, und schickte das fertige Werk im März 1814 zu Karl Friedrich Kunz

nach Bamberg, der dort als Weinhändler und Besitzer einer Leihbibliothek auch Bücher zu verlegen begann. Schon

im Frühjahr 1813 hatte Hoffmann mit ihm einen Vertrag über die "Fantasiestücke in Callots Manier" abgeschlossen,

als deren dritter Band im November 1814 die Dresdner Geschichte dann erschien.

Zur Titulierung seiner Geschichten als Stücke "in Callots Manier" hat Hoffmann selbst in einer Skizze

zu Anfang der Sammlung Auskunft gegeben. Der französische Zeichner Jaques Callot (1592-1635) sei ihm ein Vorbild darin,

erklärt er, Realität und Fantasie zu verbinden und dadurch den alltäglichsten Erscheinungen einen

Schimmer des Wunderbaren zu verleihen. Das klingt gut romantisch, trifft jedoch nicht den Kern. Schon aufschlussreicher

ist es, wenn er in einem Brief an seinen Verleger vom 8. September 1813 äußert, mit der Berufung auf Callot solle

etwas entschuldigt werden,

nämlich die besondere subjective Art, wie der Verfasser die Gestalten des gemeinen Lebens anschaut und auffasst.

Doch auch das versteht man vollständig erst, wenn man sich die Beispiele ansieht, die er in der Skizze

"Jaques Callot" gibt.

Zur Titulierung seiner Geschichten als Stücke "in Callots Manier" hat Hoffmann selbst in einer Skizze

zu Anfang der Sammlung Auskunft gegeben. Der französische Zeichner Jaques Callot (1592-1635) sei ihm ein Vorbild darin,

erklärt er, Realität und Fantasie zu verbinden und dadurch den alltäglichsten Erscheinungen einen

Schimmer des Wunderbaren zu verleihen. Das klingt gut romantisch, trifft jedoch nicht den Kern. Schon aufschlussreicher

ist es, wenn er in einem Brief an seinen Verleger vom 8. September 1813 äußert, mit der Berufung auf Callot solle

etwas entschuldigt werden,

nämlich die besondere subjective Art, wie der Verfasser die Gestalten des gemeinen Lebens anschaut und auffasst.

Doch auch das versteht man vollständig erst, wenn man sich die Beispiele ansieht, die er in der Skizze

"Jaques Callot" gibt.  Das erste betrifft ein Detail aus dem Blatt 'Der Jahrmarkt von Gondreville' von 1625, ein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie

Vögelein in den Bäumen sitzen:

Das erste betrifft ein Detail aus dem Blatt 'Der Jahrmarkt von Gondreville' von 1625, ein Bauerntanz, zu dem Musikanten aufspielen, die wie

Vögelein in den Bäumen sitzen:

Hoffmann sieht hier den Menschen mit seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, und in der Tat lässt der

überdimensionierte Baum die ihm zu Leibe rückende Menge schon fast wie Schädlinge aussehen. Noch boshafter sind

aber die weiteren Beispiele. Sie sind alle der 'Versuchung des Heiligen Antonius' von 1635 entnommen, auf welchem Blatt schon bei Callot die

teuflischen Elemente die Hauptsache sind. Zunächst findet Hoffmann einen Teufel bemerkenswert, dem die Nase zur Flinte

gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, und meint damit die folgende Figur:

Hoffmann sieht hier den Menschen mit seinem ärmlichen Tun und Treiben verhöhnt, und in der Tat lässt der

überdimensionierte Baum die ihm zu Leibe rückende Menge schon fast wie Schädlinge aussehen. Noch boshafter sind

aber die weiteren Beispiele. Sie sind alle der 'Versuchung des Heiligen Antonius' von 1635 entnommen, auf welchem Blatt schon bei Callot die

teuflischen Elemente die Hauptsache sind. Zunächst findet Hoffmann einen Teufel bemerkenswert, dem die Nase zur Flinte

gewachsen, womit er unaufhörlich nach dem Mann Gottes zielt, und meint damit die folgende Figur:

Auch der lustige Teufel Feuerwerker auf diesem Blatt ist für ihn ergötzlich:

Auch der lustige Teufel Feuerwerker auf diesem Blatt ist für ihn ergötzlich:

Und schließlich amüsiert ihn auch noch der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den

nötigen Atem zu geben:

Und schließlich amüsiert ihn auch noch der Klarinettist, der ein ganz besonderes Organ braucht, um seinem Instrumente den

nötigen Atem zu geben:

Was besagen diese Beispiele? Mit 'Romantik' haben sie durchaus nichts zu tun, auch nichts mit jener Beschwörung des Unheimlichen, die man in der

Frühromantik findet. Was wir sehen, sind vielmehr Exempel fröhlicher Schadenfreude, gut gelaunter Bosheit, die Lust von Teufeln,

es irgendwelchen 'Heiligen' oder Biedermännern heimzuzahlen. Über den Ursprung von Hoffmanns Vergnügen an diesen Darstellungen und

an Callots Zeichnungen überhaupt muss man deshalb nicht lange grübeln. Es sind die eigenen Verletzungen und Kränkungen

durch die Welt der Biedermänner, an die er bei ihnen denkt, es steckt dahinter derselbe Impuls, der ihn seine Amtskollegen per Karikatur

und alle möglichen 'Philister' in seinen Erzählungen per Wort verspotten ließ. Für diesen Zug also beruft er sich auf Callot, deshalb

handelt es sich um Fantasiestücke "in Callots Manier".

Was besagen diese Beispiele? Mit 'Romantik' haben sie durchaus nichts zu tun, auch nichts mit jener Beschwörung des Unheimlichen, die man in der

Frühromantik findet. Was wir sehen, sind vielmehr Exempel fröhlicher Schadenfreude, gut gelaunter Bosheit, die Lust von Teufeln,

es irgendwelchen 'Heiligen' oder Biedermännern heimzuzahlen. Über den Ursprung von Hoffmanns Vergnügen an diesen Darstellungen und

an Callots Zeichnungen überhaupt muss man deshalb nicht lange grübeln. Es sind die eigenen Verletzungen und Kränkungen

durch die Welt der Biedermänner, an die er bei ihnen denkt, es steckt dahinter derselbe Impuls, der ihn seine Amtskollegen per Karikatur

und alle möglichen 'Philister' in seinen Erzählungen per Wort verspotten ließ. Für diesen Zug also beruft er sich auf Callot, deshalb

handelt es sich um Fantasiestücke "in Callots Manier".

Hoffmanns randständiges Musiker-Dasein fand nach einem weiteren Kapellmeister-Jahr in

Leipzig das lange erhoffte Ende. Mit dem Sieg über Napoleon wurde der preußische Staat wieder hergestellt und Hoffmann erhielt

1815 eine Kammergerichtsrats-Stelle in Berlin. Existenznöte quälten ihn nun nicht mehr, und er fand auch genug Zeit für seine

schriftstellerische Arbeit. In schneller Folge entstanden die Erzählungen zu den "Serapionsbrüdern",

die "Elixiere des Teufels" die "Nachtstücke", der "Kater Murr" und als letzte Werke der "Meister Floh"

und "Des Vetters Eckfenster". Zu dieser Zeit, im Frühjahr 1822, war Hoffmann allerdings schon krank. Ein Rückenmarksleiden, aber auch die Folgen seiner exzessiven Trinkereien machten ihm zu schaffen, er starb in Berlin wenige Monate nach seinem 46. Geburtstag.

Hoffmanns randständiges Musiker-Dasein fand nach einem weiteren Kapellmeister-Jahr in

Leipzig das lange erhoffte Ende. Mit dem Sieg über Napoleon wurde der preußische Staat wieder hergestellt und Hoffmann erhielt

1815 eine Kammergerichtsrats-Stelle in Berlin. Existenznöte quälten ihn nun nicht mehr, und er fand auch genug Zeit für seine

schriftstellerische Arbeit. In schneller Folge entstanden die Erzählungen zu den "Serapionsbrüdern",

die "Elixiere des Teufels" die "Nachtstücke", der "Kater Murr" und als letzte Werke der "Meister Floh"

und "Des Vetters Eckfenster". Zu dieser Zeit, im Frühjahr 1822, war Hoffmann allerdings schon krank. Ein Rückenmarksleiden, aber auch die Folgen seiner exzessiven Trinkereien machten ihm zu schaffen, er starb in Berlin wenige Monate nach seinem 46. Geburtstag.

Beerdigt wurde er auf dem Friedhof der Jerusalem-Kirche in Berlin-Kreuzberg.

Seine Freunde setzten ihm einen Grabstein, auf dem sie in Respekt vor seiner Pflichterfüllung an erster Stelle seine

Bewährung im Richteramt nannten. Dass es die Freunde waren, die ihn in dieser Weise ehrten, hatte allerdings auch eine

dunkle Seite. Seine Frau musste, um nicht Hoffmanns beträchtliche Schulden bezahlen zu müssen, sein

Erbe ausschlagen und stand nahezu mittellos da. Dank der Hilfe dieser Freunde und der Einnahmen aus seinen

Werken hat sie ihn dann aber doch um fast 40 Jahre überlebt.

Beerdigt wurde er auf dem Friedhof der Jerusalem-Kirche in Berlin-Kreuzberg.

Seine Freunde setzten ihm einen Grabstein, auf dem sie in Respekt vor seiner Pflichterfüllung an erster Stelle seine

Bewährung im Richteramt nannten. Dass es die Freunde waren, die ihn in dieser Weise ehrten, hatte allerdings auch eine

dunkle Seite. Seine Frau musste, um nicht Hoffmanns beträchtliche Schulden bezahlen zu müssen, sein

Erbe ausschlagen und stand nahezu mittellos da. Dank der Hilfe dieser Freunde und der Einnahmen aus seinen

Werken hat sie ihn dann aber doch um fast 40 Jahre überlebt.