| Die Schauplätze |  |

|

|

|

|

|

Das National-Panorama (Rundbau rechts) und das Gebäude des preußischen

Generalstabs (links) vor dem Neubau der Moltke-Brücke am Spreebogen (Foto von Hermann

Rückwardt 1889).

|

|

|

Das National-Panorama (1) nahe der Stelle des heutigen Bundeskanzleramtes,

der Lehrter Bahnhof (2) an der Stelle des heutigen Zentralbahnhofes und der

Stettiner Bahnhof (3).

|

|

|

Der 1876 eröffnete Stettiner Bahnhof war in jener Zeit von den acht Berliner

Fernbahnhöfen der mit dem größten Fahrgastaufkommen, da über

ihn vor allem der Urlauberverkehr mit der Ostsee ablief.

|

|

|

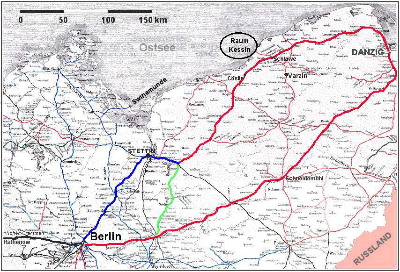

Das Netz der preußischen Staatsbahn im Jahre 1885 mit den Direktionen Berlin (blau),

Bromberg (rot) und Magdeburg (schwarz) sowie die Stargard-Cüstriner Eisenbahn (grün).

|

Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,

ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.

Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde

denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat

und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung

Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,

die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten

Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,

dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni

1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen

weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in

Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei

nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden

deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,

ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.

Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde

denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat

und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung

Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,

die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten

Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,

dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni

1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen

weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in

Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei

nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden

deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

|

|

Die pommersche Küste hinter Köslin (heute Koselice) - der angedeutete

geographische Raum für die erfundene Stadt Kessin.

|

|

|

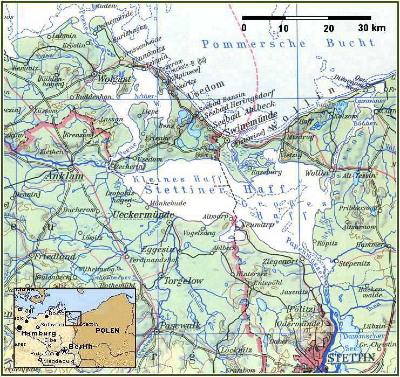

Die pommersche Küste mit Stettin, Usedom und Swinemünde, dem tatsächlichen

Vorstellungs-Raum für die Kessiner Handlung.

|

Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen

Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde

'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der

Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es

wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.

Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,

sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro

Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000

Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,

wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln

aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren

der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau

keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und

Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und

Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und

geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,

in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es

dorthin zu projizieren.

Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen

Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde

'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der

Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es

wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.

Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,

sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro

Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000

Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,

wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln

aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren

der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau

keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und

Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und

Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und

geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,

in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es

dorthin zu projizieren.

|

|

Die Stadt Kessin in den Konturen von Swinemünde (mit Links zu den zugehörigen

Romanstellen hinterlegt).

|

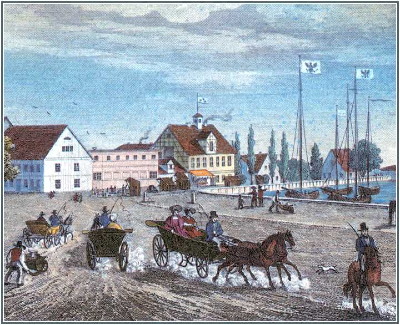

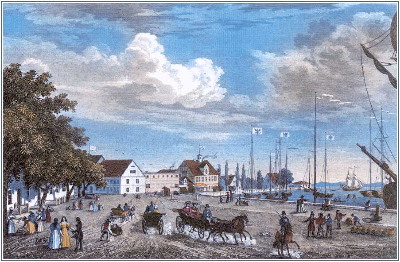

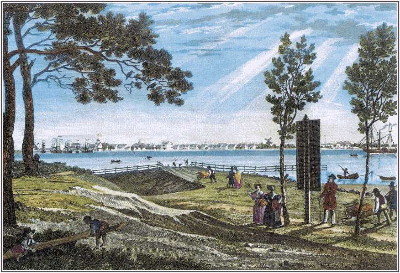

Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -

in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark

verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung

treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die

früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den

späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht

mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig

Jahre nach seinem Weggang von dort noch einmal besuchte, auch selbst registriert, war sich

also dieses Gegensatzes völlig bewusst. In einem Brief an seine Frau vom 24. August 1863

schreibt er:

Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -

in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark

verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung

treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die

früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den

späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht

mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig

Jahre nach seinem Weggang von dort noch einmal besuchte, auch selbst registriert, war sich

also dieses Gegensatzes völlig bewusst. In einem Brief an seine Frau vom 24. August 1863

schreibt er:

|

|

Das 'alte Fachwerkhaus' des Hotels "Drei Kronen" im Jahre 1837.

(Ausschnitt aus einem Stahlstich von Friedrich Rosmäßler, Stadtmuseum Berlin)

|

|

|

Das Hotel "Drei Kronen" im Jahre 1880.

|

Und über die Stadt heißt es:

Und über die Stadt heißt es:

|

|

Die Straße am Swine-Ufer - das Obere Bollwerk - mit dem fahnengeschmückten Hotel 'Drei Kronen'.

(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)

|

|

|

Die Bollwerkspartie am Swine-Ufer von der alten Fähre gesehen.

(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)

|