Franz Kafka, geboren am 3. Juli 1883 in Prag, wuchs dort in zweierlei Hinsicht in einer

gesellschaftlichen Randstellung auf: er gehörte der deutschsprachigen Minderheit der Stadt an (etwa acht Prozent der 200 000 ansonsten

tschechischsprachigen Einwohner), und er gehörte der jüdischen Minderheit an (etwa neun Prozent der ansonsten katholischen Einwohner).

|

|

Das Geburtshaus in Prag vor 1897

|

Wenn vermutet wird, dass er deshalb früh ein Gefühl der Fremdheit und des Abstandes zu seinen Mitmenschen entwickelte, so ist das nicht zu

widerlegen, doch kann es seinen Weg in die literarische Begrübelung seiner Existenz allein nicht erklären. Mit drei jüngeren Schwestern

und einer ganzen Anzahl von Freunden war er keineswegs isoliert, sondern hatte in dieser Hinsicht eine eigentlich normale Kindheit und Jugend.

|

|

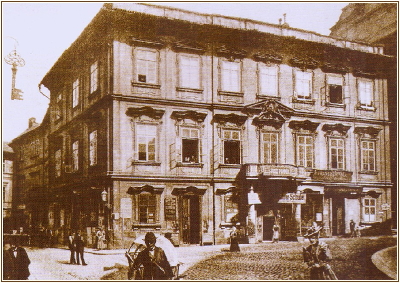

Das 1902 erneuerte Haus

|

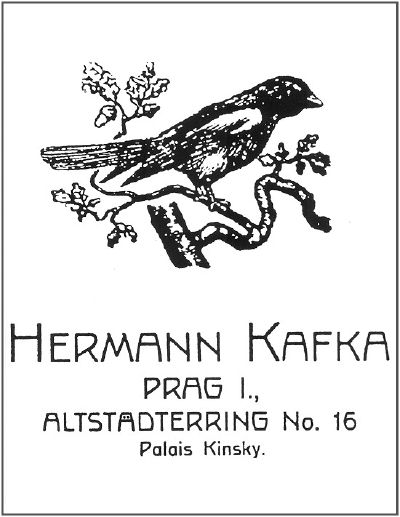

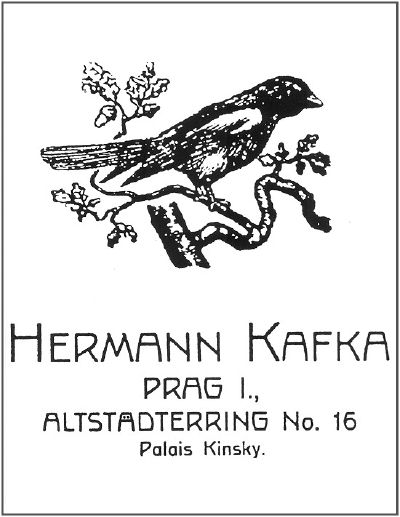

Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren gut. Der Vater besaß ein Galanteriewaren-Geschäft

mit nach und nach einem halben Dutzend Angestellten ('bezahlte Feinde' von ihm genannt), handelte also mit Kleidungs-Zubehör wie

Handschuhen, Tüchern, Bändern, Schleifen, Stickgarn usw., wie es in Zeiten häuslicher Näharbeit immer gebraucht wurde. Das

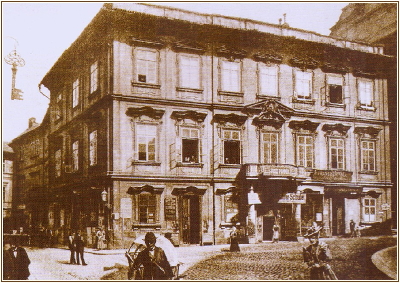

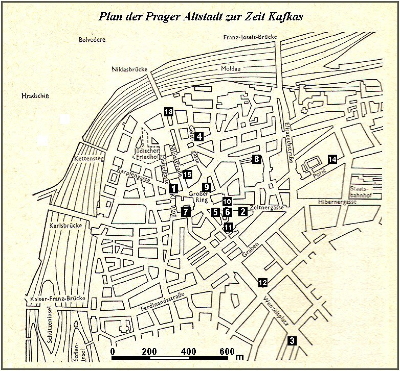

aufstrebende Geschäft brachte wiederholt Umzüge und Wohnungswechsel in Kafkas Jugendzeit mit sich, doch beschränkten sie sich

alle auf die Prager Altstadt und waren mit nennenswerten Umstellungen für ihn nicht verbunden. Überhaupt hat Kafka - von Reisen und den

Sanatoriums-Aufenthalten der letzten Lebensjahre abgesehen - sein ganzes Leben in Prag verbracht und ist dabei über

einen Umkreis von 500 Metern kaum hinausgekommen.

|

|

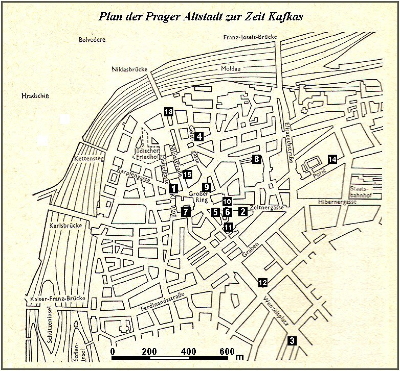

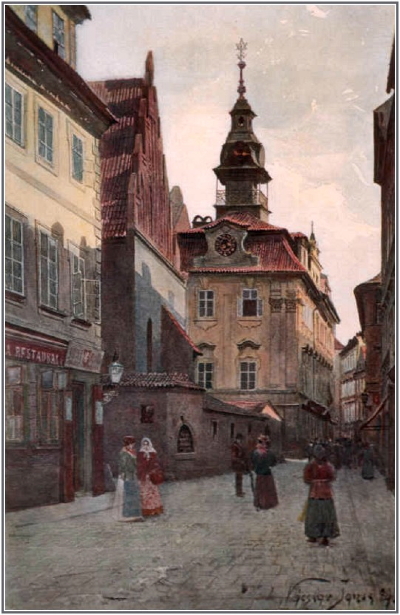

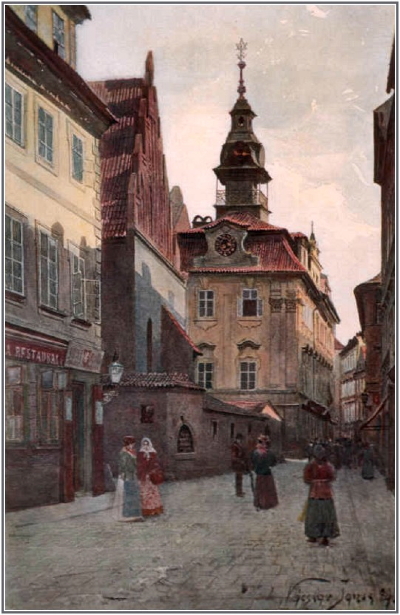

Die Prager Altstadt zur Zeit Kafkas

|

|

|

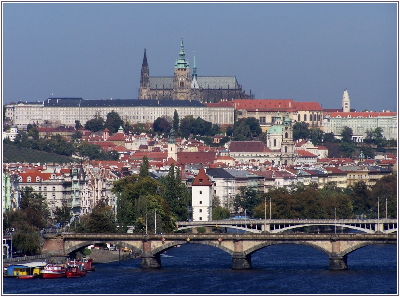

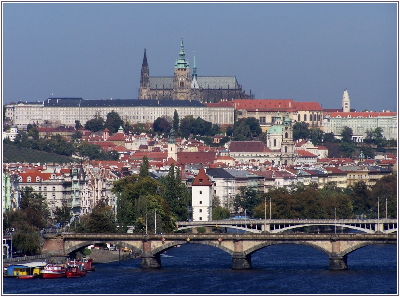

Prag mit dem Hradschin

|

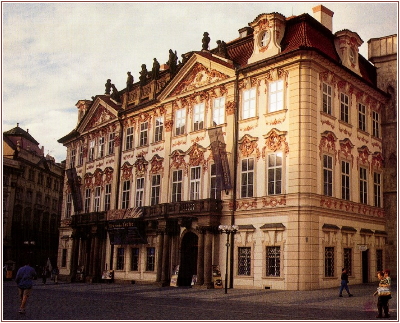

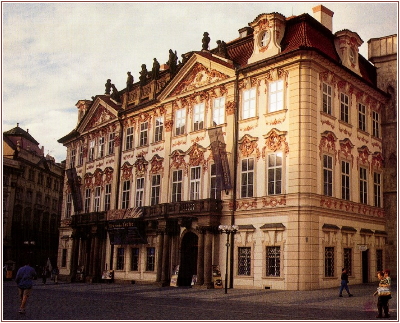

Nach der Volksschule wechselte Kafka 1893 auf das Deutsche Gymnasium, das im vornehmen Kinsky-Palais untergebracht war. Später - das Gymnasium war

umgezogen - hatte sein Vater sein Geschäft in diesem Gebäude.

|

|

Das Kinsky-Palais am Altstädter Ring

|

|

|

Das Firmenzeichen des Geschäftes

|

|

|

Das Kinsky-Palais heute

|

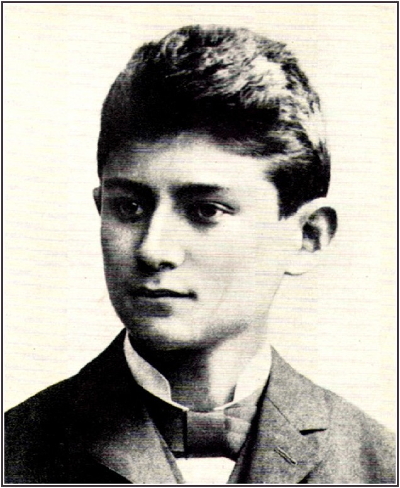

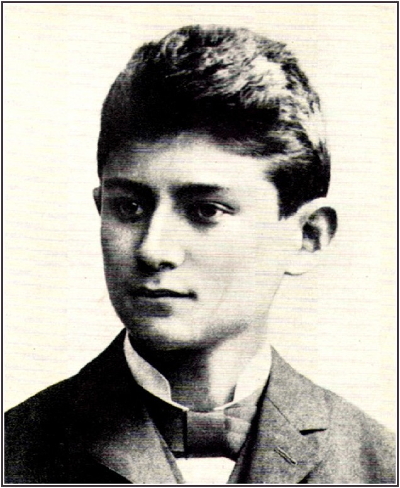

Als Schüler war Kafka unauffällig, von seinen Klassenkameraden aber wohlgelitten, und bestand 1901 mit gutem Durchschnitt das Abitur. Er selbst allerdings

beschrieb später seine Schulzeit als eine Zeit beständiger Angst, als Betrüger entlarvt und hinausgeworfen zu werden.

Oft sah ich im Geist die

schreckliche Versammlung der Professoren, heißt es 1919 im "Brief an den Vater", wie sie zusammenkommen würden,

um diesen einzigartigen

himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen ...

|

|

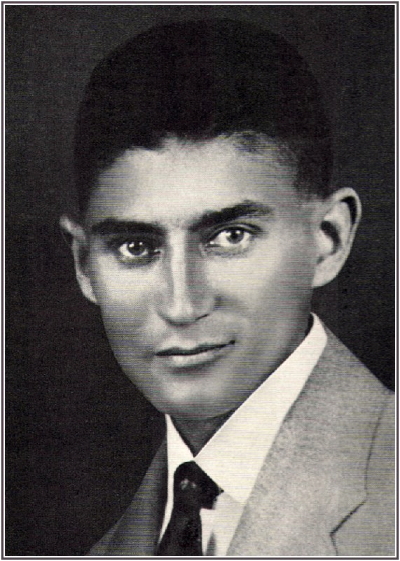

Franz Kafka als Abiturient (1901)

|

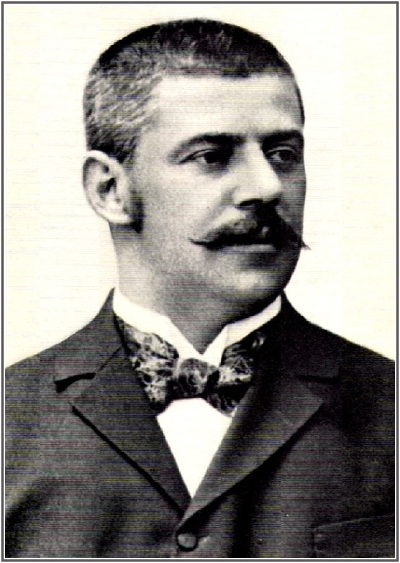

Woher dieses Gefühl der Unzureichendheit und der Schuld? In dem langen, mehr als fünfzig Druckseiten umfassenden "Brief an den Vater", von

Kafka an diesen allerdings nicht abgeschickt, wird eben dieser Vater dafür verantwortlich gemacht, dass ihm ein unbeschwertes Aufwachsen nicht gelungen

sei. Der Vater sei ein selbstherrlicher, starker, ihm in allem überlegener Despot gewesen, so die Anklage, von dem er sich niemals frei, aber auch niemals geliebt

gefühlt habe. Immer habe er ihn spüren lassen, dass er kein Sohn nach seinen Wünschen sei, schon körperlich nicht mit seiner langen,

dünnen, unsportlichen Gestalt, und erst recht nicht in seinem Wesen, das zu dem des selbstbewussten Vaters in dem größten denkbaren Gegensatz

stehe. Dadurch habe er ihm nie offen gegenübertreten, sondern sich nur verdeckt und versteckt entwickeln können, was freilich

sein Schuldbewusstsein nur andauernd vergrößert habe.

|

|

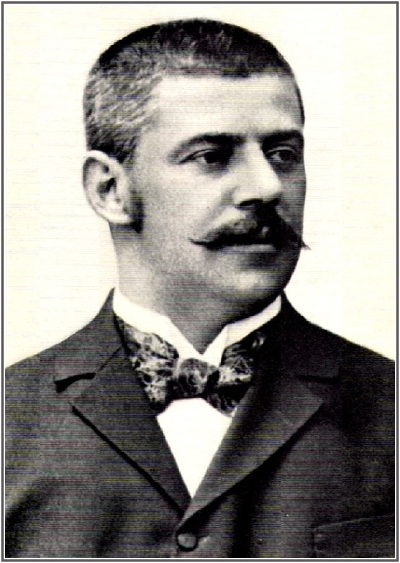

Der übermächtige Vater: Hermann Kafka |

Es ist umstritten, ob dieser Brief eine in allen Einzelheiten wahre und ernst gemeinte Auseinandersetzung mit dem Vater ist oder

nicht auch schon wieder eine literarische Konstruktion, aber an seiner Wahrheit im Hinblick auf Kafkas Lebensgefühl besteht kein Zweifel. Wieder und

wieder zeigt sich ja auch in seinem Werk, dass jemand von etwas übermächtig Anderem beherrscht, beargwöhnt, bestraft wird,

und in der Erzählung "Das Urteil" ist es auch direkt der Vater, von dem dies gilt.

|

|

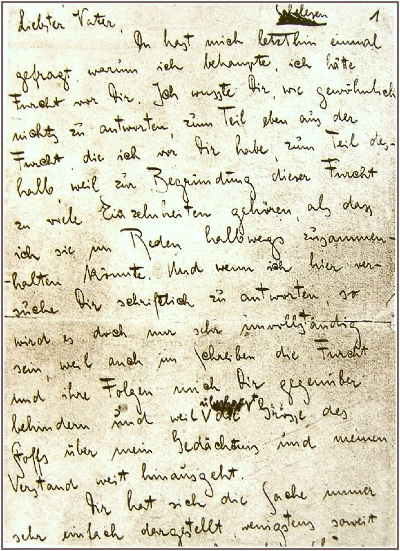

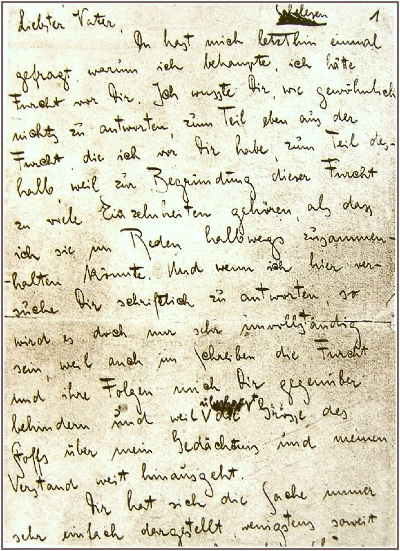

Der Anfang des 'Briefes an den Vater' |

Der Lebensweg Kafkas nach dem Abitur nahm zunächst aber einen normalen Verlauf. Aus gesundheitlichen Gründen vom Militärdienst

befreit, studierte er in Prag Jura und hörte nebenher Vorlesungen in Germanistik und Philosophie. In der üblichen Zeit beendete er 1906 das

Studium mit der Promotion und wurde nach dem Referendariat als 'Doktor der Rechte' Mitarbeiter in einer italienischen Versicherungsgesellschaft. Von dieser

wechselte er 1908 zur "Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen", bei der er bis zu seiner

Pensionierung 1922 blieb.

|

|

Das Gebäude der Arbeiter-Unfall-Versicherung

|

Sein eigentliches und einziges Interesse aber galt dem Schreiben. Schon als Schüler hatte er damit begonnen, und je älter er wurde, desto mehr

wurde es ihm zum Lebensinhalt. Eine erste Sammlung von Prosa-Skizzen unter dem Titel "Betrachtung" erschien 1908 in der Münchner

Zeitschrift 'Hyperion' und vier Jahre später erweitert als Buch im Rowohlt-Verlag. Die Resonanz allerdings war - abgesehen von Zustimmungen aus dem

Freundeskreis - gleich Null. Kafka selbst bemerkte einem Bekannten gegenüber:

Elf Bücher wurden bei [der Buchhandlung] André abgesetzt.

Zehn habe ich selbst gekauft, ich möchte nur wissen, wer das elfte hat.

|

|

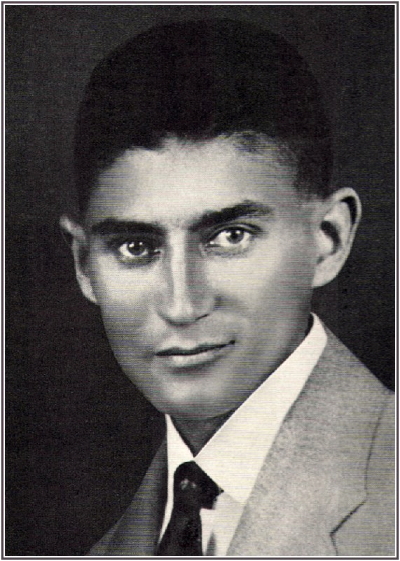

Kafka im Jahre 1914

|

Das Schreiben belastete, richtiger: verunmöglichte ihm auch ein normales Verhältnis zu Frauen. Als er im August 1912 die Berlinerin

Felice Bauer (1887-1960) bei seinem Freund Max Brod in Prag kennenlernte, entwickelte sich daraus bald eine intensive Korrespondenz, die im

April 1914 in eine Verlobung einmündete. Bereits drei Monate später jedoch wurde das Verlöbnis wieder gelöst. Kafka litt

schon vorher beständig unter der Angst, wegen dieser Verbindung nicht mehr wie gewohnt zum Schreiben zu kommen, und fühlte sich

bei der offiziellen Feier

gebunden wie ein Verbrecher (Tagebuch am 6. Juni 1914). Gleichsam warnend hatte er der jungen Frau, Sekretärin

in einem 'Parlographen'-, also Tonaufnahmen-Studio, schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft über seine Tageseinteilung geschrieben:

Von 8 bis 2 oder 2¼ im Bureau, bis 3 oder ½4 Mittagessen, von da ab Schlafen im Bett

(meist nur Versuche [...]) bis ½8, dann zehn Minuten Turnen, nackt bei offenem Fenster, dann 1 Stunde Spazierengehn [...],

dann Nachtmahl innerhalb der Familie [...] dann um ½11 (oft wird aber auch sogar ½12)

Niedersetzen zum Schreiben und dableiben je nach Kraft, Lust und Glück bis 1, 2, 3 Uhr einmal auch schon bis 6 Uhr früh. Dann wieder Turnen,

wie oben, nur natürlich mit Vermeidung jeder Anstrengung, abwaschen und [...] ins Bett. Dann alle möglichen Versuche einzuschlafen, d.h.

unmögliches zu erreichen [...] Natürlich ist es dann kein besonderes Wunder, wenn ich im Bureau am morgen gerade knapp noch mit dem

Ende meiner Kräfte zu arbeiten anfange.

|

|

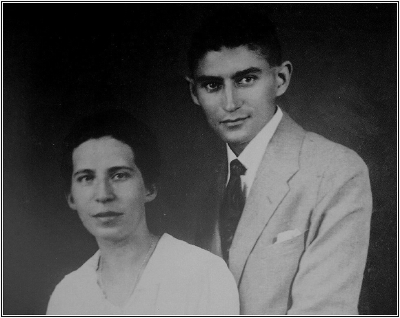

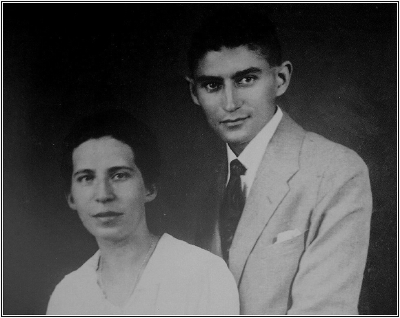

Felice Bauer und Franz Kafka 1917

|

Welche Zeit blieb da für eine Frau, eine Familie? Gleichwohl hat Kafka die Verbindung zu Felice Bauer 1916 erneuert, sich im Juni

1917 ein zweites Mal mit ihr verlobt, wenige Monate später das Verhältnis aber endgültig beendet. Und so auch bei zwei, drei

weiteren Bindungs-Plänen. Klaus Wagenbach schreibt darüber:

Man muß hier genau unterscheiden zwischen der Sehnsucht

Kafkas nach einem 'natürlichen' Leben und seiner Entschlossenheit,

ihr niemals nachzugeben. Es ist irrig, Kafka als einen Heiligen darzustellen, den nur widrige Umstände daran gehindert hätten, ein liebender Familienvater

und geselliger Mensch zu sein. Alle Versuche Kafkas (sie sind zahlreich genug), dieser Sehnsucht nachzugeben, scheiterten; sie scheiterten nicht an den

Personen und Umständen, sondern an ihm selbst, der ihr Gelingen als Verrat gegenüber einem ausschließlich der Literatur

gewidmeten Leben ansah.

|

|

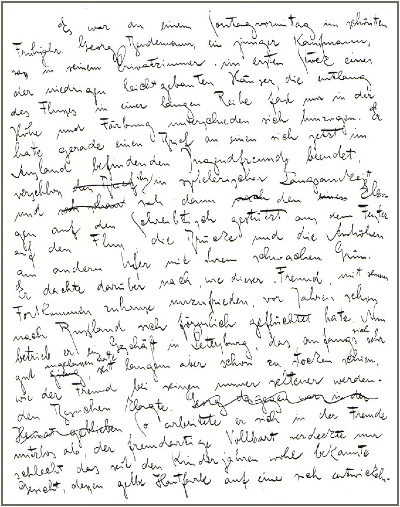

Die Urschrift des 'Urteils' in Kafkas Tagebuch

|

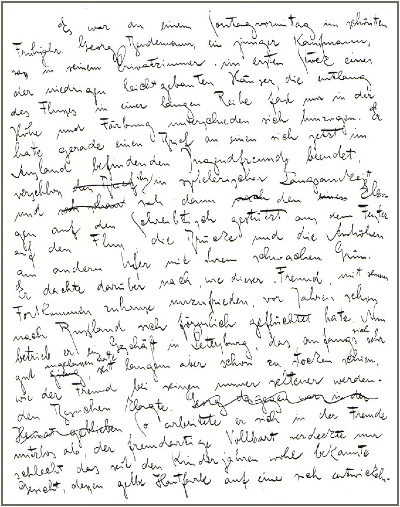

Die Geschichte "Das Urteil" hat Kafka am 23. September 1912 in seinem Tagebuch zu Papier gebracht und darüber im Anschluss

vermerkt:

23. September 1912: Diese Geschichte "Das Urteil" habe ich in der Nacht vom 22. zum 23. von 10 Uhr abends bis 6 Uhr früh in einem

Zug geschrieben. Die vom Sitzen steif gewordenen Beine konnte ich kaum unter dem Schreibtisch hervorziehn. Die fürchterliche Anstrengung und

Freude, wie sich die Geschichte vor mir entwickelte, wie ich in einem Gewässer vorwärtskam. Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht

auf dem Rücken. Wie alles gewagt werden kann, wie für alle, für die fremdesten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist, in dem

sie vergehn und auferstehn. Wie es vor dem Fenster blau wurde. Ein Wagen fuhr. Zwei Männer über die Brücke gingen. Um 2 Uhr

schaute ich zum letztenmal auf die Uhr. Wie das Dienstmädchen zum ersten Mal durchs Vorzimmer ging, schrieb ich den letzten Satz nieder.

Auslöschen der Lampe und Tageshelle. Die leichten Herzschmerzen. Die in der Mitte der Nacht vergehende Müdigkeit. Das zitternde

Eintreten ins Zimmer der Schwestern. Vorlesung. Vorher das Sichstrecken vor dem Dienstmädchen und Sagen: "Ich habe bis jetzt

geschrieben". Das Aussehn des unberührten Bettes, als sei es jetzt hereingetragen worden. Die bestätigte Überzeugung,

daß ich mich mit meinem Romanschreiben in schändlichen Niederungen des Schreibens befinde. Nur so kann geschrieben werden, nur in

einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.

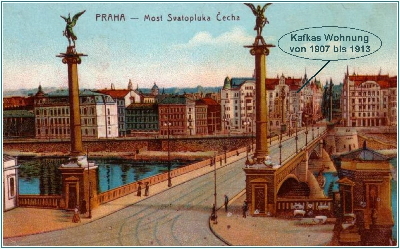

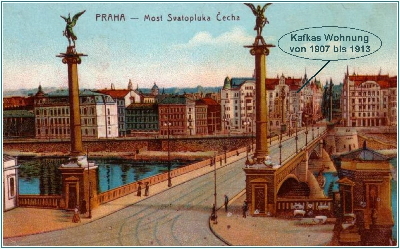

Kafka wohnte zu dieser Zeit bei seinen Eltern in der Niklasstraße Nr. 36, dem Eckhaus zur Moldau hin. Aus der Bemerkung, dass 'zwei

Männer über die Brücke gingen', ist zu erkennen, dass er von seinem Fenster aus die Niklasbrücke im Blick hatte, eben so,

wie er es am Anfang der Erzählung beschreibt.

|

|

Blick über die Niklasbrücke

|

|

|

Die Niklasstraße in Richtung Moldau

|

Für den

Zeitpunkt

der Niederschrift ist aber auf einen anderen Zusammenhang hinzuweisen: dem von Kafkas Kontaktaufnahme zu Felice Bauer. Bei der ersten

Begegnung im August 1912 bei Max Brod hatte er mit der 25-jährigen scherzhaft vereinbart, sie im nächsten Jahr

auf einer Reise nach Palästina zu begleiten, ein bei aller Unverbindlichkeit von ihrer Seite nahezu unglaubliches Kontaktangebot.

Kafka ließ gleichwohl mehr als einen Monat verstreichen, bevor er sich entschloss, es aufzugreifen und dem 'Sehr geehrten Fräulein' nach

Berlin einen Brief zu schreiben. Das geschah am 20. September 1912. Wohlberechnet antwortete sie zwar auch wiederum erst nach vier

Wochen, doch Kafka war sich sofort im Klaren darüber, dass er mit seinem Schreiben eine Frauen-Beziehung angebahnt hatte, und sah

sich gleichsam über Nacht vor die Frage einer Verlobung und Heirat gestellt. Zwei Tage später schrieb er das 'Urteil' nieder, ohne sich dieses

Zusammenhangs indessen ganz bewusst zu sein.

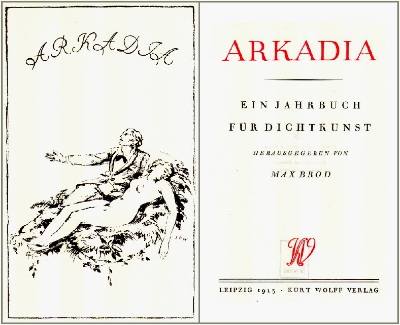

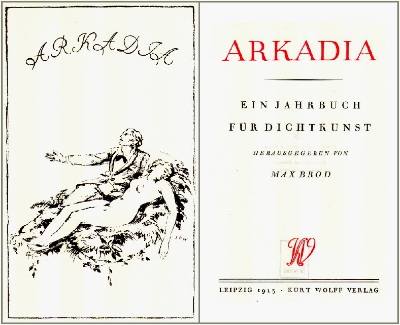

Kaum allerdings hatte Felice Bauer seinen Brief beantwortet (die Palästinareise spielte dabei schon keine Rolle mehr), schrieb er ihr, dass

im nächsten Frühjahr im "Jahrbuch für Dichtkunst" eine Geschichte von ihm erscheinen werde,

welche die Widmung haben

wird: "für Fräulein Felice B.", und ließ sie wissen:

Im übrigen hat die Geschichte in ihrem Wesen, soweit ich sehen kann, nicht den geringsten Zusammenhang mit Ihnen, außer daß darin ein

flüchtig erscheinendes Mädchen Frieda Brandenfeld heißt, also wie ich später merkte, die Anfangsbuchstaben des Namens mit

Ihnen gemeinsam hat.

|

|

Das Titelblatt der ARKADIA von 1913 |

Fortan nennt Kafka die Geschichte - bald mit dem Fräulein per Du - ihr gegenüber 'Deine Geschichte' und gesteht sich am 14. August 1913 im

Tagebuch ein, er

verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr. Georg geht aber an der Braut zugrunde. Wie dies gemeint sein könnte, wird in

der Ebene GESTALTUNG erörtert. Bemerkenswert ist daran auf jeden Fall, dass er schon ein halbes Jahr, bevor er sich mit Felice Bauer

förmlich verlobt, das für ihn Verhängnisvolle dieser Verlobung aus seiner eigenen Geschichte herausliest.

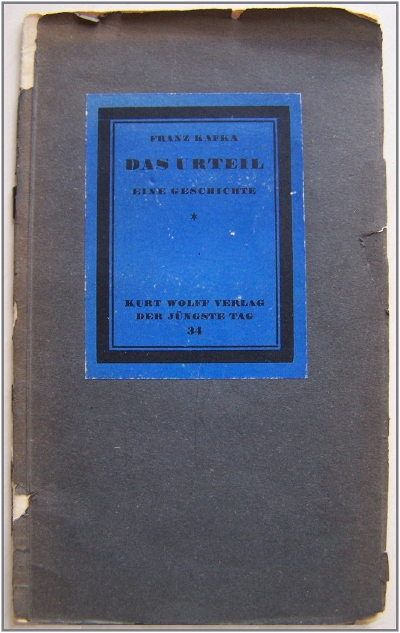

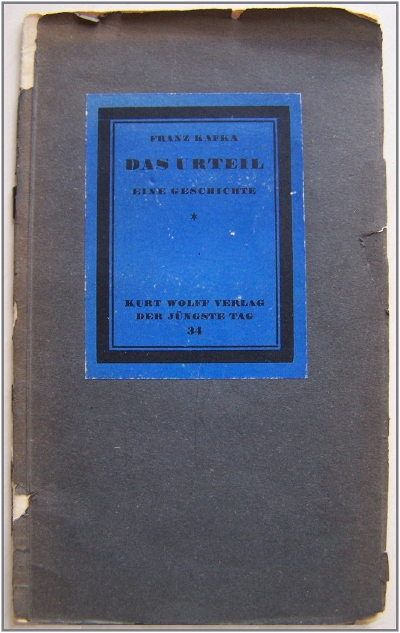

Als Buch erschien die Erzählung 1916 in dem jungen Verlag von Kurt Wolff in Leipzig als Nr. 34 der Reihe "Der jüngste

Tag". Zu dieser Zeit mit Felice Bauer auf eine zweite Verlobung zusteuernd, teilte Kafka ihr mit, er habe

die veraltete Widmung ersetzt

durch: "Für F.". Bei dieser Widmung blieb es auch in einer weiteren, leicht korrigierten Ausgabe des Jahres 1920, die

- verwirrend - allerdings auch noch auf 1916 datiert ist.

|

|

Die Zweitausgabe des 'Urteils' von 1920 |

|

|

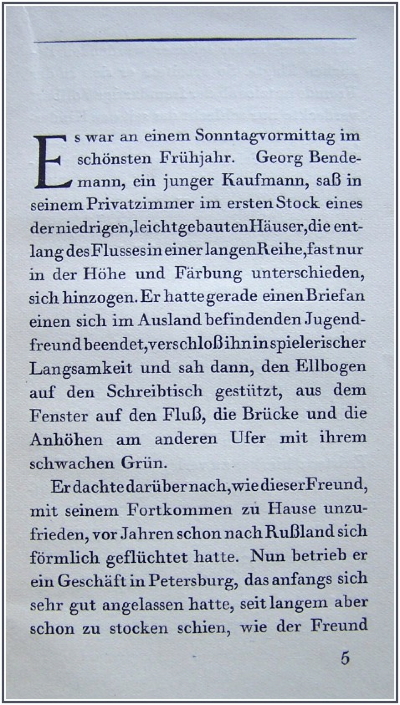

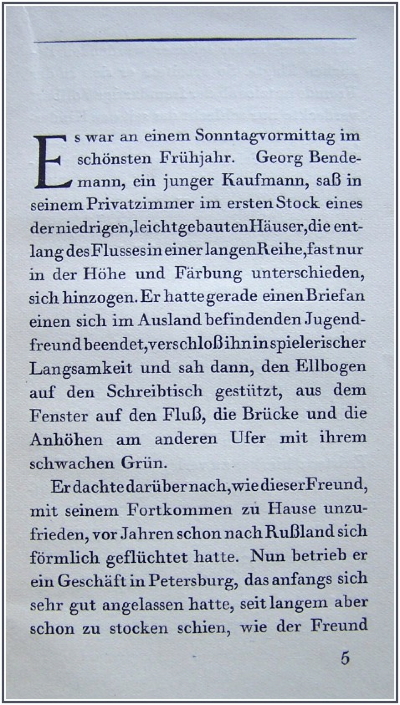

Die erste Seite der Ausgabe von 1920 |

Beflügelt von der gleichsam traumhaften Niederschrift des "Urteils", brachte Kafka wenige Wochen später auch noch die

"Verwandlung" in kurzer Zeit zu Papier, mühte sich dann aber weiter an seinem 'Amerika'-Roman ab und konnte auch den im Sommer 1914 -

als Reaktion auf die Trennung von Felice Bauer - begonnenen "Prozess" nicht vollenden. Immer wieder sah er sich im Zwiespalt zwischen

einerseits dem Wunsch, allein der Literatur zu leben, und andererseits der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und den Erwartungen seiner

Eltern - als Ehemann, als Geschäftsnachfolger des Vaters und überhaupt als bürgerlich-normaler Mensch - zu entsprechen.

Aus diesem Zwiespalt erlöste ihn schließlich - Kafka empfand es wirklich als eine Art Erlösung - die im September 1917 ausbrechende Tuberkulose.

Von da an war klar, dass alle 'weltlichen' Ansprüche an ihn hinfällig waren, auch wenn die üblichen Behandlungen, Kuren, Sanatoriums-Aufenthalte usw.

natürlich versucht wurden. Er schrieb noch mehrere Erzählungen und - ab 1922 - den Roman "Das Schloss", den er allerdings ebenso wie die

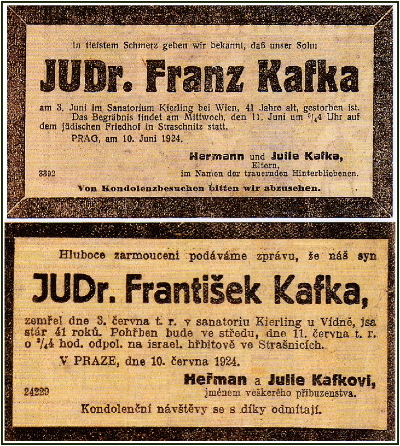

früheren Großvorhaben nicht beendete. Er starb am 3. Juni 1924 an Kehlkopftuberkulose im Sanatorium Kierling bei Wien.

|

|

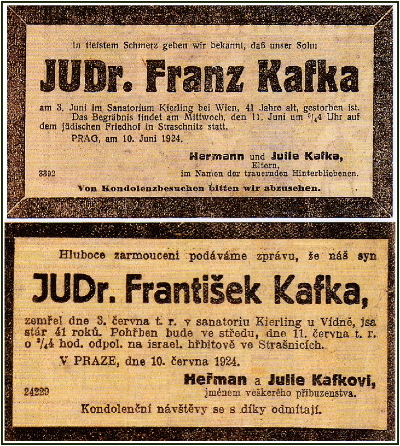

Die Todesanzeige in deutscher und tschechischer Sprache |

Das letzte Werk, das Kafka abschloss und in Druck gab, war die Erzählung "Ein Hungerkünstler", eine großartige Parabel auf seine eigene

Kunstbesessenheit, die er mehr und mehr als einen Irrweg, als eine Versündigung am Leben verstand. Seine testamentarische Bitte an Max Brod, alle seine

unveröffentlichten Werke zu vernichten, war deshalb durchaus ernst gemeint. Der Freund entsprach ihr nicht, und nur deshalb eigentlich

kennen wir den Dichter Franz Kafka. Zu den 200 Seiten Text, die er selbst veröffentlicht hat, sind etwa 4000 Seiten aus seinem Nachlass gekommen.

Sein Ringen und Leiden um die darin steckenden Werke hat ihm also doch noch Ruhm eingetragen. Recht verstanden sollten wir in diesen Werken aber

weniger nach einer Offenbarung suchen, als eine Warnung in ihnen sehen.

Franz Kafka, geboren am 3. Juli 1883 in Prag, wuchs dort in zweierlei Hinsicht in einer

gesellschaftlichen Randstellung auf: er gehörte der deutschsprachigen Minderheit der Stadt an (etwa acht Prozent der 200 000 ansonsten

tschechischsprachigen Einwohner), und er gehörte der jüdischen Minderheit an (etwa neun Prozent der ansonsten katholischen Einwohner).

Franz Kafka, geboren am 3. Juli 1883 in Prag, wuchs dort in zweierlei Hinsicht in einer

gesellschaftlichen Randstellung auf: er gehörte der deutschsprachigen Minderheit der Stadt an (etwa acht Prozent der 200 000 ansonsten

tschechischsprachigen Einwohner), und er gehörte der jüdischen Minderheit an (etwa neun Prozent der ansonsten katholischen Einwohner).

Wenn vermutet wird, dass er deshalb früh ein Gefühl der Fremdheit und des Abstandes zu seinen Mitmenschen entwickelte, so ist das nicht zu

widerlegen, doch kann es seinen Weg in die literarische Begrübelung seiner Existenz allein nicht erklären. Mit drei jüngeren Schwestern

und einer ganzen Anzahl von Freunden war er keineswegs isoliert, sondern hatte in dieser Hinsicht eine eigentlich normale Kindheit und Jugend.

Wenn vermutet wird, dass er deshalb früh ein Gefühl der Fremdheit und des Abstandes zu seinen Mitmenschen entwickelte, so ist das nicht zu

widerlegen, doch kann es seinen Weg in die literarische Begrübelung seiner Existenz allein nicht erklären. Mit drei jüngeren Schwestern

und einer ganzen Anzahl von Freunden war er keineswegs isoliert, sondern hatte in dieser Hinsicht eine eigentlich normale Kindheit und Jugend.

Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren gut. Der Vater besaß ein Galanteriewaren-Geschäft

mit nach und nach einem halben Dutzend Angestellten ('bezahlte Feinde' von ihm genannt), handelte also mit Kleidungs-Zubehör wie

Handschuhen, Tüchern, Bändern, Schleifen, Stickgarn usw., wie es in Zeiten häuslicher Näharbeit immer gebraucht wurde. Das

aufstrebende Geschäft brachte wiederholt Umzüge und Wohnungswechsel in Kafkas Jugendzeit mit sich, doch beschränkten sie sich

alle auf die Prager Altstadt und waren mit nennenswerten Umstellungen für ihn nicht verbunden. Überhaupt hat Kafka - von Reisen und den

Sanatoriums-Aufenthalten der letzten Lebensjahre abgesehen - sein ganzes Leben in Prag verbracht und ist dabei über

einen Umkreis von 500 Metern kaum hinausgekommen.

Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie waren gut. Der Vater besaß ein Galanteriewaren-Geschäft

mit nach und nach einem halben Dutzend Angestellten ('bezahlte Feinde' von ihm genannt), handelte also mit Kleidungs-Zubehör wie

Handschuhen, Tüchern, Bändern, Schleifen, Stickgarn usw., wie es in Zeiten häuslicher Näharbeit immer gebraucht wurde. Das

aufstrebende Geschäft brachte wiederholt Umzüge und Wohnungswechsel in Kafkas Jugendzeit mit sich, doch beschränkten sie sich

alle auf die Prager Altstadt und waren mit nennenswerten Umstellungen für ihn nicht verbunden. Überhaupt hat Kafka - von Reisen und den

Sanatoriums-Aufenthalten der letzten Lebensjahre abgesehen - sein ganzes Leben in Prag verbracht und ist dabei über

einen Umkreis von 500 Metern kaum hinausgekommen.

Nach der Volksschule wechselte Kafka 1893 auf das Deutsche Gymnasium, das im vornehmen Kinsky-Palais untergebracht war. Später - das Gymnasium war

umgezogen - hatte sein Vater sein Geschäft in diesem Gebäude.

Nach der Volksschule wechselte Kafka 1893 auf das Deutsche Gymnasium, das im vornehmen Kinsky-Palais untergebracht war. Später - das Gymnasium war

umgezogen - hatte sein Vater sein Geschäft in diesem Gebäude.

Als Schüler war Kafka unauffällig, von seinen Klassenkameraden aber wohlgelitten, und bestand 1901 mit gutem Durchschnitt das Abitur. Er selbst allerdings

beschrieb später seine Schulzeit als eine Zeit beständiger Angst, als Betrüger entlarvt und hinausgeworfen zu werden. Oft sah ich im Geist die

schreckliche Versammlung der Professoren, heißt es 1919 im "Brief an den Vater", wie sie zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen

himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen ...

Als Schüler war Kafka unauffällig, von seinen Klassenkameraden aber wohlgelitten, und bestand 1901 mit gutem Durchschnitt das Abitur. Er selbst allerdings

beschrieb später seine Schulzeit als eine Zeit beständiger Angst, als Betrüger entlarvt und hinausgeworfen zu werden. Oft sah ich im Geist die

schreckliche Versammlung der Professoren, heißt es 1919 im "Brief an den Vater", wie sie zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen

himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen ...

Woher dieses Gefühl der Unzureichendheit und der Schuld? In dem langen, mehr als fünfzig Druckseiten umfassenden "Brief an den Vater", von

Kafka an diesen allerdings nicht abgeschickt, wird eben dieser Vater dafür verantwortlich gemacht, dass ihm ein unbeschwertes Aufwachsen nicht gelungen

sei. Der Vater sei ein selbstherrlicher, starker, ihm in allem überlegener Despot gewesen, so die Anklage, von dem er sich niemals frei, aber auch niemals geliebt

gefühlt habe. Immer habe er ihn spüren lassen, dass er kein Sohn nach seinen Wünschen sei, schon körperlich nicht mit seiner langen,

dünnen, unsportlichen Gestalt, und erst recht nicht in seinem Wesen, das zu dem des selbstbewussten Vaters in dem größten denkbaren Gegensatz

stehe. Dadurch habe er ihm nie offen gegenübertreten, sondern sich nur verdeckt und versteckt entwickeln können, was freilich

sein Schuldbewusstsein nur andauernd vergrößert habe.

Woher dieses Gefühl der Unzureichendheit und der Schuld? In dem langen, mehr als fünfzig Druckseiten umfassenden "Brief an den Vater", von

Kafka an diesen allerdings nicht abgeschickt, wird eben dieser Vater dafür verantwortlich gemacht, dass ihm ein unbeschwertes Aufwachsen nicht gelungen

sei. Der Vater sei ein selbstherrlicher, starker, ihm in allem überlegener Despot gewesen, so die Anklage, von dem er sich niemals frei, aber auch niemals geliebt

gefühlt habe. Immer habe er ihn spüren lassen, dass er kein Sohn nach seinen Wünschen sei, schon körperlich nicht mit seiner langen,

dünnen, unsportlichen Gestalt, und erst recht nicht in seinem Wesen, das zu dem des selbstbewussten Vaters in dem größten denkbaren Gegensatz

stehe. Dadurch habe er ihm nie offen gegenübertreten, sondern sich nur verdeckt und versteckt entwickeln können, was freilich

sein Schuldbewusstsein nur andauernd vergrößert habe.

Es ist umstritten, ob dieser Brief eine in allen Einzelheiten wahre und ernst gemeinte Auseinandersetzung mit dem Vater ist oder

nicht auch schon wieder eine literarische Konstruktion, aber an seiner Wahrheit im Hinblick auf Kafkas Lebensgefühl besteht kein Zweifel. Wieder und

wieder zeigt sich ja auch in seinem Werk, dass jemand von etwas übermächtig Anderem beherrscht, beargwöhnt, bestraft wird,

und in der Erzählung "Das Urteil" ist es auch direkt der Vater, von dem dies gilt.

Es ist umstritten, ob dieser Brief eine in allen Einzelheiten wahre und ernst gemeinte Auseinandersetzung mit dem Vater ist oder

nicht auch schon wieder eine literarische Konstruktion, aber an seiner Wahrheit im Hinblick auf Kafkas Lebensgefühl besteht kein Zweifel. Wieder und

wieder zeigt sich ja auch in seinem Werk, dass jemand von etwas übermächtig Anderem beherrscht, beargwöhnt, bestraft wird,

und in der Erzählung "Das Urteil" ist es auch direkt der Vater, von dem dies gilt.

Der Lebensweg Kafkas nach dem Abitur nahm zunächst aber einen normalen Verlauf. Aus gesundheitlichen Gründen vom Militärdienst

befreit, studierte er in Prag Jura und hörte nebenher Vorlesungen in Germanistik und Philosophie. In der üblichen Zeit beendete er 1906 das

Studium mit der Promotion und wurde nach dem Referendariat als 'Doktor der Rechte' Mitarbeiter in einer italienischen Versicherungsgesellschaft. Von dieser

wechselte er 1908 zur "Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen", bei der er bis zu seiner

Pensionierung 1922 blieb.

Der Lebensweg Kafkas nach dem Abitur nahm zunächst aber einen normalen Verlauf. Aus gesundheitlichen Gründen vom Militärdienst

befreit, studierte er in Prag Jura und hörte nebenher Vorlesungen in Germanistik und Philosophie. In der üblichen Zeit beendete er 1906 das

Studium mit der Promotion und wurde nach dem Referendariat als 'Doktor der Rechte' Mitarbeiter in einer italienischen Versicherungsgesellschaft. Von dieser

wechselte er 1908 zur "Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen", bei der er bis zu seiner

Pensionierung 1922 blieb.

Sein eigentliches und einziges Interesse aber galt dem Schreiben. Schon als Schüler hatte er damit begonnen, und je älter er wurde, desto mehr

wurde es ihm zum Lebensinhalt. Eine erste Sammlung von Prosa-Skizzen unter dem Titel "Betrachtung" erschien 1908 in der Münchner

Zeitschrift 'Hyperion' und vier Jahre später erweitert als Buch im Rowohlt-Verlag. Die Resonanz allerdings war - abgesehen von Zustimmungen aus dem

Freundeskreis - gleich Null. Kafka selbst bemerkte einem Bekannten gegenüber: Elf Bücher wurden bei [der Buchhandlung] André abgesetzt.

Zehn habe ich selbst gekauft, ich möchte nur wissen, wer das elfte hat.

Sein eigentliches und einziges Interesse aber galt dem Schreiben. Schon als Schüler hatte er damit begonnen, und je älter er wurde, desto mehr

wurde es ihm zum Lebensinhalt. Eine erste Sammlung von Prosa-Skizzen unter dem Titel "Betrachtung" erschien 1908 in der Münchner

Zeitschrift 'Hyperion' und vier Jahre später erweitert als Buch im Rowohlt-Verlag. Die Resonanz allerdings war - abgesehen von Zustimmungen aus dem

Freundeskreis - gleich Null. Kafka selbst bemerkte einem Bekannten gegenüber: Elf Bücher wurden bei [der Buchhandlung] André abgesetzt.

Zehn habe ich selbst gekauft, ich möchte nur wissen, wer das elfte hat.

Das Schreiben belastete, richtiger: verunmöglichte ihm auch ein normales Verhältnis zu Frauen. Als er im August 1912 die Berlinerin

Felice Bauer (1887-1960) bei seinem Freund Max Brod in Prag kennenlernte, entwickelte sich daraus bald eine intensive Korrespondenz, die im

April 1914 in eine Verlobung einmündete. Bereits drei Monate später jedoch wurde das Verlöbnis wieder gelöst. Kafka litt

schon vorher beständig unter der Angst, wegen dieser Verbindung nicht mehr wie gewohnt zum Schreiben zu kommen, und fühlte sich

bei der offiziellen Feier gebunden wie ein Verbrecher (Tagebuch am 6. Juni 1914). Gleichsam warnend hatte er der jungen Frau, Sekretärin

in einem 'Parlographen'-, also Tonaufnahmen-Studio, schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft über seine Tageseinteilung geschrieben:

Das Schreiben belastete, richtiger: verunmöglichte ihm auch ein normales Verhältnis zu Frauen. Als er im August 1912 die Berlinerin

Felice Bauer (1887-1960) bei seinem Freund Max Brod in Prag kennenlernte, entwickelte sich daraus bald eine intensive Korrespondenz, die im

April 1914 in eine Verlobung einmündete. Bereits drei Monate später jedoch wurde das Verlöbnis wieder gelöst. Kafka litt

schon vorher beständig unter der Angst, wegen dieser Verbindung nicht mehr wie gewohnt zum Schreiben zu kommen, und fühlte sich

bei der offiziellen Feier gebunden wie ein Verbrecher (Tagebuch am 6. Juni 1914). Gleichsam warnend hatte er der jungen Frau, Sekretärin

in einem 'Parlographen'-, also Tonaufnahmen-Studio, schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft über seine Tageseinteilung geschrieben:

Welche Zeit blieb da für eine Frau, eine Familie? Gleichwohl hat Kafka die Verbindung zu Felice Bauer 1916 erneuert, sich im Juni

1917 ein zweites Mal mit ihr verlobt, wenige Monate später das Verhältnis aber endgültig beendet. Und so auch bei zwei, drei

weiteren Bindungs-Plänen. Klaus Wagenbach schreibt darüber:

Welche Zeit blieb da für eine Frau, eine Familie? Gleichwohl hat Kafka die Verbindung zu Felice Bauer 1916 erneuert, sich im Juni

1917 ein zweites Mal mit ihr verlobt, wenige Monate später das Verhältnis aber endgültig beendet. Und so auch bei zwei, drei

weiteren Bindungs-Plänen. Klaus Wagenbach schreibt darüber:

Die Geschichte "Das Urteil" hat Kafka am 23. September 1912 in seinem Tagebuch zu Papier gebracht und darüber im Anschluss

vermerkt:

Die Geschichte "Das Urteil" hat Kafka am 23. September 1912 in seinem Tagebuch zu Papier gebracht und darüber im Anschluss

vermerkt:

Kafka wohnte zu dieser Zeit bei seinen Eltern in der Niklasstraße Nr. 36, dem Eckhaus zur Moldau hin. Aus der Bemerkung, dass 'zwei

Männer über die Brücke gingen', ist zu erkennen, dass er von seinem Fenster aus die Niklasbrücke im Blick hatte, eben so,

wie er es am Anfang der Erzählung beschreibt.

Kafka wohnte zu dieser Zeit bei seinen Eltern in der Niklasstraße Nr. 36, dem Eckhaus zur Moldau hin. Aus der Bemerkung, dass 'zwei

Männer über die Brücke gingen', ist zu erkennen, dass er von seinem Fenster aus die Niklasbrücke im Blick hatte, eben so,

wie er es am Anfang der Erzählung beschreibt.

Für den Zeitpunkt

der Niederschrift ist aber auf einen anderen Zusammenhang hinzuweisen: dem von Kafkas Kontaktaufnahme zu Felice Bauer. Bei der ersten

Begegnung im August 1912 bei Max Brod hatte er mit der 25-jährigen scherzhaft vereinbart, sie im nächsten Jahr

auf einer Reise nach Palästina zu begleiten, ein bei aller Unverbindlichkeit von ihrer Seite nahezu unglaubliches Kontaktangebot.

Kafka ließ gleichwohl mehr als einen Monat verstreichen, bevor er sich entschloss, es aufzugreifen und dem 'Sehr geehrten Fräulein' nach

Berlin einen Brief zu schreiben. Das geschah am 20. September 1912. Wohlberechnet antwortete sie zwar auch wiederum erst nach vier

Wochen, doch Kafka war sich sofort im Klaren darüber, dass er mit seinem Schreiben eine Frauen-Beziehung angebahnt hatte, und sah

sich gleichsam über Nacht vor die Frage einer Verlobung und Heirat gestellt. Zwei Tage später schrieb er das 'Urteil' nieder, ohne sich dieses

Zusammenhangs indessen ganz bewusst zu sein.

Für den Zeitpunkt

der Niederschrift ist aber auf einen anderen Zusammenhang hinzuweisen: dem von Kafkas Kontaktaufnahme zu Felice Bauer. Bei der ersten

Begegnung im August 1912 bei Max Brod hatte er mit der 25-jährigen scherzhaft vereinbart, sie im nächsten Jahr

auf einer Reise nach Palästina zu begleiten, ein bei aller Unverbindlichkeit von ihrer Seite nahezu unglaubliches Kontaktangebot.

Kafka ließ gleichwohl mehr als einen Monat verstreichen, bevor er sich entschloss, es aufzugreifen und dem 'Sehr geehrten Fräulein' nach

Berlin einen Brief zu schreiben. Das geschah am 20. September 1912. Wohlberechnet antwortete sie zwar auch wiederum erst nach vier

Wochen, doch Kafka war sich sofort im Klaren darüber, dass er mit seinem Schreiben eine Frauen-Beziehung angebahnt hatte, und sah

sich gleichsam über Nacht vor die Frage einer Verlobung und Heirat gestellt. Zwei Tage später schrieb er das 'Urteil' nieder, ohne sich dieses

Zusammenhangs indessen ganz bewusst zu sein.

Kaum allerdings hatte Felice Bauer seinen Brief beantwortet (die Palästinareise spielte dabei schon keine Rolle mehr), schrieb er ihr, dass

im nächsten Frühjahr im "Jahrbuch für Dichtkunst" eine Geschichte von ihm erscheinen werde, welche die Widmung haben

wird: "für Fräulein Felice B.", und ließ sie wissen:

Kaum allerdings hatte Felice Bauer seinen Brief beantwortet (die Palästinareise spielte dabei schon keine Rolle mehr), schrieb er ihr, dass

im nächsten Frühjahr im "Jahrbuch für Dichtkunst" eine Geschichte von ihm erscheinen werde, welche die Widmung haben

wird: "für Fräulein Felice B.", und ließ sie wissen:

Fortan nennt Kafka die Geschichte - bald mit dem Fräulein per Du - ihr gegenüber 'Deine Geschichte' und gesteht sich am 14. August 1913 im

Tagebuch ein, er verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr. Georg geht aber an der Braut zugrunde. Wie dies gemeint sein könnte, wird in

der Ebene GESTALTUNG erörtert. Bemerkenswert ist daran auf jeden Fall, dass er schon ein halbes Jahr, bevor er sich mit Felice Bauer

förmlich verlobt, das für ihn Verhängnisvolle dieser Verlobung aus seiner eigenen Geschichte herausliest.

Fortan nennt Kafka die Geschichte - bald mit dem Fräulein per Du - ihr gegenüber 'Deine Geschichte' und gesteht sich am 14. August 1913 im

Tagebuch ein, er verdanke die Geschichte auf Umwegen ihr. Georg geht aber an der Braut zugrunde. Wie dies gemeint sein könnte, wird in

der Ebene GESTALTUNG erörtert. Bemerkenswert ist daran auf jeden Fall, dass er schon ein halbes Jahr, bevor er sich mit Felice Bauer

förmlich verlobt, das für ihn Verhängnisvolle dieser Verlobung aus seiner eigenen Geschichte herausliest. Als Buch erschien die Erzählung 1916 in dem jungen Verlag von Kurt Wolff in Leipzig als Nr. 34 der Reihe "Der jüngste

Tag". Zu dieser Zeit mit Felice Bauer auf eine zweite Verlobung zusteuernd, teilte Kafka ihr mit, er habe die veraltete Widmung ersetzt

durch: "Für F.". Bei dieser Widmung blieb es auch in einer weiteren, leicht korrigierten Ausgabe des Jahres 1920, die

- verwirrend - allerdings auch noch auf 1916 datiert ist.

Als Buch erschien die Erzählung 1916 in dem jungen Verlag von Kurt Wolff in Leipzig als Nr. 34 der Reihe "Der jüngste

Tag". Zu dieser Zeit mit Felice Bauer auf eine zweite Verlobung zusteuernd, teilte Kafka ihr mit, er habe die veraltete Widmung ersetzt

durch: "Für F.". Bei dieser Widmung blieb es auch in einer weiteren, leicht korrigierten Ausgabe des Jahres 1920, die

- verwirrend - allerdings auch noch auf 1916 datiert ist.

Beflügelt von der gleichsam traumhaften Niederschrift des "Urteils", brachte Kafka wenige Wochen später auch noch die

"Verwandlung" in kurzer Zeit zu Papier, mühte sich dann aber weiter an seinem 'Amerika'-Roman ab und konnte auch den im Sommer 1914 -

als Reaktion auf die Trennung von Felice Bauer - begonnenen "Prozess" nicht vollenden. Immer wieder sah er sich im Zwiespalt zwischen

einerseits dem Wunsch, allein der Literatur zu leben, und andererseits der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und den Erwartungen seiner

Eltern - als Ehemann, als Geschäftsnachfolger des Vaters und überhaupt als bürgerlich-normaler Mensch - zu entsprechen.

Beflügelt von der gleichsam traumhaften Niederschrift des "Urteils", brachte Kafka wenige Wochen später auch noch die

"Verwandlung" in kurzer Zeit zu Papier, mühte sich dann aber weiter an seinem 'Amerika'-Roman ab und konnte auch den im Sommer 1914 -

als Reaktion auf die Trennung von Felice Bauer - begonnenen "Prozess" nicht vollenden. Immer wieder sah er sich im Zwiespalt zwischen

einerseits dem Wunsch, allein der Literatur zu leben, und andererseits der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und den Erwartungen seiner

Eltern - als Ehemann, als Geschäftsnachfolger des Vaters und überhaupt als bürgerlich-normaler Mensch - zu entsprechen.  Aus diesem Zwiespalt erlöste ihn schließlich - Kafka empfand es wirklich als eine Art Erlösung - die im September 1917 ausbrechende Tuberkulose.

Von da an war klar, dass alle 'weltlichen' Ansprüche an ihn hinfällig waren, auch wenn die üblichen Behandlungen, Kuren, Sanatoriums-Aufenthalte usw.

natürlich versucht wurden. Er schrieb noch mehrere Erzählungen und - ab 1922 - den Roman "Das Schloss", den er allerdings ebenso wie die

früheren Großvorhaben nicht beendete. Er starb am 3. Juni 1924 an Kehlkopftuberkulose im Sanatorium Kierling bei Wien.

Aus diesem Zwiespalt erlöste ihn schließlich - Kafka empfand es wirklich als eine Art Erlösung - die im September 1917 ausbrechende Tuberkulose.

Von da an war klar, dass alle 'weltlichen' Ansprüche an ihn hinfällig waren, auch wenn die üblichen Behandlungen, Kuren, Sanatoriums-Aufenthalte usw.

natürlich versucht wurden. Er schrieb noch mehrere Erzählungen und - ab 1922 - den Roman "Das Schloss", den er allerdings ebenso wie die

früheren Großvorhaben nicht beendete. Er starb am 3. Juni 1924 an Kehlkopftuberkulose im Sanatorium Kierling bei Wien.