| Die Entstehungsgeschichte |

|

|

|

|

Thomas Mann, geboren am 6. Juni 1875 in Lübeck, entstammte einer angesehenen

Kaufmannsfamilie, die schon seit dem 18. Jahrhundert einen florierenden Getreidehandel über die Ostsee hinweg betrieb. Sein Vater

Thomas J. H. Mann war überdies 'Steuersenator', also praktisch der Finanzminister des Stadtstaates, und entsprechend

patrizisch-großbürgerlich ging es in der Familie zu. Bis 1883 wohnte sie in der Breiten Straße 38,

Thomas Mann, geboren am 6. Juni 1875 in Lübeck, entstammte einer angesehenen

Kaufmannsfamilie, die schon seit dem 18. Jahrhundert einen florierenden Getreidehandel über die Ostsee hinweg betrieb. Sein Vater

Thomas J. H. Mann war überdies 'Steuersenator', also praktisch der Finanzminister des Stadtstaates, und entsprechend

patrizisch-großbürgerlich ging es in der Familie zu. Bis 1883 wohnte sie in der Breiten Straße 38,

|

|

Links das zweite Haus: Breite Straße 38

|

|

|

Beckergrube 52, das Elternhaus von 1883 bis 1891.

|

Auch wenn in den Folgejahren die Geschäfte der Firma Mann schon nicht mehr so gut gingen, hätte es nahe gelegen, dass einer

der beiden Söhne - der 1890 geborene Victor kam noch nicht in Betracht - sie weitergeführt hätte. Das jedoch sah der

Vater schon frühzeitig als nicht wahrscheinlich an. Genau wie Heinrich, der Älteste, zeigte auch Thomas an einem Kaufmannsdasein

wenig Interesse, sondern hing stark literarischen Neigungen an.

Auch wenn in den Folgejahren die Geschäfte der Firma Mann schon nicht mehr so gut gingen, hätte es nahe gelegen, dass einer

der beiden Söhne - der 1890 geborene Victor kam noch nicht in Betracht - sie weitergeführt hätte. Das jedoch sah der

Vater schon frühzeitig als nicht wahrscheinlich an. Genau wie Heinrich, der Älteste, zeigte auch Thomas an einem Kaufmannsdasein

wenig Interesse, sondern hing stark literarischen Neigungen an.

|

|

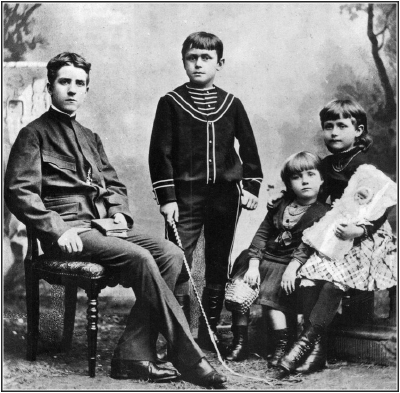

Die Geschwister Mann 1885

|

Als der Vater 1891 mit nur 51 Jahren an einer Blutvergiftung starb, hatte er deshalb testamentarisch verfügt, dass die Firma

aufgelöst und das Vermögen zur Existenzsicherung der hinterlassenen Familie verwendet werden sollte. Die Witwe siedelte

daraufhin mit den Kindern nach München über, und nur Thomas Mann blieb noch in Lübeck zurück, um wenigstens

das 'Einjährige' - die Berechtigung, den Militärdienst mit nur einem statt mit drei Jahren abzuleisten - als Schulabschluss noch

zu erreichen. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohns über das Ganze ...: so saß ich die Jahre ab, bis man mir den

Berechtigungsschein zum einjährigen Militärdienst ausstellte, schreibt er 1907 in der Skizze "Im Spiegel". Mit

18 Jahren im Besitz dieser 'Mittleren Reife', ging auch er nach München, um sich dort nach einem kurzen Intermezzo bei einer

Feuerversicherungsanstalt ganz seinen literarischen Interessen zu widmen. Auf Einnahmen war er dabei nicht angewiesen, die monatlichen

200 Mark aus dem väterlichen Erbe - heute ohne weiteres in Euro das Zehnfache - reichten für einen angemessenen

Lebensunterhalt aus.

Als der Vater 1891 mit nur 51 Jahren an einer Blutvergiftung starb, hatte er deshalb testamentarisch verfügt, dass die Firma

aufgelöst und das Vermögen zur Existenzsicherung der hinterlassenen Familie verwendet werden sollte. Die Witwe siedelte

daraufhin mit den Kindern nach München über, und nur Thomas Mann blieb noch in Lübeck zurück, um wenigstens

das 'Einjährige' - die Berechtigung, den Militärdienst mit nur einem statt mit drei Jahren abzuleisten - als Schulabschluss noch

zu erreichen. Faul, verstockt und voll liederlichen Hohns über das Ganze ...: so saß ich die Jahre ab, bis man mir den

Berechtigungsschein zum einjährigen Militärdienst ausstellte, schreibt er 1907 in der Skizze "Im Spiegel". Mit

18 Jahren im Besitz dieser 'Mittleren Reife', ging auch er nach München, um sich dort nach einem kurzen Intermezzo bei einer

Feuerversicherungsanstalt ganz seinen literarischen Interessen zu widmen. Auf Einnahmen war er dabei nicht angewiesen, die monatlichen

200 Mark aus dem väterlichen Erbe - heute ohne weiteres in Euro das Zehnfache - reichten für einen angemessenen

Lebensunterhalt aus. Nach der Veröffentlichung einiger Novellen begann er 1897 an den "Buddenbrooks" zu arbeiten, dem großartigen

Roman einer - seiner - Familie, der 1901 erschien, ihn langsam berühmt machte und ihm 1929 sogar den Nobelpreis eintrug. Bevor

es zu dieser öffentlichen Anerkanntheit kam, erlebte und durchlitt Thomas Mann allerdings eine lange Zeit der Selbstbezweifelung, in der er

immer wieder sein ungewisses Künstler-Dasein an seiner bürgerlich-stolzen Herkunft bemaß. Nahezu alle seine frühen

Novellen sind deshalb von einem Bürger-Künstler-Gegensatz bestimmt, und so schlecht das Bürgertum dabei grundsätzlich

wegkommt, noch schlechter, noch verächtlicher, noch fragwürdiger stehen zumeist die Künstler- oder

Außenseiter-Figuren da. Sie sind allesamt Schreckbilder für ein gesellschaftliches Scheitern, das dem nach Anerkennung

verlangenden Patriziersohn bei seinem Schriftsteller-Weg stets bedrohlich vor Augen stand. Erst 1903 in "Tonio

Kröger" wird dem Künstler als 'verirrtem Bürger' eine liebevollere Behandlung zuteil.

Nach der Veröffentlichung einiger Novellen begann er 1897 an den "Buddenbrooks" zu arbeiten, dem großartigen

Roman einer - seiner - Familie, der 1901 erschien, ihn langsam berühmt machte und ihm 1929 sogar den Nobelpreis eintrug. Bevor

es zu dieser öffentlichen Anerkanntheit kam, erlebte und durchlitt Thomas Mann allerdings eine lange Zeit der Selbstbezweifelung, in der er

immer wieder sein ungewisses Künstler-Dasein an seiner bürgerlich-stolzen Herkunft bemaß. Nahezu alle seine frühen

Novellen sind deshalb von einem Bürger-Künstler-Gegensatz bestimmt, und so schlecht das Bürgertum dabei grundsätzlich

wegkommt, noch schlechter, noch verächtlicher, noch fragwürdiger stehen zumeist die Künstler- oder

Außenseiter-Figuren da. Sie sind allesamt Schreckbilder für ein gesellschaftliches Scheitern, das dem nach Anerkennung

verlangenden Patriziersohn bei seinem Schriftsteller-Weg stets bedrohlich vor Augen stand. Erst 1903 in "Tonio

Kröger" wird dem Künstler als 'verirrtem Bürger' eine liebevollere Behandlung zuteil.

|

|

Thomas Mann im Jahre 1902

|

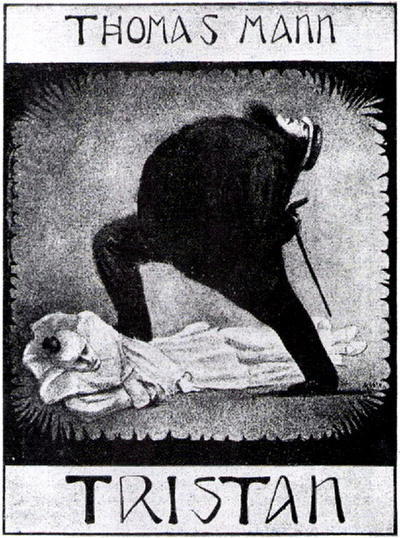

Zu den fragwürdigen Künstler-Typen gehört auch Detlev Spinell in "Tristan". Thomas

Mann befasste sich mit dieser Figur und einem ganzen Novellen-Band schon Anfang 1901, als er mit dem Fischer-Verlag noch um die

Aufnahme der "Buddenbrooks" in Verhandlungen stand. Die geplanten sechs Novellen sollten ihm eine kleine

Namensauffrischung und etwas Taschengeld eintragen, schreibt er am 13. Februar 1901 an seinen Bruder Heinrich, und

besonders eine Burleske, die 'Tristan' heißt, hob er dabei hervor. Noch im Frühjahr bot er die fertige Arbeit der Berliner

'Neuen Deutschen Rundschau' an, die sie ihm jedoch als 'ungeeignet' zurückschickte. Er habe deshalb schon angefangen, die Geschichte

selbst für einen Schmarrn zu halten, teilt er am 18. August 1901 Paul Ehrenberg mit, als die 'Insel' (Bierbaum) sie mit sichtlicher

Freude acceptierte, was - wenigstens vom geschäftlichen Standpunkt aus gesehen - recht erfreulich ist. Aus dieser Veröffentlichung

wurde dann allerdings nichts, weil der Insel-Verlag auf einer nachfolgenden Buchausgabe bestand, die Thomas Mann wegen seiner Bindung an

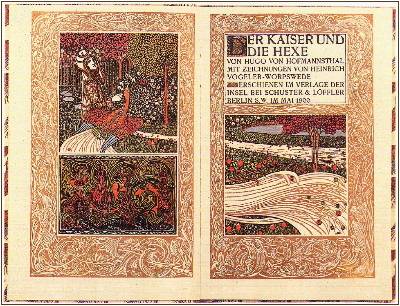

den Fischer-Verlag nicht zugestehen konnte. "Tristan" mit seiner Verspottung der Buchkunst des Jugendstils

(siehe unter LEBENSWELT zu Abschnitt 4) hätte sich in dieser Umgebung allerdings auch

etwas merkwürdig ausgenommen, war doch der Insel-Verlag geradezu ein Wegbereiter dieser neuen ornamentalen Stilrichtung.

Zu den fragwürdigen Künstler-Typen gehört auch Detlev Spinell in "Tristan". Thomas

Mann befasste sich mit dieser Figur und einem ganzen Novellen-Band schon Anfang 1901, als er mit dem Fischer-Verlag noch um die

Aufnahme der "Buddenbrooks" in Verhandlungen stand. Die geplanten sechs Novellen sollten ihm eine kleine

Namensauffrischung und etwas Taschengeld eintragen, schreibt er am 13. Februar 1901 an seinen Bruder Heinrich, und

besonders eine Burleske, die 'Tristan' heißt, hob er dabei hervor. Noch im Frühjahr bot er die fertige Arbeit der Berliner

'Neuen Deutschen Rundschau' an, die sie ihm jedoch als 'ungeeignet' zurückschickte. Er habe deshalb schon angefangen, die Geschichte

selbst für einen Schmarrn zu halten, teilt er am 18. August 1901 Paul Ehrenberg mit, als die 'Insel' (Bierbaum) sie mit sichtlicher

Freude acceptierte, was - wenigstens vom geschäftlichen Standpunkt aus gesehen - recht erfreulich ist. Aus dieser Veröffentlichung

wurde dann allerdings nichts, weil der Insel-Verlag auf einer nachfolgenden Buchausgabe bestand, die Thomas Mann wegen seiner Bindung an

den Fischer-Verlag nicht zugestehen konnte. "Tristan" mit seiner Verspottung der Buchkunst des Jugendstils

(siehe unter LEBENSWELT zu Abschnitt 4) hätte sich in dieser Umgebung allerdings auch

etwas merkwürdig ausgenommen, war doch der Insel-Verlag geradezu ein Wegbereiter dieser neuen ornamentalen Stilrichtung.

|

|

Ein Insel-Bändchen von 1900.

|

|

|

Der Umschlag der Erstausgabe

|

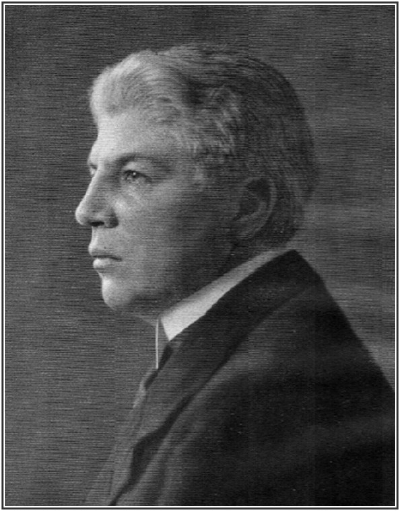

So wenig das Geschehen der Novelle auf einem realen Vorkommnis beruht - für das Erscheinungsbild Spinells hat sich Thomas Mann,

wie er das gern tat, an eine reale Person gehalten: an den sechs Jahre älteren Schriftsteller Arthur Holitscher. Er stand mit ihm in

München in einer lockeren Verbindung, musizierte auch mit ihm - er selbst spielte Geige, Holitscher Klavier - und konnte ihn so

immer wieder beobachten. Holitscher selbst wurde bald nach der Veröffentlichung von "Tristan" seiner Porträtierung

gewahr und hat 1924 in seinen Erinnerungen, betitelt "Lebensgeschichte eines Rebellen", als Grund dafür sein Aussehen

benannt. Mein Aussehen, schreibt er, blieb bis in spätere Jahre befremdlich, Gesicht und Gestalt hatten etwas kindlich

Unentwickeltes, Zurückgebliebenes, und die seelische Unsicherheit, in die ich durch meine äußeren Lebensumstände

geworfen war, mußte wie ein abstoßendes Fluidum auf Menschen voll Lebenswillen, reger Eindrucksfähigkeit und der

Spannkraft der Jugend wirken.

So wenig das Geschehen der Novelle auf einem realen Vorkommnis beruht - für das Erscheinungsbild Spinells hat sich Thomas Mann,

wie er das gern tat, an eine reale Person gehalten: an den sechs Jahre älteren Schriftsteller Arthur Holitscher. Er stand mit ihm in

München in einer lockeren Verbindung, musizierte auch mit ihm - er selbst spielte Geige, Holitscher Klavier - und konnte ihn so

immer wieder beobachten. Holitscher selbst wurde bald nach der Veröffentlichung von "Tristan" seiner Porträtierung

gewahr und hat 1924 in seinen Erinnerungen, betitelt "Lebensgeschichte eines Rebellen", als Grund dafür sein Aussehen

benannt. Mein Aussehen, schreibt er, blieb bis in spätere Jahre befremdlich, Gesicht und Gestalt hatten etwas kindlich

Unentwickeltes, Zurückgebliebenes, und die seelische Unsicherheit, in die ich durch meine äußeren Lebensumstände

geworfen war, mußte wie ein abstoßendes Fluidum auf Menschen voll Lebenswillen, reger Eindrucksfähigkeit und der

Spannkraft der Jugend wirken.

|

|

Arthur Holitscher (1869-1941).

|

Über die mit seiner Porträtierung im Zusammenhang stehenden Begegnungen mit Thomas Mann schreibt Holitscher:

Über die mit seiner Porträtierung im Zusammenhang stehenden Begegnungen mit Thomas Mann schreibt Holitscher: Wir hatten uns heute, herzlicher als bisher, über Dinge unseres Lebens ausgesprochen; meine Einsamkeit war

durch Zweifel an meiner Arbeit beunruhigt und bedrückt, diese Angst wenigstens blieb Mann erspart, denn er

kannte seinen Wert. So waren wir, ich fühlte es, in diesen Nachmittagsstunden einander nahe gekommen, und

ich ging mit dem frohen Bewußtsein die Straße entlang, daß ich einen Freund habe. Durch irgendeinen Umstand

wurde ich beim Weitergehen gezwungen, stehen zu bleiben und mich umzudrehen. Da sah ich oben im Fenster der

Wohnung, die ich soeben verlassen hatte, Mann, mit einem Opernglas bewaffnet, mir nachblicken. Es dauerte indes

nur einen Augenblick, im nächsten verschwand der Kopf blitzschnell aus dem Fenster. An einem der nächsten Morgen,

es war noch sehr früh, erschien Mann in meiner Wohnung. Ich war eben erst aufgestanden, war tags zuvor ziemlich

spät zu Bette gegangen und saß dem Besucher in nachlässiger Morgentoilette, ungewaschen und schlaftrunken

gegenüber. [...] Der Besucher erwähnte nichts von dem Zwischenfall mit dem Opernglas.

Durch mein halbwaches Hirn huschte der Eindruck: er sei gekommen, um mich einmal in früher Morgenstunde

zu beobachten, dabei ein paar Einzelheiten über die Art, wie ich aussehen, mich benehmen würde, sowie auch

über meine Behausung und die Dinge, die mich umgaben, aufzuzeichnen. [...]

Wir hatten uns heute, herzlicher als bisher, über Dinge unseres Lebens ausgesprochen; meine Einsamkeit war

durch Zweifel an meiner Arbeit beunruhigt und bedrückt, diese Angst wenigstens blieb Mann erspart, denn er

kannte seinen Wert. So waren wir, ich fühlte es, in diesen Nachmittagsstunden einander nahe gekommen, und

ich ging mit dem frohen Bewußtsein die Straße entlang, daß ich einen Freund habe. Durch irgendeinen Umstand

wurde ich beim Weitergehen gezwungen, stehen zu bleiben und mich umzudrehen. Da sah ich oben im Fenster der

Wohnung, die ich soeben verlassen hatte, Mann, mit einem Opernglas bewaffnet, mir nachblicken. Es dauerte indes

nur einen Augenblick, im nächsten verschwand der Kopf blitzschnell aus dem Fenster. An einem der nächsten Morgen,

es war noch sehr früh, erschien Mann in meiner Wohnung. Ich war eben erst aufgestanden, war tags zuvor ziemlich

spät zu Bette gegangen und saß dem Besucher in nachlässiger Morgentoilette, ungewaschen und schlaftrunken

gegenüber. [...] Der Besucher erwähnte nichts von dem Zwischenfall mit dem Opernglas.

Durch mein halbwaches Hirn huschte der Eindruck: er sei gekommen, um mich einmal in früher Morgenstunde

zu beobachten, dabei ein paar Einzelheiten über die Art, wie ich aussehen, mich benehmen würde, sowie auch

über meine Behausung und die Dinge, die mich umgaben, aufzuzeichnen. [...] Zwei Jahre nach dem Erscheinen der "Buddenbrooks", die den verdienten Erfolg gefunden hatten, veröffentlichte Mann sein

zweites Werk, einen Novellenband: "Tristan". Ich befand mich auf der Durchreise nach Italien in München, als das Buch erschien.

Mann brachte es mir, er hatte es auf der Titelseite mit einer Widmung versehen, die mich seiner zuverlässigen Gefühle

versicherte. [...] Sofort erkannte ich mich in einer dieser bösartig verzerrten Gestalten wieder und erinnerte mich plötzlich

an jenes Opernglas, das ein schon von Natur aus scharfes Auge noch schärfer geschliffen hatte. Auch in den anderen Novellen

erkannte ich die Urbilder aus Münchens Straßen, aus dem 'engeren Kreis', sie waren mit allen Einzelheiten deutlich erkennbar

dem Gelächter der lesenden und schreibenden Spießerwelt preisgegeben.

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der "Buddenbrooks", die den verdienten Erfolg gefunden hatten, veröffentlichte Mann sein

zweites Werk, einen Novellenband: "Tristan". Ich befand mich auf der Durchreise nach Italien in München, als das Buch erschien.

Mann brachte es mir, er hatte es auf der Titelseite mit einer Widmung versehen, die mich seiner zuverlässigen Gefühle

versicherte. [...] Sofort erkannte ich mich in einer dieser bösartig verzerrten Gestalten wieder und erinnerte mich plötzlich

an jenes Opernglas, das ein schon von Natur aus scharfes Auge noch schärfer geschliffen hatte. Auch in den anderen Novellen

erkannte ich die Urbilder aus Münchens Straßen, aus dem 'engeren Kreis', sie waren mit allen Einzelheiten deutlich erkennbar

dem Gelächter der lesenden und schreibenden Spießerwelt preisgegeben.  Thomas Mann hat die Benutzung Holitschers als Vorbild für seinen Spinell auch nicht bestritten. An Ida Herz schreibt er 1932,

dass Holitscher ihm seit dem 'verwesten Säugling' spinnefeind sei, und das trotz der 'zuverlässig freundschaftlichen

Gesinnung' meiner Widmung [einer Geschichte in dem "Tristan"-Band]. Ich wollte ihm eben beteuern, daß es nicht

persönlich gemeint sei, und zuerst ging er auch mit liberalem Händedruck darauf ein, nachher aber war es stärker

als er. Allerdings war es auch nicht besonders geschickt von Thomas Mann - oder gar Absicht? -, dem 'verwesten Säugling' gerade

die Geschichte "Der Weg zum Friedhof" zuzueignen, mochte er darüber hinaus auch noch erklären, dass er

niemand anderen als hauptsächlich sich selbst mit Spinell gemeint habe. In dem im Februar 1906 in den MÜNCHNER NEUESTEN

NACHRICHTEN veröffentlichten Aufsatz "Bilse und ich" heißt es in einer - später fallen gelassenen - Passage:

Thomas Mann hat die Benutzung Holitschers als Vorbild für seinen Spinell auch nicht bestritten. An Ida Herz schreibt er 1932,

dass Holitscher ihm seit dem 'verwesten Säugling' spinnefeind sei, und das trotz der 'zuverlässig freundschaftlichen

Gesinnung' meiner Widmung [einer Geschichte in dem "Tristan"-Band]. Ich wollte ihm eben beteuern, daß es nicht

persönlich gemeint sei, und zuerst ging er auch mit liberalem Händedruck darauf ein, nachher aber war es stärker

als er. Allerdings war es auch nicht besonders geschickt von Thomas Mann - oder gar Absicht? -, dem 'verwesten Säugling' gerade

die Geschichte "Der Weg zum Friedhof" zuzueignen, mochte er darüber hinaus auch noch erklären, dass er

niemand anderen als hauptsächlich sich selbst mit Spinell gemeint habe. In dem im Februar 1906 in den MÜNCHNER NEUESTEN

NACHRICHTEN veröffentlichten Aufsatz "Bilse und ich" heißt es in einer - später fallen gelassenen - Passage: In einem Buche [...] habe ich einmal die Gestalt eines modernen Schriftstellers wandeln lassen, eine satirische Figur, vermittels

welcher ich über ein arges Teil meinerselbst, das Aesthetentum, jene erstorbene Künstlichkeit, in der ich die Gefahr der Gefahren

sehe, 'Gerichtstag' hielt. Ich gab dieser Figur die Maske eines Literaten, den ich kannte, eines Herrn von exquisitem, aber lebensfremdem Talent.

Die Maske war seltsam und charakteristisch. Ich gab meinem Schriftsteller im übrigen Geist und Schwäche, Schönheitsfanatismus

und menschliche Verarmtheit, erhob ihn zum Typus, zum wandelnden Symbol und ließ ihn im Zusammentreffen mit der komisch gesunden

Brutalität eines hanseatischen Kaufmannes, des Gatten jener Frau, mit welcher der Schriftsteller im Sanatorium einen sublimen

Liebeshandel gehabt, elend zu Schanden werden. Ich züchtigte mich selbst in dieser Gestalt, man merke dies wohl.

In einem Buche [...] habe ich einmal die Gestalt eines modernen Schriftstellers wandeln lassen, eine satirische Figur, vermittels

welcher ich über ein arges Teil meinerselbst, das Aesthetentum, jene erstorbene Künstlichkeit, in der ich die Gefahr der Gefahren

sehe, 'Gerichtstag' hielt. Ich gab dieser Figur die Maske eines Literaten, den ich kannte, eines Herrn von exquisitem, aber lebensfremdem Talent.

Die Maske war seltsam und charakteristisch. Ich gab meinem Schriftsteller im übrigen Geist und Schwäche, Schönheitsfanatismus

und menschliche Verarmtheit, erhob ihn zum Typus, zum wandelnden Symbol und ließ ihn im Zusammentreffen mit der komisch gesunden

Brutalität eines hanseatischen Kaufmannes, des Gatten jener Frau, mit welcher der Schriftsteller im Sanatorium einen sublimen

Liebeshandel gehabt, elend zu Schanden werden. Ich züchtigte mich selbst in dieser Gestalt, man merke dies wohl.

Wie nahe Thomas Mann diesen Spinell neben sich gestellt hat, zeigt sich zumal darin, dass er ihn zu einem Kenner und

Bewunderer der Musik Richard Wagners macht. Schopenhauer, Nietzsche und Wagner, dieses 'Dreigestirn ewig verbundener Geister', habe

ihn als 'ehrfürchtigen Schüler' seine ganze Jugend hindurch begleitet, bekannte er 1918 in den "Betrachtungen eines

Unpolitischen". Von Wagner aber war es vor allem die Oper "Tristan und Isolde", die er in ihrem künstlerischen

Raffinement auf das Höchste bewunderte. Es habe eine Zeit gegeben, schreibt er 1911 zu einer Umfrage "Über die Kunst

Richard Wagners", da er keine 'Tristan'-Aufführung des Münchner Hoftheaters versäumte. Bei Hausmusik-Abenden

zeigte sich, dass er manche Partien der Oper bis in die Noten hinein kannte, und gern stimmte er selbst einzelne Motive aus ihr am Klavier an.

Deshalb habe er sich in der Ausführlichkeit ihrer Kennzeichnung in seiner 'Tristan'-Geschichte wohl wirklich etwas gehen

lassen, räumte er 1953 ein, aber Musikbeschreibung war immer meine Schwäche (und Stärke?)..

Wie nahe Thomas Mann diesen Spinell neben sich gestellt hat, zeigt sich zumal darin, dass er ihn zu einem Kenner und

Bewunderer der Musik Richard Wagners macht. Schopenhauer, Nietzsche und Wagner, dieses 'Dreigestirn ewig verbundener Geister', habe

ihn als 'ehrfürchtigen Schüler' seine ganze Jugend hindurch begleitet, bekannte er 1918 in den "Betrachtungen eines

Unpolitischen". Von Wagner aber war es vor allem die Oper "Tristan und Isolde", die er in ihrem künstlerischen

Raffinement auf das Höchste bewunderte. Es habe eine Zeit gegeben, schreibt er 1911 zu einer Umfrage "Über die Kunst

Richard Wagners", da er keine 'Tristan'-Aufführung des Münchner Hoftheaters versäumte. Bei Hausmusik-Abenden

zeigte sich, dass er manche Partien der Oper bis in die Noten hinein kannte, und gern stimmte er selbst einzelne Motive aus ihr am Klavier an.

Deshalb habe er sich in der Ausführlichkeit ihrer Kennzeichnung in seiner 'Tristan'-Geschichte wohl wirklich etwas gehen

lassen, räumte er 1953 ein, aber Musikbeschreibung war immer meine Schwäche (und Stärke?)..

|

|

Wagner-Aufführungen in München

|

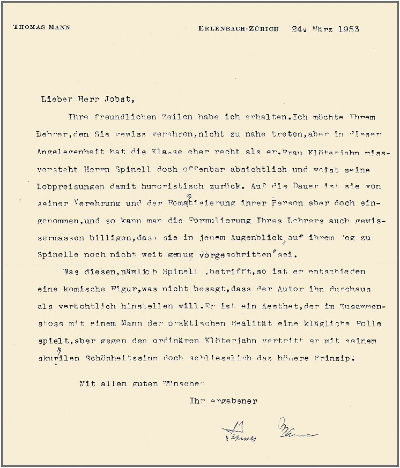

Die Abrechnung, die Thomas Mann, veranlasst durch die eigene Gefährdung, in "Tristan" mit dem 'Aesthetentum' vorgenommen

hatte, wollte er im Alter allerdings nicht mehr so ganz gelten lassen. Als sich 1953 ein Gymnasiast aus Bad Homburg mit einer Frage zu dieser

Geschichte an ihn wandte, nahm er damit eine bemerkenswerte Umdeutung vor. Zwischen der Klasse und dem Deutschlehrer war es offenbar zu

Meinungsverschiedenheiten darüber gekommen, ob Gabriele Klöterjahn den sie anhimmelnden Spinell nicht gelegentlich auf den Arm

nimmt oder ob sie nur, wie der Lehrer meinte, in ihrer ästhetischen Erziehung noch nicht weit genug fortgeschritten sei. Thomas Mann

antwortete am 24. März 1953:

Die Abrechnung, die Thomas Mann, veranlasst durch die eigene Gefährdung, in "Tristan" mit dem 'Aesthetentum' vorgenommen

hatte, wollte er im Alter allerdings nicht mehr so ganz gelten lassen. Als sich 1953 ein Gymnasiast aus Bad Homburg mit einer Frage zu dieser

Geschichte an ihn wandte, nahm er damit eine bemerkenswerte Umdeutung vor. Zwischen der Klasse und dem Deutschlehrer war es offenbar zu

Meinungsverschiedenheiten darüber gekommen, ob Gabriele Klöterjahn den sie anhimmelnden Spinell nicht gelegentlich auf den Arm

nimmt oder ob sie nur, wie der Lehrer meinte, in ihrer ästhetischen Erziehung noch nicht weit genug fortgeschritten sei. Thomas Mann

antwortete am 24. März 1953:

|

|

Der Brief an den Gymnasiasten

|

Ihre freundlichen Zeilen habe ich erhalten. Ich möchte Ihrem Lehrer, den Sie gewiss

verehren, nicht zu nahe treten, aber in dieser

Angelegenheit hat die Klasse eher recht als er. Frau Klöterjahn missversteht Herrn Spinell doch offenbar absichtlich und weist seine

Lobpreisungen damit humoristisch zurück. Auf die Dauer ist sie von seiner Verehrung und der Romantisierung ihrer Person aber

doch eingenommen, und so kann man die Formulierung Ihres Lehrers auch gewissermassen billigen, dass sie in jenem Augenblick

'auf ihrem Weg zu Spinelle noch nicht weit genug vorgeschritten' sei.

Ihre freundlichen Zeilen habe ich erhalten. Ich möchte Ihrem Lehrer, den Sie gewiss

verehren, nicht zu nahe treten, aber in dieser

Angelegenheit hat die Klasse eher recht als er. Frau Klöterjahn missversteht Herrn Spinell doch offenbar absichtlich und weist seine

Lobpreisungen damit humoristisch zurück. Auf die Dauer ist sie von seiner Verehrung und der Romantisierung ihrer Person aber

doch eingenommen, und so kann man die Formulierung Ihres Lehrers auch gewissermassen billigen, dass sie in jenem Augenblick

'auf ihrem Weg zu Spinelle noch nicht weit genug vorgeschritten' sei. Was diesen, nämlich Spinell, betrifft, so ist er entschieden eine komische Figur, was

nicht besagt, dass der Autor ihn durchaus als verächtlich hinstellen will. Er ist ein Ästhet, der im Zusammenstoss mit einem Mann

der praktischen Realität eine klägliche Rolle spielt, aber gegen den ordinären Klöterjahn vertritt er mit seinem skurrilen

Schönheitssinn doch schliesslich das höhere Prinzip.

Was diesen, nämlich Spinell, betrifft, so ist er entschieden eine komische Figur, was

nicht besagt, dass der Autor ihn durchaus als verächtlich hinstellen will. Er ist ein Ästhet, der im Zusammenstoss mit einem Mann

der praktischen Realität eine klägliche Rolle spielt, aber gegen den ordinären Klöterjahn vertritt er mit seinem skurrilen

Schönheitssinn doch schliesslich das höhere Prinzip.  Mit allen guten Wünschen

Mit allen guten Wünschen

|

|

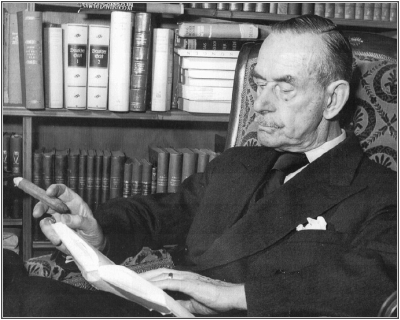

1953 in der Schweiz

|

Zu dieser Zeit hatte Thomas Mann aber auch längst jene

großbürgerlich-patrizische Lebensstellung zurückerlangt, die er mit seinem Weg in die Kunst aufs Spiel zu setzen

gefürchtet hatte. Schon die Heirat mit der reichen Katja Pringsheim im Jahre 1905, dann der Hausstand mit den sechs Kindern

in München, dann der Nobelpreis und schließlich die Weltgeltung im Exil hatten sein 'Ästhetentum' in einer Weise

zum Erfolg geführt, dass er die einstigen Selbstzweifel daran nicht mehr recht wahrhaben wollte. Es war eingetreten, was er

sich mit 24 Jahren in einem 'Monolog' überschriebenen Gedicht von seinem Schriftsteller-Weg erhofft hatte:

Zu dieser Zeit hatte Thomas Mann aber auch längst jene

großbürgerlich-patrizische Lebensstellung zurückerlangt, die er mit seinem Weg in die Kunst aufs Spiel zu setzen

gefürchtet hatte. Schon die Heirat mit der reichen Katja Pringsheim im Jahre 1905, dann der Hausstand mit den sechs Kindern

in München, dann der Nobelpreis und schließlich die Weltgeltung im Exil hatten sein 'Ästhetentum' in einer Weise

zum Erfolg geführt, dass er die einstigen Selbstzweifel daran nicht mehr recht wahrhaben wollte. Es war eingetreten, was er

sich mit 24 Jahren in einem 'Monolog' überschriebenen Gedicht von seinem Schriftsteller-Weg erhofft hatte:|

Ich bin ein kindischer und schwacher Fant,

Und irrend schweift mein Geist in alle Runde, Und schwankend fass' ich jede starke Hand. Und dennoch regt die Hoffnung sich im Grunde, Daß etwas, was ich dachte und empfand. Mit Ruhm einst gehen wird von Mund zu Munde. Schon klingt mein Name leise in das Land, Schon nennt ihn Mancher in des Beifalls Tone: Und Leute sind's von Urtheil und Verstand. Ein Traum von einer schmalen Lorbeerkrone Scheucht oft den Schlaf mir unruhvoll zurnacht, Die meine Stirn einst zieren wird, zum Lohne Für dies und jenes, was ich hübsch gemacht. |