Auch wenn der 1817 in Husum geborene Theodor Storm seinen dichterischen Weg als Lyriker begann -

siehe die Entstehungsgeschichte der Novelle "

Auf

dem Staatshof" -, interessierte ihn doch schon früh auch die Sagenwelt seiner Heimat. 1843 arbeitete

er an einem schleswig-holsteinischen 'Volkskalender' mit, der auch mit den ihm

über alles unheimlichen Deich-

und Strandsagen ausgestattet werden sollte. Weiter heißt es in dem Brief an Theodor Mommsen vom 13. Februar 1843:

Der Schimmelreiter, so sehr er auch als Deichsage seinem ganzen Charakter nach hieher passt, gehört leider nicht unserm Vaterlande,

auch habe ich das Wochenblatt, worin er abgedruckt war, noch nicht gefunden. - Gut wäre es vielleicht, in der Einleitung auf die Pietät,

die wir der Sage schuldig sind, ... aufmerksam zu machen, um der in unserm Vaterlande allgemein verbreiteten Meinung zu begegnen,

als müsse der Erzähler sie erst in einen Novellen- oder Gott weiß welchen Kittel stecken.

Storm hat die Sage also tatsächlich, wie es in der Erzähler-Einleitung zum 'Schimmelreiter' heißt, schon in jungen Jahren kennen

gelernt und von ihrer Zugehörigkeit zum Danziger Raum immer gewusst (siehe unter

Zitate). Vielleicht hat er sie nur darum auch in einen 'Novellen-Kittel' stecken können oder besser: müssen, denn

als Sage (wenn es überhaupt eine ist) hätte er sie für Schleswig-Holstein nicht mitteilen können. Bis es dazu kam, vergingen

aber mehr als vier Jahrzehnte.

Aus dem politisch erzwungenen 'Exil' in Preußen (siehe unter "

Auf dem Staatshof") kehrte Storm zum

frühestmöglichen Zeitpunkt nach Schleswig-Holstein zurück. Als es im Frühjahr 1864 zum Krieg Preußen-Österreichs

gegen Dänemark kam (nachdem der dänische König versucht hatte, Schleswig zu einem rein dänischen Landesteil zu

machen), kündigte er sein Kreisrichteramt in Heiligenstadt und übersiedelte, noch bevor der Krieg zugunsten der deutschen Seite

entschieden war, wieder nach Husum. Eine provisorische Regierung von Schleswig-Holstein hatte ihn dorthin zum Landvogt

berufen und ihm das ansehnliche Jahresgehalt von 3000 Reichstalern dafür ausgesetzt. So erfreulich diese Rückkehr beruflich war, so

schmerzlich verlief sie für die Familie. Seine Frau Constanze, die ihm in den Jahren 1860 und 1863 zwei weitere Kinder geboren hatte,

starb nach der Geburt eines siebenten im Mai 1865 an Kindbettfieber.

|

|

Der Witwer mit seinen Kindern Anfang 1866.

|

Ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Storm Dorothea Jensen. Er hatte sie bereits als junger Ehemann

kennen gelernt, weil sie damals als Freundin einer seiner Schwestern in sein Haus gekommen war. Die schicksalhafte und

nicht immer beherrschte leidenschaftliche Liebe zu ihr hat er sich lebenslang vorgeworfen, insbesondere auch, weil er die unglückliche

Entwicklung seines ältesten Sohnes (er wurde Trinker und war völlig lebensuntüchtig) mit auf diese Leidenschaft

zurückführte. Seinem Freund Hartmuth Brinkmann schreibt er am 21. April 1866 zu seiner Heiratsabsicht:

In mein Leben wie in meine Poesie teilen sich zwei Frauen; die eine, die Mutter meiner Kinder, Constanze, die so lange der

Stern meines Lebens war, ist nicht mehr; die andere lebt, nachdem sie fern von mir allein und oft in drückender

Abhängigkeit verblüht ist. Beide habe ich geliebt, ja beide liebe ich noch jetzt;

welche am meisten, weiß ich nicht; die erschütterndste Leidenschaft hat mir einst die noch Lebende eingeflößt ...

|

|

Doris Jensen, Storms zweite Frau.

|

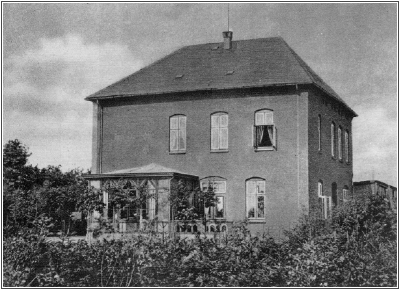

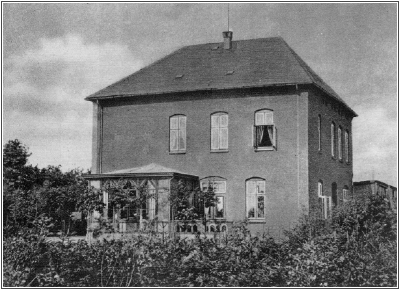

Im Herbst 1866 bezog er mit seiner Familie das Haus Wasserreihe 31, in dem er dann bis 1880 wohnen blieb, anfänglich allein, nach

zwei Jahren mit einem Mieter im Erdgeschoss, weil sein Einkommen sich verringerte.

|

|

Husum, Wasserreihe 31

|

Nach der Angliederung Schleswig-Holsteins an Preußen im Sommer 1866 nämlich wurde die Verwaltung des Landes

nach preußischem Muster reformiert und Storms Landvogtei aufgehoben. Er wurde Amtsrichter und musste

erfahren, dass die ihm verhassten preußischen Verhältnisse nun auch hier Einzug hielten. An Turgenjew

schreibt er am 30. Mai 1868:

Heimatlich ist's hier nicht mehr für mich in dem alten Lande; die neue Regierung und die neuen Landsleute wollen uns überall

die höhere Einsicht bringen, und dabei machen sie uns alles kaputt, Preußen kommt mir mitunter vor wie ein Kind, das

ein neues Spielzeug sich ergattert hat und nun nichts anders damit anzufangen weiß als daß es das Ding entzwei bricht.

|

|

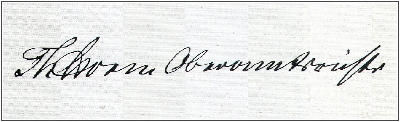

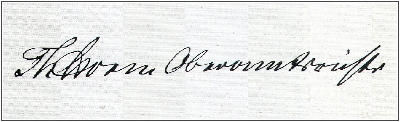

Storms amtliche Signatur nach seiner Beförderung zum Oberamtsrichter im Jahre 1874.

|

Die Rückkehr in das Richteramt hatte aber immerhin den Vorzug, dass Storm sich wieder mehr seinen literarischen Arbeiten widmen konnte.

In den politischen Umbruchsjahren war er dazu wenig gekommen, auch die Neuordnung der Familie - seine zweite Frau bekam ebenfalls noch ein

Kind, sein achtes - nahm ihn in Anspruch, doch nun wurde das Jahrzehnt bis 1880 zum fruchtbarsten seiner Schaffenszeit. Mit seinen

'Chroniknovellen' - "Aquis submersus ", "Renate", "Eekenhof" - ließ er den lyrischen Erzählstil seiner

früheren Werke endgültig hinter sich und wurde ein allgemein anerkannter Novellist. Das trug ihm auch höhere Honorare ein, so

dass er sich 1880 pensionieren lassen und ganz dem Schreiben zuwenden konnte. Aus der Hinterlassenschaft seiner Eltern baute er sich 60 Kilometer

weiter südlich, in Hademarschen, ein Haus (eine Schwester seiner Frau, verheiratet mit einem seiner Brüder, lebte dort) und zog im Sommer

1880 dorthin um.

|

|

Storms Alterssitz in Hademarschen

|

|

|

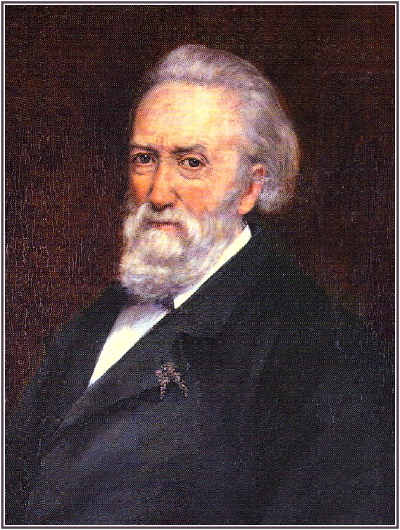

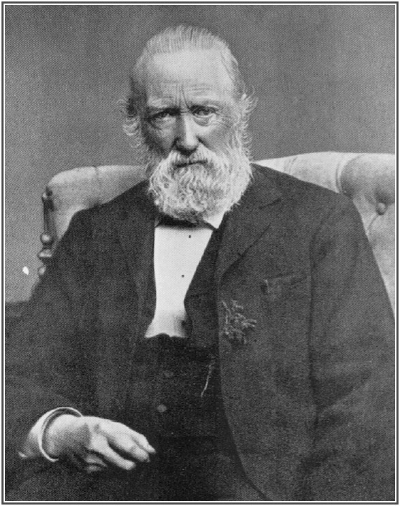

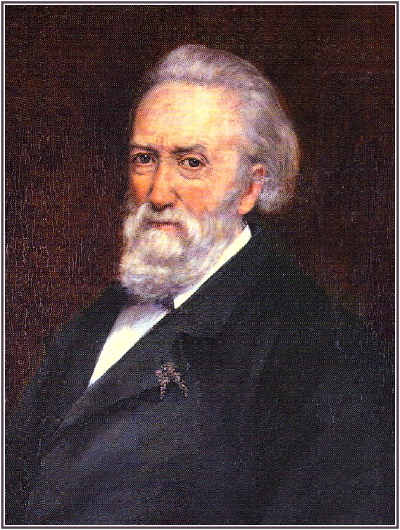

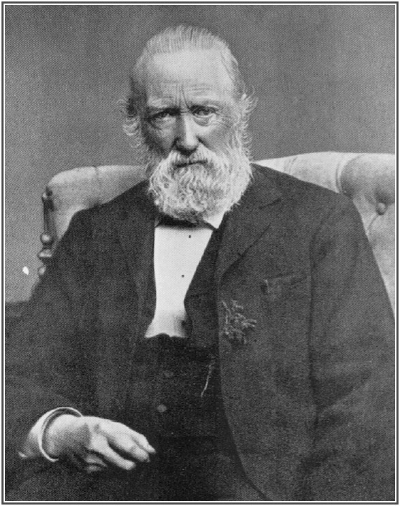

Storm im Alter von 67 Jahren.

|

Den 'Schimmelreiter'-Stoff fasste Storm mit 67 Jahren erstmals wieder ins Auge. Es rühre sich

ein alter mächtiger Deichsagenstoff in ihm,

schrieb er am 3. Februar 1885 an Erich Schmidt,

aber es gilt vorher noch viele Studien. Schon eine Woche später

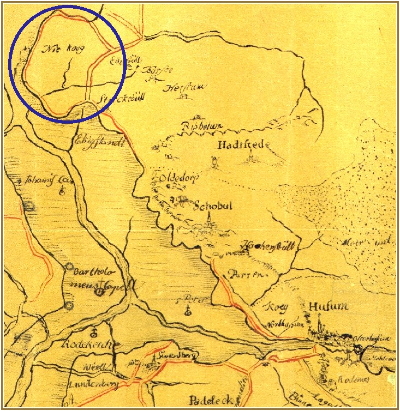

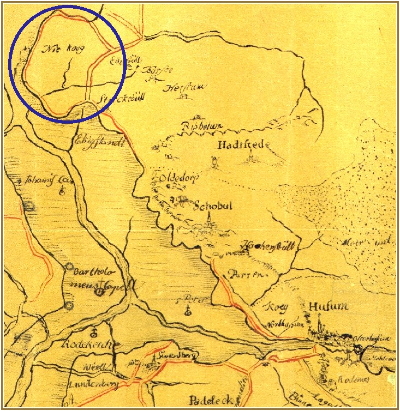

ersuchte er im Hause des

Bauinspektors Eckermann in Heide um eine Skizze der

Landteile von Nordstrand, Husum, Simonsberg für die Zeit vor 1634 unter möglichst

deutlicher Kennzeichnung der Deiche und Ortsnamen. Die Verlegung der Geschichte von der pommerschen Ostseeküste an die Nordsee war also von

Anfang an beschlossene Sache und nahm mit der angefertigten Karte schon bestimmte lokale Konturen an.

|

|

Die für Storm angefertigte Karte von 1885.

|

Die Studien zogen sich allerdings wesentlich länger hin, als Storm erwartet hatte. Im Sommer 1886 schrieb er an seinen Verleger Paetel:

Aber es ist ein heikel Stück, nicht nur in puncto Deich- und andrer Studien dazu, sondern auch, weil es seine Mucken

hat, einen Deichspuk in eine würdige Novelle zu verwandeln, die mit den Beinen auf der Erde steht.

|

|

Storm im Juli 1886, das letzte Foto.

|

Schwerer wog aber, dass Storm im Herbst 1886 krank wurde und mehrere Monate im Bett verbringen musste. Danach quälten ihn

zunehmend Magenschmerzen, bis sein Hausarzt ihm auf seine eindringliche Bitte um Aufklärung eröffnen musste, dass er

Magenkrebs habe. Zunächst nahm Storm diese Nachricht noch gefasst auf. Das Übel sei mit bestimmten Medikamenten

wohl im Zaum zu halten, schrieb er im Mai 1887 an Erich Schmidt,

man kann lange dabei leben und stirbt dann zuletzt

an einer andern Krankheit. Doch bald drückte ihn die Gewissheit seines Leidens mehr und mehr nieder und er konnte nicht

mehr arbeiten. Da entschloss sich die Familie, ihm mit einer Scheinuntersuchung einen anderen Befund zu suggerieren. Am 5. Juni 1887

schreibt Storm selbst darüber an seinen Sohn Karl:

Mich anlangend, so haben Onkel Aemil und sein kindlich-liebenswürdiger und eminent tüchtiger Schwiegersohn

Glaevecke, die ja Pfingsten bei uns waren, mich genau untersucht und mir gesagt, ich könne sicher sein, es sei

kein Magenkrebs, habe mit

dem Magen überhaupt nichts zu tun, krebsartig sei die glatt anzufühlende Geschwulst

überhaupt nicht; sie halten es für eine Ausdehnung eines Zweiges der großen Aorta (Ader), die in den

Unterleib hinabgeht ... Dies wäre ja denn ein recht glückliche Lösung.

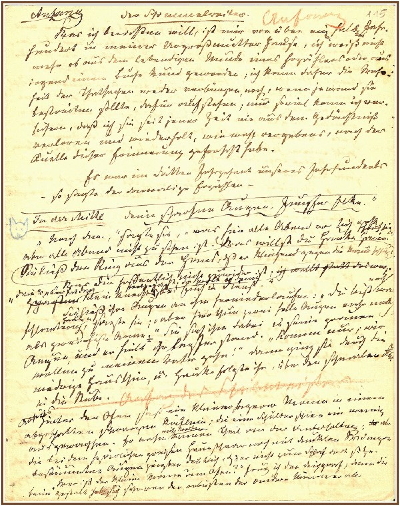

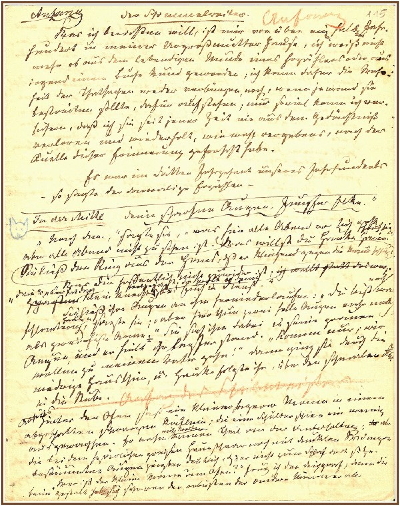

So getäuscht nahm er die Arbeit am 'Schimmelreiter' wieder auf und kam, wenn auch unter ständigen Schmerzen, rasch damit

voran. Schon am 20. Oktober 1887 berichtet er Paul Heyse:

Mein vielgenannter 'Schimmelreiter' ist bis Seite 92 der Reinschrift gediehen, und Sonntag will ich nach Heide, um mit meinem

Deich-sachverständigen Freunde Bau-Insp. Eckermann ein Nötiges weiter zu besprechen. Aus einem Jungen ist Hauke Haien

nun auf diesen 92 Seiten zum Deichgrafen geworden; nun bedarf es der Kunst, ihn aus einem Deichgrafen zu einem Nachtgespenst

zu machen. Ich fürchte, das Thema hätte mir zehn Jahre früher kommen müssen.

|

|

Aus dem Manuskript des 'Schimmelreiters'.

|

Währenddessen hatte er noch seinen 70. Geburtstag mit zahlreichen Gästen und öffentlichen Ehrungen

zu bestehen, über einhundert Glückwunschbriefe zu beantworten, fuhr auch nochmals nach Heide, um sich in

Deichfragen beraten zu lassen, spürte aber doch seine Kräfte mehr und mehr schwinden. Immerhin konnte er im

Februar 1888 die Novelle in Druck geben, aber noch in die Druckfahnen hinein korrigierte und revidierte er sie. Sie

erschien dann in zwei Partien in den Heften April und Mai 1888 in der 'Deutschen Rundschau'. Zu derselben Zeit gingen ihm auch

schon die Druckbögen für die Buchausgabe zu, in denen er ebenfalls eine Reihe von Einzelheiten wieder verbesserte. Zum

Abschluss Ende Mai verfasste er noch die Anmerkungen

Für binnenländische Leser, die

auch in unseren Kommentar (siehe unter

Lebenswelt) einbezogen sind. Dann waren

seine Kräfte aber erschöpft. Nach einem kurzen Krankenlager starb er am 4. Juli 1888 in Hademarschen und wurde

unter großer Anteilnahme der Bevölkerung im Familiengrab Storm-Woldsen auf dem Husumer St.-Jürgen-Friedhof beigesetzt.

|

|

Storms Grabstätte in Husum.

|

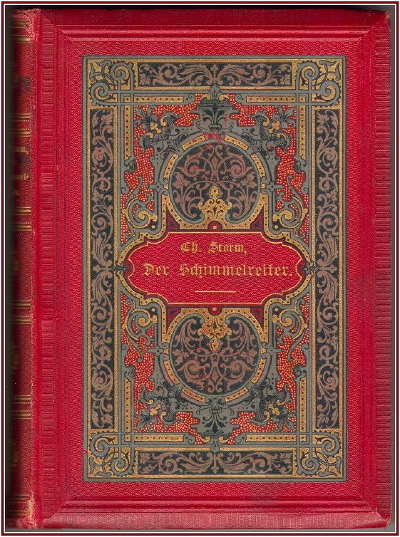

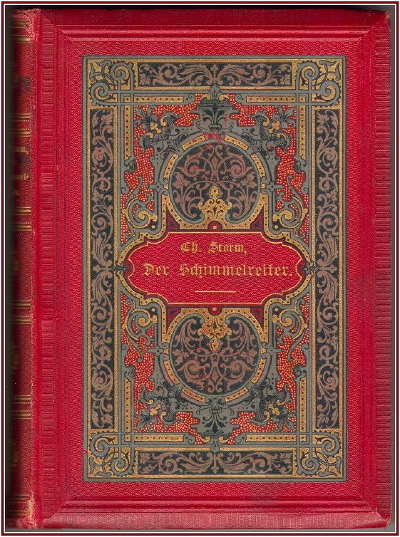

Das Erscheinen der Buchausgabe im Herbst 1888 im Verlag der Gebrüder Paetel in Berlin hat er nicht mehr erlebt.

|

|

Die Erstausgabe im Verlag der Gebrüder Paetel.

|

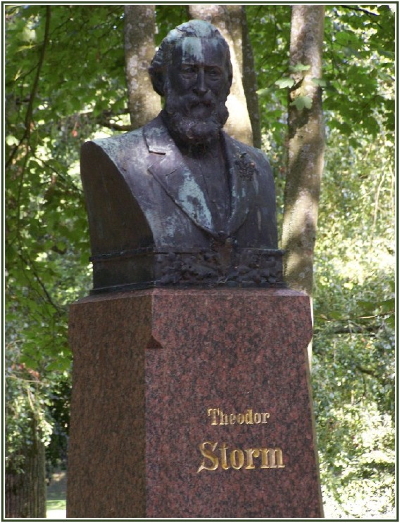

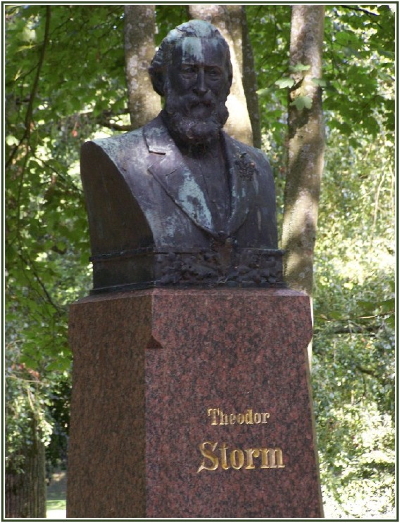

Zehn Jahre nach seinem Tod wurde im Schlossgarten von Husum ein Denkmal für ihn eingeweiht.

|

|

Das Storm-Denkmal in Husum.

|

Auch wenn der 1817 in Husum geborene Theodor Storm seinen dichterischen Weg als Lyriker begann -

siehe die Entstehungsgeschichte der Novelle "Auf

dem Staatshof" -, interessierte ihn doch schon früh auch die Sagenwelt seiner Heimat. 1843 arbeitete

er an einem schleswig-holsteinischen 'Volkskalender' mit, der auch mit den ihm über alles unheimlichen Deich-

und Strandsagen ausgestattet werden sollte. Weiter heißt es in dem Brief an Theodor Mommsen vom 13. Februar 1843:

Auch wenn der 1817 in Husum geborene Theodor Storm seinen dichterischen Weg als Lyriker begann -

siehe die Entstehungsgeschichte der Novelle "Auf

dem Staatshof" -, interessierte ihn doch schon früh auch die Sagenwelt seiner Heimat. 1843 arbeitete

er an einem schleswig-holsteinischen 'Volkskalender' mit, der auch mit den ihm über alles unheimlichen Deich-

und Strandsagen ausgestattet werden sollte. Weiter heißt es in dem Brief an Theodor Mommsen vom 13. Februar 1843:

Aus dem politisch erzwungenen 'Exil' in Preußen (siehe unter "Auf dem Staatshof") kehrte Storm zum

frühestmöglichen Zeitpunkt nach Schleswig-Holstein zurück. Als es im Frühjahr 1864 zum Krieg Preußen-Österreichs

gegen Dänemark kam (nachdem der dänische König versucht hatte, Schleswig zu einem rein dänischen Landesteil zu

machen), kündigte er sein Kreisrichteramt in Heiligenstadt und übersiedelte, noch bevor der Krieg zugunsten der deutschen Seite

entschieden war, wieder nach Husum. Eine provisorische Regierung von Schleswig-Holstein hatte ihn dorthin zum Landvogt

berufen und ihm das ansehnliche Jahresgehalt von 3000 Reichstalern dafür ausgesetzt. So erfreulich diese Rückkehr beruflich war, so

schmerzlich verlief sie für die Familie. Seine Frau Constanze, die ihm in den Jahren 1860 und 1863 zwei weitere Kinder geboren hatte,

starb nach der Geburt eines siebenten im Mai 1865 an Kindbettfieber.

Aus dem politisch erzwungenen 'Exil' in Preußen (siehe unter "Auf dem Staatshof") kehrte Storm zum

frühestmöglichen Zeitpunkt nach Schleswig-Holstein zurück. Als es im Frühjahr 1864 zum Krieg Preußen-Österreichs

gegen Dänemark kam (nachdem der dänische König versucht hatte, Schleswig zu einem rein dänischen Landesteil zu

machen), kündigte er sein Kreisrichteramt in Heiligenstadt und übersiedelte, noch bevor der Krieg zugunsten der deutschen Seite

entschieden war, wieder nach Husum. Eine provisorische Regierung von Schleswig-Holstein hatte ihn dorthin zum Landvogt

berufen und ihm das ansehnliche Jahresgehalt von 3000 Reichstalern dafür ausgesetzt. So erfreulich diese Rückkehr beruflich war, so

schmerzlich verlief sie für die Familie. Seine Frau Constanze, die ihm in den Jahren 1860 und 1863 zwei weitere Kinder geboren hatte,

starb nach der Geburt eines siebenten im Mai 1865 an Kindbettfieber.

Ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Storm Dorothea Jensen. Er hatte sie bereits als junger Ehemann

kennen gelernt, weil sie damals als Freundin einer seiner Schwestern in sein Haus gekommen war. Die schicksalhafte und

nicht immer beherrschte leidenschaftliche Liebe zu ihr hat er sich lebenslang vorgeworfen, insbesondere auch, weil er die unglückliche

Entwicklung seines ältesten Sohnes (er wurde Trinker und war völlig lebensuntüchtig) mit auf diese Leidenschaft

zurückführte. Seinem Freund Hartmuth Brinkmann schreibt er am 21. April 1866 zu seiner Heiratsabsicht:

Ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete Storm Dorothea Jensen. Er hatte sie bereits als junger Ehemann

kennen gelernt, weil sie damals als Freundin einer seiner Schwestern in sein Haus gekommen war. Die schicksalhafte und

nicht immer beherrschte leidenschaftliche Liebe zu ihr hat er sich lebenslang vorgeworfen, insbesondere auch, weil er die unglückliche

Entwicklung seines ältesten Sohnes (er wurde Trinker und war völlig lebensuntüchtig) mit auf diese Leidenschaft

zurückführte. Seinem Freund Hartmuth Brinkmann schreibt er am 21. April 1866 zu seiner Heiratsabsicht:

Im Herbst 1866 bezog er mit seiner Familie das Haus Wasserreihe 31, in dem er dann bis 1880 wohnen blieb, anfänglich allein, nach

zwei Jahren mit einem Mieter im Erdgeschoss, weil sein Einkommen sich verringerte.

Im Herbst 1866 bezog er mit seiner Familie das Haus Wasserreihe 31, in dem er dann bis 1880 wohnen blieb, anfänglich allein, nach

zwei Jahren mit einem Mieter im Erdgeschoss, weil sein Einkommen sich verringerte.

Die Rückkehr in das Richteramt hatte aber immerhin den Vorzug, dass Storm sich wieder mehr seinen literarischen Arbeiten widmen konnte.

In den politischen Umbruchsjahren war er dazu wenig gekommen, auch die Neuordnung der Familie - seine zweite Frau bekam ebenfalls noch ein

Kind, sein achtes - nahm ihn in Anspruch, doch nun wurde das Jahrzehnt bis 1880 zum fruchtbarsten seiner Schaffenszeit. Mit seinen

'Chroniknovellen' - "Aquis submersus ", "Renate", "Eekenhof" - ließ er den lyrischen Erzählstil seiner

früheren Werke endgültig hinter sich und wurde ein allgemein anerkannter Novellist. Das trug ihm auch höhere Honorare ein, so

dass er sich 1880 pensionieren lassen und ganz dem Schreiben zuwenden konnte. Aus der Hinterlassenschaft seiner Eltern baute er sich 60 Kilometer

weiter südlich, in Hademarschen, ein Haus (eine Schwester seiner Frau, verheiratet mit einem seiner Brüder, lebte dort) und zog im Sommer

1880 dorthin um.

Die Rückkehr in das Richteramt hatte aber immerhin den Vorzug, dass Storm sich wieder mehr seinen literarischen Arbeiten widmen konnte.

In den politischen Umbruchsjahren war er dazu wenig gekommen, auch die Neuordnung der Familie - seine zweite Frau bekam ebenfalls noch ein

Kind, sein achtes - nahm ihn in Anspruch, doch nun wurde das Jahrzehnt bis 1880 zum fruchtbarsten seiner Schaffenszeit. Mit seinen

'Chroniknovellen' - "Aquis submersus ", "Renate", "Eekenhof" - ließ er den lyrischen Erzählstil seiner

früheren Werke endgültig hinter sich und wurde ein allgemein anerkannter Novellist. Das trug ihm auch höhere Honorare ein, so

dass er sich 1880 pensionieren lassen und ganz dem Schreiben zuwenden konnte. Aus der Hinterlassenschaft seiner Eltern baute er sich 60 Kilometer

weiter südlich, in Hademarschen, ein Haus (eine Schwester seiner Frau, verheiratet mit einem seiner Brüder, lebte dort) und zog im Sommer

1880 dorthin um.

Den 'Schimmelreiter'-Stoff fasste Storm mit 67 Jahren erstmals wieder ins Auge. Es rühre sich ein alter mächtiger Deichsagenstoff in ihm,

schrieb er am 3. Februar 1885 an Erich Schmidt, aber es gilt vorher noch viele Studien. Schon eine Woche später

ersuchte er im Hause des

Bauinspektors Eckermann in Heide um eine Skizze der Landteile von Nordstrand, Husum, Simonsberg für die Zeit vor 1634 unter möglichst

deutlicher Kennzeichnung der Deiche und Ortsnamen. Die Verlegung der Geschichte von der pommerschen Ostseeküste an die Nordsee war also von

Anfang an beschlossene Sache und nahm mit der angefertigten Karte schon bestimmte lokale Konturen an.

Den 'Schimmelreiter'-Stoff fasste Storm mit 67 Jahren erstmals wieder ins Auge. Es rühre sich ein alter mächtiger Deichsagenstoff in ihm,

schrieb er am 3. Februar 1885 an Erich Schmidt, aber es gilt vorher noch viele Studien. Schon eine Woche später

ersuchte er im Hause des

Bauinspektors Eckermann in Heide um eine Skizze der Landteile von Nordstrand, Husum, Simonsberg für die Zeit vor 1634 unter möglichst

deutlicher Kennzeichnung der Deiche und Ortsnamen. Die Verlegung der Geschichte von der pommerschen Ostseeküste an die Nordsee war also von

Anfang an beschlossene Sache und nahm mit der angefertigten Karte schon bestimmte lokale Konturen an.

Schwerer wog aber, dass Storm im Herbst 1886 krank wurde und mehrere Monate im Bett verbringen musste. Danach quälten ihn

zunehmend Magenschmerzen, bis sein Hausarzt ihm auf seine eindringliche Bitte um Aufklärung eröffnen musste, dass er

Magenkrebs habe. Zunächst nahm Storm diese Nachricht noch gefasst auf. Das Übel sei mit bestimmten Medikamenten

wohl im Zaum zu halten, schrieb er im Mai 1887 an Erich Schmidt, man kann lange dabei leben und stirbt dann zuletzt

an einer andern Krankheit. Doch bald drückte ihn die Gewissheit seines Leidens mehr und mehr nieder und er konnte nicht

mehr arbeiten. Da entschloss sich die Familie, ihm mit einer Scheinuntersuchung einen anderen Befund zu suggerieren. Am 5. Juni 1887

schreibt Storm selbst darüber an seinen Sohn Karl:

Schwerer wog aber, dass Storm im Herbst 1886 krank wurde und mehrere Monate im Bett verbringen musste. Danach quälten ihn

zunehmend Magenschmerzen, bis sein Hausarzt ihm auf seine eindringliche Bitte um Aufklärung eröffnen musste, dass er

Magenkrebs habe. Zunächst nahm Storm diese Nachricht noch gefasst auf. Das Übel sei mit bestimmten Medikamenten

wohl im Zaum zu halten, schrieb er im Mai 1887 an Erich Schmidt, man kann lange dabei leben und stirbt dann zuletzt

an einer andern Krankheit. Doch bald drückte ihn die Gewissheit seines Leidens mehr und mehr nieder und er konnte nicht

mehr arbeiten. Da entschloss sich die Familie, ihm mit einer Scheinuntersuchung einen anderen Befund zu suggerieren. Am 5. Juni 1887

schreibt Storm selbst darüber an seinen Sohn Karl:

So getäuscht nahm er die Arbeit am 'Schimmelreiter' wieder auf und kam, wenn auch unter ständigen Schmerzen, rasch damit

voran. Schon am 20. Oktober 1887 berichtet er Paul Heyse:

So getäuscht nahm er die Arbeit am 'Schimmelreiter' wieder auf und kam, wenn auch unter ständigen Schmerzen, rasch damit

voran. Schon am 20. Oktober 1887 berichtet er Paul Heyse:

Währenddessen hatte er noch seinen 70. Geburtstag mit zahlreichen Gästen und öffentlichen Ehrungen

zu bestehen, über einhundert Glückwunschbriefe zu beantworten, fuhr auch nochmals nach Heide, um sich in

Deichfragen beraten zu lassen, spürte aber doch seine Kräfte mehr und mehr schwinden. Immerhin konnte er im

Februar 1888 die Novelle in Druck geben, aber noch in die Druckfahnen hinein korrigierte und revidierte er sie. Sie

erschien dann in zwei Partien in den Heften April und Mai 1888 in der 'Deutschen Rundschau'. Zu derselben Zeit gingen ihm auch

schon die Druckbögen für die Buchausgabe zu, in denen er ebenfalls eine Reihe von Einzelheiten wieder verbesserte. Zum

Abschluss Ende Mai verfasste er noch die Anmerkungen Für binnenländische Leser, die

auch in unseren Kommentar (siehe unter Lebenswelt) einbezogen sind. Dann waren

seine Kräfte aber erschöpft. Nach einem kurzen Krankenlager starb er am 4. Juli 1888 in Hademarschen und wurde

unter großer Anteilnahme der Bevölkerung im Familiengrab Storm-Woldsen auf dem Husumer St.-Jürgen-Friedhof beigesetzt.

Währenddessen hatte er noch seinen 70. Geburtstag mit zahlreichen Gästen und öffentlichen Ehrungen

zu bestehen, über einhundert Glückwunschbriefe zu beantworten, fuhr auch nochmals nach Heide, um sich in

Deichfragen beraten zu lassen, spürte aber doch seine Kräfte mehr und mehr schwinden. Immerhin konnte er im

Februar 1888 die Novelle in Druck geben, aber noch in die Druckfahnen hinein korrigierte und revidierte er sie. Sie

erschien dann in zwei Partien in den Heften April und Mai 1888 in der 'Deutschen Rundschau'. Zu derselben Zeit gingen ihm auch

schon die Druckbögen für die Buchausgabe zu, in denen er ebenfalls eine Reihe von Einzelheiten wieder verbesserte. Zum

Abschluss Ende Mai verfasste er noch die Anmerkungen Für binnenländische Leser, die

auch in unseren Kommentar (siehe unter Lebenswelt) einbezogen sind. Dann waren

seine Kräfte aber erschöpft. Nach einem kurzen Krankenlager starb er am 4. Juli 1888 in Hademarschen und wurde

unter großer Anteilnahme der Bevölkerung im Familiengrab Storm-Woldsen auf dem Husumer St.-Jürgen-Friedhof beigesetzt.

Das Erscheinen der Buchausgabe im Herbst 1888 im Verlag der Gebrüder Paetel in Berlin hat er nicht mehr erlebt.

Das Erscheinen der Buchausgabe im Herbst 1888 im Verlag der Gebrüder Paetel in Berlin hat er nicht mehr erlebt.

Zehn Jahre nach seinem Tod wurde im Schlossgarten von Husum ein Denkmal für ihn eingeweiht.

Zehn Jahre nach seinem Tod wurde im Schlossgarten von Husum ein Denkmal für ihn eingeweiht.