Theodor Storm, geboren am 14. September 1817 in Husum,

|

|

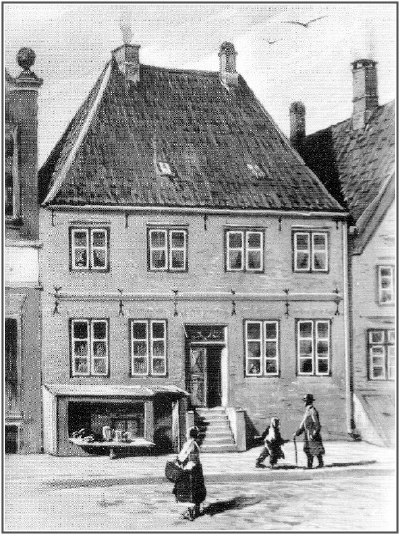

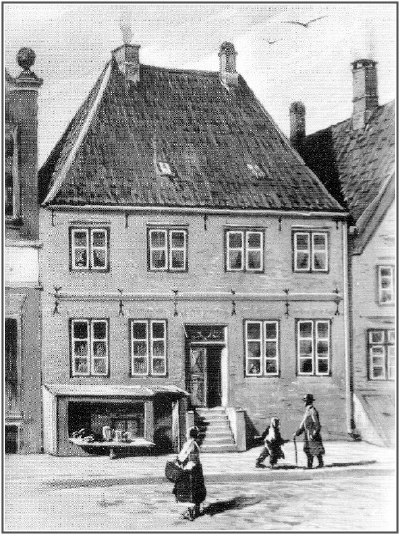

Das Geburtshaus in Husum, Markt 9

|

kam aus einem angesehenen Elternhaus. Der Vater war Anwalt, die Mutter - eine geborene Woldsen - stammte aus einer Familie von Husumer Handelsherren

und Senatoren, und so sah er diese Stadt lebenslang als eine Art Familiensitz an. Im November 1854 schreibt er an Eduard

Mörike:

Das starke Heimatsgefühl in mir ... mag wohl damit zusammenhängen, daß meine Vorfahren sowohl von Mutters

als Vaters Seite

jahrhundertelang respektiv in ihrer Vaterstadt oder auf ihren ländlichen Erbsitzen gehaust haben und daß ich mit

diesem Bewusstsein,

und als könne das gar nicht anders sein, aufgewachsen bin. In Husum lebte ich gleichsam in einer Atmosphäre ehrenhafter

Familientraditionen, fast alle Handwerkerfamilien hatten in irgendeiner Generation einen Diener oder eine Dienerin unsrer

Familie aufzuweisen, die Namen meiner Voreltern waren mit der guten alten Zeit verschwistert, wo noch mein Urgroßvater,

der alte Kaufherr Friedrich Woldsen, jährlich einen großen Marschochsen für die Armen schlachten ließ.

Als Erstgeborener - es folgten noch sechs Geschwister - trat Storm in die Fußstapfen

des Vaters und studierte nach dem Abitur auf dem Lübecker Katharineum von 1837 bis 1842 in Kiel und Berlin Jura. Sein Hauptinteresse

galt allerdings schon früh der Literatur, genauer: der Lyrik, und mit Gedichten trat

er 1843 im "Liederbuch dreier Freunde" (zusammen mit den Brüdern Mommsen) auch erstmals an die Öffentlichkeit. Auch in den

nachfolgenden Jahren, als er in Husum Anwalt geworden war, schrieb er hauptsächlich Gedichte und fand darin einen ganz eigenen,

stimmungstiefen Ton. Theodor Fontane, der früh auf ihn aufmerksam geworden war, urteilte 1853:

An ihm ist jeder Zoll ein Dichter. Kein großer,

aber ein liebenswürdiger, wir möchten sagen ein recht 'poetischer' Dichter. Er wandelt keine absolut neuen Wege, aber die alten, die er

einschlägt, sind die echten und wahren.

Die meisten Gedichte Storms handeln von Liebessehnsucht und verborgener oder schmerzlich erfahrener Leidenschaft, und

natürlich gaben persönliche Erlebnisse dafür den Anlass. Eine unglückliche Liebe band

ihn jahrelang an die zehn Jahre jüngere Bertha von Buchan, um deren Hand er 1842 - da war sie noch

nicht sechzehn - vergeblich anhielt. Auch das Verhältnis zu seiner Cousine Constanze Esmarch (1825-1865), mit der

er sich 1844 verlobte und die er 1846 heiratete, bildete sich in Dichtungen ab, und intensiver noch das zu Dorothea Jensen (1828-1902),

der Freundin einer seiner Schwestern, in die er sich im ersten Jahr seiner Ehe auf das Hilfloseste verliebte.

Von Gefühlen und Stimmungen dieser Art handeln auch die ab 1850 entstehenden Novellen. Seine Novellistik sei aus

seiner Lyrik erwachsen, urteilte Storm selbst,

daher zuerst, was man meinetwegen etwas Sprunghaftes oder auch Guckkastenbilder

nennen mochte, obgleich auch hier meist die Verbindungsglieder unmerklich mitgegeben waren (Brief an Erich Schmidt vom 1. März

1882). Er nannte diese Novellen deshalb auch 'Stimmungsnovellen' oder 'Situationen', ihrem Inhalt nach auch 'Sommergeschichten', und

gleich mit einer der ersten - "Immensee" - hatte er großen Erfolg. Der charakteristische Inhalt: ein älterer Mann erinnert sich

an eine Jugendliebe, die er aus Schicksal, Schuld und Lebensumständen nicht hat festhalten können, die ihm aber als verlorenes

Glück immer vor Augen steht.

Etwas entschwindet und jemand blickt nach, kennzeichnet Georg Lukács in seinem

Storm-Essay von 1910 dieses Lebensgefühl,

und er lebt weiter und geht nicht daran zugrunde. Doch ewig lebt in ihm die Erinnerung: etwas

war da, etwas ging zugrunde, etwas hätte sein können, irgend einmal ...

Verstärkt wurde dieses Lebensgefühl dadurch, dass Storm 1853 Husum verlassen musste. Die Herzogtümer

Schleswig, Holstein und Lauenburg gehörten damals zu Dänemark - Storm war von Geburt auch dänischer Staatsbürger -, verstanden

sich aber natürlich als deutsch und wollten deutsche Länder sein. Die Revolution von 1848 heizte dieses Verlangen an,

mit Unterstützung Preußens kam es gegen Dänemark zum Krieg, doch die schleswig-holsteinischen Truppen unterlagen. Storm, der die Kämpfe

in Zeitungsbeiträgen begrüßt hatte und auch weiterhin für die Rechte der deutschen Bevölkerung eintrat, verlor

1852 seine Zulassung als Anwalt und hatte damit in seiner Heimat kein Auskommen mehr. Schweren Herzens siedelte er mit seiner Frau und

inzwischen drei Söhnen nach Potsdam um, wo ihm der wenig geliebte preußische Staat eine Art Aushilfsrichter-Stellung überlassen hatte.

Obwohl er in dieser Zeit Anschluss an den Berliner Literaturzirkel des "Tunnel" um Theodor Fontane und seine Freunde

fand, fühlte er sich in Potsdam wie im Ausland. Die 'Sommergeschichten', die er dort und in den insgesamt zehn preußischen 'Exil'-Jahren

schrieb, spielen fast alle in Schleswig-Holstein, und alle sind sie auf den Ton von Jugendglück und Liebesverlust gestimmt. Fontane schrieb

1878, Storm sei

ein wundervoller Novellist und Dichter, trotzdem er nun schon 30 Jahre lang auf derselben Saite spielt. Aber wie Paganini

(Brief an Paul Lindau vom 23. Oktober 1878). Storm selbst wusste sein Werk in dieser Hinsicht aber auch richtig einzuschätzen.

Zur

Klassizität gehört doch wohl, bemerkte er 1872,

daß in den Werken eines Dichters der wesentliche geistige Gehalt seiner Zeit in

künstlerisch vollendeter Form abgespiegelt ist, und werde ich mich jedenfalls mit einer Seitenloge begnügen müssen (Brief an Emil

Kuh vom 1. September 1872).

Das ist die Situation, in der auch die Novelle "Auf dem Staatshof" entstand. Im Sommer 1856 hatte Storm eine Stelle als Kreisrichter

im preußischen Heiligenstadt erhalten und war mit seinem Vater zu einer ersten Inspektion dorthin gereist.

|

|

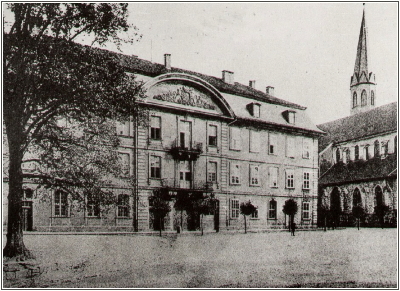

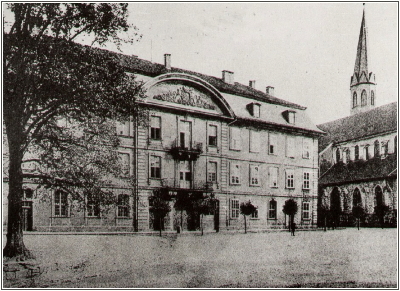

Das Schloss von Heiligenstadt mit dem Kreisgericht |

Auf der

Rückfahrt übernachteten sie in Göttingen, und eben dort, so Storm am 19. Dezember 1858 an seine Eltern, als wir bei Herrn

Bettmann schliefen, oder ich vielmehr nicht schlief,

|

|

Bettmanns 'Hotel zur Krone' in Göttingen

|

sei ihm die Idee zu dieser Geschichte gekommen.

Außer einer dunklen Anschauung des alten Eiderstedtschen Staatshofes aus der Zeit, wo er noch verödet stand und wo wir einmal

von Friedrichstadt mit jungen Leuten beiderlei Geschlechts eine Tour dahin machten ..., ist alles darin reine Dichtung; doch muss ich

noch hinzufügen, daß die Stamp mir einmal erzählt hat, wie in ihrer Kinderzeit eine alte Frau von Ovens in Friedrichstadt

gelebt habe, die letzte einer großen Familie, welche nah an 100 Höfe besessen.

Zur Ausarbeitung der Geschichte kam es allerdings längere Zeit nicht. Im Herbst 1856 zog Storm mit seiner Familie und inzwischen vier

Kindern von Potsdam nach Heiligenstadt um und war dort durch die neuen Lebensumstände erst einmal stark in Anspruch genommen.

Zunächst wohnte er in einem Haus auf dem Grundstück seines Bruders Otto, der dort eine Gärtnerei betrieb,

|

|

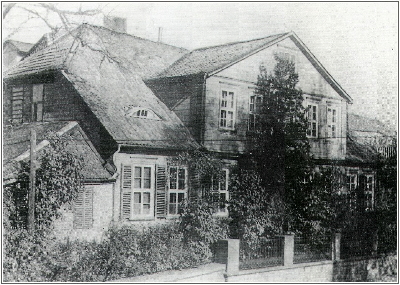

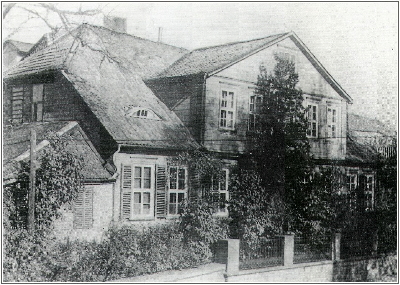

Storms Haus von Herbst 1856 bis Mai 1857.

|

musste ein dreiviertel Jahr später aber in eine Etage in der belebten Wilhelmstraße umziehen, wo er sich wenig wohl fühlte.

Was mir jetzt hier vor allem fehlt, schreibt er am 8. Juli 1857 an Friedrich Eggers, ist ein Garten hinterm Hause; ich kann sagen,

ich lebe nicht, weil ich den nicht habe. Für ein besseres Quartier fehlte ihm allerdings das Geld, und so ist er bis zu seiner Rückkehr

nach Husum im Jahre 1866 dort wohnen geblieben.

|

|

Das Haus in der Wilhelmstraße

|

Heiligenstadt und seine Umgebung gefielen ihm aber durchaus.

Die Gegend ist

überaus hübsch, schreibt er am 30. September 1856 an Ludwig Pietsch,

es ist hier in der Tat reizend zu leben.

Da ich nicht in Husum sein kann, so wünsche ich nur in Heiligenstadt zu sein.

|

|

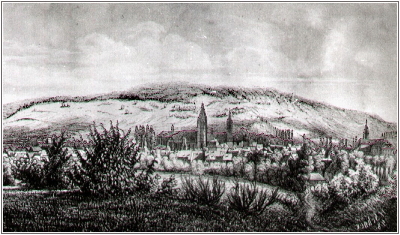

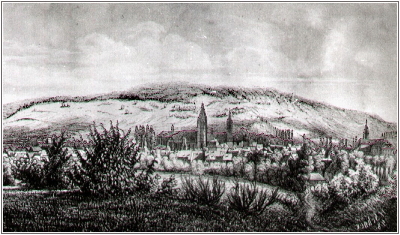

Heiligenstadt in der Zeichnung eines Freundes von Storm.

|

Krankheiten in der Familie, die Arbeit am Kreisgericht, wo er in seiner Spruchkammer sogar die Todesstrafe mitunter zu beschließen

hatte, und eine allgemeine Unlust am Schreiben ließen die dichterischen Pläne allerdings nicht vom Fleck kommen.

Der - ich glaube,

sehr glückliche - Anfang einer Sommergeschichte mit ganz bestimmtem Lokalton, liegt vor mir, teilt er am 23. Mai 1857

Friedrich Eggers mit,

aber - es tut's halt nimmer mehr, wenigstens für jetzt nicht. Ludwig Pietsch gegenüber

äußert er am 9. Juni:

Die Wahrheit ist, daß ich gegenwärtig und seit geraumer Zeit schon ... innerlichst müde, um nicht

zu sagen alt geworden bin; ich hab keine Freude so recht mehr an der Welt, ja ich habe fast das Gefühl der Vornehmigkeit

eingebüßt, mit dem ich sonst über dem Leben gestanden; so liegen denn auch die poetischen Entwürfe vom

vorigen Herbst im Kasten, ohne daß ich den mindesten Trieb hätte, sie weiter zu bringen. Und an seine Mutter schreibt

er am 24. Januar 1858 über die ihm 'täglich in's Haus fallenden Acten':

Ich fühle jetzt recht, welchen Abscheu ich vor meinen

amtlichen Geschäften habe ... Nicht wegzuleugnen ist, daß diese mir fremdartige Beschäftigung doch mein ganzes Leben verdirbt.

|

|

Storm im Sommer 1857 in Heiligenstadt.

|

|

|

Constanze Storm zu derselben Zeit.

|

So dauerte es bis Ende 1857, dass wenigstens eine erste Fassung der Novelle vorlag. An Ludwig Pietsch, der schon "Immensee" illustriert

hatte, schreibt er am 14. Dezember 1857:

Ich habe nach langer Rast wieder einmal meine Feder zu einer 'Sommergeschichte' angesetzt; ich will und werde das fertige

Manuskript meiner Frau auf den Weihnachtstisch legen. Nun bitte ich Sie, mir nur

einen einzigen Ihrer bezaubernden kleinen

Profilköpfe dazu zu zeichnen ... Stoßen Sie sich nicht ... an einzelne Mattigkeiten; denn es ist manches nur vorläufig

hingeschrieben und muss erst noch poetisch herausgebracht werden.

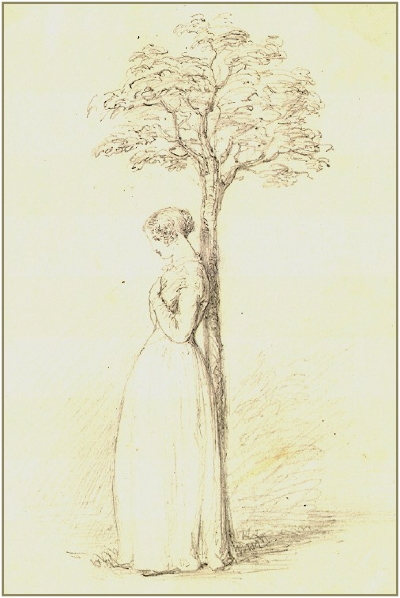

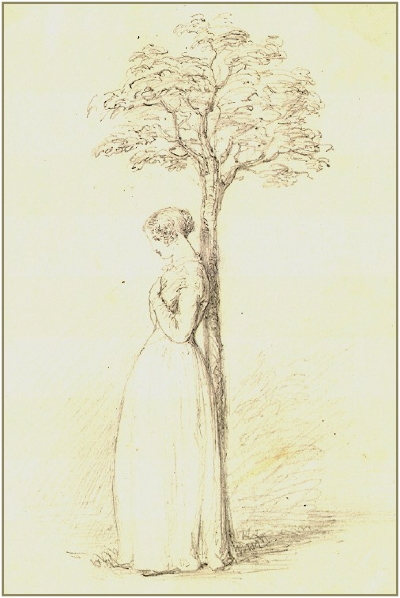

Das an Pietsch gesandte Manuskript endete mit der Szene im sechsten Abschnitt, wo Anne Lene nach der Auseinandersetzung

mit ihrem Verlobten an dem Apfelbaum lehnt, und so schickte dieser ihm die folgende Zeichnung:

|

|

Zeichnung von Ludwig Pietsch (1857)

|

Mit der zu Weihnachten für Constanze fertiggestellten Fassung war Storm dann aber noch nicht zufrieden. An Friedrich Eggers

schreibt er am 12. Januar 1858:

Eine ziemlich lange Sommergeschichte (Nachdruck auf Sommergeschichte) 'Auf dem Staatshof' habe ich bis auf eine Kleinigkeit

vor Weihnachten vollendet, d.h. vorläufig; denn ich fühle, daß ich nach Jahr und Tag die Sache noch

einmal vornehmen und alles besser herausarbeiten werde. Es spielt auf einer Hauberg in unseren Marschen, und der

Lokalton ist, glaub ich, sehr warm und glücklich darin getroffen. Ich werde es zunächst einmal im Feuilleton

der Breslauer Zeitung drucken lassen.

|

|

Die erste Manuskript-Seite.

|

Die 'Schlesische Zeitung', die zwei Jahre vorher sein Märchen "Hinzelmeier" abgedruckt hatte,

nahm die Novelle jedoch nicht an, sie fand sie, wie Storm am 6. Juni 1858 an Ludwig Pietsch schreibt, für die Zeitungsleser

nicht spannend genug. Storm bot sie deshalb seinen Berliner Freunden zum Abdruck in der ARGO an, dem seit 1854 in Breslau

erscheinenden 'Album für Kunst und Dichtung', das auch schon die Novellen "Ein grünes Blatt" und "Wenn die

Äpfel reif sind" erstveröffentlicht hatte. Auch hier drohten dann aber noch Schwierigkeiten, weil sich der Text im

Druck als zu umfangreich herausgestellt hatte. Was daraus wird, weiß ich nun nicht, schreibt Storm an Pietsch in dem zitierten

Brief, am Ende erleb ich's nun auf meinen alten Tagen, daß ich mit meinen Sachen sitzenbleibe. Der Erstdruck erfolgte dann

aber doch wie vorgesehen im vierten Band der ARGO mit dem Ausgabejahr 1859.

|

|

Das Deckblatt des ARGO-Bandes von 1859.

|

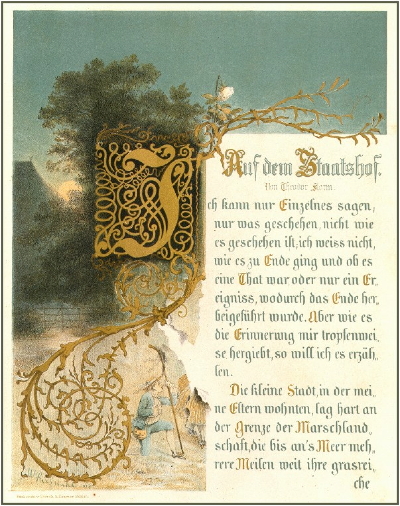

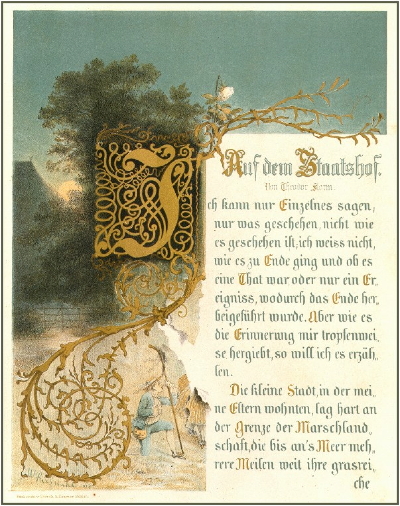

|

|

Die erste Seite der Novelle in der ARGO.

|

Nochmals überarbeitet nahm Storm die Novelle dann in die Sammlung "In der Sommer-Mondnacht" auf, die 1860 bei Schindler in

Berlin erschien.

Als sei mit der Fertigstellung dieses Werkes ein Bann gebrochen worden, verfasste Storm in den noch folgenden fünf

Heiligenstädter Jahren ein ganzes Dutzend weiterer Geschichten, einige Märchen, in der Mehrzahl Novellen, und

festigte damit seinen Ruf als ein zu beachtender zeitgenössischer Autor. Im Frühjahr 1864 endete für ihn mit

der Rückkehr nach Husum das preußische 'Exil'.

Noch zu DDR-Zeiten, zum seinem 100. Todestag 1988, wurde ihm in Heiligenstadt das Literaturmuseum "Theodor Storm" gewidmet

und eine Bronzestatue für ihn aufgestellt.

|

|

Das Theodor-Storm-Denkmal in Heiligenstadt.

|

(Zum weiteren Lebensweg Storms siehe die Entstehungsgeschichte der Novelle "

Der

Schimmelreiter".)

Theodor Storm, geboren am 14. September 1817 in Husum,

Theodor Storm, geboren am 14. September 1817 in Husum,

Als Erstgeborener - es folgten noch sechs Geschwister - trat Storm in die Fußstapfen

des Vaters und studierte nach dem Abitur auf dem Lübecker Katharineum von 1837 bis 1842 in Kiel und Berlin Jura. Sein Hauptinteresse

galt allerdings schon früh der Literatur, genauer: der Lyrik, und mit Gedichten trat

er 1843 im "Liederbuch dreier Freunde" (zusammen mit den Brüdern Mommsen) auch erstmals an die Öffentlichkeit. Auch in den

nachfolgenden Jahren, als er in Husum Anwalt geworden war, schrieb er hauptsächlich Gedichte und fand darin einen ganz eigenen,

stimmungstiefen Ton. Theodor Fontane, der früh auf ihn aufmerksam geworden war, urteilte 1853: An ihm ist jeder Zoll ein Dichter. Kein großer,

aber ein liebenswürdiger, wir möchten sagen ein recht 'poetischer' Dichter. Er wandelt keine absolut neuen Wege, aber die alten, die er

einschlägt, sind die echten und wahren.

Als Erstgeborener - es folgten noch sechs Geschwister - trat Storm in die Fußstapfen

des Vaters und studierte nach dem Abitur auf dem Lübecker Katharineum von 1837 bis 1842 in Kiel und Berlin Jura. Sein Hauptinteresse

galt allerdings schon früh der Literatur, genauer: der Lyrik, und mit Gedichten trat

er 1843 im "Liederbuch dreier Freunde" (zusammen mit den Brüdern Mommsen) auch erstmals an die Öffentlichkeit. Auch in den

nachfolgenden Jahren, als er in Husum Anwalt geworden war, schrieb er hauptsächlich Gedichte und fand darin einen ganz eigenen,

stimmungstiefen Ton. Theodor Fontane, der früh auf ihn aufmerksam geworden war, urteilte 1853: An ihm ist jeder Zoll ein Dichter. Kein großer,

aber ein liebenswürdiger, wir möchten sagen ein recht 'poetischer' Dichter. Er wandelt keine absolut neuen Wege, aber die alten, die er

einschlägt, sind die echten und wahren.

Die meisten Gedichte Storms handeln von Liebessehnsucht und verborgener oder schmerzlich erfahrener Leidenschaft, und

natürlich gaben persönliche Erlebnisse dafür den Anlass. Eine unglückliche Liebe band

ihn jahrelang an die zehn Jahre jüngere Bertha von Buchan, um deren Hand er 1842 - da war sie noch

nicht sechzehn - vergeblich anhielt. Auch das Verhältnis zu seiner Cousine Constanze Esmarch (1825-1865), mit der

er sich 1844 verlobte und die er 1846 heiratete, bildete sich in Dichtungen ab, und intensiver noch das zu Dorothea Jensen (1828-1902),

der Freundin einer seiner Schwestern, in die er sich im ersten Jahr seiner Ehe auf das Hilfloseste verliebte.

Die meisten Gedichte Storms handeln von Liebessehnsucht und verborgener oder schmerzlich erfahrener Leidenschaft, und

natürlich gaben persönliche Erlebnisse dafür den Anlass. Eine unglückliche Liebe band

ihn jahrelang an die zehn Jahre jüngere Bertha von Buchan, um deren Hand er 1842 - da war sie noch

nicht sechzehn - vergeblich anhielt. Auch das Verhältnis zu seiner Cousine Constanze Esmarch (1825-1865), mit der

er sich 1844 verlobte und die er 1846 heiratete, bildete sich in Dichtungen ab, und intensiver noch das zu Dorothea Jensen (1828-1902),

der Freundin einer seiner Schwestern, in die er sich im ersten Jahr seiner Ehe auf das Hilfloseste verliebte.

Von Gefühlen und Stimmungen dieser Art handeln auch die ab 1850 entstehenden Novellen. Seine Novellistik sei aus

seiner Lyrik erwachsen, urteilte Storm selbst, daher zuerst, was man meinetwegen etwas Sprunghaftes oder auch Guckkastenbilder

nennen mochte, obgleich auch hier meist die Verbindungsglieder unmerklich mitgegeben waren (Brief an Erich Schmidt vom 1. März

1882). Er nannte diese Novellen deshalb auch 'Stimmungsnovellen' oder 'Situationen', ihrem Inhalt nach auch 'Sommergeschichten', und

gleich mit einer der ersten - "Immensee" - hatte er großen Erfolg. Der charakteristische Inhalt: ein älterer Mann erinnert sich

an eine Jugendliebe, die er aus Schicksal, Schuld und Lebensumständen nicht hat festhalten können, die ihm aber als verlorenes

Glück immer vor Augen steht. Etwas entschwindet und jemand blickt nach, kennzeichnet Georg Lukács in seinem

Storm-Essay von 1910 dieses Lebensgefühl, und er lebt weiter und geht nicht daran zugrunde. Doch ewig lebt in ihm die Erinnerung: etwas

war da, etwas ging zugrunde, etwas hätte sein können, irgend einmal ...

Von Gefühlen und Stimmungen dieser Art handeln auch die ab 1850 entstehenden Novellen. Seine Novellistik sei aus

seiner Lyrik erwachsen, urteilte Storm selbst, daher zuerst, was man meinetwegen etwas Sprunghaftes oder auch Guckkastenbilder

nennen mochte, obgleich auch hier meist die Verbindungsglieder unmerklich mitgegeben waren (Brief an Erich Schmidt vom 1. März

1882). Er nannte diese Novellen deshalb auch 'Stimmungsnovellen' oder 'Situationen', ihrem Inhalt nach auch 'Sommergeschichten', und

gleich mit einer der ersten - "Immensee" - hatte er großen Erfolg. Der charakteristische Inhalt: ein älterer Mann erinnert sich

an eine Jugendliebe, die er aus Schicksal, Schuld und Lebensumständen nicht hat festhalten können, die ihm aber als verlorenes

Glück immer vor Augen steht. Etwas entschwindet und jemand blickt nach, kennzeichnet Georg Lukács in seinem

Storm-Essay von 1910 dieses Lebensgefühl, und er lebt weiter und geht nicht daran zugrunde. Doch ewig lebt in ihm die Erinnerung: etwas

war da, etwas ging zugrunde, etwas hätte sein können, irgend einmal ...

Verstärkt wurde dieses Lebensgefühl dadurch, dass Storm 1853 Husum verlassen musste. Die Herzogtümer

Schleswig, Holstein und Lauenburg gehörten damals zu Dänemark - Storm war von Geburt auch dänischer Staatsbürger -, verstanden

sich aber natürlich als deutsch und wollten deutsche Länder sein. Die Revolution von 1848 heizte dieses Verlangen an,

mit Unterstützung Preußens kam es gegen Dänemark zum Krieg, doch die schleswig-holsteinischen Truppen unterlagen. Storm, der die Kämpfe

in Zeitungsbeiträgen begrüßt hatte und auch weiterhin für die Rechte der deutschen Bevölkerung eintrat, verlor

1852 seine Zulassung als Anwalt und hatte damit in seiner Heimat kein Auskommen mehr. Schweren Herzens siedelte er mit seiner Frau und

inzwischen drei Söhnen nach Potsdam um, wo ihm der wenig geliebte preußische Staat eine Art Aushilfsrichter-Stellung überlassen hatte.

Verstärkt wurde dieses Lebensgefühl dadurch, dass Storm 1853 Husum verlassen musste. Die Herzogtümer

Schleswig, Holstein und Lauenburg gehörten damals zu Dänemark - Storm war von Geburt auch dänischer Staatsbürger -, verstanden

sich aber natürlich als deutsch und wollten deutsche Länder sein. Die Revolution von 1848 heizte dieses Verlangen an,

mit Unterstützung Preußens kam es gegen Dänemark zum Krieg, doch die schleswig-holsteinischen Truppen unterlagen. Storm, der die Kämpfe

in Zeitungsbeiträgen begrüßt hatte und auch weiterhin für die Rechte der deutschen Bevölkerung eintrat, verlor

1852 seine Zulassung als Anwalt und hatte damit in seiner Heimat kein Auskommen mehr. Schweren Herzens siedelte er mit seiner Frau und

inzwischen drei Söhnen nach Potsdam um, wo ihm der wenig geliebte preußische Staat eine Art Aushilfsrichter-Stellung überlassen hatte.

Obwohl er in dieser Zeit Anschluss an den Berliner Literaturzirkel des "Tunnel" um Theodor Fontane und seine Freunde

fand, fühlte er sich in Potsdam wie im Ausland. Die 'Sommergeschichten', die er dort und in den insgesamt zehn preußischen 'Exil'-Jahren

schrieb, spielen fast alle in Schleswig-Holstein, und alle sind sie auf den Ton von Jugendglück und Liebesverlust gestimmt. Fontane schrieb

1878, Storm sei ein wundervoller Novellist und Dichter, trotzdem er nun schon 30 Jahre lang auf derselben Saite spielt. Aber wie Paganini

(Brief an Paul Lindau vom 23. Oktober 1878). Storm selbst wusste sein Werk in dieser Hinsicht aber auch richtig einzuschätzen. Zur

Klassizität gehört doch wohl, bemerkte er 1872, daß in den Werken eines Dichters der wesentliche geistige Gehalt seiner Zeit in

künstlerisch vollendeter Form abgespiegelt ist, und werde ich mich jedenfalls mit einer Seitenloge begnügen müssen (Brief an Emil

Kuh vom 1. September 1872).

Obwohl er in dieser Zeit Anschluss an den Berliner Literaturzirkel des "Tunnel" um Theodor Fontane und seine Freunde

fand, fühlte er sich in Potsdam wie im Ausland. Die 'Sommergeschichten', die er dort und in den insgesamt zehn preußischen 'Exil'-Jahren

schrieb, spielen fast alle in Schleswig-Holstein, und alle sind sie auf den Ton von Jugendglück und Liebesverlust gestimmt. Fontane schrieb

1878, Storm sei ein wundervoller Novellist und Dichter, trotzdem er nun schon 30 Jahre lang auf derselben Saite spielt. Aber wie Paganini

(Brief an Paul Lindau vom 23. Oktober 1878). Storm selbst wusste sein Werk in dieser Hinsicht aber auch richtig einzuschätzen. Zur

Klassizität gehört doch wohl, bemerkte er 1872, daß in den Werken eines Dichters der wesentliche geistige Gehalt seiner Zeit in

künstlerisch vollendeter Form abgespiegelt ist, und werde ich mich jedenfalls mit einer Seitenloge begnügen müssen (Brief an Emil

Kuh vom 1. September 1872).

Das ist die Situation, in der auch die Novelle "Auf dem Staatshof" entstand. Im Sommer 1856 hatte Storm eine Stelle als Kreisrichter

im preußischen Heiligenstadt erhalten und war mit seinem Vater zu einer ersten Inspektion dorthin gereist.

Das ist die Situation, in der auch die Novelle "Auf dem Staatshof" entstand. Im Sommer 1856 hatte Storm eine Stelle als Kreisrichter

im preußischen Heiligenstadt erhalten und war mit seinem Vater zu einer ersten Inspektion dorthin gereist.

Zur Ausarbeitung der Geschichte kam es allerdings längere Zeit nicht. Im Herbst 1856 zog Storm mit seiner Familie und inzwischen vier

Kindern von Potsdam nach Heiligenstadt um und war dort durch die neuen Lebensumstände erst einmal stark in Anspruch genommen.

Zunächst wohnte er in einem Haus auf dem Grundstück seines Bruders Otto, der dort eine Gärtnerei betrieb,

Zur Ausarbeitung der Geschichte kam es allerdings längere Zeit nicht. Im Herbst 1856 zog Storm mit seiner Familie und inzwischen vier

Kindern von Potsdam nach Heiligenstadt um und war dort durch die neuen Lebensumstände erst einmal stark in Anspruch genommen.

Zunächst wohnte er in einem Haus auf dem Grundstück seines Bruders Otto, der dort eine Gärtnerei betrieb,

Heiligenstadt und seine Umgebung gefielen ihm aber durchaus. Die Gegend ist

überaus hübsch, schreibt er am 30. September 1856 an Ludwig Pietsch, es ist hier in der Tat reizend zu leben.

Da ich nicht in Husum sein kann, so wünsche ich nur in Heiligenstadt zu sein.

Heiligenstadt und seine Umgebung gefielen ihm aber durchaus. Die Gegend ist

überaus hübsch, schreibt er am 30. September 1856 an Ludwig Pietsch, es ist hier in der Tat reizend zu leben.

Da ich nicht in Husum sein kann, so wünsche ich nur in Heiligenstadt zu sein.

Krankheiten in der Familie, die Arbeit am Kreisgericht, wo er in seiner Spruchkammer sogar die Todesstrafe mitunter zu beschließen

hatte, und eine allgemeine Unlust am Schreiben ließen die dichterischen Pläne allerdings nicht vom Fleck kommen. Der - ich glaube,

sehr glückliche - Anfang einer Sommergeschichte mit ganz bestimmtem Lokalton, liegt vor mir, teilt er am 23. Mai 1857

Friedrich Eggers mit, aber - es tut's halt nimmer mehr, wenigstens für jetzt nicht. Ludwig Pietsch gegenüber

äußert er am 9. Juni: Die Wahrheit ist, daß ich gegenwärtig und seit geraumer Zeit schon ... innerlichst müde, um nicht

zu sagen alt geworden bin; ich hab keine Freude so recht mehr an der Welt, ja ich habe fast das Gefühl der Vornehmigkeit

eingebüßt, mit dem ich sonst über dem Leben gestanden; so liegen denn auch die poetischen Entwürfe vom

vorigen Herbst im Kasten, ohne daß ich den mindesten Trieb hätte, sie weiter zu bringen. Und an seine Mutter schreibt

er am 24. Januar 1858 über die ihm 'täglich in's Haus fallenden Acten': Ich fühle jetzt recht, welchen Abscheu ich vor meinen

amtlichen Geschäften habe ... Nicht wegzuleugnen ist, daß diese mir fremdartige Beschäftigung doch mein ganzes Leben verdirbt.

Krankheiten in der Familie, die Arbeit am Kreisgericht, wo er in seiner Spruchkammer sogar die Todesstrafe mitunter zu beschließen

hatte, und eine allgemeine Unlust am Schreiben ließen die dichterischen Pläne allerdings nicht vom Fleck kommen. Der - ich glaube,

sehr glückliche - Anfang einer Sommergeschichte mit ganz bestimmtem Lokalton, liegt vor mir, teilt er am 23. Mai 1857

Friedrich Eggers mit, aber - es tut's halt nimmer mehr, wenigstens für jetzt nicht. Ludwig Pietsch gegenüber

äußert er am 9. Juni: Die Wahrheit ist, daß ich gegenwärtig und seit geraumer Zeit schon ... innerlichst müde, um nicht

zu sagen alt geworden bin; ich hab keine Freude so recht mehr an der Welt, ja ich habe fast das Gefühl der Vornehmigkeit

eingebüßt, mit dem ich sonst über dem Leben gestanden; so liegen denn auch die poetischen Entwürfe vom

vorigen Herbst im Kasten, ohne daß ich den mindesten Trieb hätte, sie weiter zu bringen. Und an seine Mutter schreibt

er am 24. Januar 1858 über die ihm 'täglich in's Haus fallenden Acten': Ich fühle jetzt recht, welchen Abscheu ich vor meinen

amtlichen Geschäften habe ... Nicht wegzuleugnen ist, daß diese mir fremdartige Beschäftigung doch mein ganzes Leben verdirbt.

So dauerte es bis Ende 1857, dass wenigstens eine erste Fassung der Novelle vorlag. An Ludwig Pietsch, der schon "Immensee" illustriert

hatte, schreibt er am 14. Dezember 1857:

So dauerte es bis Ende 1857, dass wenigstens eine erste Fassung der Novelle vorlag. An Ludwig Pietsch, der schon "Immensee" illustriert

hatte, schreibt er am 14. Dezember 1857:

Als sei mit der Fertigstellung dieses Werkes ein Bann gebrochen worden, verfasste Storm in den noch folgenden fünf

Heiligenstädter Jahren ein ganzes Dutzend weiterer Geschichten, einige Märchen, in der Mehrzahl Novellen, und

festigte damit seinen Ruf als ein zu beachtender zeitgenössischer Autor. Im Frühjahr 1864 endete für ihn mit

der Rückkehr nach Husum das preußische 'Exil'.

Als sei mit der Fertigstellung dieses Werkes ein Bann gebrochen worden, verfasste Storm in den noch folgenden fünf

Heiligenstädter Jahren ein ganzes Dutzend weiterer Geschichten, einige Märchen, in der Mehrzahl Novellen, und

festigte damit seinen Ruf als ein zu beachtender zeitgenössischer Autor. Im Frühjahr 1864 endete für ihn mit

der Rückkehr nach Husum das preußische 'Exil'. Noch zu DDR-Zeiten, zum seinem 100. Todestag 1988, wurde ihm in Heiligenstadt das Literaturmuseum "Theodor Storm" gewidmet

und eine Bronzestatue für ihn aufgestellt.

Noch zu DDR-Zeiten, zum seinem 100. Todestag 1988, wurde ihm in Heiligenstadt das Literaturmuseum "Theodor Storm" gewidmet

und eine Bronzestatue für ihn aufgestellt.