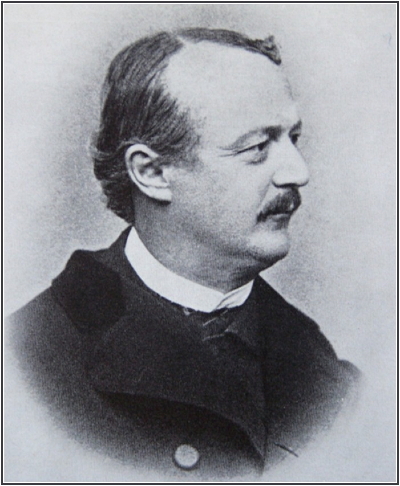

Conrad Ferdinand Meyer, geboren am 11. Oktober 1825 in Zürich,

entstammte einer dort seit Generationen angesiedelten Familie und war deshalb - anders als Gottfried Keller (siehe

KELLER) - auch in

Zürich beheimatet .

|

|

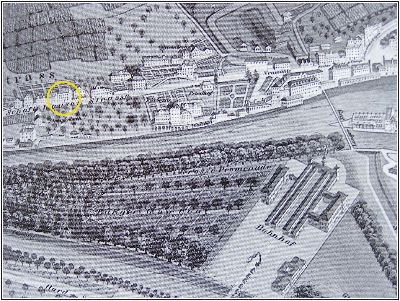

Das Geburtshaus in Zürich

|

Seine Eltern, der Oberschicht angehörend, wohnten zunächst außerhalb der Stadt rechts der Limmat, zogen nach Geburt seiner Schwester Betsy 1831

aber in den Stadtteil gegenüber in die Nähe des dort entstehenden Bahnhofs. Der Vater war Ratsherr und Gymnasiallehrer,

die Mutter, ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie stammend, engagierte sich in christlichen Vereinen für Behinderte, und so stand jedenfalls

wirtschaftlich einer gedeihlichen Entwicklung des aufgeweckten Jungen nichts im Wege.

|

|

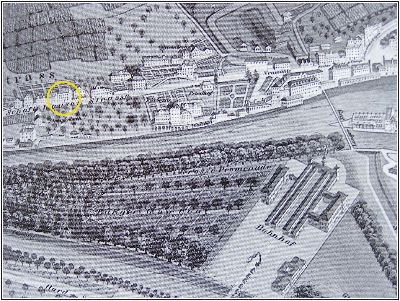

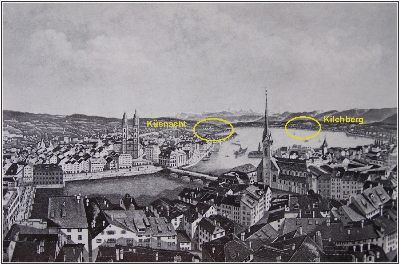

Zürich im Jahre 1846

|

Was die Eltern ihrem Sohn allerdings nicht mitgeben konnten, das waren Selbstvertrauen und seelische Gesundheit. Die Mutter litt an

Depressionen und redete ihren Kindern im Übermaß religiöse Schuldgefühle ein. Der Vater kränkelte körperlich und

starb auch bereits mit 41 Jahren. Unter den elterlichen Vorfahren hatte es zwecks Sicherung des Familienvermögens diverse Heiraten

unter nahen Verwandten gegeben, Meyer war das, was man 'erblich belastet' nannte.

Schon die schulische Entwicklung verlief nicht normal. Mitverursacht vielleicht durch den Tod des Vaters verhielt er sich als Gymnasiast so

aufsässig, dass ihn die Mutter 1843 für ein Jahr zu einem Freund des Vaters, dem Historiker Louis Vulliemin, nach Lausanne schickte.

Dieser allerdings überließ den Achtzehnjährigen zu seinem Glück weitgehend sich selbst, so dass er sich ganz seinen

Interessen widmen und hier die Welt der Geschichte und der Literatur für sich entdecken konnte.

|

|

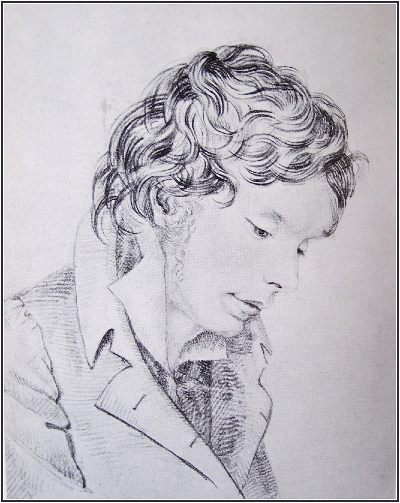

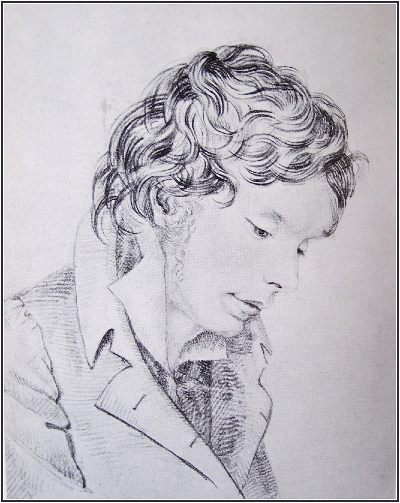

Meyer mit 20 Jahren

|

Sein Vorhaben, Geschichte zu studieren und sich auch als Dichter einen Namen zu machen, ließ sich mit den Plänen der Mutter allerdings

nicht vereinbaren. Sie verordnete ihm nach dem Abitur in Zürich ein Jurastudium, dem er jedoch nur widerwillig und bald schon gar nicht

mehr nachkam. Er grübelte nur noch über dichterischen Plänen, schloss sich von seinen Mitmenschen ab und verfiel mehr und mehr

in Melancholie. Das Erbübel der mütterlichen Linie, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, schien auch ihn erfasst zu haben, man rechnete

ernstlich damit, dass er von einer seiner nächtlichen Bootsfahrten auf dem Züricher See nicht mehr zurückkehren würde.

Acht Jahre hielt dieser Zustand zunehmender Zurückgezogenheit und reinen Selbststudiums an. Seine Umgebung nannte ihn, teils mitleidig,

teils verächtlich den 'armen Conrad', und manche hielten ihn, da er nur noch nachts nach draußen ging, gar für tot. Schließlich wusste sich

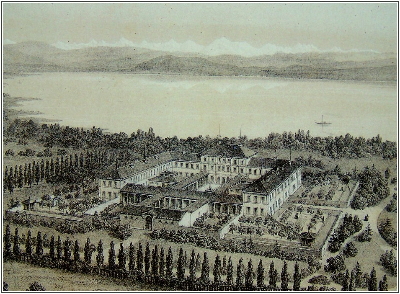

die Mutter keinen anderen Rat mehr, als ihn in eine Irrenanstalt, das seit 1849 bestehende Préfargier, einweisen zu lassen. In diesem Institut nahe

dem Neuenburger See, wo dann das "Amulett" spielen wird, behandelte man die Patienten nicht wie noch anderswo mit Eisbädern

und Stromstößen, sondern setzte auf einen beruhigenden, erholsamen Tagesablauf und besonders auf Gespräche. Bald wurde erkannt,

dass Meyer wegen der ständigen religiösen Vorhaltungen seiner Mutter nur unter extremen Schuldgefühlen litt, und so konnte er schon nach

einem dreiviertel Jahr, im Frühjahr 1853, wieder entlassen werden.

|

|

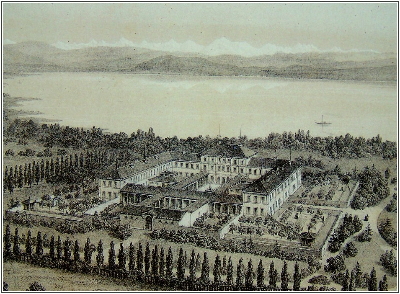

Die Heilanstalt Préfargier

|

Der Aufenthalt in Préfargier, der sich in Zürich natürlich herumsprach, hat Meyers Ansehen in dieser Stadt allerdings nachhaltig geschadet. Er zog es

deshalb vor, auf Reisen zu sein, und dies erst recht, nachdem sich seine Mutter 1856 im Neuenburger See das Leben genommen hatte. Das befreite ihn nicht nur

seelisch von einer großen Last, er war auch finanziell damit gesichert. Die Mutter hatte über lange Zeit einen Geisteskranken betreut, der ihr ein

Millionenvermögen vererbte, das nun allein ihm und seiner Schwester Betsy zufiel. So konnten die Geschwister, die sich immer schon

nahe standen, ungehindert monatelang unterwegs sein. Niemand machte ihnen Vorhaltungen, und Geldsorgen hatten sie nicht.

|

|

Meyer mit seiner Schwester um 1855

|

So reisten sie 1857 auch nach Paris, wo Meyer besonders vom Louvre beeindruckt war. "Das ist große Geschichte", sagte er zu seiner

Schwester und begann sich nach ihren Erinnerungen mit der Hugenottenzeit, mit Karl IX. und Coligny zu beschäftigen. Zu dieser Zeit war er

auch bereits als Übersetzer historischer Werke aus dem Französischen tätig und bereitete eine erste eigene Gedichtsammlung, "Bilder und

Balladen", zur Veröffentlichung vor. Längere Aufenthalte in Rom und Italien folgten, auch erste Pläne einer Dichtung über den Kriegshelden

Jörg Jenatsch, den Befreier Graubündens, kurz, Meyer begann zu verwirklichen, wofür er sich immer bestimmt gewusst hatte, und legte die

Verzagtheit nahezu zweier Jahrzehnte allmählich ab.

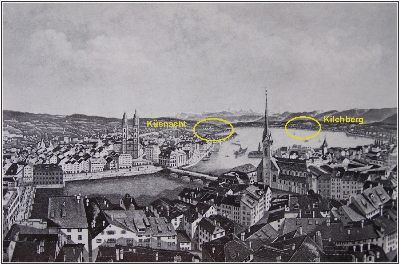

In Zürich hielt sich das Geschwisterpaar immer nur kurzzeitig auf, zu deutlich ließ man Meyer hier spüren, dass man dem vormaligen Insassen

von Préfargier nichts zutraute. So wurde nach mehreren Wohnungswechseln 1868 Küsnacht am Züricher See für einen dauernden

Aufenthalt ausgesucht. Hier veröffentlichte Meyer die Gedichtsammlung "Romanzen und Bilder" (1869) und als erstes größeres

Werk die Versdichtung "Huttens letzte Tage" (1871).

|

|

Blick über Zürich auf den See

|

In Küsnacht nahm auch das "Amulett" Gestalt an. Bei einem Züricher Freund erkundigte er sich im Mai 1868 nach bestimmten historischen

Darstellungen von der Bartholomäusnacht und schrieb am 29. Dezember 1869 an seinen Verleger Hermann Haessel:

Vorerst bin ich mit einer Novelle

(Bartholomäusnacht) beschäftigt, die zu Ostern fertig sein dürfte. Mit dem gedanklichen Hintergrund, der Prädestinationslehre, hatte er

sich nach seiner Entlassung aus Préfargier selbst intensiv auseinandergesetzt, wiederum in Lausanne bei dem Historiker Vulliemin, der ihm in schwierigen

Lebenssituationen helfend zur Seite stand.

Nach der großen psychologischen Biographie von Lily Hohenstein wurde der Prädestinationsgedanke von Meyer zu dieser Zeit geradezu als Erlösung

empfunden, weil er ihn von den ständigen religiösen Selbstvorwürfen des mütterlichen Glaubens befreite. Wenn Gott oder das Schicksal einem

den Lebensweg vorgab, so die für ihn tröstliche Überlegung, dann war es falsch, sich ständig wegen dieses Weges anzuklagen,

sondern man durfte und sollte in Demut annehmen, was einem bestimmt war. Wahres Gottvertrauen wäre gerade nicht, mit seinem Los zu hadern, sondern darauf

zu hoffen und daran zu glauben, dass Gott es gut mit einem meine.

Ebenfalls in Lausanne hat Meyer vielleicht damals schon das Gemälde zur 'Bartholomäusnacht' von Dubois kennengelernt, das von manchen

sogar für die erste Quelle seines Interesses an diesem Stoff gehalten wird:

|

|

Die Darstellung der Bartholomäusnacht von F. Dubois

|

Die Ausführung des "Amuletts" benötigte dann aber doch mehr Zeit, als Meyer erwartet hatte. Er arbeitete gleichzeitig am

"Jenatsch"-Roman, war wieder längere Zeit in Italien, wo er die Versdichtung "Engelberg" (1872) schrieb, und wechselte

noch einmal den Wohnort, indem er mit seiner Schwester vom 'Seehof' in Küsnacht in den 'Seehof' von Meilen 30 Kilometer seeaufwärts umzog.

|

|

Meilen am Zürichsee

|

Dort, in einem barocken Herrenhaus direkt am Seeufer, wurde eine Wohnung gemietet,

|

|

Der Seehof in Meilen

|

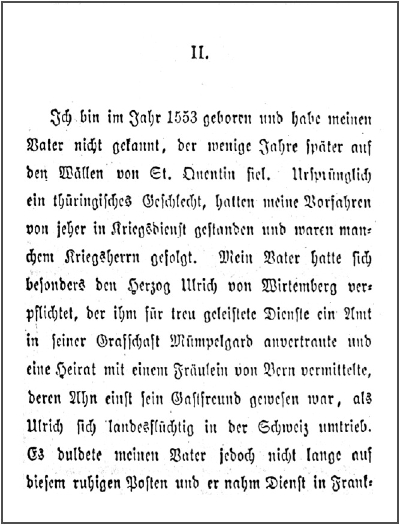

in der die Novelle im Winter 1872/73 dann ausformuliert wurde. Die Niederschrift besorgte seine Schwester Betsy, der Meyer zu diktieren sich

angewöhnt hatte. Am 13. März 1873 teilte sie dem Verleger Hermann Haessel mit:

Gestern abend hat mein Bruder eine schöne Novelle mit historischem Hintergrund fertig geschrieben. Sie trägt den Titel 'Das Amulet'

und erzählt die Geschichte zweier junger Schweizer, eines Calvinisten und eines Katholiken, in Paris vor und während der Bartholomäusnacht ... Die

Erzählung ist wohl das Wärmste u. Fesselndste, - als Composition wohl auch das Vollendetste, was Conrad noch schrieb.

|

|

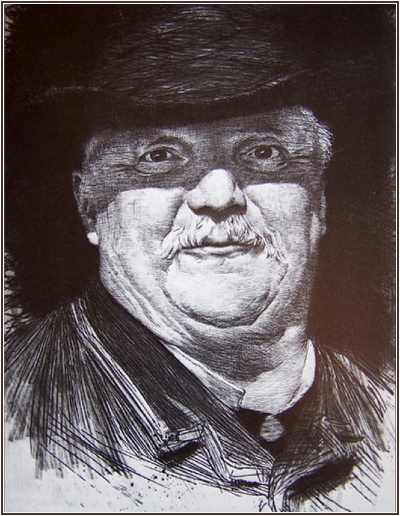

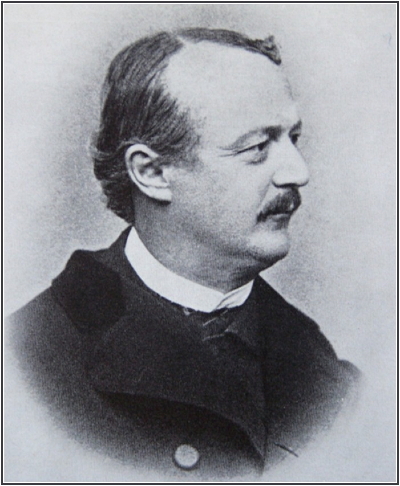

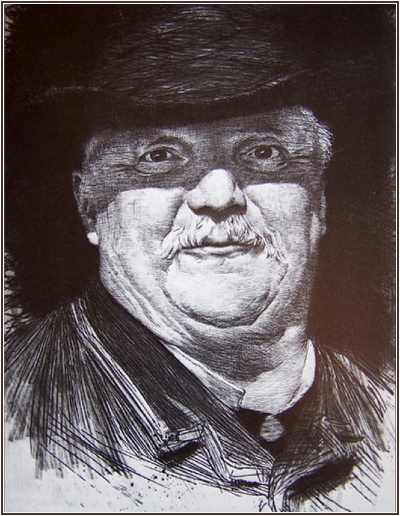

Meyer im Jahre 1871

|

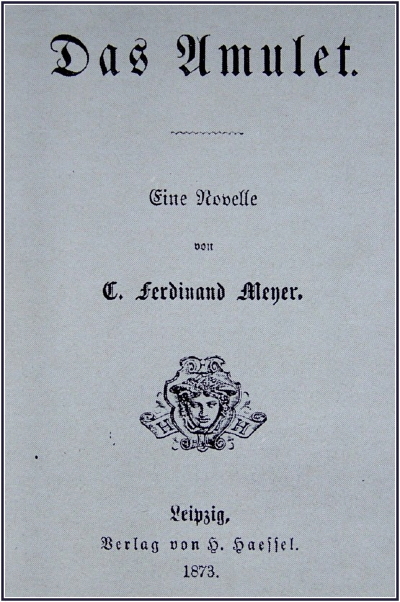

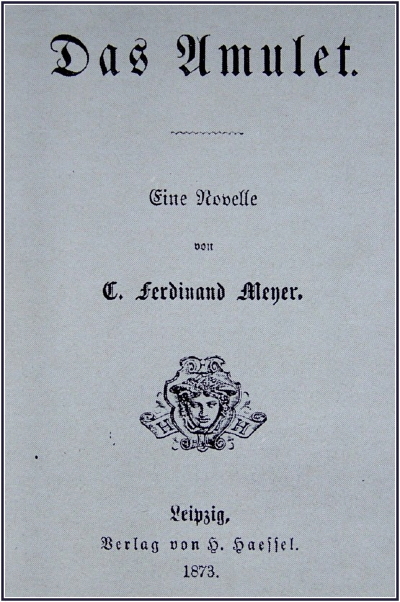

Das Werk erschien noch im selben Jahr bei Hermann Haessel in Leipzig - allerdings noch ganz auf Meyers Kosten. Im Herbst 1874 schickte ihm der Verleger nach

Verkauf der ersten Auflage (750 Exemplare) eine Abrechnung, in der er die Einnahmen gegen die kompletten Herstellungskosten verrechnete und daraus

für Meyer einen Gewinn von 9,5 Talern ableitete, was nach heutigen Wert etwa 300 Euro sein könnten.

|

|

Die Erstausgabe als 'Amulet'

|

An den weiteren Auflagen und seinen weiteren Novellen hat Meyer dann aber deutlich mehr verdient, zumal sein Ruf als Erzähler ihm bald auch Vorabdrucke

in Zeitschriften sicherte.

|

|

Eine Seite aus der Erstausgabe

|

Zum Stoffkreis des "Amuletts" gehören auch sieben Gedichte, die überwiegend noch vor Abschluss der Novelle selbst entstanden, unter ihnen

"Das Weib des Admirals", "Mourir ou parvenir!" und die Ballade "Die Füße im Feuer" (vollständig abgedruckt in Reclams

'Erläuterungen und Dokumenten'). Außer dass sie Meyers intensive Befassung mit der Hugenottenzeit belegen, tragen sie zum Verständnis der

Novelle nichts bei.

Schon während der Ausarbeitung des "Amuletts" trug sich Meyer mit dem Gedanken zu heiraten. Frühere Werbungen um Frauen waren immer

gescheitert, und auch im Falle der 38-jährigen Luise Ziegler war er sich seiner Sache wenig sicher. Die Zieglers waren eine stolze und reiche Züricher Familie,

seine Anfrage dort bedeutete nichts weniger als die Bitte um Wiederaufnahme in jene Kreise, aus denen er als junger Mann ausgeschieden war. Heikel

war für ihn aber auch die Trennung von seiner Schwester, die ihm bald zwanzig Jahre zur Seite gestanden hatte und ihm als Sekretärin nahezu unentbehrlich

geworden war.

Als nach verschiedenen Sondierungen 1875 die Einwilligung von Luise Ziegler kam, verfolgte Meyer noch eine Zeitlang die Idee, seine Schwester in die neue

Lebensgemeinschaft mit aufzunehmen, aber diese wusste es besser und war schon damit zufrieden, dass ihr Bruder von Küsnacht, wo das Ehepaar

zunächst Wohnung nahm, täglich mit dem Dampfer zu ihr nach Meilen zum Diktieren kommen durfte.

Nachdem Meyer 1877 in Kilchberg ein größeres Anwesen gekauft hatte und ihm 1879 eine Tochter geboren worden war, hörte allerdings

auch das auf, bis es 1880 sogar zu einem regelrechten Bruch zwischen Meyers Frau und der Schwester kam. Luise Meyer mit ihren weitläufigen

familiären Beziehungen sah in ihrem Mann vor allem den inzwischen geachteten Autor, der sie bei allen möglichen gesellschaftlichen Anlässen zu

begleiten hatte. Von Anstrengungen für sein Werk hielt sie nichts, zumal auch die Einkünfte daraus zu vernachlässigen waren, da sie selbst ein

Millionenvermögen in die Ehe eingebracht hatte.

|

|

Das Haus in Kilchberg

|

Die Zahl der Novellen, die Meyer nach dem "Amulett" noch schrieb, war auch nicht groß, neun insgesamt, und sie blieb weit hinter

der Menge seiner Pläne und vorbereiteten Stoffe zurück. An öffentlichen Ehrungen fehlte es ihm aber nicht. 1880 verlieh ihm die Züricher

Universität für den "Heiligen" den Ehrendoktor, 1888 erhielt er den Bayerischen Maximiliansorden, und auch angesehene Schweizer

Gesellschaften trugen ihm die Mitgliedschaft an.

|

|

Meyers Frau und Tochter 1891

|

Ganz zufrieden konnte Meyer mit diesem Leben allerdings nicht sein. Bei aller gesellschaftlichen Anerkennung blieb er als Autor doch isoliert. Keiner

der bedeutenden Schriftsteller dieser Zeit stand mit ihm in engerer Verbindung, auch Gottfried Keller nicht, obwohl sie sich in Zürich bequem treffen

konnten. Meyer versuchte zwar immer wieder, sich Keller anzunähern, doch der wies ihn zurück. Der patrizische Lebensstil Meyers und

sein jovial-weltmännisches Auftreten gefielen ihm nicht, auch weil sie ihm zu seinem Werk nicht zu passen schienen. Der Zug von lauernder Gewalt, von

Blutdurst, Blutschuld und Blutschande, der unter dessen vornehmer Oberfläche zu spüren war, machte ihm den Mann 'nicht geheuer'.

Und wirklich, was im "Amulett" nur erst von Weitem zu sehen ist, im "Heiligen", in der "Hochzeit des Mönchs" oder in der

"Richterin" wird es zur unbehaglichen Gewissheit: dass es bei Meyer einen Zug zur Grausamkeit gibt, den sich der 'Realismus' sonst nicht erlaubt hat.

So kunstvoll diese Grausamkeit gestaltet und so humanistisch sie eingerahmt ist, neben Storm, Fontane oder Keller wirkt sie doch ungemütlich. Meyer

selbst hat dies auch empfunden und 1890 in einem Gespräch geäußert, dass er deshalb kein Schriftsteller 'für die Menge' sei. Allerdings nennt er

den Unterschied nicht Gewalt oder Grausamkeit, sondern spricht etwas verharmlosend von 'Tragik':

Keller hat der Menge gegenüber vor mir den Vorteil, dass er im Grunde Optimist ist. Daher ist er für die Menge. Denn so sind die Leute: sie

drängen sich um den Brunnen des Lebens und sind froh, wenn sie mit ihrem Becherchen wenigstens ein Tröpflein auffangen. Die finden nun ihre Rechnung

bei Keller, der alles gut enden lässt. Er kennt keine tragischen Ausgänge. Das ist ein Mangel, denn der Reiz des Daseins vollendet sich erst in

beidem.

|

|

Meyer im Jahre 1887

|

Was Meyer in seiner Jugend als Erblast immer gefürchtet hatte, das Versinken in geistiger Umnachtung oder das Abgleiten in den Wahnsinn, es hat ihn im Alter

tatsächlich ereilt. Nach länger Krankheit konnte er, unterstützt von seiner Schwester, 1891 zwar noch die Novelle "Angela Borgia"

fertigstellen, verfiel danach aber immer mehr in Trübsinn und war schon mit Ende Sechzig nicht mehr ansprechbar. Nach mehr als sechsjähriger geistiger

Dunkelheit starb er am 28. November 1898 in seinem Kilchberger Haus.

Sein Grabmal, ein Obelisk neben der Kirche von Kilchberg, wirkt wie ein Symbol der Formstrenge, mit der sein Werk das abgründige Innere

einschließt, und wenn man bedenkt, wie gefährdet er in seiner Jugend durch dieses Innere war, so hat die Strenge des Werkes auch sein Leben

zusammengehalten.

|

|

Das Grab in Kilchberg

|

Conrad Ferdinand Meyer, geboren am 11. Oktober 1825 in Zürich,

entstammte einer dort seit Generationen angesiedelten Familie und war deshalb - anders als Gottfried Keller (siehe KELLER) - auch in

Zürich beheimatet .

Conrad Ferdinand Meyer, geboren am 11. Oktober 1825 in Zürich,

entstammte einer dort seit Generationen angesiedelten Familie und war deshalb - anders als Gottfried Keller (siehe KELLER) - auch in

Zürich beheimatet .

Seine Eltern, der Oberschicht angehörend, wohnten zunächst außerhalb der Stadt rechts der Limmat, zogen nach Geburt seiner Schwester Betsy 1831

aber in den Stadtteil gegenüber in die Nähe des dort entstehenden Bahnhofs. Der Vater war Ratsherr und Gymnasiallehrer,

die Mutter, ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie stammend, engagierte sich in christlichen Vereinen für Behinderte, und so stand jedenfalls

wirtschaftlich einer gedeihlichen Entwicklung des aufgeweckten Jungen nichts im Wege.

Seine Eltern, der Oberschicht angehörend, wohnten zunächst außerhalb der Stadt rechts der Limmat, zogen nach Geburt seiner Schwester Betsy 1831

aber in den Stadtteil gegenüber in die Nähe des dort entstehenden Bahnhofs. Der Vater war Ratsherr und Gymnasiallehrer,

die Mutter, ebenfalls aus einer wohlhabenden Familie stammend, engagierte sich in christlichen Vereinen für Behinderte, und so stand jedenfalls

wirtschaftlich einer gedeihlichen Entwicklung des aufgeweckten Jungen nichts im Wege.

Was die Eltern ihrem Sohn allerdings nicht mitgeben konnten, das waren Selbstvertrauen und seelische Gesundheit. Die Mutter litt an

Depressionen und redete ihren Kindern im Übermaß religiöse Schuldgefühle ein. Der Vater kränkelte körperlich und

starb auch bereits mit 41 Jahren. Unter den elterlichen Vorfahren hatte es zwecks Sicherung des Familienvermögens diverse Heiraten

unter nahen Verwandten gegeben, Meyer war das, was man 'erblich belastet' nannte.

Was die Eltern ihrem Sohn allerdings nicht mitgeben konnten, das waren Selbstvertrauen und seelische Gesundheit. Die Mutter litt an

Depressionen und redete ihren Kindern im Übermaß religiöse Schuldgefühle ein. Der Vater kränkelte körperlich und

starb auch bereits mit 41 Jahren. Unter den elterlichen Vorfahren hatte es zwecks Sicherung des Familienvermögens diverse Heiraten

unter nahen Verwandten gegeben, Meyer war das, was man 'erblich belastet' nannte.

Schon die schulische Entwicklung verlief nicht normal. Mitverursacht vielleicht durch den Tod des Vaters verhielt er sich als Gymnasiast so

aufsässig, dass ihn die Mutter 1843 für ein Jahr zu einem Freund des Vaters, dem Historiker Louis Vulliemin, nach Lausanne schickte.

Dieser allerdings überließ den Achtzehnjährigen zu seinem Glück weitgehend sich selbst, so dass er sich ganz seinen

Interessen widmen und hier die Welt der Geschichte und der Literatur für sich entdecken konnte.

Schon die schulische Entwicklung verlief nicht normal. Mitverursacht vielleicht durch den Tod des Vaters verhielt er sich als Gymnasiast so

aufsässig, dass ihn die Mutter 1843 für ein Jahr zu einem Freund des Vaters, dem Historiker Louis Vulliemin, nach Lausanne schickte.

Dieser allerdings überließ den Achtzehnjährigen zu seinem Glück weitgehend sich selbst, so dass er sich ganz seinen

Interessen widmen und hier die Welt der Geschichte und der Literatur für sich entdecken konnte.

Sein Vorhaben, Geschichte zu studieren und sich auch als Dichter einen Namen zu machen, ließ sich mit den Plänen der Mutter allerdings

nicht vereinbaren. Sie verordnete ihm nach dem Abitur in Zürich ein Jurastudium, dem er jedoch nur widerwillig und bald schon gar nicht

mehr nachkam. Er grübelte nur noch über dichterischen Plänen, schloss sich von seinen Mitmenschen ab und verfiel mehr und mehr

in Melancholie. Das Erbübel der mütterlichen Linie, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, schien auch ihn erfasst zu haben, man rechnete

ernstlich damit, dass er von einer seiner nächtlichen Bootsfahrten auf dem Züricher See nicht mehr zurückkehren würde.

Sein Vorhaben, Geschichte zu studieren und sich auch als Dichter einen Namen zu machen, ließ sich mit den Plänen der Mutter allerdings

nicht vereinbaren. Sie verordnete ihm nach dem Abitur in Zürich ein Jurastudium, dem er jedoch nur widerwillig und bald schon gar nicht

mehr nachkam. Er grübelte nur noch über dichterischen Plänen, schloss sich von seinen Mitmenschen ab und verfiel mehr und mehr

in Melancholie. Das Erbübel der mütterlichen Linie, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken, schien auch ihn erfasst zu haben, man rechnete

ernstlich damit, dass er von einer seiner nächtlichen Bootsfahrten auf dem Züricher See nicht mehr zurückkehren würde.

Acht Jahre hielt dieser Zustand zunehmender Zurückgezogenheit und reinen Selbststudiums an. Seine Umgebung nannte ihn, teils mitleidig,

teils verächtlich den 'armen Conrad', und manche hielten ihn, da er nur noch nachts nach draußen ging, gar für tot. Schließlich wusste sich

die Mutter keinen anderen Rat mehr, als ihn in eine Irrenanstalt, das seit 1849 bestehende Préfargier, einweisen zu lassen. In diesem Institut nahe

dem Neuenburger See, wo dann das "Amulett" spielen wird, behandelte man die Patienten nicht wie noch anderswo mit Eisbädern

und Stromstößen, sondern setzte auf einen beruhigenden, erholsamen Tagesablauf und besonders auf Gespräche. Bald wurde erkannt,

dass Meyer wegen der ständigen religiösen Vorhaltungen seiner Mutter nur unter extremen Schuldgefühlen litt, und so konnte er schon nach

einem dreiviertel Jahr, im Frühjahr 1853, wieder entlassen werden.

Acht Jahre hielt dieser Zustand zunehmender Zurückgezogenheit und reinen Selbststudiums an. Seine Umgebung nannte ihn, teils mitleidig,

teils verächtlich den 'armen Conrad', und manche hielten ihn, da er nur noch nachts nach draußen ging, gar für tot. Schließlich wusste sich

die Mutter keinen anderen Rat mehr, als ihn in eine Irrenanstalt, das seit 1849 bestehende Préfargier, einweisen zu lassen. In diesem Institut nahe

dem Neuenburger See, wo dann das "Amulett" spielen wird, behandelte man die Patienten nicht wie noch anderswo mit Eisbädern

und Stromstößen, sondern setzte auf einen beruhigenden, erholsamen Tagesablauf und besonders auf Gespräche. Bald wurde erkannt,

dass Meyer wegen der ständigen religiösen Vorhaltungen seiner Mutter nur unter extremen Schuldgefühlen litt, und so konnte er schon nach

einem dreiviertel Jahr, im Frühjahr 1853, wieder entlassen werden.

Der Aufenthalt in Préfargier, der sich in Zürich natürlich herumsprach, hat Meyers Ansehen in dieser Stadt allerdings nachhaltig geschadet. Er zog es

deshalb vor, auf Reisen zu sein, und dies erst recht, nachdem sich seine Mutter 1856 im Neuenburger See das Leben genommen hatte. Das befreite ihn nicht nur

seelisch von einer großen Last, er war auch finanziell damit gesichert. Die Mutter hatte über lange Zeit einen Geisteskranken betreut, der ihr ein

Millionenvermögen vererbte, das nun allein ihm und seiner Schwester Betsy zufiel. So konnten die Geschwister, die sich immer schon

nahe standen, ungehindert monatelang unterwegs sein. Niemand machte ihnen Vorhaltungen, und Geldsorgen hatten sie nicht.

Der Aufenthalt in Préfargier, der sich in Zürich natürlich herumsprach, hat Meyers Ansehen in dieser Stadt allerdings nachhaltig geschadet. Er zog es

deshalb vor, auf Reisen zu sein, und dies erst recht, nachdem sich seine Mutter 1856 im Neuenburger See das Leben genommen hatte. Das befreite ihn nicht nur

seelisch von einer großen Last, er war auch finanziell damit gesichert. Die Mutter hatte über lange Zeit einen Geisteskranken betreut, der ihr ein

Millionenvermögen vererbte, das nun allein ihm und seiner Schwester Betsy zufiel. So konnten die Geschwister, die sich immer schon

nahe standen, ungehindert monatelang unterwegs sein. Niemand machte ihnen Vorhaltungen, und Geldsorgen hatten sie nicht.

So reisten sie 1857 auch nach Paris, wo Meyer besonders vom Louvre beeindruckt war. "Das ist große Geschichte", sagte er zu seiner

Schwester und begann sich nach ihren Erinnerungen mit der Hugenottenzeit, mit Karl IX. und Coligny zu beschäftigen. Zu dieser Zeit war er

auch bereits als Übersetzer historischer Werke aus dem Französischen tätig und bereitete eine erste eigene Gedichtsammlung, "Bilder und

Balladen", zur Veröffentlichung vor. Längere Aufenthalte in Rom und Italien folgten, auch erste Pläne einer Dichtung über den Kriegshelden

Jörg Jenatsch, den Befreier Graubündens, kurz, Meyer begann zu verwirklichen, wofür er sich immer bestimmt gewusst hatte, und legte die

Verzagtheit nahezu zweier Jahrzehnte allmählich ab.

So reisten sie 1857 auch nach Paris, wo Meyer besonders vom Louvre beeindruckt war. "Das ist große Geschichte", sagte er zu seiner

Schwester und begann sich nach ihren Erinnerungen mit der Hugenottenzeit, mit Karl IX. und Coligny zu beschäftigen. Zu dieser Zeit war er

auch bereits als Übersetzer historischer Werke aus dem Französischen tätig und bereitete eine erste eigene Gedichtsammlung, "Bilder und

Balladen", zur Veröffentlichung vor. Längere Aufenthalte in Rom und Italien folgten, auch erste Pläne einer Dichtung über den Kriegshelden

Jörg Jenatsch, den Befreier Graubündens, kurz, Meyer begann zu verwirklichen, wofür er sich immer bestimmt gewusst hatte, und legte die

Verzagtheit nahezu zweier Jahrzehnte allmählich ab.

In Zürich hielt sich das Geschwisterpaar immer nur kurzzeitig auf, zu deutlich ließ man Meyer hier spüren, dass man dem vormaligen Insassen

von Préfargier nichts zutraute. So wurde nach mehreren Wohnungswechseln 1868 Küsnacht am Züricher See für einen dauernden

Aufenthalt ausgesucht. Hier veröffentlichte Meyer die Gedichtsammlung "Romanzen und Bilder" (1869) und als erstes größeres

Werk die Versdichtung "Huttens letzte Tage" (1871).

In Zürich hielt sich das Geschwisterpaar immer nur kurzzeitig auf, zu deutlich ließ man Meyer hier spüren, dass man dem vormaligen Insassen

von Préfargier nichts zutraute. So wurde nach mehreren Wohnungswechseln 1868 Küsnacht am Züricher See für einen dauernden

Aufenthalt ausgesucht. Hier veröffentlichte Meyer die Gedichtsammlung "Romanzen und Bilder" (1869) und als erstes größeres

Werk die Versdichtung "Huttens letzte Tage" (1871).

In Küsnacht nahm auch das "Amulett" Gestalt an. Bei einem Züricher Freund erkundigte er sich im Mai 1868 nach bestimmten historischen

Darstellungen von der Bartholomäusnacht und schrieb am 29. Dezember 1869 an seinen Verleger Hermann Haessel: Vorerst bin ich mit einer Novelle

(Bartholomäusnacht) beschäftigt, die zu Ostern fertig sein dürfte. Mit dem gedanklichen Hintergrund, der Prädestinationslehre, hatte er

sich nach seiner Entlassung aus Préfargier selbst intensiv auseinandergesetzt, wiederum in Lausanne bei dem Historiker Vulliemin, der ihm in schwierigen

Lebenssituationen helfend zur Seite stand.

In Küsnacht nahm auch das "Amulett" Gestalt an. Bei einem Züricher Freund erkundigte er sich im Mai 1868 nach bestimmten historischen

Darstellungen von der Bartholomäusnacht und schrieb am 29. Dezember 1869 an seinen Verleger Hermann Haessel: Vorerst bin ich mit einer Novelle

(Bartholomäusnacht) beschäftigt, die zu Ostern fertig sein dürfte. Mit dem gedanklichen Hintergrund, der Prädestinationslehre, hatte er

sich nach seiner Entlassung aus Préfargier selbst intensiv auseinandergesetzt, wiederum in Lausanne bei dem Historiker Vulliemin, der ihm in schwierigen

Lebenssituationen helfend zur Seite stand.

Nach der großen psychologischen Biographie von Lily Hohenstein wurde der Prädestinationsgedanke von Meyer zu dieser Zeit geradezu als Erlösung

empfunden, weil er ihn von den ständigen religiösen Selbstvorwürfen des mütterlichen Glaubens befreite. Wenn Gott oder das Schicksal einem

den Lebensweg vorgab, so die für ihn tröstliche Überlegung, dann war es falsch, sich ständig wegen dieses Weges anzuklagen,

sondern man durfte und sollte in Demut annehmen, was einem bestimmt war. Wahres Gottvertrauen wäre gerade nicht, mit seinem Los zu hadern, sondern darauf

zu hoffen und daran zu glauben, dass Gott es gut mit einem meine.

Nach der großen psychologischen Biographie von Lily Hohenstein wurde der Prädestinationsgedanke von Meyer zu dieser Zeit geradezu als Erlösung

empfunden, weil er ihn von den ständigen religiösen Selbstvorwürfen des mütterlichen Glaubens befreite. Wenn Gott oder das Schicksal einem

den Lebensweg vorgab, so die für ihn tröstliche Überlegung, dann war es falsch, sich ständig wegen dieses Weges anzuklagen,

sondern man durfte und sollte in Demut annehmen, was einem bestimmt war. Wahres Gottvertrauen wäre gerade nicht, mit seinem Los zu hadern, sondern darauf

zu hoffen und daran zu glauben, dass Gott es gut mit einem meine.

Ebenfalls in Lausanne hat Meyer vielleicht damals schon das Gemälde zur 'Bartholomäusnacht' von Dubois kennengelernt, das von manchen

sogar für die erste Quelle seines Interesses an diesem Stoff gehalten wird:

Ebenfalls in Lausanne hat Meyer vielleicht damals schon das Gemälde zur 'Bartholomäusnacht' von Dubois kennengelernt, das von manchen

sogar für die erste Quelle seines Interesses an diesem Stoff gehalten wird:

Die Ausführung des "Amuletts" benötigte dann aber doch mehr Zeit, als Meyer erwartet hatte. Er arbeitete gleichzeitig am

"Jenatsch"-Roman, war wieder längere Zeit in Italien, wo er die Versdichtung "Engelberg" (1872) schrieb, und wechselte

noch einmal den Wohnort, indem er mit seiner Schwester vom 'Seehof' in Küsnacht in den 'Seehof' von Meilen 30 Kilometer seeaufwärts umzog.

Die Ausführung des "Amuletts" benötigte dann aber doch mehr Zeit, als Meyer erwartet hatte. Er arbeitete gleichzeitig am

"Jenatsch"-Roman, war wieder längere Zeit in Italien, wo er die Versdichtung "Engelberg" (1872) schrieb, und wechselte

noch einmal den Wohnort, indem er mit seiner Schwester vom 'Seehof' in Küsnacht in den 'Seehof' von Meilen 30 Kilometer seeaufwärts umzog.

Dort, in einem barocken Herrenhaus direkt am Seeufer, wurde eine Wohnung gemietet,

Dort, in einem barocken Herrenhaus direkt am Seeufer, wurde eine Wohnung gemietet,

Das Werk erschien noch im selben Jahr bei Hermann Haessel in Leipzig - allerdings noch ganz auf Meyers Kosten. Im Herbst 1874 schickte ihm der Verleger nach

Verkauf der ersten Auflage (750 Exemplare) eine Abrechnung, in der er die Einnahmen gegen die kompletten Herstellungskosten verrechnete und daraus

für Meyer einen Gewinn von 9,5 Talern ableitete, was nach heutigen Wert etwa 300 Euro sein könnten.

Das Werk erschien noch im selben Jahr bei Hermann Haessel in Leipzig - allerdings noch ganz auf Meyers Kosten. Im Herbst 1874 schickte ihm der Verleger nach

Verkauf der ersten Auflage (750 Exemplare) eine Abrechnung, in der er die Einnahmen gegen die kompletten Herstellungskosten verrechnete und daraus

für Meyer einen Gewinn von 9,5 Talern ableitete, was nach heutigen Wert etwa 300 Euro sein könnten.

An den weiteren Auflagen und seinen weiteren Novellen hat Meyer dann aber deutlich mehr verdient, zumal sein Ruf als Erzähler ihm bald auch Vorabdrucke

in Zeitschriften sicherte.

An den weiteren Auflagen und seinen weiteren Novellen hat Meyer dann aber deutlich mehr verdient, zumal sein Ruf als Erzähler ihm bald auch Vorabdrucke

in Zeitschriften sicherte.

Zum Stoffkreis des "Amuletts" gehören auch sieben Gedichte, die überwiegend noch vor Abschluss der Novelle selbst entstanden, unter ihnen

"Das Weib des Admirals", "Mourir ou parvenir!" und die Ballade "Die Füße im Feuer" (vollständig abgedruckt in Reclams

'Erläuterungen und Dokumenten'). Außer dass sie Meyers intensive Befassung mit der Hugenottenzeit belegen, tragen sie zum Verständnis der

Novelle nichts bei.

Zum Stoffkreis des "Amuletts" gehören auch sieben Gedichte, die überwiegend noch vor Abschluss der Novelle selbst entstanden, unter ihnen

"Das Weib des Admirals", "Mourir ou parvenir!" und die Ballade "Die Füße im Feuer" (vollständig abgedruckt in Reclams

'Erläuterungen und Dokumenten'). Außer dass sie Meyers intensive Befassung mit der Hugenottenzeit belegen, tragen sie zum Verständnis der

Novelle nichts bei.

Schon während der Ausarbeitung des "Amuletts" trug sich Meyer mit dem Gedanken zu heiraten. Frühere Werbungen um Frauen waren immer

gescheitert, und auch im Falle der 38-jährigen Luise Ziegler war er sich seiner Sache wenig sicher. Die Zieglers waren eine stolze und reiche Züricher Familie,

seine Anfrage dort bedeutete nichts weniger als die Bitte um Wiederaufnahme in jene Kreise, aus denen er als junger Mann ausgeschieden war. Heikel

war für ihn aber auch die Trennung von seiner Schwester, die ihm bald zwanzig Jahre zur Seite gestanden hatte und ihm als Sekretärin nahezu unentbehrlich

geworden war.

Schon während der Ausarbeitung des "Amuletts" trug sich Meyer mit dem Gedanken zu heiraten. Frühere Werbungen um Frauen waren immer

gescheitert, und auch im Falle der 38-jährigen Luise Ziegler war er sich seiner Sache wenig sicher. Die Zieglers waren eine stolze und reiche Züricher Familie,

seine Anfrage dort bedeutete nichts weniger als die Bitte um Wiederaufnahme in jene Kreise, aus denen er als junger Mann ausgeschieden war. Heikel

war für ihn aber auch die Trennung von seiner Schwester, die ihm bald zwanzig Jahre zur Seite gestanden hatte und ihm als Sekretärin nahezu unentbehrlich

geworden war.  Als nach verschiedenen Sondierungen 1875 die Einwilligung von Luise Ziegler kam, verfolgte Meyer noch eine Zeitlang die Idee, seine Schwester in die neue

Lebensgemeinschaft mit aufzunehmen, aber diese wusste es besser und war schon damit zufrieden, dass ihr Bruder von Küsnacht, wo das Ehepaar

zunächst Wohnung nahm, täglich mit dem Dampfer zu ihr nach Meilen zum Diktieren kommen durfte.

Als nach verschiedenen Sondierungen 1875 die Einwilligung von Luise Ziegler kam, verfolgte Meyer noch eine Zeitlang die Idee, seine Schwester in die neue

Lebensgemeinschaft mit aufzunehmen, aber diese wusste es besser und war schon damit zufrieden, dass ihr Bruder von Küsnacht, wo das Ehepaar

zunächst Wohnung nahm, täglich mit dem Dampfer zu ihr nach Meilen zum Diktieren kommen durfte.

Nachdem Meyer 1877 in Kilchberg ein größeres Anwesen gekauft hatte und ihm 1879 eine Tochter geboren worden war, hörte allerdings

auch das auf, bis es 1880 sogar zu einem regelrechten Bruch zwischen Meyers Frau und der Schwester kam. Luise Meyer mit ihren weitläufigen

familiären Beziehungen sah in ihrem Mann vor allem den inzwischen geachteten Autor, der sie bei allen möglichen gesellschaftlichen Anlässen zu

begleiten hatte. Von Anstrengungen für sein Werk hielt sie nichts, zumal auch die Einkünfte daraus zu vernachlässigen waren, da sie selbst ein

Millionenvermögen in die Ehe eingebracht hatte.

Nachdem Meyer 1877 in Kilchberg ein größeres Anwesen gekauft hatte und ihm 1879 eine Tochter geboren worden war, hörte allerdings

auch das auf, bis es 1880 sogar zu einem regelrechten Bruch zwischen Meyers Frau und der Schwester kam. Luise Meyer mit ihren weitläufigen

familiären Beziehungen sah in ihrem Mann vor allem den inzwischen geachteten Autor, der sie bei allen möglichen gesellschaftlichen Anlässen zu

begleiten hatte. Von Anstrengungen für sein Werk hielt sie nichts, zumal auch die Einkünfte daraus zu vernachlässigen waren, da sie selbst ein

Millionenvermögen in die Ehe eingebracht hatte.

Die Zahl der Novellen, die Meyer nach dem "Amulett" noch schrieb, war auch nicht groß, neun insgesamt, und sie blieb weit hinter

der Menge seiner Pläne und vorbereiteten Stoffe zurück. An öffentlichen Ehrungen fehlte es ihm aber nicht. 1880 verlieh ihm die Züricher

Universität für den "Heiligen" den Ehrendoktor, 1888 erhielt er den Bayerischen Maximiliansorden, und auch angesehene Schweizer

Gesellschaften trugen ihm die Mitgliedschaft an.

Die Zahl der Novellen, die Meyer nach dem "Amulett" noch schrieb, war auch nicht groß, neun insgesamt, und sie blieb weit hinter

der Menge seiner Pläne und vorbereiteten Stoffe zurück. An öffentlichen Ehrungen fehlte es ihm aber nicht. 1880 verlieh ihm die Züricher

Universität für den "Heiligen" den Ehrendoktor, 1888 erhielt er den Bayerischen Maximiliansorden, und auch angesehene Schweizer

Gesellschaften trugen ihm die Mitgliedschaft an.

Ganz zufrieden konnte Meyer mit diesem Leben allerdings nicht sein. Bei aller gesellschaftlichen Anerkennung blieb er als Autor doch isoliert. Keiner

der bedeutenden Schriftsteller dieser Zeit stand mit ihm in engerer Verbindung, auch Gottfried Keller nicht, obwohl sie sich in Zürich bequem treffen

konnten. Meyer versuchte zwar immer wieder, sich Keller anzunähern, doch der wies ihn zurück. Der patrizische Lebensstil Meyers und

sein jovial-weltmännisches Auftreten gefielen ihm nicht, auch weil sie ihm zu seinem Werk nicht zu passen schienen. Der Zug von lauernder Gewalt, von

Blutdurst, Blutschuld und Blutschande, der unter dessen vornehmer Oberfläche zu spüren war, machte ihm den Mann 'nicht geheuer'.

Ganz zufrieden konnte Meyer mit diesem Leben allerdings nicht sein. Bei aller gesellschaftlichen Anerkennung blieb er als Autor doch isoliert. Keiner

der bedeutenden Schriftsteller dieser Zeit stand mit ihm in engerer Verbindung, auch Gottfried Keller nicht, obwohl sie sich in Zürich bequem treffen

konnten. Meyer versuchte zwar immer wieder, sich Keller anzunähern, doch der wies ihn zurück. Der patrizische Lebensstil Meyers und

sein jovial-weltmännisches Auftreten gefielen ihm nicht, auch weil sie ihm zu seinem Werk nicht zu passen schienen. Der Zug von lauernder Gewalt, von

Blutdurst, Blutschuld und Blutschande, der unter dessen vornehmer Oberfläche zu spüren war, machte ihm den Mann 'nicht geheuer'.

Und wirklich, was im "Amulett" nur erst von Weitem zu sehen ist, im "Heiligen", in der "Hochzeit des Mönchs" oder in der

"Richterin" wird es zur unbehaglichen Gewissheit: dass es bei Meyer einen Zug zur Grausamkeit gibt, den sich der 'Realismus' sonst nicht erlaubt hat.

So kunstvoll diese Grausamkeit gestaltet und so humanistisch sie eingerahmt ist, neben Storm, Fontane oder Keller wirkt sie doch ungemütlich. Meyer

selbst hat dies auch empfunden und 1890 in einem Gespräch geäußert, dass er deshalb kein Schriftsteller 'für die Menge' sei. Allerdings nennt er

den Unterschied nicht Gewalt oder Grausamkeit, sondern spricht etwas verharmlosend von 'Tragik':

Und wirklich, was im "Amulett" nur erst von Weitem zu sehen ist, im "Heiligen", in der "Hochzeit des Mönchs" oder in der

"Richterin" wird es zur unbehaglichen Gewissheit: dass es bei Meyer einen Zug zur Grausamkeit gibt, den sich der 'Realismus' sonst nicht erlaubt hat.

So kunstvoll diese Grausamkeit gestaltet und so humanistisch sie eingerahmt ist, neben Storm, Fontane oder Keller wirkt sie doch ungemütlich. Meyer

selbst hat dies auch empfunden und 1890 in einem Gespräch geäußert, dass er deshalb kein Schriftsteller 'für die Menge' sei. Allerdings nennt er

den Unterschied nicht Gewalt oder Grausamkeit, sondern spricht etwas verharmlosend von 'Tragik':

Was Meyer in seiner Jugend als Erblast immer gefürchtet hatte, das Versinken in geistiger Umnachtung oder das Abgleiten in den Wahnsinn, es hat ihn im Alter

tatsächlich ereilt. Nach länger Krankheit konnte er, unterstützt von seiner Schwester, 1891 zwar noch die Novelle "Angela Borgia"

fertigstellen, verfiel danach aber immer mehr in Trübsinn und war schon mit Ende Sechzig nicht mehr ansprechbar. Nach mehr als sechsjähriger geistiger

Dunkelheit starb er am 28. November 1898 in seinem Kilchberger Haus.

Was Meyer in seiner Jugend als Erblast immer gefürchtet hatte, das Versinken in geistiger Umnachtung oder das Abgleiten in den Wahnsinn, es hat ihn im Alter

tatsächlich ereilt. Nach länger Krankheit konnte er, unterstützt von seiner Schwester, 1891 zwar noch die Novelle "Angela Borgia"

fertigstellen, verfiel danach aber immer mehr in Trübsinn und war schon mit Ende Sechzig nicht mehr ansprechbar. Nach mehr als sechsjähriger geistiger

Dunkelheit starb er am 28. November 1898 in seinem Kilchberger Haus.

Sein Grabmal, ein Obelisk neben der Kirche von Kilchberg, wirkt wie ein Symbol der Formstrenge, mit der sein Werk das abgründige Innere

einschließt, und wenn man bedenkt, wie gefährdet er in seiner Jugend durch dieses Innere war, so hat die Strenge des Werkes auch sein Leben

zusammengehalten.

Sein Grabmal, ein Obelisk neben der Kirche von Kilchberg, wirkt wie ein Symbol der Formstrenge, mit der sein Werk das abgründige Innere

einschließt, und wenn man bedenkt, wie gefährdet er in seiner Jugend durch dieses Innere war, so hat die Strenge des Werkes auch sein Leben

zusammengehalten.