| Die Entstehung der Novelle |  |

|

|

|

Gottfried Keller, obwohl in Zürich geboren und immer dort ansässig, war

eigentlich kein Züricher, sondern stammte nach Schweizer Recht aus dem 25 Kilometer entfernten Glattfelden, wo sein Vater

und auch seine Vorväter schon beheimatet waren. Bürger von Zürich wurde er erst mit knapp 60 Jahren, nachdem

er dort längst Staatsschreiber geworden und schon wieder in den Ruhestand getreten war - in Anerkennung des literarischen

Denkmals, das er der Stadt mit seinen 'Züricher Legenden' gesetzt hatte.

Gottfried Keller, obwohl in Zürich geboren und immer dort ansässig, war

eigentlich kein Züricher, sondern stammte nach Schweizer Recht aus dem 25 Kilometer entfernten Glattfelden, wo sein Vater

und auch seine Vorväter schon beheimatet waren. Bürger von Zürich wurde er erst mit knapp 60 Jahren, nachdem

er dort längst Staatsschreiber geworden und schon wieder in den Ruhestand getreten war - in Anerkennung des literarischen

Denkmals, das er der Stadt mit seinen 'Züricher Legenden' gesetzt hatte.

|

|

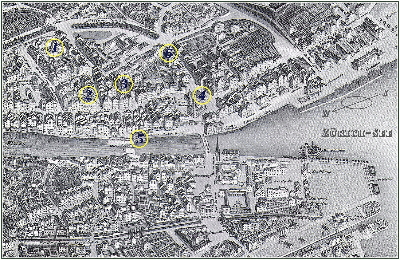

Zürich im Jahre 1846

|

Der am 19. Juli 1819 geborene Keller war der Sohn eines tüchtigen Drechslermeisters und einer Arzttochter, denen in Zürich das

Haus 'Zum goldenen Winkel' gehörte, und er hätte bei diesen Voraussetzungen eigentlich eine gedeihliche Kindheit und Jugend haben

können.

Der am 19. Juli 1819 geborene Keller war der Sohn eines tüchtigen Drechslermeisters und einer Arzttochter, denen in Zürich das

Haus 'Zum goldenen Winkel' gehörte, und er hätte bei diesen Voraussetzungen eigentlich eine gedeihliche Kindheit und Jugend haben

können.

|

|

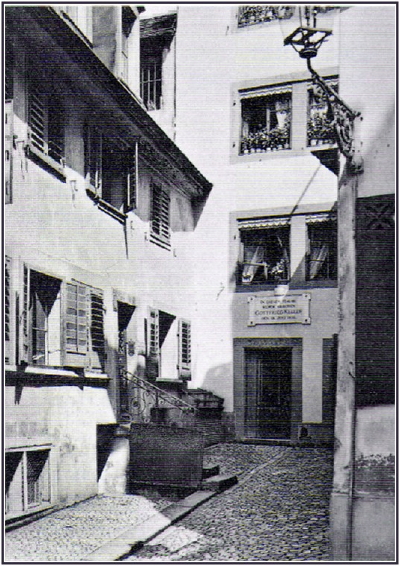

Das Geburtshaus in Zürich

|

Doch über der Familie lag kein Glück. Von den sechs Kindern, die geboren wurden, überlebten nur er und seine drei

Jahre jüngere Schwester Regula, und als er fünf Jahre alt war, starb sein Vater. Die Mutter heiratete daraufhin einen zehn

Jahre jüngeren Gesellen, der sich jedoch bald von ihr abwandte. So wurde die Ehe nach wenigen

Jahren wieder geschieden, und Geldsorgen begleiteten die Familie fortan. Erst der Vaterverlust, dann der so empfundene

Treuebruch der Mutter und schließlich die zunehmende Not - dies alles verursachte bei Keller ein tiefes Gefühl

der Zurückgesetztheit, dem selbst vielleicht seine Kleinwüchsigkeit noch zuzuschreiben ist. Keller wurde keine 1,60 Meter groß

und wirkte wegen seines massigen Oberkörpers verwachsen.

Doch über der Familie lag kein Glück. Von den sechs Kindern, die geboren wurden, überlebten nur er und seine drei

Jahre jüngere Schwester Regula, und als er fünf Jahre alt war, starb sein Vater. Die Mutter heiratete daraufhin einen zehn

Jahre jüngeren Gesellen, der sich jedoch bald von ihr abwandte. So wurde die Ehe nach wenigen

Jahren wieder geschieden, und Geldsorgen begleiteten die Familie fortan. Erst der Vaterverlust, dann der so empfundene

Treuebruch der Mutter und schließlich die zunehmende Not - dies alles verursachte bei Keller ein tiefes Gefühl

der Zurückgesetztheit, dem selbst vielleicht seine Kleinwüchsigkeit noch zuzuschreiben ist. Keller wurde keine 1,60 Meter groß

und wirkte wegen seines massigen Oberkörpers verwachsen. Zu einem direkten Handicap wurde 1834 ein Schulverweis. Nach dem Besuch der Armenschule und des Landknabeninstituts war Keller mit

14 Jahren in die Kantonale Industrieschule eingetreten, die auf technische und handwerkliche Berufe vorbereitete. Schon ein Jahr

später jedoch musste er sie wieder verlassen. Man hatte ihn - zu Unrecht - als Anführer eines Schülerumzuges gegen einen

missliebigen Lehrer ausgemacht und nahm den Vorfall zum Anlass, sich von dem ohnehin schon durch Respektlosigkeit aufgefallenen

Schüler zu trennen. Keller hat dieses vorzeitige und ungerechte Ende seiner Schullaufbahn nie verwunden.

Zu einem direkten Handicap wurde 1834 ein Schulverweis. Nach dem Besuch der Armenschule und des Landknabeninstituts war Keller mit

14 Jahren in die Kantonale Industrieschule eingetreten, die auf technische und handwerkliche Berufe vorbereitete. Schon ein Jahr

später jedoch musste er sie wieder verlassen. Man hatte ihn - zu Unrecht - als Anführer eines Schülerumzuges gegen einen

missliebigen Lehrer ausgemacht und nahm den Vorfall zum Anlass, sich von dem ohnehin schon durch Respektlosigkeit aufgefallenen

Schüler zu trennen. Keller hat dieses vorzeitige und ungerechte Ende seiner Schullaufbahn nie verwunden.  Da der Besuch einer anderen Schule nicht zu finanzieren war, wollte der 15-jährige im Vertrauen auf seine zeichnerische

Begabung Landschaftsmaler werden. Fünf Jahre lang ging er deshalb in Zürich bei verschiedenen Kopisten,

Dekorierern und Andenken-Malern in die Lehre, ohne jedoch über das hinaus, was er schon konnte, wesentlich etwas zu

lernen.

Da der Besuch einer anderen Schule nicht zu finanzieren war, wollte der 15-jährige im Vertrauen auf seine zeichnerische

Begabung Landschaftsmaler werden. Fünf Jahre lang ging er deshalb in Zürich bei verschiedenen Kopisten,

Dekorierern und Andenken-Malern in die Lehre, ohne jedoch über das hinaus, was er schon konnte, wesentlich etwas zu

lernen.

|

|

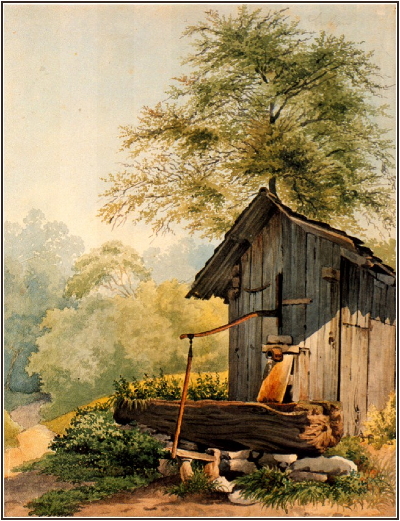

Aquarellierte Zeichnung Kellers aus dem Jahre 1837

|

Die Mutter bezahlte ihm deshalb 1840 noch einen Studienaufenthalt in München, der sich - mehrmals verlängert - auf insgesamt

zweieinhalb Jahre ausdehnte. Doch auch hier war das Resultat unbefriedigend. Keller nahm zwar Malstunden und konnte auch das

eine und andere Bild vollenden, war aber doch wenig motiviert und gab sich lieber dem Münchner 'Studentenleben' hin.

Die Mutter bezahlte ihm deshalb 1840 noch einen Studienaufenthalt in München, der sich - mehrmals verlängert - auf insgesamt

zweieinhalb Jahre ausdehnte. Doch auch hier war das Resultat unbefriedigend. Keller nahm zwar Malstunden und konnte auch das

eine und andere Bild vollenden, war aber doch wenig motiviert und gab sich lieber dem Münchner 'Studentenleben' hin.

|

|

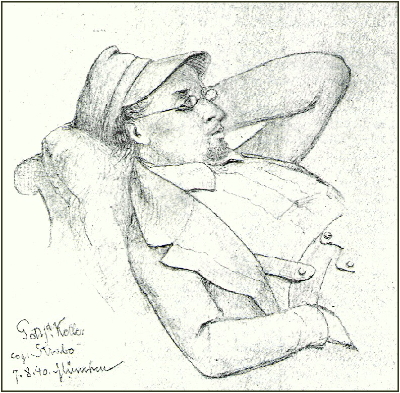

Keller als 21-jähriger Malschüler

|

|

|

Ein kleines Ölgemälde Kellers aus dem Jahre 1841

|

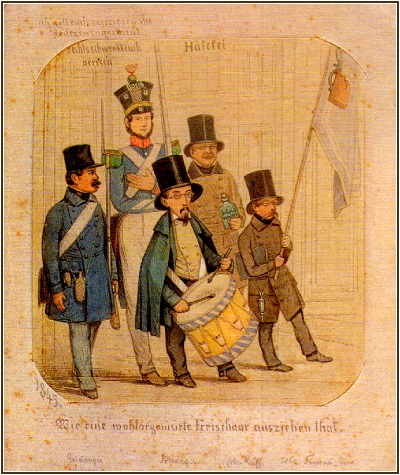

Als Keller dies - im März 1847 - schrieb, war er allerdings auch von einem schriftstellerischen Erfolg noch weit entfernt. Im Herbst 1842 aus Geldmangel

nach Zürich zurückgekehrt, blieb er monatelang untätig, weil er einfach nicht wusste, was er tun sollte. Da boten sich ihm die politischen

Verhältnisse als Betätigungsfeld an. Die revolutionäre Stimmung, die sich in den 1840er Jahren von Frankreich her ausbreitete, ergriff auch die

Schweiz und führte hier zu Konflikten zwischen der protestantischen Bevölkerungsmehrheit und der katholischen Kirche, weil diese aufgrund der demokratischen

Entwicklung um ihren Einfluss fürchtete. 1847 kam es deshalb sogar zu einem schweizerischen Bruderkrieg, in dem mehrere katholische Kantone an der

Abspaltung gehindert wurden, bevor ein Bundesstaat alle Kantone vereinigte. Keller ergriff in einer Reihe von Gedichten - veröffentlicht 1846 - Partei für

eine liberale, demokratische und unabhängige Schweiz und legte damit den Grundstein für sein Ansehen als ein speziell 'vaterländischer' Autor. Er

beteiligte sich aber auch an Freischar-Auszügen gegen 'jesuitische Verschwörungen' und 'ultramontane Umtriebe', wie man die Glaubensbekenntnisse

der 'jenseits der Berge' - in Rom - verankerten Katholiken bezeichnete.

Als Keller dies - im März 1847 - schrieb, war er allerdings auch von einem schriftstellerischen Erfolg noch weit entfernt. Im Herbst 1842 aus Geldmangel

nach Zürich zurückgekehrt, blieb er monatelang untätig, weil er einfach nicht wusste, was er tun sollte. Da boten sich ihm die politischen

Verhältnisse als Betätigungsfeld an. Die revolutionäre Stimmung, die sich in den 1840er Jahren von Frankreich her ausbreitete, ergriff auch die

Schweiz und führte hier zu Konflikten zwischen der protestantischen Bevölkerungsmehrheit und der katholischen Kirche, weil diese aufgrund der demokratischen

Entwicklung um ihren Einfluss fürchtete. 1847 kam es deshalb sogar zu einem schweizerischen Bruderkrieg, in dem mehrere katholische Kantone an der

Abspaltung gehindert wurden, bevor ein Bundesstaat alle Kantone vereinigte. Keller ergriff in einer Reihe von Gedichten - veröffentlicht 1846 - Partei für

eine liberale, demokratische und unabhängige Schweiz und legte damit den Grundstein für sein Ansehen als ein speziell 'vaterländischer' Autor. Er

beteiligte sich aber auch an Freischar-Auszügen gegen 'jesuitische Verschwörungen' und 'ultramontane Umtriebe', wie man die Glaubensbekenntnisse

der 'jenseits der Berge' - in Rom - verankerten Katholiken bezeichnete.

|

|

Keller (mit Trommel) als Freischärler

|

An Kellers misslicher persönlicher Lage änderten diese Aktivitäten allerdings nichts. Er ging auf die Dreißig zu, lebte auf Kosten

der Mutter und war ohne Beruf - was sollte aus ihm werden? Ein kleiner Lichtblick war, dass ihm die Züricher Regierung in Anerkennung seines

politischen Einsatzes 1848 ein Stipendium von 800 Franken für ein Jahr Auslandsaufenthalt gewährte. Keller entschied sich

für Heidelberg, hoffend, in dieser Heimatstadt der Romantik Fortschritte auf seinem Wege zum Schriftsteller machen zu können.

An Kellers misslicher persönlicher Lage änderten diese Aktivitäten allerdings nichts. Er ging auf die Dreißig zu, lebte auf Kosten

der Mutter und war ohne Beruf - was sollte aus ihm werden? Ein kleiner Lichtblick war, dass ihm die Züricher Regierung in Anerkennung seines

politischen Einsatzes 1848 ein Stipendium von 800 Franken für ein Jahr Auslandsaufenthalt gewährte. Keller entschied sich

für Heidelberg, hoffend, in dieser Heimatstadt der Romantik Fortschritte auf seinem Wege zum Schriftsteller machen zu können.

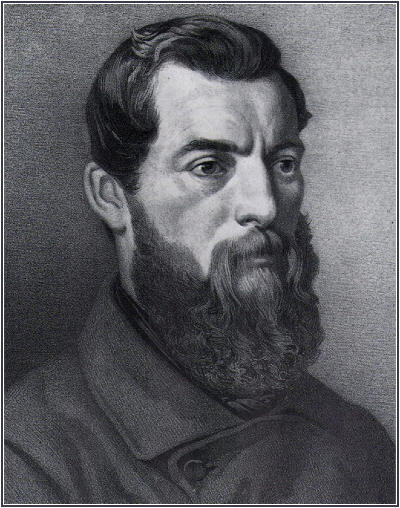

Das war auch der Fall, wenn schon ganz anders als erwartet. In Heidelberg las der Philosoph Ludwig Feuerbach, nicht an der Universität,

sondern auf Einladung der Studenten im Rathaus, denn Feuerbach war ein radikaler Materialist - ein geistiger Vater von Karl Marx -, und seine

Schriften waren vor der Revolution noch verboten gewesen. Feuerbach lehrte, dass der Mensch sich an das Diesseits halten müsse,

der Glaube an Gott eine Selbsttäuschung sei und man nur in der Natur die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erkenne. Für Keller

war diese Lehre eine Offenbarung. Er bekannte, dass ihm mit der 'Absetzung' Gottes die Welt unendlich viel schöner und tiefer geworden sei und

dass er sich jetzt überhaupt erst aufgefordert fühle, seinem Leben einen Sinn zu geben, da ich keine Aussicht habe, das Versäumte

in irgendeinem Winkel der Welt nachzuholen (an Wilhelm Baumgartner am 27. März 1851).

Das war auch der Fall, wenn schon ganz anders als erwartet. In Heidelberg las der Philosoph Ludwig Feuerbach, nicht an der Universität,

sondern auf Einladung der Studenten im Rathaus, denn Feuerbach war ein radikaler Materialist - ein geistiger Vater von Karl Marx -, und seine

Schriften waren vor der Revolution noch verboten gewesen. Feuerbach lehrte, dass der Mensch sich an das Diesseits halten müsse,

der Glaube an Gott eine Selbsttäuschung sei und man nur in der Natur die Gesetzmäßigkeiten des Lebens erkenne. Für Keller

war diese Lehre eine Offenbarung. Er bekannte, dass ihm mit der 'Absetzung' Gottes die Welt unendlich viel schöner und tiefer geworden sei und

dass er sich jetzt überhaupt erst aufgefordert fühle, seinem Leben einen Sinn zu geben, da ich keine Aussicht habe, das Versäumte

in irgendeinem Winkel der Welt nachzuholen (an Wilhelm Baumgartner am 27. März 1851).

|

|

Ludwig Feuerbach (1804-1872)

|

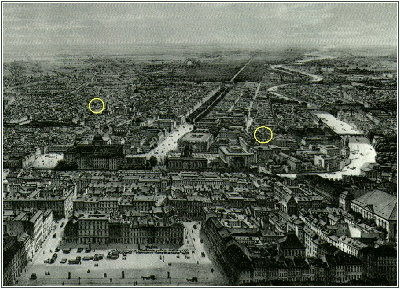

Neben anderen schriftstellerischen Plänen reifte in dieser Zeit sein Hauptwerk "Der grüne Heinrich", ein Roman über

die Irrtümer und Irrwege seiner Jugend bis hin zu seinem Scheitern als Malschüler in München. Geschrieben hat er diesen Roman von 1850 bis

1855 in Berlin, wohin er nach dem Heidelberger Jahr gegangen war.

Neben anderen schriftstellerischen Plänen reifte in dieser Zeit sein Hauptwerk "Der grüne Heinrich", ein Roman über

die Irrtümer und Irrwege seiner Jugend bis hin zu seinem Scheitern als Malschüler in München. Geschrieben hat er diesen Roman von 1850 bis

1855 in Berlin, wohin er nach dem Heidelberger Jahr gegangen war.

|

|

Berlin in westlicher Richtung (1855)

|

|

|

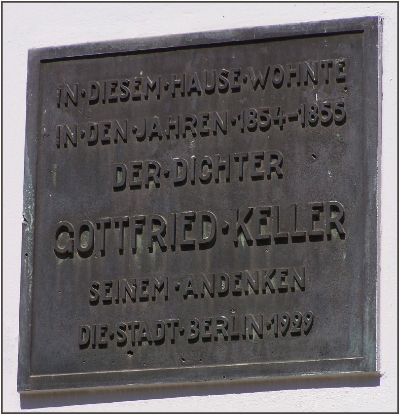

Kellers Wohngegend 1855: Die Berliner Bauhofstraße

|

|

|

Gedenktafel Bauhofstraße 2

|

Die Berliner Zeit war für Keller eine harte Prüfung. Zwar hatte er - erstaunlich selbstbewusst - von dem Braunschweiger

Verleger Vieweg einen beachtlichen Vorschuss auf den entstehenden "Grünen Heinrich" erhalten können, brauchte aber weiterhin

Geld von seiner Mutter und fristete bei beständigen Schulden in der Großstadt ein kümmerliches Leben. Um ihn dort auszulösen,

warben zuletzt noch Freunde aus der Freischarenzeit einen größeren Geldbetrag in der Schweiz für ihn ein, und auch die Züricher

Regierung griff ihm noch einmal unter die Arme.

Die Berliner Zeit war für Keller eine harte Prüfung. Zwar hatte er - erstaunlich selbstbewusst - von dem Braunschweiger

Verleger Vieweg einen beachtlichen Vorschuss auf den entstehenden "Grünen Heinrich" erhalten können, brauchte aber weiterhin

Geld von seiner Mutter und fristete bei beständigen Schulden in der Großstadt ein kümmerliches Leben. Um ihn dort auszulösen,

warben zuletzt noch Freunde aus der Freischarenzeit einen größeren Geldbetrag in der Schweiz für ihn ein, und auch die Züricher

Regierung griff ihm noch einmal unter die Arme.

|

|

Keller mit 35 Jahren

|

Geldgründe waren es auch, die Keller in dieser Zeit an einen Band mit Schweizer Erzählungen denken ließen.

'Dorfgeschichten' mit landestypischer Einfärbung standen als Zeugnisse des aufkommenden Realismus in hohem Ansehen, und Keller

konnte mit der Schweiz von einer vergleichsweise unbekannten Region erzählen. So begann er 1854 die "Leute von

Seldwyla" zu schreiben, mitten in Berlin und nur ein paar Schritte von den 'Linden', dem Schlossplatz und dem Lustgarten entfernt, die

im Übrigen samt der Stadt auch sonst keinerlei Spuren in seinem Werk hinterlassen haben.

Geldgründe waren es auch, die Keller in dieser Zeit an einen Band mit Schweizer Erzählungen denken ließen.

'Dorfgeschichten' mit landestypischer Einfärbung standen als Zeugnisse des aufkommenden Realismus in hohem Ansehen, und Keller

konnte mit der Schweiz von einer vergleichsweise unbekannten Region erzählen. So begann er 1854 die "Leute von

Seldwyla" zu schreiben, mitten in Berlin und nur ein paar Schritte von den 'Linden', dem Schlossplatz und dem Lustgarten entfernt, die

im Übrigen samt der Stadt auch sonst keinerlei Spuren in seinem Werk hinterlassen haben.

|

|

Hummel: Granitschale im Berliner Lustgarten

|

Über die 'Romeo und Julia'-Geschichte hatte Keller allerdings schon acht Jahre vorher nachgedacht. Eine Meldung der Züricher

Freitagszeitung vom 3. September 1847 hatte seine Aufmerksamkeit erregt und ihn den Plan zu einer Versdichtung fassen lassen. Die Meldung lautete:

Über die 'Romeo und Julia'-Geschichte hatte Keller allerdings schon acht Jahre vorher nachgedacht. Eine Meldung der Züricher

Freitagszeitung vom 3. September 1847 hatte seine Aufmerksamkeit erregt und ihn den Plan zu einer Versdichtung fassen lassen. Die Meldung lautete:

|

- Sachsen. - Im Dorfe Altsellerhausen, bei Leipzig, liebten sich ein Jüngling von 19 Jahren und ein Mädchen von 17 Jahren, beide Kinder

armer Leute, die aber in einer tödtlichen Feindschaft lebten, und nicht in eine Vereinigung des Paares willigen wollten. Am 15. August begaben

sich die Verliebten in eine Wirthschaft, wo sich arme Leute vergnügen, tanzten daselbst bis Nachts 1 Uhr, und entfernten sich hierauf. Am

Morgen fand man die Leichen beider Liebenden auf dem Felde liegen; sie hatten sich durch den Kopf geschossen.

|

Bereits zwei Wochen später hatte Keller auch den Streitgrund für die Feindschaft der beiden Familien entworfen:

Bereits zwei Wochen später hatte Keller auch den Streitgrund für die Feindschaft der beiden Familien entworfen:

Bei der Ausarbeitung der Geschichte zu einer Versnovelle, die er Anfang 1849 in Heidelberg in Angriff nahm, kam Keller allerdings nicht weit. Nur

die folgenden sieben Strophen fanden sich in seinem Nachlass:

Bei der Ausarbeitung der Geschichte zu einer Versnovelle, die er Anfang 1849 in Heidelberg in Angriff nahm, kam Keller allerdings nicht weit. Nur

die folgenden sieben Strophen fanden sich in seinem Nachlass:

|

Aus eines stromdurchzognen reichen Grundes

Gedehnten Feldern, Wäldern, Flur und Moor Hebt eine Welle dieses Erdenrundes Den breiten Rücken sonnbeglänzt empor. Nicht eine Welle, die im Sturm sich ballte, Mit scharfem Grat, von weißem Schaum gekrönt, Nein! die noch langsam hin und friedlich wallte, Als sich die Elemente ausgesöhnt. Das Grün des Friedens kleidet ihre Lenden, Ein zartes Grün von jungem Birkenhain; Doch von der Höhe winkt den Menschenhänden Der Ernte Gold im heitern Sonnenschein. Dort dehnen sich drei mächtige Ackerlängen, Drei Bänder, über die sanfte Wölbung hin, Wer in der Niedrung steht, sieht drüber den Himmel hängen Und durch die Ähren die weißen Wolken ziehn. Drei Äcker, eine wahre Augenweide Für jeden, der geführt schon einen Pflug, Die laufen nebeneinander über die Haide In grader Flucht vor unsres Auges Flug. Auf zweien dieser Äcker, die den dritten In ihre Mitte schließen, war die Frucht Die unschätzbare, eben abgeschnitten Geführt schon in der Scheunen sichre Bucht. Da lagen sie gestreckt in braunen Farben, Die unzählbar die welke Stoppel lieh, Verlassne Jugendheimat goldner Garben; Der Sommermorgen nur überthaute sie. |

Es spricht für Kellers selbstkritischen Blick, dass er die Arbeit an diesem Vorhaben eingestellt hat. Abgesehen von dem Widerspruch,

dass in der vierten Strophe das Korn noch steht, während es in der sechsten schon 'in der Scheunen sichre Bucht' eingebracht ist,

ist dies weiter nichts als eine verkrampfte Reimerei im schwülstig-pathetischen Tonfall seiner frühen 'vaterländischen' Lyrik. Vermutlich

ist es den Vorlesungen Feuerbachs zu danken, dass Keller sich des Unrealistischen und Unnatürlichen dieser Darbietungsform alsbald

bewusst geworden ist.

Es spricht für Kellers selbstkritischen Blick, dass er die Arbeit an diesem Vorhaben eingestellt hat. Abgesehen von dem Widerspruch,

dass in der vierten Strophe das Korn noch steht, während es in der sechsten schon 'in der Scheunen sichre Bucht' eingebracht ist,

ist dies weiter nichts als eine verkrampfte Reimerei im schwülstig-pathetischen Tonfall seiner frühen 'vaterländischen' Lyrik. Vermutlich

ist es den Vorlesungen Feuerbachs zu danken, dass Keller sich des Unrealistischen und Unnatürlichen dieser Darbietungsform alsbald

bewusst geworden ist.

Die Wiederaufnahme des Stoffes im Rahmen der Seldwyla-Geschichten im Jahre 1855 fällt zusammen mit der unglücklichen Liebe Kellers

zu der 24-jährigen Betty Tendering (1831-1902). Er hatte sie im Hause ihrer Schwester, der Verlegersgattin Lina Duncker, kennengelernt

und eine zwar zu bemerkende, aber wohl nie ausgesprochene Zuneigung zu ihr gefasst. Schon zweimal hatte er vergeblich um Frauen geworben

und die Zurückweisung durch sie nur schwer verwunden. Jetzt stand er als Autor des vierbändigen 'Grünen Heinrich' (1854/55) zwar nicht

mehr mit gewissermaßen leeren Händen da, aber seine unübersehbare Armut und erst recht seine Kleinwüchsigkeit ließen

ihn in den Augen schöner Frauen als Ehemann schwerlich infrage kommen. Ich sage Ihnen, schrieb er am 2. November 1855 an

seinen Freund, den Literaturhistoriker Hermann Hettner (1821-1882), das größte Übel und die wunderlichste Komposition, die

einem Menschen passieren kann, ist, hochfahrend, bettelarm und verliebt zu gleicher Zeit zu sein und zwar in eine elegante Personnage.

Die bis in den Tod gegenseitige Liebe von Sali und Vrenchen kann man auch als den Wunschtraum Kellers verstehen, eine Betty Tendering

oder sonst jemand möchte sich einmal so gegen alle Widerstände ihm in Liebe zuwenden.

Die Wiederaufnahme des Stoffes im Rahmen der Seldwyla-Geschichten im Jahre 1855 fällt zusammen mit der unglücklichen Liebe Kellers

zu der 24-jährigen Betty Tendering (1831-1902). Er hatte sie im Hause ihrer Schwester, der Verlegersgattin Lina Duncker, kennengelernt

und eine zwar zu bemerkende, aber wohl nie ausgesprochene Zuneigung zu ihr gefasst. Schon zweimal hatte er vergeblich um Frauen geworben

und die Zurückweisung durch sie nur schwer verwunden. Jetzt stand er als Autor des vierbändigen 'Grünen Heinrich' (1854/55) zwar nicht

mehr mit gewissermaßen leeren Händen da, aber seine unübersehbare Armut und erst recht seine Kleinwüchsigkeit ließen

ihn in den Augen schöner Frauen als Ehemann schwerlich infrage kommen. Ich sage Ihnen, schrieb er am 2. November 1855 an

seinen Freund, den Literaturhistoriker Hermann Hettner (1821-1882), das größte Übel und die wunderlichste Komposition, die

einem Menschen passieren kann, ist, hochfahrend, bettelarm und verliebt zu gleicher Zeit zu sein und zwar in eine elegante Personnage.

Die bis in den Tod gegenseitige Liebe von Sali und Vrenchen kann man auch als den Wunschtraum Kellers verstehen, eine Betty Tendering

oder sonst jemand möchte sich einmal so gegen alle Widerstände ihm in Liebe zuwenden.

|

|

Betty Tendering mit 22 Jahren

|

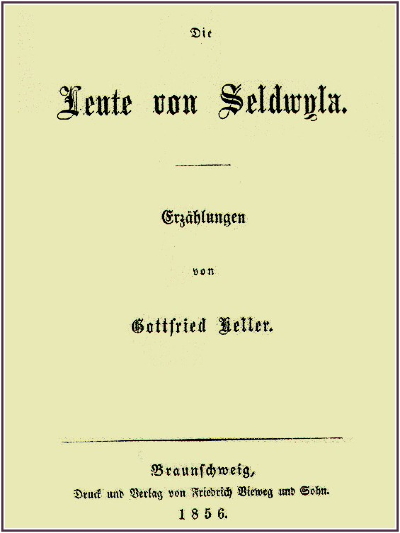

Trotz ständiger Querelen mit seinem Verleger erschienen die 'Leute von Seldwyla' 1856 auch wiederum bei Vieweg in Braunschweig,

zunächst mit nur fünf Novellen, obwohl Keller zwei weitere schon entworfen hatte. "Der Schmied seines Glücks"

und "Die missbrauchten Liebesbriefe" wurden wegen der Bandstärke für einen zweiten Band zurückgelegt,

der dann aber erst 1874 zustande kam.

Trotz ständiger Querelen mit seinem Verleger erschienen die 'Leute von Seldwyla' 1856 auch wiederum bei Vieweg in Braunschweig,

zunächst mit nur fünf Novellen, obwohl Keller zwei weitere schon entworfen hatte. "Der Schmied seines Glücks"

und "Die missbrauchten Liebesbriefe" wurden wegen der Bandstärke für einen zweiten Band zurückgelegt,

der dann aber erst 1874 zustande kam.

|

|

Die Erstausgabe der 'Leute von Seldwyla'

|

Als Keller Ende 1855 von Berlin in die Heimat zurückkehrte, stand er mit dem veröffentlichten Roman und dem fertiggestellten

Erzählungsband jedenfalls nicht mehr ganz so gescheitert da wie bei seiner ersten Heimkehr 1842 aus München, auch wenn es noch

weitere sechs Jahre dauern sollte, bis er in Zürich mit der Berufung zum Staatsschreiber endlich wirtschaftlich festen Boden unter den

Füßen hatte.

Als Keller Ende 1855 von Berlin in die Heimat zurückkehrte, stand er mit dem veröffentlichten Roman und dem fertiggestellten

Erzählungsband jedenfalls nicht mehr ganz so gescheitert da wie bei seiner ersten Heimkehr 1842 aus München, auch wenn es noch

weitere sechs Jahre dauern sollte, bis er in Zürich mit der Berufung zum Staatsschreiber endlich wirtschaftlich festen Boden unter den

Füßen hatte.