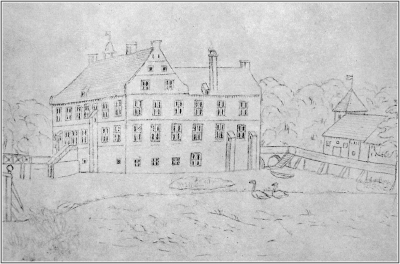

Annette von Droste-Hülshoff - eigentlich Anna Elisabeth von Droste - wurde am 12. Januar 1797 auf der Burg

Hülshoff bei Münster geboren. Ihr Vater, Freiherr Clemens August von Droste-Hülshoff, besaß ausreichend Land und Güter, dass die

Familie davon leben und sich auch noch ein Stadthaus in Münster leisten konnte. Als geistig interessierter Mann verbrachte er viel Zeit mit Büchern und

sorgte auf seinem Schloss für ein reges geselliges Leben.

|

|

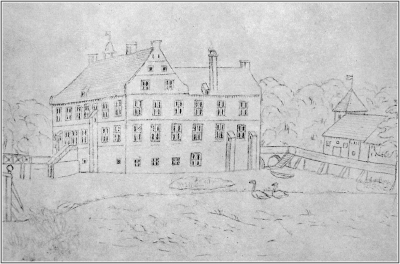

Das Wasserschloss Hülshoff bei Münster

|

Die vier Kinder wurden zunächst von der Mutter, einer geborenen Freifrau von Haxthausen, unterrichtet, erhielten als Heranwachsende aber auch Hauslehrer,

wobei für die beiden Mädchen vor allem auf Musik, Zeichnen und Literatur Wert gelegt wurde.

|

|

Das Schloss in einer Zeichnung der Schwester Jenny

|

Die jüngere Tochter Annette, immer von schwacher Gesundheit, zeigte früh eine besondere Begabung für das Versemachen, schon als Kind

pflegte sie ihre Gedichte im Familienkreis vorzutragen. Bei den zahlreichen Aufenthalten der Hülshoffs auf den Landsitzen in der Umgebung war sie bald auch

als Vorleserin gefragt und erweiterte auf diese Weise rasch ihre literarischen Kenntnisse. Eigene dichterische Vorhaben entwickelten sich daraus fast von selbst - schon

die Fünfzehnjährige hieß als angehende Dichterin 'die Droste'.

|

|

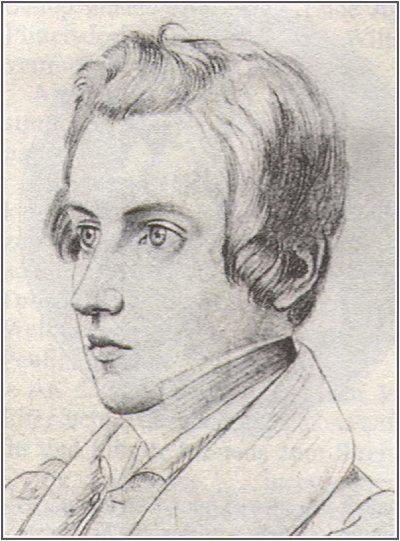

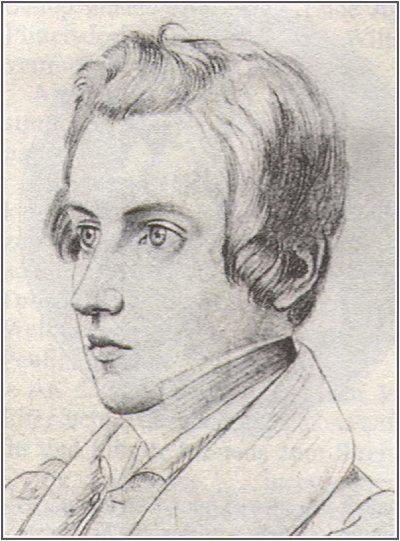

Annette mit 21 Jahren

|

Besonders starke Eindrücke empfing sie bei den Aufenthalten in Bökendorf, dem Gut der mütterlichen Familie im vormaligen Bistum Paderborn (seit

1803 preußisch). Der Großvater von Haxthausen machte sie mit Volksliedern aus dieser Gegend bekannt, sein Sohn August (aus einer zweiten Ehe

und nur fünf Jahre älter als sie) brachte den Märchensammler Wilhelm Grimm (1786-1859) mit und beteiligte sich auch selbst an der Sammlung

und Bearbeitung von Volksdichtungen.

|

|

Haus Bökerhof

|

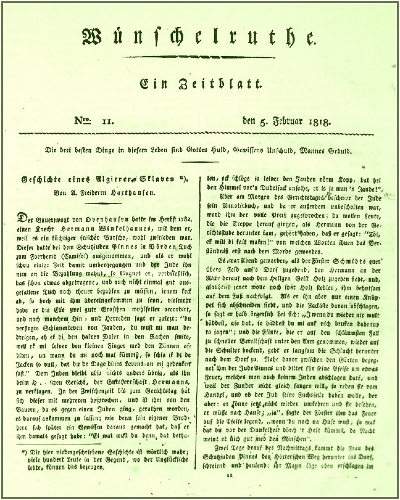

Von August von Haxthausen erschien 1818 auch die "Geschichte eines Algierer-Sklaven", die Annette von Droste-Hülshoff die

maßgebliche Anregung zu ihrer 'Judenbuche' lieferte (siehe unter

ZITATE).

|

|

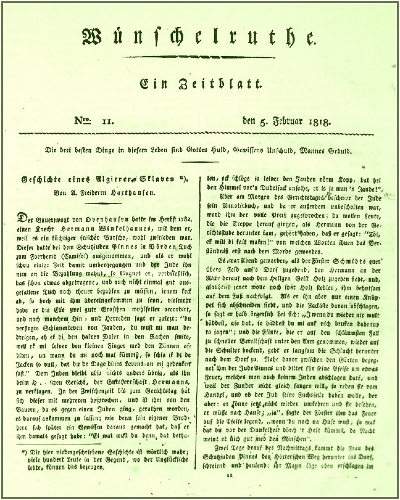

Die historische Judenmord-Geschichte

|

Zu dieser Zeit standen allerdings noch andere Pläne für sie im Vordergrund. Sie arbeitet an einem Trauerspiel ("Bertha"), an einem Ritter-Epos

("Walther") und an einem Zyklus Geistlicher Gedichte für ihre Bökendorfer Stiefgroßmutter. Dieser Zyklus, der auf jeden

Sonntag des Kirchenjahres ein Gedicht enthält, erschien als 'Geistliches Jahr' erst nach ihrem Tod und bewirkte, dass sie von einem Teil der

Öffentlichkeit fortan vor allem als 'katholische' Dichterin wahrgenommen wurde.

|

|

Annette mit 23 Jahren

|

Dabei hatten gerade diese Gedichte einen sehr weltlichen Hintergrund: ein unglückliches Liebesverhältnis zu dem ebenfalls nach Bökendorf

eingeladenen Heinrich Straube (1794-1847). Zu Ostern 1820 hatte sich eine nähere Beziehung zu diesem angebahnt, die mit einer Unstimmigkeit

endete. Der Bitte um Vermittlung wichen August von Haxthausen und ihre Cousine Anna jedoch aus, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie nicht ihre Hand dazu reichen

wollten, dass die Freiin von Droste-Hülshoff sich mit dem mittellosen Bürgerlichen Heinrich Straube verband. Annette von Droste-Hülshoff

jedoch fühlte sich von ihren Verwandten hintergangen und ist danach für viele Jahre nicht mehr nach Bökendorf gefahren. Zu August von Haxthausen

war ihr Verhältnis ohnehin immer gespannt, da sie den Eindruck hatte, dass er ihre dichterischen Bemühungen nicht ernst nahm.

|

|

Der Bökerhof in einer Zeichnung

|

In den Folgejahren hat sich Annette von Droste-Hülshoff den Aufzeichnungen ihrer Schwester zufolge sehr viel mehr auf einem anderen Feld ihrer

Begabung betätigt: dem der Musik. Ihre musikalische Ausbildung - Klavier und Gesang - hatte sie nicht nur früh schon zu Auftritten bei Familientreffen

befähigt, sie hatte sie auch angeregt, eigene Musikstücke zu komponieren. Sie begann Goethe-Gedichte zu vertonen und versuchte sich auch an mehreren

Opern, die allerdings sämtlichst Fragmente blieben. Auch sonst werden ihre Arbeiten auf diesem Gebiet als zwar technisch beachtlich, aber doch konventionell

eingestuft, so dass sie das Niveau der damals üblichen Hausmusik nicht überschritten. Betätigungen auf diesem Gebiet waren früher ja weit

verbreitet, da alle Musik, die man hören wollte, noch selbst gespielt oder auch arrangiert werden musste.

Im Juli 1826 starb mit 66 Jahren Annette von Droste-Hülshoffs Vater. Sie zog mit ihrer Mutter aus der Burg Hülshoff aus (die ihr Bruder als Wohnsitz

übernahm) und siedelte in das nicht weit entfernte 'Rüschhaus' um, ein kleines Gut, das für diesen Zweck schon erworben worden war.

|

|

Das Rüschhaus in einer Zeichnung

|

|

|

Das Rüschhaus heute

|

Sie erhielt als Erbteil einen Betrag von 300 Talern jährlich, was für eine Person allein - bei kostenlosem Wohnen und reichlich Naturalien - eine gute

Ausstattung war (geschätzt 1000 Euro monatlich). Die Bemühungen ihrer Mutter, sie an der Bewirtschaftung des Rüschhauses zu

beteiligen, hatten allerdings wenig Erfolg. Sie zog sich lieber in ihr 'Schneckenhäuschen' zurück.

|

|

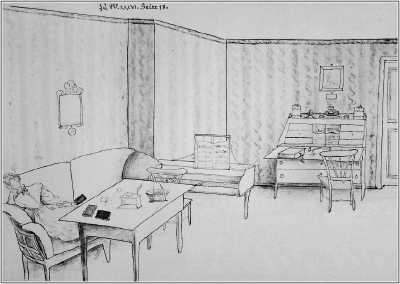

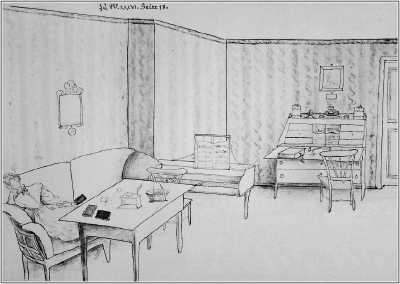

Das Arbeitszimmer im Rüschhaus

|

Das 'Schneckenhäuschen' war ihr Wohnzimmer an der Westseite des Hauses und wurde von einer Besucherin so beschrieben:

Klein, schmal und niedrig, lag es im Entresol [Halbgeschoss] wie ein Versteck, an dem man auf der breiten Treppe ahnungslos vorüberging, wenn man nicht

in seine Geheimnisse eingeweiht war. Vier kleine Fenster öffneten sich nach dem Waldrevier ... Glasmalereien, Wappenschilder und Heiligenbilder zierten

die Stube, aber die sonstigen Geräte waren ärmlich und alt. Ein winzig kleiner Flügel, noch aus der Kindheit der Klaviatur stammend, ... stand neben

einem großen häßlichen Sofa und einem unpolierten Tische, auf demselben befanden sich stets mehrere Porzellanschalen mit frisch gepflückten

Feldblumen und Heidekräutern. ... Auf dem großen schwarzen Sofa pflegte sie mit untergeschlagenen Füßen zu sitzen, um abwechselnd zu

träumen, zu dichten und zu schreiben.

|

|

Die Fenster des 'Schneckenhäuschens'

|

Unterbrochen von längeren Aufenthalten in ihrem weitläufigen Verwandten- und Bekanntenkreis, aber auch von Krankheitsphasen, verging mehr als ein

Jahrzehnt, bevor sich Annette von Droste-Hülshoff wieder verstärkt dichterischen Plänen zuwandte. Zunehmend wichtig dafür wurde die

Bekanntschaft mit dem jungen Levin Schücking, der ihr von dessen Mutter Catharina Schücking, geborene Busch (1791-1831) gewissermaßen als

Schützling anempfohlen worden war. Catharina Busch hatte selbst in ihrer Jugend Gedichte veröffentlicht und war das Idol der jungen Annette gewesen,

bevor sie 1814 heiratete und sich aus dem literarischen Leben zurückzog.

Ihr Sohn zeigte sich schon früh literarisch interessiert, sodass Annette von Droste-Hülshoff es nach dem Tod seiner Mutter als ihre Pflicht ansah,

in dieser Hinsicht für sein Fortkommen zu sorgen. Verschiedene Versuche, ihm Sekretärs- oder Hauslehrerstellen zu vermitteln, hatten zwar keinen Erfolg,

aber die nach 1837 häufigen Aussprachen über ihre wechselseitigen literarischen Vorhaben waren schließlich für beide von Nutzen.

|

|

Levin Schücking 1834

|

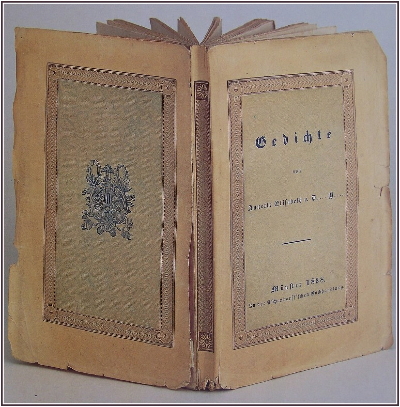

Die Vielzahl abschließbarer Dichtungen - ein Roman, mehrere Novellen und Epen und sowie Gedichte aller Art - ließ Annette von Droste Hülshoff in den

30er Jahren auf verschiedenen Wegen nach einer Druckmöglichkeit suchen. Schließlich kam eine Verbindung zu der Aschendorff'schen Buchhandlung

in Münster zustande, die 1838 eine erste Gedichtsammlung von ihr herausbrachte.

|

|

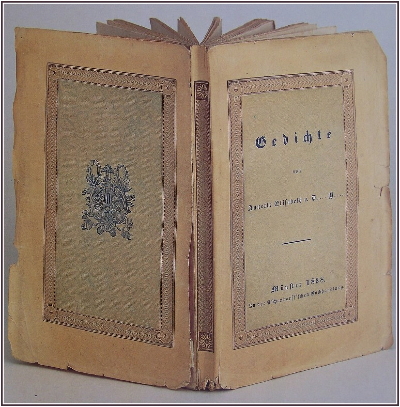

Gedichte von Annette Elisabeth v. D.... H....

|

Der Band, der hauptsächlich die Epen "Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard", "Die Schlacht im Loener Bruch" und "Des

Arztes Vermächtnis" enthielt, war allerdings ein Misserfolg. Nicht nur wurden von den 400 Exemplaren zu Drostes Lebzeiten nicht einmal 100 Exemplare

verkauft, auch Teile ihrer Familie reagierten mit Tadel und Spott.

Die Wiederannäherung an die Haxthausen'sche Verwandtschaft und erneute Besuche dort führten Annette von Droste-Hülshoff aber die

Geschichte des 'Algierer-Sklaven' wieder vor Augen, die sie schon vor längerer Zeit kennengelernt hatte. Im Sommer 1838 und wiederum 1839

hielt sie sich für mehrere Monate in Abbenburg auf, einem Gut, das - unweit von Bökendorf gelegen - ebenfalls den Haxthausens gehörte.

|

|

Das Gutshaus Abbenburg

|

Am 24. August 1839 schrieb sie an Christoph Bernhard Schlüter von dort:

Ich habe jetzt wieder den Auszug aus den Ackten gelesen, den mein Onkel schon vor vielen Jahren in ein Journal rücken ließ, und dessen ich mich

nur den Hauptumständen nach erinnerte - es ist schade, daß ich nicht früher drüber kam - er enthält eine Menge höchst merkwürdiger

Umstände und Aeußerungen, die ich jetzt nur zum Theil benutzen kann, wenn ich die Geschichte nicht ganz von Neuem schreiben will ...

Teile der 'Judenbuche' waren zu dieser Zeit also bereits zu Papier gebracht, wie auch die hinterlassenen Manuskripte zeigen. Der Handlungsraum

dürfte aber erst bei diesem Aufenthalt endgültig festgelegt worden sein, da Abbenburg seiner Lage nach das Vorbild für den

Sitz des Gutsherren in der Novelle geworden ist (siehe unter

SCHAUPLÄTZE).

|

|

Annette von D.-H. im Jahre 1838

|

Die Ausarbeitung des Werkes allerdings zog sich hin. Sie wurde teils verzögert, teils befördert durch das umfassendere

Projekt einer Schilderung des ganzen Westfalenlandes. In der populären Reihe "Das malerische und romantische Deutschland" war

Westfalen nicht berücksichtigt worden, was gleich mehrere Autoren dieser Region nicht auf sich beruhen lassen wollten. Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

plante und verfasste mit Levin Schücking einen entsprechenden Ergänzungsband, der 1841 erschien, ein weiteres Projekt sollte Westfalen in einem

Band "Deutschland im 19. Jahrhundert" vorstellen, und Annette von Droste-Hülshoff, in beide Vorhaben eingebunden, dachte an eine Art

Reiseroman, der Land und Leute aus der Sicht eines Lausitzer Adligen schildern sollte. Die 'Judenbuche' war deshalb zeitweilig als eine Geschichte innerhalb

dieses Romans vorgesehen.

|

|

Levin Schücking um 1845

|

Der an allen diesen Projekten beteiligte Levin Schücking wurde von 1839 an Annette von Droste-Hülshoffs engster literarischer Vertrauter. Die

Gespräche mit ihm zwangen sie nicht nur dazu, sich von ihren Vorhaben klarere Vorstellungen zu bilden, sie lösten sie auch aus ihrer

romantischen Vorliebe für das bloß Spukhafte, der sie sonst allzu gern nachhing.

Einmal in jeder Woche, so schreibt Schücking 1886 in seinen "Lebenserinnerungen",

wanderte ich nach Tisch zu ihr hinaus, über Ackerkämpe, kleine Haiden und durch ein Gehölz, an dessen Ende ich oft ihre zierliche

kleine Gestalt wahrnahm, wie sie ihre blonden Locken ohne Kopfbedeckung dem Spiel des Windes überließ, auf einer alten Holzbank saß und

mit ihrem Fernrohr nach dem Kommenden ausblickte. ... Annette von Droste-Hülshoff erzählte sehr gern und erzählte vortrefflich, und wie es

bei zwei Leuten, welche von der Natur mit einem bedeutenden Organ für das Wunderbare heimgesucht waren, natürlich, wandten sich diese

Erzählungen nicht selten allerlei Geschichten aus dem Gebiet des Visionären und der Geisterwelt zu ....

Wenn in der 'Judenbuche' die Schauer-Elemente gegenüber der Darlegung sozialer Sachverhalte nur noch eine Nebenrolle spielen, ist das

sicherlich vor allem das Verdienst des auf öffentliche Wirkung bedachten Levin Schücking, und er war es auch, der für den Abdruck

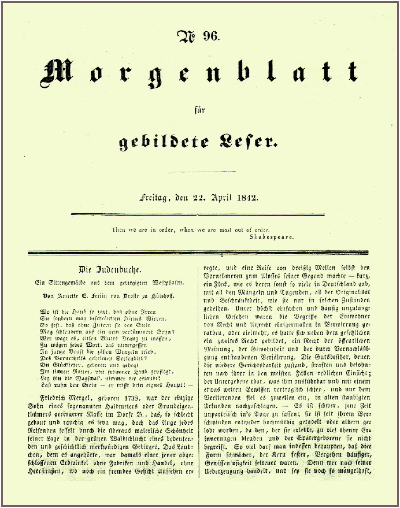

der im Herbst 1841 abgeschlossenen Novelle in dem in Stuttgart erscheinenden "Morgenblatt für gebildete Leser " sorgte. Den Titel -

"Die Judenbuche" - suchten die dortigen Redakteure aus, die Droste stimmte aber nachträglich zu.

|

|

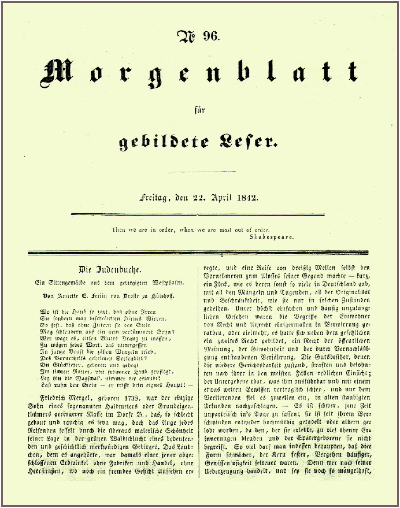

Die Erstausgabe im 'Morgenblatt'

|

Noch 1842 wurde die Novelle vom 'Westfälischen Anzeiger' - vermutlich ungenehmigt - in Fortsetzungen nachgedruckt, was für Annette von

Droste-Hülshoff aber immerhin den Vorteil hatte, dass sie auf diese Weise auch in ihrer Heimat einen größeren Leserkreis erreichte. Am 17.

November 1842 schrieb sie an Levin Schücking:

Die 'Judenbuche' hat endlich auch hier das Eis gebrochen und meine sämtlichen Gegner zum Übertritt bewogen, so saß ich des Andrängens

fast keinen Rat weiß und meine Mama anfängt ganz stolz auf mich zu werden. O tempora, o mores! Bin ich denn wirklich jetzt besser oder klüger

wie vorher?

Zur Zeit der Veröffentlichung begann sie aber bereits Meersburg am Bodensee als Aufenthaltsort vorzuziehen. Ihre Schwester Jenny hatte 1834 Joseph

von Laßberg geheiratet und war mit diesem in die Schweiz gezogen, wo sie dem 66-Jährigen, selbst 41 Jahre alt, 1836 ein Zwillingspaar - Mädchen -

gebar. Zwei Jahre später kaufte Laßberg als künftigen Familiensitz das alte Meersburger Schloss, das für die Münsteraner Verwandtschaft

fortan ein beliebter Besuchsort war.

|

|

Meersburg

|

Annette von Droste-Hülshoff hatte ihrer Schwester schon nach der Geburt der Zwillinge monatelang in der Kinderpflege beigestanden und war auch danach,

soweit es ihre Gesundheit erlaubte, immer wieder für längere Zeit bei ihr. Im Meersburger Schloss wurde ihr dann ein Zimmer zum regelmäßigen

Aufenthalt eingerichtet, so dass sie ihren Wohnsitz von 1841 an überwiegend dorthin verlegte.

|

|

Annette von D.-H.s Turmzimmer im Meersburger Schloss

|

Auf die Gesellschaft Levin Schückings brauchte sie deshalb nicht zu verzichten. Laßberg stellte ihn als Bibliothekar an und sorgte mit seinen

weitläufigen Beziehungen auch darüber hinaus für gesellige und literarische Kontakte. Auf langen Spaziergängen mit ihm entwarf

Annette von Droste-Hülshoff hier ein Großteil der 1844 bei Cotta dann neu veröffentlichten Gedichte und vermisste ihn sehr, als er im

Frühjahr 1842 eine Hauslehrerstelle im bayrischen Ellingen übernahm. Am 5. Mai 1842 schrieb sie ihm:

Weiß der Henker was du für eine inspirierende Macht über mich hast ... jedes Wort von dir ist mir wie ein Spornstich. ... Ich habe schon zwey

Stunden wachend gelegen, und in einem fort an dich gedacht, ach, ich denke immer an dich - immer, ... schreib mir nur oft - mein Talent steigt und stirbt mit

deiner Liebe - was ich werde, werde ich durch dich und um deinetwillen, sonst wäre es mir viel lieber und bequemer mir innerlich allein etwas vorzudichten.

Weiß der Henker was du für eine inspirierende Macht über mich hast ... jedes Wort von dir ist mir wie ein Spornstich. ... Ich habe schon zwey

Stunden wachend gelegen, und in einem fort an dich gedacht, ach, ich denke immer an dich - immer, ... schreib mir nur oft - mein Talent steigt und stirbt mit

deiner Liebe - was ich werde, werde ich durch dich und um deinetwillen, sonst wäre es mir viel lieber und bequemer mir innerlich allein etwas vorzudichten.

Aus solchen Bekenntnissen auf ein Liebesverhältnis zu schließen, liegt nahe und ist schon damals geschehen. Allen Erkenntnissen nach hat

es ein solches Verhältnis jedoch nicht gegeben. Anderen gegenüber nannte Schücking die Droste 'mein Mütterchen' und konnte sich auch

ohne Bruch mit ihr 1843 verheiraten. Eine Entfremdung trat dann allerdings doch ein, und als Schücking in einem seiner Romane Mitteilungen von ihr zu einer

Porträtierung des westfälischen Adels verwandte, brach sie den Kontakt zu ihm ab. Er habe an ihr gehandelt wie ihr 'grausamster Todfeind', lautete

ihr letztes Urteil.

Als eigenen Wohnsitz erwarb Annette von Droste-Hülshoff Ende 1843 in Meersburg das 'Fürstenhäuschen', ein kleines Haus auf einem Weinberg,

das sie allerdings kaum je betreten hat. Im Herbst 1844 zog sie wieder nach Westfalen ins Rüschhaus und blieb dort zwei Jahre wohnen, während

derer als Nebenfrucht der Studien zur 'Judenbuche' ihre "Westfälischen Schilderungen" erschienen. Als sie im Herbst 1846 nach Meersburg

zurückkehrte, war sie dann schon so krank, dass sie immer wieder wochenlang das Schloss nicht verlassen konnte und dauernder

Pflege bedurfte.

|

|

Das Fürstenhäuschen

|

Die Gedichte, die in dieser Zeit noch entstanden, wurden nun immerhin in Zeitschriften gelegentlich veröffentlicht, fanden größere Resonanz

aber auch nicht. Die sich ankündigende Revolution von 1848 war dem lyrischen Selbstgespräch einer Adligen nicht günstig, was im übrigen

Annette von Droste-Hülshoff auch wusste. Sie sei entschlossen, hatte sie schon im Sommer 1843 an ihre Freundin Elise Rüdiger geschrieben,

unsre blasirte Zeit und ihre Zustände gänzlich mit dem Rücken anzusehn, - ich mag und will jetzt

nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden, und vielleicht gelingts mir, da es im Grunde ... nur das

entschlossene Opfer der Gegenwart verlangt.

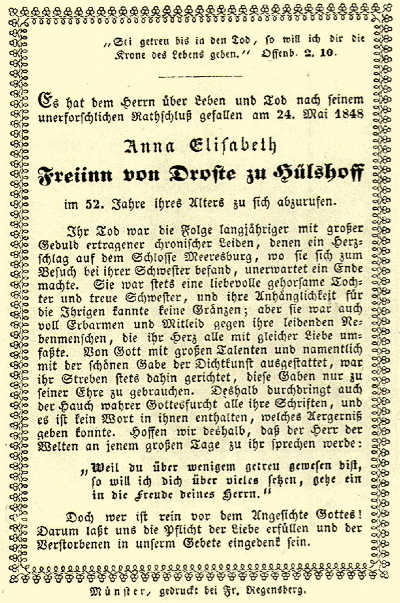

Den Ausbruch der Revolution selbst nahm sie mit großer Besorgnis auf, immer gewärtig, dass die revolutionären Bürger das

Schloss der Laßbergs stürmen und sie daraus vertreiben könnten. Dazu kam es nicht, sie starb am 24. Mai 1848 an einer Herz- und

Lungenschwäche.

|

|

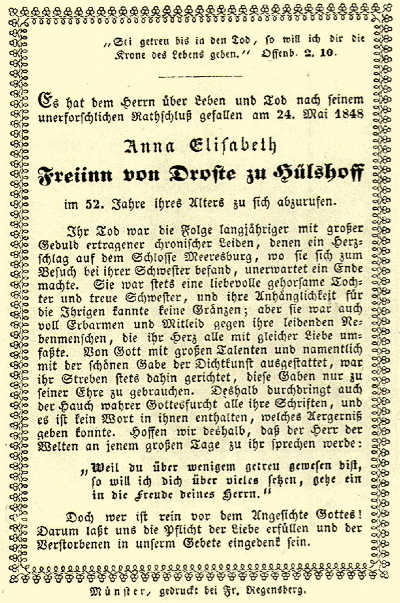

Der Nachruf

|

Beerdigt wurde sie auf dem Friedhof von Meersburg und konnte jedenfalls mit der "Judenbuche" ein halbes Jahrhundert später

ein Jahr um Jahr größeres Lesepublikum wirklich erreichen.

|

|

Der Grabstein

|

Annette von Droste-Hülshoff - eigentlich Anna Elisabeth von Droste - wurde am 12. Januar 1797 auf der Burg

Hülshoff bei Münster geboren. Ihr Vater, Freiherr Clemens August von Droste-Hülshoff, besaß ausreichend Land und Güter, dass die

Familie davon leben und sich auch noch ein Stadthaus in Münster leisten konnte. Als geistig interessierter Mann verbrachte er viel Zeit mit Büchern und

sorgte auf seinem Schloss für ein reges geselliges Leben.

Annette von Droste-Hülshoff - eigentlich Anna Elisabeth von Droste - wurde am 12. Januar 1797 auf der Burg

Hülshoff bei Münster geboren. Ihr Vater, Freiherr Clemens August von Droste-Hülshoff, besaß ausreichend Land und Güter, dass die

Familie davon leben und sich auch noch ein Stadthaus in Münster leisten konnte. Als geistig interessierter Mann verbrachte er viel Zeit mit Büchern und

sorgte auf seinem Schloss für ein reges geselliges Leben.

Die vier Kinder wurden zunächst von der Mutter, einer geborenen Freifrau von Haxthausen, unterrichtet, erhielten als Heranwachsende aber auch Hauslehrer,

wobei für die beiden Mädchen vor allem auf Musik, Zeichnen und Literatur Wert gelegt wurde.

Die vier Kinder wurden zunächst von der Mutter, einer geborenen Freifrau von Haxthausen, unterrichtet, erhielten als Heranwachsende aber auch Hauslehrer,

wobei für die beiden Mädchen vor allem auf Musik, Zeichnen und Literatur Wert gelegt wurde.

Die jüngere Tochter Annette, immer von schwacher Gesundheit, zeigte früh eine besondere Begabung für das Versemachen, schon als Kind

pflegte sie ihre Gedichte im Familienkreis vorzutragen. Bei den zahlreichen Aufenthalten der Hülshoffs auf den Landsitzen in der Umgebung war sie bald auch

als Vorleserin gefragt und erweiterte auf diese Weise rasch ihre literarischen Kenntnisse. Eigene dichterische Vorhaben entwickelten sich daraus fast von selbst - schon

die Fünfzehnjährige hieß als angehende Dichterin 'die Droste'.

Die jüngere Tochter Annette, immer von schwacher Gesundheit, zeigte früh eine besondere Begabung für das Versemachen, schon als Kind

pflegte sie ihre Gedichte im Familienkreis vorzutragen. Bei den zahlreichen Aufenthalten der Hülshoffs auf den Landsitzen in der Umgebung war sie bald auch

als Vorleserin gefragt und erweiterte auf diese Weise rasch ihre literarischen Kenntnisse. Eigene dichterische Vorhaben entwickelten sich daraus fast von selbst - schon

die Fünfzehnjährige hieß als angehende Dichterin 'die Droste'.

Besonders starke Eindrücke empfing sie bei den Aufenthalten in Bökendorf, dem Gut der mütterlichen Familie im vormaligen Bistum Paderborn (seit

1803 preußisch). Der Großvater von Haxthausen machte sie mit Volksliedern aus dieser Gegend bekannt, sein Sohn August (aus einer zweiten Ehe

und nur fünf Jahre älter als sie) brachte den Märchensammler Wilhelm Grimm (1786-1859) mit und beteiligte sich auch selbst an der Sammlung

und Bearbeitung von Volksdichtungen.

Besonders starke Eindrücke empfing sie bei den Aufenthalten in Bökendorf, dem Gut der mütterlichen Familie im vormaligen Bistum Paderborn (seit

1803 preußisch). Der Großvater von Haxthausen machte sie mit Volksliedern aus dieser Gegend bekannt, sein Sohn August (aus einer zweiten Ehe

und nur fünf Jahre älter als sie) brachte den Märchensammler Wilhelm Grimm (1786-1859) mit und beteiligte sich auch selbst an der Sammlung

und Bearbeitung von Volksdichtungen.

Von August von Haxthausen erschien 1818 auch die "Geschichte eines Algierer-Sklaven", die Annette von Droste-Hülshoff die

maßgebliche Anregung zu ihrer 'Judenbuche' lieferte (siehe unter ZITATE).

Von August von Haxthausen erschien 1818 auch die "Geschichte eines Algierer-Sklaven", die Annette von Droste-Hülshoff die

maßgebliche Anregung zu ihrer 'Judenbuche' lieferte (siehe unter ZITATE).

Zu dieser Zeit standen allerdings noch andere Pläne für sie im Vordergrund. Sie arbeitet an einem Trauerspiel ("Bertha"), an einem Ritter-Epos

("Walther") und an einem Zyklus Geistlicher Gedichte für ihre Bökendorfer Stiefgroßmutter. Dieser Zyklus, der auf jeden

Sonntag des Kirchenjahres ein Gedicht enthält, erschien als 'Geistliches Jahr' erst nach ihrem Tod und bewirkte, dass sie von einem Teil der

Öffentlichkeit fortan vor allem als 'katholische' Dichterin wahrgenommen wurde.

Zu dieser Zeit standen allerdings noch andere Pläne für sie im Vordergrund. Sie arbeitet an einem Trauerspiel ("Bertha"), an einem Ritter-Epos

("Walther") und an einem Zyklus Geistlicher Gedichte für ihre Bökendorfer Stiefgroßmutter. Dieser Zyklus, der auf jeden

Sonntag des Kirchenjahres ein Gedicht enthält, erschien als 'Geistliches Jahr' erst nach ihrem Tod und bewirkte, dass sie von einem Teil der

Öffentlichkeit fortan vor allem als 'katholische' Dichterin wahrgenommen wurde.

Dabei hatten gerade diese Gedichte einen sehr weltlichen Hintergrund: ein unglückliches Liebesverhältnis zu dem ebenfalls nach Bökendorf

eingeladenen Heinrich Straube (1794-1847). Zu Ostern 1820 hatte sich eine nähere Beziehung zu diesem angebahnt, die mit einer Unstimmigkeit

endete. Der Bitte um Vermittlung wichen August von Haxthausen und ihre Cousine Anna jedoch aus, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie nicht ihre Hand dazu reichen

wollten, dass die Freiin von Droste-Hülshoff sich mit dem mittellosen Bürgerlichen Heinrich Straube verband. Annette von Droste-Hülshoff

jedoch fühlte sich von ihren Verwandten hintergangen und ist danach für viele Jahre nicht mehr nach Bökendorf gefahren. Zu August von Haxthausen

war ihr Verhältnis ohnehin immer gespannt, da sie den Eindruck hatte, dass er ihre dichterischen Bemühungen nicht ernst nahm.

Dabei hatten gerade diese Gedichte einen sehr weltlichen Hintergrund: ein unglückliches Liebesverhältnis zu dem ebenfalls nach Bökendorf

eingeladenen Heinrich Straube (1794-1847). Zu Ostern 1820 hatte sich eine nähere Beziehung zu diesem angebahnt, die mit einer Unstimmigkeit

endete. Der Bitte um Vermittlung wichen August von Haxthausen und ihre Cousine Anna jedoch aus, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie nicht ihre Hand dazu reichen

wollten, dass die Freiin von Droste-Hülshoff sich mit dem mittellosen Bürgerlichen Heinrich Straube verband. Annette von Droste-Hülshoff

jedoch fühlte sich von ihren Verwandten hintergangen und ist danach für viele Jahre nicht mehr nach Bökendorf gefahren. Zu August von Haxthausen

war ihr Verhältnis ohnehin immer gespannt, da sie den Eindruck hatte, dass er ihre dichterischen Bemühungen nicht ernst nahm.

In den Folgejahren hat sich Annette von Droste-Hülshoff den Aufzeichnungen ihrer Schwester zufolge sehr viel mehr auf einem anderen Feld ihrer

Begabung betätigt: dem der Musik. Ihre musikalische Ausbildung - Klavier und Gesang - hatte sie nicht nur früh schon zu Auftritten bei Familientreffen

befähigt, sie hatte sie auch angeregt, eigene Musikstücke zu komponieren. Sie begann Goethe-Gedichte zu vertonen und versuchte sich auch an mehreren

Opern, die allerdings sämtlichst Fragmente blieben. Auch sonst werden ihre Arbeiten auf diesem Gebiet als zwar technisch beachtlich, aber doch konventionell

eingestuft, so dass sie das Niveau der damals üblichen Hausmusik nicht überschritten. Betätigungen auf diesem Gebiet waren früher ja weit

verbreitet, da alle Musik, die man hören wollte, noch selbst gespielt oder auch arrangiert werden musste.

In den Folgejahren hat sich Annette von Droste-Hülshoff den Aufzeichnungen ihrer Schwester zufolge sehr viel mehr auf einem anderen Feld ihrer

Begabung betätigt: dem der Musik. Ihre musikalische Ausbildung - Klavier und Gesang - hatte sie nicht nur früh schon zu Auftritten bei Familientreffen

befähigt, sie hatte sie auch angeregt, eigene Musikstücke zu komponieren. Sie begann Goethe-Gedichte zu vertonen und versuchte sich auch an mehreren

Opern, die allerdings sämtlichst Fragmente blieben. Auch sonst werden ihre Arbeiten auf diesem Gebiet als zwar technisch beachtlich, aber doch konventionell

eingestuft, so dass sie das Niveau der damals üblichen Hausmusik nicht überschritten. Betätigungen auf diesem Gebiet waren früher ja weit

verbreitet, da alle Musik, die man hören wollte, noch selbst gespielt oder auch arrangiert werden musste. Im Juli 1826 starb mit 66 Jahren Annette von Droste-Hülshoffs Vater. Sie zog mit ihrer Mutter aus der Burg Hülshoff aus (die ihr Bruder als Wohnsitz

übernahm) und siedelte in das nicht weit entfernte 'Rüschhaus' um, ein kleines Gut, das für diesen Zweck schon erworben worden war.

Im Juli 1826 starb mit 66 Jahren Annette von Droste-Hülshoffs Vater. Sie zog mit ihrer Mutter aus der Burg Hülshoff aus (die ihr Bruder als Wohnsitz

übernahm) und siedelte in das nicht weit entfernte 'Rüschhaus' um, ein kleines Gut, das für diesen Zweck schon erworben worden war.

Sie erhielt als Erbteil einen Betrag von 300 Talern jährlich, was für eine Person allein - bei kostenlosem Wohnen und reichlich Naturalien - eine gute

Ausstattung war (geschätzt 1000 Euro monatlich). Die Bemühungen ihrer Mutter, sie an der Bewirtschaftung des Rüschhauses zu

beteiligen, hatten allerdings wenig Erfolg. Sie zog sich lieber in ihr 'Schneckenhäuschen' zurück.

Sie erhielt als Erbteil einen Betrag von 300 Talern jährlich, was für eine Person allein - bei kostenlosem Wohnen und reichlich Naturalien - eine gute

Ausstattung war (geschätzt 1000 Euro monatlich). Die Bemühungen ihrer Mutter, sie an der Bewirtschaftung des Rüschhauses zu

beteiligen, hatten allerdings wenig Erfolg. Sie zog sich lieber in ihr 'Schneckenhäuschen' zurück.

Das 'Schneckenhäuschen' war ihr Wohnzimmer an der Westseite des Hauses und wurde von einer Besucherin so beschrieben:

Das 'Schneckenhäuschen' war ihr Wohnzimmer an der Westseite des Hauses und wurde von einer Besucherin so beschrieben:

Unterbrochen von längeren Aufenthalten in ihrem weitläufigen Verwandten- und Bekanntenkreis, aber auch von Krankheitsphasen, verging mehr als ein

Jahrzehnt, bevor sich Annette von Droste-Hülshoff wieder verstärkt dichterischen Plänen zuwandte. Zunehmend wichtig dafür wurde die

Bekanntschaft mit dem jungen Levin Schücking, der ihr von dessen Mutter Catharina Schücking, geborene Busch (1791-1831) gewissermaßen als

Schützling anempfohlen worden war. Catharina Busch hatte selbst in ihrer Jugend Gedichte veröffentlicht und war das Idol der jungen Annette gewesen,

bevor sie 1814 heiratete und sich aus dem literarischen Leben zurückzog.

Unterbrochen von längeren Aufenthalten in ihrem weitläufigen Verwandten- und Bekanntenkreis, aber auch von Krankheitsphasen, verging mehr als ein

Jahrzehnt, bevor sich Annette von Droste-Hülshoff wieder verstärkt dichterischen Plänen zuwandte. Zunehmend wichtig dafür wurde die

Bekanntschaft mit dem jungen Levin Schücking, der ihr von dessen Mutter Catharina Schücking, geborene Busch (1791-1831) gewissermaßen als

Schützling anempfohlen worden war. Catharina Busch hatte selbst in ihrer Jugend Gedichte veröffentlicht und war das Idol der jungen Annette gewesen,

bevor sie 1814 heiratete und sich aus dem literarischen Leben zurückzog.

Ihr Sohn zeigte sich schon früh literarisch interessiert, sodass Annette von Droste-Hülshoff es nach dem Tod seiner Mutter als ihre Pflicht ansah,

in dieser Hinsicht für sein Fortkommen zu sorgen. Verschiedene Versuche, ihm Sekretärs- oder Hauslehrerstellen zu vermitteln, hatten zwar keinen Erfolg,

aber die nach 1837 häufigen Aussprachen über ihre wechselseitigen literarischen Vorhaben waren schließlich für beide von Nutzen.

Ihr Sohn zeigte sich schon früh literarisch interessiert, sodass Annette von Droste-Hülshoff es nach dem Tod seiner Mutter als ihre Pflicht ansah,

in dieser Hinsicht für sein Fortkommen zu sorgen. Verschiedene Versuche, ihm Sekretärs- oder Hauslehrerstellen zu vermitteln, hatten zwar keinen Erfolg,

aber die nach 1837 häufigen Aussprachen über ihre wechselseitigen literarischen Vorhaben waren schließlich für beide von Nutzen.

Die Vielzahl abschließbarer Dichtungen - ein Roman, mehrere Novellen und Epen und sowie Gedichte aller Art - ließ Annette von Droste Hülshoff in den

30er Jahren auf verschiedenen Wegen nach einer Druckmöglichkeit suchen. Schließlich kam eine Verbindung zu der Aschendorff'schen Buchhandlung

in Münster zustande, die 1838 eine erste Gedichtsammlung von ihr herausbrachte.

Die Vielzahl abschließbarer Dichtungen - ein Roman, mehrere Novellen und Epen und sowie Gedichte aller Art - ließ Annette von Droste Hülshoff in den

30er Jahren auf verschiedenen Wegen nach einer Druckmöglichkeit suchen. Schließlich kam eine Verbindung zu der Aschendorff'schen Buchhandlung

in Münster zustande, die 1838 eine erste Gedichtsammlung von ihr herausbrachte.

Der Band, der hauptsächlich die Epen "Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard", "Die Schlacht im Loener Bruch" und "Des

Arztes Vermächtnis" enthielt, war allerdings ein Misserfolg. Nicht nur wurden von den 400 Exemplaren zu Drostes Lebzeiten nicht einmal 100 Exemplare

verkauft, auch Teile ihrer Familie reagierten mit Tadel und Spott.

Der Band, der hauptsächlich die Epen "Das Hospiz auf dem großen St. Bernhard", "Die Schlacht im Loener Bruch" und "Des

Arztes Vermächtnis" enthielt, war allerdings ein Misserfolg. Nicht nur wurden von den 400 Exemplaren zu Drostes Lebzeiten nicht einmal 100 Exemplare

verkauft, auch Teile ihrer Familie reagierten mit Tadel und Spott.

Die Wiederannäherung an die Haxthausen'sche Verwandtschaft und erneute Besuche dort führten Annette von Droste-Hülshoff aber die

Geschichte des 'Algierer-Sklaven' wieder vor Augen, die sie schon vor längerer Zeit kennengelernt hatte. Im Sommer 1838 und wiederum 1839

hielt sie sich für mehrere Monate in Abbenburg auf, einem Gut, das - unweit von Bökendorf gelegen - ebenfalls den Haxthausens gehörte.

Die Wiederannäherung an die Haxthausen'sche Verwandtschaft und erneute Besuche dort führten Annette von Droste-Hülshoff aber die

Geschichte des 'Algierer-Sklaven' wieder vor Augen, die sie schon vor längerer Zeit kennengelernt hatte. Im Sommer 1838 und wiederum 1839

hielt sie sich für mehrere Monate in Abbenburg auf, einem Gut, das - unweit von Bökendorf gelegen - ebenfalls den Haxthausens gehörte.

Teile der 'Judenbuche' waren zu dieser Zeit also bereits zu Papier gebracht, wie auch die hinterlassenen Manuskripte zeigen. Der Handlungsraum

dürfte aber erst bei diesem Aufenthalt endgültig festgelegt worden sein, da Abbenburg seiner Lage nach das Vorbild für den

Sitz des Gutsherren in der Novelle geworden ist (siehe unter SCHAUPLÄTZE).

Teile der 'Judenbuche' waren zu dieser Zeit also bereits zu Papier gebracht, wie auch die hinterlassenen Manuskripte zeigen. Der Handlungsraum

dürfte aber erst bei diesem Aufenthalt endgültig festgelegt worden sein, da Abbenburg seiner Lage nach das Vorbild für den

Sitz des Gutsherren in der Novelle geworden ist (siehe unter SCHAUPLÄTZE).

Die Ausarbeitung des Werkes allerdings zog sich hin. Sie wurde teils verzögert, teils befördert durch das umfassendere

Projekt einer Schilderung des ganzen Westfalenlandes. In der populären Reihe "Das malerische und romantische Deutschland" war

Westfalen nicht berücksichtigt worden, was gleich mehrere Autoren dieser Region nicht auf sich beruhen lassen wollten. Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

plante und verfasste mit Levin Schücking einen entsprechenden Ergänzungsband, der 1841 erschien, ein weiteres Projekt sollte Westfalen in einem

Band "Deutschland im 19. Jahrhundert" vorstellen, und Annette von Droste-Hülshoff, in beide Vorhaben eingebunden, dachte an eine Art

Reiseroman, der Land und Leute aus der Sicht eines Lausitzer Adligen schildern sollte. Die 'Judenbuche' war deshalb zeitweilig als eine Geschichte innerhalb

dieses Romans vorgesehen.

Die Ausarbeitung des Werkes allerdings zog sich hin. Sie wurde teils verzögert, teils befördert durch das umfassendere

Projekt einer Schilderung des ganzen Westfalenlandes. In der populären Reihe "Das malerische und romantische Deutschland" war

Westfalen nicht berücksichtigt worden, was gleich mehrere Autoren dieser Region nicht auf sich beruhen lassen wollten. Ferdinand Freiligrath (1810-1876)

plante und verfasste mit Levin Schücking einen entsprechenden Ergänzungsband, der 1841 erschien, ein weiteres Projekt sollte Westfalen in einem

Band "Deutschland im 19. Jahrhundert" vorstellen, und Annette von Droste-Hülshoff, in beide Vorhaben eingebunden, dachte an eine Art

Reiseroman, der Land und Leute aus der Sicht eines Lausitzer Adligen schildern sollte. Die 'Judenbuche' war deshalb zeitweilig als eine Geschichte innerhalb

dieses Romans vorgesehen.

Der an allen diesen Projekten beteiligte Levin Schücking wurde von 1839 an Annette von Droste-Hülshoffs engster literarischer Vertrauter. Die

Gespräche mit ihm zwangen sie nicht nur dazu, sich von ihren Vorhaben klarere Vorstellungen zu bilden, sie lösten sie auch aus ihrer

romantischen Vorliebe für das bloß Spukhafte, der sie sonst allzu gern nachhing.

Einmal in jeder Woche, so schreibt Schücking 1886 in seinen "Lebenserinnerungen",

Der an allen diesen Projekten beteiligte Levin Schücking wurde von 1839 an Annette von Droste-Hülshoffs engster literarischer Vertrauter. Die

Gespräche mit ihm zwangen sie nicht nur dazu, sich von ihren Vorhaben klarere Vorstellungen zu bilden, sie lösten sie auch aus ihrer

romantischen Vorliebe für das bloß Spukhafte, der sie sonst allzu gern nachhing.

Einmal in jeder Woche, so schreibt Schücking 1886 in seinen "Lebenserinnerungen",

Wenn in der 'Judenbuche' die Schauer-Elemente gegenüber der Darlegung sozialer Sachverhalte nur noch eine Nebenrolle spielen, ist das

sicherlich vor allem das Verdienst des auf öffentliche Wirkung bedachten Levin Schücking, und er war es auch, der für den Abdruck

der im Herbst 1841 abgeschlossenen Novelle in dem in Stuttgart erscheinenden "Morgenblatt für gebildete Leser " sorgte. Den Titel -

"Die Judenbuche" - suchten die dortigen Redakteure aus, die Droste stimmte aber nachträglich zu.

Wenn in der 'Judenbuche' die Schauer-Elemente gegenüber der Darlegung sozialer Sachverhalte nur noch eine Nebenrolle spielen, ist das

sicherlich vor allem das Verdienst des auf öffentliche Wirkung bedachten Levin Schücking, und er war es auch, der für den Abdruck

der im Herbst 1841 abgeschlossenen Novelle in dem in Stuttgart erscheinenden "Morgenblatt für gebildete Leser " sorgte. Den Titel -

"Die Judenbuche" - suchten die dortigen Redakteure aus, die Droste stimmte aber nachträglich zu.

Noch 1842 wurde die Novelle vom 'Westfälischen Anzeiger' - vermutlich ungenehmigt - in Fortsetzungen nachgedruckt, was für Annette von

Droste-Hülshoff aber immerhin den Vorteil hatte, dass sie auf diese Weise auch in ihrer Heimat einen größeren Leserkreis erreichte. Am 17.

November 1842 schrieb sie an Levin Schücking:

Noch 1842 wurde die Novelle vom 'Westfälischen Anzeiger' - vermutlich ungenehmigt - in Fortsetzungen nachgedruckt, was für Annette von

Droste-Hülshoff aber immerhin den Vorteil hatte, dass sie auf diese Weise auch in ihrer Heimat einen größeren Leserkreis erreichte. Am 17.

November 1842 schrieb sie an Levin Schücking:

Zur Zeit der Veröffentlichung begann sie aber bereits Meersburg am Bodensee als Aufenthaltsort vorzuziehen. Ihre Schwester Jenny hatte 1834 Joseph

von Laßberg geheiratet und war mit diesem in die Schweiz gezogen, wo sie dem 66-Jährigen, selbst 41 Jahre alt, 1836 ein Zwillingspaar - Mädchen -

gebar. Zwei Jahre später kaufte Laßberg als künftigen Familiensitz das alte Meersburger Schloss, das für die Münsteraner Verwandtschaft

fortan ein beliebter Besuchsort war.

Zur Zeit der Veröffentlichung begann sie aber bereits Meersburg am Bodensee als Aufenthaltsort vorzuziehen. Ihre Schwester Jenny hatte 1834 Joseph

von Laßberg geheiratet und war mit diesem in die Schweiz gezogen, wo sie dem 66-Jährigen, selbst 41 Jahre alt, 1836 ein Zwillingspaar - Mädchen -

gebar. Zwei Jahre später kaufte Laßberg als künftigen Familiensitz das alte Meersburger Schloss, das für die Münsteraner Verwandtschaft

fortan ein beliebter Besuchsort war.

Annette von Droste-Hülshoff hatte ihrer Schwester schon nach der Geburt der Zwillinge monatelang in der Kinderpflege beigestanden und war auch danach,

soweit es ihre Gesundheit erlaubte, immer wieder für längere Zeit bei ihr. Im Meersburger Schloss wurde ihr dann ein Zimmer zum regelmäßigen

Aufenthalt eingerichtet, so dass sie ihren Wohnsitz von 1841 an überwiegend dorthin verlegte.

Annette von Droste-Hülshoff hatte ihrer Schwester schon nach der Geburt der Zwillinge monatelang in der Kinderpflege beigestanden und war auch danach,

soweit es ihre Gesundheit erlaubte, immer wieder für längere Zeit bei ihr. Im Meersburger Schloss wurde ihr dann ein Zimmer zum regelmäßigen

Aufenthalt eingerichtet, so dass sie ihren Wohnsitz von 1841 an überwiegend dorthin verlegte.

Auf die Gesellschaft Levin Schückings brauchte sie deshalb nicht zu verzichten. Laßberg stellte ihn als Bibliothekar an und sorgte mit seinen

weitläufigen Beziehungen auch darüber hinaus für gesellige und literarische Kontakte. Auf langen Spaziergängen mit ihm entwarf

Annette von Droste-Hülshoff hier ein Großteil der 1844 bei Cotta dann neu veröffentlichten Gedichte und vermisste ihn sehr, als er im

Frühjahr 1842 eine Hauslehrerstelle im bayrischen Ellingen übernahm. Am 5. Mai 1842 schrieb sie ihm:

Auf die Gesellschaft Levin Schückings brauchte sie deshalb nicht zu verzichten. Laßberg stellte ihn als Bibliothekar an und sorgte mit seinen

weitläufigen Beziehungen auch darüber hinaus für gesellige und literarische Kontakte. Auf langen Spaziergängen mit ihm entwarf

Annette von Droste-Hülshoff hier ein Großteil der 1844 bei Cotta dann neu veröffentlichten Gedichte und vermisste ihn sehr, als er im

Frühjahr 1842 eine Hauslehrerstelle im bayrischen Ellingen übernahm. Am 5. Mai 1842 schrieb sie ihm:

Weiß der Henker was du für eine inspirierende Macht über mich hast ... jedes Wort von dir ist mir wie ein Spornstich. ... Ich habe schon zwey

Stunden wachend gelegen, und in einem fort an dich gedacht, ach, ich denke immer an dich - immer, ... schreib mir nur oft - mein Talent steigt und stirbt mit

deiner Liebe - was ich werde, werde ich durch dich und um deinetwillen, sonst wäre es mir viel lieber und bequemer mir innerlich allein etwas vorzudichten.

Weiß der Henker was du für eine inspirierende Macht über mich hast ... jedes Wort von dir ist mir wie ein Spornstich. ... Ich habe schon zwey

Stunden wachend gelegen, und in einem fort an dich gedacht, ach, ich denke immer an dich - immer, ... schreib mir nur oft - mein Talent steigt und stirbt mit

deiner Liebe - was ich werde, werde ich durch dich und um deinetwillen, sonst wäre es mir viel lieber und bequemer mir innerlich allein etwas vorzudichten.

Aus solchen Bekenntnissen auf ein Liebesverhältnis zu schließen, liegt nahe und ist schon damals geschehen. Allen Erkenntnissen nach hat

es ein solches Verhältnis jedoch nicht gegeben. Anderen gegenüber nannte Schücking die Droste 'mein Mütterchen' und konnte sich auch

ohne Bruch mit ihr 1843 verheiraten. Eine Entfremdung trat dann allerdings doch ein, und als Schücking in einem seiner Romane Mitteilungen von ihr zu einer

Porträtierung des westfälischen Adels verwandte, brach sie den Kontakt zu ihm ab. Er habe an ihr gehandelt wie ihr 'grausamster Todfeind', lautete

ihr letztes Urteil.

Aus solchen Bekenntnissen auf ein Liebesverhältnis zu schließen, liegt nahe und ist schon damals geschehen. Allen Erkenntnissen nach hat

es ein solches Verhältnis jedoch nicht gegeben. Anderen gegenüber nannte Schücking die Droste 'mein Mütterchen' und konnte sich auch

ohne Bruch mit ihr 1843 verheiraten. Eine Entfremdung trat dann allerdings doch ein, und als Schücking in einem seiner Romane Mitteilungen von ihr zu einer

Porträtierung des westfälischen Adels verwandte, brach sie den Kontakt zu ihm ab. Er habe an ihr gehandelt wie ihr 'grausamster Todfeind', lautete

ihr letztes Urteil.

Als eigenen Wohnsitz erwarb Annette von Droste-Hülshoff Ende 1843 in Meersburg das 'Fürstenhäuschen', ein kleines Haus auf einem Weinberg,

das sie allerdings kaum je betreten hat. Im Herbst 1844 zog sie wieder nach Westfalen ins Rüschhaus und blieb dort zwei Jahre wohnen, während

derer als Nebenfrucht der Studien zur 'Judenbuche' ihre "Westfälischen Schilderungen" erschienen. Als sie im Herbst 1846 nach Meersburg

zurückkehrte, war sie dann schon so krank, dass sie immer wieder wochenlang das Schloss nicht verlassen konnte und dauernder

Pflege bedurfte.

Als eigenen Wohnsitz erwarb Annette von Droste-Hülshoff Ende 1843 in Meersburg das 'Fürstenhäuschen', ein kleines Haus auf einem Weinberg,

das sie allerdings kaum je betreten hat. Im Herbst 1844 zog sie wieder nach Westfalen ins Rüschhaus und blieb dort zwei Jahre wohnen, während

derer als Nebenfrucht der Studien zur 'Judenbuche' ihre "Westfälischen Schilderungen" erschienen. Als sie im Herbst 1846 nach Meersburg

zurückkehrte, war sie dann schon so krank, dass sie immer wieder wochenlang das Schloss nicht verlassen konnte und dauernder

Pflege bedurfte.

Die Gedichte, die in dieser Zeit noch entstanden, wurden nun immerhin in Zeitschriften gelegentlich veröffentlicht, fanden größere Resonanz

aber auch nicht. Die sich ankündigende Revolution von 1848 war dem lyrischen Selbstgespräch einer Adligen nicht günstig, was im übrigen

Annette von Droste-Hülshoff auch wusste. Sie sei entschlossen, hatte sie schon im Sommer 1843 an ihre Freundin Elise Rüdiger geschrieben,

Die Gedichte, die in dieser Zeit noch entstanden, wurden nun immerhin in Zeitschriften gelegentlich veröffentlicht, fanden größere Resonanz

aber auch nicht. Die sich ankündigende Revolution von 1848 war dem lyrischen Selbstgespräch einer Adligen nicht günstig, was im übrigen

Annette von Droste-Hülshoff auch wusste. Sie sei entschlossen, hatte sie schon im Sommer 1843 an ihre Freundin Elise Rüdiger geschrieben,

Den Ausbruch der Revolution selbst nahm sie mit großer Besorgnis auf, immer gewärtig, dass die revolutionären Bürger das

Schloss der Laßbergs stürmen und sie daraus vertreiben könnten. Dazu kam es nicht, sie starb am 24. Mai 1848 an einer Herz- und

Lungenschwäche.

Den Ausbruch der Revolution selbst nahm sie mit großer Besorgnis auf, immer gewärtig, dass die revolutionären Bürger das

Schloss der Laßbergs stürmen und sie daraus vertreiben könnten. Dazu kam es nicht, sie starb am 24. Mai 1848 an einer Herz- und

Lungenschwäche.

Beerdigt wurde sie auf dem Friedhof von Meersburg und konnte jedenfalls mit der "Judenbuche" ein halbes Jahrhundert später

ein Jahr um Jahr größeres Lesepublikum wirklich erreichen.

Beerdigt wurde sie auf dem Friedhof von Meersburg und konnte jedenfalls mit der "Judenbuche" ein halbes Jahrhundert später

ein Jahr um Jahr größeres Lesepublikum wirklich erreichen.