Zur Wirkung allgemein

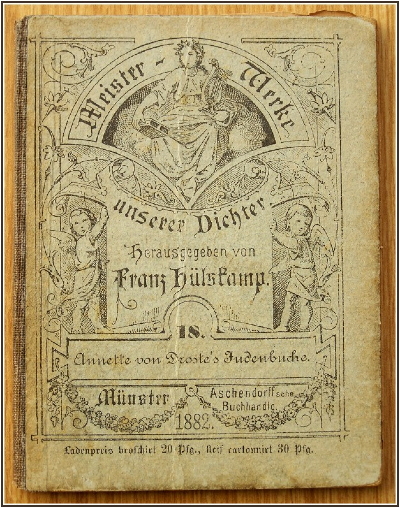

Obwohl die "Judenbuche" bei den Fortsetzungs-Abdrucken im Cotta'schen 'Morgenblatt' und im 'Westfälischen Anzeiger' nicht unbeachtet

geblieben war, dauerte es volle vier Jahrzehnte, bevor sie erstmals als eigenes Buch erschien. Zunächst druckte

Levin Schücking sie 1859 in der Nachlass-Ausgabe der "Letzten Gaben" wiederum ab, dann wurde sie

1876 in den 'Neuen deutschen Novellenschatz' von Paul Heyse mit aufgenommen, und schließlich war sie 1879 in der dreibändigen

Ausgabe der "Gesammelten Schriften der Annette Freiin von Droste-Hülshoff" bei Cotta noch enthalten.

Erst 1882 aber brachte die Aschendorff'sche Buchhandlung in Münster sie als Einzeldruck heraus, so wenig hat man sich einen Verkaufserfolg

bis dahin anscheinend von ihr versprochen.

|

|

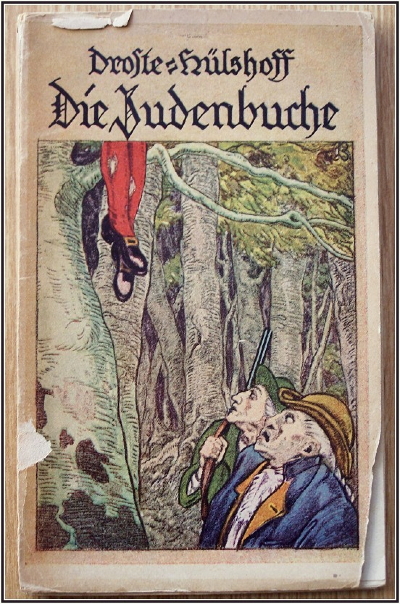

Die erste separate Ausgabe der Novelle

|

Danach nahm die Popularität des Werkes aber rasch zu. Bis 1900 gab es bereits fünf weitere Einzelausgaben, darunter 1884 die Ausgabe

in Reclams Universalbibliothek, die es allein bis 1968 auf über 5 Millionen Exemplare brachte.

|

|

Eine Reclam-Ausgabe mit Titelbild

|

Unter den mehr als 150 Ausgaben, die von der Judenbuche schon 1972 gezählt wurden, enthalten über 30 auch Illustrationen, und es handelt

sich dabei keineswegs nur um anspruchslose Strichzeichnungen. Schon die erste illustrierte Ausgabe, erschienen 1907 im Schaffstein-Verlag Köln,

wandte sich mit ihrer Jugendstil-Ausstattung an Buchliebhaber, und in den 1920er Jahren kamen fast Jahr um Jahr weitere Ausgaben

mit aufwendigem Buchschmuck hinzu. Aus insgesamt achtzehn solcher Ausgaben werden nachfolgend Beispiele gegeben, teils um die Breite der

Darstellungsweisen aufzuzeigen, noch mehr aber, um den Gang der Handlung so sichtbar zu machen.

Trotz der sehr unterschiedlichen Auffassungen des Geschehens durch die Künstler und der noch unterschiedlicheren Darstellungsformen ist

festzustellen, dass es nur selten zu Widersprüchen zu den Erzähleindrücken kommt. Das hat zwei Gründe. Der erste: die

Hauptereignisse - die Durchführung der Holzdiebstähle, die Ermordung und Auffindung des Försters wie des Juden, die Flucht Friedrich

Mergels - werden gar nicht geschildert, sondern es wird von ihnen nur berichtet oder sie müssen erschlossen werden. Details zu ihnen

liefert die Erzählung also kaum, das meiste bleibt der Fantasie überlassen. Bildliche Darstellungen von diesen Momenten sind der

Überprüfung durch den Text also erst gar nicht ausgesetzt.

Der zweite Grund: auch die in der Novelle direkt geschilderten Situationen enthalten vergleichsweise wenig gegenständliche und somit abbildbare

Elemente. Eine weit größere Rolle spielen Geräusche, Stimmungen, Empfindungen, sofern nicht auch hier die berichtenden oder

bewertenden Textpartien überwiegen. Das Abbilden dieser Situationen kann also ebenfalls zu dem Text so leicht nicht in Widerspruch geraten,

außer dass die Stimmung der geschilderten Momente nicht getroffen erscheint.

Der didaktische Nutzen der Bilder dürfte deshalb hauptsächlich darin liegen, beurteilen zu lassen, wie gut die

Atmosphäre der berührten Situationen darin erfasst ist. Hinweise dazu sind den Bildern von Abschnitt zu Abschnitt

vorangestellt.

Übersetzt worden ist die 'Judenbuche' nicht so oft, bei weitem weniger jedenfalls als die Novellen Theodor Storms oder Gottfried Kellers. 1993

jedoch wurde der Stoff von dem Komponisten Walter Steffen (geboren 1934 in Aachen) vertont. Das "Musikalische Volksdrama in

zehn Bildern" legt das Hauptgewicht auf Friedrich Mergels gesellschaftliche Randstellung sowie einiger auf ihn einwirkender

unglücklicher Umstände. Die Musik wurde gelobt, das Geschehen bleibt in dieser Bearbeitung aber eigentlich unverständlich.

|

|

Das Programmheft zur Oper von 1993

|

Mit großer Umsicht aufbereitet hat den Stoff der Fernsehfilm von 1980, nur dass das Resultat - eben deswegen - leider etwas bedrückend

ist. Der Film wird am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des fünften Teils, vorgestellt und mit einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

[Erster Teil]

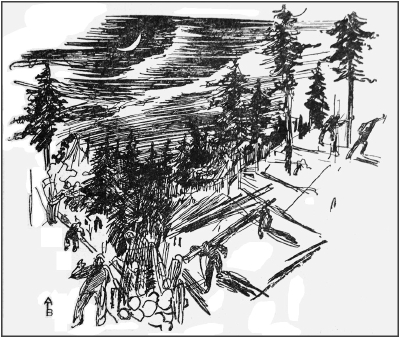

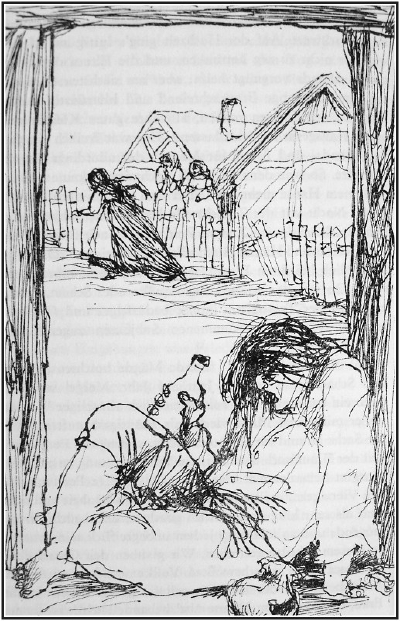

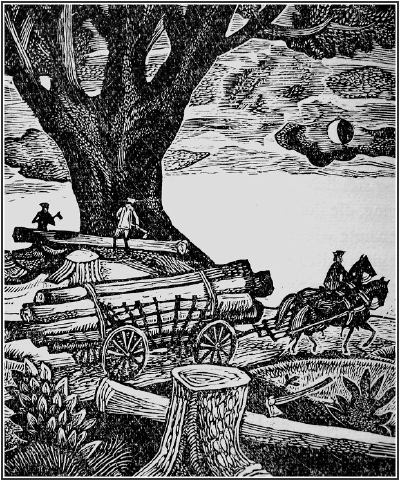

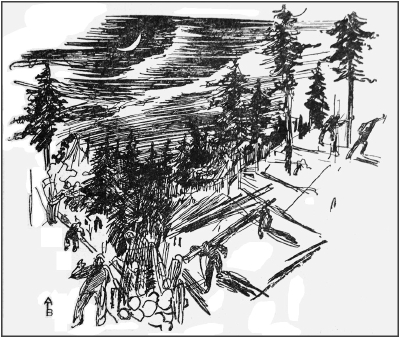

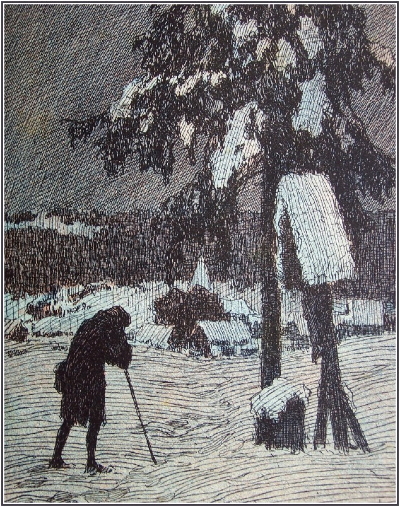

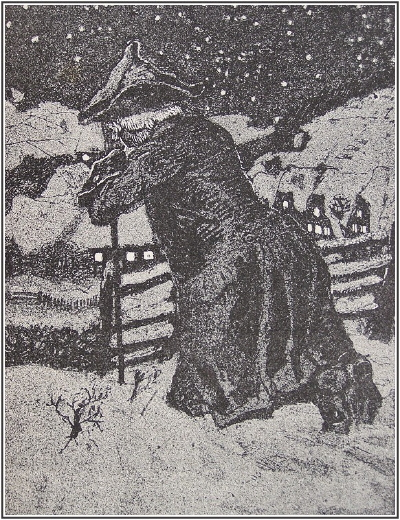

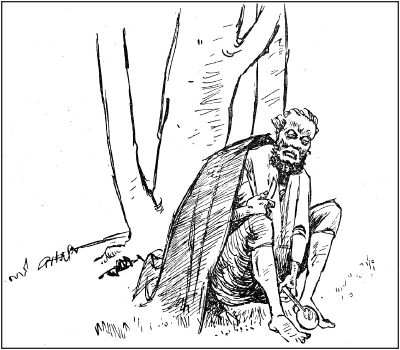

Die Zeichnung von Lange-Brock gibt den nächtlichen Waldfrevel zutreffend wider, wenn auch die gezeigten Nadelbäume

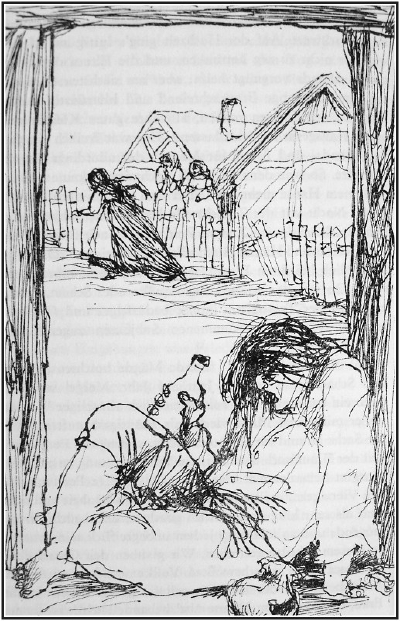

sachlich falsch sind. - Die beiden Trinker-Bilder zeigen gut den Unterschied zwischen einer angemessenen und einer

unangemessenen Darstellung. Die Zeichnung von Müller-Pöhl drückt die ganze Verwahrlosung des alten Mergel aus, die von

André könnte für jeden Trinker-Witz verwendet werden.

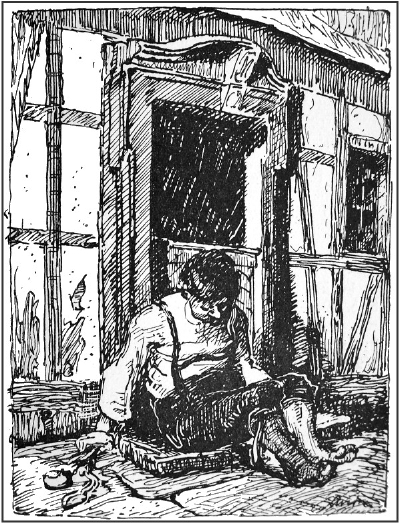

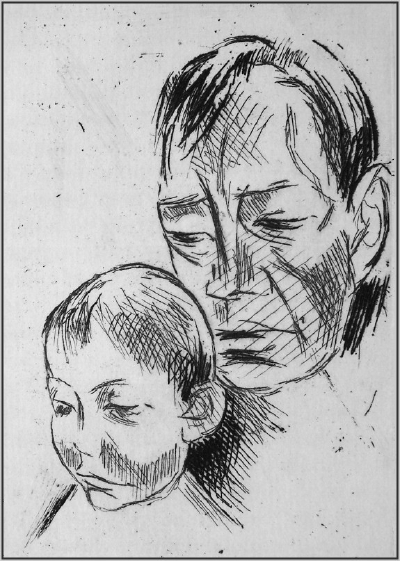

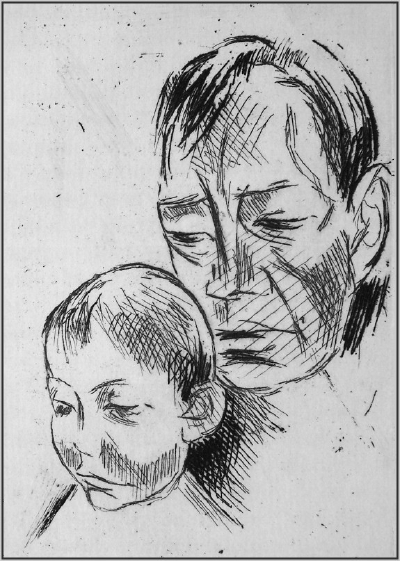

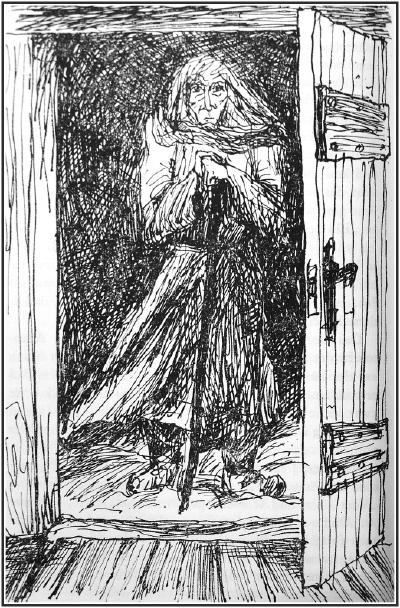

Die Skizze Blischs wirkt zwar milieugerecht, zeigt Friedrich Mergels Mutter aber viel zu alt, ganz im Unterschied zu der Radierung von Heinrich

Nauen, die in den Gesichtern von Mutter und Sohn das ganze Elend dieser Existenzen zum Ausdruck bringt. Die beiden Handlungs-Bilder zeigen

Situationen, die in der Novelle nur angedeutet sind, treffen beide das Düstere des Geschehens aber ganz richtig.

~~~~~~~~~~~~

Dreißig, vierzig Wagen zogen zugleich aus in den schönen Mondnächten mit ungefähr doppelt soviel Mannschaft jedes Alters ...

Dreißig, vierzig Wagen zogen zugleich aus in den schönen Mondnächten mit ungefähr doppelt soviel Mannschaft jedes Alters ...

|

|

Zeichnung von August Lange-Brock (1948)

|

~~~~~~~~~~~~

... aber am nächsten Sonntage sah man die junge Frau schreiend und blutrünstig durchs Dorf zu den Ihrigen rennen ...

... aber am nächsten Sonntage sah man die junge Frau schreiend und blutrünstig durchs Dorf zu den Ihrigen rennen ...

|

|

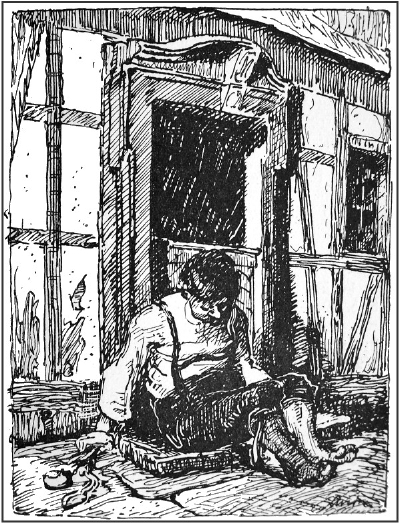

Zeichnung von Erika Müller-Pöhl (1978)

|

~~~~~~~~~~~~

... und man sah ihn noch bis spät in die Nacht vor der Türschwelle liegen, einen abgebrochenen Flaschenhals von Zeit zu Zeit

zum Munde führend ...

... und man sah ihn noch bis spät in die Nacht vor der Türschwelle liegen, einen abgebrochenen Flaschenhals von Zeit zu Zeit

zum Munde führend ...

|

|

Zeichnung von Rudolf André (1913)

|

~~~~~~~~~~~~

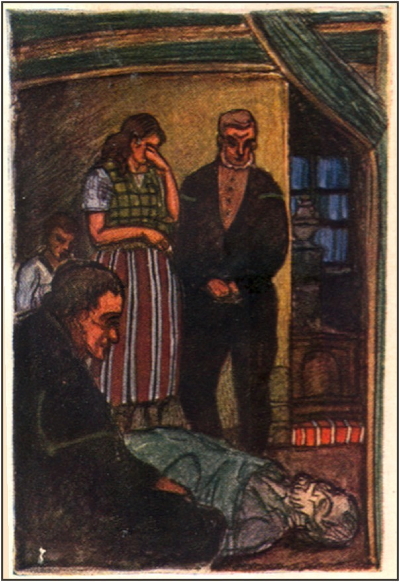

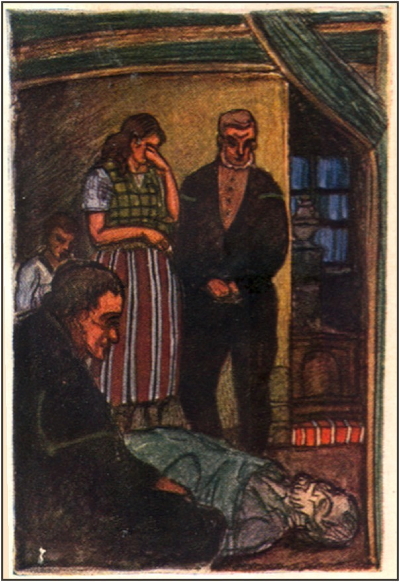

Mit einem Male ward eine Lampe hereingebracht; zwei Männer führten die Mutter. Sie war weiß wie Kreide und

hatte die Augen geschlossen.

Mit einem Male ward eine Lampe hereingebracht; zwei Männer führten die Mutter. Sie war weiß wie Kreide und

hatte die Augen geschlossen.

|

|

Zeichnung von K. J. Blisch (1949)

|

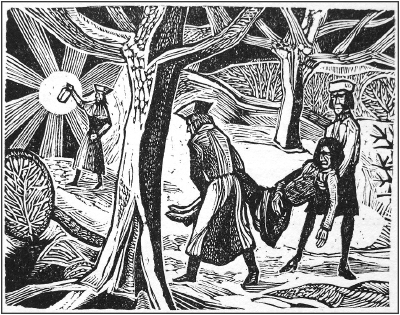

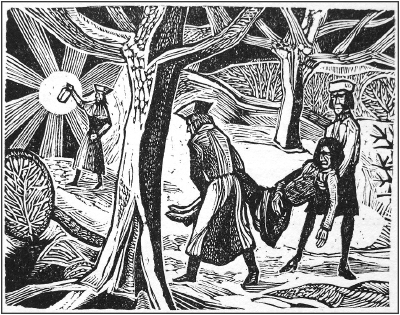

... und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, dass der Vater von Ohm Franz Semmler und dem Hülsmeyer

tot im Holze gefunden sei und jetzt in der Küche liege.

... und nun begriff er nach und nach aus den Reden der Umstehenden, dass der Vater von Ohm Franz Semmler und dem Hülsmeyer

tot im Holze gefunden sei und jetzt in der Küche liege.

|

|

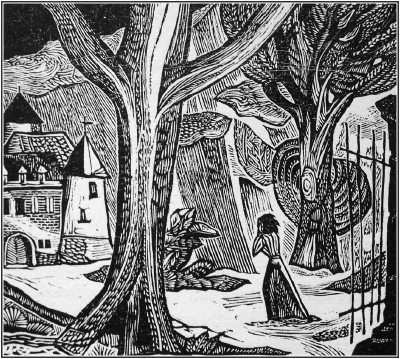

Holzschnitt von Heiner Vogel (1964)

|

~~~~~~~~~~~~

Gesprochen ward wenig und leise, aber zuweilen drangen Seufzer herüber, die dem Knaben, so jung er war, durch Mark und

Bein gingen.

Gesprochen ward wenig und leise, aber zuweilen drangen Seufzer herüber, die dem Knaben, so jung er war, durch Mark und

Bein gingen.

|

|

Zeichnung von Bernd Steiner (1923)

|

~~~~~~~~~~~~

Nach einigen Minuten, als alles still geworden war, sagte sie in sich hinein: "Zehn Jahre, zehn Kreuze! Wir haben sie doch

zusammen getragen, und jetzt bin ich allein!"

Nach einigen Minuten, als alles still geworden war, sagte sie in sich hinein: "Zehn Jahre, zehn Kreuze! Wir haben sie doch

zusammen getragen, und jetzt bin ich allein!"

|

|

Radierung von Heinrich Nauen (1923)

|

[Zweiter Teil]

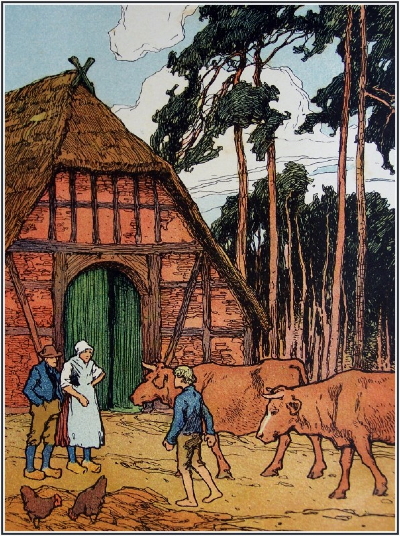

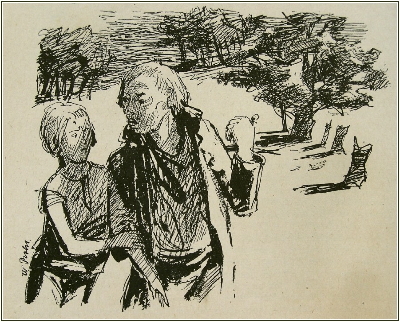

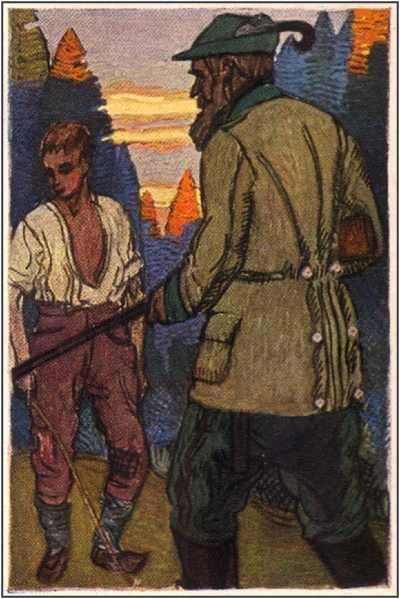

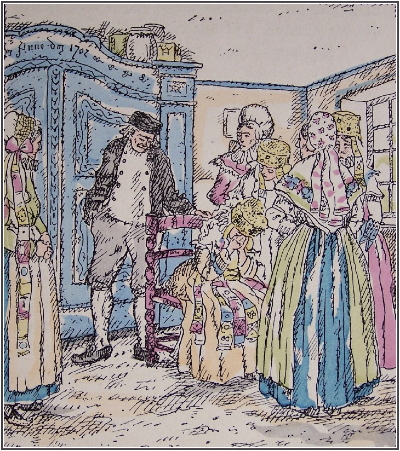

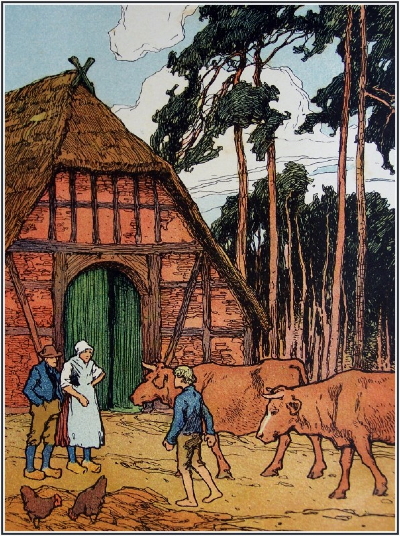

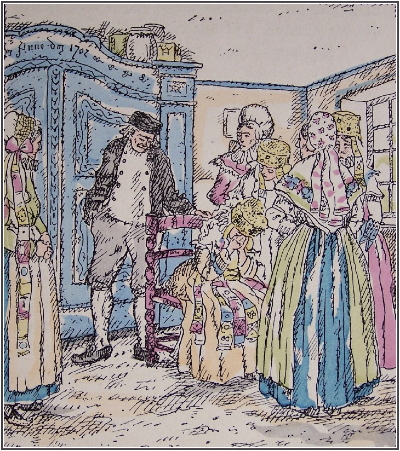

Das Farbbild von Otto Ubbelohde, der eigentlich Maler war, lässt eher auf eine Heimatgeschichte als auf die 'Judenbuche' schließen,

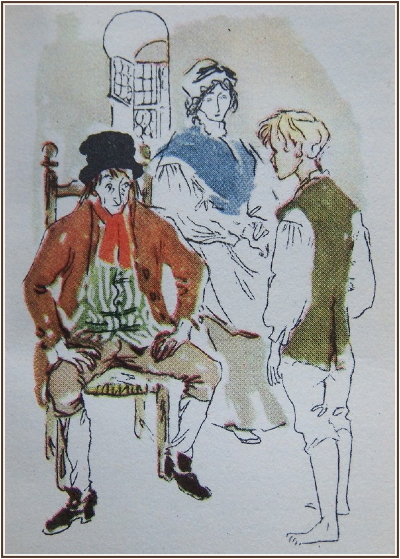

und auch in der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp nimmt man die Verhältnisse der Novelle nicht wahr. Weder traut man diesem Simon

Semmler zu, Anführer einer Holzfäller-Bande zu sein, noch sieht die junge Frau wie die abgehärmte Mutter Friedrich Mergels aus.

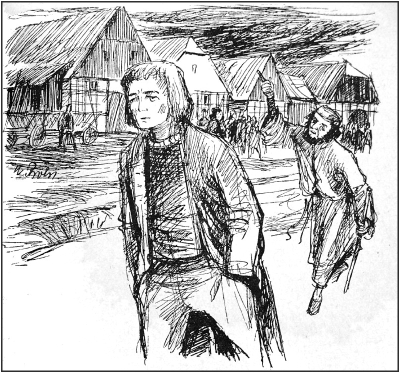

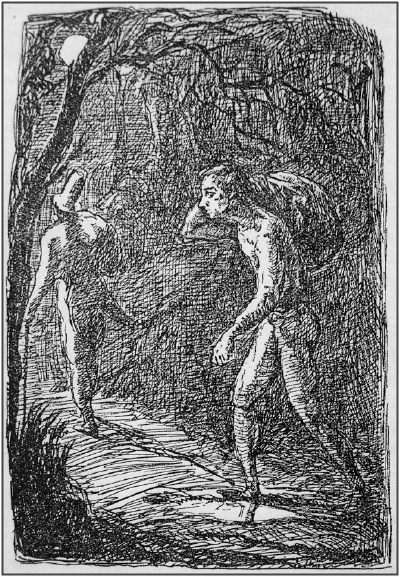

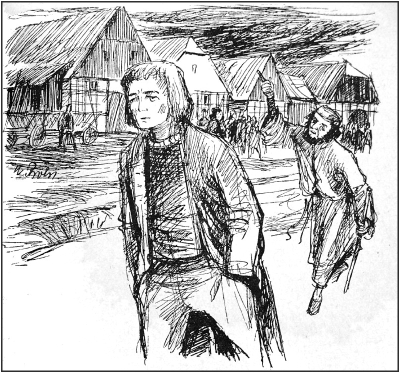

In der Zeichnung Max Unolds jedoch ist der unheilvolle Weg Friedrichs auf den Spuren des Onkels nachvollziehbar, und auch die Zeichnung Blischs

passt atmosphärisch zu der Szene in der Küche, wo sich der vernachlässigte Johannes Niemand am Herdfeuer wärmt. - Viel zu harmlos

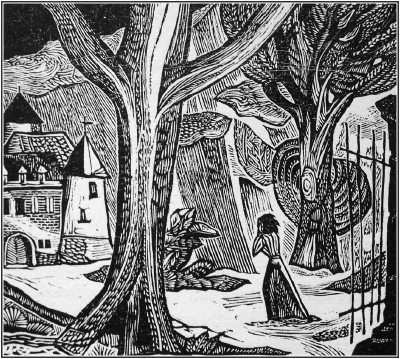

hingegen wirkt die Darstelllung von Probst, in der weder das dunkle Brederholz noch der schaurige Totenort wahrzunehmen sind.

~~~~~~~~~~~~

"Ei, da kommt der Gesell! Vaterssohn! Er schlenkert gerade so mit den Armen wie dein

seliger Mann. Und schau mal an! Wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare!"

"Ei, da kommt der Gesell! Vaterssohn! Er schlenkert gerade so mit den Armen wie dein

seliger Mann. Und schau mal an! Wahrhaftig, der Junge hat meine blonden Haare!"

|

|

Zeichnung von Otto Ubbelohde (1907)

|

~~~~~~~~~~~~

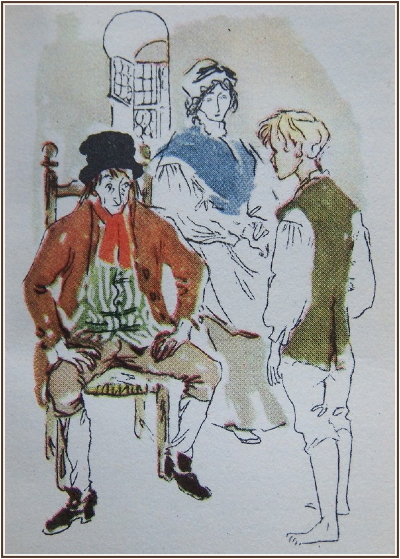

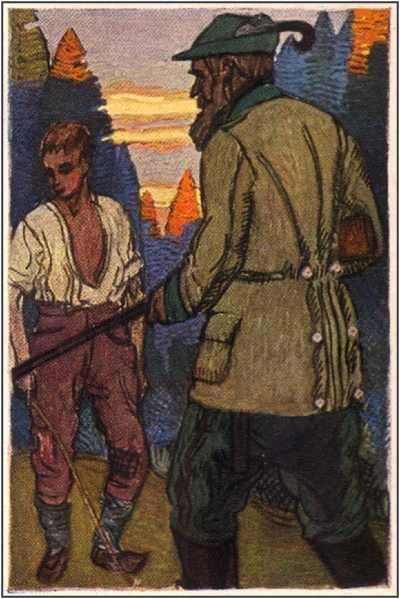

Friedrich zeigte sich weder verstockt noch frech, vielmehr etwas blöde und sehr bemüht, dem Ohm zu gefallen.

Friedrich zeigte sich weder verstockt noch frech, vielmehr etwas blöde und sehr bemüht, dem Ohm zu gefallen.

|

|

Zeichnung von Sigrid Schloemp (1958)

|

~~~~~~~~~~~~

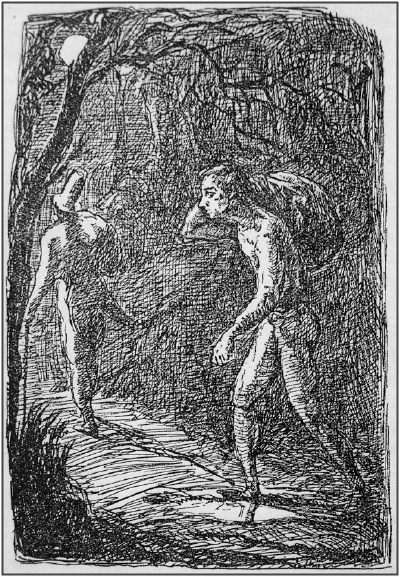

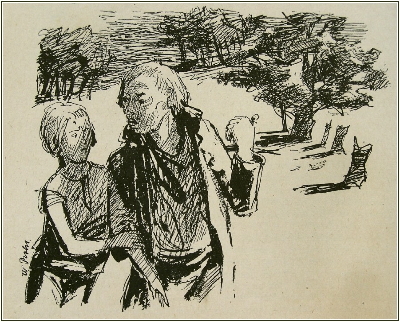

... und wie Friedrich so langsam seinem Führer nachtrat, die Blicke fest auf denselben geheftet, ... erinnerte er unwillkürlich an jemand,

der in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet.

... und wie Friedrich so langsam seinem Führer nachtrat, die Blicke fest auf denselben geheftet, ... erinnerte er unwillkürlich an jemand,

der in einem Zauberspiegel das Bild seiner Zukunft mit verstörter Aufmerksamkeit betrachtet.

|

|

Zeichnung von Max Unold (1919)

|

~~~~~~~~~~~~

"Friedrich, kennst du den Baum? Das ist die breite Eiche." - Friedrich fuhr

zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm.

"Friedrich, kennst du den Baum? Das ist die breite Eiche." - Friedrich fuhr

zusammen und klammerte sich mit kalten Händen an seinen Ohm.

|

|

Zeichnung von Willi Probst (1952)

|

~~~~~~~~~~~~

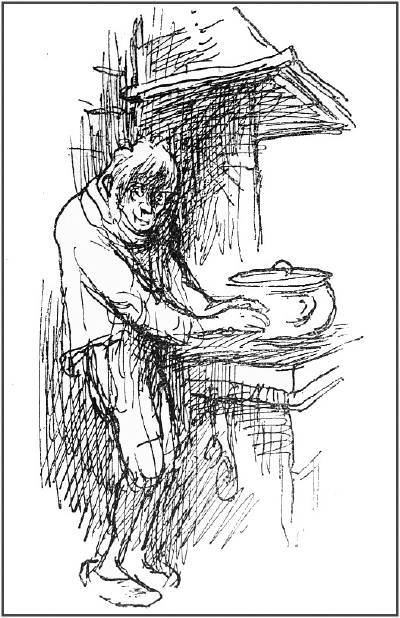

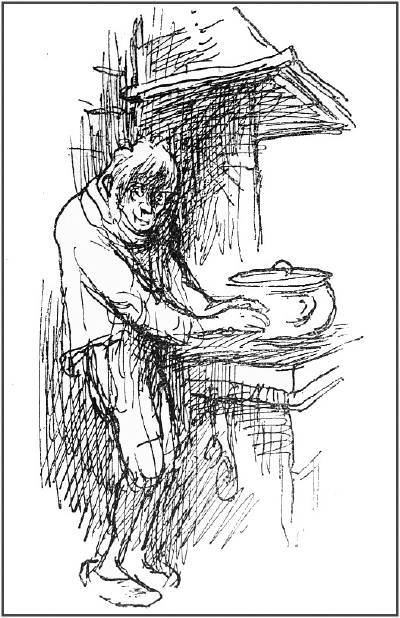

Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde; er hatte sich vornüber gebeugt und wärmte die Hände

an den Kohlen.

Als sie wieder in die dunkle Küche trat, stand Friedrich am Herde; er hatte sich vornüber gebeugt und wärmte die Hände

an den Kohlen.

|

|

Zeichnung von K. J. Blisch (1949)

|

[Dritter Teil]

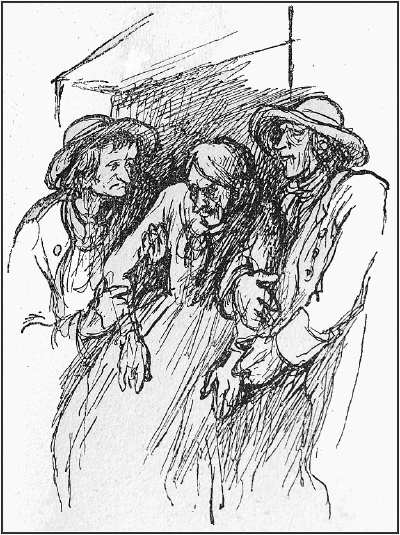

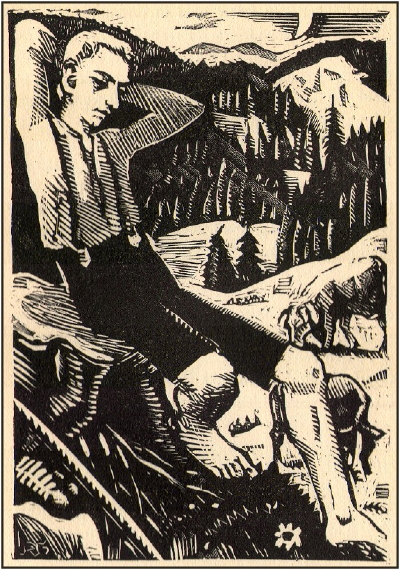

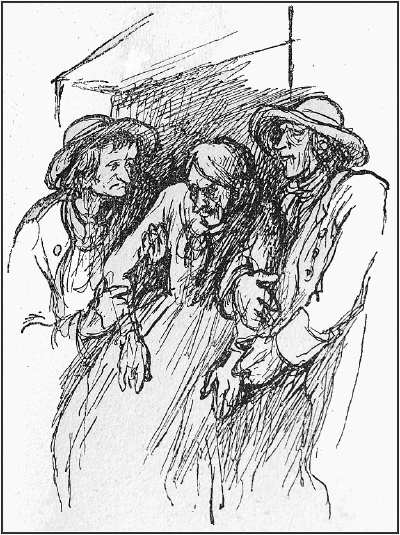

Die Zeichnung von Alfred Kubin, die nur eine Mitteilung der Novelle aufnimmt, ist eher geeignet, das Mitgeteilte in Zweifel zu ziehen als es

zu beglaubigen - zwei Meilen sind immerhin 15 Kilometer! Der Holzschnitt von Heiner Vogel hingegen macht den Waldfrevel durch den

Baumstumpf im Vordergrund und das drohende Naturbild dahinter eindringlich sichtbar. Der Holzschnitt von Karl Sigrist zeigt den Wache

haltenden Friedrich Mergel im Stil einer Waldbauernbub-Geschichte und damit weit weniger richtig als die Szenenbilder von Mühlmeister und

Steiner. Besonders in dem Farbbild kommt das schlechte Gewissen Friedrichs gut zum Ausdruck.

Die beiden Zeichnungen von Willi Probst geben die Stimmung der betreffenden Szenen vielleicht etwas zu freundlich wieder, obschon das

Gegenüber von Misstrauen und Verstellung auch hier zu erkennen ist. Atmosphärisch treffender sind aber die Zeichnungen von

August Lange-Brock und Hans Fronius. Die eine, weil sie dem Verhör der Bauern auch einen komischen

Zug abgewinnt, die andere, weil sie in der gespenstischen Erscheinung Simon Semmlers genau die der Szene entsprechende Mischung von Bosheit,

Vorwurf und schlechtem Gewissen zum Ausdruck bringt. Im Vergleich dazu sieht der Mann in der colorierten Zeichnung von Hugo Wilkens nur

wie ein Trottel aus.

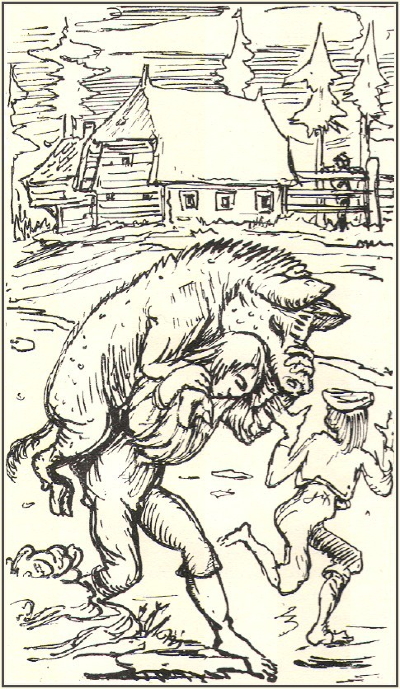

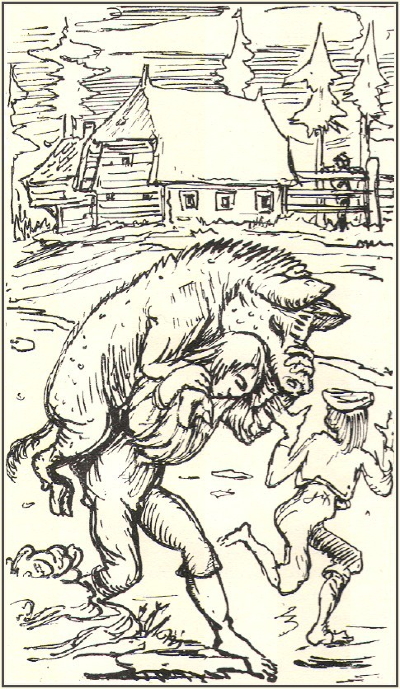

~~~~~~~~~~~~

In seinem achtzehnten Jahre hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorfwelt gesichert durch den Ausgang

einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen.

In seinem achtzehnten Jahre hatte Friedrich sich bereits einen bedeutenden Ruf in der jungen Dorfwelt gesichert durch den Ausgang

einer Wette, infolge deren er einen erlegten Eber über zwei Meilen weit auf seinem Rücken trug, ohne abzusetzen.

|

|

Zeichnung von Alfred Kubin (1925)

|

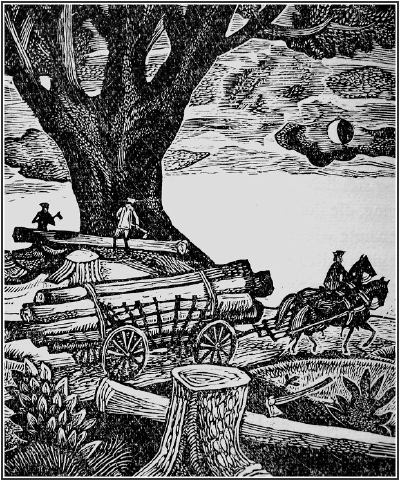

~~~~~~~~~~~~

... die Förster konnten wochenlang umsonst wachen; in der ersten Nacht, gleichviel, ob stürmisch oder mondhell, wo sie vor

Übermüdung nachließen, brach die Zerstörung ein.

... die Förster konnten wochenlang umsonst wachen; in der ersten Nacht, gleichviel, ob stürmisch oder mondhell, wo sie vor

Übermüdung nachließen, brach die Zerstörung ein.

|

|

Holzschnitt von Heiner Vogel (1964)

|

~~~~~~~~~~~~

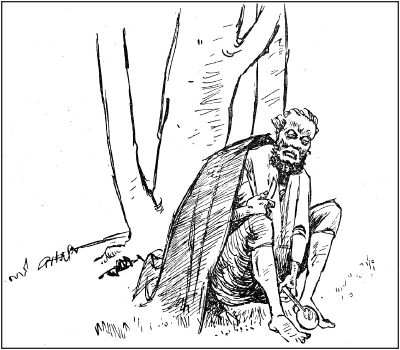

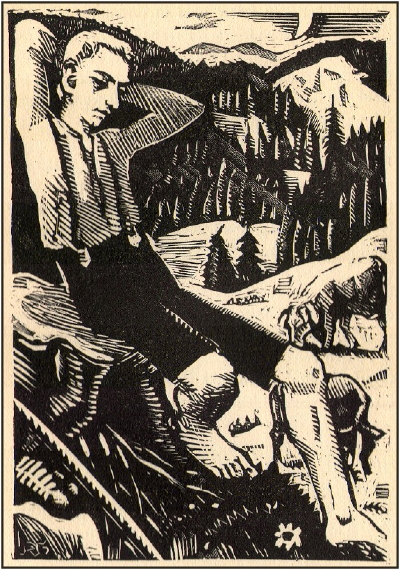

Friedrich war an dem Stamm hinabgeglitten und starrte, die Arme über den Kopf verschlungen, in das

leise einschleichende Morgenrot.

Friedrich war an dem Stamm hinabgeglitten und starrte, die Arme über den Kopf verschlungen, in das

leise einschleichende Morgenrot.

|

|

Holzschnitt von Karl Sigrist (1923)

|

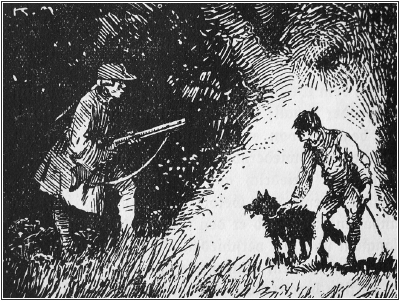

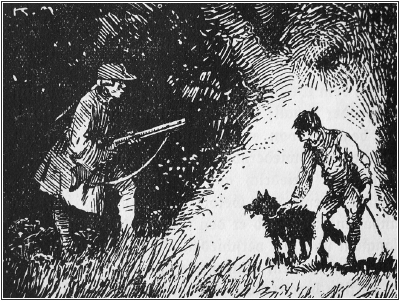

Ein Steinwurf traf die Seite des unbesorgten Hundes, der ... dort Trost suchte, von wo das Übel ausgegangen war. In demselben

Augenblicke wurden die Zweige eines nahen Gebüsches fast ohne Geräusch zurückgeschoben und ein Mann trat heraus.

Ein Steinwurf traf die Seite des unbesorgten Hundes, der ... dort Trost suchte, von wo das Übel ausgegangen war. In demselben

Augenblicke wurden die Zweige eines nahen Gebüsches fast ohne Geräusch zurückgeschoben und ein Mann trat heraus.

|

|

Zeichnung von Karl Mühlmeister (1924)

|

~~~~~~~~~~~~

Als einer nach dem andern im Dickicht verschwunden war, trat Brandis dicht vor den Knaben: "Friedrich", sagte er mit dem Ton

unterdrückter Wut, "meine Geduld ist zu Ende ..."

Als einer nach dem andern im Dickicht verschwunden war, trat Brandis dicht vor den Knaben: "Friedrich", sagte er mit dem Ton

unterdrückter Wut, "meine Geduld ist zu Ende ..."

|

|

Zeichnung von Bernd Steiner (1923)

|

~~~~~~~~~~~~

"Geht!", fuhr sie heftig fort, "seid ihr gekommen, um ehrliche Leute zu beschimpfen? Geht!" - Sie wandte sich

wieder zu ihrem Sohne, der Schreiber ging.

"Geht!", fuhr sie heftig fort, "seid ihr gekommen, um ehrliche Leute zu beschimpfen? Geht!" - Sie wandte sich

wieder zu ihrem Sohne, der Schreiber ging.

|

|

Zeichnung von Willi Probst (1952)

|

~~~~~~~~~~~~

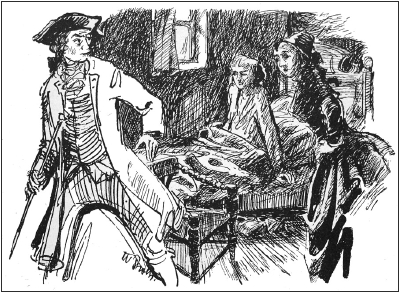

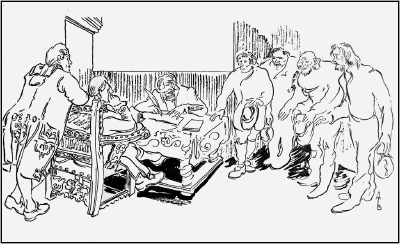

Dies waren die Aussagen der Förster; nun kamen die Bauern an die Reihe, aus denen jedoch nichts zu bringen war.

Dies waren die Aussagen der Förster; nun kamen die Bauern an die Reihe, aus denen jedoch nichts zu bringen war.

|

|

Zeichnung von August Lange-Brock (1948)

|

~~~~~~~~~~~~

"Es ist eine Axt wie andere", sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den Tisch.

"Es ist eine Axt wie andere", sagte er dann und legte sie gleichgültig auf den Tisch.

|

|

Zeichnung von Willi Probst (1952)

|

~~~~~~~~~~~~

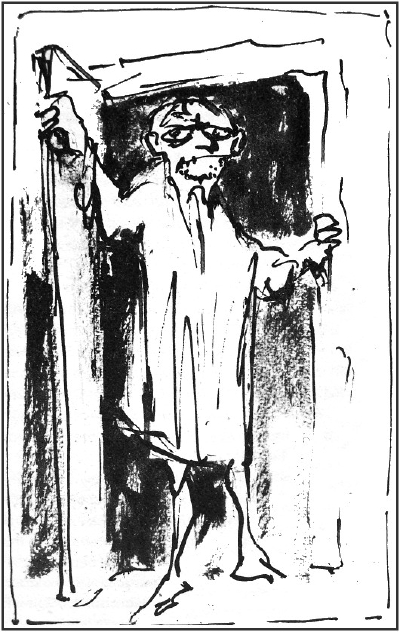

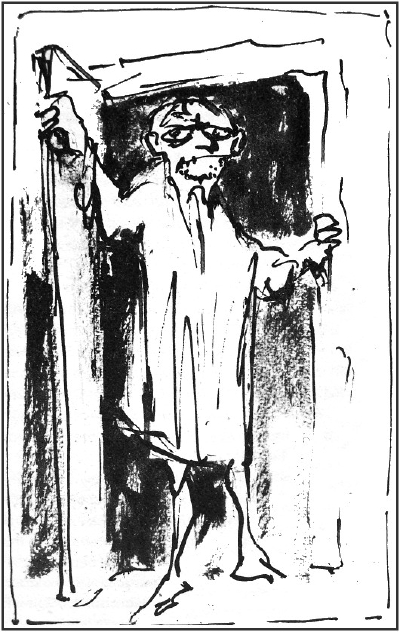

... in der Kammertür stand Simon, fast unbekleidet; seine dürre Gestalt, sein ungekämmtes, wirres Haar und die vom

Mondschein verursachte Blässe des Gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen.

... in der Kammertür stand Simon, fast unbekleidet; seine dürre Gestalt, sein ungekämmtes, wirres Haar und die vom

Mondschein verursachte Blässe des Gesichts gaben ihm ein schauerlich verändertes Ansehen.

|

|

Zeichnung von Hans Fronius (1962)

|

"So geh, beicht!", flüsterte Simon mit bebender Stimme; "verunehre das Sakrament durch Angeberei ..."

"So geh, beicht!", flüsterte Simon mit bebender Stimme; "verunehre das Sakrament durch Angeberei ..."

|

|

Zeichnung von Hugo Wilkens (1921)

|

[Vierter Teil]

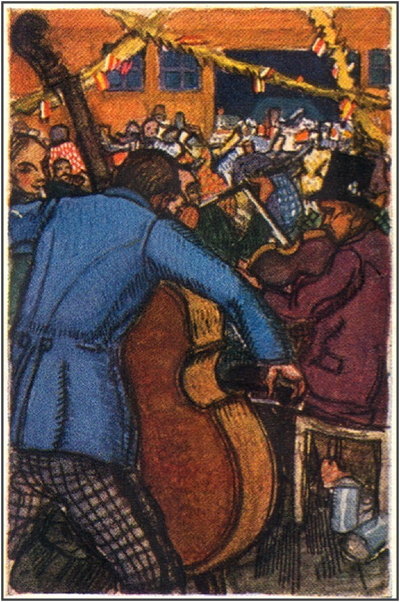

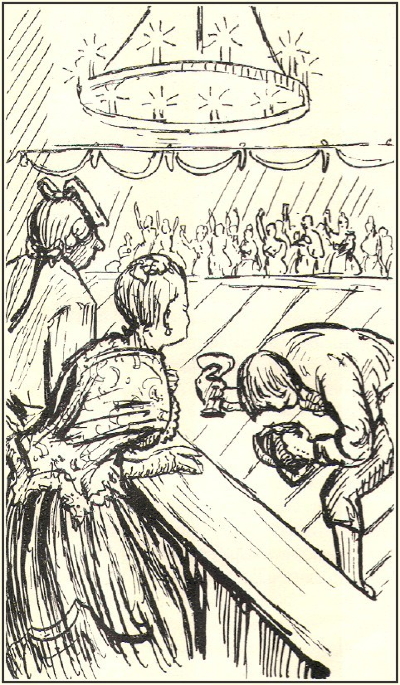

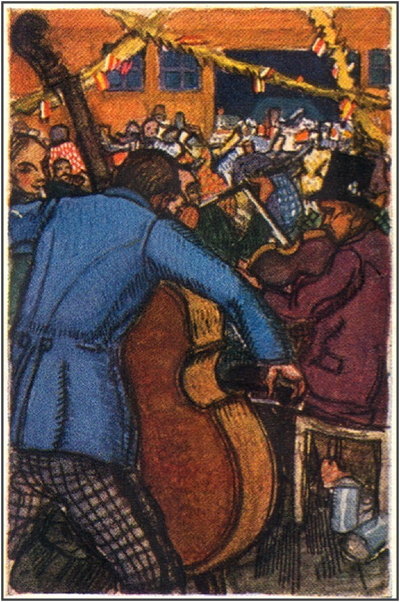

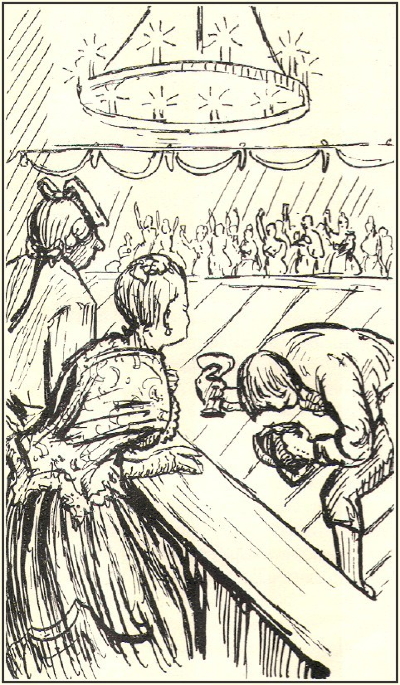

Die Farbzeichnung von Bernd Steiner nimmt das Festgeschehen mit demselben Abstand wahr wie die Novelle, während die Verbeugung

Friedrich Mergels vor dem Gutsherren von Kubin nach der falschen Seite hin übertrieben wird, weil er ja weniger demütig als hochmütig

auftritt. In der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp ist der 'erste Elegant' des Festes richtiger dargestellt.

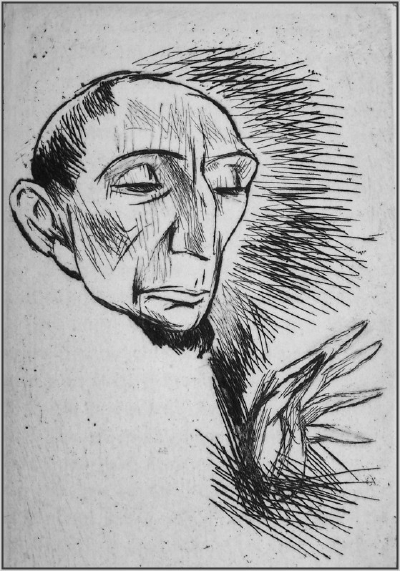

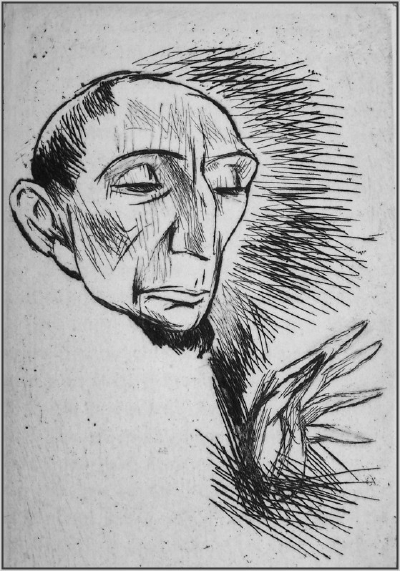

Der Jude Aaron in der Radierung von Heinrich Nauen ist unverkennbar antisemitisch angelegt. Das ist kein 'Schlächter und Althändler'

aus einer Kleinstadt des 18. Jahrhunderts, sondern ein jüdischer Anwalt oder Juwelier der 1920er Jahre, wie sie im

SA-Kampfblatt 'Der Stürmer' portraitiert zu werden pflegten. Die Zeichnung von Willi Probst trifft die von der Novelle gemeinte

Figur viel besser.

Weder der Gang von Aarons Frau zum Haus des Gutsherren noch ihre Anwesenheit dort kommen so, wie in den Illustrationen von Vogel und

Wilkens dargestellt, in der Novelle vor. Der Holzschnitt zeigt den Schmerz der Frau aber wesentlich eindrucksvoller als die Farbzeichnung. -

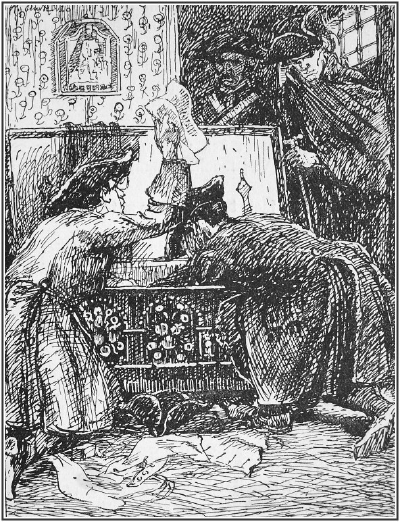

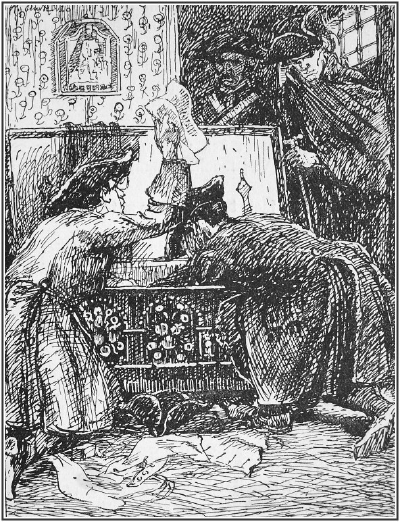

Rudolf André betont mit dem hochgehaltenen Zettel den Aspekt der Kriminalgeschichte, während Hans Fronius aus einem nur nachträglich

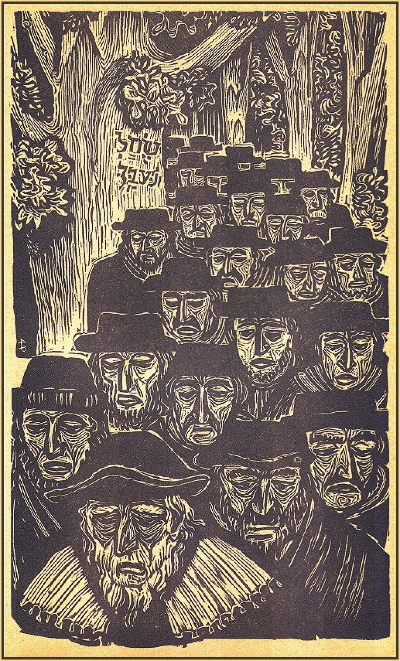

mitgeteilten Schreck einen dramatischen Augenblick der Geschichte selbst macht. Der Holzschnitt von Hans Pape ist eine gelungene Verbildlichung

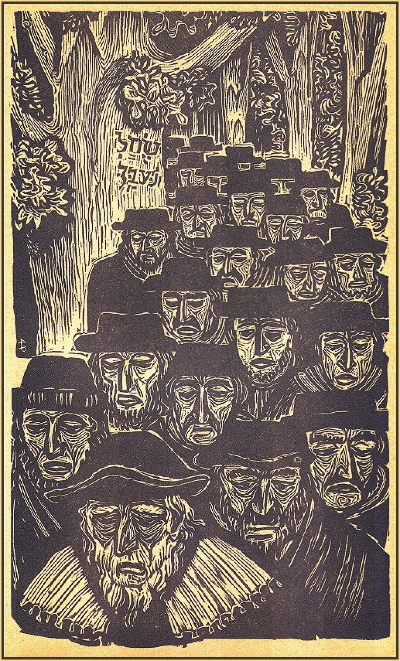

des Zuges der Juden durch das Brederholz.

~~~~~~~~~~~~

Jubel und Gelächter an allen Enden, die niederen Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten ...

Jubel und Gelächter an allen Enden, die niederen Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten ...

|

|

Zeichnung von Bernd Steiner (1923)

|

~~~~~~~~~~~~

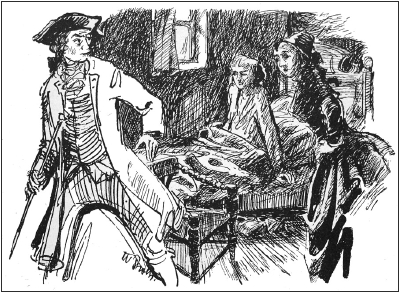

Friedrich machte seinen Bückling. - "Nichts für ungut, gnädige Herrschaften; wir sind nur ungelehrte Bauersleute! ..."

Friedrich machte seinen Bückling. - "Nichts für ungut, gnädige Herrschaften; wir sind nur ungelehrte Bauersleute! ..."

|

|

Zeichnung von Alfred Kubin (1923)

|

~~~~~~~~~~~~

"Was hat sie gekostet?", rief Wilm Hülsmeyer, Friedrichs Nebenbuhler. - "Willst du sie bezahlen?", fragte Friedrich. - "Hast

du sie bezahlt?", antwortete Wilm.

"Was hat sie gekostet?", rief Wilm Hülsmeyer, Friedrichs Nebenbuhler. - "Willst du sie bezahlen?", fragte Friedrich. - "Hast

du sie bezahlt?", antwortete Wilm.

|

|

Zeichnung von Sigrid Schloemp (1958)

|

~~~~~~~~~~~~

Eine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron, ein Schlächter und gelegentlicher

Althändler aus dem nächsten Städtchen, plötzlich erschienen war ...

Eine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron, ein Schlächter und gelegentlicher

Althändler aus dem nächsten Städtchen, plötzlich erschienen war ...

|

|

Lithographie von Heinrich Nauen (1923)

|

Friedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend: "O weh mir! Warum hab ich nicht gehört

auf vernünftige Leute! ..." -

Friedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend: "O weh mir! Warum hab ich nicht gehört

auf vernünftige Leute! ..." -

|

|

Zeichnung von Willi Probst (1952)

|

~~~~~~~~~~~~

Die Türe ward aufgerissen und herein stürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf, von Regen triefend.

Die Türe ward aufgerissen und herein stürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf, von Regen triefend.

|

|

Holzschnitt von Heiner Vogel (1964)

|

~~~~~~~~~~~~

Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so: Aaron war vor drei Tagen am Nachmittag ausgegangen, um Vieh zu kaufen ...

Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so: Aaron war vor drei Tagen am Nachmittag ausgegangen, um Vieh zu kaufen ...

|

|

Zeichnung von Hugo Wilkens (1921)

|

~~~~~~~~~~~~

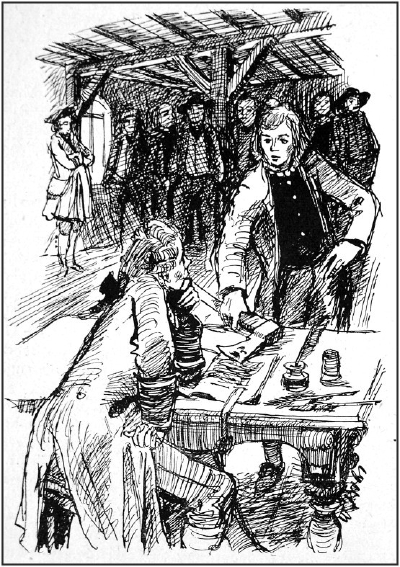

Ganz zuunterst auf dem Boden des Koffers lag die silberne Uhr und einige Schriften ... von einem Manne unterzeichnet, den man in starkem

Verdacht der Verbindung mit den Holzfrevlern hatte.

Ganz zuunterst auf dem Boden des Koffers lag die silberne Uhr und einige Schriften ... von einem Manne unterzeichnet, den man in starkem

Verdacht der Verbindung mit den Holzfrevlern hatte.

|

|

Zeichnung von Rudolf André (1913)

|

~~~~~~~~~~~~

"... Und wo hielten wir? Dicht an der Heerser Tiefe und den Turm von Heerse gerade unter uns."

"... Und wo hielten wir? Dicht an der Heerser Tiefe und den Turm von Heerse gerade unter uns."

|

|

Zeichnung von Hans Fronius (1962)

|

~~~~~~~~~~~~

Darauf sah man an einem Abende wohl gegen sechzig Juden, ihren Rabbiner an der Spitze, in das Brederholz ziehen ...

Darauf sah man an einem Abende wohl gegen sechzig Juden, ihren Rabbiner an der Spitze, in das Brederholz ziehen ...

|

|

Holzschnitt von Hans Pape (1955)

|

[Fünfter Teil]

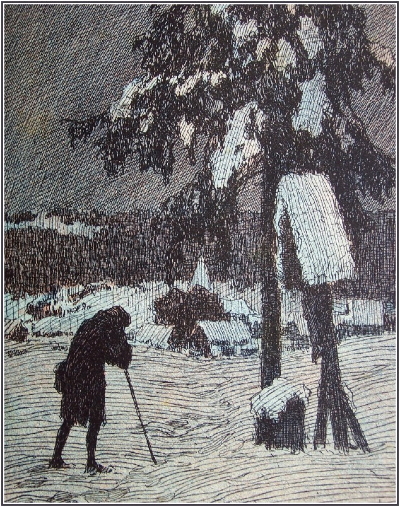

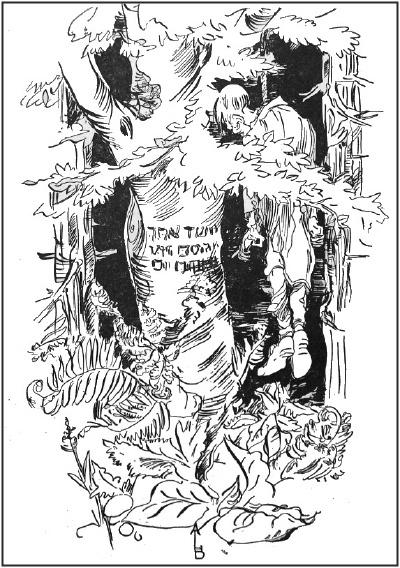

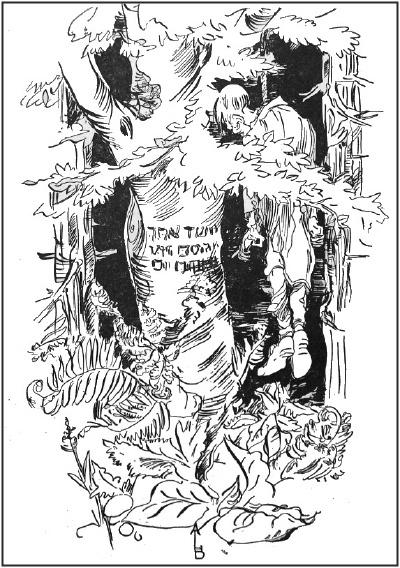

In seinem an Caspar David Friedrich erinnernden Bild fasst Otto Ubbelohde die Situation des heimkehrenden Friedrich Mergel eindrucksvoll

zusammen: der sich stützende Mann, das Kruzifix als Symbol christlicher Reue und das verschneit liegende Dorf, auf das er sich zubewegt. In

der Zeichnung von Rudolf André kommt das weniger gut zum Ausdruck. Die Lichter in den Fenstern lassen den Knienden eher wie

einen Verbannten aussehen, und gebrechlich sieht er auch nicht aus. Noch verkehrter allerdings macht Erika Müller-Pöhl ihn

fast zu einem Racheengel.

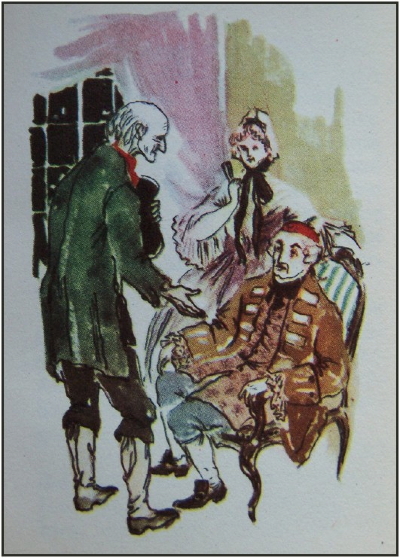

Der Besuch beim Gutsherren in der Zeichnung von Sigrid Schloemp zeigt Friedrich Mergel ebenfalls viel zu aufrecht, wohingegen in der

Zeichnung von Hugo Feldtmann das Zerstörte seines Wesens einigermaßen richtig zum Ausdruck kommt. Unter den

Schlussbildern ist das von Lange-Brock zwar nicht das effektvollste, aber das einzige, das den Erhängten zusammen mit der Inschrift an der

Buche zeigt. Aus allen Bildern hintereinander sollte so eine komplette Inhaltsangabe der 'Judenbuche' abzuleiten sein.

~~~~~~~~~~~~

Da bewegte sich von der Breder Höhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf; der Wanderer schien sehr matt oder krank ...

Da bewegte sich von der Breder Höhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf; der Wanderer schien sehr matt oder krank ...

|

|

Zeichnung von Otto Ubbelohde (1907)

|

~~~~~~~~~~~~

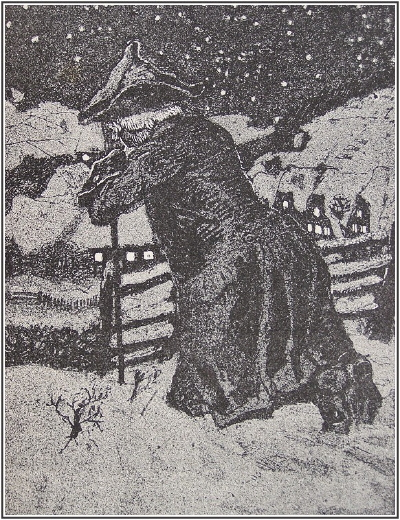

Der Mann am Hange war in die Knie gesunken und versuchte mit zitternder Stimme einzufallen: es ward nur ein lautes Schluchzen daraus ...

Der Mann am Hange war in die Knie gesunken und versuchte mit zitternder Stimme einzufallen: es ward nur ein lautes Schluchzen daraus ...

|

|

Zeichnung von Rudolf André (1913)

|

~~~~~~~~~~~~

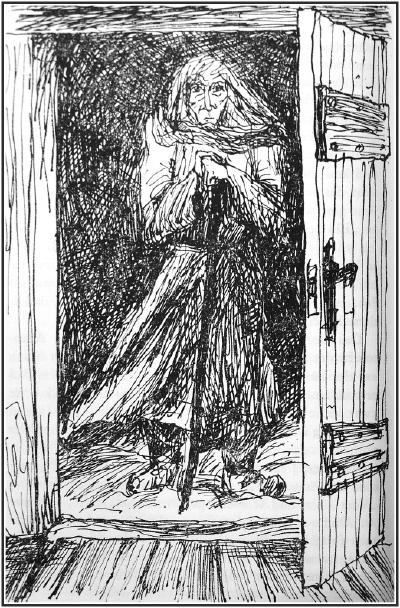

Nach einigem Zögern ward die Tür geöffnet, und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. - "Kommt nur

herein", sagte er dann ...

Nach einigem Zögern ward die Tür geöffnet, und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. - "Kommt nur

herein", sagte er dann ...

|

|

Zeichnung von Erika Müller-Pöhl (1978)

|

~~~~~~~~~~~~

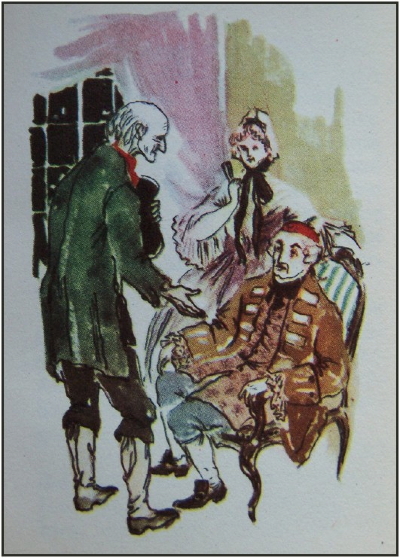

Beim Eintritt in das Wohnzimmer sah er scheu umher, wie vom Licht geblendet, und dann auf den Baron, der sehr zusammengefallen in

seinem Lehnstuhl saß ...

Beim Eintritt in das Wohnzimmer sah er scheu umher, wie vom Licht geblendet, und dann auf den Baron, der sehr zusammengefallen in

seinem Lehnstuhl saß ...

|

|

Zeichnung von Sigrid Schloemp (1958)

|

~~~~~~~~~~~~

Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholzes saß und an einem Löffel schnitzelte. "Er schnitt ihn aber ganz entzwei",

sagte das kleine Mädchen.

Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholzes saß und an einem Löffel schnitzelte. "Er schnitt ihn aber ganz entzwei",

sagte das kleine Mädchen.

|

|

Zeichnung von Hugo Feldtmann (1946)

|

~~~~~~~~~~~~

Totenbleich kam er auf dem Schlosse an: in der Judenbuche hänge ein Mensch; er habe die Beine gerade über seinem Gesichte

hängen sehen.

Totenbleich kam er auf dem Schlosse an: in der Judenbuche hänge ein Mensch; er habe die Beine gerade über seinem Gesichte

hängen sehen.

|

|

Zeichnung von August Lange-Brock (1948)

|

Die Verfilmung

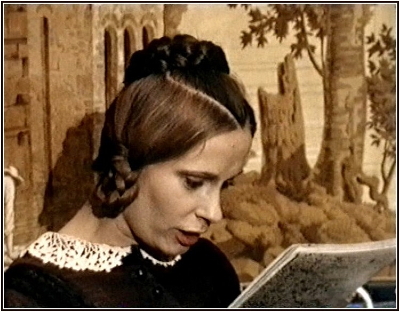

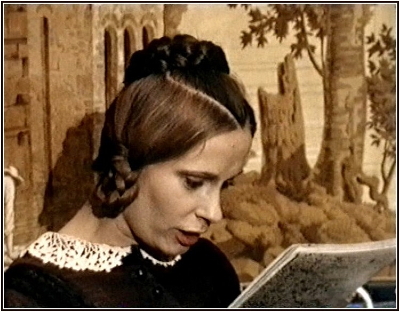

1980 wurde die 'Judenbuche' im Auftrag des Bayrischen Rundfunks verfilmt. Regie führte - nach eigenem Drehbuch - Rainer Horbelt (1944-2001), ein

durch zahlreiche Fernseharbeiten und eigene Veröffentlichungen ausgewiesener Autor. Der Film nimmt sich der Novelle sehr genau und sehr

sorgfältig an, genau in der Wiedergabe der Handlung und sorgfältig besonders in der Ausstattung. In Zusammenarbeit mit Landesmuseen,

Vereinen für Brauchtumspflege, historischen Bauernhöfen usw. ist ein Film entstanden, der hinsichtlich des Kolorits nichts zu wünschen

übrig lässt. Selbst wie man Brot gebacken hat und oder wie es um die Rechte der Juden bestellt war, wird gezeigt bzw. dargelegt, manches

wirkt wie eine Dokumentation zum westfälischen Landleben im 18. Jahrhundert.

Darin liegt allerdings auch ein Problem. Die Kriminalgeschichte wird über diese teilweise auch bedrückende Milieuschilderung fast zur Nebensache,

zumal sie sowieso von vornherein durchschaubar angelegt ist. Von Geheimnis oder gar von Spuk keine Rede, alles ist sozial verursacht. Für

zusätzlichen Abstand sorgt die Einbettung der Handlung in ein Rahmengeschehen, in dem Annette von Droste-Hülshoff dem sie im Rüschhaus

besuchenden Levin Schücking (siehe unter

ENTSTEHUNG) die Novelle vorliest und auch über ihre

dichterischen Absichten mit ihm spricht.

Alles in allem zeigt sich, dass die Handlung der 'Judenbuche' dem Regisseur nicht ausgereicht hat und wohl wirklich für einen Film von üblicher

Länge nicht ausreicht. Dann wäre es allerdings besser gewesen, die Geschichte kurz zu halten, anstatt sie - wie hier - über 1¾

Stunden zu dehnen und Langeweile zu erzeugen.

~~~~~~~~~~~~

|

|

Annette von Droste-Hülshoff als Vorleserin (Christiane Lemm, geboren 1953)

|

|

|

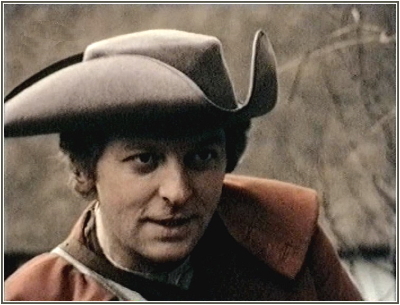

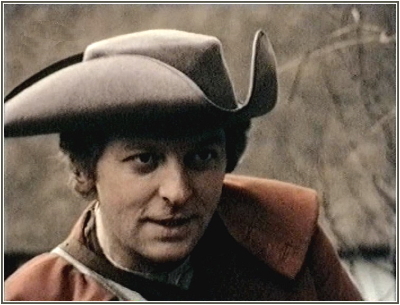

Der junge Friedrich Mergel

|

|

|

Barbara Morawiecz (geboren 1938) als Friedrichs Mutter Margaret Mergel

|

|

|

Der junge Johannes Niemand

|

|

|

Eberhard Feik (1943-1994) als Simon Semmler

|

|

|

Roland Teubner als Friedrich Mergel

|

|

|

Joachim Tennstedt (geboren 1950) als Johannes Niemand

|

|

|

Diether Krebs (1947-2000) als Förster Brandis

|

|

|

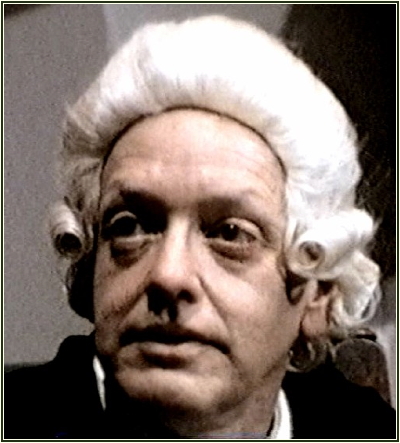

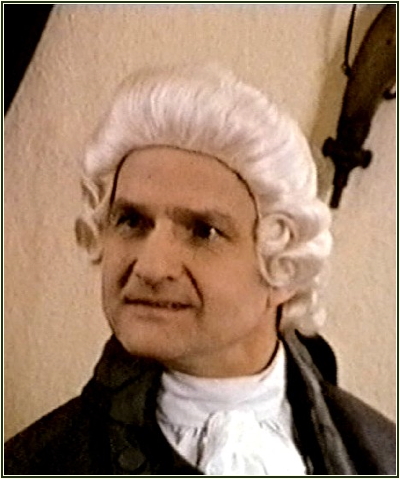

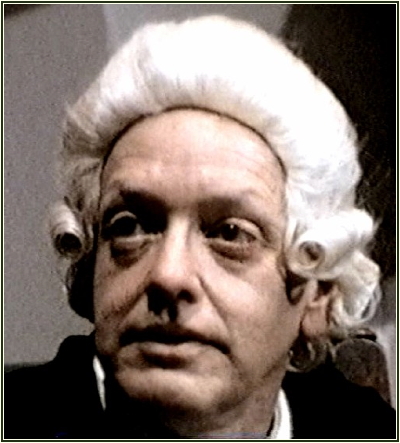

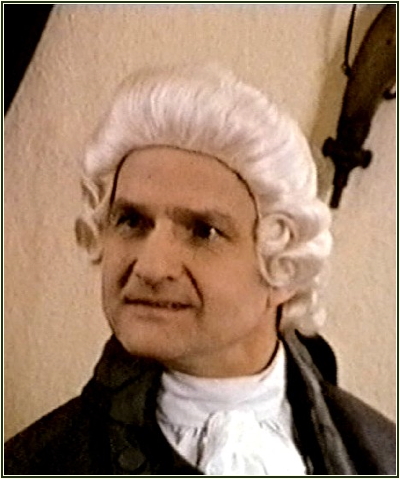

Franz Lichtenhahn (geboren 1932) als Dorfschulze Kapp

|

|

|

Harry Raymon (geboren 1926) als Jude Aaron mit dem zahlungsunfähigen Friedrich

|

|

|

Die Juden an der Buche

|

|

|

Die Inschrift an der Buche (zwischen den älteren Gravuren von Liebespaaren kaum zu erkennen)

|

|

|

Franz Rudnick (1931-2005) als Freiherr von Haxthausen

|

|

|

Der heimgekehrte Friedrich Mergel

|

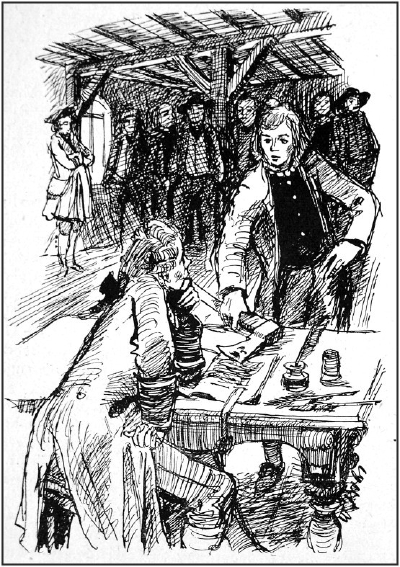

Die Verhör-Szene aus dem Fernsehfilm von 1980.

Obwohl die "Judenbuche" bei den Fortsetzungs-Abdrucken im Cotta'schen 'Morgenblatt' und im 'Westfälischen Anzeiger' nicht unbeachtet

geblieben war, dauerte es volle vier Jahrzehnte, bevor sie erstmals als eigenes Buch erschien. Zunächst druckte

Levin Schücking sie 1859 in der Nachlass-Ausgabe der "Letzten Gaben" wiederum ab, dann wurde sie

1876 in den 'Neuen deutschen Novellenschatz' von Paul Heyse mit aufgenommen, und schließlich war sie 1879 in der dreibändigen

Ausgabe der "Gesammelten Schriften der Annette Freiin von Droste-Hülshoff" bei Cotta noch enthalten.

Erst 1882 aber brachte die Aschendorff'sche Buchhandlung in Münster sie als Einzeldruck heraus, so wenig hat man sich einen Verkaufserfolg

bis dahin anscheinend von ihr versprochen.

Obwohl die "Judenbuche" bei den Fortsetzungs-Abdrucken im Cotta'schen 'Morgenblatt' und im 'Westfälischen Anzeiger' nicht unbeachtet

geblieben war, dauerte es volle vier Jahrzehnte, bevor sie erstmals als eigenes Buch erschien. Zunächst druckte

Levin Schücking sie 1859 in der Nachlass-Ausgabe der "Letzten Gaben" wiederum ab, dann wurde sie

1876 in den 'Neuen deutschen Novellenschatz' von Paul Heyse mit aufgenommen, und schließlich war sie 1879 in der dreibändigen

Ausgabe der "Gesammelten Schriften der Annette Freiin von Droste-Hülshoff" bei Cotta noch enthalten.

Erst 1882 aber brachte die Aschendorff'sche Buchhandlung in Münster sie als Einzeldruck heraus, so wenig hat man sich einen Verkaufserfolg

bis dahin anscheinend von ihr versprochen.

Danach nahm die Popularität des Werkes aber rasch zu. Bis 1900 gab es bereits fünf weitere Einzelausgaben, darunter 1884 die Ausgabe

in Reclams Universalbibliothek, die es allein bis 1968 auf über 5 Millionen Exemplare brachte.

Danach nahm die Popularität des Werkes aber rasch zu. Bis 1900 gab es bereits fünf weitere Einzelausgaben, darunter 1884 die Ausgabe

in Reclams Universalbibliothek, die es allein bis 1968 auf über 5 Millionen Exemplare brachte.

Unter den mehr als 150 Ausgaben, die von der Judenbuche schon 1972 gezählt wurden, enthalten über 30 auch Illustrationen, und es handelt

sich dabei keineswegs nur um anspruchslose Strichzeichnungen. Schon die erste illustrierte Ausgabe, erschienen 1907 im Schaffstein-Verlag Köln,

wandte sich mit ihrer Jugendstil-Ausstattung an Buchliebhaber, und in den 1920er Jahren kamen fast Jahr um Jahr weitere Ausgaben

mit aufwendigem Buchschmuck hinzu. Aus insgesamt achtzehn solcher Ausgaben werden nachfolgend Beispiele gegeben, teils um die Breite der

Darstellungsweisen aufzuzeigen, noch mehr aber, um den Gang der Handlung so sichtbar zu machen.

Unter den mehr als 150 Ausgaben, die von der Judenbuche schon 1972 gezählt wurden, enthalten über 30 auch Illustrationen, und es handelt

sich dabei keineswegs nur um anspruchslose Strichzeichnungen. Schon die erste illustrierte Ausgabe, erschienen 1907 im Schaffstein-Verlag Köln,

wandte sich mit ihrer Jugendstil-Ausstattung an Buchliebhaber, und in den 1920er Jahren kamen fast Jahr um Jahr weitere Ausgaben

mit aufwendigem Buchschmuck hinzu. Aus insgesamt achtzehn solcher Ausgaben werden nachfolgend Beispiele gegeben, teils um die Breite der

Darstellungsweisen aufzuzeigen, noch mehr aber, um den Gang der Handlung so sichtbar zu machen.

Trotz der sehr unterschiedlichen Auffassungen des Geschehens durch die Künstler und der noch unterschiedlicheren Darstellungsformen ist

festzustellen, dass es nur selten zu Widersprüchen zu den Erzähleindrücken kommt. Das hat zwei Gründe. Der erste: die

Hauptereignisse - die Durchführung der Holzdiebstähle, die Ermordung und Auffindung des Försters wie des Juden, die Flucht Friedrich

Mergels - werden gar nicht geschildert, sondern es wird von ihnen nur berichtet oder sie müssen erschlossen werden. Details zu ihnen

liefert die Erzählung also kaum, das meiste bleibt der Fantasie überlassen. Bildliche Darstellungen von diesen Momenten sind der

Überprüfung durch den Text also erst gar nicht ausgesetzt.

Trotz der sehr unterschiedlichen Auffassungen des Geschehens durch die Künstler und der noch unterschiedlicheren Darstellungsformen ist

festzustellen, dass es nur selten zu Widersprüchen zu den Erzähleindrücken kommt. Das hat zwei Gründe. Der erste: die

Hauptereignisse - die Durchführung der Holzdiebstähle, die Ermordung und Auffindung des Försters wie des Juden, die Flucht Friedrich

Mergels - werden gar nicht geschildert, sondern es wird von ihnen nur berichtet oder sie müssen erschlossen werden. Details zu ihnen

liefert die Erzählung also kaum, das meiste bleibt der Fantasie überlassen. Bildliche Darstellungen von diesen Momenten sind der

Überprüfung durch den Text also erst gar nicht ausgesetzt. Der zweite Grund: auch die in der Novelle direkt geschilderten Situationen enthalten vergleichsweise wenig gegenständliche und somit abbildbare

Elemente. Eine weit größere Rolle spielen Geräusche, Stimmungen, Empfindungen, sofern nicht auch hier die berichtenden oder

bewertenden Textpartien überwiegen. Das Abbilden dieser Situationen kann also ebenfalls zu dem Text so leicht nicht in Widerspruch geraten,

außer dass die Stimmung der geschilderten Momente nicht getroffen erscheint.

Der zweite Grund: auch die in der Novelle direkt geschilderten Situationen enthalten vergleichsweise wenig gegenständliche und somit abbildbare

Elemente. Eine weit größere Rolle spielen Geräusche, Stimmungen, Empfindungen, sofern nicht auch hier die berichtenden oder

bewertenden Textpartien überwiegen. Das Abbilden dieser Situationen kann also ebenfalls zu dem Text so leicht nicht in Widerspruch geraten,

außer dass die Stimmung der geschilderten Momente nicht getroffen erscheint.

Der didaktische Nutzen der Bilder dürfte deshalb hauptsächlich darin liegen, beurteilen zu lassen, wie gut die

Atmosphäre der berührten Situationen darin erfasst ist. Hinweise dazu sind den Bildern von Abschnitt zu Abschnitt

vorangestellt.

Der didaktische Nutzen der Bilder dürfte deshalb hauptsächlich darin liegen, beurteilen zu lassen, wie gut die

Atmosphäre der berührten Situationen darin erfasst ist. Hinweise dazu sind den Bildern von Abschnitt zu Abschnitt

vorangestellt.

Übersetzt worden ist die 'Judenbuche' nicht so oft, bei weitem weniger jedenfalls als die Novellen Theodor Storms oder Gottfried Kellers. 1993

jedoch wurde der Stoff von dem Komponisten Walter Steffen (geboren 1934 in Aachen) vertont. Das "Musikalische Volksdrama in

zehn Bildern" legt das Hauptgewicht auf Friedrich Mergels gesellschaftliche Randstellung sowie einiger auf ihn einwirkender

unglücklicher Umstände. Die Musik wurde gelobt, das Geschehen bleibt in dieser Bearbeitung aber eigentlich unverständlich.

Übersetzt worden ist die 'Judenbuche' nicht so oft, bei weitem weniger jedenfalls als die Novellen Theodor Storms oder Gottfried Kellers. 1993

jedoch wurde der Stoff von dem Komponisten Walter Steffen (geboren 1934 in Aachen) vertont. Das "Musikalische Volksdrama in

zehn Bildern" legt das Hauptgewicht auf Friedrich Mergels gesellschaftliche Randstellung sowie einiger auf ihn einwirkender

unglücklicher Umstände. Die Musik wurde gelobt, das Geschehen bleibt in dieser Bearbeitung aber eigentlich unverständlich.

Mit großer Umsicht aufbereitet hat den Stoff der Fernsehfilm von 1980, nur dass das Resultat - eben deswegen - leider etwas bedrückend

ist. Der Film wird am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des fünften Teils, vorgestellt und mit einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Mit großer Umsicht aufbereitet hat den Stoff der Fernsehfilm von 1980, nur dass das Resultat - eben deswegen - leider etwas bedrückend

ist. Der Film wird am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des fünften Teils, vorgestellt und mit einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Die Zeichnung von Lange-Brock gibt den nächtlichen Waldfrevel zutreffend wider, wenn auch die gezeigten Nadelbäume

sachlich falsch sind. - Die beiden Trinker-Bilder zeigen gut den Unterschied zwischen einer angemessenen und einer

unangemessenen Darstellung. Die Zeichnung von Müller-Pöhl drückt die ganze Verwahrlosung des alten Mergel aus, die von

André könnte für jeden Trinker-Witz verwendet werden.

Die Zeichnung von Lange-Brock gibt den nächtlichen Waldfrevel zutreffend wider, wenn auch die gezeigten Nadelbäume

sachlich falsch sind. - Die beiden Trinker-Bilder zeigen gut den Unterschied zwischen einer angemessenen und einer

unangemessenen Darstellung. Die Zeichnung von Müller-Pöhl drückt die ganze Verwahrlosung des alten Mergel aus, die von

André könnte für jeden Trinker-Witz verwendet werden. Die Skizze Blischs wirkt zwar milieugerecht, zeigt Friedrich Mergels Mutter aber viel zu alt, ganz im Unterschied zu der Radierung von Heinrich

Nauen, die in den Gesichtern von Mutter und Sohn das ganze Elend dieser Existenzen zum Ausdruck bringt. Die beiden Handlungs-Bilder zeigen

Situationen, die in der Novelle nur angedeutet sind, treffen beide das Düstere des Geschehens aber ganz richtig.

Die Skizze Blischs wirkt zwar milieugerecht, zeigt Friedrich Mergels Mutter aber viel zu alt, ganz im Unterschied zu der Radierung von Heinrich

Nauen, die in den Gesichtern von Mutter und Sohn das ganze Elend dieser Existenzen zum Ausdruck bringt. Die beiden Handlungs-Bilder zeigen

Situationen, die in der Novelle nur angedeutet sind, treffen beide das Düstere des Geschehens aber ganz richtig.

Das Farbbild von Otto Ubbelohde, der eigentlich Maler war, lässt eher auf eine Heimatgeschichte als auf die 'Judenbuche' schließen,

und auch in der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp nimmt man die Verhältnisse der Novelle nicht wahr. Weder traut man diesem Simon

Semmler zu, Anführer einer Holzfäller-Bande zu sein, noch sieht die junge Frau wie die abgehärmte Mutter Friedrich Mergels aus.

Das Farbbild von Otto Ubbelohde, der eigentlich Maler war, lässt eher auf eine Heimatgeschichte als auf die 'Judenbuche' schließen,

und auch in der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp nimmt man die Verhältnisse der Novelle nicht wahr. Weder traut man diesem Simon

Semmler zu, Anführer einer Holzfäller-Bande zu sein, noch sieht die junge Frau wie die abgehärmte Mutter Friedrich Mergels aus.

In der Zeichnung Max Unolds jedoch ist der unheilvolle Weg Friedrichs auf den Spuren des Onkels nachvollziehbar, und auch die Zeichnung Blischs

passt atmosphärisch zu der Szene in der Küche, wo sich der vernachlässigte Johannes Niemand am Herdfeuer wärmt. - Viel zu harmlos

hingegen wirkt die Darstelllung von Probst, in der weder das dunkle Brederholz noch der schaurige Totenort wahrzunehmen sind.

In der Zeichnung Max Unolds jedoch ist der unheilvolle Weg Friedrichs auf den Spuren des Onkels nachvollziehbar, und auch die Zeichnung Blischs

passt atmosphärisch zu der Szene in der Küche, wo sich der vernachlässigte Johannes Niemand am Herdfeuer wärmt. - Viel zu harmlos

hingegen wirkt die Darstelllung von Probst, in der weder das dunkle Brederholz noch der schaurige Totenort wahrzunehmen sind.

Die Zeichnung von Alfred Kubin, die nur eine Mitteilung der Novelle aufnimmt, ist eher geeignet, das Mitgeteilte in Zweifel zu ziehen als es

zu beglaubigen - zwei Meilen sind immerhin 15 Kilometer! Der Holzschnitt von Heiner Vogel hingegen macht den Waldfrevel durch den

Baumstumpf im Vordergrund und das drohende Naturbild dahinter eindringlich sichtbar. Der Holzschnitt von Karl Sigrist zeigt den Wache

haltenden Friedrich Mergel im Stil einer Waldbauernbub-Geschichte und damit weit weniger richtig als die Szenenbilder von Mühlmeister und

Steiner. Besonders in dem Farbbild kommt das schlechte Gewissen Friedrichs gut zum Ausdruck.

Die Zeichnung von Alfred Kubin, die nur eine Mitteilung der Novelle aufnimmt, ist eher geeignet, das Mitgeteilte in Zweifel zu ziehen als es

zu beglaubigen - zwei Meilen sind immerhin 15 Kilometer! Der Holzschnitt von Heiner Vogel hingegen macht den Waldfrevel durch den

Baumstumpf im Vordergrund und das drohende Naturbild dahinter eindringlich sichtbar. Der Holzschnitt von Karl Sigrist zeigt den Wache

haltenden Friedrich Mergel im Stil einer Waldbauernbub-Geschichte und damit weit weniger richtig als die Szenenbilder von Mühlmeister und

Steiner. Besonders in dem Farbbild kommt das schlechte Gewissen Friedrichs gut zum Ausdruck.

Die beiden Zeichnungen von Willi Probst geben die Stimmung der betreffenden Szenen vielleicht etwas zu freundlich wieder, obschon das

Gegenüber von Misstrauen und Verstellung auch hier zu erkennen ist. Atmosphärisch treffender sind aber die Zeichnungen von

August Lange-Brock und Hans Fronius. Die eine, weil sie dem Verhör der Bauern auch einen komischen

Zug abgewinnt, die andere, weil sie in der gespenstischen Erscheinung Simon Semmlers genau die der Szene entsprechende Mischung von Bosheit,

Vorwurf und schlechtem Gewissen zum Ausdruck bringt. Im Vergleich dazu sieht der Mann in der colorierten Zeichnung von Hugo Wilkens nur

wie ein Trottel aus.

Die beiden Zeichnungen von Willi Probst geben die Stimmung der betreffenden Szenen vielleicht etwas zu freundlich wieder, obschon das

Gegenüber von Misstrauen und Verstellung auch hier zu erkennen ist. Atmosphärisch treffender sind aber die Zeichnungen von

August Lange-Brock und Hans Fronius. Die eine, weil sie dem Verhör der Bauern auch einen komischen

Zug abgewinnt, die andere, weil sie in der gespenstischen Erscheinung Simon Semmlers genau die der Szene entsprechende Mischung von Bosheit,

Vorwurf und schlechtem Gewissen zum Ausdruck bringt. Im Vergleich dazu sieht der Mann in der colorierten Zeichnung von Hugo Wilkens nur

wie ein Trottel aus.

Die Farbzeichnung von Bernd Steiner nimmt das Festgeschehen mit demselben Abstand wahr wie die Novelle, während die Verbeugung

Friedrich Mergels vor dem Gutsherren von Kubin nach der falschen Seite hin übertrieben wird, weil er ja weniger demütig als hochmütig

auftritt. In der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp ist der 'erste Elegant' des Festes richtiger dargestellt.

Die Farbzeichnung von Bernd Steiner nimmt das Festgeschehen mit demselben Abstand wahr wie die Novelle, während die Verbeugung

Friedrich Mergels vor dem Gutsherren von Kubin nach der falschen Seite hin übertrieben wird, weil er ja weniger demütig als hochmütig

auftritt. In der Miniaturzeichnung von Sigrid Schloemp ist der 'erste Elegant' des Festes richtiger dargestellt. Der Jude Aaron in der Radierung von Heinrich Nauen ist unverkennbar antisemitisch angelegt. Das ist kein 'Schlächter und Althändler'

aus einer Kleinstadt des 18. Jahrhunderts, sondern ein jüdischer Anwalt oder Juwelier der 1920er Jahre, wie sie im

SA-Kampfblatt 'Der Stürmer' portraitiert zu werden pflegten. Die Zeichnung von Willi Probst trifft die von der Novelle gemeinte

Figur viel besser.

Der Jude Aaron in der Radierung von Heinrich Nauen ist unverkennbar antisemitisch angelegt. Das ist kein 'Schlächter und Althändler'

aus einer Kleinstadt des 18. Jahrhunderts, sondern ein jüdischer Anwalt oder Juwelier der 1920er Jahre, wie sie im

SA-Kampfblatt 'Der Stürmer' portraitiert zu werden pflegten. Die Zeichnung von Willi Probst trifft die von der Novelle gemeinte

Figur viel besser. Weder der Gang von Aarons Frau zum Haus des Gutsherren noch ihre Anwesenheit dort kommen so, wie in den Illustrationen von Vogel und

Wilkens dargestellt, in der Novelle vor. Der Holzschnitt zeigt den Schmerz der Frau aber wesentlich eindrucksvoller als die Farbzeichnung. -

Rudolf André betont mit dem hochgehaltenen Zettel den Aspekt der Kriminalgeschichte, während Hans Fronius aus einem nur nachträglich

mitgeteilten Schreck einen dramatischen Augenblick der Geschichte selbst macht. Der Holzschnitt von Hans Pape ist eine gelungene Verbildlichung

des Zuges der Juden durch das Brederholz.

Weder der Gang von Aarons Frau zum Haus des Gutsherren noch ihre Anwesenheit dort kommen so, wie in den Illustrationen von Vogel und

Wilkens dargestellt, in der Novelle vor. Der Holzschnitt zeigt den Schmerz der Frau aber wesentlich eindrucksvoller als die Farbzeichnung. -

Rudolf André betont mit dem hochgehaltenen Zettel den Aspekt der Kriminalgeschichte, während Hans Fronius aus einem nur nachträglich

mitgeteilten Schreck einen dramatischen Augenblick der Geschichte selbst macht. Der Holzschnitt von Hans Pape ist eine gelungene Verbildlichung

des Zuges der Juden durch das Brederholz.

In seinem an Caspar David Friedrich erinnernden Bild fasst Otto Ubbelohde die Situation des heimkehrenden Friedrich Mergel eindrucksvoll

zusammen: der sich stützende Mann, das Kruzifix als Symbol christlicher Reue und das verschneit liegende Dorf, auf das er sich zubewegt. In

der Zeichnung von Rudolf André kommt das weniger gut zum Ausdruck. Die Lichter in den Fenstern lassen den Knienden eher wie

einen Verbannten aussehen, und gebrechlich sieht er auch nicht aus. Noch verkehrter allerdings macht Erika Müller-Pöhl ihn

fast zu einem Racheengel.

In seinem an Caspar David Friedrich erinnernden Bild fasst Otto Ubbelohde die Situation des heimkehrenden Friedrich Mergel eindrucksvoll

zusammen: der sich stützende Mann, das Kruzifix als Symbol christlicher Reue und das verschneit liegende Dorf, auf das er sich zubewegt. In

der Zeichnung von Rudolf André kommt das weniger gut zum Ausdruck. Die Lichter in den Fenstern lassen den Knienden eher wie

einen Verbannten aussehen, und gebrechlich sieht er auch nicht aus. Noch verkehrter allerdings macht Erika Müller-Pöhl ihn

fast zu einem Racheengel.

Der Besuch beim Gutsherren in der Zeichnung von Sigrid Schloemp zeigt Friedrich Mergel ebenfalls viel zu aufrecht, wohingegen in der

Zeichnung von Hugo Feldtmann das Zerstörte seines Wesens einigermaßen richtig zum Ausdruck kommt. Unter den

Schlussbildern ist das von Lange-Brock zwar nicht das effektvollste, aber das einzige, das den Erhängten zusammen mit der Inschrift an der

Buche zeigt. Aus allen Bildern hintereinander sollte so eine komplette Inhaltsangabe der 'Judenbuche' abzuleiten sein.

Der Besuch beim Gutsherren in der Zeichnung von Sigrid Schloemp zeigt Friedrich Mergel ebenfalls viel zu aufrecht, wohingegen in der

Zeichnung von Hugo Feldtmann das Zerstörte seines Wesens einigermaßen richtig zum Ausdruck kommt. Unter den

Schlussbildern ist das von Lange-Brock zwar nicht das effektvollste, aber das einzige, das den Erhängten zusammen mit der Inschrift an der

Buche zeigt. Aus allen Bildern hintereinander sollte so eine komplette Inhaltsangabe der 'Judenbuche' abzuleiten sein.

1980 wurde die 'Judenbuche' im Auftrag des Bayrischen Rundfunks verfilmt. Regie führte - nach eigenem Drehbuch - Rainer Horbelt (1944-2001), ein

durch zahlreiche Fernseharbeiten und eigene Veröffentlichungen ausgewiesener Autor. Der Film nimmt sich der Novelle sehr genau und sehr

sorgfältig an, genau in der Wiedergabe der Handlung und sorgfältig besonders in der Ausstattung. In Zusammenarbeit mit Landesmuseen,

Vereinen für Brauchtumspflege, historischen Bauernhöfen usw. ist ein Film entstanden, der hinsichtlich des Kolorits nichts zu wünschen

übrig lässt. Selbst wie man Brot gebacken hat und oder wie es um die Rechte der Juden bestellt war, wird gezeigt bzw. dargelegt, manches

wirkt wie eine Dokumentation zum westfälischen Landleben im 18. Jahrhundert.

1980 wurde die 'Judenbuche' im Auftrag des Bayrischen Rundfunks verfilmt. Regie führte - nach eigenem Drehbuch - Rainer Horbelt (1944-2001), ein

durch zahlreiche Fernseharbeiten und eigene Veröffentlichungen ausgewiesener Autor. Der Film nimmt sich der Novelle sehr genau und sehr

sorgfältig an, genau in der Wiedergabe der Handlung und sorgfältig besonders in der Ausstattung. In Zusammenarbeit mit Landesmuseen,

Vereinen für Brauchtumspflege, historischen Bauernhöfen usw. ist ein Film entstanden, der hinsichtlich des Kolorits nichts zu wünschen

übrig lässt. Selbst wie man Brot gebacken hat und oder wie es um die Rechte der Juden bestellt war, wird gezeigt bzw. dargelegt, manches

wirkt wie eine Dokumentation zum westfälischen Landleben im 18. Jahrhundert.

Darin liegt allerdings auch ein Problem. Die Kriminalgeschichte wird über diese teilweise auch bedrückende Milieuschilderung fast zur Nebensache,

zumal sie sowieso von vornherein durchschaubar angelegt ist. Von Geheimnis oder gar von Spuk keine Rede, alles ist sozial verursacht. Für

zusätzlichen Abstand sorgt die Einbettung der Handlung in ein Rahmengeschehen, in dem Annette von Droste-Hülshoff dem sie im Rüschhaus

besuchenden Levin Schücking (siehe unter ENTSTEHUNG) die Novelle vorliest und auch über ihre

dichterischen Absichten mit ihm spricht.

Darin liegt allerdings auch ein Problem. Die Kriminalgeschichte wird über diese teilweise auch bedrückende Milieuschilderung fast zur Nebensache,

zumal sie sowieso von vornherein durchschaubar angelegt ist. Von Geheimnis oder gar von Spuk keine Rede, alles ist sozial verursacht. Für

zusätzlichen Abstand sorgt die Einbettung der Handlung in ein Rahmengeschehen, in dem Annette von Droste-Hülshoff dem sie im Rüschhaus

besuchenden Levin Schücking (siehe unter ENTSTEHUNG) die Novelle vorliest und auch über ihre

dichterischen Absichten mit ihm spricht.  Alles in allem zeigt sich, dass die Handlung der 'Judenbuche' dem Regisseur nicht ausgereicht hat und wohl wirklich für einen Film von üblicher

Länge nicht ausreicht. Dann wäre es allerdings besser gewesen, die Geschichte kurz zu halten, anstatt sie - wie hier - über 1¾

Stunden zu dehnen und Langeweile zu erzeugen.

Alles in allem zeigt sich, dass die Handlung der 'Judenbuche' dem Regisseur nicht ausgereicht hat und wohl wirklich für einen Film von üblicher

Länge nicht ausreicht. Dann wäre es allerdings besser gewesen, die Geschichte kurz zu halten, anstatt sie - wie hier - über 1¾

Stunden zu dehnen und Langeweile zu erzeugen.