Erstes Kapitel

Wo liegt Hohen-Cremmen mit dem Gut der Familie von Briest? Einen Ort dieses

Namens gibt es nicht, aber doch mehrere Hinweise, die man für eine

Lokalisierung aufgreifen kann. Es gibt 1. den Stammsitz der Familie von

Plotho - also den Ardenne-Kontext - in Zerben an der Elbe, es gibt 2. das

im Roman genannte Rathenow, aus dem man nach Hohen-Cremmen immer wieder zu Besuch

kommt, es gibt 3. für Briefe aus Hohen-Cremmen den "Friesacker Poststempel" (Kapitel 22),

also das Städtchen Friesack als nächste Poststation, es gibt 4. den vormaligen

Stammsitz der Familie von Briest in Nennhausen, dem in Kapitel 4 auch noch die Stadt

Nauen (etwa 25 km östlich von Nennhausen) zugeordnet ist, und es gibt 5. das namensverwandte

Städtchen Kremmen nordwestlich von Berlin.

Das in Elbnähe gelegene Zerben, also der Herkunftsort des Effi-Vorbildes

Elisabeth von Ardenne, scheidet als Bezugsort jedoch aus. Es liegt von Rathenow

viel zu weit weg, als dass Instetten, wie er getan hat, des öfteren von dort

nach Hohen-Cremmen herübergeritten kommen konnte. Aber auch Kremmen als

Bezugsort scheidet wegen der zu großen Entfernung zu Rathenow aus, wenn schon

sich Fontane mit 'Schwantikow' - dem Heimatort von Effis Mutter - noch an

einen weiteren Namen aus dieser Gegend anlehnt: den des nahe bei Kremmen gelegenen

Städtchens Schwante.

So ist der wahrscheinlichste Bezugspunkt für Hohen-Cremmen das zwischen

Rathenow, Friesack und Nauen gelegene Dorf Nennhausen, in dem seit 1677 die

märkische Adelsfamilie von Briest ansässig war. Der letzte Spross

dieser Familie, eine geborene Caroline von Briest, in zweiter Ehe mit dem Schriftsteller

Friedrich de la Motte Fouqué verheiratet und auch selbst Autorin, starb auf

Schloss Nennhausen 1831. Dass Fontane sich dieses Hintergrundes

auch bewusst war, zeigt ein Brief, den er 1895 an eine Leserin schrieb:

Ihnen für Ihr freundliches Interesse für meine arme Effi Briest

bestens dankend, die ergebenste Mittheilung, daß der Name Briest

einsylbig ist. Es ist der Name einer alten historischen, im Havellande

ansässigen Familie, die sich zur Zeit des Großen Kurfürsten

auszeichnete, seitdem aber ausgestorben ist.

|

|

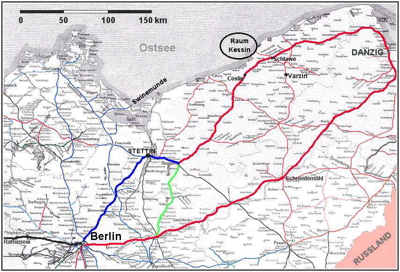

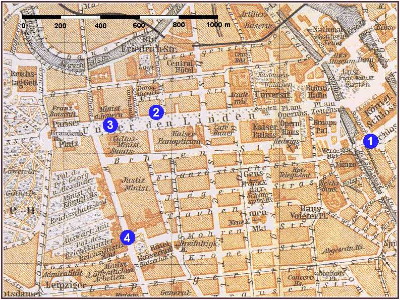

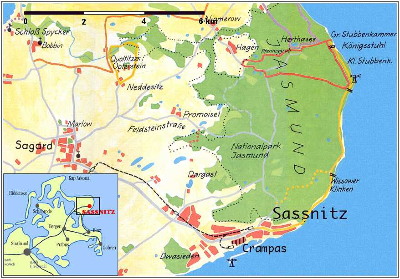

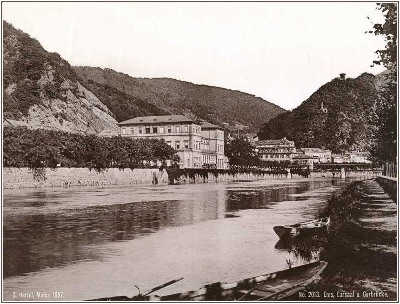

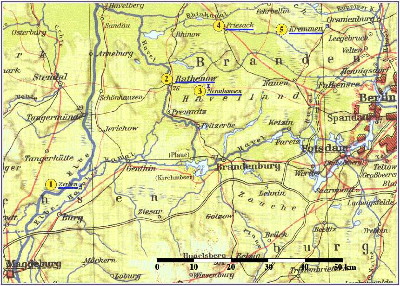

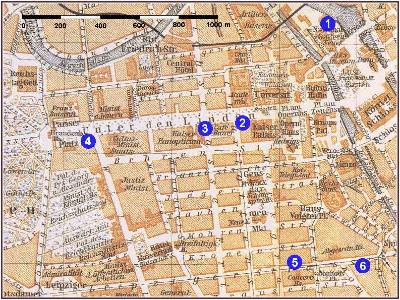

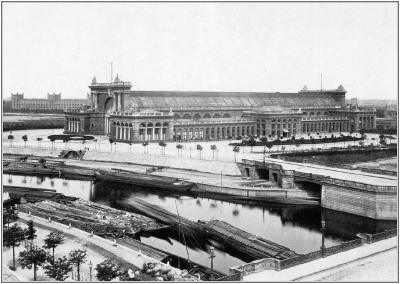

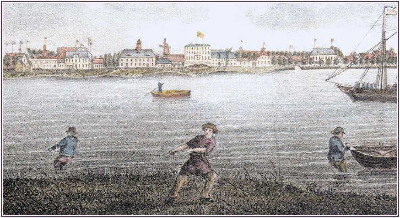

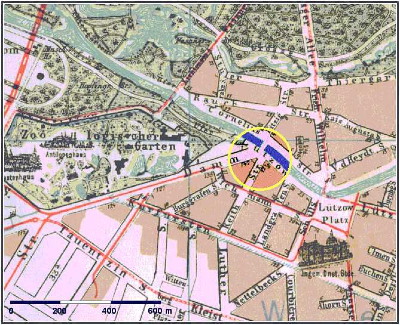

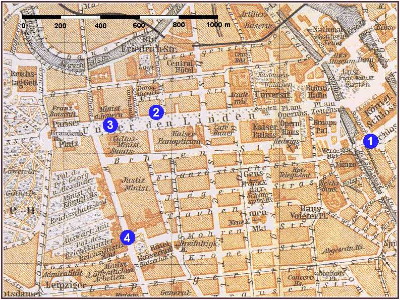

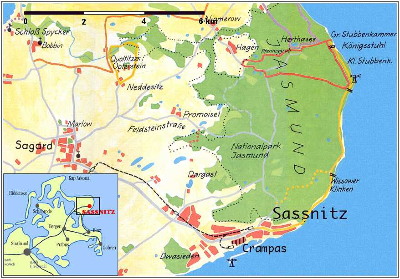

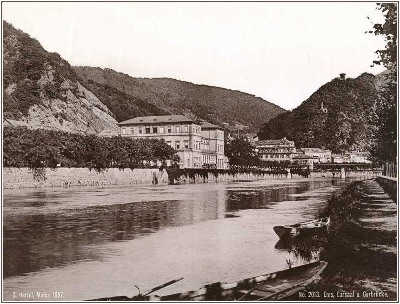

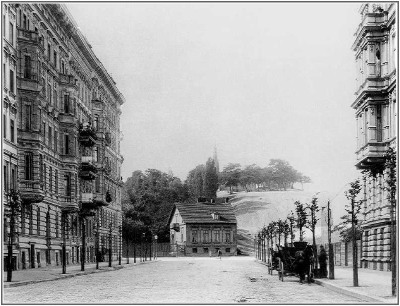

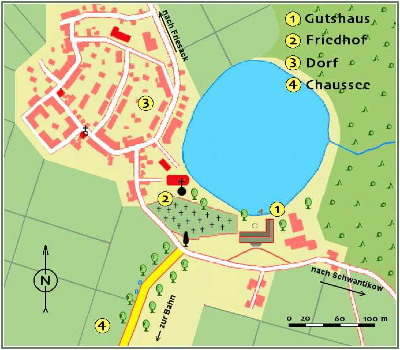

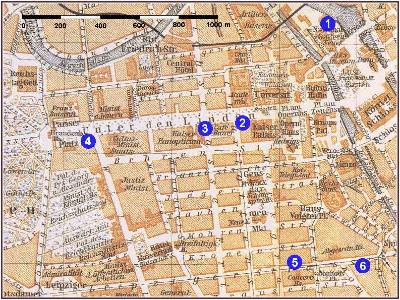

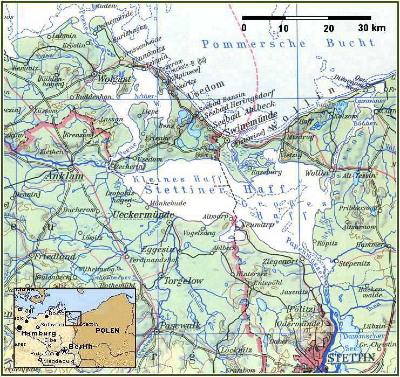

Der Handlungsraum von Fontanes "Effi Briest" mit den

möglichen Bezugsorten (nach: Diercke Weltatlas. Westermann Verlag 1957).

|

Die Lage des Herrenhauses der Briests neben einem Kirchhof und zugleich einem Teich ist

etwas problematisch. Zum einen hat man Kirchhöfe normalerweise nicht neben

Gewässern angelegt, zum anderen wurden Herrenhäuser im 17. Jahrhundert nicht

unmittelbar neben Kirchhöfe gesetzt oder hätten Gutsherren die Anlage eines Kirchhofes

so in ihrer Nachbarschaft gestattet. So liegt es nahe, für diese Gegebenheiten auf einen

symbolischen Sinn zu schließen. (Näheres siehe unter

GESTALTUNG zu Kapitel 1)

Das Briest'sche Herrenhaus wird aber auch ohne die für solche Gutshäuser

charakteristische Wirtschaftsumgebung gezeigt. Normalerweise lag von der Straße

her vor dem Gutshaus der Hof mit Ställen, Scheunen, Gesindehäusern usw.,

doch ist von einer Bewirtschaftung hier so gut wie nichts wahrnehmbar. Die Briests

leben wie Pensionäre, nur ganz am Rande kommt der Wirtschaftsbereich in den Blick.

In Kapitel 2 erinnert Effi Hulda daran, dass sie einmal bei ihnen auf dem Scheunendach

entlanggerutscht sei,

und in Kapitel 4 äußert Briest, dass er seinen Inspektor habe entlassen

müssen, ausgerechnet während der Erntezeit, auf welche dann noch mit der

Bemerkung Bezug genommen wird, Briest habe 'den Raps gut verkauft'. In Kapitel 5

schließlich steht in einem Brief Effis von ihrer Hochzeitsreise der Satz,

sie gäbe etwas darum, wenn sie "auf unserem Hof auf einer Wagendeichsel sitzen

und unsere Tauben füttern könnte". Ein bewirtschafteter Hofteil ist also

vorhanden, ist dem Gutshaus aber nur vage zuzuordnen.

|

|

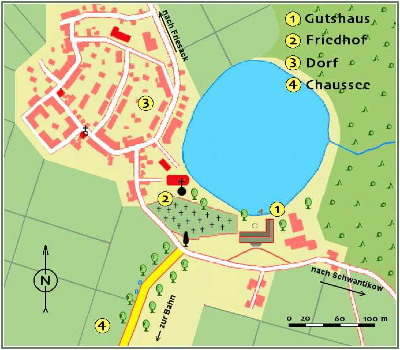

Das Herrenhaus Hohen-Cremmen und seine Umgebung

|

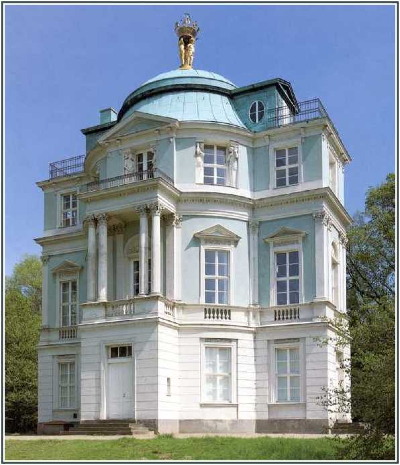

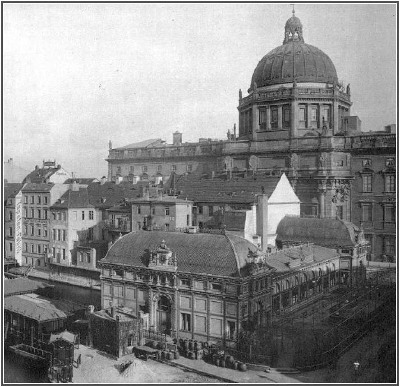

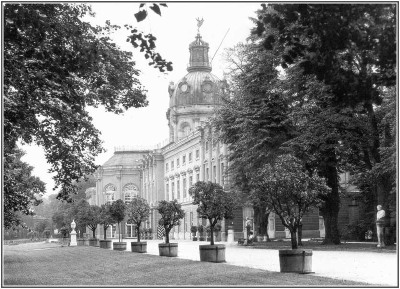

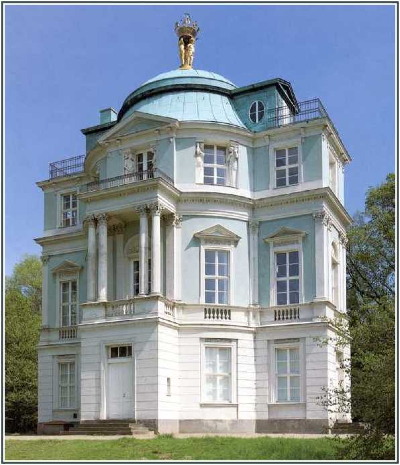

Da Fontane Nennhausen zweifellos kannte, nahm er sich die Schlossanlage mit dem einen Seitenflügel und dem Rondell vermutlich auch für Hohen-Cremmen zum Vorbild. Allerdings ist

Nennhausen ein Barockschloss und deutlich größer, als man sich Effis Elternhaus vorstellen darf.

|

|

Das Schloss von Nennhausen heute (in Privatbesitz).

|

Wenn das Briest'sche Herrenhaus schon aus der Zeit des Kurfürsten Georg

Wilhelm stammt, ist es - auch für die damalige Zeit - sehr alt. Georg Wilhelm,

Vater des 'Großen Kurfürsten', war Kurfürst von Brandenburg

von 1619 bis 1640, d.h. das Herrenhaus wäre schon im 30-jährigen

Krieg erbaut worden. So alte Häuser haben sich aber zumeist bis ins 19.

Jahrhundert gar nicht erhalten, sie wurden schon im 18. Jahrhundert durch Neubauten

ersetzt. Eine Vorstellung vom Aussehen eines solchen Hauses lässt sich deshalb

auch nur über ein Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert vermitteln.

|

|

Die Vorderfront eines preußischen Herrenhauses

aus dem 18. Jahrhundert. (Aufnahme von 1929)

|

|

|

Die Gartenfront des Hauses. (Aufnahme von 1929)

|

"Als er noch keine zwanzig war, stand er drüben

bei den Rathenowern ..."

Rathenower: von 1860 bis 1919 war das Brandenburgische

Husaren-Regiment Nr. 3 (die sogenannten Zieten-Husaren) in Rathenow

stationiert.

"... am liebsten war er in Schwantikow drüben bei meinem

Großvater Belling."

Schwantikow: erfundener Name, angelehnt wohl an den Ort Schwante bei Kremmen.

Belling: spielt als Mädchenname von Effis Mutter vielleicht an auf

Welling, den Mädchennamen von Elisabeth von Plothos Mutter.

Es gab in Preußen aber auch eine Adelsfamilie Belling.

"... als der Siebziger Krieg kam, trat er wieder ein, aber bei

den Perlebergern ..."

Perleberger: das 1860 aufgestellte 2. Brandenburgischen Ulanen-Regiment Nr. 11,

das zu dieser Zeit in Perleberg stationiert war.

"... und so kam es denn, daß er Landrat wurde, Landrat im Kessiner

Kreise."

Kessin: der Name kommt zwar als Ortsname - in Mecklenburg - vor,

aber einen pommerschen Badeort Kessin gibt es nicht. Zu den Einzelheiten

der Ortsbestimmung siehe

SCHAUPLÄTZE zu Kapitel 6.

Drittes Kapitel

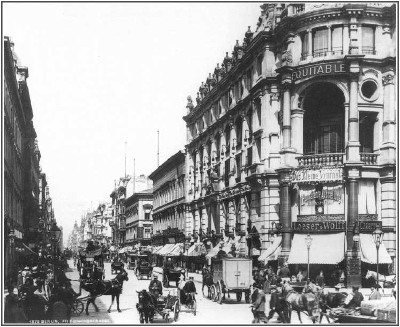

Anders als für den Schauplatz Hohen-Cremmen, der als solcher erfunden ist und

folglich an der Realität nicht gemessen werden kann, ist für den Schauplatz

Berlin von der realen Bestimmtheit natürlich nicht abzusehen. So namensgenau, wie

Fontane ihn in Szene setzt, geht er über das zu seiner Zeit Übliche aber

weit hinaus. Er ist tatsächlich

der in dieser Hinsicht realistischste deutsche Autor dieser Epoche. Sämtliche in

"Effi Briest" auftauchenden Ortshinweise zu Berlin sind nicht nur über den

Stadtplan zu verifizieren, sondern es sind die betreffenden Stellen auch noch mit einer

Vielzahl von Einzelheiten wirklichkeitsgerecht einbezogen. Wer die Handlung des

Romans im vollen Sinne verstehen will, darf an diesem Anteil von 'Welt' an ihm

nicht vorbeigehen. Auch für ein Großteil der zeitgenössischen Leser

hat dieser Realitätsbezug mit zu seiner Wirkung beigetragen.

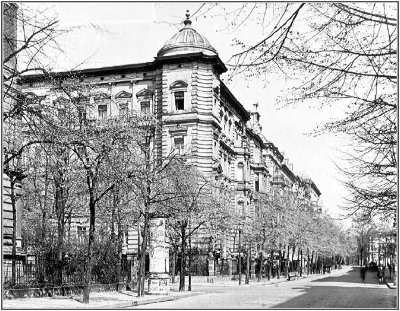

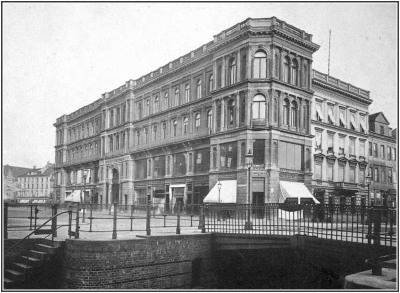

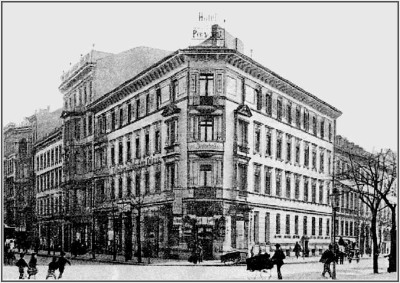

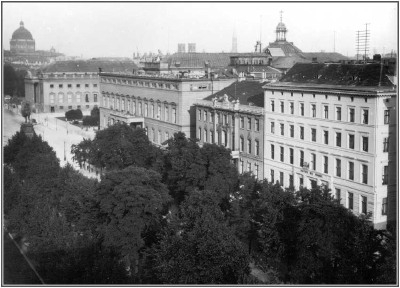

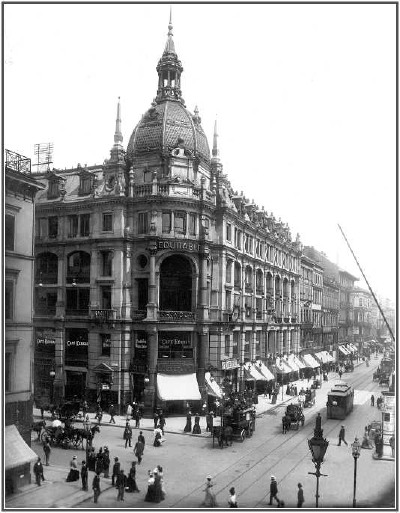

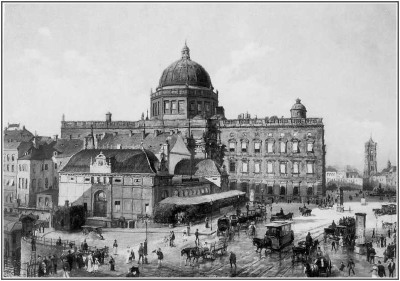

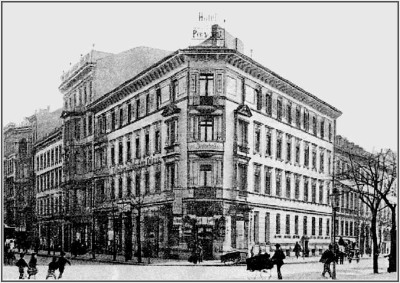

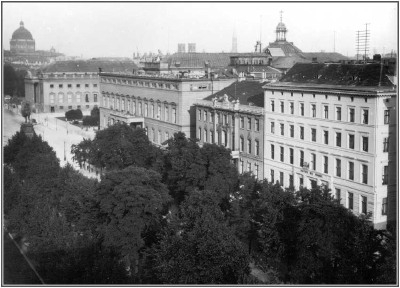

... als der Vater darein gewilligt hatte, im Hotel du Nord Wohnung zu nehmen.

Hotel du Nord: Unter den Linden 35, nächst der Charlottenstraße, in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der vornehmsten Berliner Hotels. Als veraltetet

wurde es nach der Jahrhundertwende abgerissen und an seiner Stelle ein Bankhaus errichtet.

|

|

Rechts das Hotel du Nord um 1890 (Landesarchiv Berlin). Links anschließend das

Niederländische Palais, dann das Kaiserpalais und das Opernhaus, dahinter die Kuppel des Schlosses.

|

Heute bietet sich dort ein noch immer ähnliches Bild. Das im Krieg zerstörte Niederländische

Palais wurde 1964 durch eine Kopie des Gouverneurshauses aus der Jüdenstraße ersetzt, und die kleine

Lindengasse, an deren Ecke das Hotel vormals stand, in den 1920er-Jahren überbaut. Deshalb reicht die

Front von zwei Bankhäusern bis zur Ecke der Charlottenstraße.

|

|

Die Straßenfront zwischen Oper und Charlottenstraße heute

|

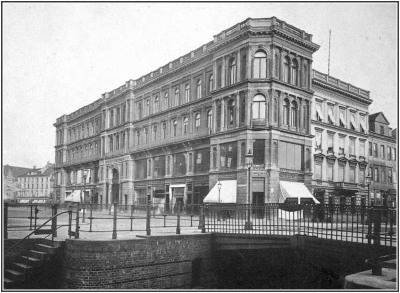

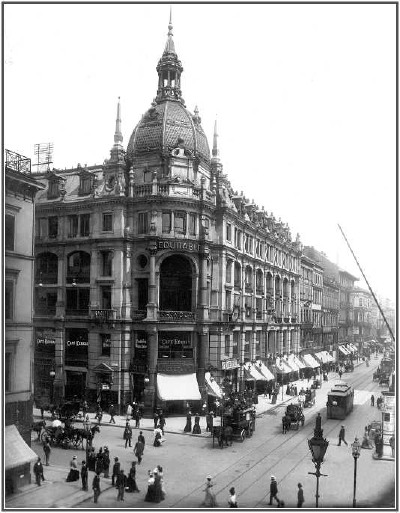

... als mit Spinn und Mencke, Goschenhofer und ähnlichen Firmen, die vorläufig

notiert worden waren.

Spinn und Mencke: Möbel- und Einrichtungsgeschäft

in der Leipziger Straße 83.

|

|

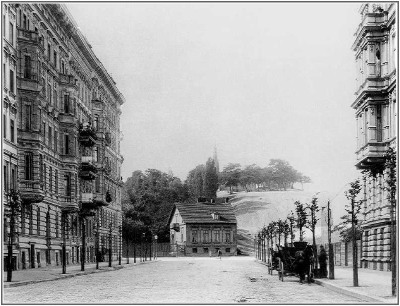

Das Möbelhaus Spinn & Mencke

|

Goschenhofer: Bettwaren- und Wäschegeschäft

in der Leipziger Straße 58

|

|

Eine Zeitungsanzeige der Firma Goschenhofer & Roesicke aus

dem Jahr 1878.

|

|

|

Blick in die Leipziger Straße (Ecke Friedrichstraße) nach Osten.

(Foto von Waldemar Titzenthaler, 1898)

|

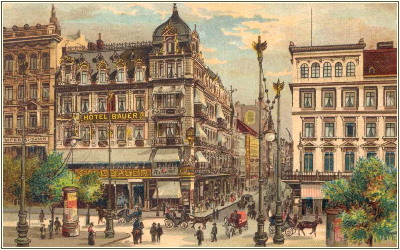

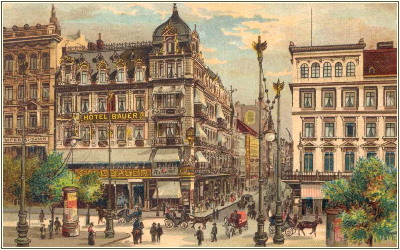

... und so saßen sie denn mit ihm bei Kranzler am Eckfenster

oder zu statthafter Zeit auch wohl im Café

Bauer ...

Kranzler: berümte Konditorei Unter den Linden 25, Ecke Friedrichstraße.

Café Bauer: 1878 eröffnetes luxuriöses Wiener Caféhaus

Unter den Linden 26, Ecke Friedrichstraße, also der Konditorei Kranzler genau

gegenüber. Das Café war für Damen, die auf sich hielten, allerdings nur

tagsüber ein schicklicher Aufenthaltsort.

|

|

Unter den Linden Ecke Friedrichstraße, Blickrichtung Süden: die

Cafés Bauer und Kranzler (Postkarte aus der Sammlung der Berliner Stadtbibliothek)

|

|

|

Die Friedrichstraße (Ecke Leipziger Straße) in Blickrichtung Linden 1878 (Foto von Lucien Levy)

|

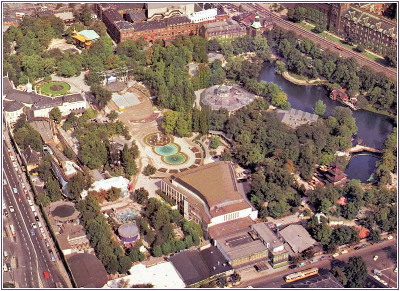

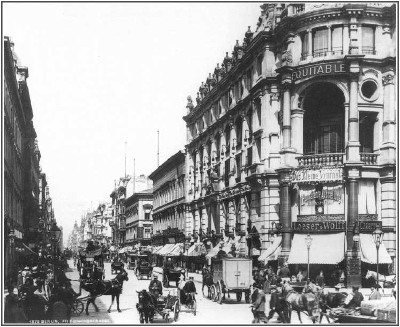

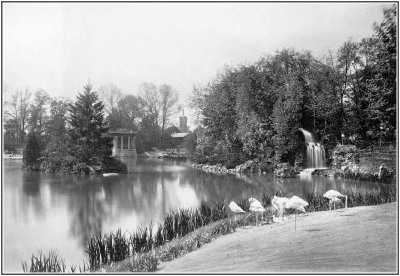

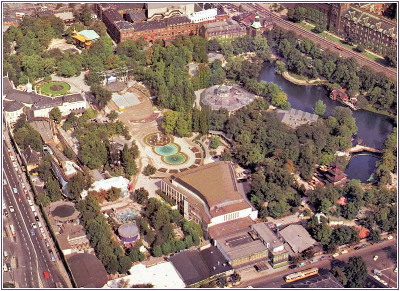

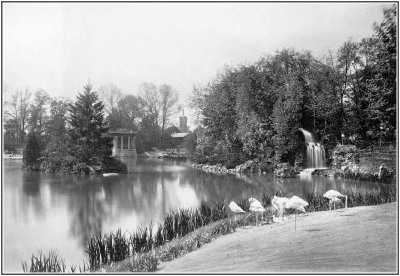

... und fuhren nachmittags in den Zoologischen Garten ...

Zoologischer Garten: mit seiner parkartigen Anlage und seinen exotisch

gestalteten Tierhäusern zu dieser Zeit eine der Hauptattraktionen von Berlin.

|

|

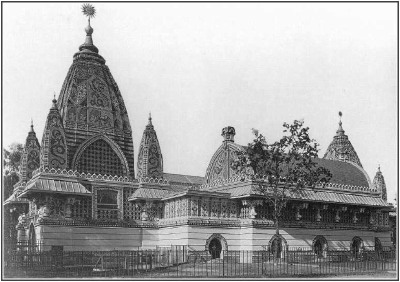

Das Freigelände des Zoologischen Gartens von Berlin im Jahre 1880

|

|

|

Das Elefantenhaus im Zoologischen Garten von Berlin 1879

|

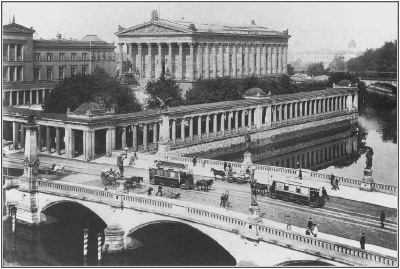

... am dritten oder vierten Tag gingen sie, wie vorgeschrieben,

in die Nationalgalerie ...

Nationalgalerie: 1876 eröffnete Galerie zur Sammlung der deutschen Kunst des 19.

Jahrhunderts. Nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg hat sie über

mehrere Restaurierungs-Stufen im Jahre 2002 ihr ursprüngliches Aussehen

weitgehend wiedererhalten.

|

|

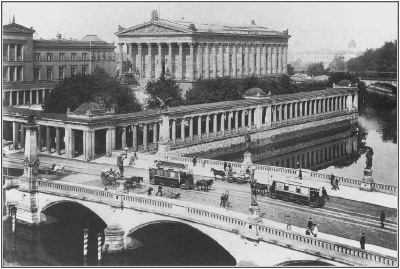

Die Nationalgalerie auf der Museumsinsel in einer Aufnahme von 1879.

|

... wenn sie mit der Mama die Linden hinauf- und hinunterging

und nach Musterung der schönsten Schaufenster in den Demuth'schen

Laden eintrat ...

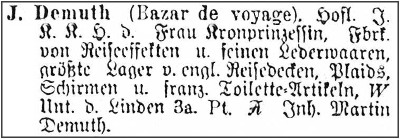

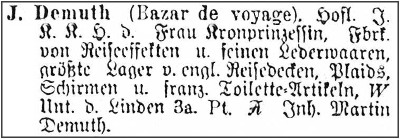

Demuth: ein Geschäft für Reisebedarf, das sich bis 1885 an der

Schlossfreiheit 1, dann Unter den Linden 3a befand (neben dem Berliner Hotel

Royal, später Adlon, also dicht am Brandenburger Tor). Die Formulierung

Fontanes legt es nahe, dass das Geschäft hier als eines an den 'Linden' vorgestellt

wird, d.h. Fontane registrierte 1894 offenbar nicht mehr, dass er für

den Zeitpunkt der Handlung eine andere Stelle hätte annehmen müssen.

Dasselbe gilt aber auch schon für die damaligen Leser. In einer Rezension

des BERLINER TAGEBLATTs wird im Oktober 1895 die Frage gestellt,

ob Fontane gut daran thut, bei Gelegenheit und sogar recht häufig bekannte Berliner

Geschäftsfirmen mit ihren wirklichen Namen zu nennen. Ich glaube, daß diese Uebung dem Realismus,

wie ihn Fontane versteht, gerade widerspricht. ... Der Realismus besteht doch darin, daß der Schein

des wirklichen Lebens erzeugt wird durch die Mittel der betreffenden Kunst; führt mich so eine Firma

plötzlich leibhaftig zu dem Geschäft in der Leipzigerstraße, so wird der Schein des wirklichen

Lebens durch ein falsches Mittel erzeugt, etwa so, wie im Wachsfigurenkabinett der Realismus der Bildhauerkunst

durch mechanische Bewegungen erhöht wird.

Einen Fehler in der zeit-räumlichen Zuordnung des Namens Demuth bemerkt der Rezensent jedoch nicht,

offenbar genügt es, dass sich das Geschäft schon seit zehn Jahren an der angedeuteten Stelle

befindet. Fontane stimmte der Kritik am "Firmen-Citiren" übrigens höflich zu und räumte

den 'falschen Realismus' ein, machte aber zugleich einen Witz daraus, indem er hinzufügte,

von 'Naturalismus' möge er nicht sprechen, "weil mir Demuth ganz unnaturalistisch vorkommt"

(Brief an Fritz Mauthner vom 14.11.1895). Auch in den nachfolgenden Romanen hat er authentische

Firmennamen noch wieder verwendet.

|

|

Der Adressbucheintrag der Firma Demuth aus dem Jahr 1888.

|

|

|

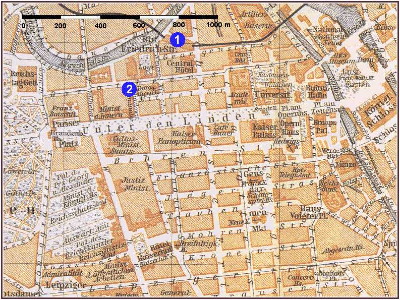

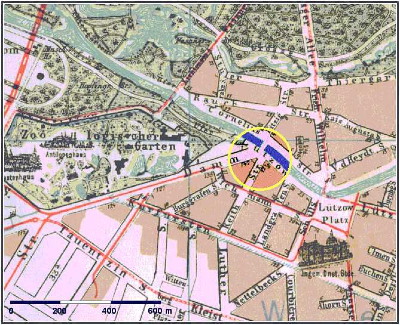

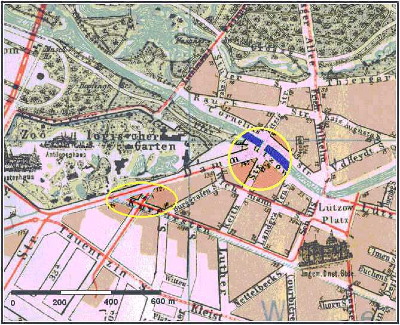

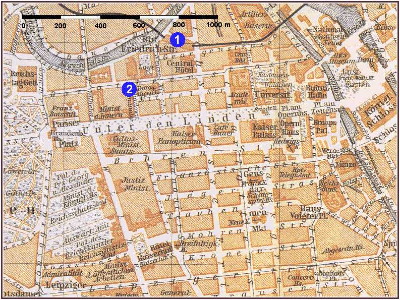

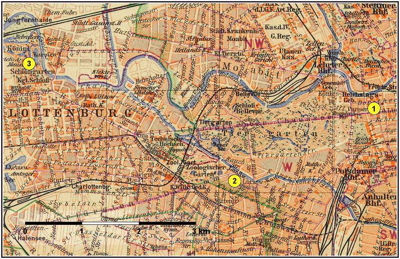

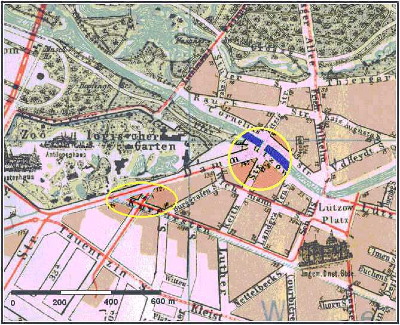

Die Berliner Innenstadt um 1880 mit der Nationalgalerie (1), dem Hotel du Nord (2),

dem Café Bauer (3), dem Demuth'schen Laden (4) und den Firmen Spinn & Mencke (5)

und Goschenhofer (6).

|

Viertes Kapitel

Vetter Dagobert war am Bahnhof, als die Damen ihre Rückreise

nach Hohen-Cremmen antraten.

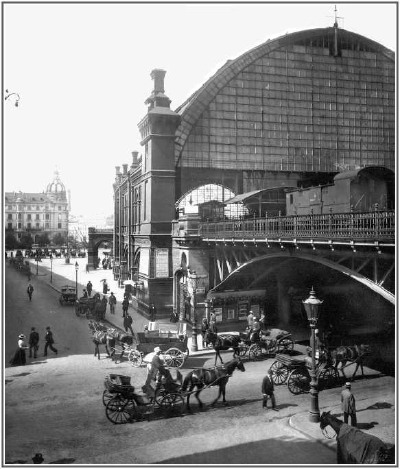

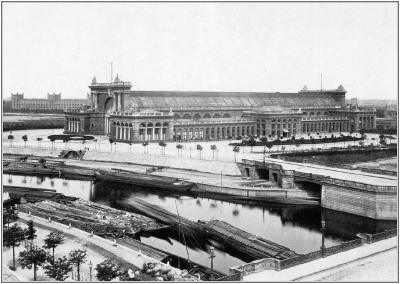

Vetter Dagobert verabschiedet Effi und ihre Mutter für die Rückfahrt nach

Hohen-Cremmen am Lehrter Bahnhof, Ausgangspunkt der Bahnlinie nach Lehrte

bei Hannover, wo mehrere Bahnlinien sich kreuzten. - Der Lehrter Bahnhof

wurde im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört und 1958 abgerissen.

|

|

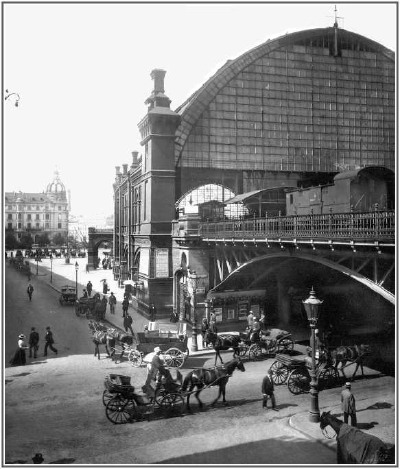

Der 1871 am Spreebogen gebaute Lehrter Bahnhof,

links im Hintergrund die Kaserne des 2. Garde-Ulanenregiments

an der Invalidenstraße. (Foto von F. A. Schwartz)

|

Gegen Mittag trafen beide Damen an ihrer havelländischen

Bahnstation ein, mitten im Luch ...

Luch: ursprünlich eine durch die Havel gebildetete Sumpflandschaft, die im

18. Jahrhundert durch Gräben und Kanäle trocken gelegt wurde.

Auch diese Ortsangabe weist für Hohen-Cremmen wieder auf die

Gegend um Rathenow hin.

Sechstes Kapitel

... die zwei bis zum Abgange des Stettiner Zuges noch

zur Verfügung bleibenden Stunden zum Besuch des St. Privat-Panoramas

zu benutzen ...

Das "St.-Privat-Panorama" zeigte (allerdings erst ab 1881) die

Erstürmung des Dorfes St. Privat-la-Montagne im deutsch-französischen

Krieg 1870/71. Der Reiz solcher Panoramen lag darin, dass sie einen

wirklichkeitsnahen Rundum-Blick auf eine ganze Landschaft oder Szenerie

gewährten. Durch einen unterhalb geführten Gang gelangte man in die

Mitte eines weitläufigen Raumes, wo man sich, aufgestiegen zu einer Plattform,

im Zentrum eines rundum sich ausbreitenden Geschehens befand. Das an der

Wand umlaufende Bild gab den Horizont, während davor und zur Mitte hin

perspektivisch vergrößert Einzelheiten plastisch ausgeführt waren, so dass

die Grenze zwischen dem plastischen und dem gemalten Teil oft schwer

auszumachen war. Die Vollständigkeit des Horizonts, die

perspektivisch-realistische Wiedergabe der Einzelheiten und eine geschickte

Beleuchtung konnten in solchen Panoramen ein nahezu perfekten Eindruck von Wirklichkeit

erzeugen, und so wurde der nicht geringe Eintrittspreis von etwa einer Mark - heute an

die zehn Euro - gern bezahlt. War das Interesse erschöpft, verbrachte man

das Panorama-Bild in eine andere Stadt und ein neues zog in das Rundhaus ein. Schon

vor dem ersten Weltkrieg wurden die Panoramen dann aber durch den Film - das Kino -

mehr und mehr ersetzt.

|

|

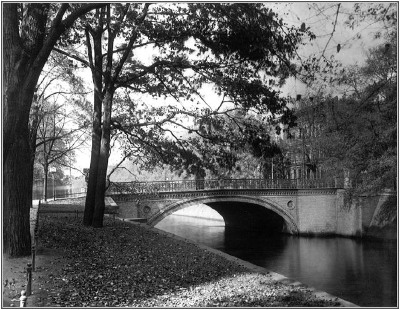

Das National-Panorama (Rundbau rechts) und das Gebäude des preußischen

Generalstabs (links) vor dem Neubau der Moltke-Brücke am Spreebogen (Foto von Hermann

Rückwardt 1889).

|

|

|

Das National-Panorama (1) nahe der Stelle des heutigen Bundeskanzleramtes,

der Lehrter Bahnhof (2) an der Stelle des heutigen Zentralbahnhofes und der

Stettiner Bahnhof (3).

|

Um Mittag war man wieder auf dem Bahnhof ...

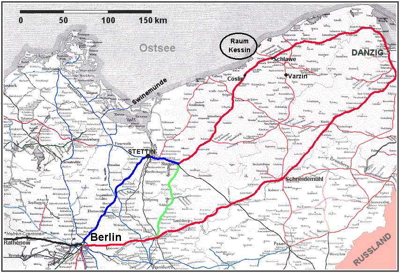

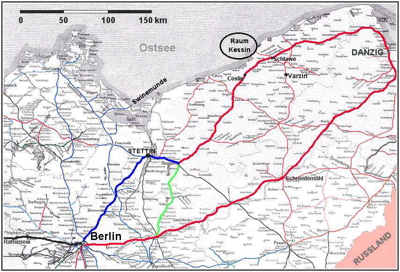

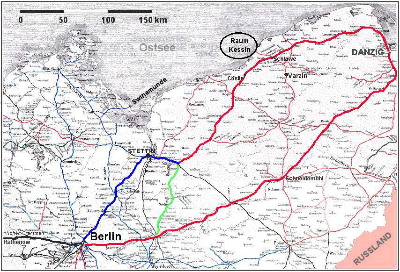

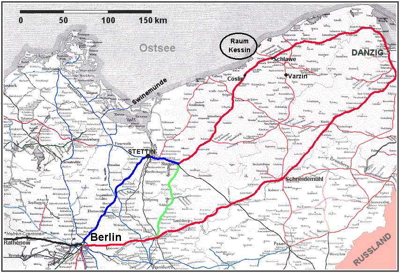

Dass Effi und Innstetten nach dem pommerschen Kessin vom Stettiner Bahnhof

abfahren, entspricht durchaus den Eisenbahnverbindungen dorthin. Die Strecke der

preußischen Staatsbahn entlang der pommerschen Küste führte über

Stettin, Stargard, Schlawe und Stolp bis nach Danzig. Innstetten mit seiner Äußerung,

man sei hier fünfzehn Meilen (~ 115 km) nördlicher als in Hohen-Cremmen

(siehe

Kap.6, Abs. 40) taxiert

den Meridian-Abstand allerdings etwas knapp, es sind deutlich mehr als 20 Meilen.

|

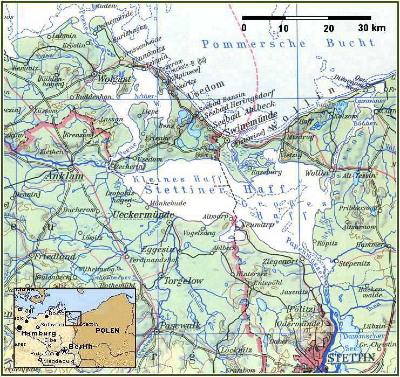

|

Der 1876 eröffnete Stettiner Bahnhof war in jener Zeit von den acht Berliner

Fernbahnhöfen der mit dem größten Fahrgastaufkommen, da über

ihn vor allem der Urlauberverkehr mit der Ostsee ablief.

|

|

|

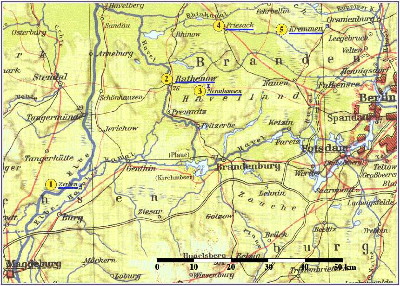

Das Netz der preußischen Staatsbahn im Jahre 1885 mit den Direktionen Berlin (blau),

Bromberg (rot) und Magdeburg (schwarz) sowie die Stargard-Cüstriner Eisenbahn (grün).

|

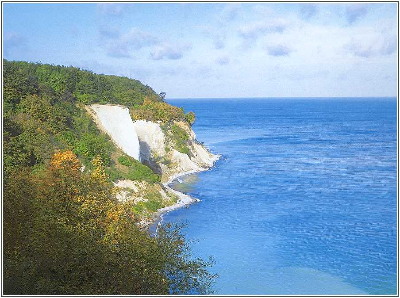

Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,

ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.

Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde

denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat

und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung

Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,

die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten

Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,

dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni

1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen

weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in

Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei

nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden

deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

|

|

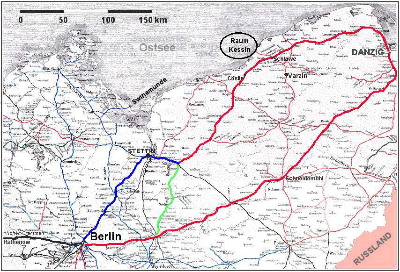

Die pommersche Küste hinter Köslin (heute Koselice) - der angedeutete

geographische Raum für die erfundene Stadt Kessin.

|

... weshalb denn auch Innstetten bereits von Stettin

aus an seinen Kutscher Kruse telegraphiert hatte: "Fünf

Uhr, Bahnhof Klein-Tantow ..."

Klein-Tantow: erfundender Bahnhof in der Gegend von Schlawe, wo es dann "wie rechts nach Kessin, so links nach

Varzin hin" abgeht. Man wäre mit dem Zug also über die Abzweigungen hinausgefahren

und müsste zunächst ein Stück nach Westen zurück, bevor es rechts - in nördlicher

Richtung - nach dem zwei Meilen entfernten Kessin (die Landmeile zu 7,5 km) ginge. In

Kapitel 28, als Innstetten sich wegen des Duells noch einmal hier einfindet, heißt es allerdings,

dass der Weg nach Kessin von der Bahnstation aus "links abzweigte", was dann eine Bewegung

weiter in Zugfahrtrichtung bedeuten würde. In jedem Falle liegen diesem Lageverhältnis

die Bedingungen von Swinemünde zugrunde. So wie Swinemünde, bevor es 1876 als Abzweig

der Linie Stettin-Stralsund seinen Bahnanschluss erhielt, entweder von Stettin her per Schiff

über das Oder-Haff und die Swine zu erreichen war oder auf dem Landweg mit einer

Überfahrt nach Usedom bei Zecherin, so wird Kessin über den Breitling und die Kessine

erreicht oder parallel dazu in einer zweistündigen Kutschenfahrt.

|

|

Die pommersche Küste mit Stettin, Usedom und Swinemünde, dem tatsächlichen

Vorstellungs-Raum für die Kessiner Handlung.

|

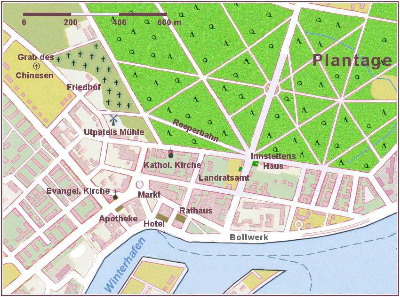

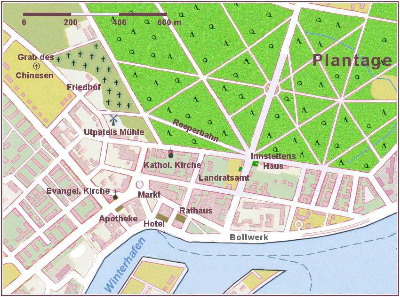

Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen

Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde

'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der

Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es

wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.

Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,

sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro

Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000

Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,

wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln

aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren

der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau

keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und

Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und

Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und

geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,

in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es

dorthin zu projizieren.

|

|

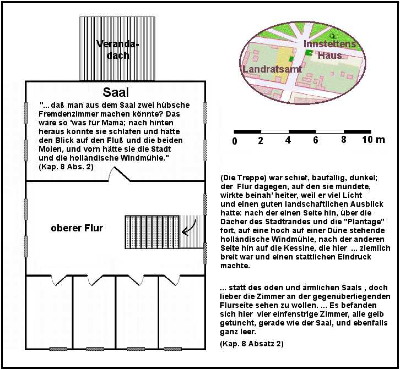

Die Stadt Kessin in den Konturen von Swinemünde (mit Links zu den zugehörigen

Romanstellen hinterlegt).

|

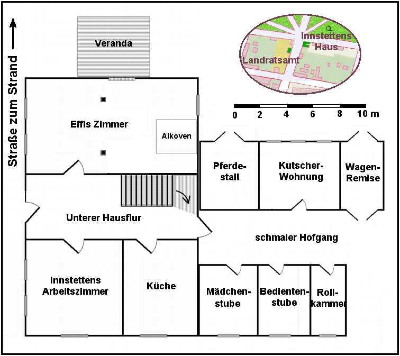

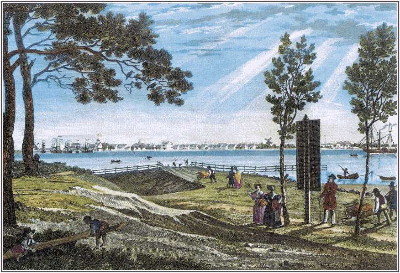

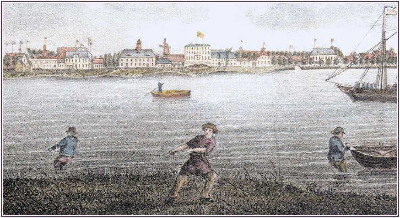

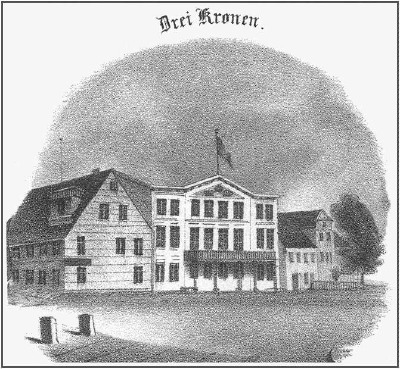

Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -

in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark

verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung

treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die

früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den

späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht

mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig

Jahre nach seinem Weggang von dort noch einmal besuchte, auch selbst registriert, war sich

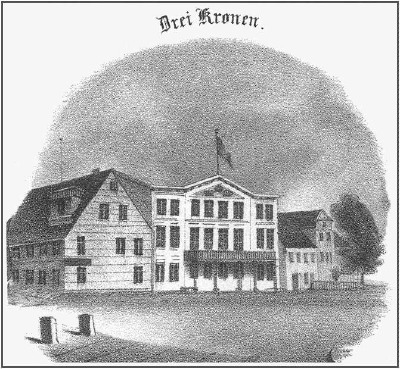

also dieses Gegensatzes völlig bewusst. In einem Brief an seine Frau vom 24. August 1863

schreibt er:

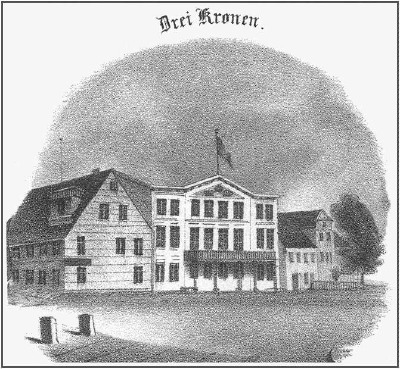

An der Stelle, wo ich (es war ein wackliges altes Fachwerkhaus, drin die

Ressource war) als 14jähriger Junge, angetan mit einem blauen Bastard

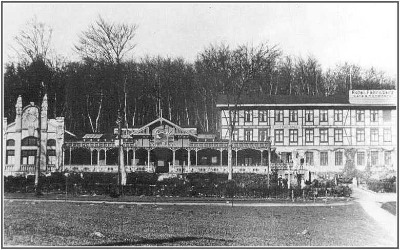

von Frack und Jacke, getanzt und bei 'Pfänderspiel' und 'Wohnungsvermieten'

zuerst die Unbefriedigtheit des jungen Poetenherzens empfunden hatte ...

|

|

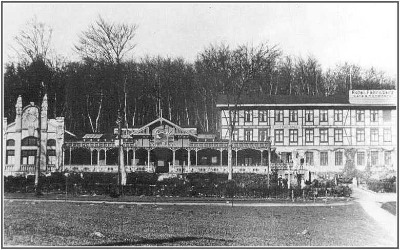

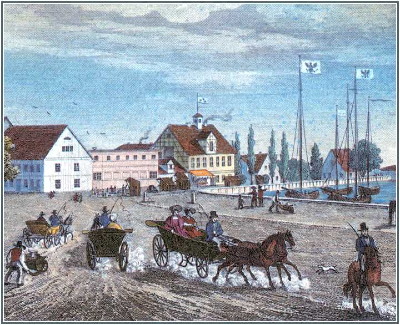

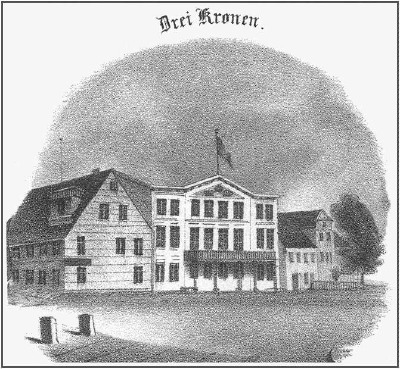

Das 'alte Fachwerkhaus' des Hotels "Drei Kronen" im Jahre 1837.

(Ausschnitt aus einem Stahlstich von Friedrich Rosmäßler, Stadtmuseum Berlin)

|

... erhebt sich jetzt ein großes Hotel mit vielen Balkonen und einem Eckturm, ein

Gasthaus, das in Erscheinung und Größe keinem Berliner etwas nachgibt.

|

|

Das Hotel "Drei Kronen" im Jahre 1880.

|

Und über die Stadt heißt es:

Es ist alles anders geworden. Leutnants und Soldaten treiben sich in den Straßen herum,

dazwischen Marineoffiziere und Matrosen 'von der Flotte', ein riesiger

Leuchtturm flankiert und überragt das ganze Bild, Dampfer kommen und gehn,

und zu beiden Seiten des Stroms erheben sich die neuen Befestigungswerke,

mit ihren Türmen und Bastionen. All das ist neu. Aber auch die Stadt

selbst hat sich sehr verändert, und in abermals 30 Jahren wird sie den

Charakter einer kleinen Schifferstadt mit Giebelhäusern völlig verloren

haben. ... Ich bin in allen solchen Stücken so unsentimental wie möglich,

und ich kann nicht sagen, daß das alles mich tief ergriffen hätte; aber

von leiser Wehmut, von einer gewissen Herbststimmung wird das Herz

doch beschlichen.

Nochmals städtischer und größer - zumal wegen des stark angewachsenen

Badebetriebes - zeigte sich Swinemünde dann um 1880, und so lässt sich mit Bilder

aus dieser Zeit selbst dort für Kessin nichts verdeutlichen, wo sie den bezeichneten

Stellen genau entsprechen. Es sind also nur Andeutungen zu diesem Schauplatz möglich,

so wie mit den nachfolgenden Stichen, die das in dem Roman mehrfach erwähnte Bollwerk

zeigen.

|

|

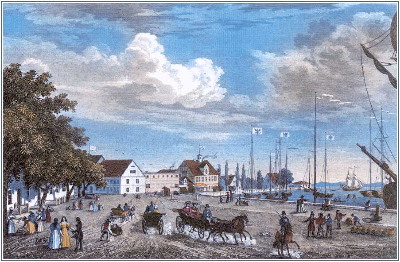

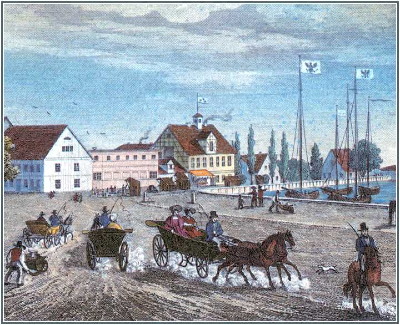

Die Straße am Swine-Ufer - das Obere Bollwerk - mit dem fahnengeschmückten Hotel 'Drei Kronen'.

(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)

|

|

|

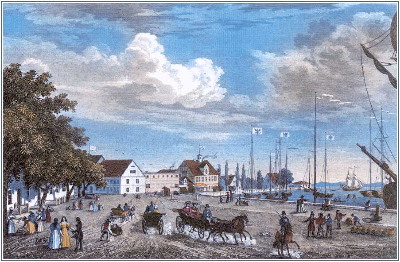

Die Bollwerkspartie am Swine-Ufer von der alten Fähre gesehen.

(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)

|

Achtes Kapitel

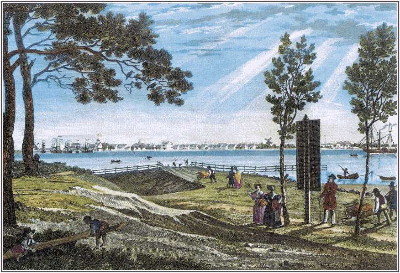

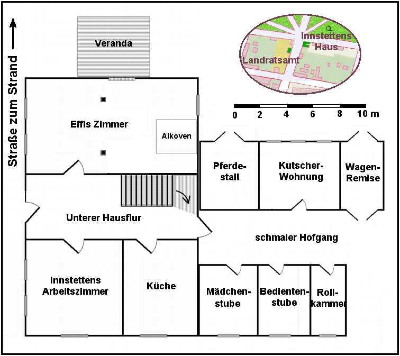

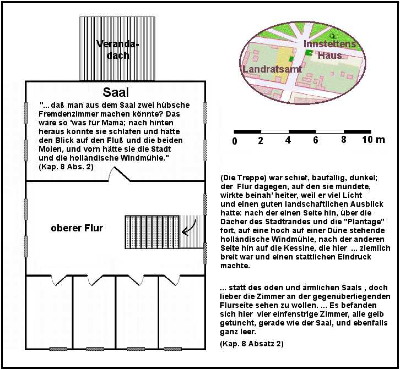

Nicht nur auf die Topographie Kessins, auch auf die Beschreibung des

Innstetten'schen Hauses hat Fontane große Sorgfalt verwandt. Wie sich

im Zusammenführen der einzelnen Beschreibungselemente erweist, hat er eine

sehr genaue Vorstellung von diesem Haus gehabt: man kann ohne weiteres eine

Zeichnung davon anfertigen. Nur gleich bei der ersten 'Begehung' unterläuft

ihm die Unstimmigkeit, dass das Zimmer, in das man links vom Flur eintritt,

hier als Innstettens Wohn- und Arbeitszimmer bezeichnet wird (Kap. 6, Abs. 56),

während später - und einzig logisch - die Zimmer links Effis Zimmer sind

und sie den Flur überqueren muss, um in sein Arbeitszimmer zu kommen. Alle

anderen Angaben aber lassen sich widerspruchsfrei mit den nachfolgenden

Zeichnungen verbinden.

|

|

Das Erdgeschoss des Kessiner Hauses

|

|

|

Das Obergeschoss des Kessiner Hauses

|

Neuntes Kapitel

Eine Woche später war Bismarck in

Varzin, und nun wußte Innstetten, daß bis Weihnachten

und vielleicht noch darüber hinaus, an ruhige Tage für

ihn gar nicht mehr zu denken sei.

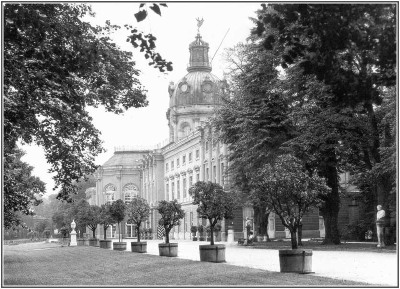

Varzin: Nach dem Sieg über Österreich und der Gründung des Norddeutschen

Bundes im Jahre 1867 hatte Bismarck für seine Verdienste um Preußen

vom preußischen Landtag ein Geschenk von 400 000 Reichstalern erhalten

mit der Empfehlung, sich ein Gut davon zu kaufen. Seiner Frau Johanna von Puttkamer

zuliebe erwarb er das verwaiste Varzin, ein Gut mit einem riesigen Park, das sie

aus ihrer Jugend kannte und auf das sie sich dann ebenso wie Bismarck oft für

Wochen oder gar Monate zurückzog. Für Besuch, auch politisch-offiziellen,

wurde eigens ein Gästehaus angebaut, denn natürlich musste Bismarck

seine Amtsgeschäfte auch von dieser Stelle aus wahrnehmen können.

|

|

Das 1867 von Bismarck erworbene Gutshaus von Varzin.

|

Wenn Innstetten zu einem Besuch in Varzin eingeladen - richtiger:

einbestellt - wird, entspricht das also durchaus Bismarcks Gepflogenheiten.

Nicht ganz verständlich erscheint, dass er im Winter noch in spätester Nacht

nach Kessin zurückkehren muss. Immer wieder wird für solche Besuche betont,

dass Bismarck ein ebenso aufmerksamer wie unkomplizierter Gastgeber

gewesen sei - sollte er wirklich einen Landrat mitten in der Nacht entlassen

und ihm zugemutet haben, bis morgens um sechs nach Haus unterwegs zu sein? Noch dazu,

wo er für diesen Landrat, wie es in Kapitel 15 heißt, ein 'liking' hat, ihn also

besonders schätzt? Die nächstliegende Erklärung ist, dass Fontane die

Verhältnisse in Varzin nicht kannte und sich nicht vorstellen konnte, dass

ein solcher Besucher dort auch noch über Nacht blieb. Tatsächlich ist

von diesen Dingen in größerem Umfang auch erst nach Bismarcks Tod

berichtet worden.

Zehntes Kapitel

"Es giebt so hübsche Häuser am Bollwerk,

eins zwischen Konsul Martens und Konsul Grützmacher und eins

am Markt, gerade gegenüber von Gieshübler ..."

Bollwerk: Uferstraße und Promenade an der Swine mit den Anlegeplätzen der Schiffe.

|

|

Die Bollwerkspartie am Swine-Ufer mit (von links) dem Hotel "Drei Kronen",

dem Rathaus, einer Mühle und dem "Hôtel de Prusse" (Lithographie

von 1844).

|

Apotheke am Markt: Die Gieshübler'sche Apotheke steht an derselben Stelle

wie die einst von Fontanes Vater in Swinemünde gepachtete Stadtapotheke.

|

|

Das Haus der Stadtapotheke von Swinemünde

|

|

|

Die Gedenktafel an dem Neubau, der heute in Swinemünde den Platz der Stadtapotheke einnimmt.

|

|

|

Das Stadtinnere von Kessin in den Konturen von Swinemünde

|

Elftes Kapitel

"... Das ist der Danziger Schnellzug; er hält hier nicht." ... "Sechs

Uhr fünfzig ist er in Berlin," sagte Innstetten,

"und noch eine Stunde später, so können ihn die

Hohen-Cremmner, wenn der Wind so steht, in der Ferne vorbeiklappern

hören ..."

Dass der Schnellzug Danzig - Berlin durch den Raum Kessin fährt,

entspricht nicht den tatsächlichen Verhältnissen: die Danziger Strecke verlief nicht

an der pommerschen Küste, sondern weiter landeinwärts über Schneidemühl. Alles

andere trifft aber zu. Nach Fertigstellung der Ost-West-Verbindung durch Berlin im Jahre

1882 konnte ein solcher Zug weiter in Richtung Hannover fahren und dabei auch an

Nennhausen - sprich Hohen-Cremmen - vorbeikommen. Und auch die von Innstetten genannten

Fahrzeiten von etwa sechs Stunden bis Berlin (rund 400 Kilometer) und einer weiteren

Stunde bis Hohen-Cremmen (70 km) sind verhältnisgerecht. Die Genauigkeit

dieser Angaben erklärt sich aber leicht daraus, dass für die Bahnfahrten

Bismarcks von Berlin nach Varzin regelmäßig sieben Stunden genannt wurden.

|

|

Die Bahnstrecken im Handlungsraum des Romans.

|

Zwölftes Kapitel

Am Sylvester war Ressourcenball, auf dem Effi nicht fehlen durfte ...

Ressourcenball: Für den Ball des Vereins der 'Ressource' ist an das Swinemünder

Hotel "Drei Kronen" zu denken, in dem Fontane als Schüler selbst einen solchen

Ball erlebt hatte.

|

|

Das Hotel "Drei Kronen" nach einem ersten Umbau im Jahre 1843.

|

Dreizehntes Kapitel

... auf einer Boot- und Vergnügungsfahrt, die nach einem am Breitling gelegenen großen

Buchen- und Eichenwalde, der "der Schnatermann" hieß ...

Breitling: Verbreiterung der Warnow vor Warnemünde, hier für das Mündungsgebiet der Kessine

gebraucht, analog zum Stettiner Haff vor Swinemünde.

Schnatermann: Name eines Waldes bei Warnemünde.

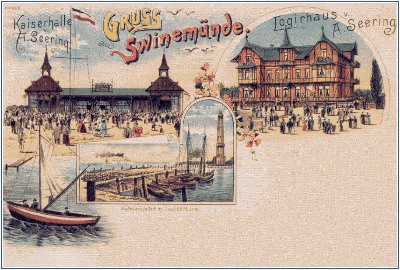

... und so kam sie, wenn auch erhitzt und müde, doch in guter Laune

bei dem Strandhotel an.

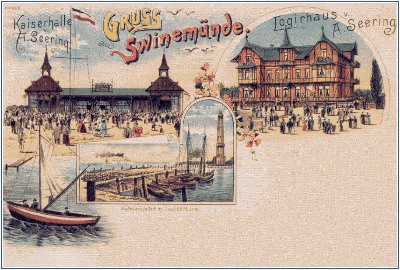

Strandhotel: Von dem alten Swinemünder Strandhotel, das Fontane im Sinn hat, gibt es keine

Aufnahmen. Es dürfte ähnlich ausgesehen haben wie die Kaiserhalle

oder das Logirhaus Seering aus der Zeit um 1870.

|

|

Swinemünder Strandbauten auf einer kolorierten Postkarte vom

Ende des 19. Jahrhunderts.

|

Da bog sie links ein, und unter

Benutzung einer schräg laufenden Allee, die die "Reeperbahn"

hieß, ging sie mit Roswitha auf die landrätliche Wohnung

zu.

Reeperbahn: Name für die Flächen, auf denen die Seiler ihre Taue

drehten. Auch in Swinemünde gab es eine Straße mit diesem Namen, jedoch

nicht an der hier anzunehmenden Stelle.

Fünfzehntes Kapitel

"Denn an Ihrem Haar ... sieht man deutlich, daß Sie gebadet haben."

|

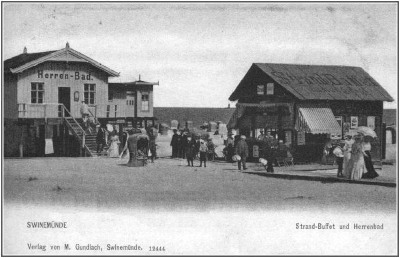

|

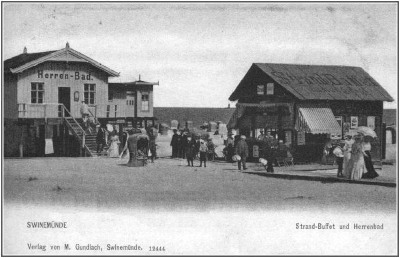

Das Herrenbad von Swinemünde

|

Sechzehntes Kapitel

... Effi war selig, am Strande hinjagen zu können, jetzt wo "Damenbad"

und "Herrenbad" keine scheidenden Schreckensworte mehr

waren.

Effis Ritte am Strand entlang - von den Auflagen des Badebetriebes im Winter nicht

behindert - lassen sich mit Bildern von heute für Swinemünde besser

verdeutlichen als mit Bildern aus dem 19. Jahrhundert. Damals wurde als das Besondere

immer der bebaute Strand in den Blick genommen, nicht der weit größere

freie Teil. Heute gibt es vor Swinemünde keine Strandbebauung mehr, so dass die Szenerie

weitgehend der gleicht, die Fontane als die seiner Jugendzeit für "Effi Briest"

vor Augen hatte. Ein Bild von 1835 lässt etwas von der Weite

des Strandes erkennen.

|

|

Der Strand von Swinemünde mit dem Herrenbad

um 1835.

|

|

|

Der Ostseestrand vor dem polnischen Swinoujscie

heute - rechts im Hintergrund das deutsche Seebad Ahlbeck.

|

Achtzehntes Kapitel

Zwischen Kessin und Uvagla ... lag ein nur etwa tausend Schritt breiter, aber wohl

anderthalb Meilen langer Waldstreifen, der an seiner rechten Längsseite

das Meer, an seiner linken, bis weit an den Horizont hin, ein

großes, überaus fruchtbares und gut angebautes Stück

Land hatte.

Für die Fahrt nach Uvagla hält Fontane sich deutlich an die Gegebenheiten

von Usedom, so wie sie zu seiner Jugendzeit dort bestanden haben. In seinen 'Kinderjahren'

hat er eine Kutschfahrt nach Pudagla beschrieben. Die 'anderthalb Meilen' bis Uvagla -

die preußische Meile zu 7,5 Kilometer, also 11,5 km - entsprechen ungefähr

der Entfernung zwischen Swinemünde und Pudagla.

|

|

Die südliche Hälfte der Insel Usedom zwischen Swinemünde und Pudagla.

|

Neunzehntes Kapitel

"... seine Mutter, die ich noch gekannt habe, war eine Plättfrau

in Cöslin."

Cöslin: Kreisstadt in Pommern (heute Koszalin). Wegen ihrer Nähe zu Bismarcks

Varzin liegt diese Stadt (meist Köslin geschrieben) in der Umgebung von Kessin.

"Und außerdem, ich möchte so gerne mit Ihnen plaudern.

Aber nur bis Quappendorf ..."

Quappendorf: eine Umbildung von Heringsdorf, das ebenfalls zwischen

Uvagla /Pudagla und Kessin /Swinemünde liegt.

"... dieser Schloon ist eigentlich bloß ein kümmerliches Rinnsal,

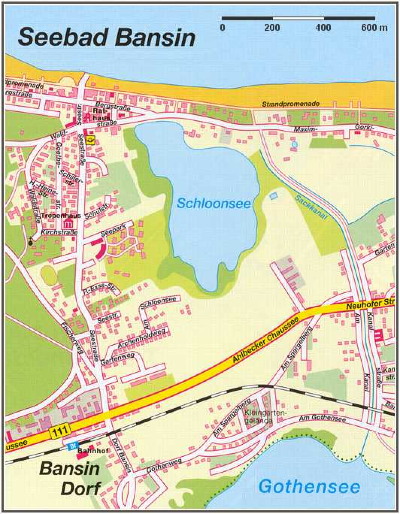

das hier rechts vom Gothener See herunter kommt und sich durch

die Dünen schleicht."

Schloon: Wasserlauf bei Bansin auf Usedom, der - wie hier geschildert -

im 19. Jahrhundert noch ein Hindernis bei Strandfahrten war. Wilhelm Meinhold

schreibt in seinen 1837 erschienenen "Humoristischen Reisebildern von der Insel Usedom":

Mittlerweile hatten wir unsern Schneckenzug um den sogenannten Langen Berg vollendet,

und das liebliche Heringsdorf strahlte uns mit seinem Buchenkranze in der Abendbeleuchtung

entgegen. Das waldige Bergufer läuft bald in eine baumlose und fast ebene Fläche

aus, und erhebt sich erst wieder hier und mit dem genannten Dorfe zu stattlicher Höhe.

Bevor man es jedoch erreicht, gewahrt man etwa 1000 Schritte davon eines Baches, oder

eigentlich eines Grabens, der aus dem Gothner See kömmt und sich hier ins Meer

ergießt. In der Regel erscheint er nur knietief, aber man fahre ja nicht gerade hindurch,

weil man in Gefahr geräth, daß die Wagenräder darin plötzlich auf

eine solche Weise versinken, daß keine Gewalt der Pferde sie wieder zu lichten vermag,

und man in ähnlichen Fällen häufig Leute aus den benachbarten Dörfern

herbeihohlen mußte, um sie heraus zu graben. Ursache ist die bindende Kraft des mit

Wasser geschwängerten, breiartig gewordenen Meersandes. Man biegt daher links von

diesem Bache, der Schlohm genannt, unmittelbar in's Meer ein, und umfährt die wenigen

Schritte seiner Breite, und zwar ohne alle Gefahr. So machten wir es auch und gelangten

in der Dämmerung am Fuße des anmuthigen Bergufers an ...

Es liegt nahe, dass Fontane von der beschriebenen Gefahr des Schloons aus seiner Swinemünder

Zeit vom Hörensagen wusste, ihm die Sache aber weit genug entfernt schien, dass er hier nicht

einmal die Namen - Schloon und Gothener See - abzuändern für erforderlich hielt.

Zur Zeit des Erscheinens von "Effi Briest" war diese Gefahrenstelle auch längst

beseitigt. Ein Kanal - der Sack-Kanal (benannt nach dem vormaligen pommerschen Oberpräsidenten Sack)

- leitete das Wasser ab und führte es in einem Rohr unter dem Strand hindurch ins Meer.

|

|

Der Schloonsee bei Bansin und der aus dem Gothensee kommende Sack-Kanal.

Früher hat sich das Wasser offenbar über den Schloonsee seinen Weg ins Meer

gesucht und deshalb dieser den Namen des Auslaufs bestimmt.

|

Was die Gefahr für Fahrzeuge anbetrifft, so ist es im Übrigen unwahrscheinlich,

dass die Kutschen hier die Stelle passieren können, die Schlitten jedoch einzusinken

drohen: man sollte eher das Umgekehrte vermuten. Fontane hatte für diesen Schloon aber

nur die - noch dazu symbolträchtige - Bedeutung im Sinn, dass er die Schlitten zu einem

Umweg zwingt, eine Auskunft zu den tatsächlichen Gegebenheiten lag ihm fern. Für

die Entfernungen hält er sich aber wieder an Usedom. Vom Forsthaus Uvagla (tatsächlich

Pudagla) fährt man zum Strandweg hinunter, der, "eine Meile lang, in beinahe gerader Linie

bis an das Kessiner Strandhotel" führt, was mit 7,5 Kilometer der Strandlänge

zwischen Bansin und Swinemünde ziemlich genau entspricht.

|

|

Die südliche Hälfte der Insel Usedom zwischen Swinemünde und Pudagla.

|

Zwanzigstes Kapitel

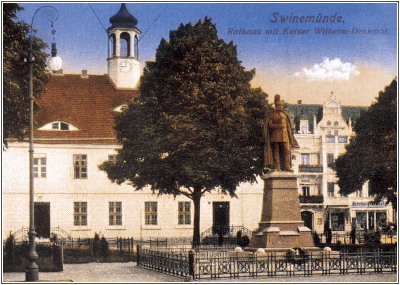

Innstetten hatte Gieshübler ... beim Herauskommen aus dem Rathause getroffen und im Gespräche mit

ihm erfahren, daß seitens des Kriegsministeriums angefragt

worden sei, wie sich die Stadtbehörden eventuell zur Garnisonsfrage

zu stellen gedächten ...

Garnisonsfrage: Auseinandersetzungen um die Ansiedlung einer Garnison, wie Fontane sie für

Kessin schildert, dürfte es auch in Swinemünde gegeben haben. Die Stadt war

durch die Festungsbauten, die Preußen um die Mitte des 19. Jahrhunderts

zur Sicherung des Hafens und des Zuganges zur Oder aufführen ließ, stark in

Anspruch genommen worden und verhielt sich gegenüber Ambitionen des Militärs

fortan reserviert. Erst 1911 wurde ein Bataillon des Füsilierregiments

Nr. 34 (also Fußtruppen, keine Kavallerie wie als Option für Kessin) in

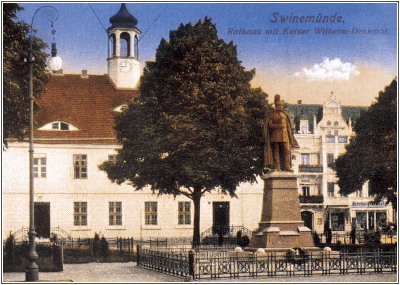

Swinemünde stationiert. - Das Rathaus, vor dem Gieshübler über dieses Thema

mit Innstetten spricht, hat es als markantes Gebäude am Bollwerk auch schon

zu Fontanes Jugendzeit gegeben. Heute beherbergt es (ohne Kaiser-Wilhelm-Denkmal)

ein Fischerei-Museum.

|

|

Das 1806 erbaute Swinemünder Rathaus mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal von 1897 (um 1900).

|

Es verging kein Tag, wo sie nicht ihren vorgeschriebenen

Spaziergang gemacht hätte, meist nachmittags, wenn sich Innstetten

in seine Zeitungen zu vertiefen begann.

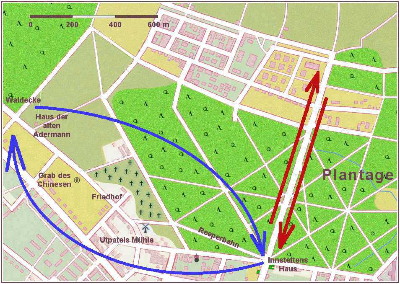

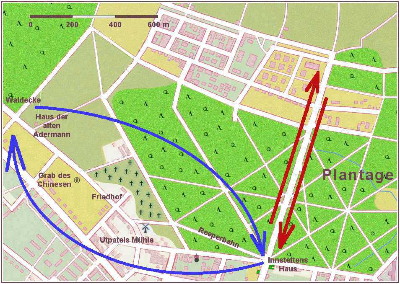

Effis Spaziergänge, die natürlich Rendevous mit Crampas sind, lassen sich in

der Szenerie von Kessin bzw. Swinemünde gut nachvollziehen. Sie geht zunächst in

Richtung Friedhof (oder lässt sich bis an 'die Mühle, den Kirchhof oder die Waldecke'

von Innstetten mit der Kutsche mitnehmen), kann dort im Haus der alten Adermann

ungesehen mit Crampas zusammentreffen (vgl.

Kap.27, Abs.15) und kehrt auf

verschiedenen Wegen durch die Plantage wieder zurück. Wenn Roswitha ihr in

Strandrichtung entgegengeht, kann sie ihr nicht begegnen, da Effi auf den Umweg

über den Strand verzichten muss, will sie nicht wegen ihrer Verspätung in

Erklärungsnot geraten. So steuert sie - gewissermaßen hinter dem Rücken Roswithas -

auf einem direkteren Weg ihr Haus wieder an.

|

|

Effis Wege (blau) und der Weg Roswithas (rot)

|

In Kapitel 21 soll Roswitha Effi "bis an den Ausgang der Reeperbahn oder

bis in die Nähe des Kirchhofs entgegenkommen", doch verfehlten sie sich

aufgrund der vielen Wege durch die Plantage auch hier. Effis Äußerung dazu,

sie ängstige sich nicht mehr, "auch nicht einmal am Kirchhof, und im Wald bin ich

noch keiner Menschenseele begegnet", bestätigt noch einmal die Gestaltung der

räumlichen Verhältnisse von Kessin nach dem Muster von Swinemünde.

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

"Aber das ist ja nicht der Friesacker Poststempel; sieh nur, das heißt

ja deutlich Berlin ..."

Friesack: Stadt nordöstlich von Rathenow, also ein deutlicher Hinweis

auf die Lage Hohen-Cremmens in dieser Gegend.

Gerade der Landungsbrücke gegenüber lag Hoppensacks Hotel, ein drei

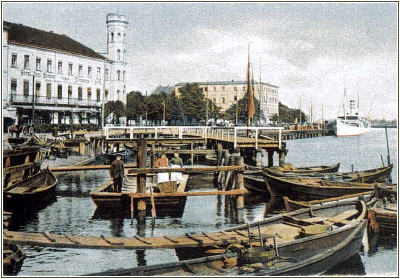

Stock hohes Gebäude, von dessen Giebeldach eine gelbe Flagge, mit Kreuz und

Krone darin, schlaff in der stillen, etwas nebeligen Luft herniederhing.

|

|

Das Hotel "Drei Kronen" in Swinemünde im Jahre 1843.

|

Dreiundzwanzigstes Kapitel

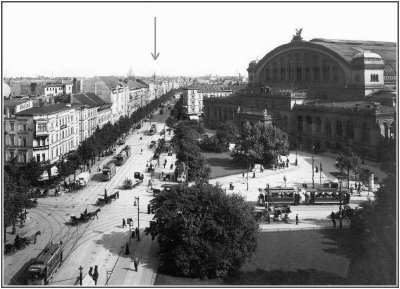

Auf dem Friedrichstraßen-Bahnhofe war ein Gedränge;

aber trotzdem, Effi hatte schon vom Coupé aus die Mama

erkannt und neben ihr den Vetter Briest.

Bahnhof Friedrichstaße: Effis Ankunft auf dem Friedrichstraßen-Bahnhof ist bei den Lesern der

ersten Generation auf Kritik gestoßen: Effi hätte, aus Pommern kommend,

am Stettiner Bahnhof eintreffen müssen. Das ist insoweit richtig, als sie

von jenem Bahnhof auch abfährt (vgl.

SCHAUPLÄTZE zu Kapitel 6), und es ist

noch richtiger, wenn man berücksichtigt, dass der Bahnhof Friedrichstraße

überhaupt erst im Sommer 1882 eröffnet wurde, zur Handlungszeit - hier 1880 -

also noch gar nicht zur Verfügung stand. Aber es ist auch wieder falsch,

da man von der pommerschen Küste auch über Stargard und Cüstrin

nach Berlin hätte fahren können und dann am Schlesischen Bahnhof

angekommen wäre, von wo aus die Anbindung an den Friedrichstraßen-Bahnhof

nach 1882 sehr wohl gegeben war.

Was ist zu folgern? Schon zur Erscheinungszeit des Romans hat man - bei acht Berliner

Fernbahnhöfen und einer zugleich andauernden Erweiterung des Eisenbahnnetzes -

diese Dinge nicht recht übersehen. Unter Wahrscheinlichkeits-Gesichtspunkten ist

gegen Effis Ankunft an dieser Stelle also nichts einzuwenden.

|

|

Das Netz der preußischen Staatsbahn im Jahre 1885 mit den Direktionen Berlin (blau),

Bromberg (rot) und Magdeburg (schwarz) sowie die Stargard-Cüstriner Eisenbahn (grün).

|

|

|

Der Bahnhof Friedrichstraße von Südosten im Jahr 1898

(Foto von Waldemar Titzenthaler)

|

... und nach wenig mehr als fünf Minuten rollte die Droschke neben

dem Pferdebahngleise hin, in die Dorotheenstraße hinein und auf die

Schadowstraße zu, an deren nächstgelegener Ecke sich die Pension befand.

Schadowstraße: In der Schadowstraße 1a, dem Eckhaus zur Dorotheenstraße, befand

sich in den 1880er Jahren das Hotel garni Beyer.

|

|

Der Bahnhof Friedrichstraße (1) und die Pension Dorotheen-

Ecke Schadowstraße (2).

|

"... und waren am Abend in der Oper ..."

Oper: Das schon seit 1743 an den 'Linden' bestehende Königliche Opernhaus

wurde nach einem Brand 1843 in der noch heute existierenden Gestalt von Karl

Ferdinand Langhans (1781-1869) wieder aufgebaut.

|

|

Das Königliche Opernhaus in Berlin, Unter den Linden, mit dem

Schloss im Hintergrund (um 1900).

|

"... Keithstraße Ic." Und erst die Linden und dann die

Tiergartenstraße hinunter flog die Droschke, und nun hielt sie vor

der neuen Wohnung.

|

|

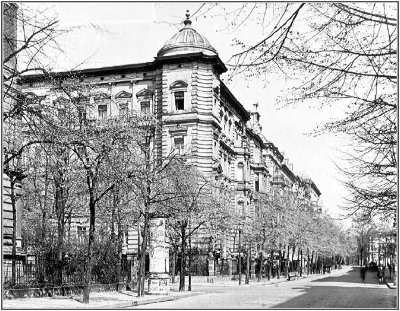

Die in den 1880er Jahren bebaute Keithstraße in Richtung Landwehrkanal,

links die Einmündung der Wichmannstraße. (Aufnahme von 1925,

Landesarchiv Berlin)

|

"... und als sie auf den breiten aufgemauerten Balkon hinaustrat, lag jenseits der

Kanalbrücke der Tiergarten vor ihr, dessen Bäume schon

überall einen grünen Schimmer zeigten."

|

|

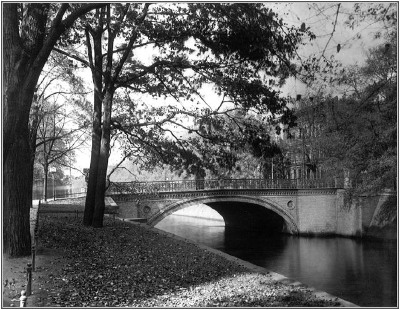

Lützowufer und Cornelius-Brücke an

der Einmündung Keithstraße. (Aufnahme von 1912, Landesarchiv Berlin)

|

|

|

Keithstraße Ecke Lützowufer und Umgebung.

|

Vierundzwanzigstes Kapitel

Man traf sich, wie verabredet, bei Helms, gegenüber dem Roten

Schloß ...

Helms: Schon als Fontanes Roman erschien, gab es das Café Helms nicht mehr. Erst 1883

errichtet (also in dem hier anzunehmenden Handlungsjahr 1880 eigentlich noch nicht vorhanden),

wurde es bereits zehn Jahre später mit der gesamten nach Norden sich anschließenden

Häuserzeile der 'Schlossfreiheit' abgerissen und an dieser Stelle das

Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichtet. - Das 'Rote Schloss', so genannt wegen seiner

dem Berliner Schloss nicht unähnlichen Renaissance-Fassade, nur aus Backstein,

war ein 1867 eröffnetes Geschäftshaus in der Werderstraße.

|

|

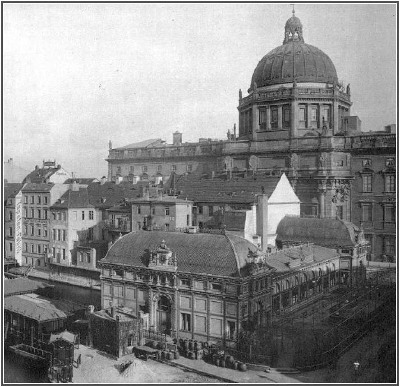

Blick auf das Café Helms und das Schloss

|

|

|

Albert Kiekebusch: Blick von der Schleusenbrücke zum Berliner

Schloß (1892), davor das Café Helms.

|

|

|

Das 'Rote Schloss' gegenüber dem Café Helms - an derselben Stelle, nur ein wenig

zurückversetzt, steht heute das vormalige DDR-Staatsratsgebäude mit dem originalen

Schloss-Portal.

|

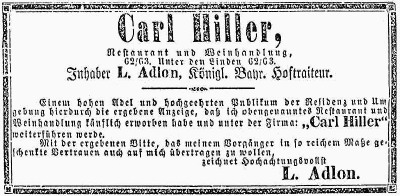

... aß bei Hiller und war bei guter Zeit wieder zu Haus.

Hiller: Das Restaurant Hiller, Unter den Linden 62, war ein

elegantes kleines Restaurant, das sich von den großen Hotel-Restaurants an

den Linden durch seine Behaglichkeit unterschied. Es wurde 1886 von dem aus Mainz

stammenden Gastwirt Lorenz Adlon (1849-1921) übernommen, der damit in Berlin

Fuß fasste und 1907 am Brandenburger Tor sein dann berühmtes "Hotel Adlon" errichtete.

|

|

Eine Anzeige aus der Vossischen Zeitung vom November 1886, als Lorenz Adlon

das Restaurant Hiller übernahm.

|

... am 1. April, begab er sich in das Kanzlerpalais,

um sich einzuschreiben ...

Kanzlerpalais: Zu Bismarcks Geburtstag am 1. April (geboren 1815) lagen in seinem

Amtssitz Gratulationslisten aus, in die sich auch Fontane einzutragen pflegte.

Am 1. April 1887 schreibt er an seinen Sohn Theodor:

Heut', am Bismarckstage, haben wir wie gewöhnlich gratuliert,

aber nur mit drei Karten, darunter zwei weibliche; es gab Zeiten,

wo wir wie ein Clan im Kanzlerpalais auftauchten.

Das Reichskanzlerpalais war ein Barockbau, den sich 1739 Graf von

der Schulenburg hatte errichten lassen. Danach in den Besitz der

Prinzen Radziwill übergegangen, war er von 1878 an der Wohnsitz

des Reichskanzlers - also Bismarcks - in Berlin.

|

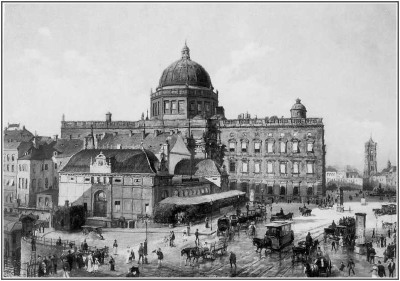

|

Das Reichskanzlerpalais - Wilhelmstraße 76 - in einer

Aufnahme von 1880.

|

... und ging dann aufs Ministerium, um sich da zu melden.

Ministerium: Das Ministerium, in das Innstetten als vormaliger Landrat berufen

worden ist, ist das Innenministerium, sein 'Chef' wäre 1880 Botho

Graf zu Eulenburg (1831-1912) gewesen, der von Bismarck wegen seiner

Nachgiebigkeit bei der Sozialisten-Verfolgung 1881 aber entlassen wurde.

|

|

Das 1877 neu errichtete preußische Innenministerium Unter den Linden in einer

Aufnahme von 1930.

|

|

|

Die Berliner Innenstadt mit dem Café Helms (1),

dem Restaurant Hiller (2), dem Innenministerium (3) und dem

Reichskanzlerpalais (4).

|

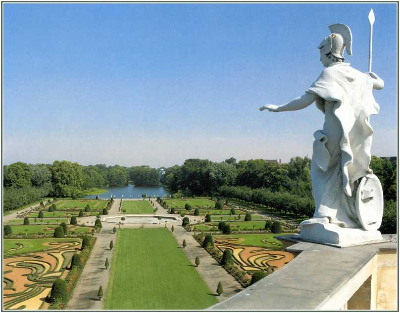

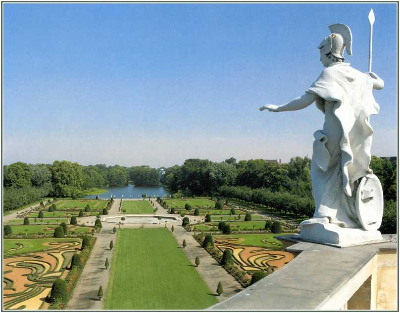

... oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schloßgarten

machen zu können.

Charlottenburg: Der Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten bedeutet vom Berliner

Tiergarten aus eine Wegstrecke von wenigstens sechs Kilometern, weshalb man für den

Rückweg auch eine Droschke nimmt. -

Der Schlossgarten gehörte zwar zu dem von der Königsfamilie noch bewohnten Areal,

war aber an bestimmten Tagen für Besucher geöffnet.

|

|

Der Berliner Westen zwischen dem Brandenburger Tor und Charlottenburg

mit dem Innenministerium (1), der Wohnung der Innstettens in der

Keithstraße (2) und dem Charlottenburger Schloss (3).- Karte von 1904.

|

Effi sah sich, wenn sie die lange Front

zwischen dem Schloß und den Orangeriebäumen auf und

ab schritt, immer wieder die massenhaft dort stehenden römischen

Kaiser an ... und ging dann, Arm in Arm mit ihrem Manne, bis

auf das nach der Spree hin einsam gelegene »Belvedere« zu.

|

|

Die Gartenfront des Charlottenburger Schlosses 1919 in einer Aufnahme

von Max Missmann. (Die Stelen mit den Kaiser-Büsten sind heute nicht

mehr vorhanden.)

|

|

|

Der Charlottenburger Schlosspark mit dem Belvedere im Hintergrund

|

"Da drin soll es auch einmal gespukt haben ..."

Belvedere: In dem von Karl Gottfried Langhans 1788 errichteten Belvedere hielt König Friedrich

Wilhelm II., der Mitglied einer Freimaurer-Loge war und allerlei okkulte Neigungen

besaß, spiritistische Sitzungen ab.

|

|

Das Belvedere im Charlottenburger

Schlosspark.

|

... und am selben Abend noch war man in Saßnitz.

Über dem Gasthaus stand "Hotel Fahrenheit". "Die

Preise hoffentlich nach Réaumur," setzte Innstetten,

als er den Namen las, hinzu ...

Fahrenheit: Das Sassnitzer Hotel hieß eigentlich Fahr(e)nberg, die

Änderung des Namens in Fahrenheit war Fontane nur aus ungenauer

Erinnerung unterlaufen. In einem Brief vom 29. August 1894 an Georg

Friedlaender schreibt er:

Das Saßnitzer Hôtel hieß in meiner Erinnerung 'Fahrenheit' und darauf anspielend,

kommt in meinem neusten Roman - dessen eines Kapitel auf Rügen spielt - ein

kleiner Wortwitz vor, der nun traurig in der Luft schwebt, da das Hôtel Fahrenberg heißt.

Ja, man wird mich in Verdacht haben, daß ich die Umtaufe, um mein Witzelchen anzubringen,

absichtlich vollführt habe. Und das ist das Unangenehmste von der Sache.

Trotz dieses Bedenkens hat er den Namen für die Buchausgabe beibehalten,

wollte auf sein 'Witzelchen' also doch wohl nicht verzichten. Der Danziger Physiker Daniel

Fahrenheit (1686-1736) hatte zum Nullpunkt seiner Quecksilber-Skala die im Winter 1709

in Danzig herrschende Kälte gewählt und den Siedepunkt des Wassers mit der Gradzahl 212 bestimmt.

Daraus ergibt sich gegenüber der Celsius-Skala ein stets deutlich höherer Nennwert für die

gemessene Temperatur. Der Franzose René Antoine Réaumur (1683-1757) wählte hingegen als

Nullpunkt den Gefriermoment des Wassers und legte den Siedepunkt mit 80 Grad fest, so dass

die Nennwerte hier noch unter der Celsius-Skala liegen. - Während die Réaumur-Skala

durch das Celsius-Thermometer ganz verdrängt wurde, wird in der angelsächsischen Welt

und zumal in den USA noch heute nach Fahrenheit gemessen.

|

|

Das Hotel Fahrnberg in Sassnitz um 1920

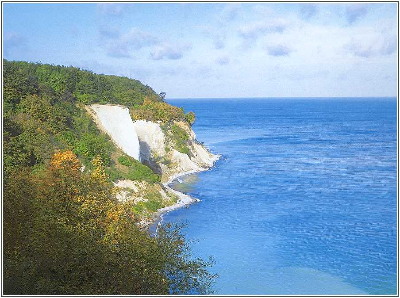

|

... und in bester Laune machten beide

noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrande hin und sahen

von einem Felsenvorsprung aus auf die stille, vom Mondschein überzitterte

Bucht.

|

|

Die Kreideküste an den Wissower Klinken

|

Effi glaubte, nicht recht gehört zu haben. "Crampas,"

wiederholte sie mit Anstrengung. "Ich habe den Namen als

Ortsnamen nie gehört ..."

Das dicht bei Sassnitz gelegene, 1906 eingemeindete Dorf Crampas (mitunter auch

'Krampas' geschrieben) war damals als die Anlegestelle der Fähren bekannt.

|

|

Sassnitz, Crampas und die Halbinsel Jasmund.

|

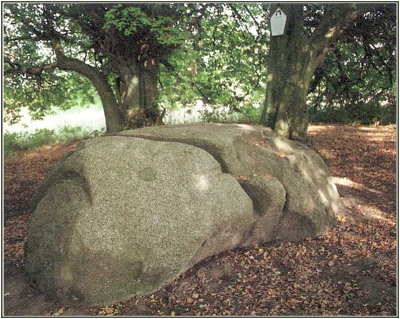

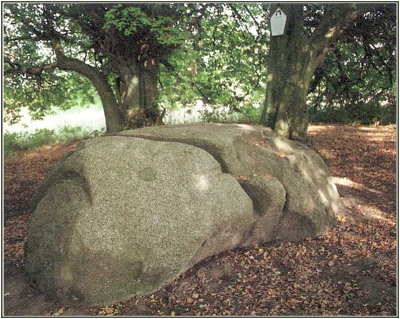

... gegen Mittag schon erreichten sie das neben Stubbenkammer gelegene

Gasthaus ... "wir haben vor, zunächst noch

einen Spaziergang zu machen und uns den Herthasee anzusehen."

Stubbenkammer: Die Kreideküste, die hier über 100 Meter hoch

aus der Ostsee aufsteigt, ist der berühmteste Teil von Rügen. An dem oben auf

dem Plateau gelegenen Herthasee soll einst eine germanische Göttin verehrt worden

sein, in deren Dienst auch Menschen geopfert, d.h. ertränkt wurden. In dieselbe

Überlieferung gehören die 'Opfersteine', große Findlinge mit

charakteristischen Rinnen und Mulden, die bei Menschenopfern für die Ableitung

des Blutes gedient haben sollen. Am Herthasee sind zwei solcher Steine zu sehen,

ähnlich dem größten dieser Steine, dem Quoltitzer Opferstein.

Nach heutigen Erkenntnissen hat es jedoch weder den germanischen Götzendienst

noch die Blutopfer gegeben. Die Findlinge stammen aus der Eiszeit, ihre Rinnen

und Mulden sind natürlichen Ursprungs. Schon Fontane notierte bei seinem

Rügen-Besuch 1884 zu der Opferstein-Geschichte: "Alles kolossaler Schwindel".

|

|

Der Quoltitzer Opferstein, ein Findling, wie sie kleiner auch am Herthasee

zu finden sind.

|

Und so warteten sie denn das Stettiner Schiff ab und trafen am

dritten Tage in aller Frühe in Kopenhagen ein ...

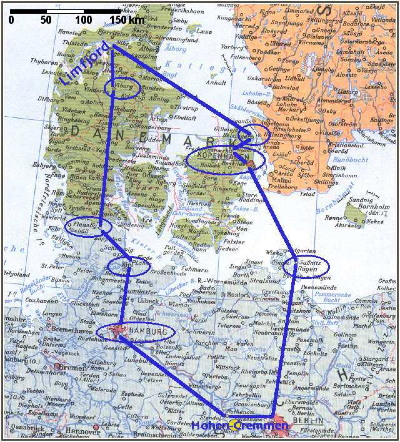

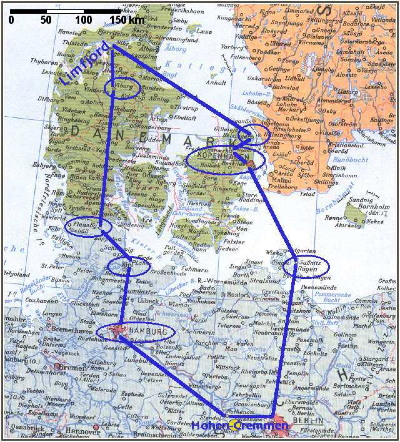

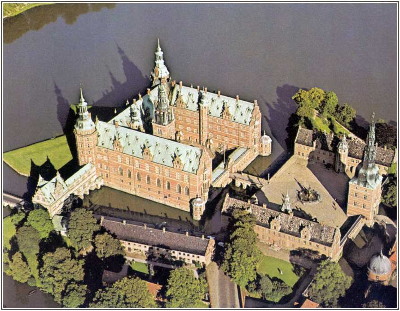

Kopenhagen: Mit der Weiterfahrt nach Kopenhagen, den Abstechern nach Fredericksborg und

Helsingör, dem Aufenthalt am Limfjord in Jütland und der Rückreise über

Viborg und Flensburg folgt das Ehepaar Innstetten derselben Route, auf der

sich auch Fontane bei seiner Dänemark-Reise im September 1864 bewegt hat. Auch

in Hamburg und Kiel ist er - auf den Spuren des Schleswig-Holstein-Krieges -

1864 gewesen. Die von den Innstettens von Mitte August bis Ende September 1880

abgereiste Strecke beträgt über 1500 km.

|

|

Die Reiseroute durch Dänemark

|

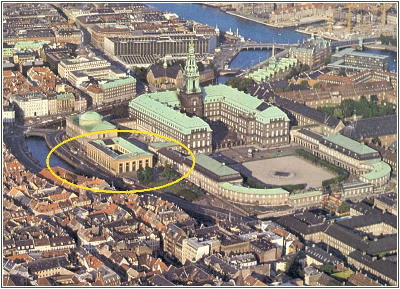

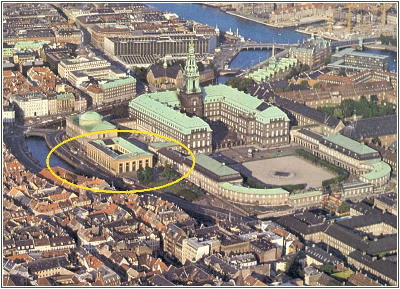

... wo sie auf Kongens Nytorv Wohnung nahmen.

Kongens Nytorv: 'Königs-Neumarkt', größter Platz von Kopenhagen

mit dem dort seit 1795 bestehende Hotel d'Angleterre. Auch Fontane übernachtete

1864 in diesem Hotel.

|

|

Das Hotel d'Angleterre am Kongens Nytorv

|

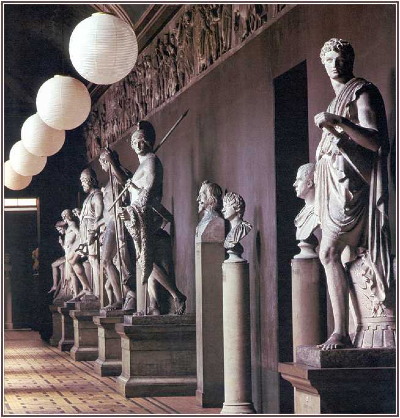

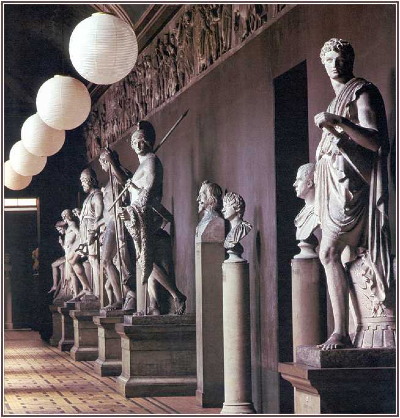

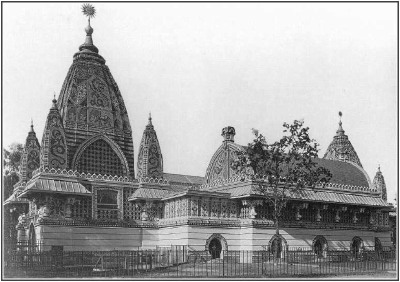

Zwei Stunden später waren sie schon im Thorwaldsen-Museum ...

Thorwaldsen-Museum: Der an seinem Lebensabend nach Kopenhagen zurückgekehrte Bildhauer

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) hatte seiner Vaterstadt seinen gesamten Nachlass

vermacht, damit sie für seine Werke dort ein Museum errichtete. Im Hof des 1848

eingeweihten Gebäudes wurde er auch begraben. Gelebt hat er überwiegend

in Rom, wo auch eine größere Zahl seiner Werke steht. Aber auch in Warschau,

Berlin, München und anderen deutschen Städten sind Skulpturen von ihm

zu finden.

|

|

Das Thorvaldsen-Museum Kopenhagen

|

|

|

Eine Skulpturen-Reihe im Thorvaldsen-Museum

|

Der Abend brachte, das Maß des Glücks

voll zu machen, eine Vorstellung im Tivoli-Theater ...

Tivoli: 1843 eröffneter Vergnügungspark im Zentrum von Kopenhagen,

in dem bis heute alle möglichen Unterhaltungs-Veranstaltungen stattfinden.

|

|

Im Tivoli-Park in Kopenhagen

|

"... wir bleiben noch ein paar Tage hier in Kopenhagen,

natürlich mit Ausflug nach Frederiksborg und Helsingör ..."

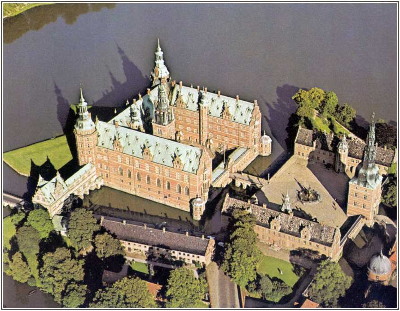

Frederiksborg: Renaissance-Schloss 30 km nördlich von Kopenhagen, das

einst das Krönungsschloss für die dänischen Könige war.

Helsingør: Ort des durch Shakespeares "Hamlet" (1602) berühmt

gewordenen Schlosses Kronborg.

|

|

Schloss Frederiksborg

|

|

|

Schloss Kronborg

|

Drüben in Jütland fuhren

sie den Limfjord hinauf, bis Schloß Aggerhuus ...

Limfjord: die Verbindung der Nordsee mit dem Kattegat im Norden von Jütland. Aggerhus

ist für diese Gegend ein erfundener Name, doch kommen hier Agger, Aggersborg, Aggersund

und andere solche Namen vor. Fontane hat diese Gegend 1864 ebenso besucht wie dann auch

noch Viborg und Flensburg.

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Siebenundzwanzigstes Kapitel

Achtundzwanzigstes Kapitel

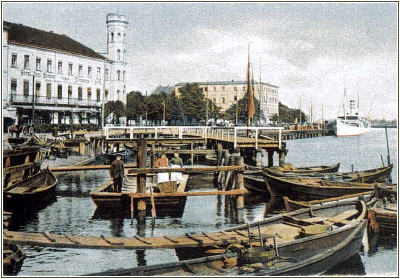

... kam der Kessiner Kirchturm in Sicht und gleich danach

auch das Bollwerk und die lange Häuserreihe mit Schiffen

und Booten davor.

|

|

Das Bollwerk und die evangelische Kirche um 1900

|

|

|

Die Hotels am Bollwerk um 1900

|

Neunundzwanzigstes Kapitel

Dreißigstes Kapitel

Effi und die Geheimrätin Zwicker waren seit fast drei Wochen

in Ems ...

Ems: Bad am Unterlauf der Lahn, das Fontane selbst nicht kannte, so wie er überhaupt

den mittleren Rhein und die angrenzenden Gegenden nicht kennen gelernt hat. Das

mag erklären, dass hier der Blick nur auf Effis Pension fällt. Abbildungen

der berühmten Lahnfront des Badeortes waren damals aber schon weit verbreitet.

|

|

Die Lahnfront von Bad Ems im Jahre 1897

|

Einunddreißigstes Kapitel

Zweiunddreißigstes Kapitel

... Effi bewohnte seit fast eben so langer Zeit eine kleine Wohnung

in der Königgrätzerstraße, zwischen Askanischem Platz und Halleschem Thor ...

Königgrätzer Straße: Straße vom Potsdamer Platz aus nach Südosten, in der Fontane in Nr. 25 von

1863 bis 1872 selbst gewohnt hat (bis 1867 noch Hirschelstraße).

|

|

Das Haus Königgrätzer Straße 25, in dem Fontanes Wohnung

im ersten Stock (linker Flügel) zwei Fenster zur Straße hin hatte

(rechts die Einmündung der Dessauer Straße)

|

Und doch war es eine apart hübsche Wohnung ...

Das Haus, in dem Effi wohnt, liegt in einer Gegend für durchaus gehobene

Ansprüche, nämlich - da der Christuskirche gegenüber - kurz vor der Einmündung der

Großbeerenstraße. Ob man aus dem Hinterzimmer dieser Wohnung im dritten Stock wirklich den

Mattheikirchhof hätte sehen können, muss bei einer Entfernung von zwei Kilometern

allerdings bezweifelt werden - hier hat Fontane wohl hauptsächlich das Friedhofs-Motiv

im Sinn gehabt. Außerdem hat er gewiss keinen Stadtplan für diesen lokalen

Horizont benutzt, sondern sich an seine eigenen Eindrücke und Erinnerungen gehalten.

Dafür ist die Umgebung der Wohnung dann aber doch wieder sehr zutreffend einbezogen.

|

|

Die Königgrätzer Straße in Blickrichtung Süden mit dem 1880

fertig gestellten Anhalter Bahnhof, dem größten der Berliner Bahnhöfe. Im Hintergrund

ist die Spitze der kleinen Christuskirche zu sehen. (Foto von Waldemar Titzenthaler, 1907)

|

"In drei Minuten sind Sie im Prinz Albrecht'schen Garten,

und wenn auch die Musik und die Toiletten und all' die Zerstreuungen

einer regelrechten Brunnenpromenade fehlen, der Brunnen selbst

ist doch die Hauptsache."

Prinz-Albrecht-Garten: zum Prinz-Albrecht-Palais gehörender Park gegenüber dem Anhalter

Bahnhof und damit in der Tat nur wenige Minuten von der angedeuteten Stelle

der Königgrätzer Straße entfernt. Auf dem Menzel-Bild von 1876 wird an dem

von Fontane erwähnten Brunnen anscheinend gerade gebaut. Dass man sein Wasser zu Heilzwecken trinken konnte, ist nicht überliefert.

|

|

Der Palaisgarten des Prinzen Albrecht im Jahre 1876 in einem Gemälde von Adolf Menzel.

|

|

|

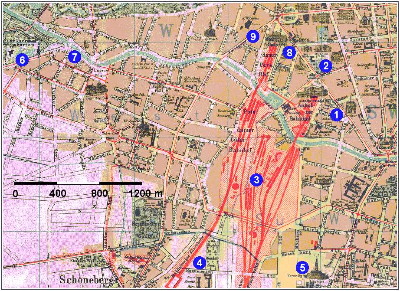

Die Umgebung von Effis Wohnung in der Königgrätzer Straße (1) mit

dem Prinz Albrecht'schen Garten (2), den Bahngleisen (3), dem Mattheikirchhof (4) und dem

Kreuzberg (5). Dazu die Stelle, wo Effi auf ihre Tochter trifft (6) und die Lage von

Innstettens Wohnung in der Keithstraße (7). Fontane selbst wohnte erst

in der Königgrätzer Straße (8) und ab 1872 in der Potsdamer Straße (9).

|

"Ich höre

von einer Terrassierung des Kreuzbergs sprechen, Gott segne die

Stadtverwaltung, und wenn dann erst die kahle Stelle da hinten

mehr in Grün stehen wird ...

Kreuzberg: die kleine Erhebung mit dem Schinkel-Denkmal für die Befreiungskriege von 1812/13 wurde erst

nach 1888 zu einem Park, dem Viktoriapark, umgestaltet.

|

|

Der noch unbegrünte Kreuzberg im Jahre 1887 aus der Großbeerenstraße gesehen -

mit Häusern, wie sie auch für

Effis Wohnung in der Königgrätzer Straße anzunehmen sind.

|

"Ich kann doch nicht den ganzen Tag am Fenster sitzen

und nach der Christuskirche hinübersehen ..."

Christuskirche: Kirche des Englischen Missionsvereins in der Königgrätzer

Straße, die 1864 erbaut worden war

und im Zweiten Weltkrieg verloren ging. Auch die meisten anderen Gebäude

in dieser Straße, der heutigen Stresemannstraße, existieren

nicht mehr.

|

|

Die Christuskirche in der Königgrätzer Straße

|

Sie kam aus der Malstunde, dicht am Zoologischen

Garten, und stieg, nahe dem Halteplatz, in einen die lange Kurfürstenstraße

passierenden Pferdebahnwagen ein.

Kurfürstenstraße: Effi befindet sich hier in

unmittelbarer Nähe der Wohnung Innstettens in der Keithstraße.

|

|

Die Haltestelle an der Kurfürstenstraße und Innstettens Wohnung in der Keithstraße.

|

Dreiunddreißigstes Kapitel

Vierunddreißigstes Kapitel

Fünfunddreißigstes Kapitel

Sechsunddreißigstes Kapitel

Wo liegt Hohen-Cremmen mit dem Gut der Familie von Briest? Einen Ort dieses

Namens gibt es nicht, aber doch mehrere Hinweise, die man für eine

Lokalisierung aufgreifen kann. Es gibt 1. den Stammsitz der Familie von

Plotho - also den Ardenne-Kontext - in Zerben an der Elbe, es gibt 2. das

im Roman genannte Rathenow, aus dem man nach Hohen-Cremmen immer wieder zu Besuch

kommt, es gibt 3. für Briefe aus Hohen-Cremmen den "Friesacker Poststempel" (Kapitel 22),

also das Städtchen Friesack als nächste Poststation, es gibt 4. den vormaligen

Stammsitz der Familie von Briest in Nennhausen, dem in Kapitel 4 auch noch die Stadt

Nauen (etwa 25 km östlich von Nennhausen) zugeordnet ist, und es gibt 5. das namensverwandte

Städtchen Kremmen nordwestlich von Berlin.

Wo liegt Hohen-Cremmen mit dem Gut der Familie von Briest? Einen Ort dieses

Namens gibt es nicht, aber doch mehrere Hinweise, die man für eine

Lokalisierung aufgreifen kann. Es gibt 1. den Stammsitz der Familie von

Plotho - also den Ardenne-Kontext - in Zerben an der Elbe, es gibt 2. das

im Roman genannte Rathenow, aus dem man nach Hohen-Cremmen immer wieder zu Besuch

kommt, es gibt 3. für Briefe aus Hohen-Cremmen den "Friesacker Poststempel" (Kapitel 22),

also das Städtchen Friesack als nächste Poststation, es gibt 4. den vormaligen

Stammsitz der Familie von Briest in Nennhausen, dem in Kapitel 4 auch noch die Stadt

Nauen (etwa 25 km östlich von Nennhausen) zugeordnet ist, und es gibt 5. das namensverwandte

Städtchen Kremmen nordwestlich von Berlin.

Das in Elbnähe gelegene Zerben, also der Herkunftsort des Effi-Vorbildes

Elisabeth von Ardenne, scheidet als Bezugsort jedoch aus. Es liegt von Rathenow

viel zu weit weg, als dass Instetten, wie er getan hat, des öfteren von dort

nach Hohen-Cremmen herübergeritten kommen konnte. Aber auch Kremmen als

Bezugsort scheidet wegen der zu großen Entfernung zu Rathenow aus, wenn schon

sich Fontane mit 'Schwantikow' - dem Heimatort von Effis Mutter - noch an

einen weiteren Namen aus dieser Gegend anlehnt: den des nahe bei Kremmen gelegenen

Städtchens Schwante.

Das in Elbnähe gelegene Zerben, also der Herkunftsort des Effi-Vorbildes

Elisabeth von Ardenne, scheidet als Bezugsort jedoch aus. Es liegt von Rathenow

viel zu weit weg, als dass Instetten, wie er getan hat, des öfteren von dort

nach Hohen-Cremmen herübergeritten kommen konnte. Aber auch Kremmen als

Bezugsort scheidet wegen der zu großen Entfernung zu Rathenow aus, wenn schon

sich Fontane mit 'Schwantikow' - dem Heimatort von Effis Mutter - noch an

einen weiteren Namen aus dieser Gegend anlehnt: den des nahe bei Kremmen gelegenen

Städtchens Schwante.

So ist der wahrscheinlichste Bezugspunkt für Hohen-Cremmen das zwischen

Rathenow, Friesack und Nauen gelegene Dorf Nennhausen, in dem seit 1677 die

märkische Adelsfamilie von Briest ansässig war. Der letzte Spross

dieser Familie, eine geborene Caroline von Briest, in zweiter Ehe mit dem Schriftsteller

Friedrich de la Motte Fouqué verheiratet und auch selbst Autorin, starb auf

Schloss Nennhausen 1831. Dass Fontane sich dieses Hintergrundes

auch bewusst war, zeigt ein Brief, den er 1895 an eine Leserin schrieb:

So ist der wahrscheinlichste Bezugspunkt für Hohen-Cremmen das zwischen

Rathenow, Friesack und Nauen gelegene Dorf Nennhausen, in dem seit 1677 die

märkische Adelsfamilie von Briest ansässig war. Der letzte Spross

dieser Familie, eine geborene Caroline von Briest, in zweiter Ehe mit dem Schriftsteller

Friedrich de la Motte Fouqué verheiratet und auch selbst Autorin, starb auf

Schloss Nennhausen 1831. Dass Fontane sich dieses Hintergrundes

auch bewusst war, zeigt ein Brief, den er 1895 an eine Leserin schrieb:

Die Lage des Herrenhauses der Briests neben einem Kirchhof und zugleich einem Teich ist

etwas problematisch. Zum einen hat man Kirchhöfe normalerweise nicht neben

Gewässern angelegt, zum anderen wurden Herrenhäuser im 17. Jahrhundert nicht

unmittelbar neben Kirchhöfe gesetzt oder hätten Gutsherren die Anlage eines Kirchhofes

so in ihrer Nachbarschaft gestattet. So liegt es nahe, für diese Gegebenheiten auf einen

symbolischen Sinn zu schließen. (Näheres siehe unter

GESTALTUNG zu Kapitel 1)

Die Lage des Herrenhauses der Briests neben einem Kirchhof und zugleich einem Teich ist

etwas problematisch. Zum einen hat man Kirchhöfe normalerweise nicht neben

Gewässern angelegt, zum anderen wurden Herrenhäuser im 17. Jahrhundert nicht

unmittelbar neben Kirchhöfe gesetzt oder hätten Gutsherren die Anlage eines Kirchhofes

so in ihrer Nachbarschaft gestattet. So liegt es nahe, für diese Gegebenheiten auf einen

symbolischen Sinn zu schließen. (Näheres siehe unter

GESTALTUNG zu Kapitel 1)

Das Briest'sche Herrenhaus wird aber auch ohne die für solche Gutshäuser

charakteristische Wirtschaftsumgebung gezeigt. Normalerweise lag von der Straße

her vor dem Gutshaus der Hof mit Ställen, Scheunen, Gesindehäusern usw.,

doch ist von einer Bewirtschaftung hier so gut wie nichts wahrnehmbar. Die Briests

leben wie Pensionäre, nur ganz am Rande kommt der Wirtschaftsbereich in den Blick.

In Kapitel 2 erinnert Effi Hulda daran, dass sie einmal bei ihnen auf dem Scheunendach

entlanggerutscht sei,

und in Kapitel 4 äußert Briest, dass er seinen Inspektor habe entlassen

müssen, ausgerechnet während der Erntezeit, auf welche dann noch mit der

Bemerkung Bezug genommen wird, Briest habe 'den Raps gut verkauft'. In Kapitel 5

schließlich steht in einem Brief Effis von ihrer Hochzeitsreise der Satz,

sie gäbe etwas darum, wenn sie "auf unserem Hof auf einer Wagendeichsel sitzen

und unsere Tauben füttern könnte". Ein bewirtschafteter Hofteil ist also

vorhanden, ist dem Gutshaus aber nur vage zuzuordnen.

Das Briest'sche Herrenhaus wird aber auch ohne die für solche Gutshäuser

charakteristische Wirtschaftsumgebung gezeigt. Normalerweise lag von der Straße

her vor dem Gutshaus der Hof mit Ställen, Scheunen, Gesindehäusern usw.,

doch ist von einer Bewirtschaftung hier so gut wie nichts wahrnehmbar. Die Briests

leben wie Pensionäre, nur ganz am Rande kommt der Wirtschaftsbereich in den Blick.

In Kapitel 2 erinnert Effi Hulda daran, dass sie einmal bei ihnen auf dem Scheunendach

entlanggerutscht sei,

und in Kapitel 4 äußert Briest, dass er seinen Inspektor habe entlassen

müssen, ausgerechnet während der Erntezeit, auf welche dann noch mit der

Bemerkung Bezug genommen wird, Briest habe 'den Raps gut verkauft'. In Kapitel 5

schließlich steht in einem Brief Effis von ihrer Hochzeitsreise der Satz,

sie gäbe etwas darum, wenn sie "auf unserem Hof auf einer Wagendeichsel sitzen

und unsere Tauben füttern könnte". Ein bewirtschafteter Hofteil ist also

vorhanden, ist dem Gutshaus aber nur vage zuzuordnen.

Da Fontane Nennhausen zweifellos kannte, nahm er sich die Schlossanlage mit dem einen Seitenflügel und dem Rondell vermutlich auch für Hohen-Cremmen zum Vorbild. Allerdings ist

Nennhausen ein Barockschloss und deutlich größer, als man sich Effis Elternhaus vorstellen darf.

Da Fontane Nennhausen zweifellos kannte, nahm er sich die Schlossanlage mit dem einen Seitenflügel und dem Rondell vermutlich auch für Hohen-Cremmen zum Vorbild. Allerdings ist

Nennhausen ein Barockschloss und deutlich größer, als man sich Effis Elternhaus vorstellen darf.

Wenn das Briest'sche Herrenhaus schon aus der Zeit des Kurfürsten Georg

Wilhelm stammt, ist es - auch für die damalige Zeit - sehr alt. Georg Wilhelm,

Vater des 'Großen Kurfürsten', war Kurfürst von Brandenburg

von 1619 bis 1640, d.h. das Herrenhaus wäre schon im 30-jährigen

Krieg erbaut worden. So alte Häuser haben sich aber zumeist bis ins 19.

Jahrhundert gar nicht erhalten, sie wurden schon im 18. Jahrhundert durch Neubauten

ersetzt. Eine Vorstellung vom Aussehen eines solchen Hauses lässt sich deshalb

auch nur über ein Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert vermitteln.

Wenn das Briest'sche Herrenhaus schon aus der Zeit des Kurfürsten Georg

Wilhelm stammt, ist es - auch für die damalige Zeit - sehr alt. Georg Wilhelm,

Vater des 'Großen Kurfürsten', war Kurfürst von Brandenburg

von 1619 bis 1640, d.h. das Herrenhaus wäre schon im 30-jährigen

Krieg erbaut worden. So alte Häuser haben sich aber zumeist bis ins 19.

Jahrhundert gar nicht erhalten, sie wurden schon im 18. Jahrhundert durch Neubauten

ersetzt. Eine Vorstellung vom Aussehen eines solchen Hauses lässt sich deshalb

auch nur über ein Gutshaus aus dem 18. Jahrhundert vermitteln.

Anders als für den Schauplatz Hohen-Cremmen, der als solcher erfunden ist und

folglich an der Realität nicht gemessen werden kann, ist für den Schauplatz

Berlin von der realen Bestimmtheit natürlich nicht abzusehen. So namensgenau, wie

Fontane ihn in Szene setzt, geht er über das zu seiner Zeit Übliche aber

weit hinaus. Er ist tatsächlich

der in dieser Hinsicht realistischste deutsche Autor dieser Epoche. Sämtliche in

"Effi Briest" auftauchenden Ortshinweise zu Berlin sind nicht nur über den

Stadtplan zu verifizieren, sondern es sind die betreffenden Stellen auch noch mit einer

Vielzahl von Einzelheiten wirklichkeitsgerecht einbezogen. Wer die Handlung des

Romans im vollen Sinne verstehen will, darf an diesem Anteil von 'Welt' an ihm

nicht vorbeigehen. Auch für ein Großteil der zeitgenössischen Leser

hat dieser Realitätsbezug mit zu seiner Wirkung beigetragen.

Anders als für den Schauplatz Hohen-Cremmen, der als solcher erfunden ist und

folglich an der Realität nicht gemessen werden kann, ist für den Schauplatz

Berlin von der realen Bestimmtheit natürlich nicht abzusehen. So namensgenau, wie

Fontane ihn in Szene setzt, geht er über das zu seiner Zeit Übliche aber

weit hinaus. Er ist tatsächlich

der in dieser Hinsicht realistischste deutsche Autor dieser Epoche. Sämtliche in

"Effi Briest" auftauchenden Ortshinweise zu Berlin sind nicht nur über den

Stadtplan zu verifizieren, sondern es sind die betreffenden Stellen auch noch mit einer

Vielzahl von Einzelheiten wirklichkeitsgerecht einbezogen. Wer die Handlung des

Romans im vollen Sinne verstehen will, darf an diesem Anteil von 'Welt' an ihm

nicht vorbeigehen. Auch für ein Großteil der zeitgenössischen Leser

hat dieser Realitätsbezug mit zu seiner Wirkung beigetragen.

Heute bietet sich dort ein noch immer ähnliches Bild. Das im Krieg zerstörte Niederländische

Palais wurde 1964 durch eine Kopie des Gouverneurshauses aus der Jüdenstraße ersetzt, und die kleine

Lindengasse, an deren Ecke das Hotel vormals stand, in den 1920er-Jahren überbaut. Deshalb reicht die

Front von zwei Bankhäusern bis zur Ecke der Charlottenstraße.

Heute bietet sich dort ein noch immer ähnliches Bild. Das im Krieg zerstörte Niederländische

Palais wurde 1964 durch eine Kopie des Gouverneurshauses aus der Jüdenstraße ersetzt, und die kleine

Lindengasse, an deren Ecke das Hotel vormals stand, in den 1920er-Jahren überbaut. Deshalb reicht die

Front von zwei Bankhäusern bis zur Ecke der Charlottenstraße.

Goschenhofer: Bettwaren- und Wäschegeschäft

in der Leipziger Straße 58

Goschenhofer: Bettwaren- und Wäschegeschäft

in der Leipziger Straße 58

Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,

ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.

Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde

denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat

und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung

Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,

die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten

Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,

dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni

1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen

weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in

Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei

nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden

deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,

ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.

Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde

denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat

und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung

Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,

die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten

Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,

dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni

1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen

weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in

Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei

nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden

deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen

Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde

'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der

Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es

wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.

Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,

sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro

Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000

Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,

wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln

aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren

der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau

keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und

Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und

Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und

geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,

in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es

dorthin zu projizieren.

Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen

Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde

'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der

Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es

wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.

Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,

sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro

Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000

Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,

wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln

aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren

der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau

keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und

Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und

Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und

geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,

in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es

dorthin zu projizieren.

Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -

in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark

verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung

treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die

früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den

späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht

mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig