Vierundzwanzigstes Kapitel

Man traf sich, wie verabredet, bei Helms, gegenüber dem Roten

Schloß ...

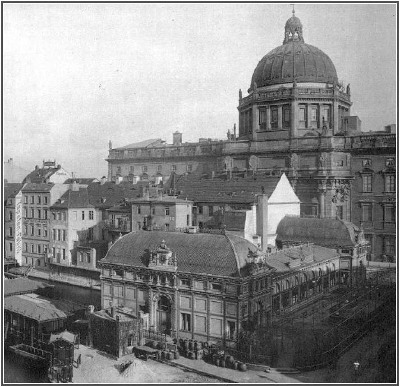

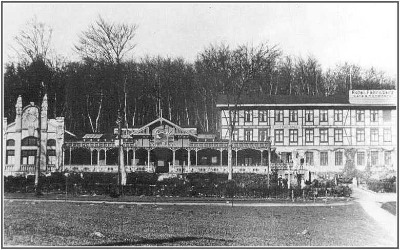

Helms: Schon als Fontanes Roman erschien, gab es das Café Helms nicht mehr. Erst 1883

errichtet (also in dem hier anzunehmenden Handlungsjahr 1880 eigentlich noch nicht vorhanden),

wurde es bereits zehn Jahre später mit der gesamten nach Norden sich anschließenden

Häuserzeile der 'Schlossfreiheit' abgerissen und an dieser Stelle das

Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichtet. - Das 'Rote Schloss', so genannt wegen seiner

dem Berliner Schloss nicht unähnlichen Renaissance-Fassade, nur aus Backstein,

war ein 1867 eröffnetes Geschäftshaus in der Werderstraße.

|

|

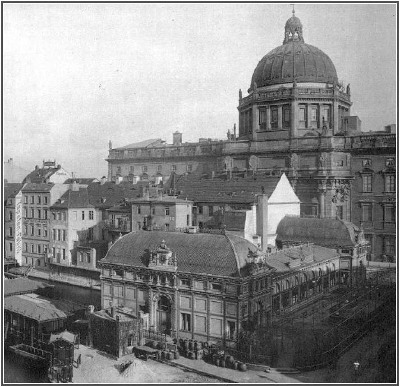

Blick auf das Café Helms und das Schloss

|

|

|

Albert Kiekebusch: Blick von der Schleusenbrücke zum Berliner

Schloß (1892), davor das Café Helms.

|

|

|

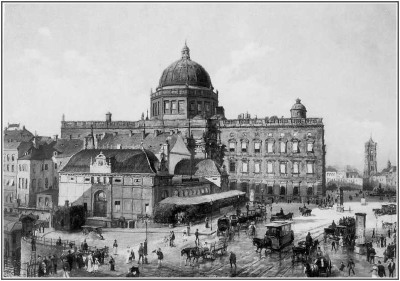

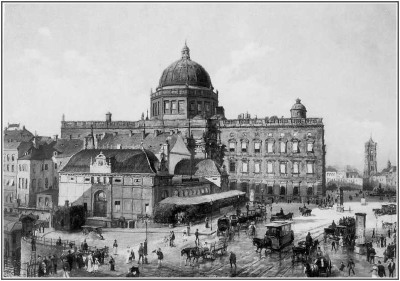

Das 'Rote Schloss' gegenüber dem Café Helms - an derselben Stelle, nur ein wenig

zurückversetzt, steht heute das vormalige DDR-Staatsratsgebäude mit dem originalen

Schloss-Portal.

|

... aß bei Hiller und war bei guter Zeit wieder zu Haus.

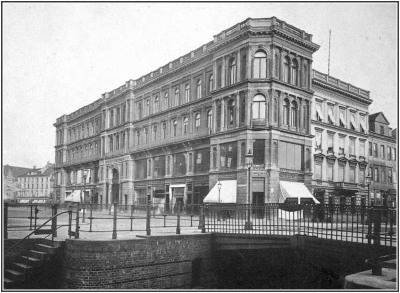

Hiller: Das Restaurant Hiller, Unter den Linden 62, war ein

elegantes kleines Restaurant, das sich von den großen Hotel-Restaurants an

den Linden durch seine Behaglichkeit unterschied. Es wurde 1886 von dem aus Mainz

stammenden Gastwirt Lorenz Adlon (1849-1921) übernommen, der damit in Berlin

Fuß fasste und 1907 am Brandenburger Tor sein dann berühmtes "Hotel Adlon" errichtete.

|

|

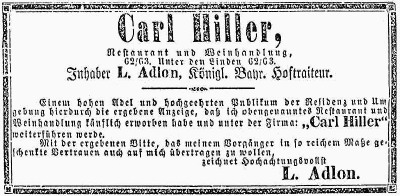

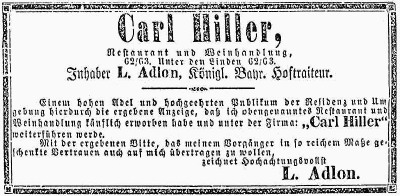

Eine Anzeige aus der Vossischen Zeitung vom November 1886, als Lorenz Adlon

das Restaurant Hiller übernahm.

|

... am 1. April, begab er sich in das Kanzlerpalais,

um sich einzuschreiben ...

Kanzlerpalais: Zu Bismarcks Geburtstag am 1. April (geboren 1815) lagen in seinem

Amtssitz Gratulationslisten aus, in die sich auch Fontane einzutragen pflegte.

Am 1. April 1887 schreibt er an seinen Sohn Theodor:

Heut', am Bismarckstage, haben wir wie gewöhnlich gratuliert,

aber nur mit drei Karten, darunter zwei weibliche; es gab Zeiten,

wo wir wie ein Clan im Kanzlerpalais auftauchten.

Das Reichskanzlerpalais war ein Barockbau, den sich 1739 Graf von

der Schulenburg hatte errichten lassen. Danach in den Besitz der

Prinzen Radziwill übergegangen, war er von 1878 an der Wohnsitz

des Reichskanzlers - also Bismarcks - in Berlin.

|

|

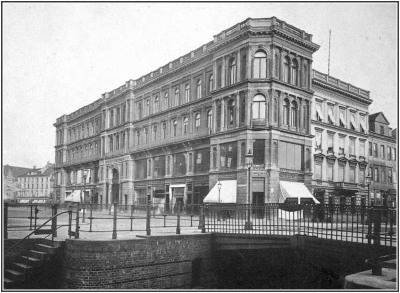

Das Reichskanzlerpalais - Wilhelmstraße 76 - in einer

Aufnahme von 1880.

|

... und ging dann aufs Ministerium, um sich da zu melden.

Ministerium: Das Ministerium, in das Innstetten als vormaliger Landrat berufen

worden ist, ist das Innenministerium, sein 'Chef' wäre 1880 Botho

Graf zu Eulenburg (1831-1912) gewesen, der von Bismarck wegen seiner

Nachgiebigkeit bei der Sozialisten-Verfolgung 1881 aber entlassen wurde.

|

|

Das 1877 neu errichtete preußische Innenministerium Unter den Linden in einer

Aufnahme von 1930.

|

|

|

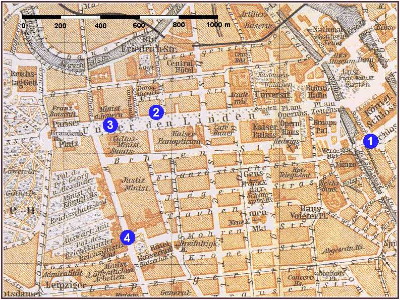

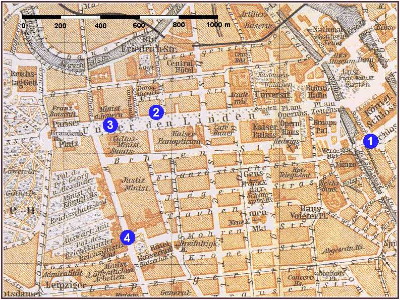

Die Berliner Innenstadt mit dem Café Helms (1),

dem Restaurant Hiller (2), dem Innenministerium (3) und dem

Reichskanzlerpalais (4).

|

... oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schloßgarten

machen zu können.

Charlottenburg: Der Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten bedeutet vom Berliner

Tiergarten aus eine Wegstrecke von wenigstens sechs Kilometern, weshalb man für den

Rückweg auch eine Droschke nimmt. -

Der Schlossgarten gehörte zwar zu dem von der Königsfamilie noch bewohnten Areal,

war aber an bestimmten Tagen für Besucher geöffnet.

|

|

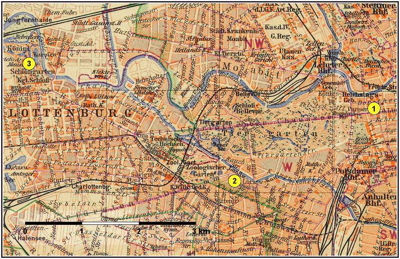

Der Berliner Westen zwischen dem Brandenburger Tor und Charlottenburg

mit dem Innenministerium (1), der Wohnung der Innstettens in der

Keithstraße (2) und dem Charlottenburger Schloss (3).- Karte von 1904.

|

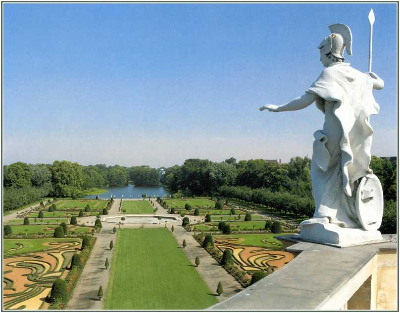

Effi sah sich, wenn sie die lange Front

zwischen dem Schloß und den Orangeriebäumen auf und

ab schritt, immer wieder die massenhaft dort stehenden römischen

Kaiser an ... und ging dann, Arm in Arm mit ihrem Manne, bis

auf das nach der Spree hin einsam gelegene »Belvedere« zu.

|

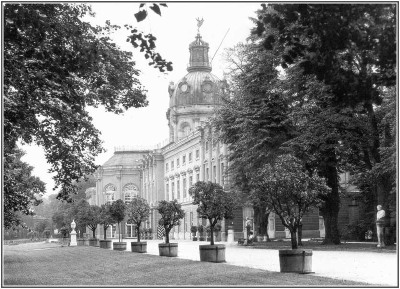

|

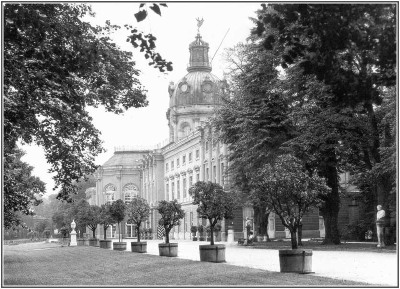

Die Gartenfront des Charlottenburger Schlosses 1919 in einer Aufnahme

von Max Missmann. (Die Stelen mit den Kaiser-Büsten sind heute nicht

mehr vorhanden.)

|

|

|

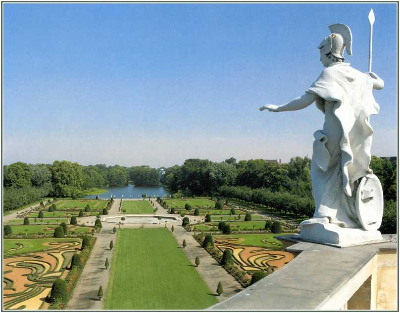

Der Charlottenburger Schlosspark mit dem Belvedere im Hintergrund

|

"Da drin soll es auch einmal gespukt haben ..."

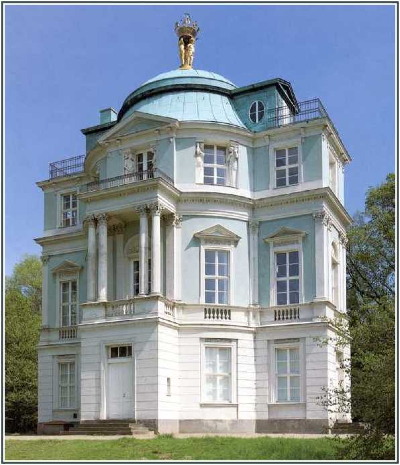

Belvedere: In dem von Karl Gottfried Langhans 1788 errichteten Belvedere hielt König Friedrich

Wilhelm II., der Mitglied einer Freimaurer-Loge war und allerlei okkulte Neigungen

besaß, spiritistische Sitzungen ab.

|

|

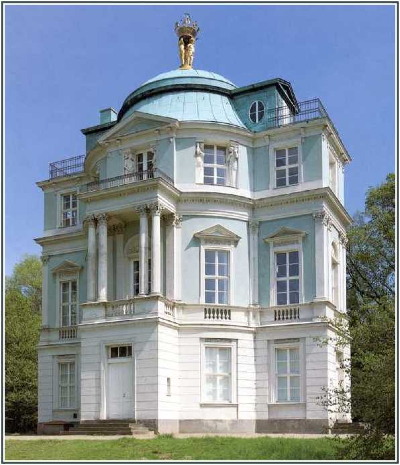

Das Belvedere im Charlottenburger

Schlosspark.

|

... und am selben Abend noch war man in Saßnitz.

Über dem Gasthaus stand "Hotel Fahrenheit". "Die

Preise hoffentlich nach Réaumur," setzte Innstetten,

als er den Namen las, hinzu ...

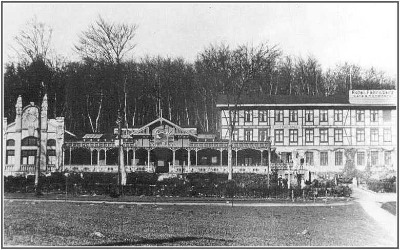

Fahrenheit: Das Sassnitzer Hotel hieß eigentlich Fahr(e)nberg, die

Änderung des Namens in Fahrenheit war Fontane nur aus ungenauer

Erinnerung unterlaufen. In einem Brief vom 29. August 1894 an Georg

Friedlaender schreibt er:

Das Saßnitzer Hôtel hieß in meiner Erinnerung 'Fahrenheit' und darauf anspielend,

kommt in meinem neusten Roman - dessen eines Kapitel auf Rügen spielt - ein

kleiner Wortwitz vor, der nun traurig in der Luft schwebt, da das Hôtel Fahrenberg heißt.

Ja, man wird mich in Verdacht haben, daß ich die Umtaufe, um mein Witzelchen anzubringen,

absichtlich vollführt habe. Und das ist das Unangenehmste von der Sache.

Trotz dieses Bedenkens hat er den Namen für die Buchausgabe beibehalten,

wollte auf sein 'Witzelchen' also doch wohl nicht verzichten. Der Danziger Physiker Daniel

Fahrenheit (1686-1736) hatte zum Nullpunkt seiner Quecksilber-Skala die im Winter 1709

in Danzig herrschende Kälte gewählt und den Siedepunkt des Wassers mit der Gradzahl 212 bestimmt.

Daraus ergibt sich gegenüber der Celsius-Skala ein stets deutlich höherer Nennwert für die

gemessene Temperatur. Der Franzose René Antoine Réaumur (1683-1757) wählte hingegen als

Nullpunkt den Gefriermoment des Wassers und legte den Siedepunkt mit 80 Grad fest, so dass

die Nennwerte hier noch unter der Celsius-Skala liegen. - Während die Réaumur-Skala

durch das Celsius-Thermometer ganz verdrängt wurde, wird in der angelsächsischen Welt

und zumal in den USA noch heute nach Fahrenheit gemessen.

|

|

Das Hotel Fahrnberg in Sassnitz um 1920

|

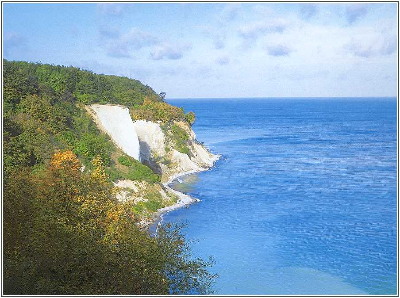

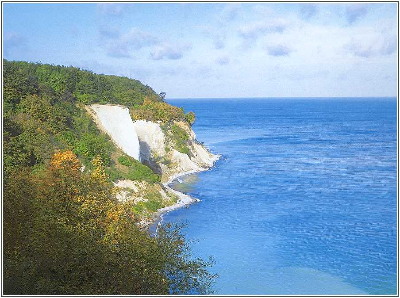

... und in bester Laune machten beide

noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrande hin und sahen

von einem Felsenvorsprung aus auf die stille, vom Mondschein überzitterte

Bucht.

|

|

Die Kreideküste an den Wissower Klinken

|

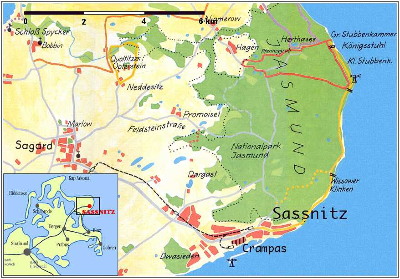

Effi glaubte, nicht recht gehört zu haben. "Crampas,"

wiederholte sie mit Anstrengung. "Ich habe den Namen als

Ortsnamen nie gehört ..."

Das dicht bei Sassnitz gelegene, 1906 eingemeindete Dorf Crampas (mitunter auch

'Krampas' geschrieben) war damals als die Anlegestelle der Fähren bekannt.

|

|

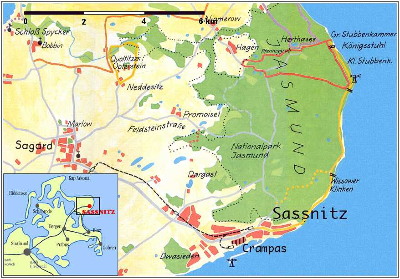

Sassnitz, Crampas und die Halbinsel Jasmund.

|

... gegen Mittag schon erreichten sie das neben Stubbenkammer gelegene

Gasthaus ... "wir haben vor, zunächst noch

einen Spaziergang zu machen und uns den Herthasee anzusehen."

Stubbenkammer: Die Kreideküste, die hier über 100 Meter hoch

aus der Ostsee aufsteigt, ist der berühmteste Teil von Rügen. An dem oben auf

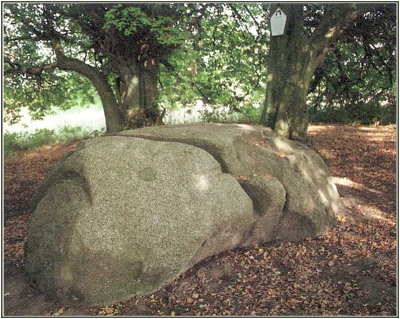

dem Plateau gelegenen Herthasee soll einst eine germanische Göttin verehrt worden

sein, in deren Dienst auch Menschen geopfert, d.h. ertränkt wurden. In dieselbe

Überlieferung gehören die 'Opfersteine', große Findlinge mit

charakteristischen Rinnen und Mulden, die bei Menschenopfern für die Ableitung

des Blutes gedient haben sollen. Am Herthasee sind zwei solcher Steine zu sehen,

ähnlich dem größten dieser Steine, dem Quoltitzer Opferstein.

Nach heutigen Erkenntnissen hat es jedoch weder den germanischen Götzendienst

noch die Blutopfer gegeben. Die Findlinge stammen aus der Eiszeit, ihre Rinnen

und Mulden sind natürlichen Ursprungs. Schon Fontane notierte bei seinem

Rügen-Besuch 1884 zu der Opferstein-Geschichte: "Alles kolossaler Schwindel".

|

|

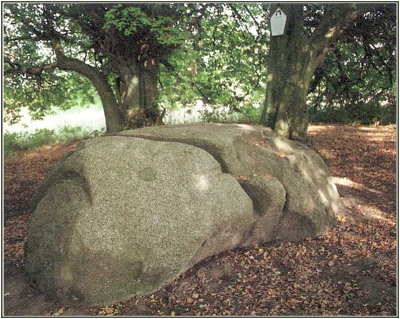

Der Quoltitzer Opferstein, ein Findling, wie sie kleiner auch am Herthasee

zu finden sind.

|

Und so warteten sie denn das Stettiner Schiff ab und trafen am

dritten Tage in aller Frühe in Kopenhagen ein ...

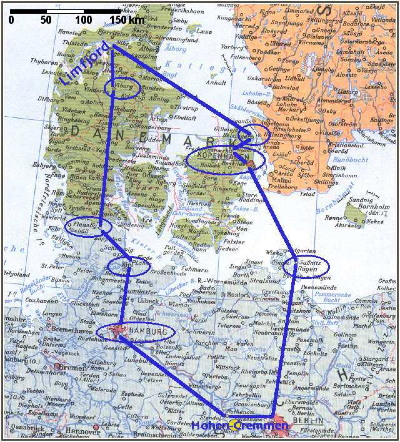

Kopenhagen: Mit der Weiterfahrt nach Kopenhagen, den Abstechern nach Fredericksborg und

Helsingör, dem Aufenthalt am Limfjord in Jütland und der Rückreise über

Viborg und Flensburg folgt das Ehepaar Innstetten derselben Route, auf der

sich auch Fontane bei seiner Dänemark-Reise im September 1864 bewegt hat. Auch

in Hamburg und Kiel ist er - auf den Spuren des Schleswig-Holstein-Krieges -

1864 gewesen. Die von den Innstettens von Mitte August bis Ende September 1880

abgereiste Strecke beträgt über 1500 km.

|

|

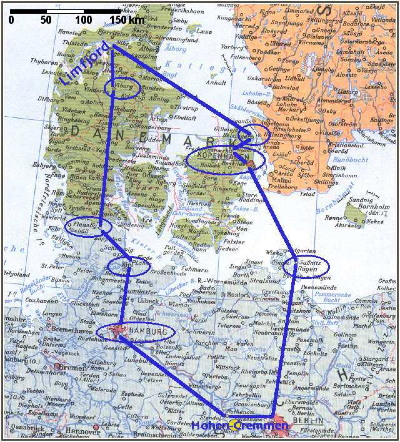

Die Reiseroute durch Dänemark

|

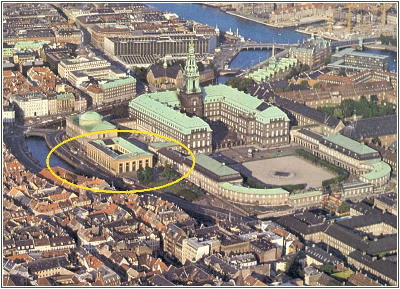

... wo sie auf Kongens Nytorv Wohnung nahmen.

Kongens Nytorv: 'Königs-Neumarkt', größter Platz von Kopenhagen

mit dem dort seit 1795 bestehende Hotel d'Angleterre. Auch Fontane übernachtete

1864 in diesem Hotel.

|

|

Das Hotel d'Angleterre am Kongens Nytorv

|

Zwei Stunden später waren sie schon im Thorwaldsen-Museum ...

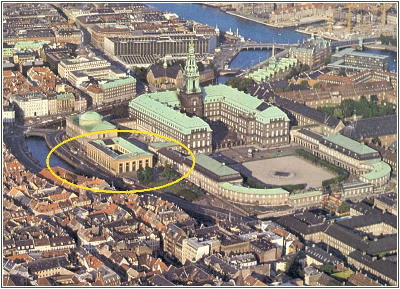

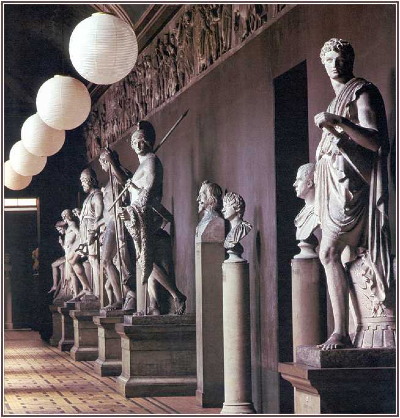

Thorwaldsen-Museum: Der an seinem Lebensabend nach Kopenhagen zurückgekehrte Bildhauer

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) hatte seiner Vaterstadt seinen gesamten Nachlass

vermacht, damit sie für seine Werke dort ein Museum errichtete. Im Hof des 1848

eingeweihten Gebäudes wurde er auch begraben. Gelebt hat er überwiegend

in Rom, wo auch eine größere Zahl seiner Werke steht. Aber auch in Warschau,

Berlin, München und anderen deutschen Städten sind Skulpturen von ihm

zu finden.

|

|

Das Thorvaldsen-Museum Kopenhagen

|

|

|

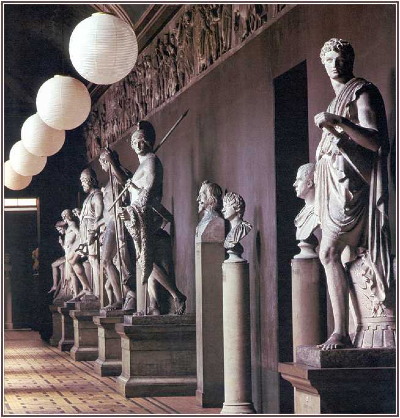

Eine Skulpturen-Reihe im Thorvaldsen-Museum

|

Der Abend brachte, das Maß des Glücks

voll zu machen, eine Vorstellung im Tivoli-Theater ...

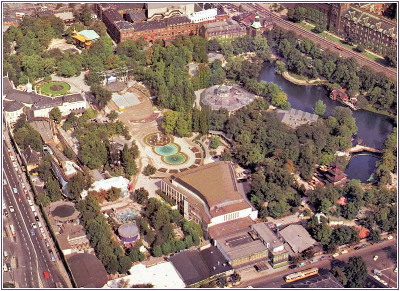

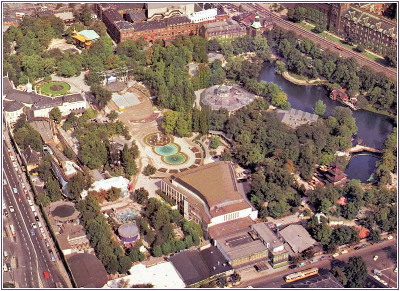

Tivoli: 1843 eröffneter Vergnügungspark im Zentrum von Kopenhagen,

in dem bis heute alle möglichen Unterhaltungs-Veranstaltungen stattfinden.

|

|

Im Tivoli-Park in Kopenhagen

|

"... wir bleiben noch ein paar Tage hier in Kopenhagen,

natürlich mit Ausflug nach Frederiksborg und Helsingör ..."

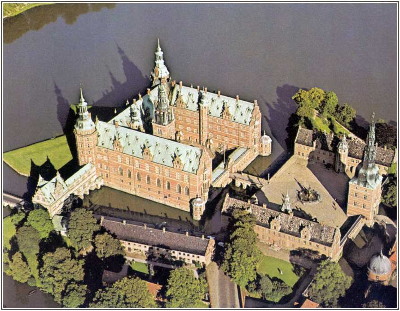

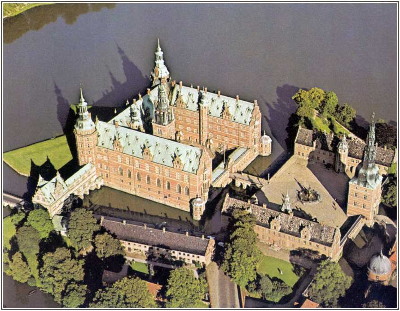

Frederiksborg: Renaissance-Schloss 30 km nördlich von Kopenhagen, das

einst das Krönungsschloss für die dänischen Könige war.

Helsingør: Ort des durch Shakespeares "Hamlet" (1602) berühmt

gewordenen Schlosses Kronborg.

|

|

Schloss Frederiksborg

|

|

|

Schloss Kronborg

|

Drüben in Jütland fuhren

sie den Limfjord hinauf, bis Schloß Aggerhuus ...

Limfjord: die Verbindung der Nordsee mit dem Kattegat im Norden von Jütland. Aggerhus

ist für diese Gegend ein erfundener Name, doch kommen hier Agger, Aggersborg, Aggersund

und andere solche Namen vor. Fontane hat diese Gegend 1864 ebenso besucht wie dann auch

noch Viborg und Flensburg.