| Gestaltungsmerkmale |  |

|

|

|

Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur

sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn

schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang

dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,

der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:

Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur

sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn

schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang

dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,

der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:

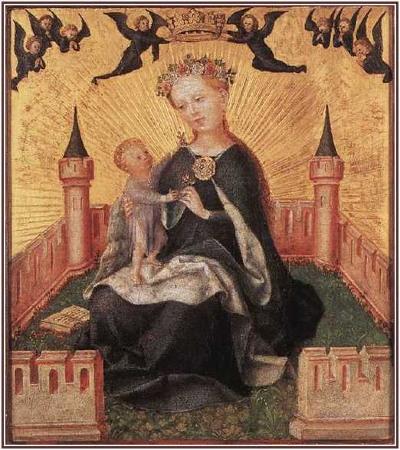

Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen

Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978

erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster

wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche

einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern

oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.

Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen

Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978

erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster

wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche

einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern

oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.

|

|

Maria mit Kind in einem Hortus conclusus - Mittelteil eines Tryptichons von Stefan von Lochner (1400-1451), Wallraf-Richartz-Museum Köln.

|

Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman

eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben

entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für

den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.

Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung

der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.

Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige

sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.

Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des

Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder

entspreche.

Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman

eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben

entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für

den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.

Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung

der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.

Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige

sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.

Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des

Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder

entspreche.

Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata

Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst

bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,

das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit

lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser

Analogien kann man eigentlich nur lachen.

Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata

Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst

bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,

das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit

lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser

Analogien kann man eigentlich nur lachen.

Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster

im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen

werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich

eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht

haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird

von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,

dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt

hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens

einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches

Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und

noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke

an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.

Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster

im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen

werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich

eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht

haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird

von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,

dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt

hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens

einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches

Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und

noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke

an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.