| Die Ardenne-Geschichte |  |

|

|

|

Während Effi 1890 mit 29 Jahren stirbt, hat die zu dieser Zeit 37-jährige Elisabeth

von Ardenne noch ein langes Leben vor sich. Von den Wiederbegegnungen mit ihren Kindern

abgesehen, verläuft es nach 1900 aber in zunehmend ruhigeren Bahnen. Als Krankenpflegerin

kümmert sie sich schon länger besonders um psychisch Kranke und bekommt deshalb privat

die Betreuung der nervenkranken Margarethe Weyersberg übertragen, die sich dann

über 50 Jahre hin fortsetzt, erst in Alsbach an der Bergstraße, später

in Lindau am Bodensee. Die Familie Weyersberg finanziert ihr dafür lebenslang Wohnung

und Unterhalt, und so kommt sie auch über Inflation, Weltkriege und Nachkriegselend ohne Not

hinweg. Sie stirbt erst am 5. Februar 1952 in Lindau im Alter von 98 Jahren.

Während Effi 1890 mit 29 Jahren stirbt, hat die zu dieser Zeit 37-jährige Elisabeth

von Ardenne noch ein langes Leben vor sich. Von den Wiederbegegnungen mit ihren Kindern

abgesehen, verläuft es nach 1900 aber in zunehmend ruhigeren Bahnen. Als Krankenpflegerin

kümmert sie sich schon länger besonders um psychisch Kranke und bekommt deshalb privat

die Betreuung der nervenkranken Margarethe Weyersberg übertragen, die sich dann

über 50 Jahre hin fortsetzt, erst in Alsbach an der Bergstraße, später

in Lindau am Bodensee. Die Familie Weyersberg finanziert ihr dafür lebenslang Wohnung

und Unterhalt, und so kommt sie auch über Inflation, Weltkriege und Nachkriegselend ohne Not

hinweg. Sie stirbt erst am 5. Februar 1952 in Lindau im Alter von 98 Jahren.

|

|

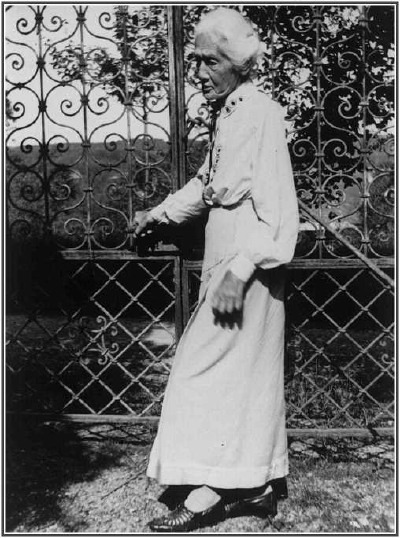

Elisabeth von Ardenne in ihren letzten Lebensjahren

|

|

|

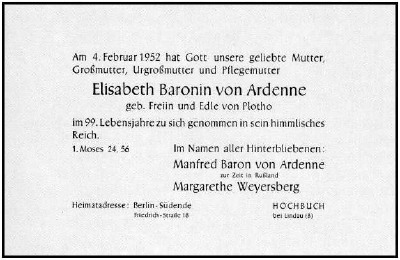

Die Todesanzeige in der Bodensee-Rundschau

|

Begraben sein wollte sie aber in Berlin, auf dem Friedhof jener Gemeinde, zu der sie

vor ihrem Weggang von dort gehört hatte. Es ist der zur Trinitatis-Kirche von

Charlottenburg gehörende Teil des Südwest-Friedhofes in Stahnsdorf. Dieser

schon in Brandenburg gelegene Friedhof wurde 1935 angelegt, weil die Gemeinde-Friedhöfe

in Berlin nicht mehr ausreichten oder der städtischen Bebauung weichen mussten.

Die Grabstätte für sie dort - Trinitatis V-112a - wurde bis 1999 von der

Familie Ardenne unterhalten und ist heute ein Ehrengrab der Stadt Berlin.

Begraben sein wollte sie aber in Berlin, auf dem Friedhof jener Gemeinde, zu der sie

vor ihrem Weggang von dort gehört hatte. Es ist der zur Trinitatis-Kirche von

Charlottenburg gehörende Teil des Südwest-Friedhofes in Stahnsdorf. Dieser

schon in Brandenburg gelegene Friedhof wurde 1935 angelegt, weil die Gemeinde-Friedhöfe

in Berlin nicht mehr ausreichten oder der städtischen Bebauung weichen mussten.

Die Grabstätte für sie dort - Trinitatis V-112a - wurde bis 1999 von der

Familie Ardenne unterhalten und ist heute ein Ehrengrab der Stadt Berlin.

|

|

Die Grabstätte auf dem Berliner Südwest-Friedhof in Stahnsdorf (Brandenburg)

|

Was hat im Großen und Ganzen diese Geschichte mit Fontanes "Effi Briest" zu tun?

Nichts - so lässt sich die Antwort zusammenfassen, die Rolf Christian Zimmermann auf diese

Frage in einem 1997 in den Fontane-Blättern erschienenen Aufsatz gibt.

Was hat im Großen und Ganzen diese Geschichte mit Fontanes "Effi Briest" zu tun?

Nichts - so lässt sich die Antwort zusammenfassen, die Rolf Christian Zimmermann auf diese

Frage in einem 1997 in den Fontane-Blättern erschienenen Aufsatz gibt.

Und in der Tat, es ist nur gedankenlos, wenn immer wieder gesagt wird, Elisabeth von

Ardenne 'sei' Effi Briest, sie könne als deren Urbild oder Vorbild angesehen

werden usw. Es genügt, sich die ganz anderen Altersverhältnisse der Beteiligten vor

Augen zu halten, um die grundsätzliche Verschiedenheit der beiden Geschichten

wahrzunehmen. Während es in dem einen Fall um eine Frau von über dreißig geht,

die sich von einem ungeliebten Mann scheiden lassen will, zuviel riskiert und dann

ihr Leben allein bestreiten muss, geht es in dem anderen um eine 17- und 18-jährige,

die weder für ihre Ehe noch für ihre Untreue recht verantwortlich ist

und von den Folgen ihrer Unbedachtheit eingeholt wird, als sie sie durch Liebe und

Treue längst wieder gutgemacht hat. Und auch die Duell-Konstellation ist eine

andere. In dem einen Fall hat der Ehemann zu seiner Forderung nahezu keine Alternative

und wird darin bestärkt auch noch durch das Verhalten seines Opfers, in dem anderen

kommt Innstetten - aus aller Sicht zu Recht - zu dem Ergebnis, dass er sich das

Ganze auch hätte ersparen und mit seiner Frau sich hätte aussöhnen

können.

Und in der Tat, es ist nur gedankenlos, wenn immer wieder gesagt wird, Elisabeth von

Ardenne 'sei' Effi Briest, sie könne als deren Urbild oder Vorbild angesehen

werden usw. Es genügt, sich die ganz anderen Altersverhältnisse der Beteiligten vor

Augen zu halten, um die grundsätzliche Verschiedenheit der beiden Geschichten

wahrzunehmen. Während es in dem einen Fall um eine Frau von über dreißig geht,

die sich von einem ungeliebten Mann scheiden lassen will, zuviel riskiert und dann

ihr Leben allein bestreiten muss, geht es in dem anderen um eine 17- und 18-jährige,

die weder für ihre Ehe noch für ihre Untreue recht verantwortlich ist

und von den Folgen ihrer Unbedachtheit eingeholt wird, als sie sie durch Liebe und

Treue längst wieder gutgemacht hat. Und auch die Duell-Konstellation ist eine

andere. In dem einen Fall hat der Ehemann zu seiner Forderung nahezu keine Alternative

und wird darin bestärkt auch noch durch das Verhalten seines Opfers, in dem anderen

kommt Innstetten - aus aller Sicht zu Recht - zu dem Ergebnis, dass er sich das

Ganze auch hätte ersparen und mit seiner Frau sich hätte aussöhnen

können.

Interessant an diesen Unterschieden ist nun jedoch weniger, dass es sie gibt, als vielmehr,

inwieweit Fontane von dem, was ihm bekannt war, abgewichen ist. Wenn er wiederholt

äußert, er habe die ganze Effi-Briest-Geschichte, so wie er sie erzählt,

im Hause Lessing erfahren und "nur in Ort und Namen alles transponirt" (Brief

an eine Leserin vom 12. Juni 1895) , so müsste man folgern, dass er schon weitgehend

unzutreffend von den Vorkommnissen unterrichtet worden ist. Das kommt jedoch nicht

in Frage. Es mag sein, dass ihm gesagt worden war, der Ehebruch habe, als er entdeckt

wurde, schon längere Zeit zurückgelegen, und es mag auch sein, dass er von

den Scheidungsplänen Elisabeth von Ardennes nichts wusste. Auf keinen Fall aber

kann er bei seiner Kenntnis ihrer Lebensstationen hier von einem Zeitabstand von

sechs oder sieben Jahren ausgegangen sein, und noch weniger kommt der dem Paar

zugeschriebene Altersunterschied - samt der Tatsache, dass der Ehemann schon um seine

Schwiegermutter geworben hat - als Realitätsannahme in Betracht.

Interessant an diesen Unterschieden ist nun jedoch weniger, dass es sie gibt, als vielmehr,

inwieweit Fontane von dem, was ihm bekannt war, abgewichen ist. Wenn er wiederholt

äußert, er habe die ganze Effi-Briest-Geschichte, so wie er sie erzählt,

im Hause Lessing erfahren und "nur in Ort und Namen alles transponirt" (Brief

an eine Leserin vom 12. Juni 1895) , so müsste man folgern, dass er schon weitgehend

unzutreffend von den Vorkommnissen unterrichtet worden ist. Das kommt jedoch nicht

in Frage. Es mag sein, dass ihm gesagt worden war, der Ehebruch habe, als er entdeckt

wurde, schon längere Zeit zurückgelegen, und es mag auch sein, dass er von

den Scheidungsplänen Elisabeth von Ardennes nichts wusste. Auf keinen Fall aber

kann er bei seiner Kenntnis ihrer Lebensstationen hier von einem Zeitabstand von

sechs oder sieben Jahren ausgegangen sein, und noch weniger kommt der dem Paar

zugeschriebene Altersunterschied - samt der Tatsache, dass der Ehemann schon um seine

Schwiegermutter geworben hat - als Realitätsannahme in Betracht.

Damit aber nähert man sich dem Kern von Fontanes Intention. Was er behandeln

wollte, war das Schicksal einer unschuldig schuldig gewordenen jungen Frau, beinahe

eines Kindes noch und so dem Leben zugetan, dass sie die Engherzigkeit der Erwachsenen-Moral

kaum begreift. Da sie Crampas nicht liebt, soll sie der Ehebruch

nicht belasten oder jedenfalls längst wieder gutgemacht sein, als sie die Strafe

dafür dennoch erreicht. Das belegt auch die Entstehungsgeschichte.

Das für Fontane 'erregende Moment' war ja nicht das Duell oder der Ehekonflikt, sondern die

mädchenhafte Gestalt Effis selbst, also das "Else komm" bei der Verlobung, von dem

man ihm berichtet hatte, und die "kleine Methodistin" auf dem Hotelbalkon in Thale,

die ihm das äußere Erscheinungsbild für sie lieferte. Diese Gestalt hat er

sich dann gegen jede Beschädigung, die ihr aus der Handlung hätte erwachsen

können, zu bewahren gesucht, bis hin zu der Unwahrscheinlichkeit, dass Effi

am Ende, mit 29 Jahren, noch wieder ein eben solches Kittelkleid trägt wie am Anfang

mit sechzehn. Mit einer Elisabeth von Ardenne, die - mit dreißig an ihrer Ehe

zweifelnd - Anstalten macht, sich von ihrem Mann und vielleicht auch zwei Kindern zu

trennen, um einen seinerseits geschiedenen Vater von drei Kindern zu heiraten, hätte er

nichts anzufangen gewusst. Das war auch aus seiner Sicht mehr verwerflich als Mitleid erregend,

eine Gloriole von Sympathie um eine solche Frau zu weben wäre ihm nicht

eingefallen.

Damit aber nähert man sich dem Kern von Fontanes Intention. Was er behandeln

wollte, war das Schicksal einer unschuldig schuldig gewordenen jungen Frau, beinahe

eines Kindes noch und so dem Leben zugetan, dass sie die Engherzigkeit der Erwachsenen-Moral

kaum begreift. Da sie Crampas nicht liebt, soll sie der Ehebruch

nicht belasten oder jedenfalls längst wieder gutgemacht sein, als sie die Strafe

dafür dennoch erreicht. Das belegt auch die Entstehungsgeschichte.

Das für Fontane 'erregende Moment' war ja nicht das Duell oder der Ehekonflikt, sondern die

mädchenhafte Gestalt Effis selbst, also das "Else komm" bei der Verlobung, von dem

man ihm berichtet hatte, und die "kleine Methodistin" auf dem Hotelbalkon in Thale,

die ihm das äußere Erscheinungsbild für sie lieferte. Diese Gestalt hat er

sich dann gegen jede Beschädigung, die ihr aus der Handlung hätte erwachsen

können, zu bewahren gesucht, bis hin zu der Unwahrscheinlichkeit, dass Effi

am Ende, mit 29 Jahren, noch wieder ein eben solches Kittelkleid trägt wie am Anfang

mit sechzehn. Mit einer Elisabeth von Ardenne, die - mit dreißig an ihrer Ehe

zweifelnd - Anstalten macht, sich von ihrem Mann und vielleicht auch zwei Kindern zu

trennen, um einen seinerseits geschiedenen Vater von drei Kindern zu heiraten, hätte er

nichts anzufangen gewusst. Das war auch aus seiner Sicht mehr verwerflich als Mitleid erregend,

eine Gloriole von Sympathie um eine solche Frau zu weben wäre ihm nicht

eingefallen.

Auch wenn Fontane also besser über die Ardenne-Geschichte Bescheid gewusst hätte

(wobei er so wenig, wie es scheinen kann, gewiss nicht gewusst hat) - zum Chronisten dieser Geschichte

hätte er sich niemals gemacht. Das war jene schlackenhafte, peinliche, bedrückende

Wirklichkeit, der das Erhebende, was die Poesie brauchte, nicht abzugewinnen war.

Und gibt ihm der Erfolg seines Werkes nicht Recht? Von einer Elisabeth von Ardenne

würde man lesen und sie auch wieder vergessen, es ist nur die Art von Leben, auf die man

überall trifft. Effi Briest hingegen ist ein Traum, Inbegriff jener heiter-selbstbewussten

Mädchenhaftigkeit, die ganz sich selbst genügt und der nichts und niemand etwas

anhaben kann. Und so ist es am Ende wohl immer, wo die Poesie gegen das Leben steht.

Sie ist gerade deshalb so dauerhaft, weil sie das Leben schöner macht,

als es eigentlich ist.

Auch wenn Fontane also besser über die Ardenne-Geschichte Bescheid gewusst hätte

(wobei er so wenig, wie es scheinen kann, gewiss nicht gewusst hat) - zum Chronisten dieser Geschichte

hätte er sich niemals gemacht. Das war jene schlackenhafte, peinliche, bedrückende

Wirklichkeit, der das Erhebende, was die Poesie brauchte, nicht abzugewinnen war.

Und gibt ihm der Erfolg seines Werkes nicht Recht? Von einer Elisabeth von Ardenne

würde man lesen und sie auch wieder vergessen, es ist nur die Art von Leben, auf die man

überall trifft. Effi Briest hingegen ist ein Traum, Inbegriff jener heiter-selbstbewussten

Mädchenhaftigkeit, die ganz sich selbst genügt und der nichts und niemand etwas

anhaben kann. Und so ist es am Ende wohl immer, wo die Poesie gegen das Leben steht.

Sie ist gerade deshalb so dauerhaft, weil sie das Leben schöner macht,

als es eigentlich ist.