Am 4. Mai 1771.

Die Anbindung des "Werther" an Goethes Wetzlarer Aufenthalt war schon zu

dessen Lebzeiten so selbstverständlich, dass man den Erkenntnisweg, der

zu dieser Anbindung führte, bald gar nicht mehr wahrnahm. Da das Werk

von 1774 bis 1787 anonym erschien, d.h. weder ein Herausgeber sich

nannte noch von einem Werther etwas bekannt war, hätte man dem

Verfasser eigentlich gar nicht so leicht auf die Spur kommen sollen. Tatsächlich

jedoch war der Name Goethes schon nach wenigen Wochen in aller Munde.

Der Grund: der Selbstmord Werthers erinnerte auf das deutlichste an den

damals zwei Jahre zurückliegenden Selbstmord Karl Wilhelm Jerusalems,

und so fand man über dessen Wetzlarer Umfeld schnell heraus, dass nur

der Verfasser des "Götz von Berlichingen" als Autor infrage kam. Im

übrigen verbarg Goethe seine Autorschaft auch nicht. Schon 1775

deckte dann eine "Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers", von einem Wetzlarer

verfasst, das tatsächliche Geschehen mit den Anteilen Goethes,

der Kestners und Jerusalems (hier allerdings 'Werther' genannt)

weitgehend auf und zog bald auch den ersten 'Werther-Tourismus' nach Wetzlar

nach sich.

|

|

Deckblatt der ersten Broschüre, die die biographischen

Hintergründe des "Werther" - schon weitgehend richtig -

beleuchtet. (Städtische Sammlungen Wetzlar)

|

Goethes eigene Ausführungen in "Dichtung und Wahrheit" (1813) vervollständigten

das Bild, und die Goethe-Philologie des 19. Jahrhunderts hat auch noch die geringsten Spuren

seiner Wetzlarer Erlebnisse in dem Roman nachgewiesen.

~~~~~~~~~~~~

Goethe kam Mitte Mai 1772 nach Wetzlar (zur Vorverlegung der Werther-Handlung

auf das Jahr 1771 siehe unter

GESTALTUNG).

Nach seinem Studium in Leipzig und Straßburg hatte er bei seinem Vater in

Frankfurt am Main eine Art praktischer Rechtsausbildung begonnen und sollte als

Praktikant am Reichskammergericht in Wetzlar weitere Erfahrungen sammeln. Dass

das wirklich der Fall war, ist allerdings zweifelhaft. Dieses Gericht, hauptsächlich

mit Erb- und Gebietsstreitigkeiten unter den deutschen Territorien befasst, wurde

damals gerade inspiziert und neu geordnet und ging bereits vier Wochen nach Goethes

Ankunft in die Ferien. Für den Roman spielt es auch nur insofern eine Rolle,

als bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die

Werther in der 'Stadt' und später in den Diensten des Grafen C*** vorfindet,

den Wetzlarer Verhältnissen nachgebildet sind. Wetzlar selbst ist

in dem Roman eigentlich nicht zu identifizieren, ja nicht einmal ein Land

oder eine Landschaft sind zu erkennen. Da Goethe bei seinen Schilderungen

aber natürlich Wetzlar vor Augen gehabt hat, ist es richtig, sich die

Werther-Handlung vor diesem Hintergrund vorzustellen.

|

|

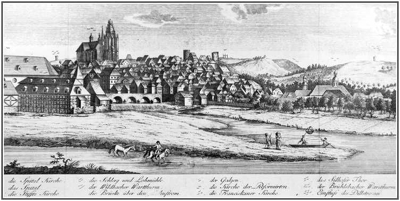

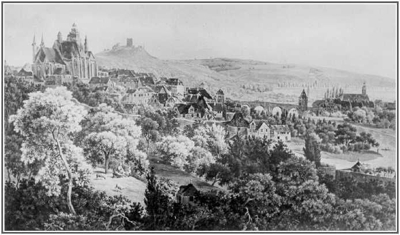

"Die Stadt ist selbst unangenehm..." - Wetzlar aus westlicher

Richtung, vorn die Einmündung der Dill in die Lahn. Stich von 1802.

(Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

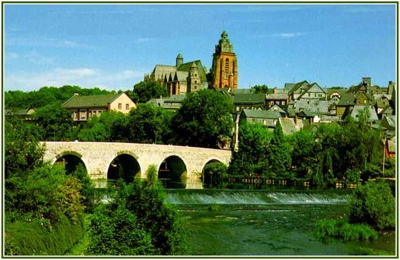

Der Blick auf Wetzlar heute. Vom besseren Zustand der Häuser abgesehen,

dürfte der Eindruck zur Goethezeit ähnlich gewesen sein.

|

Die Erfahrung der Rivalität zweier Schwestern, die Werther als Grund für

seinen Weggang aus der Heimatstadt angibt, hatte Goethe ebenfalls gemacht,

nicht allerdings in Frankfurt, sondern in Straßburg. Hier hatte er 1770

privaten Tanzunterricht genommen und zwischen den beiden Töchtern seines

Tanzlehrers gestanden, von denen ihm die jüngere Emilie gefiel, während

sich die ältere Lucinde in ihn verliebte. Er musste deshalb den Unterricht

vorzeitig beenden. (Dichtung und Wahrheit, Ende des 9. Buches).

|

|

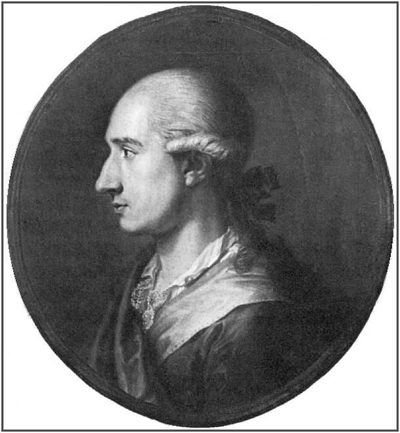

Silhouette Goethes, Ende 1772 an Kestner gesandt. (Aus der 'Werther'-Ausgabe

von G. von Branca. Weimar 1922.)

|

|

|

Goethe 1773. Miniatur-Ölbild von J.D. Bager.

(Heinrich Gloël: Goethes Wetzlarer Zeit. Berlin 1911. Nachdruck Wetzlar 1999.)

|

Wie Werther hatte auch Goethe eine Tante (Großtante), die Hofrätin

Lange, in Wetzlar und nahm mit ihr und ihren drei Kindern, die in

seinem Alter waren, bald nach seiner Ankunft Verbindung auf.

Wahrscheinlich vermittelten sie ihm auch die beiden Zimmer, die

er im Haus Kornmarkt 7, dem ihren gerade gegenüber, bezog.

|

|

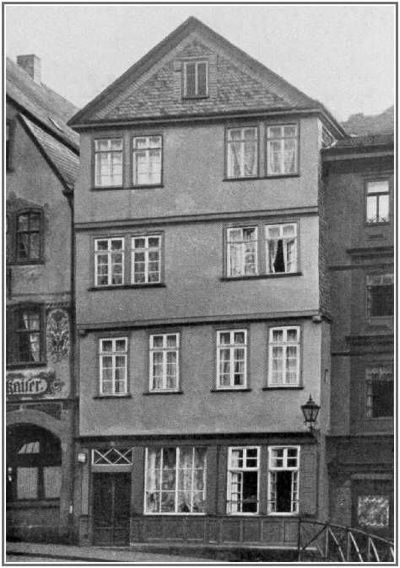

Das Haus Kornmarkt 7 in einer Aufnahme von 1910. Das oberste Stockwerk

ist erst im 19. Jahrhundert aufgesetzt worden. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

|

|

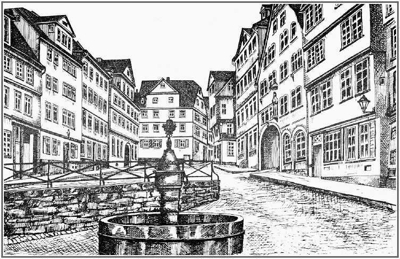

Der Kornmarkt - rechts das Haus, in dem Goethe, links das Haus,

in dem seine Großtante wohnte. (Stadtarchiv Wetzlar)

|

Einen Garten mietete oder pachtete Goethe in Wetzlar jedoch nicht.

Der Garten des verstorbenen Grafen von M., auf einem Hügel gelegen,

von dem aus man an der Stadt vorbei das Lahntal überblicken kann,

war für ihn der Garten der sogenannten Meckelsburg. Auf dem Lahnberg

gelegen, gehörte er vomals dem Kammergerichts-Beamten Meckel und

wurde nach dessen Tod ein Ausflugslokal. Nach einem Bericht von 1779

(schon damals reiste man auf den Spuren Werthers!) konnte man

dort "zu aller Zeit Kaffee, Wein pp. haben, und das Billard ist den

ganzen Winter geheizt."

|

|

Blick von der Meckelsburg auf Wetzlar um 1800. (Stadtarchiv Wetzlar)

|