Gerhart Hauptmann, geboren am 15. November 1862 im schlesischen Bad Salzbrunn (heute Szczawno Zdrój), hatte eine unruhige Jugend.

Seine Eltern besaßen in dem Badeort am Rand des Riesengebirges ein großes Hotel, konnten sich wegen hoher Schulden aber

nur wenig Personal leisten und mussten ihre vier Kinder - Gerhart das jüngste - viel sich selbst überlassen.

Hauptmann lernte deshalb frühzeitig beides kennen: die noble Welt der Hotelgäste, aus der als Tochter des Kurdirektors auch die Mutter stammte,

und die einfachen und armen Leute, die das Personal bildeten und zu denen der Herkunft nach als Sohn eines Webers auch sein Vater gehörte. Bis in das

Familienleben hinein setzte sich dieses Zweierlei fort. Einerseits gab es die bürgerliche Fassade der Hoteldirektion, andererseits die bis zur

Erschöpfung in der Hotelküche arbeitende Mutter und die nie aufhörenden Geldsorgen.

|

|

Das Hotel des Vaters in Obersalzbrunn

|

|

|

Das Hotel in Bad Salzbrunn heute

|

|

|

Die Gedenktafel am Hoteleingang

|

Mit elf Jahren ging Hauptmann zum Besuch einer Breslauer Realschule aus dem Haus, hielt es mehr als vier Jahre jedoch auf dieser nicht aus.

Seine Eltern hatten 1877 das Hotel aufgeben müssen, und so fügten sie sich in seine Schulmüdigkeit - seine älteren Brüder

hatten noch Abitur gemacht - und schickten ihn in eine Landwirtschaftslehre. Auch die allerdings musste er, der körperlichen Belastung nicht

gewachsen, nach einem Jahr abbrechen und versuchte sich noch einmal an einem Schulabschluss. Doch auch die Mittlere Reife

(damals das 'Einjährige' - die Berechtigung, den Militärdienst in einem statt in drei Jahren zu absolvieren) schaffte er nicht - vor allem, weil

seine Interessen sich von der Schule längst abgewandt hatten.

Seine Interessen - das war zum einen das Schreiben mit der Idee, ein Dichter zu werden, und zum anderen ein Hang zur Bildhauerei.

1880 wurde er, als talentiert erkannt, in die Breslauer Königliche Kunst- und Gewerbeschule aufgenommen und

brachte es hier nach zwei Jahren sogar zu einer Weiterempfehlung an die Universität Jena - ein für einen Schulabbrecher der 9. Klasse

beachtlicher Bildungsweg.

|

|

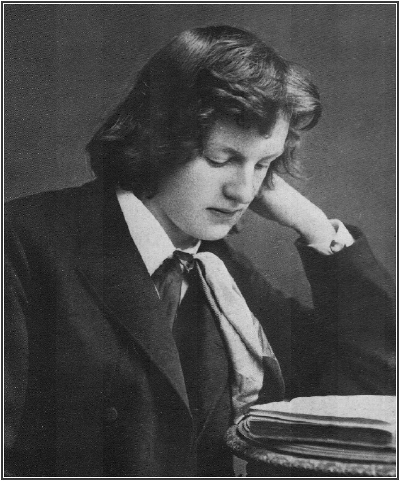

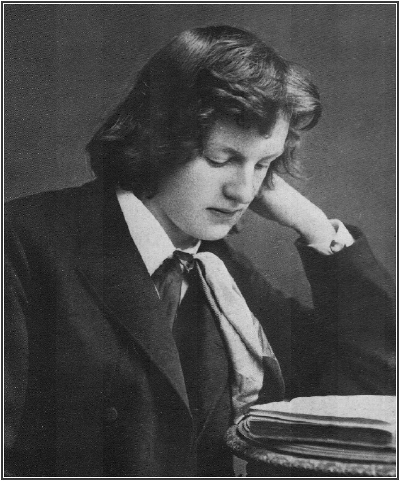

Gerhart Hauptmann als Kunststudent

|

Ob er bei seiner miserablen finanziellen Lage mit dem Studium weit gekommen wäre, kann man bezweifeln, doch durch einen glücklichen

Umstand - Hauptmann betrachtete sich zeitlebens als ein Glückskind - sah er sich materiell plötzlich gesichert. Im Sommer 1881 lernte er

die zwei Jahre ältere Marie Thienemann kennen, eine von fünf Töchtern eines Dresdner Großkaufmanns, der 1880 gestorben

war und die noch unverheirateten Mädchen mit einem soliden Vermögen zurückgelassen hatte. Der älteste Hauptmann-Bruder

hatte sich mit einer der Töchter verlobt, und so fanden auch die anderen Hauptmanns hier Anschluss. Am Ende waren alle drei Hauptmann-Brüder

mit Thienemann-Schwestern verheiratet - die Villa der Familie, das "Hohenhaus" in Radebeul bei Dresden, hatte sie zusammengeführt.

|

|

Die Villa Hohenhaus in Radebeul

|

Als Marie Thienemann erkannte, dass der hoffnungsvolle Kunststudent praktisch mittellos war, begann sie ihn nach einer stillschweigenden Verlobung

mit Geldzuwendungen zu unterstützen. So konnte er Ende 1882 als Student nach Jena gehen, wo er vor allem Vorlesungen zur Antike hörte,

und 1883 erfüllte sie ihm auch den Wunsch eines Studienaufenthaltes in Rom. Der allerdings endete nach einem halben Jahr mit einem Desaster.

Eine zentnerschwere Tonfigur, an der er mehrere Monate lang verbissen gearbeitet hatte, fiel eines Tages in sich zusammen, und Marie, die ihn besuchen kam,

fand ihn überdies mit einer Typhusinfektion vor.

Bei seinen Eltern genesen, die inzwischen in Hamburg lebten, nahm er im Sommer 1884 noch einmal Zeichenunterricht an der Dresdner Kunstakademie, musste

sich schließlich aber eingestehen, dass die Bildende Kunst nichts für ihn war. Er schrieb sich wiederum an einer Universität, diesmal der Berliner, als

Student ein, sammelte seine wichtigsten Bildungseindrücke in der Hauptstadt jedoch im Theater. Vor allem das junge Deutsche Theater beeindruckte ihn so,

dass er selbst ein Theaterstück - ein konventionelles Römer-Drama - zu Papier brachte und zugleich beschloss, Schauspieler zu werden.

|

|

Das Deutsche Theater in Berlin um 1890

|

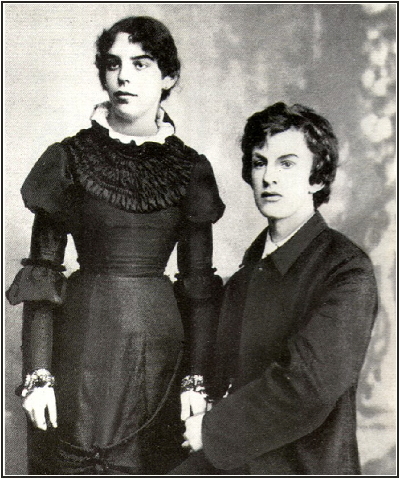

Seine Verlobte allerdings drängte auf die Heirat, um so mehr, als sie sah, dass Hauptmann an dem Berliner Studentenleben mehr und mehr Gefallen fand und

dabei auch gesundheitlich herunterkam. So wurde am 5. Mai 1885 - Hauptmann war 22½ Jahre alt - in Dresden geheiratet. "Der Kerl

krepiert ja in den ersten acht Tagen!", soll ein Offizier lachend ausgerufen haben, als er das Paar nach dem Hochzeitsfrühstück auf

die Brühlsche Terrasse treten sah.

|

|

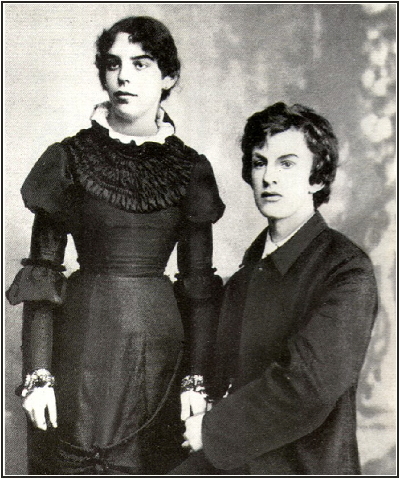

Das Brautpaar 1884

|

Zum Wohnort bestimmte man sich wieder Berlin, doch als Hauptmann wenig später bei der Musterung wegen seines Bluthustens und

anderer Befunde für dienstuntauglich erklärt wurde, war ihm endgültig klar, dass ihm die Großstadt nicht gut tat.

Er zog mit seiner Frau, die ein Kind erwartete, weit in den Osten von Berlin, in den Kiefernforst von Erkner, wo man in der Villa eines Industriellen eine

angemessene Unterkunft fand. Vier Jahre hat er dort dann mit Frau und zuletzt drei Söhnen gewohnt und selbst erklärt, dass er

eine ganz neue Lebenseinstellung, eine nachhaltige körperliche und seelische Gesundung diesem Umzug verdankte.

|

|

Die Villa Lassen in Erkner

|

In Erkner war es auch, wo seine ganze literarische Orientierung eine andere Richtung nahm. Hatte er sich bis dahin

an antiken und germanischen Heldenfiguren versucht, so entdeckte er hier wieder das Leben kleinen Leute, mit dem er seit

seiner Kindheit nicht mehr in Berührung gekommen war. Er bemerkte an ihnen ein Menschenwesen, schreibt er in seinen Erinnerungen,

dem "Abenteuer meiner Jugend",

das sich seit einem halben Jahrtausend und länger unverändert erhalten hatte. Daß es ein geeinigtes Deutschland gab, wußten

sie nicht. Davon, daß ein Königreich Sachsen, ein Königreich Bayern, ein Königreich Württemberg bestand, hatten sie

nie gehört. Es gab einen Kaiser in Berlin: viele wußten noch nichts davon.

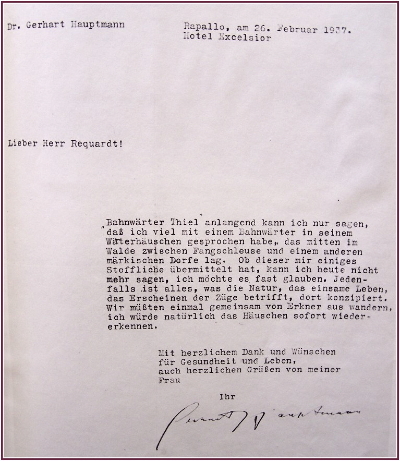

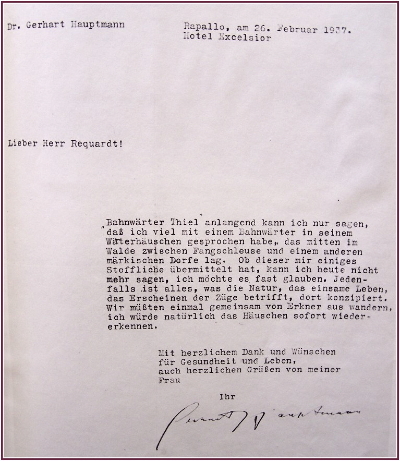

Bei seinen Spaziergängen durch den einsamen Forst berührte er oft auch die Bahnstrecke von Berlin nach Breslau, die sich wie die Anlage

einer fremden Kultur durch diese Landschaft zog. Auch an Gespräche mit einem Bahnwärter meinte sich Hauptmann später zu erinnern,

wusste jedoch von einer bestimmten stofflichen Anregung nichts mehr mitzuteilen. Recherchen schon in den 1930er Jahren haben zu

Befunden in dieser Hinsicht auch nicht geführt. Weder ließ sich der Unfalltod eines Bahnwärterkindes nachweisen, noch war ein zu

Hauptmanns Angaben passender Bahnübergang noch zu entdecken. So lässt sich zur Entstehung der Novelle nur

sagen, dass sie auf Eindrücken von dieser abgeschiedenen Bahnstrecke beruht und im Frühjahr 1887 entworfen wurde.

|

|

Der Brief an Walter Requardt

|

Gefördert wurde die Hinwendung Hauptmanns zum Milieu der 'Kleinen Leute' durch die Literatur, die er damals als junge Literatur

las: Emilie Zola, Iwan Turgenjew und von den deutschen Naturalisten zumal den 1885 erschienenen Gedichtband "Moderne Dichter-Charaktere".

Vor allem aber war es Georg Büchner, zu dieser Zeit erst eigentlich entdeckt, der ihn beeindruckte. Im Frühsommer 1887 hielt

er selbst in dem Berliner Literaturverein "Durch" einen Vortrag über Büchner, und von der Anregung durch dessen Werk zeugt auch

der 'Bahnwärter Thiel'. So findet z.B. Thiels wahnhafte Vorwegnahme der Tötung Lenes (siehe

ABSCHNITT III,3)

ihre Entsprechung in Woyzecks wahnhafter Vorwegnahme der Tötung Maries in der Szene 'Freies Feld' ("Woyzeck", 1836).

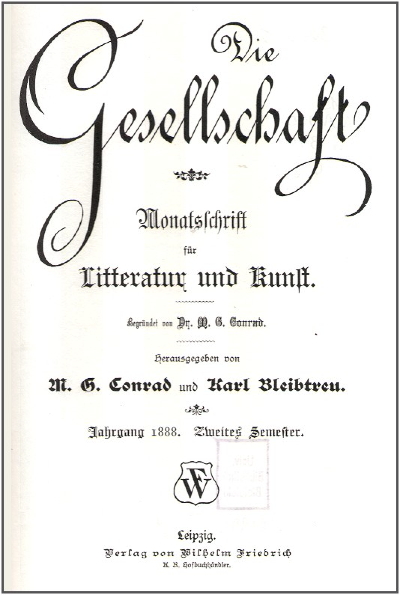

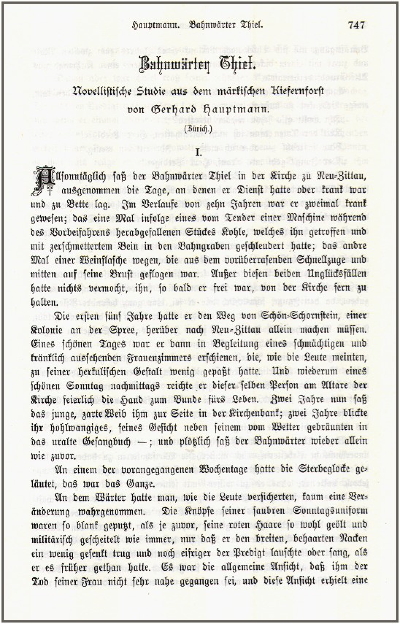

Erschienen ist die Bahnwärter-Novelle zuerst 1888 in der Zeitschrift "Die Gesellschaft", die vor allem den Dichtern des

Naturalismus ein Forum bot. Nach ihrer Veröffentlichung kam auch der eine und andere aus diesem Kreis zu ihm nach Erkner heraus - Hauptmann war

der neue Stern am Naturalisten-Himmel.

|

|

'Die Gesellschaft' im 4. Jahrgang

|

|

|

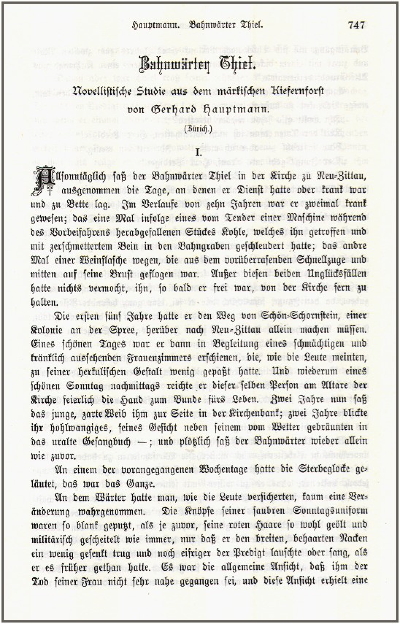

Der Erstdruck der Novelle

|

Seinen großen Durchbruch als Dichter feierte er aber erst 1889 mit dem Drama "Vor Sonnenaufgang". Um das

zu befürchtende Aufführungsverbot zu umgehen, wurde das Stück vom Verein "Freie Bühne" in einer formal nicht-öffentlichen

Veranstaltung gezeigt, insofern man für den Besuch statt einer Eintrittskarte einen 'Mitglieds-Ausweis' erwerben musste. Mit diesem

schlichten Trick war die Polizei-Aufsicht (und damit ihre Zensur) ausgeschaltet, da für die Ordnung im Theatersaal nun die Vereinsleitung zuständig war.

Nahezu tumultarisch ging es bei dieser Aufführung auch wirklich zu, die wüsten Zustände in einer Alkoholiker-Familie, von denen das

Stück handelt, standen in dem denkbar größten Kontrast zu dem, was man sonst im Theater zu sehen bekam. Die junge Generation

jedoch feierte Hauptmann, und auch der 70-jährige Theodor Fontane nannte Hauptmann voller Bewunderung 'den wirklichen

Hauptmann der schwarzen Realistenbande'.

|

|

Gerhart Hauptmann 1889

|

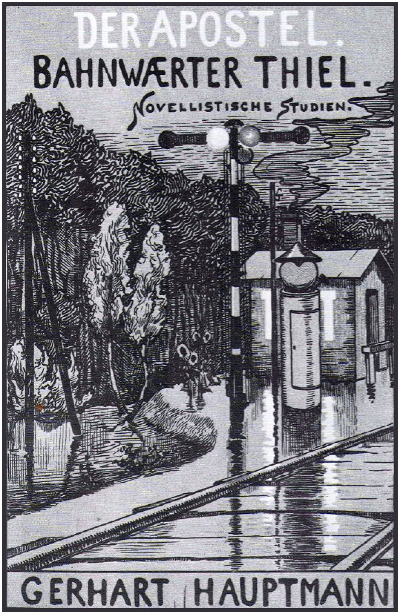

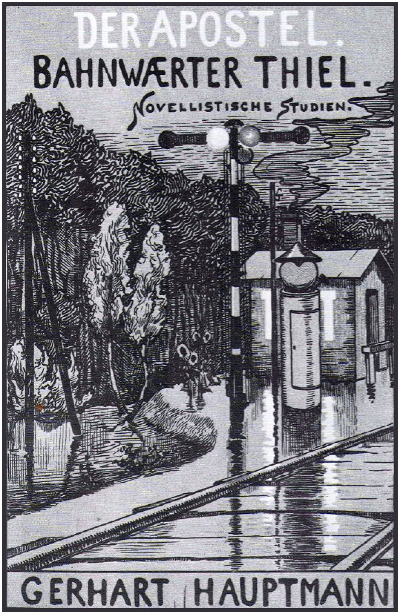

Dem Erstling folgten rasch mehrere weitere Stücke, unter ihnen die "Weber", und 1892 erschien "Bahnwärter Thiel" zusammen

mit dem "Apostel" als Buch, auch wiederum einer Novelle, in der ein Sonderling in Wahnvorstellungen endet.

|

|

Die Buchausgabe von 1892

|

Während Hauptmann mit dem "Biberpelz" und weiteren Stücken zu einem der erfolgreichsten Bühnenautoren seiner Zeit aufstieg,

geriet er privat in eine über Jahre sich hinziehende Lebenskrise. Er verliebte sich in die zwölf Jahre jüngere Margarete Marschalk und wollte

weder von ihr lassen noch von seiner Frau und den drei Söhnen sich trennen. Erst als auch die jüngere Frau einen Sohn von ihm bekam,

wurde eine Entscheidung unumgänglich und seine erste Ehe aufgelöst. 1930 hat Hauptmann die ganze Geschichte unter dem Titel "Buch der

Leidenschaft" in einem fingierten Tagebuch ausführlich dargelegt.

|

|

Margarete Marschalk im Jahre 1896

|

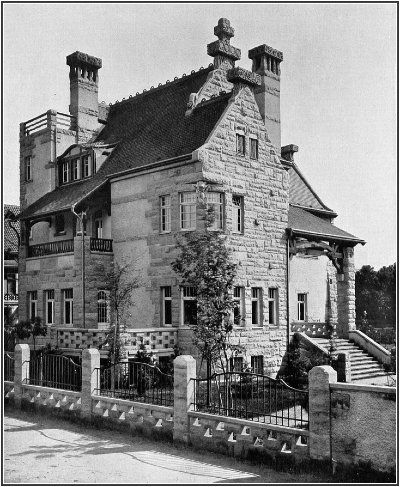

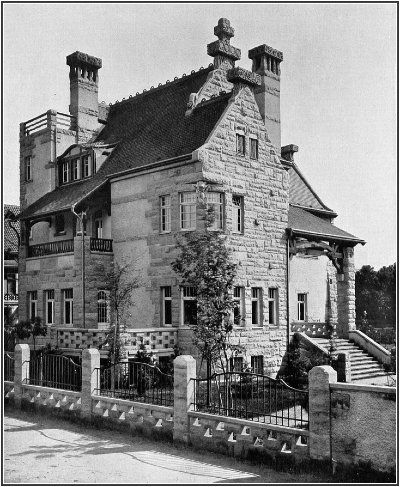

In Dresden hatte Hauptmann im Jahr 1900 für seine Familie noch ein Haus bauen lassen - am Hochuferweg in Blasewitz, heute

Käthe-Kollwitz-Ufer -, gerade gegenüber dem auf der Neustädter Seite gelegenen Lingnerschloss.

|

|

Das Haus am Blasewitzer Elbufer

|

Eingezogen ist er dort allerdings nicht mehr, sondern sein Wohnort wurde Agnetendorf im Riesengebirge, 50 Kilometer von seinem Geburtsort

entfernt, wo er für sich und Margarethe Marschalk 1901 eine opulente Villa errichten ließ.

|

|

Haus Wiesenstein in Agnetendorf

|

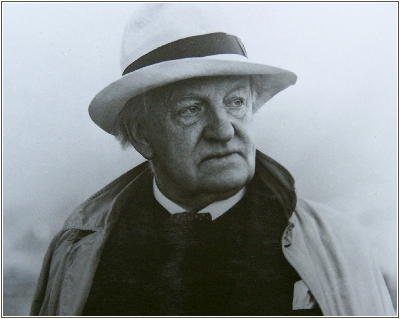

Mit seinen anhaltenden Bühnenerfolgen - allerdings mehr und mehr mit Stücken, in denen nicht die sozialen Verhältnisse, sondern Schicksals-,

Glaubens- und Liebeskonflikte im Mittelpunkt standen - kam Hauptmann auch zu öffentlichen Auszeichnungen: 1905 wurde er Ehrendoktor der

Universität Oxford, 1909 Ehrendoktor der Universität Leipzig und 1912 erhielt er den Nobelpreis.

|

|

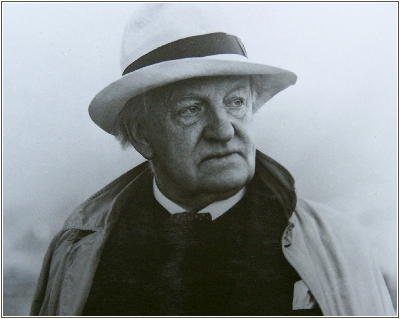

Gerhart Hauptmann 1909

|

So stieg er zu

dem Repräsentanten der deutschen

Gegenwartsliteratur auf, mitunter allerdings auch schon bespöttelt wegen der pompösen Art und Weise, in der er sich dabei als ein zweiter Goethe

in Szene setzte. Thomas Mann, der ihn persönlich kennenlernte, bildete ihn 1924 im "Zauberberg" in der Figur Peeperkorns als aufgeblähte

'Persönlichkeit' ab, die im Grunde gar nichts zu sagen hat.

|

|

1926: Spott auf Hauptmanns Goethe-Nachahmung

|

In der Zeit des Nationalsozialismus zog sich Hauptmann aus der Öffentlichkeit zurück, ließ sich aber Ehrungen gern gefallen und bewunderte

mitunter sogar - für 'Größe' immer anfällig -, wie Hitler sich anschickte, die Herrschaft über Europa zu ergreifen.

|

|

Gerhart Hauptmann 1937

|

Als die Rote Armee im Mai 1945 Agnetendorf besetzte, blieben ihm Sanktionen aber erspart. Er hatte als Dichter der Armen in Russland schon früh hohes

Ansehen erworben und konnte - gegen Übergriffe abgeschirmt - bis 1946 in seinem Haus wohnen bleiben. Die anstehende Ausweisung erlebte

er nicht mehr, inmitten der Umzugsvorbereitungen starb er am 6. Juni 1946.

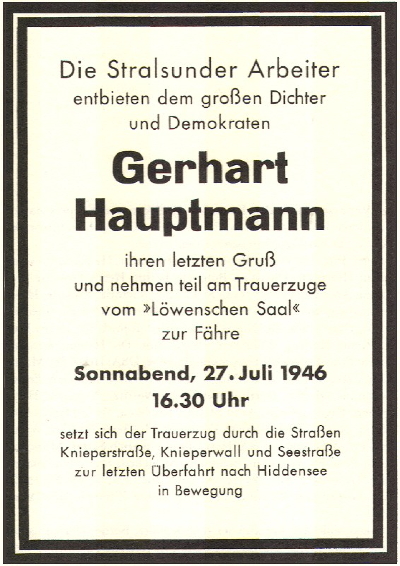

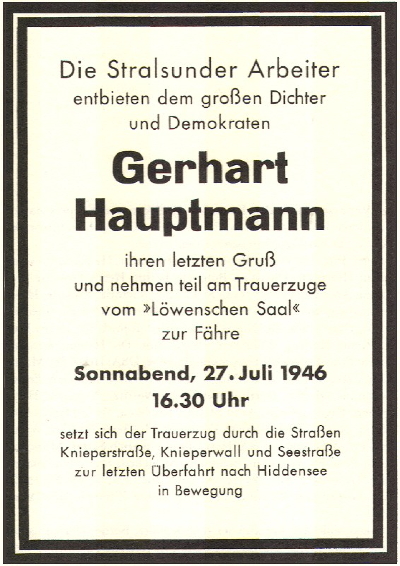

Die Überführung nach Hiddensee, wo er seit 1929 ein Sommerhaus besaß und begraben sein wollte, kam erst nach mehreren Wochen

zustande. In der sowjetischen Besatzungszone ließen es sich die kommunistischen Behörden dann nicht nehmen, ihn als Wegbereiter eines

künftigen Arbeiter- und Bauernstaates über mehrere Stationen hinweg bis auf die Insel zu begleiten - eine letzte Inanspruchnahme des 'Naturalisten'

Gerhart Hauptmann, der er schon lange nicht mehr gewesen war.

|

|

Aufruf der Stralsunder Stadtverwaltung

|

Gerhart Hauptmann, geboren am 15. November 1862 im schlesischen Bad Salzbrunn (heute Szczawno Zdrój), hatte eine unruhige Jugend.

Seine Eltern besaßen in dem Badeort am Rand des Riesengebirges ein großes Hotel, konnten sich wegen hoher Schulden aber

nur wenig Personal leisten und mussten ihre vier Kinder - Gerhart das jüngste - viel sich selbst überlassen.

Gerhart Hauptmann, geboren am 15. November 1862 im schlesischen Bad Salzbrunn (heute Szczawno Zdrój), hatte eine unruhige Jugend.

Seine Eltern besaßen in dem Badeort am Rand des Riesengebirges ein großes Hotel, konnten sich wegen hoher Schulden aber

nur wenig Personal leisten und mussten ihre vier Kinder - Gerhart das jüngste - viel sich selbst überlassen.

Hauptmann lernte deshalb frühzeitig beides kennen: die noble Welt der Hotelgäste, aus der als Tochter des Kurdirektors auch die Mutter stammte,

und die einfachen und armen Leute, die das Personal bildeten und zu denen der Herkunft nach als Sohn eines Webers auch sein Vater gehörte. Bis in das

Familienleben hinein setzte sich dieses Zweierlei fort. Einerseits gab es die bürgerliche Fassade der Hoteldirektion, andererseits die bis zur

Erschöpfung in der Hotelküche arbeitende Mutter und die nie aufhörenden Geldsorgen.

Hauptmann lernte deshalb frühzeitig beides kennen: die noble Welt der Hotelgäste, aus der als Tochter des Kurdirektors auch die Mutter stammte,

und die einfachen und armen Leute, die das Personal bildeten und zu denen der Herkunft nach als Sohn eines Webers auch sein Vater gehörte. Bis in das

Familienleben hinein setzte sich dieses Zweierlei fort. Einerseits gab es die bürgerliche Fassade der Hoteldirektion, andererseits die bis zur

Erschöpfung in der Hotelküche arbeitende Mutter und die nie aufhörenden Geldsorgen.

Mit elf Jahren ging Hauptmann zum Besuch einer Breslauer Realschule aus dem Haus, hielt es mehr als vier Jahre jedoch auf dieser nicht aus.

Seine Eltern hatten 1877 das Hotel aufgeben müssen, und so fügten sie sich in seine Schulmüdigkeit - seine älteren Brüder

hatten noch Abitur gemacht - und schickten ihn in eine Landwirtschaftslehre. Auch die allerdings musste er, der körperlichen Belastung nicht

gewachsen, nach einem Jahr abbrechen und versuchte sich noch einmal an einem Schulabschluss. Doch auch die Mittlere Reife

(damals das 'Einjährige' - die Berechtigung, den Militärdienst in einem statt in drei Jahren zu absolvieren) schaffte er nicht - vor allem, weil

seine Interessen sich von der Schule längst abgewandt hatten.

Mit elf Jahren ging Hauptmann zum Besuch einer Breslauer Realschule aus dem Haus, hielt es mehr als vier Jahre jedoch auf dieser nicht aus.

Seine Eltern hatten 1877 das Hotel aufgeben müssen, und so fügten sie sich in seine Schulmüdigkeit - seine älteren Brüder

hatten noch Abitur gemacht - und schickten ihn in eine Landwirtschaftslehre. Auch die allerdings musste er, der körperlichen Belastung nicht

gewachsen, nach einem Jahr abbrechen und versuchte sich noch einmal an einem Schulabschluss. Doch auch die Mittlere Reife

(damals das 'Einjährige' - die Berechtigung, den Militärdienst in einem statt in drei Jahren zu absolvieren) schaffte er nicht - vor allem, weil

seine Interessen sich von der Schule längst abgewandt hatten.

Seine Interessen - das war zum einen das Schreiben mit der Idee, ein Dichter zu werden, und zum anderen ein Hang zur Bildhauerei.

1880 wurde er, als talentiert erkannt, in die Breslauer Königliche Kunst- und Gewerbeschule aufgenommen und

brachte es hier nach zwei Jahren sogar zu einer Weiterempfehlung an die Universität Jena - ein für einen Schulabbrecher der 9. Klasse

beachtlicher Bildungsweg.

Seine Interessen - das war zum einen das Schreiben mit der Idee, ein Dichter zu werden, und zum anderen ein Hang zur Bildhauerei.

1880 wurde er, als talentiert erkannt, in die Breslauer Königliche Kunst- und Gewerbeschule aufgenommen und

brachte es hier nach zwei Jahren sogar zu einer Weiterempfehlung an die Universität Jena - ein für einen Schulabbrecher der 9. Klasse

beachtlicher Bildungsweg.

Ob er bei seiner miserablen finanziellen Lage mit dem Studium weit gekommen wäre, kann man bezweifeln, doch durch einen glücklichen

Umstand - Hauptmann betrachtete sich zeitlebens als ein Glückskind - sah er sich materiell plötzlich gesichert. Im Sommer 1881 lernte er

die zwei Jahre ältere Marie Thienemann kennen, eine von fünf Töchtern eines Dresdner Großkaufmanns, der 1880 gestorben

war und die noch unverheirateten Mädchen mit einem soliden Vermögen zurückgelassen hatte. Der älteste Hauptmann-Bruder

hatte sich mit einer der Töchter verlobt, und so fanden auch die anderen Hauptmanns hier Anschluss. Am Ende waren alle drei Hauptmann-Brüder

mit Thienemann-Schwestern verheiratet - die Villa der Familie, das "Hohenhaus" in Radebeul bei Dresden, hatte sie zusammengeführt.

Ob er bei seiner miserablen finanziellen Lage mit dem Studium weit gekommen wäre, kann man bezweifeln, doch durch einen glücklichen

Umstand - Hauptmann betrachtete sich zeitlebens als ein Glückskind - sah er sich materiell plötzlich gesichert. Im Sommer 1881 lernte er

die zwei Jahre ältere Marie Thienemann kennen, eine von fünf Töchtern eines Dresdner Großkaufmanns, der 1880 gestorben

war und die noch unverheirateten Mädchen mit einem soliden Vermögen zurückgelassen hatte. Der älteste Hauptmann-Bruder

hatte sich mit einer der Töchter verlobt, und so fanden auch die anderen Hauptmanns hier Anschluss. Am Ende waren alle drei Hauptmann-Brüder

mit Thienemann-Schwestern verheiratet - die Villa der Familie, das "Hohenhaus" in Radebeul bei Dresden, hatte sie zusammengeführt.

Als Marie Thienemann erkannte, dass der hoffnungsvolle Kunststudent praktisch mittellos war, begann sie ihn nach einer stillschweigenden Verlobung

mit Geldzuwendungen zu unterstützen. So konnte er Ende 1882 als Student nach Jena gehen, wo er vor allem Vorlesungen zur Antike hörte,

und 1883 erfüllte sie ihm auch den Wunsch eines Studienaufenthaltes in Rom. Der allerdings endete nach einem halben Jahr mit einem Desaster.

Eine zentnerschwere Tonfigur, an der er mehrere Monate lang verbissen gearbeitet hatte, fiel eines Tages in sich zusammen, und Marie, die ihn besuchen kam,

fand ihn überdies mit einer Typhusinfektion vor.

Als Marie Thienemann erkannte, dass der hoffnungsvolle Kunststudent praktisch mittellos war, begann sie ihn nach einer stillschweigenden Verlobung

mit Geldzuwendungen zu unterstützen. So konnte er Ende 1882 als Student nach Jena gehen, wo er vor allem Vorlesungen zur Antike hörte,

und 1883 erfüllte sie ihm auch den Wunsch eines Studienaufenthaltes in Rom. Der allerdings endete nach einem halben Jahr mit einem Desaster.

Eine zentnerschwere Tonfigur, an der er mehrere Monate lang verbissen gearbeitet hatte, fiel eines Tages in sich zusammen, und Marie, die ihn besuchen kam,

fand ihn überdies mit einer Typhusinfektion vor.

Bei seinen Eltern genesen, die inzwischen in Hamburg lebten, nahm er im Sommer 1884 noch einmal Zeichenunterricht an der Dresdner Kunstakademie, musste

sich schließlich aber eingestehen, dass die Bildende Kunst nichts für ihn war. Er schrieb sich wiederum an einer Universität, diesmal der Berliner, als

Student ein, sammelte seine wichtigsten Bildungseindrücke in der Hauptstadt jedoch im Theater. Vor allem das junge Deutsche Theater beeindruckte ihn so,

dass er selbst ein Theaterstück - ein konventionelles Römer-Drama - zu Papier brachte und zugleich beschloss, Schauspieler zu werden.

Bei seinen Eltern genesen, die inzwischen in Hamburg lebten, nahm er im Sommer 1884 noch einmal Zeichenunterricht an der Dresdner Kunstakademie, musste

sich schließlich aber eingestehen, dass die Bildende Kunst nichts für ihn war. Er schrieb sich wiederum an einer Universität, diesmal der Berliner, als

Student ein, sammelte seine wichtigsten Bildungseindrücke in der Hauptstadt jedoch im Theater. Vor allem das junge Deutsche Theater beeindruckte ihn so,

dass er selbst ein Theaterstück - ein konventionelles Römer-Drama - zu Papier brachte und zugleich beschloss, Schauspieler zu werden.

Seine Verlobte allerdings drängte auf die Heirat, um so mehr, als sie sah, dass Hauptmann an dem Berliner Studentenleben mehr und mehr Gefallen fand und

dabei auch gesundheitlich herunterkam. So wurde am 5. Mai 1885 - Hauptmann war 22½ Jahre alt - in Dresden geheiratet. "Der Kerl

krepiert ja in den ersten acht Tagen!", soll ein Offizier lachend ausgerufen haben, als er das Paar nach dem Hochzeitsfrühstück auf

die Brühlsche Terrasse treten sah.

Seine Verlobte allerdings drängte auf die Heirat, um so mehr, als sie sah, dass Hauptmann an dem Berliner Studentenleben mehr und mehr Gefallen fand und

dabei auch gesundheitlich herunterkam. So wurde am 5. Mai 1885 - Hauptmann war 22½ Jahre alt - in Dresden geheiratet. "Der Kerl

krepiert ja in den ersten acht Tagen!", soll ein Offizier lachend ausgerufen haben, als er das Paar nach dem Hochzeitsfrühstück auf

die Brühlsche Terrasse treten sah.

Zum Wohnort bestimmte man sich wieder Berlin, doch als Hauptmann wenig später bei der Musterung wegen seines Bluthustens und

anderer Befunde für dienstuntauglich erklärt wurde, war ihm endgültig klar, dass ihm die Großstadt nicht gut tat.

Er zog mit seiner Frau, die ein Kind erwartete, weit in den Osten von Berlin, in den Kiefernforst von Erkner, wo man in der Villa eines Industriellen eine

angemessene Unterkunft fand. Vier Jahre hat er dort dann mit Frau und zuletzt drei Söhnen gewohnt und selbst erklärt, dass er

eine ganz neue Lebenseinstellung, eine nachhaltige körperliche und seelische Gesundung diesem Umzug verdankte.

Zum Wohnort bestimmte man sich wieder Berlin, doch als Hauptmann wenig später bei der Musterung wegen seines Bluthustens und

anderer Befunde für dienstuntauglich erklärt wurde, war ihm endgültig klar, dass ihm die Großstadt nicht gut tat.

Er zog mit seiner Frau, die ein Kind erwartete, weit in den Osten von Berlin, in den Kiefernforst von Erkner, wo man in der Villa eines Industriellen eine

angemessene Unterkunft fand. Vier Jahre hat er dort dann mit Frau und zuletzt drei Söhnen gewohnt und selbst erklärt, dass er

eine ganz neue Lebenseinstellung, eine nachhaltige körperliche und seelische Gesundung diesem Umzug verdankte.

In Erkner war es auch, wo seine ganze literarische Orientierung eine andere Richtung nahm. Hatte er sich bis dahin

an antiken und germanischen Heldenfiguren versucht, so entdeckte er hier wieder das Leben kleinen Leute, mit dem er seit

seiner Kindheit nicht mehr in Berührung gekommen war. Er bemerkte an ihnen ein Menschenwesen, schreibt er in seinen Erinnerungen,

dem "Abenteuer meiner Jugend",

In Erkner war es auch, wo seine ganze literarische Orientierung eine andere Richtung nahm. Hatte er sich bis dahin

an antiken und germanischen Heldenfiguren versucht, so entdeckte er hier wieder das Leben kleinen Leute, mit dem er seit

seiner Kindheit nicht mehr in Berührung gekommen war. Er bemerkte an ihnen ein Menschenwesen, schreibt er in seinen Erinnerungen,

dem "Abenteuer meiner Jugend",

Bei seinen Spaziergängen durch den einsamen Forst berührte er oft auch die Bahnstrecke von Berlin nach Breslau, die sich wie die Anlage

einer fremden Kultur durch diese Landschaft zog. Auch an Gespräche mit einem Bahnwärter meinte sich Hauptmann später zu erinnern,

wusste jedoch von einer bestimmten stofflichen Anregung nichts mehr mitzuteilen. Recherchen schon in den 1930er Jahren haben zu

Befunden in dieser Hinsicht auch nicht geführt. Weder ließ sich der Unfalltod eines Bahnwärterkindes nachweisen, noch war ein zu

Hauptmanns Angaben passender Bahnübergang noch zu entdecken. So lässt sich zur Entstehung der Novelle nur

sagen, dass sie auf Eindrücken von dieser abgeschiedenen Bahnstrecke beruht und im Frühjahr 1887 entworfen wurde.

Bei seinen Spaziergängen durch den einsamen Forst berührte er oft auch die Bahnstrecke von Berlin nach Breslau, die sich wie die Anlage

einer fremden Kultur durch diese Landschaft zog. Auch an Gespräche mit einem Bahnwärter meinte sich Hauptmann später zu erinnern,

wusste jedoch von einer bestimmten stofflichen Anregung nichts mehr mitzuteilen. Recherchen schon in den 1930er Jahren haben zu

Befunden in dieser Hinsicht auch nicht geführt. Weder ließ sich der Unfalltod eines Bahnwärterkindes nachweisen, noch war ein zu

Hauptmanns Angaben passender Bahnübergang noch zu entdecken. So lässt sich zur Entstehung der Novelle nur

sagen, dass sie auf Eindrücken von dieser abgeschiedenen Bahnstrecke beruht und im Frühjahr 1887 entworfen wurde.

Gefördert wurde die Hinwendung Hauptmanns zum Milieu der 'Kleinen Leute' durch die Literatur, die er damals als junge Literatur

las: Emilie Zola, Iwan Turgenjew und von den deutschen Naturalisten zumal den 1885 erschienenen Gedichtband "Moderne Dichter-Charaktere".

Vor allem aber war es Georg Büchner, zu dieser Zeit erst eigentlich entdeckt, der ihn beeindruckte. Im Frühsommer 1887 hielt

er selbst in dem Berliner Literaturverein "Durch" einen Vortrag über Büchner, und von der Anregung durch dessen Werk zeugt auch

der 'Bahnwärter Thiel'. So findet z.B. Thiels wahnhafte Vorwegnahme der Tötung Lenes (siehe ABSCHNITT III,3)

ihre Entsprechung in Woyzecks wahnhafter Vorwegnahme der Tötung Maries in der Szene 'Freies Feld' ("Woyzeck", 1836).

Gefördert wurde die Hinwendung Hauptmanns zum Milieu der 'Kleinen Leute' durch die Literatur, die er damals als junge Literatur

las: Emilie Zola, Iwan Turgenjew und von den deutschen Naturalisten zumal den 1885 erschienenen Gedichtband "Moderne Dichter-Charaktere".

Vor allem aber war es Georg Büchner, zu dieser Zeit erst eigentlich entdeckt, der ihn beeindruckte. Im Frühsommer 1887 hielt

er selbst in dem Berliner Literaturverein "Durch" einen Vortrag über Büchner, und von der Anregung durch dessen Werk zeugt auch

der 'Bahnwärter Thiel'. So findet z.B. Thiels wahnhafte Vorwegnahme der Tötung Lenes (siehe ABSCHNITT III,3)

ihre Entsprechung in Woyzecks wahnhafter Vorwegnahme der Tötung Maries in der Szene 'Freies Feld' ("Woyzeck", 1836).

Erschienen ist die Bahnwärter-Novelle zuerst 1888 in der Zeitschrift "Die Gesellschaft", die vor allem den Dichtern des

Naturalismus ein Forum bot. Nach ihrer Veröffentlichung kam auch der eine und andere aus diesem Kreis zu ihm nach Erkner heraus - Hauptmann war

der neue Stern am Naturalisten-Himmel.

Erschienen ist die Bahnwärter-Novelle zuerst 1888 in der Zeitschrift "Die Gesellschaft", die vor allem den Dichtern des

Naturalismus ein Forum bot. Nach ihrer Veröffentlichung kam auch der eine und andere aus diesem Kreis zu ihm nach Erkner heraus - Hauptmann war

der neue Stern am Naturalisten-Himmel.

Seinen großen Durchbruch als Dichter feierte er aber erst 1889 mit dem Drama "Vor Sonnenaufgang". Um das

zu befürchtende Aufführungsverbot zu umgehen, wurde das Stück vom Verein "Freie Bühne" in einer formal nicht-öffentlichen

Veranstaltung gezeigt, insofern man für den Besuch statt einer Eintrittskarte einen 'Mitglieds-Ausweis' erwerben musste. Mit diesem

schlichten Trick war die Polizei-Aufsicht (und damit ihre Zensur) ausgeschaltet, da für die Ordnung im Theatersaal nun die Vereinsleitung zuständig war.

Nahezu tumultarisch ging es bei dieser Aufführung auch wirklich zu, die wüsten Zustände in einer Alkoholiker-Familie, von denen das

Stück handelt, standen in dem denkbar größten Kontrast zu dem, was man sonst im Theater zu sehen bekam. Die junge Generation

jedoch feierte Hauptmann, und auch der 70-jährige Theodor Fontane nannte Hauptmann voller Bewunderung 'den wirklichen

Hauptmann der schwarzen Realistenbande'.

Seinen großen Durchbruch als Dichter feierte er aber erst 1889 mit dem Drama "Vor Sonnenaufgang". Um das

zu befürchtende Aufführungsverbot zu umgehen, wurde das Stück vom Verein "Freie Bühne" in einer formal nicht-öffentlichen

Veranstaltung gezeigt, insofern man für den Besuch statt einer Eintrittskarte einen 'Mitglieds-Ausweis' erwerben musste. Mit diesem

schlichten Trick war die Polizei-Aufsicht (und damit ihre Zensur) ausgeschaltet, da für die Ordnung im Theatersaal nun die Vereinsleitung zuständig war.

Nahezu tumultarisch ging es bei dieser Aufführung auch wirklich zu, die wüsten Zustände in einer Alkoholiker-Familie, von denen das

Stück handelt, standen in dem denkbar größten Kontrast zu dem, was man sonst im Theater zu sehen bekam. Die junge Generation

jedoch feierte Hauptmann, und auch der 70-jährige Theodor Fontane nannte Hauptmann voller Bewunderung 'den wirklichen

Hauptmann der schwarzen Realistenbande'.

Dem Erstling folgten rasch mehrere weitere Stücke, unter ihnen die "Weber", und 1892 erschien "Bahnwärter Thiel" zusammen

mit dem "Apostel" als Buch, auch wiederum einer Novelle, in der ein Sonderling in Wahnvorstellungen endet.

Dem Erstling folgten rasch mehrere weitere Stücke, unter ihnen die "Weber", und 1892 erschien "Bahnwärter Thiel" zusammen

mit dem "Apostel" als Buch, auch wiederum einer Novelle, in der ein Sonderling in Wahnvorstellungen endet.

Während Hauptmann mit dem "Biberpelz" und weiteren Stücken zu einem der erfolgreichsten Bühnenautoren seiner Zeit aufstieg,

geriet er privat in eine über Jahre sich hinziehende Lebenskrise. Er verliebte sich in die zwölf Jahre jüngere Margarete Marschalk und wollte

weder von ihr lassen noch von seiner Frau und den drei Söhnen sich trennen. Erst als auch die jüngere Frau einen Sohn von ihm bekam,

wurde eine Entscheidung unumgänglich und seine erste Ehe aufgelöst. 1930 hat Hauptmann die ganze Geschichte unter dem Titel "Buch der

Leidenschaft" in einem fingierten Tagebuch ausführlich dargelegt.

Während Hauptmann mit dem "Biberpelz" und weiteren Stücken zu einem der erfolgreichsten Bühnenautoren seiner Zeit aufstieg,

geriet er privat in eine über Jahre sich hinziehende Lebenskrise. Er verliebte sich in die zwölf Jahre jüngere Margarete Marschalk und wollte

weder von ihr lassen noch von seiner Frau und den drei Söhnen sich trennen. Erst als auch die jüngere Frau einen Sohn von ihm bekam,

wurde eine Entscheidung unumgänglich und seine erste Ehe aufgelöst. 1930 hat Hauptmann die ganze Geschichte unter dem Titel "Buch der

Leidenschaft" in einem fingierten Tagebuch ausführlich dargelegt.

In Dresden hatte Hauptmann im Jahr 1900 für seine Familie noch ein Haus bauen lassen - am Hochuferweg in Blasewitz, heute

Käthe-Kollwitz-Ufer -, gerade gegenüber dem auf der Neustädter Seite gelegenen Lingnerschloss.

In Dresden hatte Hauptmann im Jahr 1900 für seine Familie noch ein Haus bauen lassen - am Hochuferweg in Blasewitz, heute

Käthe-Kollwitz-Ufer -, gerade gegenüber dem auf der Neustädter Seite gelegenen Lingnerschloss.

Eingezogen ist er dort allerdings nicht mehr, sondern sein Wohnort wurde Agnetendorf im Riesengebirge, 50 Kilometer von seinem Geburtsort

entfernt, wo er für sich und Margarethe Marschalk 1901 eine opulente Villa errichten ließ.

Eingezogen ist er dort allerdings nicht mehr, sondern sein Wohnort wurde Agnetendorf im Riesengebirge, 50 Kilometer von seinem Geburtsort

entfernt, wo er für sich und Margarethe Marschalk 1901 eine opulente Villa errichten ließ.

Mit seinen anhaltenden Bühnenerfolgen - allerdings mehr und mehr mit Stücken, in denen nicht die sozialen Verhältnisse, sondern Schicksals-,

Glaubens- und Liebeskonflikte im Mittelpunkt standen - kam Hauptmann auch zu öffentlichen Auszeichnungen: 1905 wurde er Ehrendoktor der

Universität Oxford, 1909 Ehrendoktor der Universität Leipzig und 1912 erhielt er den Nobelpreis.

Mit seinen anhaltenden Bühnenerfolgen - allerdings mehr und mehr mit Stücken, in denen nicht die sozialen Verhältnisse, sondern Schicksals-,

Glaubens- und Liebeskonflikte im Mittelpunkt standen - kam Hauptmann auch zu öffentlichen Auszeichnungen: 1905 wurde er Ehrendoktor der

Universität Oxford, 1909 Ehrendoktor der Universität Leipzig und 1912 erhielt er den Nobelpreis.

So stieg er zu dem Repräsentanten der deutschen

Gegenwartsliteratur auf, mitunter allerdings auch schon bespöttelt wegen der pompösen Art und Weise, in der er sich dabei als ein zweiter Goethe

in Szene setzte. Thomas Mann, der ihn persönlich kennenlernte, bildete ihn 1924 im "Zauberberg" in der Figur Peeperkorns als aufgeblähte

'Persönlichkeit' ab, die im Grunde gar nichts zu sagen hat.

So stieg er zu dem Repräsentanten der deutschen

Gegenwartsliteratur auf, mitunter allerdings auch schon bespöttelt wegen der pompösen Art und Weise, in der er sich dabei als ein zweiter Goethe

in Szene setzte. Thomas Mann, der ihn persönlich kennenlernte, bildete ihn 1924 im "Zauberberg" in der Figur Peeperkorns als aufgeblähte

'Persönlichkeit' ab, die im Grunde gar nichts zu sagen hat.

In der Zeit des Nationalsozialismus zog sich Hauptmann aus der Öffentlichkeit zurück, ließ sich aber Ehrungen gern gefallen und bewunderte

mitunter sogar - für 'Größe' immer anfällig -, wie Hitler sich anschickte, die Herrschaft über Europa zu ergreifen.

In der Zeit des Nationalsozialismus zog sich Hauptmann aus der Öffentlichkeit zurück, ließ sich aber Ehrungen gern gefallen und bewunderte

mitunter sogar - für 'Größe' immer anfällig -, wie Hitler sich anschickte, die Herrschaft über Europa zu ergreifen.

Als die Rote Armee im Mai 1945 Agnetendorf besetzte, blieben ihm Sanktionen aber erspart. Er hatte als Dichter der Armen in Russland schon früh hohes

Ansehen erworben und konnte - gegen Übergriffe abgeschirmt - bis 1946 in seinem Haus wohnen bleiben. Die anstehende Ausweisung erlebte

er nicht mehr, inmitten der Umzugsvorbereitungen starb er am 6. Juni 1946.

Als die Rote Armee im Mai 1945 Agnetendorf besetzte, blieben ihm Sanktionen aber erspart. Er hatte als Dichter der Armen in Russland schon früh hohes

Ansehen erworben und konnte - gegen Übergriffe abgeschirmt - bis 1946 in seinem Haus wohnen bleiben. Die anstehende Ausweisung erlebte

er nicht mehr, inmitten der Umzugsvorbereitungen starb er am 6. Juni 1946.

Die Überführung nach Hiddensee, wo er seit 1929 ein Sommerhaus besaß und begraben sein wollte, kam erst nach mehreren Wochen

zustande. In der sowjetischen Besatzungszone ließen es sich die kommunistischen Behörden dann nicht nehmen, ihn als Wegbereiter eines

künftigen Arbeiter- und Bauernstaates über mehrere Stationen hinweg bis auf die Insel zu begleiten - eine letzte Inanspruchnahme des 'Naturalisten'

Gerhart Hauptmann, der er schon lange nicht mehr gewesen war.

Die Überführung nach Hiddensee, wo er seit 1929 ein Sommerhaus besaß und begraben sein wollte, kam erst nach mehreren Wochen

zustande. In der sowjetischen Besatzungszone ließen es sich die kommunistischen Behörden dann nicht nehmen, ihn als Wegbereiter eines

künftigen Arbeiter- und Bauernstaates über mehrere Stationen hinweg bis auf die Insel zu begleiten - eine letzte Inanspruchnahme des 'Naturalisten'

Gerhart Hauptmann, der er schon lange nicht mehr gewesen war.