Zur Wirkung allgemein

"Kleider machen Leute" ist unter den Seldwyla-Novellen der zweiten Folge von Anfang an am meisten aufgefallen. Die Geschichte

des Schneidergesellen, der auf Grund seiner Kleider für etwas Besseres gehalten wird und dadurch in allerlei Abenteuer hineingerät,

konnte einem schon bekannt vorkommen, wenn man von ihr nur hörte. Schon im Oktober 1873, noch bevor die deutsche Ausgabe auf

dem Markt war, erschien in einer französisch-schweizerischen Zeitschrift eine Übersetzung, "L'Habit fait l'homme", für

die der Stuttgarter Verlag die Korrekturfahnen ausgeliehen hatte. Ihr folgten noch zu Kellers Lebzeiten Übersetzungen ins Englische

und Dänische, später solche in viele weitere Sprachen.

Ein Ärgernis war Keller die Nach- und Umbildung der Geschichte durch die Schweizer Schriftstellerin Goswina

von Berlepsch (1845-1916). In ihrer Novelle "Der Chevalier" (in "Ledige Leute", Leipzig 1886) bringt es ein Schneider - unehelicher

Sohn eines Grafen - durch Fleiß, und Umsicht bis zum Teilhaber eines großen Kleidungsgeschäftes und gewinnt dabei so viel an Weltkenntnis

und Lebensart, dass er sich für Höheres bestimmt glaubt. Eine Reise bringt ihn mit Adligen zusammen, die ihn für einen Grafen halten, eine

Romanze zu einem jungen Mädchen entwickelt sich, bis er bei der Verlobung mit ihr gestehen muss, dass er von Beruf Schneider ist.

Die adlige Familie verstößt ihn, und er endet mit dem Spottnamen 'Chevalier' als einsamer Sonderling. Keller fand, dass

die Schriftstellerin seine Novelle nur

umgenäht hat[te] wie der Schneider eine alte Jacke, doch lässt diese

Variante mehr schon an Thomas Manns Hochstapler Felix Krull (1955) denken, als dass sie noch an "Kleider machen

Leute" erinnert.

Frühzeitig bot sich der Stoff auch für die Bühne an. Allein drei Opern wurden nach ihm komponiert,

am bekanntesten die des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky (1871-1942), die 1910 in Wien erstmals aufgeführt

wurde. Sie folgt in einem Vorspiel und zwei (später drei) Akten dem äußeren Geschehen der Novelle genau, was nur zeigt,

dass die Geschichte schon in sich dramenähnlich aufgebaut ist. Eine zweite Oper komponierte 1934 der Münchner Komponist

Joseph Suder (1892-1980), uraufgeführt 1964 im bayerischen Coburg, und eine dritte der Österreicher Marcel Rubin (1905-1995),

uraufgeführt 1973 in Wien. Aber auch ein Hörspiel entstand - schon 1932 - nach dem Stoff, 1939 eine Komödie des

Drehbuch-Schreibers Arnold Schwengeler und in jüngerer Zeit noch eine ausgearbeitete Pantomime (Schehadè, Paris 1973)

und sogar eine 'Revue für Kinder ab drei Jahren' (Gerhards /Knappe /Merz, Verden 2004).

Wichtiger für die Popularität der Geschichte wurden aber die drei Verfilmungen. Die erste entstand schon 1921

unter der Regie von Hans Steinhoff (1885-1945), als zweite folgte 1940 die durch Helmut Käutner (1908-1980)

mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle und eine weitere gab es 1963 durch Paul Verhoeven und den Westdeutschen Rundfunk

mit Hanns Lothar. Die beiden jüngeren Filme werden am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt

und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Die weitaus größte Verbreitung erfuhr die Novelle aber dadurch, dass sie zur Schullektüre wurde. Das begann schon in den

1920er Jahren, setzte sich über das Dritte Reich hinweg in beiden Teilen Deutschlands fort und hält bis heute an. Zahlreiche

Ausgaben kamen allein für diesen Zweck auf den Markt, auch solche mit nur ausgewählten Textpartien für den

fremdsprachlichen Unterricht, und natürlich eine Reclam-Ausgabe im Jahre 1940.

Die Karriere von "Kleider machen Leute" als Schultext hat es gleichzeitig allerdings mit sich gebracht, dass illustrierte Ausgaben von

dem Werk nicht allzu viele erschienen sind. Es sind nicht einmal zwei Dutzend, und die Mehrzahl von ihnen enthält nur wenig ansehnliche

Federzeichnungen. Oder hat das eher mit dem die Fantasie nicht besonders anregenden, allzu äußerlichen Geschehen zu tun? Etwas

anderes als der Verlauf der Handlung ist den Illustrationen jedenfalls kaum zu entnehmen, sodass hier eine Bildauswahl aus sieben

der Ausgaben genügt.

[Erster Teil]

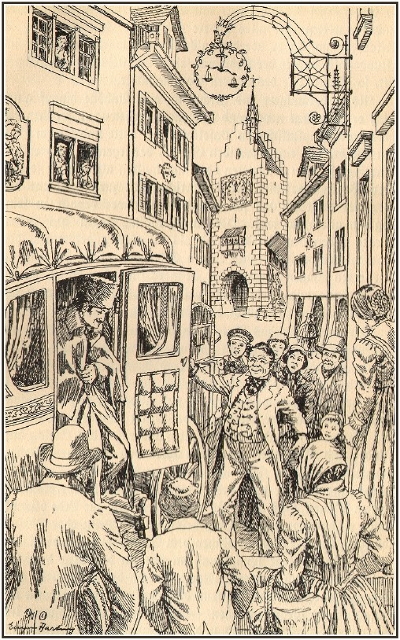

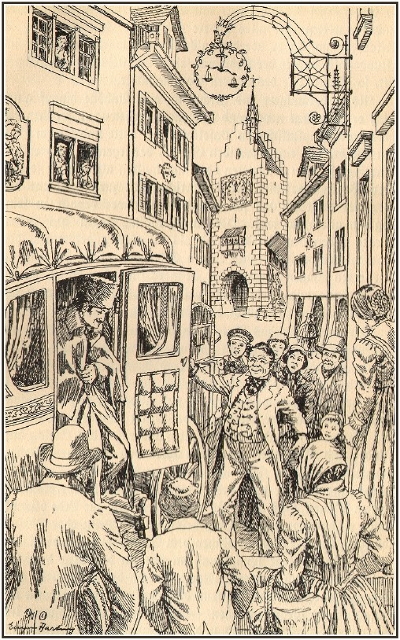

Kinder und Nachbarn umringten schon den prächtigen Wagen, neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthüllen werde ...

Kinder und Nachbarn umringten schon den prächtigen Wagen, neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthüllen werde ...

|

|

Zeichnung von Eugen Hartung (1941)

|

~~~~~~~~~~~~

Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Waagwirt in die Küche und rief: "In's drei Teufels Namen! Nun haben wir nichts als Rindfleisch

und die Hammelkeule!"

Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Waagwirt in die Küche und rief: "In's drei Teufels Namen! Nun haben wir nichts als Rindfleisch

und die Hammelkeule!"

|

|

Zeichnung von Edward Lindahl (1955)

|

~~~~~~~~~~~~

"Ei der Tausend, ja, ja!", rief die Köchin endlich etwas aufgeregt. "Wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so

opfere man die Sache!!"

"Ei der Tausend, ja, ja!", rief die Köchin endlich etwas aufgeregt. "Wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so

opfere man die Sache!!"

|

|

Zeichnung von Edward Lindahl (1955)

|

~~~~~~~~~~~~

Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, dass es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen

Löffel voll zu nehmen ...

Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, dass es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen

Löffel voll zu nehmen ...

|

|

Zeichnung von Fritz Buchholz (1921)

|

[Zweiter Teil]

... allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum ...

... allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum ...

|

|

Zeichnung von Helmut Knorr (1972)

|

~~~~~~~~~~~~

So saß er denn wie ein kränkelnder Fürst, vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen

und den Lauf der Welt darstellen.

So saß er denn wie ein kränkelnder Fürst, vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen

und den Lauf der Welt darstellen.

|

|

Zeichnung von Johannes Thiel (1921)

|

~~~~~~~~~~~~

... die Schüchternheit, Demut und Ehrerbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmanns erschien ihr wahrhaft

rührend, ja hinreißend. Da sieht man, fuhr es ihr durch den Sinn, je nobler, desto bescheidener und unverdorbener ...

... die Schüchternheit, Demut und Ehrerbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmanns erschien ihr wahrhaft

rührend, ja hinreißend. Da sieht man, fuhr es ihr durch den Sinn, je nobler, desto bescheidener und unverdorbener ...

|

|

Zeichnung von Andrée Monéger (1955)

|

[Dritter Teil]

Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran; es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier

ganz allein in einem schmucken leichten Fuhrwerke saß ...

Im gleichen Augenblicke rollte ein rasches Fuhrwerk heran; es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier

ganz allein in einem schmucken leichten Fuhrwerke saß ...

|

|

Zeichnung von Helmut Knorr (1972)

|

[Vierter Teil]

... und sein Mantel umschlug die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln ...

... und sein Mantel umschlug die schlanke, stolze, schneeweiße Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln ...

|

|

Zeichnung von Andrée Monéger (1955)

|

~~~~~~~~~~~~

Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und

schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert ...

Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und

schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert ...

|

|

Zeichnung von Eugen Hartung (1941)

|

~~~~~~~~~~~~

Es schienen meistens große bäuerliche Lastschlitten zu sein, ... um absonderlichen Gebilden und Schaustellungen

zur Unterlage zu dienen. Auf dem vordersten Fuhrwerke ragte eine kolossale Figur empor, die Göttin Fortuna vorstellend ...

Es schienen meistens große bäuerliche Lastschlitten zu sein, ... um absonderlichen Gebilden und Schaustellungen

zur Unterlage zu dienen. Auf dem vordersten Fuhrwerke ragte eine kolossale Figur empor, die Göttin Fortuna vorstellend ...

|

|

Zeichnung von Johannes Thiel (1921)

|

~~~~~~~~~~~~

Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte

und quakend umherhupfte, ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte ...

Auch die Tierfabel wurde in diesem Sinne in Szene gesetzt, da eine gewaltige Krähe erschien, die sich mit Pfauenfedern schmückte

und quakend umherhupfte, ein Wolf, der sich einen Schafspelz zurechtschneiderte ...

|

|

Zeichnung von G. W. Roeßner (1947)

|

~~~~~~~~~~~~

Das Paar aber saß unbeweglich auf seinen Stühlen gleich einem steinernen ägyptischen Königspaar, ganz still und einsam ...

Das Paar aber saß unbeweglich auf seinen Stühlen gleich einem steinernen ägyptischen Königspaar, ganz still und einsam ...

|

|

Zeichnung von Johannes Thiel (1921)

|

[Fünfter Teil]

Nettchen hielt unwillkürlich die Pferde an, womit eine tiefe Stille über den Wald kam. Sie starrte unverwandt nach dem

dunklen Körper ...

Nettchen hielt unwillkürlich die Pferde an, womit eine tiefe Stille über den Wald kam. Sie starrte unverwandt nach dem

dunklen Körper ...

|

|

Zeichnung von Helmut Knorr (1972)

|

~~~~~~~~~~~~

Als sich die einsame Schöne näher über ihn hinbeugte und ihn ganz sicher erkannte, sah sie auch sogleich die Gefahr, in der sein

Leben schwebte ...

Als sich die einsame Schöne näher über ihn hinbeugte und ihn ganz sicher erkannte, sah sie auch sogleich die Gefahr, in der sein

Leben schwebte ...

|

|

Zeichnung von Edward Lindahl (1955)

|

~~~~~~~~~~~~

Wenzel saß, den Kopf in die Hände gestützt, und wagte nicht aufzublicken.

Wenzel saß, den Kopf in die Hände gestützt, und wagte nicht aufzublicken.

|

|

Zeichnung von G. W. Roeßner (1947)

|

[Sechster Teil]

Er war bescheiden, sparsam und fleißig in seinem Geschäfte, welchem er einen großen Umfang zu geben verstand.

Er war bescheiden, sparsam und fleißig in seinem Geschäfte, welchem er einen großen Umfang zu geben verstand.

|

|

Zeichnung von Andrée Monéger (1955)

|

~~~~~~~~~~~~

... dass sich sein Vermögen verdoppelte und er nach zehn oder zwölf Jahren mit ebenso vielen Kindern, die inzwischen Nettchen, die Strapinska,

geboren hatte, und mit letzterer nach Goldach übersiedelte ...

... dass sich sein Vermögen verdoppelte und er nach zehn oder zwölf Jahren mit ebenso vielen Kindern, die inzwischen Nettchen, die Strapinska,

geboren hatte, und mit letzterer nach Goldach übersiedelte ...

|

|

Zeichnung von Helmut Knorr (1972)

|

Die Filme

Zur erfolgreichsten Umsetzung des Stoffes wurde der 1940 gedrehte Film

von Helmut Käutner (1908-1980) mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Die heute mitunter zu lesende

Einschätzung, es handle sich bei diesem Film um eine Satire auf den Uniformwahn des Dritten Reiches, hält einer

Nachprüfung allerdings nicht stand. Zum einen gab es diesen 'Wahn' so ausgeprägt gar nicht (anders als in der

Wilhelminischen Zeit, für die Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick" (1931) ihn verspottete), sondern das

modische Leitbild selbst in der nationalsozialistischen Führungsschicht war der lässig-elegant gekleidete Zivilist.

Zum anderen macht Wenzel Strapinski durch seine Kleidung ja sein Glück und reift dabei auch persönlich

von einem allzu bescheidenen Schneiderlein zu einem passablen jungen Mann. Das Kleid zeigt letztlich nur, was in

ihm steckt, und was die Gesellschaft 'wähnt', ist gar nicht so verkehrt.

Die satirischen Züge der Novelle werden von Käutner vielmehr in freundlicher Unterhaltung aufgelöst. Der Film

beginnt mit einer längeren Szene, in der der Schneider sich in schöner Kleidung auch ein schöneres Leben erträumt

und sich dabei selbst den Frack anmisst, den er für einen Kunden fertigstellen soll. Aus diesem Grund auf die Straße

gesetzt, wird er - wie bei Keller - von einer Kutsche mitgenommen

und für einen Grafen gehalten. Der Graf, dem die Kutsche gehört, kommt hier dann aber selbst ins Spiel, indem er sich

für Strapinskis Diener ausgibt und seine Geldausgaben bezahlt. Ein Fräulein von Serafin, das sich für Strapinski interessiert,

wird von diesem zugunsten Nettchens zurückgewiesen, erhält dafür aber den echten Grafen zum Mann.

So mündet Kellers Gesellschafts-Satire in eine amüsante Rollentausch-Geschichte ein, in der besonders Heinz Rühmann

sein komödiantisches Talent zur Geltung bringen kann.

|

|

Heinz Rühmann (1902-1994) als Schneider Wenzel Strapinski

|

|

|

Unterwegs im vornehmen Mantel

|

|

|

Mit Hertha Feiler (1916-1970) als Nettchen, vom 'Grafen' schon in der Kutsche nach Goldach mitgenommen.

|

|

|

Hertha Feiler als Nettchen (seit 1939 Heinz Rühmanns Frau)

|

|

|

Hans Stiebner (1898-1958) als Wirt im Gasthof

|

|

|

Hilde Sessak (1915-2003) als Fräulein von Serafin, die Strapinski nachstellt und die Braut des echten Grafen Stroganoff wird.

|

|

|

Fritz Odemar (1890-1955) als Graf Stroganoff, der sich Wenzel Strapinski als Diener anträgt.

|

|

|

Hans Sternberg (1878-1948) als Nettchens Vater und Rudolf Schündler (1906-1988) als eifersüchtiger Schneider Böhni.

|

|

|

Die Verlobung mit Nettchen

|

|

|

Nettchen erkennt, dass die Scharade auf den unechten Grafen ihrem Bräutigam gilt.

|

|

|

Das glückliche Ende

|

Wenzel bei der ersten Begegnung mit Nettchen.

1963 nahm sich das Fernsehen des Stoffes an. Nach einem Drehbuch von Leopold Ahlsen (geb. 1927) drehte die BAVARIA Film-Gesellschaft unter

der Regie von Paul Verhoeven einen von der Kritik als 'vergnüglich' gelobten Film, in dem der damals namhafte Hamburger Bühnenschauspieler

Hanns Lothar die Hauptrolle spielte. Auch hier hielt man wie in der Käutner-Verfilmung die reine Verwechslungs-Geschichte für nicht ergiebig

genug und führte einen Grafen Strapinski als kriminellen Doppelgänger des verkannten Schneidergesellen ein . - Leider stand

eine Kopie des Filmes zur genaueren Kennzeichnung nicht zur Verfügung.

|

|

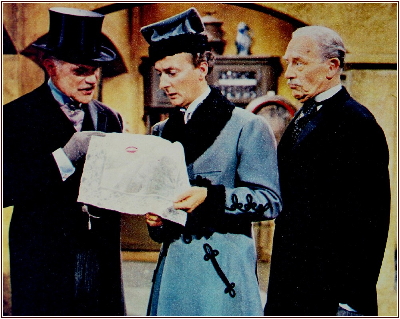

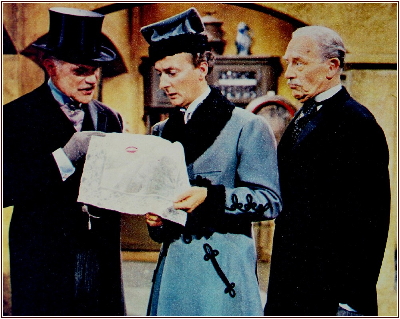

Erwin Klietsch (1904 -nach 1970) als Nettchens Vater, Hanns Lothar (1929-1967) als Graf Wenzel und Hans Zesch-Ballot (1896-1972) als Herr Gabwiler

|

|

|

Monika Peitsch (geb. 1938) als Nettchen

|

"Kleider machen Leute" ist unter den Seldwyla-Novellen der zweiten Folge von Anfang an am meisten aufgefallen. Die Geschichte

des Schneidergesellen, der auf Grund seiner Kleider für etwas Besseres gehalten wird und dadurch in allerlei Abenteuer hineingerät,

konnte einem schon bekannt vorkommen, wenn man von ihr nur hörte. Schon im Oktober 1873, noch bevor die deutsche Ausgabe auf

dem Markt war, erschien in einer französisch-schweizerischen Zeitschrift eine Übersetzung, "L'Habit fait l'homme", für

die der Stuttgarter Verlag die Korrekturfahnen ausgeliehen hatte. Ihr folgten noch zu Kellers Lebzeiten Übersetzungen ins Englische

und Dänische, später solche in viele weitere Sprachen.

"Kleider machen Leute" ist unter den Seldwyla-Novellen der zweiten Folge von Anfang an am meisten aufgefallen. Die Geschichte

des Schneidergesellen, der auf Grund seiner Kleider für etwas Besseres gehalten wird und dadurch in allerlei Abenteuer hineingerät,

konnte einem schon bekannt vorkommen, wenn man von ihr nur hörte. Schon im Oktober 1873, noch bevor die deutsche Ausgabe auf

dem Markt war, erschien in einer französisch-schweizerischen Zeitschrift eine Übersetzung, "L'Habit fait l'homme", für

die der Stuttgarter Verlag die Korrekturfahnen ausgeliehen hatte. Ihr folgten noch zu Kellers Lebzeiten Übersetzungen ins Englische

und Dänische, später solche in viele weitere Sprachen.

Ein Ärgernis war Keller die Nach- und Umbildung der Geschichte durch die Schweizer Schriftstellerin Goswina

von Berlepsch (1845-1916). In ihrer Novelle "Der Chevalier" (in "Ledige Leute", Leipzig 1886) bringt es ein Schneider - unehelicher

Sohn eines Grafen - durch Fleiß, und Umsicht bis zum Teilhaber eines großen Kleidungsgeschäftes und gewinnt dabei so viel an Weltkenntnis

und Lebensart, dass er sich für Höheres bestimmt glaubt. Eine Reise bringt ihn mit Adligen zusammen, die ihn für einen Grafen halten, eine

Romanze zu einem jungen Mädchen entwickelt sich, bis er bei der Verlobung mit ihr gestehen muss, dass er von Beruf Schneider ist.

Die adlige Familie verstößt ihn, und er endet mit dem Spottnamen 'Chevalier' als einsamer Sonderling. Keller fand, dass

die Schriftstellerin seine Novelle nur umgenäht hat[te] wie der Schneider eine alte Jacke, doch lässt diese

Variante mehr schon an Thomas Manns Hochstapler Felix Krull (1955) denken, als dass sie noch an "Kleider machen

Leute" erinnert.

Ein Ärgernis war Keller die Nach- und Umbildung der Geschichte durch die Schweizer Schriftstellerin Goswina

von Berlepsch (1845-1916). In ihrer Novelle "Der Chevalier" (in "Ledige Leute", Leipzig 1886) bringt es ein Schneider - unehelicher

Sohn eines Grafen - durch Fleiß, und Umsicht bis zum Teilhaber eines großen Kleidungsgeschäftes und gewinnt dabei so viel an Weltkenntnis

und Lebensart, dass er sich für Höheres bestimmt glaubt. Eine Reise bringt ihn mit Adligen zusammen, die ihn für einen Grafen halten, eine

Romanze zu einem jungen Mädchen entwickelt sich, bis er bei der Verlobung mit ihr gestehen muss, dass er von Beruf Schneider ist.

Die adlige Familie verstößt ihn, und er endet mit dem Spottnamen 'Chevalier' als einsamer Sonderling. Keller fand, dass

die Schriftstellerin seine Novelle nur umgenäht hat[te] wie der Schneider eine alte Jacke, doch lässt diese

Variante mehr schon an Thomas Manns Hochstapler Felix Krull (1955) denken, als dass sie noch an "Kleider machen

Leute" erinnert.

Frühzeitig bot sich der Stoff auch für die Bühne an. Allein drei Opern wurden nach ihm komponiert,

am bekanntesten die des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky (1871-1942), die 1910 in Wien erstmals aufgeführt

wurde. Sie folgt in einem Vorspiel und zwei (später drei) Akten dem äußeren Geschehen der Novelle genau, was nur zeigt,

dass die Geschichte schon in sich dramenähnlich aufgebaut ist. Eine zweite Oper komponierte 1934 der Münchner Komponist

Joseph Suder (1892-1980), uraufgeführt 1964 im bayerischen Coburg, und eine dritte der Österreicher Marcel Rubin (1905-1995),

uraufgeführt 1973 in Wien. Aber auch ein Hörspiel entstand - schon 1932 - nach dem Stoff, 1939 eine Komödie des

Drehbuch-Schreibers Arnold Schwengeler und in jüngerer Zeit noch eine ausgearbeitete Pantomime (Schehadè, Paris 1973)

und sogar eine 'Revue für Kinder ab drei Jahren' (Gerhards /Knappe /Merz, Verden 2004).

Frühzeitig bot sich der Stoff auch für die Bühne an. Allein drei Opern wurden nach ihm komponiert,

am bekanntesten die des österreichischen Komponisten Alexander Zemlinsky (1871-1942), die 1910 in Wien erstmals aufgeführt

wurde. Sie folgt in einem Vorspiel und zwei (später drei) Akten dem äußeren Geschehen der Novelle genau, was nur zeigt,

dass die Geschichte schon in sich dramenähnlich aufgebaut ist. Eine zweite Oper komponierte 1934 der Münchner Komponist

Joseph Suder (1892-1980), uraufgeführt 1964 im bayerischen Coburg, und eine dritte der Österreicher Marcel Rubin (1905-1995),

uraufgeführt 1973 in Wien. Aber auch ein Hörspiel entstand - schon 1932 - nach dem Stoff, 1939 eine Komödie des

Drehbuch-Schreibers Arnold Schwengeler und in jüngerer Zeit noch eine ausgearbeitete Pantomime (Schehadè, Paris 1973)

und sogar eine 'Revue für Kinder ab drei Jahren' (Gerhards /Knappe /Merz, Verden 2004).

Wichtiger für die Popularität der Geschichte wurden aber die drei Verfilmungen. Die erste entstand schon 1921

unter der Regie von Hans Steinhoff (1885-1945), als zweite folgte 1940 die durch Helmut Käutner (1908-1980)

mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle und eine weitere gab es 1963 durch Paul Verhoeven und den Westdeutschen Rundfunk

mit Hanns Lothar. Die beiden jüngeren Filme werden am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt

und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Wichtiger für die Popularität der Geschichte wurden aber die drei Verfilmungen. Die erste entstand schon 1921

unter der Regie von Hans Steinhoff (1885-1945), als zweite folgte 1940 die durch Helmut Käutner (1908-1980)

mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle und eine weitere gab es 1963 durch Paul Verhoeven und den Westdeutschen Rundfunk

mit Hanns Lothar. Die beiden jüngeren Filme werden am Ende dieser Ebene, unter den Bildern des sechsten Teils, vorgestellt

und mit jeweils einem kurzen Szenenausschnitt dokumentiert.

Die weitaus größte Verbreitung erfuhr die Novelle aber dadurch, dass sie zur Schullektüre wurde. Das begann schon in den

1920er Jahren, setzte sich über das Dritte Reich hinweg in beiden Teilen Deutschlands fort und hält bis heute an. Zahlreiche

Ausgaben kamen allein für diesen Zweck auf den Markt, auch solche mit nur ausgewählten Textpartien für den

fremdsprachlichen Unterricht, und natürlich eine Reclam-Ausgabe im Jahre 1940.

Die weitaus größte Verbreitung erfuhr die Novelle aber dadurch, dass sie zur Schullektüre wurde. Das begann schon in den

1920er Jahren, setzte sich über das Dritte Reich hinweg in beiden Teilen Deutschlands fort und hält bis heute an. Zahlreiche

Ausgaben kamen allein für diesen Zweck auf den Markt, auch solche mit nur ausgewählten Textpartien für den

fremdsprachlichen Unterricht, und natürlich eine Reclam-Ausgabe im Jahre 1940.

Die Karriere von "Kleider machen Leute" als Schultext hat es gleichzeitig allerdings mit sich gebracht, dass illustrierte Ausgaben von

dem Werk nicht allzu viele erschienen sind. Es sind nicht einmal zwei Dutzend, und die Mehrzahl von ihnen enthält nur wenig ansehnliche

Federzeichnungen. Oder hat das eher mit dem die Fantasie nicht besonders anregenden, allzu äußerlichen Geschehen zu tun? Etwas

anderes als der Verlauf der Handlung ist den Illustrationen jedenfalls kaum zu entnehmen, sodass hier eine Bildauswahl aus sieben

der Ausgaben genügt.

Die Karriere von "Kleider machen Leute" als Schultext hat es gleichzeitig allerdings mit sich gebracht, dass illustrierte Ausgaben von

dem Werk nicht allzu viele erschienen sind. Es sind nicht einmal zwei Dutzend, und die Mehrzahl von ihnen enthält nur wenig ansehnliche

Federzeichnungen. Oder hat das eher mit dem die Fantasie nicht besonders anregenden, allzu äußerlichen Geschehen zu tun? Etwas

anderes als der Verlauf der Handlung ist den Illustrationen jedenfalls kaum zu entnehmen, sodass hier eine Bildauswahl aus sieben

der Ausgaben genügt.

Zur erfolgreichsten Umsetzung des Stoffes wurde der 1940 gedrehte Film

von Helmut Käutner (1908-1980) mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Die heute mitunter zu lesende

Einschätzung, es handle sich bei diesem Film um eine Satire auf den Uniformwahn des Dritten Reiches, hält einer

Nachprüfung allerdings nicht stand. Zum einen gab es diesen 'Wahn' so ausgeprägt gar nicht (anders als in der

Wilhelminischen Zeit, für die Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick" (1931) ihn verspottete), sondern das

modische Leitbild selbst in der nationalsozialistischen Führungsschicht war der lässig-elegant gekleidete Zivilist.

Zum anderen macht Wenzel Strapinski durch seine Kleidung ja sein Glück und reift dabei auch persönlich

von einem allzu bescheidenen Schneiderlein zu einem passablen jungen Mann. Das Kleid zeigt letztlich nur, was in

ihm steckt, und was die Gesellschaft 'wähnt', ist gar nicht so verkehrt.

Zur erfolgreichsten Umsetzung des Stoffes wurde der 1940 gedrehte Film

von Helmut Käutner (1908-1980) mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Die heute mitunter zu lesende

Einschätzung, es handle sich bei diesem Film um eine Satire auf den Uniformwahn des Dritten Reiches, hält einer

Nachprüfung allerdings nicht stand. Zum einen gab es diesen 'Wahn' so ausgeprägt gar nicht (anders als in der

Wilhelminischen Zeit, für die Zuckmayers "Hauptmann von Köpenick" (1931) ihn verspottete), sondern das

modische Leitbild selbst in der nationalsozialistischen Führungsschicht war der lässig-elegant gekleidete Zivilist.

Zum anderen macht Wenzel Strapinski durch seine Kleidung ja sein Glück und reift dabei auch persönlich

von einem allzu bescheidenen Schneiderlein zu einem passablen jungen Mann. Das Kleid zeigt letztlich nur, was in

ihm steckt, und was die Gesellschaft 'wähnt', ist gar nicht so verkehrt.

Die satirischen Züge der Novelle werden von Käutner vielmehr in freundlicher Unterhaltung aufgelöst. Der Film

beginnt mit einer längeren Szene, in der der Schneider sich in schöner Kleidung auch ein schöneres Leben erträumt

und sich dabei selbst den Frack anmisst, den er für einen Kunden fertigstellen soll. Aus diesem Grund auf die Straße

gesetzt, wird er - wie bei Keller - von einer Kutsche mitgenommen

und für einen Grafen gehalten. Der Graf, dem die Kutsche gehört, kommt hier dann aber selbst ins Spiel, indem er sich

für Strapinskis Diener ausgibt und seine Geldausgaben bezahlt. Ein Fräulein von Serafin, das sich für Strapinski interessiert,

wird von diesem zugunsten Nettchens zurückgewiesen, erhält dafür aber den echten Grafen zum Mann.

So mündet Kellers Gesellschafts-Satire in eine amüsante Rollentausch-Geschichte ein, in der besonders Heinz Rühmann

sein komödiantisches Talent zur Geltung bringen kann.

Die satirischen Züge der Novelle werden von Käutner vielmehr in freundlicher Unterhaltung aufgelöst. Der Film

beginnt mit einer längeren Szene, in der der Schneider sich in schöner Kleidung auch ein schöneres Leben erträumt

und sich dabei selbst den Frack anmisst, den er für einen Kunden fertigstellen soll. Aus diesem Grund auf die Straße

gesetzt, wird er - wie bei Keller - von einer Kutsche mitgenommen

und für einen Grafen gehalten. Der Graf, dem die Kutsche gehört, kommt hier dann aber selbst ins Spiel, indem er sich

für Strapinskis Diener ausgibt und seine Geldausgaben bezahlt. Ein Fräulein von Serafin, das sich für Strapinski interessiert,

wird von diesem zugunsten Nettchens zurückgewiesen, erhält dafür aber den echten Grafen zum Mann.

So mündet Kellers Gesellschafts-Satire in eine amüsante Rollentausch-Geschichte ein, in der besonders Heinz Rühmann

sein komödiantisches Talent zur Geltung bringen kann.

1963 nahm sich das Fernsehen des Stoffes an. Nach einem Drehbuch von Leopold Ahlsen (geb. 1927) drehte die BAVARIA Film-Gesellschaft unter

der Regie von Paul Verhoeven einen von der Kritik als 'vergnüglich' gelobten Film, in dem der damals namhafte Hamburger Bühnenschauspieler

Hanns Lothar die Hauptrolle spielte. Auch hier hielt man wie in der Käutner-Verfilmung die reine Verwechslungs-Geschichte für nicht ergiebig

genug und führte einen Grafen Strapinski als kriminellen Doppelgänger des verkannten Schneidergesellen ein . - Leider stand

eine Kopie des Filmes zur genaueren Kennzeichnung nicht zur Verfügung.

1963 nahm sich das Fernsehen des Stoffes an. Nach einem Drehbuch von Leopold Ahlsen (geb. 1927) drehte die BAVARIA Film-Gesellschaft unter

der Regie von Paul Verhoeven einen von der Kritik als 'vergnüglich' gelobten Film, in dem der damals namhafte Hamburger Bühnenschauspieler

Hanns Lothar die Hauptrolle spielte. Auch hier hielt man wie in der Käutner-Verfilmung die reine Verwechslungs-Geschichte für nicht ergiebig

genug und führte einen Grafen Strapinski als kriminellen Doppelgänger des verkannten Schneidergesellen ein . - Leider stand

eine Kopie des Filmes zur genaueren Kennzeichnung nicht zur Verfügung.