Erstes Kapitel

Von den zehn und mehr Darstellungen, die Meyer zur Geschichte der Glaubenskämpfe des 16. Jahrhunderts gekannt hat, -

- sind nur zwei für die Anlage seines 'Amuletts' von Bedeutung: der Roman "1572 - Chronique du règne de Charles IX"

von Prosper Mérimée aus dem Jahre 1829, und die "Histoire de France au seizième siècle" von Jules Michelet von

1856. Von Mérimée übernahm Meyer den Grundriss seiner Geschichte mit insbesondere einem Duell, bei dem ein Amulett den Ausschlag

gibt, während ihn die 'Geschichte Frankreichs' von Michelet mit einer Vielzahl historischer Einzelheiten versorgte, die er in seiner Handlung

verwenden konnte.

In Prosper Merimées Roman spielt sich Folgendes ab:

Zur Zeit der französischen Religionskriege begibt sich Bernhard, ein junger Protestant, nach Paris, um sich Coligny, dem Anführer der

Hugenotten, zur Verfügung zu stellen. Eines Tages wird er dort von der ebenso bigotten wie leichtfertigen Hofdame Diane de Turgis

bemerkt, die ihren ständigen Begleiter Comminges daraufhin links liegen lässt. Der, ein gewandter Fechter, zettelt deshalb mit Bernhard

einen Streit an, der ein Duell unvermeidlich macht. Vor dem Kampf gibt Diane ihrem Favoriten ein Amulett, das ihm, obwohl er nicht an so etwas glaubt,

den Beistand des Himmels sichern soll.

Tatsächlich rettet dieses Amulett Bernhard das Leben, da es den Stoß des anderen ablenkt und ihm den entscheidenden Gegenstoß

ermöglicht. Er wird Dianes Liebhaber, doch müht sie sich vergeblich, ihn auch zum katholischen Glauben zu bekehren. In der Bartholomäusnacht

ist sie aber bereit, ihn vor seinen Verfolgern zu verstecken und aus Paris entkommen zu lassen.

Neben diese Handlung stellt sich eine zweite um Bernhards Bruder George. Dieser hat sich der katholischen Partei angeschlossen und muss sich

immer wieder fragen, wie weit er bei der Verfolgung der Hugenotten gehen darf. Nach der Bartholomäusnacht unter den Belagerern von

La Rochelle, in das sich die Hugenotten - unter ihnen Bernhard - zurückgezogen haben, trifft ihn eine Kugel, die auf Befehl Bernhards

versehentlich auf ihn abgefeuert wird. Er stirbt in der Einsicht, dass er seinen Tod mit der Wahl der katholischen Seite selbst verschuldet hat,

so wie auch Frankreich an seinem Religionskrieg selbst schuld ist.

So nahe Meyer in seinem "Amulett" diesem Geschehen - auch noch in Einzelzügen - kommt: seine Intention ist von der

Merimées völlig verschieden. Bei Merimée beruhen alle Konflikte auf persönlicher Schuld, auf Versäumnissen, falschen

Ansichten, verwerflichen Begierden, jeder Gedanke an ein Eingreifen höherer Mächte - oder Gottes - in die Ereignisse scheidet aus. Selbst

noch das Amulett beweist hier nichts. Der sonst gute Fechter Comminges ist nur schlecht ausgeschlafen, unkonzentriert, durch seine Eifersucht

übermäßig gereizt und verliert deshalb den Kampf. Und so in allem: es sind die Menschen, die sich bewähren oder nicht

bewähren, und vorherbestimmt ist da gar nichts.

Wie anders bei Meyer! Sein "Amulett" will geradezu den Beweis für die Vorherbestimmtheit des menschlichen Lebens

antreten, es scheint, als habe er allein das mit seiner Aufnahme der Merimée-Konstellation bezweckt. Gewisse Ähnlichkeiten in der

Handlung sind folglich ohne Belang, Meyer macht aus dem Stoff etwas wesentlich Anderes. Die Parallelen, die nachfolgend hier und da aufgezeigt

werden, sind deshalb auch nicht als Belege für Meyers 'Abhängigkeit' von Merimée zu verstehen, sondern sie sollen

erkennbar machen, dass er auch der bei Weitem bessere Darsteller und Erzähler ist.

Das gilt ebenso und erst recht für die Nachweise von Entsprechungen in der "Histoire de France" von Michelet. Hier sind es

überhaupt nur die historischen Sachverhalte, die Meyer übernimmt, die er von irgendwo aber ja auch übernehmen

musste. Hinweise auf diese 'Quelle' dienen also

nur der Vervollständigung des angedeuteten historischen Zusammenhangs.

Zweites Kapitel

... ein Blick in das vor ihm aufgeschlagene Buch belehrte mich, dass er nicht von meinem Falben, sondern von einem der vier apokalyptischen

Reiter sprach.

... ein Blick in das vor ihm aufgeschlagene Buch belehrte mich, dass er nicht von meinem Falben, sondern von einem der vier apokalyptischen

Reiter sprach.

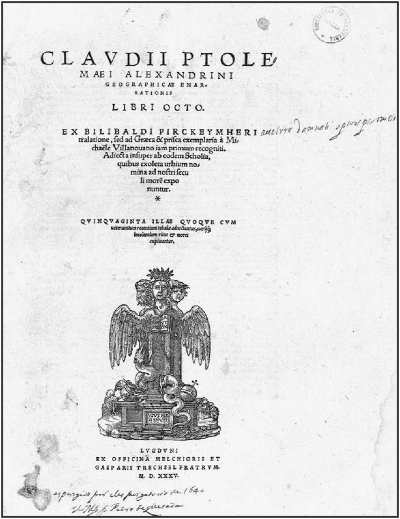

Sicherlich ist hier der Holzschnitt von den vier apokalyptischen Reitern von Albrecht Dürer (1471-1528) gemeint. Die Frage des Ohms ist allerdings

nicht leicht zu beantworten. Der Text der Apokalypse lautet (Offenbarung des Johannes Kap. 6, Vers 8):

Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der

darauf saß, dessen Name war: Der Tod, und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde,

zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden.

Die vier Reiter des Holzschnittes werden fachlich gedeutet als Sieg, Kampf, Teuerung und Tod, jene Plagen, die schon zuvor in der Offenbarung genannt

sind. Insofern bedeutet das Pferd, auf dem der Tod sitzt, auch nur den Tod und die Frage wäre unsinnig. Der Ohm will in Aufnahme der

zitierten Bibelstelle aber vermutlich darauf hinaus, dass das fahle Pferd - auch wegen der Untier-Köpfe daneben - die 'wilden Tiere' bedeutet. Das

hätte einen witzigen Hintersinn, weil einerseits das Pferd gerade nicht wild aussieht, andererseits der Falbe, den sein Neffe sich wünscht,

ein bekannt wildes Tier ist.

|

|

Albrecht Dürer: Die vier apokalyptischen Reiter

|

~~~~~~~~~~~~

... nicht nur hatte mein bibelkundiger Ohm vom Papsttum einen üblen Begriff und meinte es in der Babylonerin der Offenbarung vorgebildet

zu sehn ...

... nicht nur hatte mein bibelkundiger Ohm vom Papsttum einen üblen Begriff und meinte es in der Babylonerin der Offenbarung vorgebildet

zu sehn ...

In der Offenbarung des Johannes (Kapitel 17, Vers 4) ist Babylon der Inbegriff der Sittenlosigkeit, eine 'große Hure':

Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in

der Hand, voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das große Babylon, die Mutter

der Hurerei und aller Greuel auf Erden.

Das glänzende Papsttum ist aus der Sicht des Ohms also auch eine solche 'Babylonerin'.

~~~~~~~~~~~~

... nahm neben dem großen Admiral sein jüngerer Bruder Dandelot die erste Stelle ein, dessen weltkundige, stolze Brautfahrt

meine Einbildungskraft entzündete.

... nahm neben dem großen Admiral sein jüngerer Bruder Dandelot die erste Stelle ein, dessen weltkundige, stolze Brautfahrt

meine Einbildungskraft entzündete.

Die Geschichte von Dandelots Brautfahrt wird in J. Michelets "Histoire de France" (1859), Bd. 11, S. 329 so erzählt:

Der Hass der Guise wurde durch ein romantisches Abenteuer geschürt, das von Colignys Bruder ausging. Eine große lothringische

Dame, geborene Prinzessin von Salm und Witwe des Herrn von Assenleville, schwor, dass sie keinen anderen zum Mann nehmen

wolle als Dandelot. Ihre ganze Familie, allesamt überzeugte Katholiken, widersprach vergebens. Vergebens stellte man ihr vor, dass

ihre Ländereien vor den Mauern von Nancy lagen, sich also im Herrschaftsbereich des Herzogs von Lothringen und der Guise befanden,

sodass sie nicht einmal würde heiraten können, ohne das Wagnis einer Schlacht einzugehen. Nichts brachte sie von ihrem

Vorhaben ab.

Als Dandelot aufgefordert wurde, sich aus diesem Anlass in Feindesland zu begeben, scharte er hundert entschlossene

Männer um sich, und obwohl er wusste, dass alle Guise sich gerade beim Herzog aufhielten, kam er nach Nancy. Dreimal verweigert

man ihm den Zugang. Trotzdem verbleibt er in der Vorstadt, und seine Reiter erfrischen sich. Dann macht sich der Trupp bei

helllichtem Tage und unter Getöse zum Schloss der Dame auf. Bei der Zugbrücke feuern alle ihre Musketen ab. Davon

erzitterten die Fenster der Guise, die, nur durch die Breite des Flüsschens getrennt, gegenüber lagen. Und ihre Herzen

erbebten. Der Kardinal seufzte. Der kleine Guise (er war 14 Jahre alt) sagte: "Hätte ich doch nur eine Muskete, um auf

diesen Pöbel zu schießen!..."

Drei Tage und drei Nächte lang feierte man das Fest mit Lärm und Lust, länger als notwendig, um der Nachbarn

Zorn zu erregen. Dann saß Madame Dandelot hinter ihrem Helden auf, sagte ihrem Gut Lebewohl und folgte ihm, stolz und arm, in die

Wechselfälle des Bürgerkriegs.

(Übersetzt von

Ulrich Krafft)

Drittes Kapitel

"Heilten der Schatten St. Petri und die Schweißtüchlein St. Pauli Kranke", versetzte Boccard mit großer Gelassenheit,

"warum sollten nicht auch die Gebeine der Heiligen Wunder wirken?"

"Heilten der Schatten St. Petri und die Schweißtüchlein St. Pauli Kranke", versetzte Boccard mit großer Gelassenheit,

"warum sollten nicht auch die Gebeine der Heiligen Wunder wirken?"

Anspielung auf die Apostelgeschichte des Lukas, in der es in Kapitel 5 (Vers 15) heißt, dass die Menschen die Kranken auf die Straße

hinausgetragen hätten, "damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele", und in Kapitel 19 (Vers 12),

dass man von Paulus "die Schweißtücher und andere Tücher, die er auf seiner Haut getragen hatte", zur Heilung von Kranken

verwenden konnte.

Viertes Kapitel

Der Admiral mochte damals fünfzig Jahre zählen, aber seine Haare waren schneeweiß und eine fieberische

Röte durchglühte die abgezehrten Wangen.

Der Admiral mochte damals fünfzig Jahre zählen, aber seine Haare waren schneeweiß und eine fieberische

Röte durchglühte die abgezehrten Wangen.

In dem Roman von Prosper Merimée wird Coligny so beschrieben (S. 69):

Er war sehr einfach und ganz schwarz gekleidet. Sein Wuchs war hoch, aber etwas gewölbt und die Strapazen des Kriegs

hatten auf seiner kahlen Stirne mehr Furchen gezogen als die Jahre. Ein langer weißer Bart wallte auf seine Brust herab. Seine von Natur

eingefallenen Wangen schienen es noch mehr wegen einer Wunde, deren hohle Narbe kaum durch seinen langen Schnurrbart verdeckt wurde ... Bei dem

Anblick dieses großen Mannes, der für seine Glaubensgenossen mehr als ein König war - denn in seiner Person vereinigten sich ein Held

und ein Heiliger - fühlte sich [Bernhard von] Mergy von solcher Verehrung durchdrungen, daß er hinangehend ein Knie zur Erde beugte.

Er schaute wie ein Richter in Israel.

Er schaute wie ein Richter in Israel.

Das alttestamentliche 'Buch der Richter' nennt eine Reihe von Richtern als Führer des Volkes Israel und schildert, wie sie

dieses Volk zum rechten Glauben zu erziehen versuchten.

Michelet in der "Histoire de France" spricht in Bd. 11, S. 380 von 'diesem Haupt eines Richters in Israel'.

~~~~~~~~~~~~

... den Titel des Folianten aufblätternd fragte er mich: "Wisst Ihr, was ich da lese? ..." Ich las in lateinischer Sprache: 'Die

Geographie des Ptolemäus, herausgegeben von Michael Servetus.'

... den Titel des Folianten aufblätternd fragte er mich: "Wisst Ihr, was ich da lese? ..." Ich las in lateinischer Sprache: 'Die

Geographie des Ptolemäus, herausgegeben von Michael Servetus.'

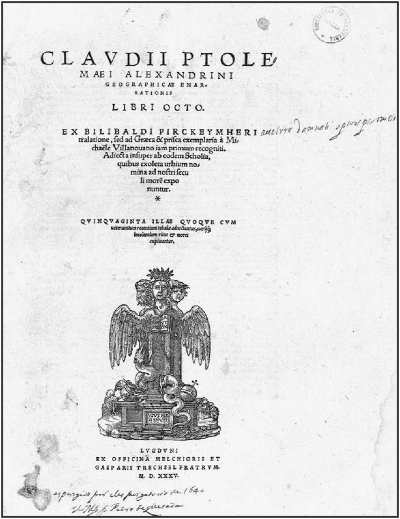

Die aus dem 2. Jahrhundert stammende Geographie des Griechen Ptolemäus ist die wichtigste Welt- und Kosmos-Darstellung des Altertums

und bestimmte bis zu Kopernikus das Weltbild des Abendlandes. Der spanische Gelehrte Michael Servet (1511-1553) gab sie 1535 und 1541

in Lyon neu heraus. Als 'Foliant' - im Buchformat Folio - war die Ausgabe 45 cm hoch und 30 cm breit.

|

|

Die Titelseite der Ptolemäus-Ausgabe von Michael Servet

|

~~~~~~~~~~~~

In der kleinen Druckschrift, die der Admiral über seine Verteidigung von St. Quentin veröffentlicht hatte und die ich auswendig wusste ...

In der kleinen Druckschrift, die der Admiral über seine Verteidigung von St. Quentin veröffentlicht hatte und die ich auswendig wusste ...

Colignys Memoiren mit dem Titel "Mémoires sur ce qui se passa au siège de Saint-Quentin" erschienen erst 1643,

also lange nach seinem Tod, und enthalten nichts zu seinem Übertritt zum Protestantismus.

~~~~~~~~~~~~

Der Pater auf der Kanzel, ein junger blasser Franziskanermönch mit südlich feurigen Augen und zuckendem Mienenspiel, gebärdete

sich so seltsam heftig, dass er mir erst ein Lächeln abnötigte ...

Der Pater auf der Kanzel, ein junger blasser Franziskanermönch mit südlich feurigen Augen und zuckendem Mienenspiel, gebärdete

sich so seltsam heftig, dass er mir erst ein Lächeln abnötigte ...

In J. Michelets "Histoire de France" (S. 411f.) heißt es über Panigarola:

Aber der heftigste von allen, ein redegewaltiger, feuriger, geistvoller Prediger, ein eindringlicher Schauspieler, ein flammender Redner,

war der Franziskaner Panigarola, von dessen Wirkung schon gesprochen wurde. Er war ein junger Milanese, der ein ungezügeltes

Leben führte und durch ein zweifelhaftes, übles Duell bekannt geworden war, aus dem er nicht eben strahlend hervorging, bevor er die

Franziskanerkutte anlegte. Pius V., der gewalttätigste unter den Päpsten, der unerschütterlich massakrierte und in allen

seinen Briefen das Metzeln vertritt, hörte Panigarola und glaubte, dass dieser fürchterliche Schauspieler der einzig würdige

Vertreter dieser Sache war. Er tat für ihn, was man einst für Loyola getan hatte. Er schickte ihn als Studenten nach Paris.

Der Student aber lehrte; seine donnernde Lehre lehrte das Gemetzel und predigte das Werk des Blutes.

(Übersetzt von Ulrich Krafft)

~~~~~~~~~~~~

Wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus! Wenn dich deine rechte Hand ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir,

denn, siehe, es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verderbe, als dass dein ganzer Leib in das nie verlöschende Feuer

geworfen werde!

Wenn dich dein Auge ärgert, so reiße es aus! Wenn dich deine rechte Hand ärgert, so haue sie ab und wirf sie von dir,

denn, siehe, es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verderbe, als dass dein ganzer Leib in das nie verlöschende Feuer

geworfen werde!

Nach dem Evangelium des Matthäus (Kapitel 5, Vers 29) sind das Worte von Jesus Christus zum Thema Ehebruch und der - vielleicht durch

das Auge oder die Hand - ausgelösten Neigung dazu.

~~~~~~~~~~~~

Nachdem der Italiener seine Rede mit einer Handbewegung geschlossen, die mir eher einer Fluchgebärde als einem Segen

zu gleichen schien, begann das Volk in dichtem Gedränge aus der Pforte zu strömen ...

Nachdem der Italiener seine Rede mit einer Handbewegung geschlossen, die mir eher einer Fluchgebärde als einem Segen

zu gleichen schien, begann das Volk in dichtem Gedränge aus der Pforte zu strömen ...

Eine ähnliche Brandpredigt hält in Merimées Roman ein Pater Lubin, und auch hier wird beim Verlassen der Kirche

erstmals der Duellgegner Comminges von dem Hugenotten Bernhard von Mergy in den Blick genommen - als Begleiter der Gräfin von Turgis.

Es heißt dort (S. 66):

Mergy hatte kaum Zeit, einen Blick auf die Gräfin zu werden. Ohne sich eine deutliche Vorstellung von ihre Zügen

machen zu können, hatten diese doch eines großen Eindrucks auf ihn nicht verfehlt; Comminges aber war ihm unaussprechlich

widerwärtig geworden, ohne daß er sich von dem Warum Rechenschaft zu geben wußte. ... Wenn nun, dachte er, die schöne

Gräfin zufällig einen aus dieser Menge liebte, so würde der Verhaßte Comminges ihn umbringen; er hat geschworen, Jeden,

den sie liebt, zu tödten. Unwillkürlich legte er die Hand an seinen Degengriff ...

Fünftes Kapitel

"Da steht unter den tapfersten meiner Leute, mit einem Kreuze bezeichnet, der Name Sadow, mir dünkt, es war ein Deutscher.

Sollte dieser Name mit dem Eurigen derselbe sein?"

"Da steht unter den tapfersten meiner Leute, mit einem Kreuze bezeichnet, der Name Sadow, mir dünkt, es war ein Deutscher.

Sollte dieser Name mit dem Eurigen derselbe sein?"

Eine ähnliche Szene gibt es bei Merimée. Als sich Bernhard von Mergy hier erstmals Coligny vorstellt (S. 69f.), vollzieht sich seine Aufnahme

folgendermaßen:

Er [Coligny] warf einen schnellen Blick auf die Wappen des Siegels. - "Das kommt von meinem alten Kameraden, dem Baron v.

Mergy!" sagte er, "und Ihr gleicht ihm so sehr, junger Mann, daß Ihr sein Sohn seyn müsset?"

"Hoher Herr, mein Vater hätte gewünscht, daß sein Alter ihm erlaubte, selbst zu kommen und Euch seine

Hochachtung zu erweisen."

"Meine Herren", sagte Coligny, nachdem er den Brief gelesen, zu seiner Umgebung gewendet, "ich stelle Euch den

Sohn des Baron v. Mergy vor, der mehr als zweihundert Stunden gemacht hat, um einer der Unsrigen zu werden. ... Meine Herren, ich bitte

um Eure Freundschaft für diesen Jüngling: Ihr alle heget hohe Achtung für seinen Vater."

Und augenblicklich empfieng Mergy zwanzig Begrüßungen und ebensoviele Dienstanbietungen.

~~~~~~~~~~~~

Was mir der Admiral übergeben hatte, war ein Memorandum, das er an den Prinzen von Oranien richtete.

Was mir der Admiral übergeben hatte, war ein Memorandum, das er an den Prinzen von Oranien richtete.

Über die Gründe für Colignys Memorandum heißt es in J. Michelets "Histoire de France" (1859), Bd. IX, S. 380 :

Frankreich bot sich die beste Gelegenheit seit zweihundert Jahren. Die Niederlande öffneten sich. Der Herzog von

Alba befand sich in einer furchtbaren Lage; er war auf einmütigen und unbesiegbaren Widerstand gestoßen, nicht mehr

von Protestanten, sondern von Katholiken. Er wurde aufs Niederträchtigste von seinem König im Stich gelassen, der nun

vor den Flamen den Guten und Sanften abgab, und hatte kaum mehr die Kraft, seine Verzweiflung zu verbergen. Darüber verlor er

fast den Verstand und wandte sich an Hellseher. "Er schien dem Tode nahe."

(Übersetzt von Ulrich Krafft)

~~~~~~~~~~~~

... öffnete mir dieser ein Kabinett mit den Worten: "Dies ist das Studierzimmer des Königs."

Da herrschte eine gräuliche Unordnung. Der Boden war mit Notenheften und aufgeblätterten Büchern bestreut.

... öffnete mir dieser ein Kabinett mit den Worten: "Dies ist das Studierzimmer des Königs."

Da herrschte eine gräuliche Unordnung. Der Boden war mit Notenheften und aufgeblätterten Büchern bestreut.

Das Zimmer und auch das Verhalten des Königs werden von Merimée ähnlich beschrieben. Dort ist es

Bernhard von Mergys Bruder Georg, der mit dem König zu tun hat (S. 147f.):

Der Kapitän [Georg] blieb in ehrerbietiger Haltung sechs Schritte von dem Tisch aufrecht stehen und hatte Muße,

seine Blicke in dem Zimmer umhergehen zu lassen und die Verzierung desselben im Einzelnen zu beobachten.

DasGeräthe war ziemlich einfach, und der Schmuck bestand höchstens in Jagdgeräthen, welche ohne Ordnung an

der Mauer hiengen. Ein ziemlich gutes Gemälde der heiligen Jungfrau nebst einem großen Buchsbaumzweig darüber war

zwischen einer langen Arkebuse und einem Jagdhorn angebracht. Den Schreibtisch des Monarchen bedeckten Papiere und Bücher. Auf

dem Fußboden lagen ein Rosenkranz und ein kleines Horenbuch vermischt mit Netzen und schellenbehangenen Falkenhauben.

Ein großes Windspiel schlief auf einem Kissen daneben.

Mit einemmal warf der König in wüthender Aufregung und einem derben Fluch zwischen den Zähnen seine Feder auf den Boden.

Gesenkten Kopfs durchlief er zwei- bis dreimal in ungleichem Schritt die ganze Länge des Kabinetts. Dann plötzlich vor dem Kapitän stille

haltend, warf er auf ihn einen Blick starren Erstaunens, gleich ob er ihn zum erstenmal bemerke.

"Ah! Ihr seyd es?" sagte er, einen Schritt zurücktretend.

Die Unaufmerksamkeit des Königs setzt sich noch eine Zeitlang fort, bis sich herausstellt, dass ihm zu einem Vers das passende

Reimwort nicht einfällt.

~~~~~~~~~~~~

"Er bläst herzzerreißend", erwiderte dieser, ... " wenn er nicht ... vor dem Amboss steht und schmiedet,

dass die Funken stieben. Jetzt aber ruhen Waldhorn und Hammer. Er ist mit dem jungen Chateauguyon eine Wette eingegangen, welchem

von ihnen es zuerst gelinge, den Fuß im Munde das Zimmer auf und nieder zu hüpfen."

"Er bläst herzzerreißend", erwiderte dieser, ... " wenn er nicht ... vor dem Amboss steht und schmiedet,

dass die Funken stieben. Jetzt aber ruhen Waldhorn und Hammer. Er ist mit dem jungen Chateauguyon eine Wette eingegangen, welchem

von ihnen es zuerst gelinge, den Fuß im Munde das Zimmer auf und nieder zu hüpfen."

Bei Michelet (Bd. IX, S. 369) wird sowohl über des Königs Schmiedearbeit am Amboss wie über seine Wette mit einem

Höfling berichtet, wer es zuerst schaffe, seinen eigenen Fuß zu küssen.

Sechstes Kapitel

Der Kampf begann und ich merkte bald, dass ich einem an Behändigkeit mir überlegenen und dabei völlig

kaltblütigen Gegner gegenüberstehe. ... Blitzschnell kam der Stoß, aber die geschmeidige Stahlklinge bog sich hoch auf,

als träfe sie einen harten Gegenstand, ich parierte, führte den Nachstoß und rannte dem Grafen ... meinen Degen durch

die Brust.

Der Kampf begann und ich merkte bald, dass ich einem an Behändigkeit mir überlegenen und dabei völlig

kaltblütigen Gegner gegenüberstehe. ... Blitzschnell kam der Stoß, aber die geschmeidige Stahlklinge bog sich hoch auf,

als träfe sie einen harten Gegenstand, ich parierte, führte den Nachstoß und rannte dem Grafen ... meinen Degen durch

die Brust.

Das Duell wird bei Merimée beidhändig - mit Dolch und Degen - ausgetragen und verläuft so (S.108):

Mergy war tapfer und hatte kaltes Blut. Er verstand sich ziemlich gut auf den Stoß und war an Körperstärke weit über

Comminges, welcher zudem die Anstrengungen der vergangenen Nacht zu fühlen schien. Eine Zeit lang begnügte er sich mit

äußerster Klugheit zu pariren, aus der Mensur brechend, wenn Comminges zu weit vordrang, und ihm immer seine Rappierklinge

vor's Gesicht haltend, während er mit seinem Dolch sich die Brust deckte. Ein so unerwarteter Widerstand reizte Comminges. Man sah

ihn erblassen. Bei einem so tapfern Mann war die Blässe nur das Zeichen eines übermächtigen Zorns. Mit Wuth verdoppelte

er seine Angriffe. In einem Gang schnellte er mit großer Geschicklichkeit Mergy's Degen zur Seite und hätte ihn, durch einen

gewaltigen Nachstoß, unfehlbar durch und durch gerannt, ohne einen Umstand, welcher schier ein Wunder war und den Stoß ablenkte:

die Spitze des Rappiers begegnete der Reliquie von polirtem Gold, glitschte daran ab und nahm eine schräge Richtung. Statt in die Brust

zu dringen, ritzte sie nur die Haut, nahm eine gleiche Richtung mit der Rippe und kam zwei Zoll von der ersten Wunde wieder heraus. Ehe noch

Comminges seine Waffe zurückziehen konnte, stieß ihm Mergy den Dolch in den Kopf mit solcher Heftigkeit, daß er selbst das

Gleichgewicht verlor und zur Erde fiel. Comminges stürzte zu gleicher Zeit über ihn hin: einen Augenblick hielten die Secundanten Beide

für tot.

Siebentes Kapitel

"Wir wollen dort den Horaz zusammen lesen", warf der Fremdling ein, "wie wir es vor Zeiten in den Bädern von Aix

taten ..."

"Wir wollen dort den Horaz zusammen lesen", warf der Fremdling ein, "wie wir es vor Zeiten in den Bädern von Aix

taten ..."

In seinen Essays erwähnt Montaigne mehrmals auch die Dichtungen von Horaz (65 - 8 v. Chr.), allerdings keinen Aufenthalt in Aix-en-Provence.

Auch auf seiner Badereise 1580/81, beschrieben im "Tagebuch einer Badereise" (veröffentlicht 1774), hat er Aix

nicht besucht.

~~~~~~~~~~~~

"... sie werden, um sich in der Tugend zu stärken, das Buch Tobiä zusammen lesen!"

"... sie werden, um sich in der Tugend zu stärken, das Buch Tobiä zusammen lesen!"

Das zu den Apokryphen gehörende, von der Bibel 'abgesonderte' Buch Tobiae erzählt die Geschichten des gottgläubigen Tobit

und der gottgläubigen Sara, die dank ihrer Frömmigkeit nach Überwindung verschiedener Widrigkeiten Mann und Frau werden.

Montaignes Bemerkung bezieht sich ironisch auf das viel näher liegende irdische Begehren des jungen Paares.

~~~~~~~~~~~~

"Und, nehmt es mir nicht übel, junger Mann, Ihr Hugenotten verfehlt Euch gegen den ersten Satz der Lebensweisheit: dass

man das Volk, unter dem man wohnt, nicht durch Missachtung seiner Sitten beleidigen darf."

"Und, nehmt es mir nicht übel, junger Mann, Ihr Hugenotten verfehlt Euch gegen den ersten Satz der Lebensweisheit: dass

man das Volk, unter dem man wohnt, nicht durch Missachtung seiner Sitten beleidigen darf."

Im ersten Band der Essays schreibt Montaigne:

"Der Weise, meine ich, sollte sich zwar innerlich aus dem Menschengewühl zurückziehn, ... nach außen hin sich

aber voll und ganz an die landläufigen Formen und Normen halten. ... Denn die Regel der Regeln, das Gesetz der Gesetze besagt,

daß jeder diejenigen des Landes einzuhalten hat, in dem er lebt."

Dass Meyer selbst diese Belehrung nicht ganz gelten lassen will, lässt sich an zwei Stellen des 'Amuletts' erkennen. Zunächst erklärt

Gasparde, dass es für Schadau wichtig sei, einen hugenottischen Schneider zu haben, da er ohne diese Art Kleidung den unsittlichen

Anträgen der Hoffräuleins schutzlos ausgeliefert wäre (siehe

4. KAPITEL),

und später erzählt sie, dass sie von den Katholiken als 'Heuchlerin' bezeichnet werde, wenn sie auf

die hugenottische Kleidung verzichte (siehe

ABSATZ 18). Montaignes Belehrung,

so bedenkenswert sie wirkt, soll offenbar nur bedingt für richtig gehalten werden.

Achtes Kapitel

Rechts von mir, auf einem Balkon des ersten Stockwerks, so nahe, dass ich sie fast mit der Hand erreichen konnte, erblickte ich,

vom Mondlicht taghell erleuchtet, drei über das Geländer vorgebeugte, lautlos lauschende Gestalten.

Rechts von mir, auf einem Balkon des ersten Stockwerks, so nahe, dass ich sie fast mit der Hand erreichen konnte, erblickte ich,

vom Mondlicht taghell erleuchtet, drei über das Geländer vorgebeugte, lautlos lauschende Gestalten.

Dass der König mit seinem Gefolge auf einem Balkon den Beginn des Überfalls auf die Hugenotten erwartet habe, steht in

einem der zeitgenössischen Berichte und findet sich von etlichen historischen Darstellungen übernommen.

In J. Michelets "Histoire de France" (S. 437) wird aus einer Erinnerung König Heinrichs III. das Folgende zitiert

(der König spricht von sich als Herzog von Anjou, der er 1772 noch war, und teilweise in der 'wir'-Form):

Wir begaben uns, schreibt der Herzog von Anjou, zum Tor des Louvre neben dem Ballspielsaal in ein Zimmer, das auf den unteren

Hof schaut, um den Beginn der nächtlichen Aktion zu sehen. Wir waren noch nicht lange dort und

bedachten die Ereignisse und die Folgen einer so gewaltigen Unternehmung (an die wir, offen gesagt, bis dahin wenig gedacht hatten),

als wir einen Pistolenschuss vernahmen. Ich weiß nicht, wo genau, und auch nicht, ob er jemanden verletzte; aber ich weiß,

dass dieses Krachen tief in unseren Geist drang, dass es unsere Sinne und unseren Verstand berührte, die ergriffen wurden von

Schrecken und Furcht vor den Unruhen, die ausbrechen würden. Um dem zu begegnen, schickten wir sofort und in höchster

Eile einen Edelmann zu M. de Guise, um ihm zu sagen und ausdrücklich zu befehlen, sich in seine Gemächer zurückzuziehen

und sich wohl zu hüten, etwas gegen den Admiral zu unternehmen; dieser einzige Befehl würde allem Übrigen Einhalt

gebieten. Doch bald danach kam der Edelmann zurück und teilte uns mit, M. de Guise habe geantwortet, dass der Befehl zu

spät gekommen und der Admiral tot sei.

(Übersetzt von Ulrich Krafft)

Dass der Herzog von Anjou als König Heinrich III. die Mitverantwortung für das Gemetzel der Bartholomäusnacht von

sich wies, ist nicht weiter verwunderlich.