Zehntes Kapitel

Denn auf dem grünen Platze am Schwanenteich, recht vom Abendrote beschienen, saß die schöne gnädige Frau

...

Denn auf dem grünen Platze am Schwanenteich, recht vom Abendrote beschienen, saß die schöne gnädige Frau

...

|

|

Zeichnung von Edmund Kanoldt (1886)

|

~~~~~~~~~~~~

Sie hielten eine lange Blumengirlande in den Händen, schlossen schnell einen Kreis um mich, tanzten um mich herum

und sangen dabei: Wir bringen dir den Jungfernkranz ...

Sie hielten eine lange Blumengirlande in den Händen, schlossen schnell einen Kreis um mich, tanzten um mich herum

und sangen dabei: Wir bringen dir den Jungfernkranz ...

|

|

Zeichnung von Theodor Johannsen (1908)

|

~~~~~~~~~~~~

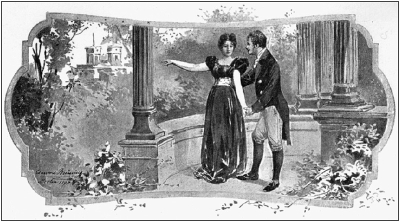

"Siehst du", sagte sie nach einem Weilchen wieder, "das weiße

Schlösschen, das da drüben im Mondschein glänzt, das hat uns der

Graf geschenkt, samt dem Garten und den Weinbergen, da werden wir

wohnen ..."

"Siehst du", sagte sie nach einem Weilchen wieder, "das weiße

Schlösschen, das da drüben im Mondschein glänzt, das hat uns der

Graf geschenkt, samt dem Garten und den Weinbergen, da werden wir

wohnen ..."

|

|

Zeichnung von Edmund Brüning (1898)

|

~~~~~~~~~~~~

Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an, und von fern schallte immerfort die Musik herüber ...

und es war alles, alles gut.

Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an, und von fern schallte immerfort die Musik herüber ...

und es war alles, alles gut.

|

|

Zeichnung von Hans Wildermann (1941)

|

Die Filme

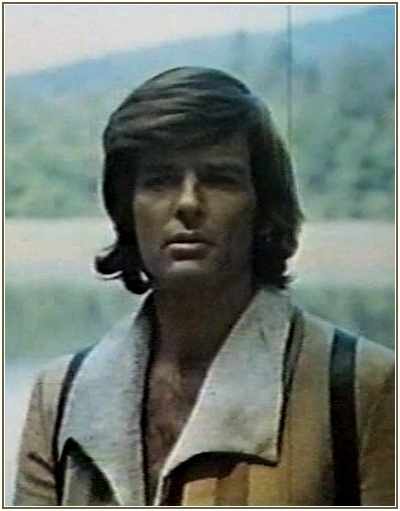

Eine zweite Serie von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen die

beiden Verfilmungen dar, wobei eine

frühe von 1922 hier unberücksichtigt bleibt.

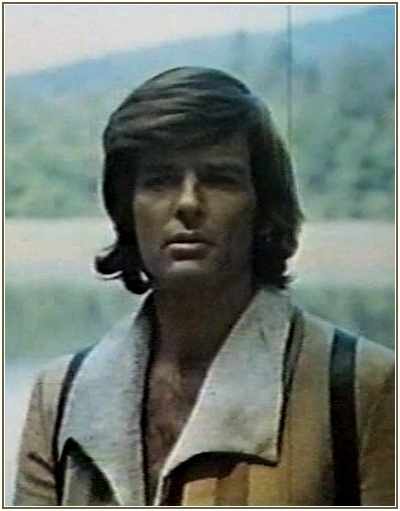

Zu der einen kam es 1973 durch die DEFA mit Dean Reed

in der Titelrolle, dem Country-Sänger und Schauspieler aus Denver/Colorado (geb. 1938), der 1972 einer

Frau wegen in die DDR übersiedelte, ein Pop-Star des Ostens wurde und 1986 dort unter mysteriösen Umständen

- vermutet wird Selbstmord - ums Leben kam. Der Film von Celino Bleiweiß (geb. 1938) ist gänzlich auf ihn

ausgerichtet und weicht schon in dieser Hinsicht von der Textvorlage ab. Zum jungen Müllerburschen

nämlich taugt der 35-jährige Dean Reed so wenig, dass man von einer

'Taugenichts'-Verfilmung kaum mehr sprechen kann. Es geht eigentlich nur darum, ihn als 'fahrenden Sänger'

in Szene zu setzen, die Handlung der Novelle ist dafür lediglich das Vehikel. Die eigens für den Film geschriebenen

Lieder, von Reed mit unverkennbar angelsächsischem Akzent vorgetragen, sind allerdings allesamt so einfältig,

dass sicherlich auch sein Publikum davon nicht beeindruckt war.

An einigen Stellen blitzt allerdings etwas DDR-Opposition auf, geschickt als Kritik an der Feudalgesellschaft getarnt. So singt Dean Reed -

abweichend vom Novellentext - das bekannte "Die Gedanken sind frei", was leicht auf die Einschränkungen

der Meinungsfreiheit in der DDR zu beziehen war. Auch die eine und andere Bemerkung über das Lästige der Arbeit und die

Annehmlichkeiten des Nichtstuns passen zum 'sozialistischen Menschenbild' dieser Zeit nicht. Und einmal auch wundert sich der

Taugenichts über die Angst eines Mädchens vor seiner amtlichen Autorität und sinniert über den Unsinn von

Zollschranken, an denen nie jemand vorbeikommt. Die Antwort des Portiers, es sei nun einmal so vorgeschrieben (während er die

Schranke mit einem Lappen noch nachpoliert), ist eine kaum zu verkennende Spitze gegen die Schlagbäume rings

um die DDR.

Die Szene an der Zollschranke aus dem DEFA-Film von 1973.

Die Szene an der Zollschranke aus dem DEFA-Film von 1973.

Ansonsten bietet der Film eine ausgesuchte Moden- und Kostümschau

mit vielen schönen Gesichtern, darunter das der 30-jährigen Hannelore Elsner, die damals als westdeutsche

Schauspielerin dieser DEFA-Produktion wohl einen Hauch 'Weltniveau' verleihen sollte.

|

|

Dean Reed (1938-1986) als Taugenichts

|

|

|

Die Damen in der Kutsche

|

|

|

Hannes Fischer (1925-1989) als Portier

|

|

|

Monika Woytowicz (geb. 1944) als Kammerzofe

|

|

|

Die Schlossgesellschaft bei der Kahnfahrt

|

|

|

Hannelore Elsner (geb. 1942) als Gräfin

|

|

|

Anna Dziadyk (geb. 1951) als geheimnisvolle Schöne

|

|

|

Die Schöne mit dem Schlossherren

|

|

|

Der Taugenichts in Italien im Gespräch mit dem 'Spion'

|

|

|

Dean Reed als Taugenichts bei dem Räuber Rinaldo Rinaldini

|

|

|

Die 22jährige Anna Dziadyk als Aurelie

|

~~~~~~~~~~~~

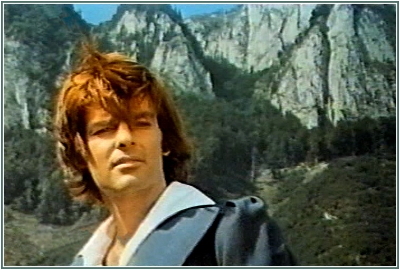

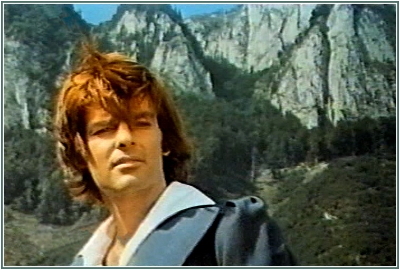

Einen

zweiten 'Taugenichts'-Film drehte 1978 Bernhard Sinkel (geb. 1940). Auf eine milieugerechte Ausstattung ist

hier viel Wert gelegt, aber das Resultat wird der Novelle nicht gerecht. Sinkels Film hat es vorwiegend auf 'Gesellschaftskritik' im

Sinne der 68er Studentenbewegung abgesehen, d.h. auf den Gegensatz zwischen einem gesund-naiven Taugenichts und einer

starren, kranken oder deformierten Umgebung, schießt jedoch in seiner didaktischen Absichtlichkeit nach beiden Seiten

über das Ziel hinaus. Der Taugenichts zappelt und hampelt sich so ungehemmt durch die Welt, dass von Natürlichkeit nicht

mehr die Rede sein kann, während die gepuderten Adligen ihn anstaunen, als hätten sie noch nie in

ihrem Leben jemanden aus dem Volk gesehen. Mit anderen Worten: Die Welt von 1820 wird in diesem Film in Szene gesetzt, als

sei sie ein Zoo, kaum etwas von dem, was man mitfühlend dem 'Taugenichts' noch abgewinnen kann, bleibt übrig.

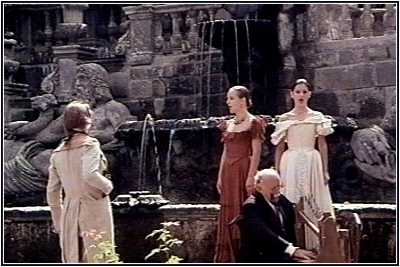

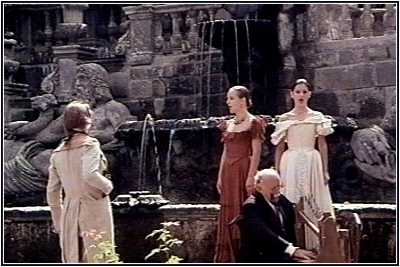

Der Taugenichts erstmals im Schloss - eine Szene aus dem Film von 1978.

Der Taugenichts erstmals im Schloss - eine Szene aus dem Film von 1978.

In seiner Handlung ist der Film ganz auf die Flucht von Leonhard und Flora ausgerichtet, viel deutlicher als in der

Novelle wird sie zum Mittelpunkt des Geschehens. Immerhin entsteht dadurch eine nachvollziehbare Erzählung,

bis hin zu dem Schluss, wo der Taugenichts von seiner Herrschaft eine Dampfmühle vermacht bekommt und in der Ehe

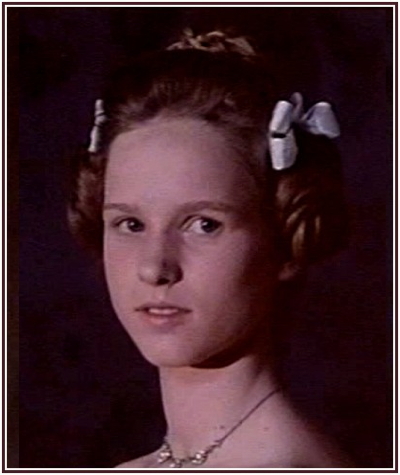

mit Aurelie auch persönlich eingefangen und gezähmt wird. Diese Aurelie allerdings ist fehlbesetzt: die

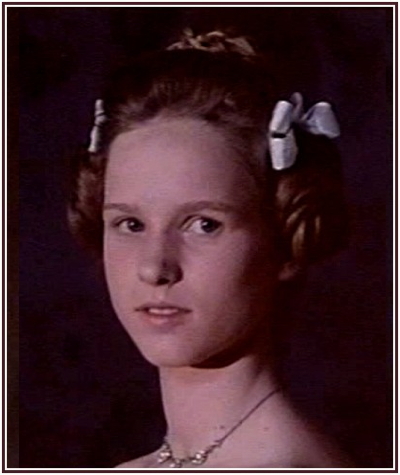

14-jährige Sybil Schreiber, von der sie gespielt wird, taugt nicht zur Geliebten und Ehefrau, sie ist beinahe noch ein Kind.

|

|

Jacques Breuer (geb. 1957) als Taugenichts

|

|

|

Die Damen in der Kutsche

|

|

|

Wolfgang Reichmann (1932-1991) als Portier

|

|

|

Eva Maria Meineke (geb. 1923) als Gräfin

|

|

|

Die vierzehnjährige Sybil Schreiber (geb. 1963) als angebetete Schöne

|

|

|

Matthias Habich (geb. 1940) als Leonhard

|

|

|

Mareike Carrière (1954-2014) als Grafentochter Flora

|

|

|

Flora mit dem ihr bestimmten Ehemann

|

|

|

Der Taugenichts unterwegs mit den 'Malern'

|

|

|

Unter Künstlern in Rom

|

|

|

Der Taugenichts mit der Kammerzofe

|

|

|

Sybil Schreiber als Aurelie erwartet ihren Bräutigam

|

Eine zweite Serie von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen die beiden Verfilmungen dar, wobei eine

frühe von 1922 hier unberücksichtigt bleibt. Zu der einen kam es 1973 durch die DEFA mit Dean Reed

in der Titelrolle, dem Country-Sänger und Schauspieler aus Denver/Colorado (geb. 1938), der 1972 einer

Frau wegen in die DDR übersiedelte, ein Pop-Star des Ostens wurde und 1986 dort unter mysteriösen Umständen

- vermutet wird Selbstmord - ums Leben kam. Der Film von Celino Bleiweiß (geb. 1938) ist gänzlich auf ihn

ausgerichtet und weicht schon in dieser Hinsicht von der Textvorlage ab. Zum jungen Müllerburschen

nämlich taugt der 35-jährige Dean Reed so wenig, dass man von einer

'Taugenichts'-Verfilmung kaum mehr sprechen kann. Es geht eigentlich nur darum, ihn als 'fahrenden Sänger'

in Szene zu setzen, die Handlung der Novelle ist dafür lediglich das Vehikel. Die eigens für den Film geschriebenen

Lieder, von Reed mit unverkennbar angelsächsischem Akzent vorgetragen, sind allerdings allesamt so einfältig,

dass sicherlich auch sein Publikum davon nicht beeindruckt war.

Eine zweite Serie von 'Abbildern' und zugleich Wirkungszeugnissen stellen die beiden Verfilmungen dar, wobei eine

frühe von 1922 hier unberücksichtigt bleibt. Zu der einen kam es 1973 durch die DEFA mit Dean Reed

in der Titelrolle, dem Country-Sänger und Schauspieler aus Denver/Colorado (geb. 1938), der 1972 einer

Frau wegen in die DDR übersiedelte, ein Pop-Star des Ostens wurde und 1986 dort unter mysteriösen Umständen

- vermutet wird Selbstmord - ums Leben kam. Der Film von Celino Bleiweiß (geb. 1938) ist gänzlich auf ihn

ausgerichtet und weicht schon in dieser Hinsicht von der Textvorlage ab. Zum jungen Müllerburschen

nämlich taugt der 35-jährige Dean Reed so wenig, dass man von einer

'Taugenichts'-Verfilmung kaum mehr sprechen kann. Es geht eigentlich nur darum, ihn als 'fahrenden Sänger'

in Szene zu setzen, die Handlung der Novelle ist dafür lediglich das Vehikel. Die eigens für den Film geschriebenen

Lieder, von Reed mit unverkennbar angelsächsischem Akzent vorgetragen, sind allerdings allesamt so einfältig,

dass sicherlich auch sein Publikum davon nicht beeindruckt war.  An einigen Stellen blitzt allerdings etwas DDR-Opposition auf, geschickt als Kritik an der Feudalgesellschaft getarnt. So singt Dean Reed -

abweichend vom Novellentext - das bekannte "Die Gedanken sind frei", was leicht auf die Einschränkungen

der Meinungsfreiheit in der DDR zu beziehen war. Auch die eine und andere Bemerkung über das Lästige der Arbeit und die

Annehmlichkeiten des Nichtstuns passen zum 'sozialistischen Menschenbild' dieser Zeit nicht. Und einmal auch wundert sich der

Taugenichts über die Angst eines Mädchens vor seiner amtlichen Autorität und sinniert über den Unsinn von

Zollschranken, an denen nie jemand vorbeikommt. Die Antwort des Portiers, es sei nun einmal so vorgeschrieben (während er die

Schranke mit einem Lappen noch nachpoliert), ist eine kaum zu verkennende Spitze gegen die Schlagbäume rings

um die DDR.

An einigen Stellen blitzt allerdings etwas DDR-Opposition auf, geschickt als Kritik an der Feudalgesellschaft getarnt. So singt Dean Reed -

abweichend vom Novellentext - das bekannte "Die Gedanken sind frei", was leicht auf die Einschränkungen

der Meinungsfreiheit in der DDR zu beziehen war. Auch die eine und andere Bemerkung über das Lästige der Arbeit und die

Annehmlichkeiten des Nichtstuns passen zum 'sozialistischen Menschenbild' dieser Zeit nicht. Und einmal auch wundert sich der

Taugenichts über die Angst eines Mädchens vor seiner amtlichen Autorität und sinniert über den Unsinn von

Zollschranken, an denen nie jemand vorbeikommt. Die Antwort des Portiers, es sei nun einmal so vorgeschrieben (während er die

Schranke mit einem Lappen noch nachpoliert), ist eine kaum zu verkennende Spitze gegen die Schlagbäume rings

um die DDR. Ansonsten bietet der Film eine ausgesuchte Moden- und Kostümschau

mit vielen schönen Gesichtern, darunter das der 30-jährigen Hannelore Elsner, die damals als westdeutsche

Schauspielerin dieser DEFA-Produktion wohl einen Hauch 'Weltniveau' verleihen sollte.

Ansonsten bietet der Film eine ausgesuchte Moden- und Kostümschau

mit vielen schönen Gesichtern, darunter das der 30-jährigen Hannelore Elsner, die damals als westdeutsche

Schauspielerin dieser DEFA-Produktion wohl einen Hauch 'Weltniveau' verleihen sollte.

Einen zweiten 'Taugenichts'-Film drehte 1978 Bernhard Sinkel (geb. 1940). Auf eine milieugerechte Ausstattung ist

hier viel Wert gelegt, aber das Resultat wird der Novelle nicht gerecht. Sinkels Film hat es vorwiegend auf 'Gesellschaftskritik' im

Sinne der 68er Studentenbewegung abgesehen, d.h. auf den Gegensatz zwischen einem gesund-naiven Taugenichts und einer

starren, kranken oder deformierten Umgebung, schießt jedoch in seiner didaktischen Absichtlichkeit nach beiden Seiten

über das Ziel hinaus. Der Taugenichts zappelt und hampelt sich so ungehemmt durch die Welt, dass von Natürlichkeit nicht

mehr die Rede sein kann, während die gepuderten Adligen ihn anstaunen, als hätten sie noch nie in

ihrem Leben jemanden aus dem Volk gesehen. Mit anderen Worten: Die Welt von 1820 wird in diesem Film in Szene gesetzt, als

sei sie ein Zoo, kaum etwas von dem, was man mitfühlend dem 'Taugenichts' noch abgewinnen kann, bleibt übrig.

Einen zweiten 'Taugenichts'-Film drehte 1978 Bernhard Sinkel (geb. 1940). Auf eine milieugerechte Ausstattung ist

hier viel Wert gelegt, aber das Resultat wird der Novelle nicht gerecht. Sinkels Film hat es vorwiegend auf 'Gesellschaftskritik' im

Sinne der 68er Studentenbewegung abgesehen, d.h. auf den Gegensatz zwischen einem gesund-naiven Taugenichts und einer

starren, kranken oder deformierten Umgebung, schießt jedoch in seiner didaktischen Absichtlichkeit nach beiden Seiten

über das Ziel hinaus. Der Taugenichts zappelt und hampelt sich so ungehemmt durch die Welt, dass von Natürlichkeit nicht

mehr die Rede sein kann, während die gepuderten Adligen ihn anstaunen, als hätten sie noch nie in

ihrem Leben jemanden aus dem Volk gesehen. Mit anderen Worten: Die Welt von 1820 wird in diesem Film in Szene gesetzt, als

sei sie ein Zoo, kaum etwas von dem, was man mitfühlend dem 'Taugenichts' noch abgewinnen kann, bleibt übrig.

In seiner Handlung ist der Film ganz auf die Flucht von Leonhard und Flora ausgerichtet, viel deutlicher als in der

Novelle wird sie zum Mittelpunkt des Geschehens. Immerhin entsteht dadurch eine nachvollziehbare Erzählung,

bis hin zu dem Schluss, wo der Taugenichts von seiner Herrschaft eine Dampfmühle vermacht bekommt und in der Ehe

mit Aurelie auch persönlich eingefangen und gezähmt wird. Diese Aurelie allerdings ist fehlbesetzt: die

14-jährige Sybil Schreiber, von der sie gespielt wird, taugt nicht zur Geliebten und Ehefrau, sie ist beinahe noch ein Kind.

In seiner Handlung ist der Film ganz auf die Flucht von Leonhard und Flora ausgerichtet, viel deutlicher als in der

Novelle wird sie zum Mittelpunkt des Geschehens. Immerhin entsteht dadurch eine nachvollziehbare Erzählung,

bis hin zu dem Schluss, wo der Taugenichts von seiner Herrschaft eine Dampfmühle vermacht bekommt und in der Ehe

mit Aurelie auch persönlich eingefangen und gezähmt wird. Diese Aurelie allerdings ist fehlbesetzt: die

14-jährige Sybil Schreiber, von der sie gespielt wird, taugt nicht zur Geliebten und Ehefrau, sie ist beinahe noch ein Kind.