Erste Vigilie

'Erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu dienen, es ist die Ouvertüre aus dem Donauweibchen' ...

'Erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu dienen, es ist die Ouvertüre aus dem Donauweibchen' ...

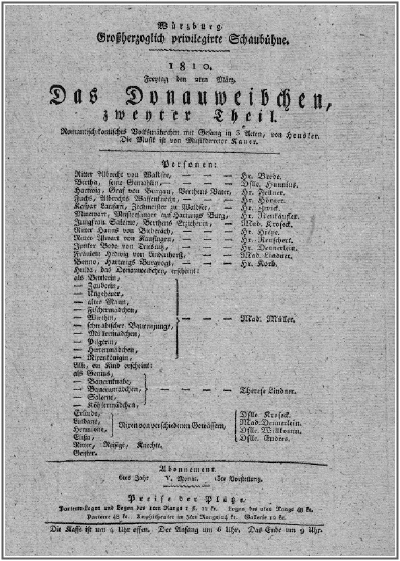

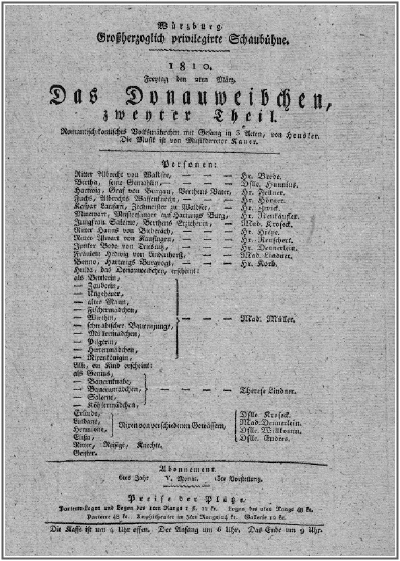

Donauweibchen = Romantisch-komisches Volksmärchen mit Gesang in drei Aufzügen von Karl Friedrich Hensler.

Musik von Ferdinand Kauer. Wien 1798.

|

|

Ein Theater-Zettel des 'Donauweibchens'.

|

Zweite Vigilie

... Registrator Heerbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum Entzücken eine Bravour-Arie vom

Kapellmeister Graun.

... Registrator Heerbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum Entzücken eine Bravour-Arie vom

Kapellmeister Graun.

Carl Heinrich Graun, geboren 1703/04 in Wahrenbück, gestorben 1759 in Berlin, war unter Friedrich dem Großen

Hofkapellmeister und hat zahlreiche Opern, Kantaten und Cembalo-Konzerte komponiert. Die nachfolgende Arie aus der Oper

"Montezuma" (zu der das Libretto Friedrich der Große selbst geschrieben hat) soll nur dokumentieren, wie nahe Graun schon

der Musik Mozarts kommt, der ja gerade im Todesjahr Grauns erst geboren wurde.

Die Arie 'Ah, sol per te ben mio' aus der Oper "Montezuma" (1755) von Carl Heinrich Graun (Universal Music Group).

Die Arie 'Ah, sol per te ben mio' aus der Oper "Montezuma" (1755) von Carl Heinrich Graun (Universal Music Group).

Fünfte Vigilie

Konrektor Paulmann, der, eben in Cicero de Officiis vertieft, beinahe das Buch fallen lassen ...

Konrektor Paulmann, der, eben in Cicero de Officiis vertieft, beinahe das Buch fallen lassen ...

Marcus Tullius Ciceros Schrift "De officiis" ('Von den Pflichten', entstanden 44 v. Chr.) wägt das sittlich Gute gegen das

Nützliche ab und kommt zu dem Ergebnis, dass es immer dann keinen Konflikt zwischen diesen beiden Werten geben kann,

wenn unter dem Nützlichen der Nutzen der

Allgemeinheit verstanden wird. - Konrektor Paulmann befasst sich wahrscheinlich zur Vorbereitung seiner Schulstunden mit dem Text.

Siebente Vigilie

Ich glaube wohl, dass dir, günstiger Leser, ... bei dem Anblick dieses Rembrandt'schen oder

Höllenbreughel'schen Gemäldes,

das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem Kopfe gesträubt hätten.

Ich glaube wohl, dass dir, günstiger Leser, ... bei dem Anblick dieses Rembrandt'schen oder

Höllenbreughel'schen Gemäldes,

das nun ins Leben getreten, vor Grausen die Haare auf dem Kopfe gesträubt hätten.

Welche Gemälde hier gemeint sind, ist schwer zu entscheiden. Rembrandt (1606-1669) hat solche nächtlichen

Schreckens-Szenen eigentlich gar nicht gemalt, allenfalls das 1647 entstandene Bild "Ruhe auf der Flucht nach

Ägypten" kommt dem geschilderten Eindruck nahe. Fraglich ist allerdings, wie Hoffmann dieses in Dublin hängende

Bild - oder einen Stich davon - kennen gelernt haben kann.

|

|

Rembrandts "Ruhe auf der Flucht nach Ägypten"

|

Pieter Breughel der Jüngere (1564-1638), auch Höllen-Breughel genannt und bis heute mit

Höllenbildern in Verbindung gebracht, hat ironischerweise kein einziges Höllen-Bild gemalt, dafür sein Bruder Jan

Breughel der Ältere (1568-1625), der sogenannte Blumen-Breughel, eine ganze Menge. Wegen der großen Zahl von Bildern, die die

Breughels dreier Generationen hinterlassen haben, war oft nicht klar, welche Bilder von wem stammten, und so kam der irreführende Beiname

für Pieter Breughel zustande.

Hoffmann hat vielleicht an die in der Dresdner Galerie vorhandenen Bilder 'Die Versuchung des heiligen Antonius'

oder 'Juno in der Unterwelt' gedacht, beide von Jan Breughel dem Älteren.

|

|

Breughels Hölle |

Achte Vigilie

"... denn wir müssen in das Zimmer, wo Bhogovotgitas Meister unsrer warten."

"... denn wir müssen in das Zimmer, wo Bhogovotgitas Meister unsrer warten."

Bhogovotgita = Die Bhagavad-Gita ('Gotteslied') ist ein im zweiten vorchristlichen Jahrhundert oder früher entstandenes

Gedicht, das für den Hinduismus eine ähnliche Bedeutung hat wie die Bibel für das Christentum. Die Romantiker mit ihrem

Interesse für Geheimnisvolles beschäftigten sich auch mit der indischen Literatur. Hoffmann wusste von dem Gedicht

wahrscheinlich durch Friedrich Schlegels Schrift "Über die Sprache und Weisheit der Indier" von 1808.

~~~~~~~~~~~~

In uralter Zeit herrschte in dem Wunderlande Atlantis der mächtige Geisterfürst Phosphorus, dem die Elementargeister

dienten.

In uralter Zeit herrschte in dem Wunderlande Atlantis der mächtige Geisterfürst Phosphorus, dem die Elementargeister

dienten.

Atlantis = ein 'jenseits der Säulen des Herakles', also Gibraltars, gelegenes sagenhaftes Inselreich, von dem der griechische Philosoph

Platon in seinem "Timaios"-Dialog erzählt. Atlantis soll eine Seemacht gewesen sein, die große Teile Europas und Afrikas

beherrschte, bis die Insel um 9600 v. Chr. als Folge einer Naturkatastrophe an einem einzigen Tag unterging.

Elementargeister = nach mittelalterlichem Volksglauben die Geister, die den vier Elementen innewohnten: die

Gnome oder Pygmäen der Erde, die Undinen dem Wasser, die Sylphen der Luft und die Salamander dem Feuer. Der

Schweizer Arzt und Naturforscher Paracelsus (1494-1541) hat eine viel gelesene Abhandlung über die

Elementargeister geschrieben.

~~~~~~~~~~~~

... wird deine Glut den Körper verzehren und ein neues Wesen, schnell emporkeimend, sich dir entschwingen.

... wird deine Glut den Körper verzehren und ein neues Wesen, schnell emporkeimend, sich dir entschwingen.

Anspielung auf die altägyptische Sage vom Vogel Phönix, der sich selbst verbrennt und aus der Asche neu hervorgeht.

~~~~~~~~~~~~

Über diese unmittelbaren Verweise hinaus gibt es im 'Goldenen Topf' noch zahlreiche Anspielungen auf die

mittelalterliche Alchemie und die jüdische Mystik, die Lehre der Kabbala, wie Detlef Kremer aufgezeigt hat. Um die

Geschichte zu verstehen, muss man ihnen allerdings nicht nachgehen. Hoffmann selbst hat in diesen Mythen und Geheimlehren

nur ein Gleichnis für die poetische Fantasie gesehen, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit ihnen lag ihm fern.

Zehnte Vigilie

"... sehen auch wohl einem hübschen Mädchen in die Augen, singen wie wirkliche

Studenten 'Gaudeamus igitur' und sind seelenvergnügt."

"... sehen auch wohl einem hübschen Mädchen in die Augen, singen wie wirkliche

Studenten 'Gaudeamus igitur' und sind seelenvergnügt."

Gaudeamus igitur = lat. 'wir wollen uns also freuen' (... iuvenes dum sumus, 'solange wir noch jung sind') - das bekannteste aller

Studentenlieder des 19. Jahrhunderts, geschrieben 1781. Die Kreuzschüler sind allerdings noch keine Studenten.

Gaudeamus igitur, gesungen von der Gruppe BarbaRossa (VIVAT ACADEMIA, Amiga 1988)

Gaudeamus igitur, gesungen von der Gruppe BarbaRossa (VIVAT ACADEMIA, Amiga 1988)

Eilfte Vigilie

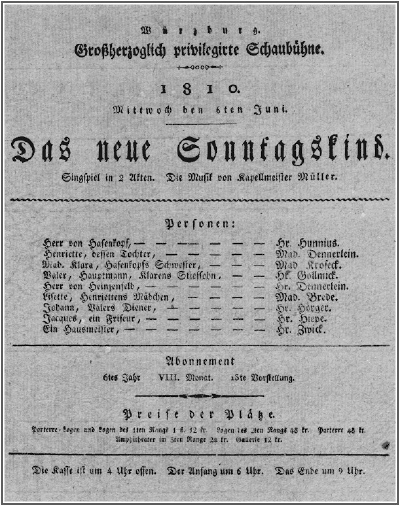

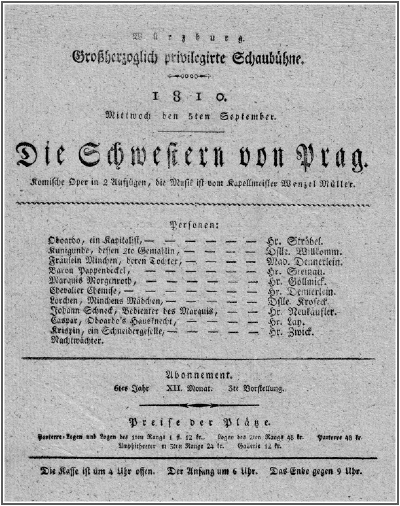

"... Theater - 'Sonntagskind' - 'Schwestern von Prag' - wird sich geben!"

"... Theater - 'Sonntagskind' - 'Schwestern von Prag' - wird sich geben!"

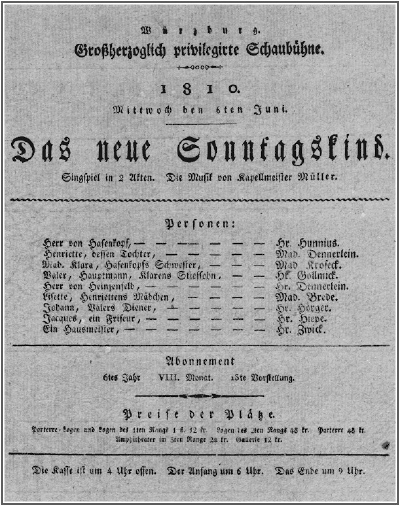

Sonntagskind = Das neue Sonntagskind. Singspiel in zwei Aufzügen von Wenzel Müller (1759-1839). Wien

1793. - Hoffmann hat dieses Singspiel selbst Anfang 1814 in Leipzig dirigiert.

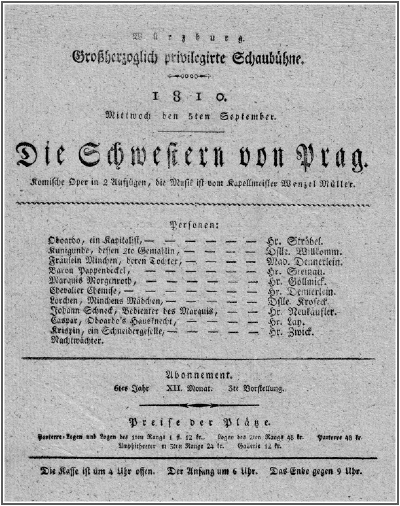

Schwestern von Prag = Die Schwestern von Prag. Komische Oper in zwei Aufzügen von Wenzel Müller (1759-1839). Wien 1794.

|

|

Ein Theater-Zettel des 'Neuen Sonntagskindes'.

|

|

|

Ein Theater-Zettel der 'Schwestern von Prag'.

|

Zwölfte Vigilie

... und inwiefern ihm überhaupt solide Geschäfte anzuvertrauen, da nach Gabalis und Swedenborg den Elementargeistern

durchaus nicht zu trauen ...

... und inwiefern ihm überhaupt solide Geschäfte anzuvertrauen, da nach Gabalis und Swedenborg den Elementargeistern

durchaus nicht zu trauen ...

Gabalis = Montfaucon de Villars: Graf von Gabalis oder Gespräche über die verborgenen Wissenschaften. Berlin 1782. - In dieser

schon aus dem 17. Jahrhundert stammenden Schrift werden längere Gespräche über die Existenz der Elementargeister geführt.

Swedenborg = Emanuel Swedenborg (1688-1772), schwedischer Wissenschaftler und Theologe, stellte eine neue Religionslehre

auf, in der er auch über die Existenz und den Charakter eines Geisterreiches spekulierte.

~~~~~~~~~~~~

"Hier", sprach er, "bringe ich Ihnen das Lieblingsgetränk Ihres Freundes, des Kapellmeisters Johannes Kreisler ..."

"Hier", sprach er, "bringe ich Ihnen das Lieblingsgetränk Ihres Freundes, des Kapellmeisters Johannes Kreisler ..."

Hoffmann zitiert sich hier selbst: der Kapellmeister Johannes Kreisler ist die erste von ihm erfundene literarische Figur.

Von 1810 an erscheinen in verschiedenen Zeitschriften die Selbstgespräche und Reflexionen

dieses Künstlers und Zeitgenossen, der vor allem an dem Widerspruch zwischen seinen künstlerischen Absichten

und der schnöden Realität des Theaterbetriebes leidet. In einer dieser Skizzen, den 'Höchst zerstreuten

Gedanken', im Januar 1814 in der 'Zeitung für die elegante Welt' veröffentlicht und dann im ersten Band

der 'Fantasiestücke' wieder abgedruckt, wird davon gesprochen, wie anregend es auf die Sinne wirke,

wenn man Kognak, Arrak oder Rum anzündet und auf einem Rost darüber gelegten Zucker hineintröpfeln

läßt. - Die Bereitung und der mäßige Genuß dieses Getränkes hat für mich etwas

Wohltätiges und Erfreuliches. - Wenn so die blaue Flamme emporzuckt, sehe ich, wie die Salamander glühend und

sprühend herausfahren und mit den Erdgeistern kämpfen, die im Zucker wohnen. Diese halten sich tapfer; sie knistern

in gelben Lichtern durch die Feinde, aber die Macht ist zu groß, sie sinken prasselnd und zischend unter - die Wassergeister

entfliehen, sich im Dampfe emporwirbelnd, indem die Erdgeister die erschöpften Salamander herabziehen und im eignen

Reiche verzehren; aber auch sie gehen unter, und kecke neugeborne Geisterchen strahlen in glühendem Rot herauf, und

was Salamander und Erdgeist im Kampfe untergehend geboren, hat des Salamanders Glut und des Erdgeistes gehaltige Kraft.

Die Nähe dieser Beschreibung zum 'Goldenen Topf' ist kein Zufall - Hoffmann arbeitete gleichzeitig auch an dieser Geschichte schon.