Aber die Witwe Pittelkow!

Neues von Theodor Fontanes unehelichen KindernDIE ZEIT Nr. 46/1998, S. 52-53

|

| |

|

Die

Familie hatte sich bemüht, alle Spuren zu beseitigen, aber heraus

kam es doch. "Denke Dir",

Mit der Veröffentlichung

1960 wußte es also die Welt, und die Vermutungen gingen auch sofort

in eine bestimmte Richtung. Da die Hiobsbotschaft Fontane als ‘Aktenstück

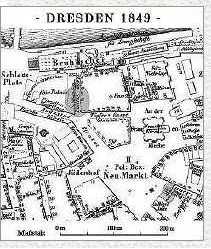

aus Dresden’ erreicht hatte, nahm man an, daß dann nur beide Kinder aus

ein und derselben Verbindung stammen konnten. Zu Dresden hatte er seit

1843, dem Ende seines Volontariats in der Salomonis-Apotheke, eigentlich

keine Verbindung mehr - sollte dann nicht allein ein solches dort schon

bestehendes Verhältnis zu einem weiteren Kind daselbst geführt

haben? Die gefällige Hypothese nahm bald und immer öfter das

Ansehen einer Tatsache an, und Günter Grass in seinem Weiten Feld

lieferte dazu dann eine ganze Geschichte. Demnach hätte der 23jährige

Fontane in Dresden mit einer 18jährigen Gärtnerstocher angebändelt,

eine Tochter mit ihr gezeugt, die Verbindung deshalb aufrecht erhalten,

1849 eine zweite Tochter gehabt und erst mit seiner Heirat 1850 das

Verhältnis beendet.

So weit, so unterhaltlich -

doch wirklich "vorzüglich erfunden", wie es in einer

neueren Biographie anerkennend heißt? Tatsächlich weisen

gleich mehrere Aussagen Fontanes auf etwas ganz anderes hin. Zunächst:

das Schreiben ist ein "Aktenstück" mit einer Zahlungsaufforderung,

und es trifft ihn völlig überraschend. Es stammt mithin nicht

von der Frau selbst, von deren Schwangerschaft er keine Ahnung hatte,

sondern kann nur das Schreiben eines Vormunds sein, der wie üblich

den Vater zu ermitteln und ihn zu Zahlungen anzuhalten hatte.

Wie jedoch der Dresdner Frau

auf die Spur kommen? Da Fontanes Name, wie lange feststeht, in den Kirchenbüchern

nicht erscheint, läßt sich nur so vorgehen, daß man alle

zu Beginn des Jahres 1849 in Dresden geborenenen unehelichen Kinder

überprüft und dann abwägt, für welche er als Vater

überhaupt infrage kommt. Erstens nur für die, bei denen ein

"Vater unbekannt" hinter dem Namen steht; denn für alle

mit benannten Vätern - und damit die meisten - scheidet er für

eine amtliche Inanspruchnahme aus. Und zweitens für eins von diesen

ganz bestimmt, da er ohne einen solchen Eintrag auch wiederum amtlich

nicht kontaktiert worden wäre.

Das Ergebnis stellt sich dann

aber noch als bei weitem deutlicher dar, als vorauszusehen. Nur fünf

der zwanzig Frauen, die Anfang 1849 ein Kind mit ‘Vater unbekannt’ in

Dresden geboren haben (die Kirchenbücher sind vollständig erhalten),

sind überhaupt Dresdnerinnen, während alle anderen aus der

weiteren Umgebung stammen, von wo her sie nur für die Entbindung in

die Stadt gekommen sind. Zugleich ist es für sie wie für die

Mehrzahl der Dresdnerinnen aber auch jeweils das erste Kind, d.h. es handelt

sich um die sprichwörtlichen Verführungs- oder Mißbrauchsfälle,

bei denen der Vatersname vermutlich mit einer Abfindungszahlung unterdrückt

wurde. Damit aber kommen diese Frauen für Fontane gleich zweifach

nicht infrage. Zum einen sieht man nicht, wie er in ihre Heimatorte

jemals gekommen sein soll, und zum anderen nicht, wie er ohne eine

längere Werbung mit ihnen hätte intim werden können.

Für die einzige Frau aber, für die beides nicht gilt, ergeben

sich zugleich so viele weitere passende Indizien, daß sie auch ohne

diesen Vergleich gut für eine Bekanntschaft infrage kommt.

Es ist die am

10. April 1812 in Dresden geborene Augusta Emilia Adelheid Freygang,

Tochter eines Schankwirts, zweimal verheiratet und schon mit 36 Jahren,

als sie von dem acht Jahre jüngeren Fontane - vermutlich - das Kind,

eine Tochter, empfängt, zum zweiten Mal Witwe. Nach den Einträgen

der Kreuzkirche bekam sie im ganzen zehn Kinder, davon nachgewiesen fünf

uneheliche und ihr letztes noch im Alter von 39 Jahren, so daß sie also

sicherlich nicht unattraktiv gewesen ist.

Warum dann aber noch das Augenmerk

auf die Salomonis- Apotheke? Da die Frau seinen Namen für das Kirchenbuch nicht angeben konnte, ist

die Frage, wie sie ihn in Berlin überhaupt hat ausfindig machen

lassen können. Hier aber ist das Nächstliegende,

Die dort aufgewachsene Auguste Freygang bringt ihr erstes Kind mit zwanzig zur Welt, und Vater ist ein Schlossergeselle, Friedrich Leopold Klein, aus dem nahen Freital. Sie heiratet ihn im Jahr darauf auch und bringt dabei eine zweite Tochter (die erste war bald gestorben) in die Kirche zum Taufen mit. Das eigentlich Auffällige aber: die Taufe erfolgt erst mehrere Wochen nach der Geburt, das Kind wird als ihr erstes eingetragen und die Doppelzeremonie findet wenig feierlich an einem Dienstag statt. Das erweckt den Verdacht, daß es sich um eine Hochzeit per Abfindung gehandelt hat, also schon dieses Kind nicht von dem Ehemann war. Denn auch bei den nachfolgenden Kindern gibt es Unregelmäßigkeiten. Das nächste wird vier Jahre später geboren, ist der Angabe nach aber bereits ihr viertes. Von den Kindern zwei und drei und dann - bis 1842 - noch von einem fünften gibt es nirgendwo eine Spur. So dürften es auch wiederum uneheliche gewesen sein, die, um Peinlichkeiten bei der Namensbestimmung zu vermeiden, gar nicht angemeldet wurden. Als ihr Mann im Februar 1843 mit nur 37 Jahren stirbt, ist sie jedenfalls eine Witwe mit fünf Kindern, vier Töchtern und einem Sohn, und diese Zahl wird auch durch die nachfolgenden Eintragungen bestätigt. Was aber könnte ihn damals

nach Dresden geführt haben? Der Tag der Geburt, der 16. Januar 1849,

gibt einen Hinweis. Die gewöhnlichen 270 Tage für eine

Schwangerschaft zurückgerechnet,

Das alles könnte zum

Beweis aber vielleicht immer noch nicht genügen, gäbe es in

seinem Romanwerk nicht eine Figur, die dieser Witwe Auguste Klein,

geborener Freygang, in erstaunlicher Weise entspricht. Es ist in Stine

die Witwe Pauline Pittelkow, geborene Rehbein, ebenfalls mit 30 Jahren

Witwe geworden, von Männerbekanntschaften lebend und Mutter von zwei

unehelichen Töchtern.

Es ist hier kein Platz, alle

Ähnlichkeiten aufzuführen, die sich zwischen den beiden zeigen.

Es beginnt schon bei den Namen, setzt sich fort mit dem gleichen Alter,

dem frühen Tod der Mutter, dem gleichen Altersabstand zwischen dem

ältesten und dem jüngsten Kind (beides Mädchen), der

Heirat eines "kreuzbraven Mannes" nach einer Verführungsgeschichte

plus Abfindung, und schließlich der Erkrankung und dem Tod des

Mannes nach sieben Ehejahren, während es bei der Dresdner Witwe neun

Ehejahre waren und der Mann gerade zu der Zeit starb, als Fontane dort

Volontär war. Aber auch, daß weder über die Familie

Rehbein noch über den Ehemann Pittelkow auch nur ein einziges

erklärendes Wort verlautet, ist bemerkenswert, insofern es anzeigt,

daß hier für Fontane etwas sehr selbstverständlich war.

In einer Vorfassung des Romans aber, mit noch ganz anderem Handlungseinsatz,

ist es ein junger Mann auf Zimmersuche, der der Witwe das erste Mal

gegenübertritt, "einer jungen Frau von 30, blond, voll und mit

merkwürdig leuchtenden hellblauen Augen". | |

| |

|

heißt es in einem Widmungsgedicht. Wenn ihm für sie aber, wie anzunehmen, die Witwe Klein, geborene Freygang vor Augen stand, dann ist auch klar, daß er sie schon zu seiner Dresdner Zeit dort kennengelernt haben muß. Das Wiedersehen zu Ostern 1848 mag dem inzwischen 28jährigen nur wie die Wiederbegegnung mit einer früheren heimlichen Liebe vorgekommen sein, und da sie damals gerade zum zweiten Male Witwe geworden war - und auch wohl eine ‘hübsche Witwe’, wie die Pittelkow immer wieder genannt wird -, war sie nunmehr auch für ihn nicht unerreichbar. Was ist aus dem Kind geworden? Es starb früh, schon am 27. Juni 1849 ist sein Tod in der Kreuzkirche verzeichnet. Sofern Fontane dies überhaupt so bald erfahren hat, folgte finanziell daraus für ihn aber jedenfalls nichts. Er hatte eine einmalige Abfindung geleistet, und eben solches gilt gewiß auch für das andere, das erste Kind. Es dürfte nicht lange vorher in Berlin geboren worden sein, doch ist er auch hier als Vater nicht verzeichnet. In seinem Werk jedoch existiert eine Spur von diesem Kind vielleicht dennoch, im Stechlin, doch ist das eine andere Geschichte. Für sein gleich doppeltes Mißgeschick im Jahre 1848 aber ist ganz im Ernst auf das Revolutionsjahr zu verweisen. "Keine Revolution ohne allgemeine Kopulation", lautet ein sarkastischer Spruch aus Peter Weissens Marat - Preußen während der Märzkämpfe wird da keine Ausnahme gemacht haben. Die Rührgeschichte um ein Dresdner Langzeit-Verhältnis jedoch ist ad acta zu legen, weder Fontanes Brief noch die Kirchenbucheinträge bieten für sie auch nur den geringsten Anhaltspunkt. Was aber den 'Anstand' betrifft - gibt es wirklich noch jemand, der das Sitzenlassen einer jungen Frau mit zwei Kindern weniger anstößig findet als einen solchen Osterbesuch bei einer ansprechenden Witwe? Fontane hat Heuchelei immer gehaßt - wir sollten ihm die Ehre antun, auch für ihn selbst der Wahrheit ins Auge zu sehen. | |

Der vollständige Aufsatz erschien unter dem Titel "Theodor Fontanes uneheliche Kinder und ihre Spuren in seinem Werk" in Wirkendes Wort 48/1998, S. 215-233. (Volltext) |

|

zurück zum Literaturverzeichnis |