| Die Lebenswelt |  |

|

|

|

|

|

Der Eintrag der Spaten-Brauerei im Jahrgang 1 (1886) des Warenzeichenblattes.

|

|

|

Eine Anzeige aus der Vossischen Zeitung vom November 1886.

|

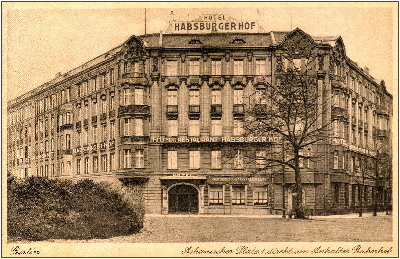

Gaststätten gab es in der Königgrätzer Straße in Richtung

Askanischer Platz zahlreich. Dort, gegenüber dem Anhalter Bahnhof

(siehe die Abbildung unter SCHAUPLÄTZE), befand

sich etwa an der Stelle, von der aus die Aufnahme gemacht ist, das Hotel Habsburger Hof.

Gaststätten gab es in der Königgrätzer Straße in Richtung

Askanischer Platz zahlreich. Dort, gegenüber dem Anhalter Bahnhof

(siehe die Abbildung unter SCHAUPLÄTZE), befand

sich etwa an der Stelle, von der aus die Aufnahme gemacht ist, das Hotel Habsburger Hof.

|

|

Der Habsburger Hof auf einer Postkarte von 1928.

|

|

|

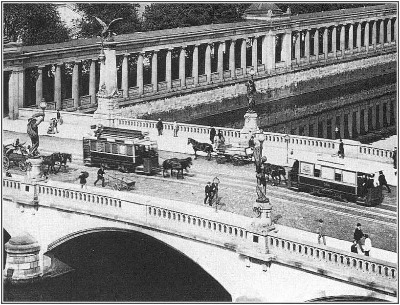

Links ein Pferdebahnwagen mit Sitzreihe auf dem Oberdeck, rechts ein Wagen ohne Oberdeck.

|

Die "Ministerin", bei der Effi wegen der Kontaktaufnahme zu ihrer Tochter vorspricht,

ist natürlich nur die Frau eines Ministers, aber es war zu jener Zeit selbstverständlicher

Brauch, dass die Ehefrauen die Titel und Berufsbezeichnungen ihrer Männer führten. Dem

Zeitpunkt der Handlung nach - es ist 1889 - müsste es sich hier um die Frau von Ernst Ludwig

Herrfurth (1830-1900) handeln, preußischer Minister des Innern seit Juni 1888 (bis 1892),

doch die hätte Effi, die ja seit 1886 von Innstetten geschieden ist, aus den Jahren davor gar

nicht kennen können. Der Wechsel in diesem Amt kommt Fontane aber durchaus entgegen. Es

wäre ziemlich problematisch gewesen, eine reale Ministers-Gattin

als Effis Komplizin in die Handlung einzubeziehen. Da es in der Zeitspanne der Romanhandlung

aber drei verschiedene Innenminister sind (Eulenburg, Puttkamer und Herrfurth), lässt sich

auf eine reale Person hier nicht schließen.

Die "Ministerin", bei der Effi wegen der Kontaktaufnahme zu ihrer Tochter vorspricht,

ist natürlich nur die Frau eines Ministers, aber es war zu jener Zeit selbstverständlicher

Brauch, dass die Ehefrauen die Titel und Berufsbezeichnungen ihrer Männer führten. Dem

Zeitpunkt der Handlung nach - es ist 1889 - müsste es sich hier um die Frau von Ernst Ludwig

Herrfurth (1830-1900) handeln, preußischer Minister des Innern seit Juni 1888 (bis 1892),

doch die hätte Effi, die ja seit 1886 von Innstetten geschieden ist, aus den Jahren davor gar

nicht kennen können. Der Wechsel in diesem Amt kommt Fontane aber durchaus entgegen. Es

wäre ziemlich problematisch gewesen, eine reale Ministers-Gattin

als Effis Komplizin in die Handlung einzubeziehen. Da es in der Zeitspanne der Romanhandlung

aber drei verschiedene Innenminister sind (Eulenburg, Puttkamer und Herrfurth), lässt sich

auf eine reale Person hier nicht schließen.