| Die Ardenne-Geschichte |  |

|

|

|

Zum 1. Oktober 1884 erfolgt der Umzug der Familie Ardenne nach Berlin, und zwar

in eine Wohnung ganz in der Nähe ihrer ersten am Lützowufer,

Kurfürstenstraße 108, und damit wiederum an die Stelle, wo

Fontane auch die Innstettens ansiedelt. Ardenne ist Adjutant des preußischen

Kriegsministers Bronsart von Schellendorf geworden und hat bei diesem somit eine

ähnliche Stellung inne, wie sie Innstetten beim preußischen

Innenminister zugewiesen erhält.

Zum 1. Oktober 1884 erfolgt der Umzug der Familie Ardenne nach Berlin, und zwar

in eine Wohnung ganz in der Nähe ihrer ersten am Lützowufer,

Kurfürstenstraße 108, und damit wiederum an die Stelle, wo

Fontane auch die Innstettens ansiedelt. Ardenne ist Adjutant des preußischen

Kriegsministers Bronsart von Schellendorf geworden und hat bei diesem somit eine

ähnliche Stellung inne, wie sie Innstetten beim preußischen

Innenminister zugewiesen erhält.

|

|

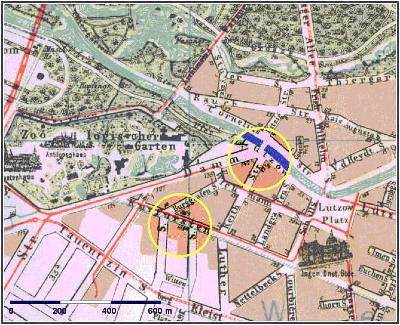

Die Wohnung der Innstettens in der Keithstraße und die

Wohnung der Ardennes in der Kurfürstenstraße.

|

Elisabeth von Ardenne nimmt die Übersiedlung nach Berlin aber weniger als

gesellschaftlichen Aufstieg denn als Zurückverbannung in die Familie wahr.

Festliche Abende wie im kleinen Benrath werden selten, das einzige Erfreuliche sind ihr

die nun wieder möglichen Besuche im Zoo. Noch mehr allerdings leidet an dieser

Übersiedlung Emil Hartwich. Vier Jahre lang hat er sich des ständigen Umgangs

dieser Frau erfreut, in Distanz zwar, aber doch nahe, und beginnt nun zu merken, dass

das sein Lebensinhalt war. "Eine Trennung beeinflusst die Liebe wie der Wind das Feuer",

heißt es bei La Rochefoucault, "ein kleines bläst er aus, ein großes facht

er an". Emil Hartwich wirkt nach dem Wegzug der geliebten Frau auf seine Freunde bald

so verstört, dass sie auf eine aufkommende Gemütskrankheit schließen,

niemand ahnt, dass der Grund dafür diese Trennung ist. In den Briefen, die er nach

Berlin schreibt - immer noch förmlich, immer noch kontrolliert -, drückt er aus,

dass er in seinem Leben keinen Sinn mehr sehe, alles Glück, alle Freude sei daraus

entwichen. Zu Weihnachten schickt sie ihm für ein Landschaftsbild, das er ihr gemalt

hat, etwas Handgearbeitetes für seinen Schreibtisch, und er dankt ihr mit den Worten,

er habe das erste Mal in seinem Leben das stille Glück gefühlt, dass jemand

"in weiter Ferne durch seiner Hände Werk mir eine Freude zu bringen sucht".

Elisabeth von Ardenne nimmt die Übersiedlung nach Berlin aber weniger als

gesellschaftlichen Aufstieg denn als Zurückverbannung in die Familie wahr.

Festliche Abende wie im kleinen Benrath werden selten, das einzige Erfreuliche sind ihr

die nun wieder möglichen Besuche im Zoo. Noch mehr allerdings leidet an dieser

Übersiedlung Emil Hartwich. Vier Jahre lang hat er sich des ständigen Umgangs

dieser Frau erfreut, in Distanz zwar, aber doch nahe, und beginnt nun zu merken, dass

das sein Lebensinhalt war. "Eine Trennung beeinflusst die Liebe wie der Wind das Feuer",

heißt es bei La Rochefoucault, "ein kleines bläst er aus, ein großes facht

er an". Emil Hartwich wirkt nach dem Wegzug der geliebten Frau auf seine Freunde bald

so verstört, dass sie auf eine aufkommende Gemütskrankheit schließen,

niemand ahnt, dass der Grund dafür diese Trennung ist. In den Briefen, die er nach

Berlin schreibt - immer noch förmlich, immer noch kontrolliert -, drückt er aus,

dass er in seinem Leben keinen Sinn mehr sehe, alles Glück, alle Freude sei daraus

entwichen. Zu Weihnachten schickt sie ihm für ein Landschaftsbild, das er ihr gemalt

hat, etwas Handgearbeitetes für seinen Schreibtisch, und er dankt ihr mit den Worten,

er habe das erste Mal in seinem Leben das stille Glück gefühlt, dass jemand

"in weiter Ferne durch seiner Hände Werk mir eine Freude zu bringen sucht".

Im Frühjahr 1885 teilt er ihr seine Absicht mit, sich für ein Jahr von seinem

Richteramt beurlauben zu lassen. Er will sich in seiner Malerei vervollkommnen, auf Reisen

gehen, vielleicht überhaupt fortan der Kunst leben - alles Pläne, die zeigen,

dass er die Bindung an seine familiäre und berufliche Existenz verloren hat. Zwar ist

ihm bewusst, dass er eine Familie zu ernähren hat, aber mit dem Kopieren von Bildern

hofft er auch einiges Geld zu verdienen. Wenn aber nichts daraus werde, so der Schluss seines

Briefes an die "liebe Frau Else", dann habe er doch "wenigstens die Freude des Traumes gehabt".

Irgendwann im Jahr 1885 schafft er es, einen kurzen Besuch in Berlin zu machen, Gelegenheit

im Grunde, sich das Aussichtslose seiner Neigung klar zu machen, aber zu einer Ernüchterung

führt das nicht. Die Korrespondenz wird fortgesetzt und nimmt immer mehr den Charakter

gegenseitiger Leidens- wie Hoffnungs-Bekenntnisse an, so vorsichtig sie der Umstände

halber auch geführt wird.

Im Frühjahr 1885 teilt er ihr seine Absicht mit, sich für ein Jahr von seinem

Richteramt beurlauben zu lassen. Er will sich in seiner Malerei vervollkommnen, auf Reisen

gehen, vielleicht überhaupt fortan der Kunst leben - alles Pläne, die zeigen,

dass er die Bindung an seine familiäre und berufliche Existenz verloren hat. Zwar ist

ihm bewusst, dass er eine Familie zu ernähren hat, aber mit dem Kopieren von Bildern

hofft er auch einiges Geld zu verdienen. Wenn aber nichts daraus werde, so der Schluss seines

Briefes an die "liebe Frau Else", dann habe er doch "wenigstens die Freude des Traumes gehabt".

Irgendwann im Jahr 1885 schafft er es, einen kurzen Besuch in Berlin zu machen, Gelegenheit

im Grunde, sich das Aussichtslose seiner Neigung klar zu machen, aber zu einer Ernüchterung

führt das nicht. Die Korrespondenz wird fortgesetzt und nimmt immer mehr den Charakter

gegenseitiger Leidens- wie Hoffnungs-Bekenntnisse an, so vorsichtig sie der Umstände

halber auch geführt wird.