Zur Wirkung allgemein

"Bahnwärter Thiel" ist heute das wahrscheinlich bekannteste Werk Gerhart Hauptmanns, da seine Dramen nicht mehr so oft

gespielt und die meisten seiner Prosawerke kaum mehr gelesen werden. Lange Zeit hat man Hauptmann vor allem als Dramatiker wahrgenommen

und dabei besonders seine naturalistischen Stücke im Blick gehabt. Allerdings hat auch schon die Erstausgabe des 'Bahnwärters'

seit 1892 regelmäßige Wiederauflagen erlebt und bereits 1922 die 50. Auflage erreicht.

1926 nahm der Reclam-Verlag die Novelle in seine Universalbibliothek auf - ein zuverlässiges Indiz dafür, dass sie inzwischen

zur Studien- und Schullektüre geworden war. Schon nach drei Jahren konnte der Verlag dem Verfasser mitteilen, dass das erste

Hunderttausend verkauft sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von dieser Ausgabe in Leipzig wie in Stuttgart

zahlreiche weitere Auflagen gedruckt, und auch bei Bertelsmann und in der Reihe der Hanser-Literatur-Kommentare kam der Text heraus.

Desgleichen fand er in der Nachkriegszeit Eingang in mehrere Novellen-Sammlungen.

Sehr früh wurde die Novelle aber auch übersetzt, zuerst 1894 ins Russische, dann ins Dänische, Bulgarische, Polnische,

Estnische, Tschechische, während die westeuropäischen Sprachen erst von den 1920er Jahren an folgten. Das Dämonisch-Dunkle

des Thiel'schen Seelendramas kam der osteuropäischen Stimmungslage dieser Zeit - man denke an Dostojewski - offenbar besonders entgegen.

Die Übersetzung in etliche weitere, besonders asiatische Sprachen, aber auch die anhaltende Verbreitung im deutschen Sprachraum hat

allerdings wohl auch damit zu tun, dass sich an dieser Novelle die literarische Strömung des Naturalismus beispielhaft abhandeln lässt.

Von den ohnehin nicht zahlreichen Prosawerken dieser Strömung ist die Hauptmann'sche Novelle das einzige, an dessen Inhalt

man bis heute Anteil nehmen kann, und so wird es gern auch zur Kennzeichnung des Epochenzusammenhanges benutzt.

Die Verfilmungen

ZDF

ZDF: 1968 wartete das Zweite Deutsche Fernsehen mit einer Filmfassung der Novelle auf, der allerdings

nicht viel abzugewinnen ist. Der Form nach handelt es sich überwiegend um einen Stummfilm, der mit der Lesung des

Hauptmann'schen Textes hinterlegt ist. Dadurch kommt aber weder der Text zur Geltung, weil die gespielten Szenen von ihm ablenken,

noch kann sich das Spiel entfalten, weil es nur häppchenweise die Aussagen des Textes illustriert. Eine Film-Atmosphäre entsteht

so nicht, es bleibt bei einer Literatur-Vorführung.

Aber auch die Stoffauffassung ist befremdlich. Während sich bei Hauptmann die Mordtat Thiels aus seiner seelischen und sozialen

Zwangslage erklärt, wird sie hier diffus auf den Erbsünde-Gedanken zurückgeführt. Mit einem halben Dutzend

schwülstiger Bibelzitate, die keinerlei Entsprechung in der Novelle haben, wird der Blick auf das Wirken des Bösen in der Welt

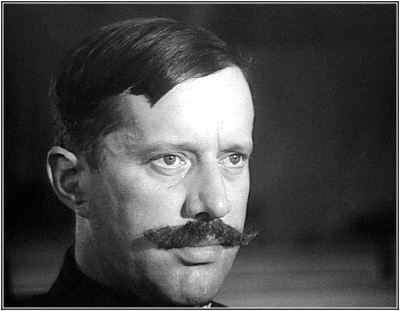

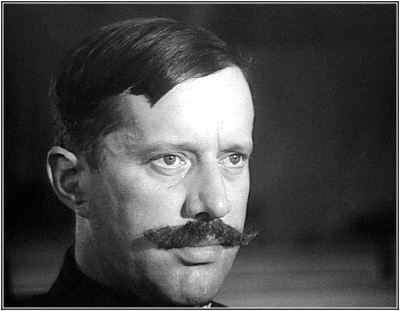

gelenkt, welchem Thiel wegen seiner Geschlechtslust dann zum Opfer fällt. Heinz Baumann in der Titelrolle muss

deshalb auch immer das gleiche prinzipienstrenge Gesicht machen, er ist gar nicht beteiligt, es packt ihn einfach. Dass er für

das schlichte Amt eines Schrankenwärters viel zu gut gestellt erscheint, gehört wohl auch zur Konzeption: Was diesem

Denkmal eines preußischen Bahnbeamten widerfährt, so soll man wohl folgern, kann jedem widerfahren, vor dem Bösen und

zumal der Sexualität muss man immer christlich auf der Hut sein.

DFF

DFF: 1982 verfilmte der Deutsche Fernsehfunk (DDR) den Stoff und machte es wesentlich besser. Hier spricht zwar auch

im Hintergrund ein Erzähler, aber er kommentiert das Geschehen nur gelegentlich und verwendet den Novellentext dabei ebenso frei, wie

die Personen nur angelehnt an die Formulierungen Hauptmanns sprechen. So entsteht eine atmosphärisch dichte, das Bahnwärter-Milieu

gut treffende Film-Erzählung, die sich ganz selbstständig neben dem Novellentext behaupten kann.

Großen Anteil an der Eindringlichkeit dieses Filmes haben die Schauspieler, besonders der 1930 in Schlesien geborene Martin Trettau

als Thiel. Seine Verwandlungsfähigkeit in dieser Rolle, in der er ja oft allein im Bild ist, muss man schlicht bewundern. Aber auch die 1943

in Berlin geborene Walfriede Schmitt macht Lenes derbe Sinnlichkeit überzeugend fühlbar. Die durchaus deftige Bettszene, zu der es

einmal kommt, wäre für die Wahrnehmung der sexuellen Abhängigkeit Thiels von ihr gar nicht nötig gewesen. Insgesamt zeigt diese

Verfilmung, wie viel von Hauptmanns naturalistischen Dramen auch in dieser Novelle schon steckt.

- I -

Der Film des ZDF von 1968

Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neu-Zittau ...

Allsonntäglich saß der Bahnwärter Thiel in der Kirche zu Neu-Zittau ...

|

|

Heinz Baumann (geboren 1928) als Bahnwärter

|

~~~~~~~~~~~~

Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben ...

Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben ...

|

|

Thiel mit seiner ersten Frau Minna (Ursula Steiner)

|

Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank ...

Zwei Jahre nun saß das junge, zarte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank ...

|

|

Thiel mit seiner ersten Frau

|

~~~~~~~~~~~~

Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei, ... als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum

zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus Alte-Grund, verheiratete.

Es war die allgemeine Ansicht, dass ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei, ... als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum

zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Kuhmagd aus Alte-Grund, verheiratete.

|

|

Thiel mit seiner zweiten Frau Lena (Eva Kotthaus, geboren 1932)

|

~~~~~~~~~~~~

Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen: eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht

und brutale Leidenschaftlichkeit.

Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wissen, mit seiner Frau in Kauf genommen: eine harte, herrschsüchtige Gemütsart, Zanksucht

und brutale Leidenschaftlichkeit.

|

|

Thiels zweite Frau

|

~~~~~~~~~~~~

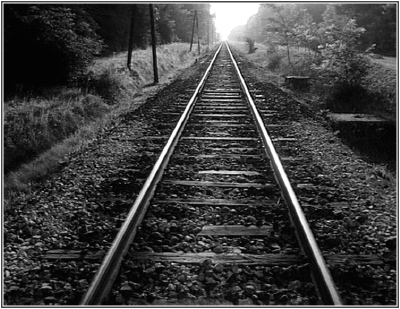

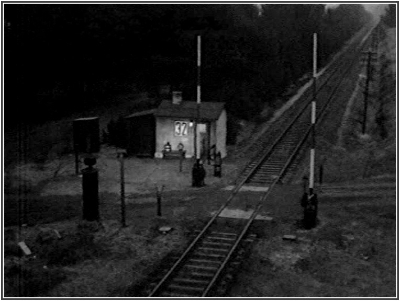

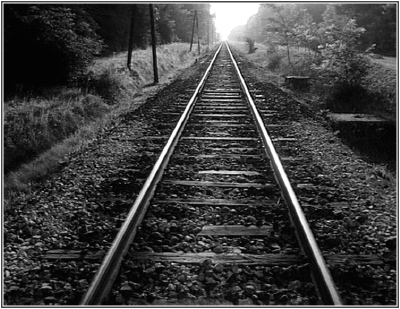

Der Posten, den der Wärter nun schon zehn volle Jahre ununterbrochen innehatte, war aber in seiner Abgelegenheit dazu angetan,

seine mystischen Neigungen zu fördern.

Der Posten, den der Wärter nun schon zehn volle Jahre ununterbrochen innehatte, war aber in seiner Abgelegenheit dazu angetan,

seine mystischen Neigungen zu fördern.

|

|

Thiels Bahnstrecke

|

Der Film des DDR-Fernsehens von 1982

Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben ...

Und wiederum eines schönen Sonntagnachmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben ...

|

|

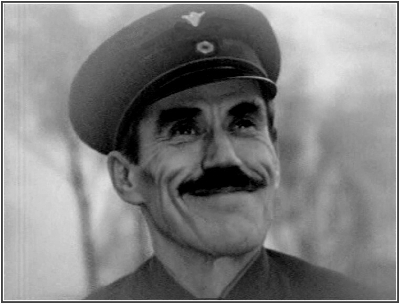

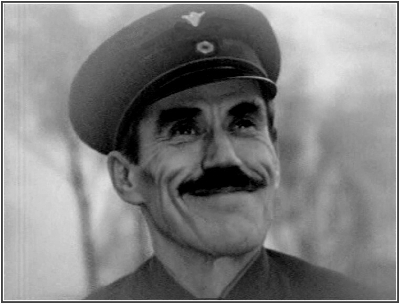

Thiel (Martin Trettau, 1930-2007) seiner ersten Frau Minna (Blanche Kommerell, geboren 1950)

|

|

|

Thiel in den glücklichen Tagen der ersten Ehe

|

~~~~~~~~~~~~

Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden.

Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen.

Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durchaus nichts einzuwenden.

Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen.

|

|

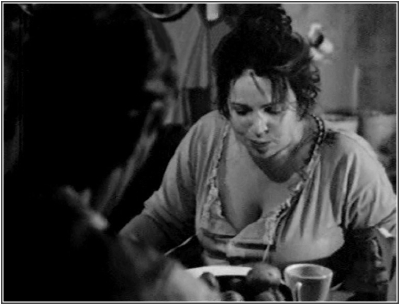

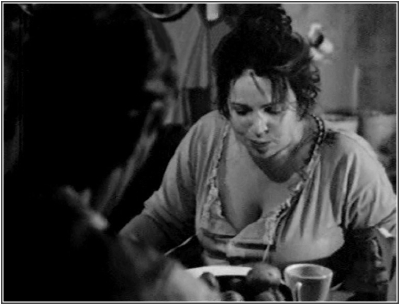

Walfriede Schmitt (geboren 1943) als Thiels zweite Frau Lene

|

~~~~~~~~~~~~

Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet durch die Macht roher Triebe in die Gewalt

seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig.

Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet durch die Macht roher Triebe in die Gewalt

seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast unbedingt von ihr abhängig.

|

|

Thiel mit Lene bei Tisch

|

~~~~~~~~~~~~

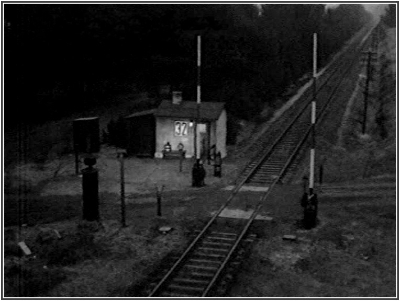

Nach allen vier Windrichtungen mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die

Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bedienen hatte.

Nach allen vier Windrichtungen mindestens durch einen dreiviertelstündigen Weg von jeder menschlichen Wohnung entfernt, lag die

Bude inmitten des Forstes dicht neben einem Bahnübergang, dessen Barrieren der Wärter zu bedienen hatte.

|

|

Thiels Bahnübergang

|

~~~~~~~~~~~~

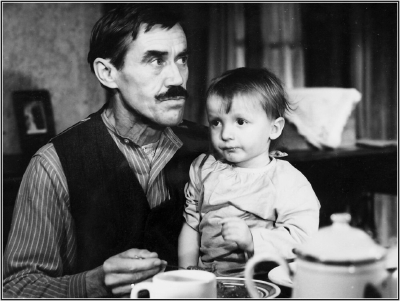

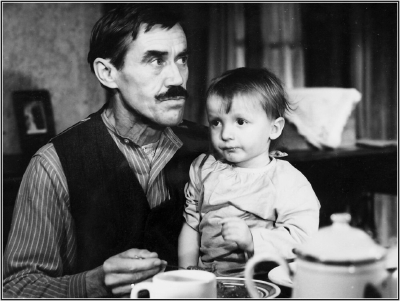

Tobias entwickelte sich nur langsam: erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig sprechen und gehen. Dem

Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung.

Tobias entwickelte sich nur langsam: erst gegen Ablauf seines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig sprechen und gehen. Dem

Vater bewies er eine ganz besondere Zuneigung.

|

|

Thiel mit seinem Sohn Tobias

|

"Bahnwärter Thiel" ist heute das wahrscheinlich bekannteste Werk Gerhart Hauptmanns, da seine Dramen nicht mehr so oft

gespielt und die meisten seiner Prosawerke kaum mehr gelesen werden. Lange Zeit hat man Hauptmann vor allem als Dramatiker wahrgenommen

und dabei besonders seine naturalistischen Stücke im Blick gehabt. Allerdings hat auch schon die Erstausgabe des 'Bahnwärters'

seit 1892 regelmäßige Wiederauflagen erlebt und bereits 1922 die 50. Auflage erreicht.

"Bahnwärter Thiel" ist heute das wahrscheinlich bekannteste Werk Gerhart Hauptmanns, da seine Dramen nicht mehr so oft

gespielt und die meisten seiner Prosawerke kaum mehr gelesen werden. Lange Zeit hat man Hauptmann vor allem als Dramatiker wahrgenommen

und dabei besonders seine naturalistischen Stücke im Blick gehabt. Allerdings hat auch schon die Erstausgabe des 'Bahnwärters'

seit 1892 regelmäßige Wiederauflagen erlebt und bereits 1922 die 50. Auflage erreicht.

1926 nahm der Reclam-Verlag die Novelle in seine Universalbibliothek auf - ein zuverlässiges Indiz dafür, dass sie inzwischen

zur Studien- und Schullektüre geworden war. Schon nach drei Jahren konnte der Verlag dem Verfasser mitteilen, dass das erste

Hunderttausend verkauft sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von dieser Ausgabe in Leipzig wie in Stuttgart

zahlreiche weitere Auflagen gedruckt, und auch bei Bertelsmann und in der Reihe der Hanser-Literatur-Kommentare kam der Text heraus.

Desgleichen fand er in der Nachkriegszeit Eingang in mehrere Novellen-Sammlungen.

1926 nahm der Reclam-Verlag die Novelle in seine Universalbibliothek auf - ein zuverlässiges Indiz dafür, dass sie inzwischen

zur Studien- und Schullektüre geworden war. Schon nach drei Jahren konnte der Verlag dem Verfasser mitteilen, dass das erste

Hunderttausend verkauft sei. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden von dieser Ausgabe in Leipzig wie in Stuttgart

zahlreiche weitere Auflagen gedruckt, und auch bei Bertelsmann und in der Reihe der Hanser-Literatur-Kommentare kam der Text heraus.

Desgleichen fand er in der Nachkriegszeit Eingang in mehrere Novellen-Sammlungen.

Sehr früh wurde die Novelle aber auch übersetzt, zuerst 1894 ins Russische, dann ins Dänische, Bulgarische, Polnische,

Estnische, Tschechische, während die westeuropäischen Sprachen erst von den 1920er Jahren an folgten. Das Dämonisch-Dunkle

des Thiel'schen Seelendramas kam der osteuropäischen Stimmungslage dieser Zeit - man denke an Dostojewski - offenbar besonders entgegen.

Sehr früh wurde die Novelle aber auch übersetzt, zuerst 1894 ins Russische, dann ins Dänische, Bulgarische, Polnische,

Estnische, Tschechische, während die westeuropäischen Sprachen erst von den 1920er Jahren an folgten. Das Dämonisch-Dunkle

des Thiel'schen Seelendramas kam der osteuropäischen Stimmungslage dieser Zeit - man denke an Dostojewski - offenbar besonders entgegen.

Die Übersetzung in etliche weitere, besonders asiatische Sprachen, aber auch die anhaltende Verbreitung im deutschen Sprachraum hat

allerdings wohl auch damit zu tun, dass sich an dieser Novelle die literarische Strömung des Naturalismus beispielhaft abhandeln lässt.

Von den ohnehin nicht zahlreichen Prosawerken dieser Strömung ist die Hauptmann'sche Novelle das einzige, an dessen Inhalt

man bis heute Anteil nehmen kann, und so wird es gern auch zur Kennzeichnung des Epochenzusammenhanges benutzt.

Die Übersetzung in etliche weitere, besonders asiatische Sprachen, aber auch die anhaltende Verbreitung im deutschen Sprachraum hat

allerdings wohl auch damit zu tun, dass sich an dieser Novelle die literarische Strömung des Naturalismus beispielhaft abhandeln lässt.

Von den ohnehin nicht zahlreichen Prosawerken dieser Strömung ist die Hauptmann'sche Novelle das einzige, an dessen Inhalt

man bis heute Anteil nehmen kann, und so wird es gern auch zur Kennzeichnung des Epochenzusammenhanges benutzt.

ZDF: 1968 wartete das Zweite Deutsche Fernsehen mit einer Filmfassung der Novelle auf, der allerdings

nicht viel abzugewinnen ist. Der Form nach handelt es sich überwiegend um einen Stummfilm, der mit der Lesung des

Hauptmann'schen Textes hinterlegt ist. Dadurch kommt aber weder der Text zur Geltung, weil die gespielten Szenen von ihm ablenken,

noch kann sich das Spiel entfalten, weil es nur häppchenweise die Aussagen des Textes illustriert. Eine Film-Atmosphäre entsteht

so nicht, es bleibt bei einer Literatur-Vorführung.

ZDF: 1968 wartete das Zweite Deutsche Fernsehen mit einer Filmfassung der Novelle auf, der allerdings

nicht viel abzugewinnen ist. Der Form nach handelt es sich überwiegend um einen Stummfilm, der mit der Lesung des

Hauptmann'schen Textes hinterlegt ist. Dadurch kommt aber weder der Text zur Geltung, weil die gespielten Szenen von ihm ablenken,

noch kann sich das Spiel entfalten, weil es nur häppchenweise die Aussagen des Textes illustriert. Eine Film-Atmosphäre entsteht

so nicht, es bleibt bei einer Literatur-Vorführung.

Aber auch die Stoffauffassung ist befremdlich. Während sich bei Hauptmann die Mordtat Thiels aus seiner seelischen und sozialen

Zwangslage erklärt, wird sie hier diffus auf den Erbsünde-Gedanken zurückgeführt. Mit einem halben Dutzend

schwülstiger Bibelzitate, die keinerlei Entsprechung in der Novelle haben, wird der Blick auf das Wirken des Bösen in der Welt

gelenkt, welchem Thiel wegen seiner Geschlechtslust dann zum Opfer fällt. Heinz Baumann in der Titelrolle muss

deshalb auch immer das gleiche prinzipienstrenge Gesicht machen, er ist gar nicht beteiligt, es packt ihn einfach. Dass er für

das schlichte Amt eines Schrankenwärters viel zu gut gestellt erscheint, gehört wohl auch zur Konzeption: Was diesem

Denkmal eines preußischen Bahnbeamten widerfährt, so soll man wohl folgern, kann jedem widerfahren, vor dem Bösen und

zumal der Sexualität muss man immer christlich auf der Hut sein.

Aber auch die Stoffauffassung ist befremdlich. Während sich bei Hauptmann die Mordtat Thiels aus seiner seelischen und sozialen

Zwangslage erklärt, wird sie hier diffus auf den Erbsünde-Gedanken zurückgeführt. Mit einem halben Dutzend

schwülstiger Bibelzitate, die keinerlei Entsprechung in der Novelle haben, wird der Blick auf das Wirken des Bösen in der Welt

gelenkt, welchem Thiel wegen seiner Geschlechtslust dann zum Opfer fällt. Heinz Baumann in der Titelrolle muss

deshalb auch immer das gleiche prinzipienstrenge Gesicht machen, er ist gar nicht beteiligt, es packt ihn einfach. Dass er für

das schlichte Amt eines Schrankenwärters viel zu gut gestellt erscheint, gehört wohl auch zur Konzeption: Was diesem

Denkmal eines preußischen Bahnbeamten widerfährt, so soll man wohl folgern, kann jedem widerfahren, vor dem Bösen und

zumal der Sexualität muss man immer christlich auf der Hut sein.

DFF: 1982 verfilmte der Deutsche Fernsehfunk (DDR) den Stoff und machte es wesentlich besser. Hier spricht zwar auch

im Hintergrund ein Erzähler, aber er kommentiert das Geschehen nur gelegentlich und verwendet den Novellentext dabei ebenso frei, wie

die Personen nur angelehnt an die Formulierungen Hauptmanns sprechen. So entsteht eine atmosphärisch dichte, das Bahnwärter-Milieu

gut treffende Film-Erzählung, die sich ganz selbstständig neben dem Novellentext behaupten kann.

DFF: 1982 verfilmte der Deutsche Fernsehfunk (DDR) den Stoff und machte es wesentlich besser. Hier spricht zwar auch

im Hintergrund ein Erzähler, aber er kommentiert das Geschehen nur gelegentlich und verwendet den Novellentext dabei ebenso frei, wie

die Personen nur angelehnt an die Formulierungen Hauptmanns sprechen. So entsteht eine atmosphärisch dichte, das Bahnwärter-Milieu

gut treffende Film-Erzählung, die sich ganz selbstständig neben dem Novellentext behaupten kann.

Großen Anteil an der Eindringlichkeit dieses Filmes haben die Schauspieler, besonders der 1930 in Schlesien geborene Martin Trettau

als Thiel. Seine Verwandlungsfähigkeit in dieser Rolle, in der er ja oft allein im Bild ist, muss man schlicht bewundern. Aber auch die 1943

in Berlin geborene Walfriede Schmitt macht Lenes derbe Sinnlichkeit überzeugend fühlbar. Die durchaus deftige Bettszene, zu der es

einmal kommt, wäre für die Wahrnehmung der sexuellen Abhängigkeit Thiels von ihr gar nicht nötig gewesen. Insgesamt zeigt diese

Verfilmung, wie viel von Hauptmanns naturalistischen Dramen auch in dieser Novelle schon steckt.

Großen Anteil an der Eindringlichkeit dieses Filmes haben die Schauspieler, besonders der 1930 in Schlesien geborene Martin Trettau

als Thiel. Seine Verwandlungsfähigkeit in dieser Rolle, in der er ja oft allein im Bild ist, muss man schlicht bewundern. Aber auch die 1943

in Berlin geborene Walfriede Schmitt macht Lenes derbe Sinnlichkeit überzeugend fühlbar. Die durchaus deftige Bettszene, zu der es

einmal kommt, wäre für die Wahrnehmung der sexuellen Abhängigkeit Thiels von ihr gar nicht nötig gewesen. Insgesamt zeigt diese

Verfilmung, wie viel von Hauptmanns naturalistischen Dramen auch in dieser Novelle schon steckt.